Социальные расходы регионов: страна контрастов

Автор: Н. Зубаревич

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Три главных тренда 2015 г. для консолидированных бюджетов регионов – заметный рост доходов, замедление роста расходов, незначительный рост долга и улучшение его структуры. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов в 2015 г. (данные за январь–сентябрь) улучшилась по сравнению с динамикой 2013–2014 гг., несмотря на экономический спад. Хотя заметны существенные региональные различия: в большинстве регионов доходы упали, в ряде других – существенно выросли. Долг регионов и муниципалитетов рос медленнее, чем в 2013–2014 гг., увеличившись с января до начала ноября 2015 г. только на 5%. Расходы консолидированных бюджетов выросли только на 4%, что связано с усилением ответственности регионов в бюджетной политике. Однако анализ динамики социальных расходов показывает сильную дифференциацию и по отдельным статьям, и по регионам. Среди очевидных проблем – непрозрачность структуры расходов бюджетов регионов на здравоохранение.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176521

IDR: 170176521

Текст научной статьи Социальные расходы регионов: страна контрастов

Несмотря на экономический спад, динамика доходов консолидированных бюджетов регионов в январе–сентябре 2015 г. улучшилась по сравнению с динамикой в аналогичные периоды 2013–2014 гг. Доходы за три квартала 2015 г. выросли на 8% по сравнению с тем же периодом 2014 г. благодаря увеличению поступлений налога на прибыль (на 14%, без учета Сахалина – на 10%) и налога на имущество (на 15%). Но этот рост может оказаться нестабильным или негативно влияющим на бюджеты регионов. Дело в том, что значительный рост поступлений налога на прибыль во многом обусловлен сильной девальвацией рубля в конце 2014 г.1 Этот налог рассчитывается по базе предыдущих периодов (более благополучного 2014 г.), поэтому многие крупные компании переплатили его в 2015 г., и бюджетам придется возвращать переплату. Рост поступлений налога на имущество обусловлен повышением ставок, что привело к усилению налоговой нагрузки на бизнес в условиях кризиса. Значительно медленнее росли поступления главного налога для подавляющего большинства регионов – на доходы физических лиц (на 5%), а также трансфертов (менее чем на 2%, без учета Крыма – на 4%).

Динамика в целом по бюджетам регионов не отражает сильных региональных различий: в 23 регионах доходы сократились, а в 5 регионах выросли очень существенно – на 20–54%.

Долг регионов и муниципалитетов с января до начала ноября 2015 г. рос медленнее по сравнению с 2013–2014 гг. и увеличился лишь на 5%. Максимальные темпы роста долга отмечались в октябре из-за сокращения трансфертов регионам и возросших расходных обязательств. Дина- мика в целом за год может быть хуже, так как рост долга обычно ускоряется в ноябре–декабре. Структура долга улучшилась благодаря возросшей федеральной поддержке в виде дополнительных бюджетных кредитов Минфина России: доля наиболее дорогих в обслуживании кредитов коммерческих банков сократилась до 38% и сравнялась с долей бюджетных кредитов. Для сравнения, в начале 2015 г. пропорция была более проблемной для регионов 44 и 31% соответственно. Хотя бюджетные кредиты Минфина России позволяют смягчить нагрузку на регионы, системно проблему долга

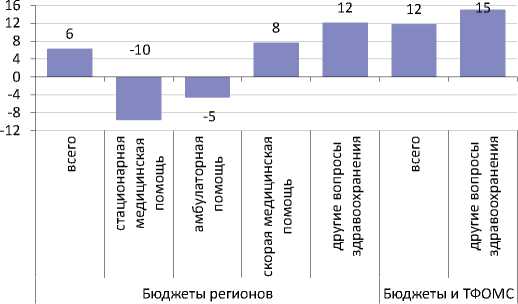

Рис. 1.Расходы консолидированных бюджетов регионов в январе–сентябре 2015 г., в % к аналогичному периоду 2014 г.

они не решают.

Расходы консолидированных бюджетов увеличились только на 4%, что связано с усилением ответственности регионов в бюджетной политике. Какими были ее приоритеты в 2015 г.? На первый взгляд, менее явными стали социальные приоритеты, доминировавшие в предыдущие годы. В отличие от двух предыдущих лет, расходы на национальную экономику росли быстрее социальных расходов ( рис. 1 ).

Однако это следствие политики одного региона с огромным бюджетом – Москвы, которая резко нарастила расходы на национальную экономику (на 26%), в основном на транспорт и дорожное строительство. Без учета столицы динамика расходов на национальную экономику вдвое ниже (5%) и сопоставима с общим ростом расходов бюджетов, а в 33 регионах эти расходы сократились. Расходы на ЖКХ снизились в 50 регионах, но основная экономия достигнута также за счет Москвы (сокращение на 8%) и С.-Петербурга (на 21%), причем суммарно на два федеральных города приходится более трети всех расходов бюджетов регионов на эти цели. Значительный рост расходов на ЖКХ в 15 регионах (на 30–230%) обусловлен оплатой накопившейся задолженности поставщикам услуг (организациям газо-, водо- и электроснабжения) под угрозой отключения. Таким образом, нельзя утверждать, что приоритетность социальных расходов явно снизилась.

Приоритетные статьи социальных расходов различались в последние годы: в кризис 2009–2010 гг. опережающими темпами росли расходы на социальную защиту населения; в 2012–2013 гг. – расходы на образование и здравоохранение для выполнения указов президента, в 2014 г. – согласно тем же указам на культуру. По данным за три квартала 2015 г. различия в динамике отдельных видов социальных расходов сгладились. Несколько быстрее росли расходы на социальную политику и здравоохранение при минимальном росте расходов на культуру. Но это общая картина. Анализ динамики социальных расходов показывает сильную дифференциацию и по отдельным статьям, и по регионам.

Рост расходов на образование за три квартала 2015 г. (5%) сохранился на уровне 2014 г., но более заметными стали различия в динамике по отдельным статьям. Больше всего выросли расходы на дошкольное об- разование (13%), поскольку регионы должны выполнять программу строительства детских садов, несмотря на начавшееся снижение рождаемости, обусловленное особенностями российской возрастной пирамиды. Рост финансирования общего образования был минимальным (2%) из-за продолжающейся оптимизации сети школ. Расходы на среднее профессиональное образование, которое относится к компетенции регионов, снизились на 0,3%, сокращается и число учащихся, и сеть учреждений среднего профессионального обра-

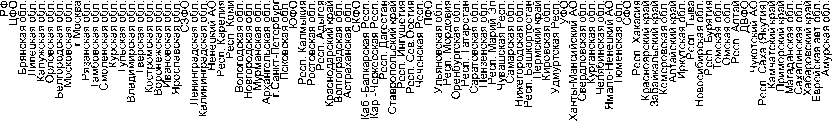

Рис. 2.Расходы на здравоохранение бюджетов регионов и ТФОМС в январе–сентябре 2015 г., в % к аналогичному периоду 2014 г.

зования.

Расходы на здравоохранение распределяются между бюджетами регионов и территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В 2015 г. доля ТФОМС впервые превысила половину всех расходов (51%). С учетом ТФОМС расходы на здравоохранение выросли значительно – на 11,6% ( рис. 2 ).

Структура расходов бюджетов регионов на здравоохранение стала наименее прозрачной среди всех видов социальных расходов: 2/3 составляют так называемые «прочие расходы в области здравоохранения», к которым относятся межбюджетные трансферты, социальное обеспечение и иные выплаты населению и др. Именно эти расходы растут быстрее всего, в отличие от финансирования из бюджета стационарной и амбулаторной медицинской помощи, которое сократилось на 5–10% вследствие оптимизации сети учреждений или перевода части из них в статус автономных некоммерческих. В суммарных расходах бюджетов и ТФОМС «прочие расходы в области здравоохранения» достигают 84%, это в основном страховые выплаты населению, а также трансферты муниципальным бюджетам. Централизация финансирования здравоохранения на уровне регионального бюджета с трансфертами муниципалитетам и рост финансирования из ТФОМС привели к тому, что бюджетная статистика финансирования здравоохранения в регионах теперь мало что показывает.

Расходы на социальную защиту населения (статья «социальная политика») выросли за три квартала 2015 г. на 6,8%, но все же их рост отставал от динамики 2014 г. (7,8% в целом за год без учета Крыма). В среднем по регионам более 70% расходов на соцзащиту составляет выплата пособий населению. В предыдущие годы динамика расходов на социальную защиту в целом и на пособия почти не различалась, но в 2015 г. расходы на пособия росли медленнее (2,8%). Основная причина – политика Москвы, которая сократила расходы на выплату пособий на 10%. Без учета столицы динамика расходов на пособия населению почти такая же (5,5%), как и всех расходов на социальную защиту.

Сводные данные не отражают разнообразие политики регионов в сфере социальных расходов. Как и в предыдущие годы, региональная динамики по основным видам социальных расходов крайне пестрая ( рис. 3 ). В целом расходы сократили 13 регионов (без учета Крыма), наи-

^е Расходы всего о Образование • Здравоохранение с ТФОМС ▲ Социальная политика

Рис. 3. Динамика всех расходов и основных видов социальных расходов в январе–сентябре 2015 г., в % к аналогичному периоду 2014 г.

-20

-40

-60

более сильно – Амурская область (–13%), Еврейская автономная область (–11%), Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО и Чеченская республика (–7–8%). Чаще всего по причине снижения доходов их бюджетов, в ряде случаев – давление большого долга региона.

В 2015 г. процесс оптимизации социальных расходов стал более масштабным по территориальному охвату, хотя и не по всем статьям расходов. Лидер оптимизации – образование. Если в целом за 2014 г. расходы на него сократили 9 регионов, то в январе–сентябре 2015 г. – 32 региона. Больше всего снизились расходы на образование в Амурской (–13%), Псковской (–9%) областях, а также в Республиках Калмыкия и Чечня (–7%), где численность школьников растет. Самый значительный рост расходов на образование зафиксирован в Москве (на 16%) за счет почти 3-кратного увеличения финансирования дошкольного образования, в основном на строительство детских садов. Высокие темпы роста расходов на образование (11–13%) отмечены у регионов с разной степенью бюджетной обеспеченности: Ленинградская область и Республика Якутия – с благополучной бюджетной ситуацией, Республика Мордовия – с огромным долгом, дефицитом бюджета и снижением его доходов, высокодотационный Камчатский край.

Расходы бюджета на здравоохранение в январе–сентябре 2015 г. сократили 15 регионов, наиболее сильно – Республика Адыгея (–12%), Амурская область (–10%), Москва, Бурятия и Свердловская область (–7–8%). Однако в 2014 г. было вдвое больше регионов с отрицательной динамикой расходов бюджетов на эти цели. Рассматривать только бюджетные расходы некорректно, следует учитывать и расходы ТФОМС. Суммарно они выросли во всех регионах, особенно значительно – в республиках Ингушетия (43%), Карелия, Калмыкия, Якутия, Чечня, Алтай, в Камчатском крае и Ульяновской области (19–23%). Чаще всего значительный рост связан с финансированием из бюджета строительства медицинских учреждений. В Москве, Пермском крае и Бурятии рост расходов был минимальным – на 1%, в Тюменской области (2%).

Расходы на социальную политику сократили только 10 регионов, как и в 2014 г., при этом в половине из них сильное сокращение обусловле- но завершением социальных выплат пострадавшим от наводнений (Еврейская автономная область, Республика Алтай, Амурская область, Хабаровский и Алтайский края). Реальным лидером сокращения в 2015 г. стала Ингушетия (–18%), в которой в 2014 г. был неадекватно высокий рост расходов на пособия населению. Значительный рост расходов на социальную политику и особенно на пособия населению в сентябре 2015 г. чаще всего связан с проведением многочисленных региональных выборов. «Чемпионом» роста стала Брянская область (66%), за ней следуют Тульская, Орловская, Курская и Ленинградская области, Республика Хакасия (21–27%), несмотря на то что у большинства этих регионов большие долги и дефицит бюджета. Позволить себе значительный рост расходов на социальную политику может только один сверхбогатый регион – Сахалин (27%).•