Социальный аспект изучения интрамуральных детских погребений (по материалам эпохи ранней бронзы телля Юнаците, Балканы)

Автор: Мишина Т.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Неолит и бронза

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328026

IDR: 14328026

Текст статьи Социальный аспект изучения интрамуральных детских погребений (по материалам эпохи ранней бронзы телля Юнаците, Балканы)

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИНТРАМУРАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ, БАЛКАНЫ)

Традиция хоронить детей на поселениях широко распространена в Месопотамии, Анатолии, в южной Европе). На Балканах она известна с неолита, подобные погребения выявлены также в слоях эпохи энеолита и раннего бронзового века.

В Болгарии сегодня известно 86 неолитических интрамуральных погребений на 15 поселениях. Для балканского неолита могильники пока вообще неизвестны. Интрамуральные погребения принадлежат не только детям, но и прочим возрастным группам, причем дети не составляют большинства. Однако сведения об этих погребениях крайне скудны. Чаще всего имеются лишь упоминания о наличии костей человека (Бъчваров, 2003.)

В энеолите появляются могильники – экстрамуральные погребения, складывается устойчивый обряд погребения вне поселения. На территории Болгарии известно 6 могильников этой эпохи: Варна, Виница, Девня, Голямо Делчево, Ду-ранкулак, Лиляк. И все-таки это несоотносимо малое число по сравнению с количеством синхронных поселений. Перечисленные могильники располагались вблизи многослойных поселений. В этих могильниках встречены погребения младенцев (Тодорова, 1986. С. 187. Фиг. 37). Наряду с могильниками продолжают существовать и интрамуральные погребения, хотя число их незначительно. Такое сосуществование позволило некоторым исследователям (Иванов, 1978. С. 159) выдвинуть гипотезу о развитии и усложнении погребального обряда – от только интрамуральных погребений в неолите к сочетанию интрамуральных и экстрамуральных в эпоху энеолита. Наряду с этой существует и другая точка зрения: интрамуральные погребения трактуются как исключение из массовой погребальной практики (Hausler, 1992. S. 134, 135; Бояджиев, 2001. С. 21, 22).

Для эпохи ранней бронзы известны как могильники, вернее, пока один могильник, раскопанный у подножия телля Берекетская Могила, так и погребения на поселениях (Георгиев, 1979. С. 490–495; Иванов, 1971. С. 250). Этот могильник был раскопан в 1970-е гг., а опубликован недавно (Kalcev, 2002). Исследованы 74 погребения эпохи ранней бронзы и 4 погребения эпохи энеолита. Описания очень скупые, половозрастные характеристики отсутствуют. На опубликованных фотографиях (их 23) представлены взрослые индивиды, есть парные и коллективные погребения (взрослый и ребенок, скорее подросток) (Ibid. S. 20, 21).

Интрамуральные погребения для эпохи ранней бронзы известны более широко. Погребения младенцев в сосудах зафиксированы на поселениях в Кара-ново – 3 (Николов и др., 1999–2000. С. 24, 25), Эзеро – число из публикации не ясно (Георгиев, 1979. С. 492), Дядово (Катинчаров и др., 1985. С. 68), Драма (Ге-тов, Илиев. и др., 1992. С. 21, 22), Нова Загора (Кънчева-Русева, 2000. С. 31–34), Юнаците (Мацанова, 1996).

Открыты также интрамуральные погребения взрослых индивидов и подростков: на телле Эзеро исследовано 5 погребений взрослых (Георгиев и др., 1979. С. 491–496), по одному – на поселении Нова Загора (Кънчева-Русева, 2000. С. 31–34), телле Юнаците, поселении Драма (Гетов и др., 1992. С. 21, 22), телле Гылыбово (Панайотов, 1991. С. 31). Для телля Дядово есть упоминание о нахождении трех (?) детских погребений в сосудах (Катинчаров и др., 1987. С. 63–65). Общие сведения о погребениях эпохи ранней бронзы представлены в статье М. Менковой (2005. С. 136).

В некоторых памятниках встречены как детские погребения в сосудах, так и трупоположения, погребальная конструкция которых часто не прослеживалась.

Упомянутые телли располагаются в Центральной Фракии, восточнее телля Юнаците, и попадают в ареал распространения культуры Эзеро. В зоне распространения культуры Юнаците, куда входит и западная часть Фракийской долины с эпонимным поселением у с. Юнаците, этот памятник является пока единственным, где исследованы такое количество интрамуральных погребений. Первая обобщенная публикация этих погребений сделана А. Иванчиком (Ivant-chik, 1994. S. 17–22). В пласте эпохи ранней бронзы было зафиксировано 30 погребений: два принадлежали взрослым индивидам и 28 – младенцам, 26 были проанализированы. На сегодняшний день серия этих погребений из телля Юна-ците составляет более 55% от общего числа интрамуральных детских погребений, известных в Болгарии.

Стратиграфия

Проблема, с которой пришлось столкнуться при работе с погребениями эпохи ранней бронзы с данного объекта, – это их стратиграфическая принадлежность. Погребения необходимо было соотнести с теми горизонтами, в которых они были совершены, а не обнаружены. Погребения в высоких сосудах (иногда их высота составляла более полуметра) ставились в ямы, прорезавшие нижние горизонты. Эти ямы под сосуды-урны в культурных отложениях прослеживались с трудом. Для уточнения стратиграфической позиции погребений в сосудах учитывались все детали микостратиграфии: повреждены или не повреждены участки пола над погребением, соотношение глубин горизонтов (где это возможно), высота сосудов, реконструируемая глубина ям, учитывалось расположение деталей интерьера (печи, площадки) в постройках, их конструктивные особенности. Большинство погребений (17 из 26) были впущены с верхних горизонтов по отношению к горизонту обнаружения. Эти погребения имеют другой планиграфический контекст, связываются с постройками своего горизонта и другими деталями интерьеров. На планы горизонтов все погребения были нанесены в тех горизонтах, в которых они сооружались.

Для погребений, горизонт впуска которых совпадает с горизонтом обнаружения, существует несколько объяснений. Как правило, такие погребения фик- сировались в постройках, где прослежены два или три уровня полов. Погребение 16 обнаружено в постройке 28 «с», оно было впущено с верхнего пола того же дома – № 28 «а». Погребение 10 обнаружено в постройке 20, которая имеет два уровня (№ 20 – верхний, и 20 «а» – нижний). Время сооружения погребения 10 относится к верхнему уровню постройки 20. Сюда же относятся погребения, фиксировавшиеся под ненарушенным полом той же постройки. Погребение 13 из постройки 24/26 обнаружено непосредственно под ненарушенным участком пола. Аналогичная ситуация и с погребением 14. К подобной стратиграфической ситуации относятся погребения, участки сооружения которых обозначены на поверхности какими-то особыми деталями. Погребение 17 в постройке 35 было отгорожено от общего пространства постройки. Погребение 18 (постройка 35) от жилого пространства было отгорожено стеной небольшого «амбара-зернохранилища» 6/14. Для погребения 41 (постройка 48/53), возможно, имелась оградка из камней.

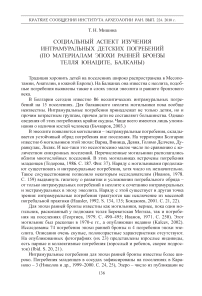

По горизонтам погребения распределились следующим образом: в горизонтах с XVII/XVI-1 по X выявлены от трех до пяти погребений, с IX горизонта погребения не встречались (риc. 1).

Рис. 1. Распределение детских погребений по горизонтам

Распределение детских погребений с учетом стратиграфии практически равномерно и устойчиво. Это может указывать на некую стабильность жизни данных поселков, возможно, на отсутствие повальных болезней и эпидемий.

Горизонты IX–VIII для телля Юнаците являются, возможно, переходным этапом от РБВ II к РБВ III. С IX–VII горизонтов меняется керамический комплекс – исчезает ряд характерных для РБВ I–II форм (аскосы, кувшины, которые часто служили сосудами для детских погребений, миски с внутренним ребром) и орнаментов (каннелюры, накольчатый, прочерченный, инкрустированный белой пастой) (по результатам статистики массового керамического материала РБВ телля Юнаците). Появляются новые формы – чаши с петлевидной ручкой, чуть позже шпицбодены (Николова, 1999. С. 16–17; Nikolova, 1996. P. 93–96). На эти горизонты как на переходные указывают палеоботанические (Балабина, Мацанова, Мерперт, Мишина, Спиридонова, 1999. С. 17–24), почвоведческие (Александровкий, Балабина, Мишина, 2003. C. 187–189) и палинологические исследования (Popova, Pavlova, 1994. C. 71–101).

Планиграфия

Проанализировано расположение детских погребений в каждом поселке эпохи РБВ I и РБВ II. Это стало возможным благодаря большой площади раскопа (до 1300 м2), что позволило четко реконструировать планиграфию каждого горизонта-поселения. С XVI/XVII-1 по IX горизонты в планировке восьми последовательно существовавших поселков прослежено дуговое (полуконцентрическое) расположение построек. Отчасти планировка была задана формой телля (Мерперт, Молчанов, 1988. С. 29–32), отчасти – особой внутренней планировкой поселков (Mazanova, 2004. S. 142; Телль Юнаците, 2007. С. 148–163). Принимая во внимание эту планировку, ясно, что широтнодолготные ориентировки в данном случае не имели значения, и местонахождение погребений связано именно с расположением построек, с устройством их внутреннего пространства.

После привязки погребений к горизонтам впуска стало возможным выяснить их точный планиграфический контекст. Оказалось, что 23 погребения четко привязаны к постройкам, два погребения (6, 9) располагались вне построек, но рядом с ними, возможно, во дворах построек 11 и 14 соответственно. Погребение 4 находилось в районе постройки 9 горизонта X, где четкие границы домов не выделены. Таким образом, все погребения так или иначе связаны с постройками или пространством непосредственно перед ними, которое условно было названо двором.

В домах сооружалось от одного до трех погребений: в одной постройке было 3 погребения, в шести – по два, в восьми – по одному. Большинство построек указанных выше горизонтов не имеют погребений (табл. 1).

Таблица 1. Распределение детских погребений по постройкам

|

Горизонт |

№ погребения |

№ постройки |

№ постройки без погребений |

|

X |

1, 2 |

10а |

10б, 9а, 9б |

|

4 |

? |

||

|

XI |

3 |

12а |

11, 16, 16а, 16б |

|

5 |

12 |

||

|

6 |

двор? |

||

|

XII |

7, 8 |

14 |

15, 13, 17, 17а |

|

9 |

двор? |

|

Таблица 1 (окончание) |

|||

|

XIII |

19 |

21а |

23, 18, 22 |

|

10 |

20 |

||

|

11, 12 |

19 |

||

|

XIV |

16 |

28а? |

24а, 25, 21, 27 |

|

13, 14, 15 |

24/26 |

||

|

XV |

25, 21 |

30/31 |

29, 37, 34, 36, 45 |

|

22 |

32 |

||

|

17, 18 |

35 |

||

|

XVI/XVII-3 |

27, 28 |

41/44 |

42, 29а, 39, 38 |

|

XVI/XVII-2 |

41 |

48/53 |

|

|

45 |

52 |

||

|

Всего |

26 |

15 |

27 |

Участков, где концентрация погребений была бы особенной, или имела место какая-либо закономерность в расположении погребений, не выявлено, погребения более или менее равномерно и относительно бессистемно распределялись как по площади поселков, так и внутри домов (см. ниже).

Существует зависимость между половозрастными группами (в нашем случае – возрастными) погребенных и расположением погребений (Binford, 1968; Антонова, 1990. С. 86–89, 104–110). Погребальные комплексы различных эпох, исследованные на территории Болгарии, показывают, что погребения младенцев и детей обычно совершали внутри построек, стариков (и мужчин, и женщин) – в периферийной части поселка, вне построек, в межжилищном пространстве встречены редкие захоронения подростков (Бъчваров, 2003. С. 111). Анализ наших погребальных комплексов подтверждает первое предположение довольно убедительно. Младенцев хоронили в домах, их и после смерти продолжали держать при доме (Антонова, 1990. С. 104, 105).

Дискуссия, связанная с интерпретацией интрамуральных погребений, продолжается в специальной литературе и в настоящее время (Бояджиев, 2001. С. 16–23). Предлагается рассматривать погребения младенцев в домах как «исключение из массовой погребальной практики» (Бояджиев, 2001. С. 22). Ряд исследователей связывает эти погребения с культом предков (Георгиев и др., 1979. С. 491–496). Предлагалось также связывать их с «культом мертвых» (Бибиков, 1953. С. 197). Однако культ мертвых скорее показывает связь живых с умершими взрослыми, а не младенцами. Предполагалось, что это «строительные жертвы». Но такое объяснение часто противоречит археологическому контексту: на телле погребения нередко совершались в домах, которые уже функционировали. При этом известны постройки, в которых погребения вообще не обнаружены, – 27 домов в горизонтах РБВ XVI/XVII-1 – X телля Юнаците (табл. 1).

Обряд погребения детей внутри построек до сих пор не имеет убедительных объяснений. Известно, что южные славяне и после принятия христианства продолжали хоронить умерших младенцев в доме, во дворе или на огороде. Детей и после их смерти продолжали держать при доме или внутри дома (Лозакова, 1989. С. 27, 28).

Эта возрастная группа – младенцы с момента рождения и до полутора лет (по нашим материалам) – имела, вероятно, особый статус, или точнее, не имела вообще никакого статуса.

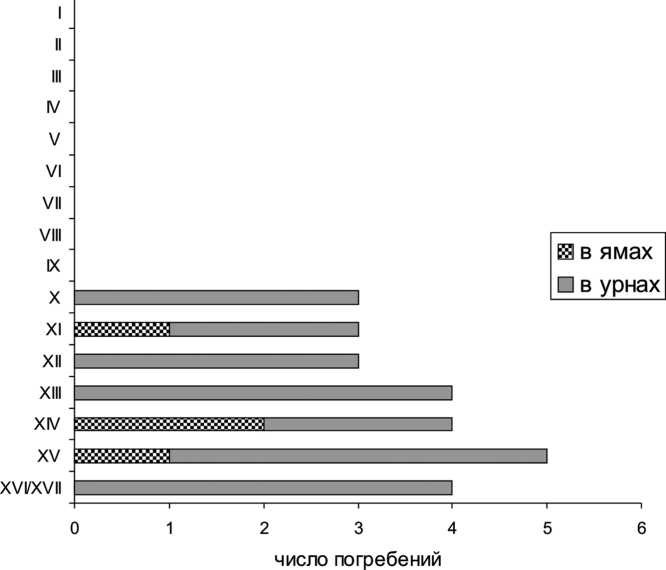

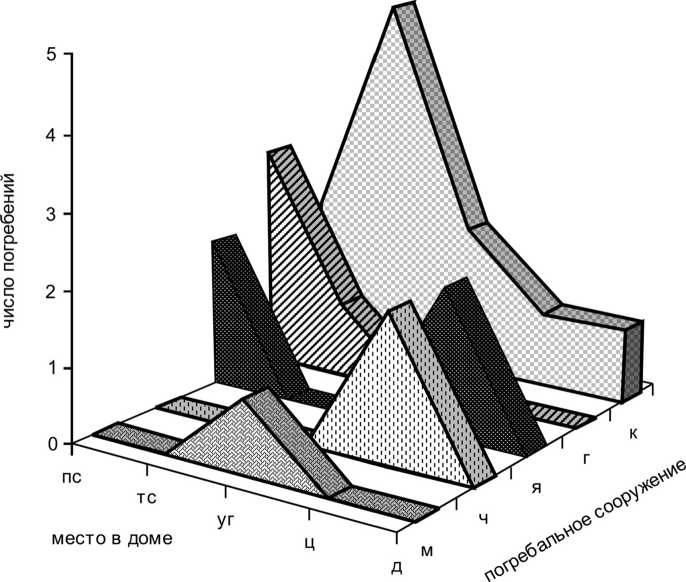

Было выделено несколько участков внутри построек, для того чтобы определить, в какой части дома обыкновенно предпочитали сооружать детские погребения: у продольной стены, у торцовой стены, в углу, в центральном пространстве (риc. 2).

Рис. 2. Распределение погребений во внутреннем пространстве постройки

Чаще хоронили у стен: у продольной стены – 9 случаев, у торцовой – 7. В углу дома обнаружено 5 погребений, в центральной части – 1. Погребение 18 было сооружено в отгороженной части постройки – между стеной амбара-зернохранилища № 6/14 и торцовой стеной дома. При этом уловить какие-то стратиграфические закономерности не удалось – у продольных стен хоронили с XVI/ XVII-1 по X горизонт. Определенного места в доме для погребения младенцев не было, однако предпочтение отдавалось периферийным участкам: у стены, в углу – в отделенном от жилого пространства месте.

Интересны случаи погребений «в паре», которые выявлены впервые. К таким погребениям мы относим те, которые сооружались, скорее всего, с учетом уже имеющегося в этом доме погребения (вряд ли эти погребения сооружались одновременно). На телле Юнаците удалось проследить 5 таких «пар», не все они бесспорные. Это погребения 7–8 (постройка 17), 11–12 (постройка 19); 13–15 (?) (постройка 24/26); 17–18 (постройка 35), 27–28 (постройка 41/44).

«Пары», как правило, сооружались либо по одной стене – погребения 17–18 (?), 7–8; 27–28 (риc. 2), либо у противоположных стен дома, напротив друг друга, – погребения 11 и 12 (сюда возможно отнести и «пару» 17–18). Очевидно, что о расположении погребений, совершенных ранее, обитатели дома хорошо помнили или погребение было отмечено на поверхности. Так, погребение 17 было выделено целой конструкцией из камней и оградки (Телль

Юнаците, 2007. С. 180, 187). Случаев перекрывания погребений, принадлежащих одному горизонту, не встречено. Однако не единожды фиксировались случаи нарушения погребений колами от построек поздних (верхних) горизонтов. Так, колами верхнего горизонта разрушены погребения 10, 9, 2. Вероятно, «память» о погребениях сохранялась в течение жизни не более чем одного поселка.

Как правило, погребения сооружались под полами домов, и, возможно, к моменту исследования сооружения вокруг них или над ними не сохранились. Фиксировались ямы под сосуды-урны, перекрытые обмазанным глиной полом или утрамбованным полом, обмазка которого не сохранилась.

Зафиксированы лишь три погребения, выделенные на поверхности: яму погребения 4 перекрывали два плоских камня, возможно, фрагменты зернотерок; над погребением 5 выявлена площадка из мелкой гальки, размером 40 х 45 см; оградка из семи кольев и двух плоских камней окружала погребение 17 (Телль Юнаците, 2007. С. 169–204). Способы, которыми погребения выделялись, не повторяются и скорее всего носят случайный характер, что еще раз указывает на неустойчивость данного признака погребального обряда этой возрастной группы.

Некоторые погребения связаны с хозяйственными сооружениями – печами и площадками. Четыре погребения были расчищены рядом с печью или под печью. Погребение 45 (см. вкл., рис. II) выявлено под разрушенной площадкой из крупной гальки, вероятно, основанием несохранившегося сооружения (печи?); погребение 15 – под печью 3, погребение 13 – около печи 3, погребение 9 – под глиняной площадкой. Ситуация, часто встречаемая в этнографической литературе. Болгарский этнограф Г. Лозакова отмечает: «…младенец, еще социально не родившийся и связанный лишь со своей матерью, оставался связан с ней и после своей смерти». У очагов младенцев хоронили в Болгарии до XIX в. (Лозакова, 1989. С. 27, 28).

Погребальные сооружения

Погребения по способу захоронения распределились в две неравные группы: погребения в ямах и погребения в сосудах, помещаемых в яму (табл. 2; риc. 2). Стратиграфические закономерности не выявлены, погребения в ямах встречались с XV по XI горизонт и составляли незначительный процент.

Таблица 2. Распределение погребений в ямах и в сосудах по горизонтам

|

Горизонт впуска |

Число погребений в ямах |

Число погребений в сосудах |

Всего |

|

X |

3 |

3 |

|

|

XI |

1 |

2 |

3 |

|

XII |

3 |

3 |

|

|

XIII |

4 |

4 |

|

|

XIV |

2 |

2 |

4 |

|

XV |

1 |

4 |

5 |

|

XVI/XVII-1-3 |

4 |

4 |

|

|

Всего |

4 (15%) |

22 (85%) |

26 (100%) |

В двух случаях ямы прослежены четко, это погребения 16 и 25. Ямы округло-овальной формы, глубиной до 15 см. Стенки покатые, дно неровное, слегка вогнуто. Их диаметры колеблются от 30 до 50 cм. В погребениях 5 и 15 ямы не прослежены, погребения фиксировались уже на уровне дна.

На дне ям лежали детские скелеты в скорченном положении на левом (погребения 5, 15) и правом (погребения 16, 25) боках. Ориентировка погребенных с учетом расположения в постройке была различной: один младенец (№ 15), находившийся у стены, был ориентирован перпендикулярно постройке – головой к стене. Все остальные были уложены по длинной оси дома. В этой группе один ребенок был захоронен в центре постройки (№ 25) и двое – у стен: один повернут к ней лицом (№ 16), а другой – спиной (№ 5). Скорее всего, ориентировка подчинялась внутреннему расположению погребения в постройке.

Инвентарь в этих погребениях отсутствует. Отдельные погребения имеют некоторые особенности: в погребении 16 нижнюю часть скелета перекрывала крупная миска; в погребении 25 дно, стенки ямы и скелет были перекрыты тростниковой (?) циновкой.

Одно погребение (5) в яме принадлежало ребенку от 1 до 1,5 лет и три – младенцам до 6 месяцев (№ 15, 16, 25). Таким образом, в ямах хоронили как детей до года, так и старше. Четкой связи погребальных ям с возрастом погребенных не выявлено.

Из представленного выше описания явствует, что признаки погребального обряда детей, захороненных в ямах, весьма разнообразны.

В сосудах, которые в свою очередь были вкопаны в ямы, совершено 22 погребения. Ямы под эти погребения фиксировались крайне редко. В некоторых случаях удавалось реконструировать их форму на основании косвенных признаков, при этом учитывалась микростратиграфия погребения, высота сосуда, его положение в яме. Часть сосудов стояла вертикально, что было зафиксировано в полевой документации и давало основания утверждать, что данные ямы имели вертикальные стенки. Четыре урны лежали почти на боку (погребения 14, 18, 41, 45). В этом случае ямы были вырыты под углом.

Зафиксированная форма ям под сосуды, вероятно, диктовалась формой сосуда, его расположением в постройке и др. Три ямы имели округлую форму (погребения 3, 4, 18), три – овальную (17, 22, 45) и одна – подквадратную (41). Дно у всех прослеженных ям слабовогнутое. Для пятнадцати погребений в сосудах форму ямы реконструировать не удалось.

В качестве урн для погребений использовались различные типы сосудов: кувшины, миски, горшки с ручками и без, сосуды, поврежденные в древности. В погребении 18 был использован сосуд (Лещаков, 2000. С. 65–86) с отбитым горлом. Возможно, оно было отбито непосредственно перед погребением, чтобы уместить в сосуд умершего младенца. Использовались даже придонные части сосудов (погребения 1, 21).

Таблица 3. Распределение типов сосудов-урн по горизонтам

|

Горизонты |

№ погребения в кувшине |

№ погребения в горшке |

№ погребения в миске |

№ погребения в амфоре |

№ погребения, форма сосуда не ясна |

|

X |

2 |

4, 1 |

|||

|

XI |

3 |

6 |

|||

|

XII |

9, 8 |

7 |

|||

|

XIII |

11, 12 |

10 |

19 |

||

|

XIV |

13 |

14 |

|||

|

XV |

17, 27 |

22 |

18 |

21 |

|

|

XVI/XVII-1-3 |

41,45 |

28 |

|||

|

Всего |

10 |

5 |

1 |

1 |

5 |

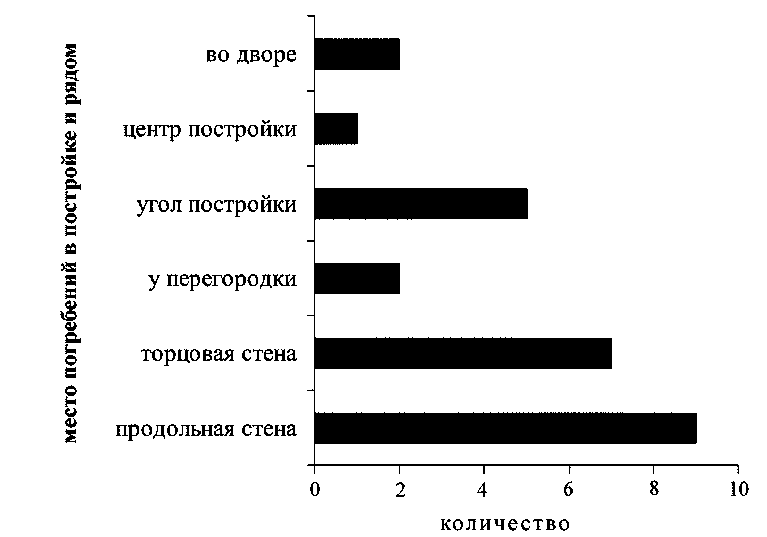

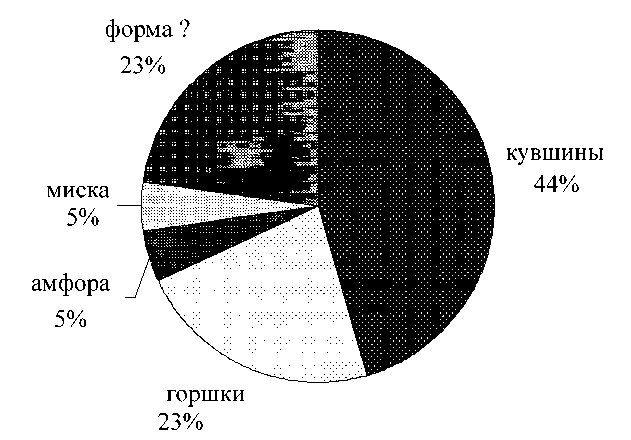

Распределение типов сосудов по стратиграфическим горизонтам не выявило закономерностей (табл. 3, риc. 3). Наиболее предпочтительная форма для урны – кувшины, которые встречаются с XVI/XVII-2 по X горизонты.

И кувшины □ горшки ■ амфора И миска И форма не ясна

Рис. 3. Распределение типов сосудов-урн по горизонтам

Кувшины широко представлены в массовом керамическом материале с XVII/ XVI по IX горизонты. Другие типы сосудов-урн также встречались в массовом керамическом материале. Специальной формы сосуда для погребения младенцев, по данным телля Юнаците, не существовало, в качестве урн использовались сосуды, которые массово представлены на поселениях и широко применялись для бытовых нужд жителями поселков (риc. 4).

Главным требованием, которое предъявлялось к такому сосуду, были его размеры, связанные с возможностью уместить в нем тело умершего младенца: все сосуды для погребений были крупных размеров, а большинство из них представлено кувшинами – не только крупными, но и высокими. Установлено со- ответствие размеров длинных костей и диаметров сосудов. В сосуды диаметром до 20 см помещали детей от 0 до 6 месяцев, диаметром 20–22,6 см – от полугода до 9 месяцев, диаметром 24–33 см и более – старше 9 месяцев (Бужилова, 2005. С. 114) .

Рис. 4. Соотношение типов сосудов-урн

Встречены сосуды-урны, закрытые крышкой, в качестве которой использованы другие сосуды. Зафиксированы три случая, когда сосуды закрывались мисками: в погребениях 11 и 45, а также 10, где миска-урна была перекрыта другой миской. В двух случаях в заполнении сосудов зафиксированы фрагменты мисок (погребения 11, 14), которые первоначально, вероятно, также служили крышками для урн.

Отметим два погребения (18 и 41), возможно, содержавшие также перекрытия органического характера (ткань? дерево?), т. к. к моменту расчистки урны не были заполнены землей, внутри находился только скелет младенца.

Погребения в сосудах широко известны не только по археологическим материалам (Антонова, 1990. С. 48–52, 54, 55, 67, 69, 70, 72, 75, 81, 88, 89, 102, 104, 251), но и в этнографии. В упоминавшейся работе о детских погребениях в Болгарии автор пишет: «…у южных славян встречаются особые виды гробов для младенцев – сосуды. Символизировали они материнскую утробу» (Лозако-ва, 1989. С. 27). Использование сосудов, очевидно, было связано с представлением о том, что «ребенок, умерший до обряда включения в мир живущих, еще не окончательно родился. Обряд похорон возвращал его в изначальную среду» (Ван Геннеп, 2002. С. 53).

Положение младенцев в сосудах редко удавалось фиксировать. В тех случаях, когда это было возможно, поза скелета восстанавливалась как скорченно-сидячая (погребения 41, 28, 27). Обыкновенно кости черепа перекрывают кучку обрушившихся костей скелета, которые были привалены к стенке сосуда. Такое положение фиксируется в кувшинах и высоких горшках (см. вкл., рис. III).

Единственное погребение (10) совершено в крупной закрытой миске, прикрытой другой миской. Оно принадлежало 6-месячному младенцу. Поза скелета – сильно скорченная на боку (не ясно, на каком). Такая сильная скорченность объясняется желанием уместить скелет на дне миски. Поза погребенного зависела от типа сосуда-урны: в высоких кувшинах и горшках хоронили в скорчен-но-сидячей позе, в низкой, широкой миске и в ямах – скорченно на боку.

В погребениях 2 и 3 кости были сильно обгоревшими, хотя это может быть и вторичный признак – кости могли обгореть при пожаре в доме.

Впервые в результате тщательного антропологического исследования материала зафиксированы парные погребения – в сосудах погребений 4 и 14 обнаружены остатки двух индивидов (Телль Юнаците, 2007. С. 208, 209).

Инвентарь

Достоверных случаев присутствия сопутствующего инвентаря среди погребений в сосудах нет. Как и в детских погребениях, совершенных в ямах, единичные артефакты, обнаруженные в урнах, могли оказаться там случайно (например, два обломка ножевидных пластин в заполнении урны погребения 45). Столь же сомнительна принадлежность к погребению 8 нескольких бусин, найденных неподалеку от его фрагментированной урны. Отметим, что, согласно наблюдениям Т. Кънчевой-Русевой, погребения младенцев на селище Нова Загора также были безынвентарными (Кънчева-Русева, 2000. С. 31).

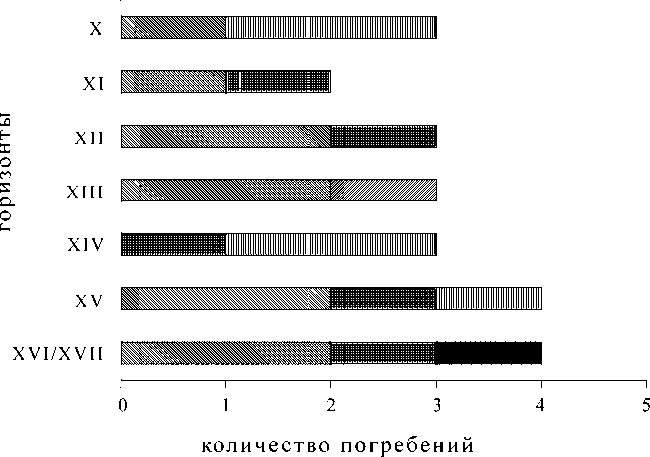

Таким образом, на телле Юнаците младенцев погребали и в постройках, и во дворах домов, расположение погребений в домах было более или менее свободным, большая часть захоронений совершалась в сосудах, но встречены и погребения в ямах, типы сосудов для погребений различны. В попытке найти какие-либо закономерности в серии детских погребений была сделана гистограмма, в которой учитывались место погребения в доме и тип погребального сооружения (риc. 5).

В синхронном могильнике Берекетская Могила погребальный обряд взрослых индивидов отличается устойчивостью ориентировок и поз погребенных (скорченно на боку), обязательным наличием инвентаря (Kalcev, 2002. S. 17–21), в то время как для данной серии погребений не существовало строгих правил и четко установленных деталей обряда при захоронении. Отметим, что младенцев хоронили и в ямах, и в урнах, типы сосудов-урн весьма разнообразны, место погребения в постройке и связь с хозяйственными сооружениями четко не определены. Складывается впечатление, что погребение младенцев, не достигших первой ступени инициации, являлось частным делом их матери (родных, семьи).

В то же время, детские интрамуральные погребения, исследованные на телле Юнаците, являются свидетельством в определенной мере регламентированной обрядовой практики. Все погребения младенцев совершены в пределах поселков, чаще всего – в постройках, но иногда и рядом с ними – «во дворах». В пределах постройки погребения располагались чаще под стенами – «не на ходу».

Расположение погребений в домах

Тип погребального сооружения м – миска

Место в доме пс – продольная стенка тс – торцовая стенка уг – в углу ц – в центре дома д – во дворе

ч – часть придонная сосуда я – яма

г – горшок к – кувшин

Рис. 5. Соотношение погребений с учетом места в доме и типа погребального сооружения

Таким образом, эта возрастная группа погребенных имела особый статус, а точнее вообще не имела статуса, что соответствует утверждению Э. Лича: «…ранг, статус и пол индивида точно определяют пространство, которое он или она могут занимать. Знание того, где ты находишься, есть вопрос осознания своего социального, равно как и территориального положения» (Лич, 2001). Для младенцев еще не произошло «обряда отделения/включения», и они до определенного возраста переживают «период социального безвременья». Вероятно, этим и определяются различия в деталях обряда.

Таким образом, обособленность от общей погребальной практики младенческих захоронений – это своего рода обрядовый феномен, который без особой натяжки можно распространить на все архаические земледельческие общества (Антонова, 1990. С. 37–92).

Список литературы Социальный аспект изучения интрамуральных детских погребений (по материалам эпохи ранней бронзы телля Юнаците, Балканы)

- Александров Ст., 1994. По въпроса за погребалните обреди на культура коцофени (южен вариант)//Марица-Изток: Проучвания. Т. 2. София.

- Александровкий А. Л, Балабина В. И, Мишина Т. Н., 2003. Новые исследования почв и седиментов телля Плоская могила во Фракии//Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном историческом Музее: Тез. конф. Ч. I. М.

- Антонова Е. В., 1990. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. М.

- Балабина В. И, Мацанова В, Мерперт Н. Я., Мишина Т. Н, Спиридонова Е. А., 1999. Стратиграфия и палинология телля «Плоская могила» во Фракии//Естественнонаучные методы в полевой археологии. Вып. 3. М.

- Бояджиев Я., 2001. Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение//Археология. Кн. 3-4. София.

- Бъчваров К., 2003. Неолитни погребални обреди. София.

- Бужилова А. П., 2005. Homo Sapiens: История болезни. М.

- Ван Геннеп А., 2002. Обряды перехода. М.

- Георгиев Г. И., Мерперт Н. Я., Катинчаров Р. В., Димитров Д. Г., 1979. Езеро: Раннобронзовото селище. София.

- Гетов Л., Илиев Ил. и др., 1992. Разкопки на селищната могила край с. Драма, Ямболско//АОР през 1991.

- Дергачев В. А., Манзура И. В., 1991. Погребальные комплексы позднего Триполья. Кишинев.

- Збенович В. Г., 1974. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. Киев.

- Иванов Т. Г., 1971. О некоторых сторонах погребального обряда и представлениях о загробном мире во время неолита и халколита в Болгарии//PS. София.

- Катинчаров Р., Георгиева Р., Борисов Б., 1985. Разкопки на селищната могила до с. Дядово, Сли-венски окръг//АОР през 1984. Сливен.

- Кънчев М., 1995. Надгробна могила II (Голямата могила) до села Голяма Детелина, община Рад-него. Ч. I//Марица-Изток: Археологически проучвания. Т. 3. Раднево.

- Кънчева-Русева Т., 2000. Гробове от бронзовата епоха в праисторическо селище в Нова Загора//Археология. Кн. 3-4.

- Лагодовська О. Ф., Шапошникова О. Г.,Макаревич М. Л., 1962. Михайловское поселение. Киев.

- Лещаков Кр., 2000. Изследвания върху бронзовата епоха в Тракия//Годишник на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Исторически факултет. София. Т. 84-85.

- Лещаков К., Попова Ц., 1995. Надгробна могила II (Голяма могила) до с. Голяма Детелина, община Раднево. Ч. II//Марица-Изток: Археологически проучвания. Раднево. Т. 3.

- Лич Э., 2001. Культура и коммуникация. М.

- Лозакова Г., 1989. Особенности на обредите при погребение на деца у южните славяни в края XIXивн ачалото на XX в.//Българская етнография. 14. № 1.

- Менкова М., 2005. Погребални обреди на носителите на местните раннобронзови култури в български земи//Пътят: Сб. науч. ст. София.

- Мерперт Н. Я., 1999. К вопросу о культурном взаимодействии в Балкано-Анатолийском регионе в III тыс. до н. э.//Кавказ и Древний Восток. Махачкала.

- Мерперт Н. Я., Молчанов А. А., 1988. Структура протофракийских поселений раннего бронзового века в свете археологии и античной традиции//Античная балканистика. М.

- Николов Б., 1976. Могилни погребения от раннобронзовата епоха при Търнава и Кнежа, Врачан-ски окръг//Археология. Кн. 3.

- Николов В., 1998. Проучвания върху неолитната керамика в Тракия. Керамичните комплекси Караново II-III, III и III-IV в контекста на Северозападна Анатолия и Югоисточна Европа. Библиотека праистория.

- Николова Л., 1999. Раннобронзовата култура Юнаците//Археология. Кн. 3-4.

- Панайотов И., 1989. Ямная культура в Български земи//Раскопки и проучвания. Кн. XXI. София.

- Смирнов Ю. А., 1997. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения. М.

- Телль Юнаците. Эпоха бронзы. Т. II. Ч. 1. М., 2007.

- Ivantchik A, 1994. Die Grabriten auf dem tell Junacite (Westbulgarien) und das Problem der Indo-germanisierung des Balkans//Theti. S. 1. Mannheim.

- Banner J, 1956. Die Pecele kultur//Archaeologica Hungarica. Budapest.

- Hausler А., 1992. Die Bestattungsritten des neolithikums in Bulgarien und ihre Beziehungen zu Mitteleuropa//SP. 11-12.

- Kalcev P., 2002. Das Frühbronzezeitliche Graberfeld von Stara Zagora «Bereketska Mogila» (Bulgarien)//Sastuma. 8. Bonn.

- Mazanova V., 2004. Die Architektur der frühbronzezeitlichen Siedlungen in Tell Junacite//Von Domi-ca bis Drama: Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia.

- Merpert N. Bulgarian-Russian Archaeological Investigations in the Balkans//Ancient civilizations from Scythia to Siberia. E. Y. Brill. Leiden. 2, 3.

- Nemejcova-Pavukova V., 1999. Bemerkungen zur westbulgarien und nordostgriechenland (im licht der «importe» aus karpatenbecken)//Slovenska archeologia. XL. VII-1.

- Nikolova L., 1995. Early Bronze Age settlement near the village of Dabene in Thrace//Thracia. 11. Sofia.

- Popova Tz., Pavlova P., 1994. Paleoethnobotanical study of the Yunatsite Bronze Age settlement, Pazardzik district//Годишник на Софийския Университет «Св. Климент Охридски». Биологически факултет. Кн. 2: Ботаника. Т. 84. София.