Социальный портрет сельских старшеклассников аннотация

Автор: Шмарион Юрий Васильевич, Хрусталева Екатерина Петровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

Построенный социальный портрет сельских старшеклассников системно интегрирует совокупность характеристик исследуемой социальной группы: ценности, образ жизни, отношение к малой родине, патриотизм, социальную активность, структуру свободного времени, присутствие в виртуальном пространстве, когнитивные потребности, жизненные планы на ближайшую перспективу и т.п. Полученные результаты позволяют прийти к выводу, что проблемы молодежи на муниципальном уровне должны решаться при активном участии самой молодежи в системном взаимодействии властных структур, бизнеса, семьи, школы, СМИ, общественных организаций.

Социальный портрет, социализация и самореализация сельских учащихся, особенности жизнедеятельности сельской молодежи

Короткий адрес: https://sciup.org/170191672

IDR: 170191672 | УДК: 316.35 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8558

Текст научной статьи Социальный портрет сельских старшеклассников аннотация

Введение. Изучение и анализ самой динамичной социальной группы, которой является молодежь, не теряет своей актуальности на протяжении всего существования человеческого общества. «Молодежь, по мысли Мангейма, ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая к любому начинанию. От того, какие ценности будут заложены в умы современных подростков, зависит будущее нашего общества» [Манхейм 1994: 445446]. Становление и развитие молодежи в информационном обществе зависит от системного множества позитивных и негативных факторов. Современная молодежь как особая социальная группа не отличается однородностью. Поэтому для реализации эффективной молодежной политики необходимы данные, отражающие специфику каждой конкретной социальной подгруппы молодежи, которые традиционно представляются в виде социального портрета. Такой подход широко используется в разных странах.

В Канаде на сайте Национального статистического агентства Канады регулярно публикуют актуальную информацию о портрете канадской молодежи1. В США в Исследовательском центре Пью проводятся регулярные социологические исследования с целью построения актуального портрета «поколения Next». Исследуется поведение, ценности и мнения подростков и двадцатилетних, составляющих тысячелетнее поколение2. В Германии исследованием проблем молодежи занимается Немецкий молодежный институт3, являющийся крупнейшим научно-исследовательским институтом социальных наук в Европе. Вопросам построения социального портрета молодежи посвящено значительное число работ отечественных исследователей [Жизненные планы молодежи…1966; Лисовский 1969: 12; Молодежь России… 2004: 8; Зубок, Чупров 2019; Зубок, Чупров, Любутов 2020; Магун, Энговатов 2005] и др. Однако работ, посвященных анализу процессов социализации и самореализации сельской учащейся молодежи, мало. От того, каковы позиции молодого поколения, зависит социальное развитие местного сообщества и общества в целом [Мосиенко 2011]. В связи с этим актуальным является мониторинг проблем сельской учащейся молодежи. Целесообразно эти сложные социальные процессы социализации и самоопределения сельских старшеклассников описать посредством составления их социального портрета.

Методология и методы. Социологическое исследование проводилось в Елецком районе Липецкой области. Его цель – определение особенностей жизнедеятельности сельских старшеклассников для последующей технологизации деятельности субъектов социализации и индивидуальной стратегии жизнедеятельности сельского старшеклассника. В анкетировании участвовали 130 учащихся 7–11 классов четырех типичных школ.

Теоретической основой составления социального портрета сельских старшеклассников стала концепция идеальных типов M. Вебера [Ростиславлева 2015]. В анализе социализации и самореализации использовались разработки П. Бурдье (концепция поля) [Бурдье 2005: 7-74], Т. Парсонса (стадии процесса социализации) [Парсонс 1965].

Гипотеза исследования. Социальный портрет обеспечит выявление проблем жизнедеятельности сельских старшеклассников, выбор рациональных социально-технологических подходов их разрешения.

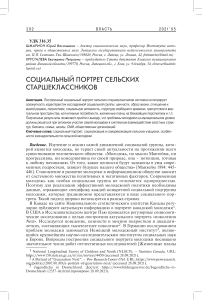

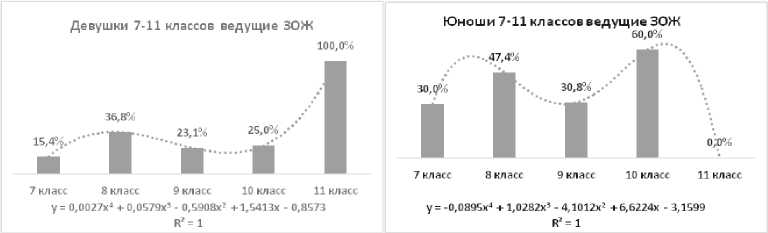

Научные результаты и дискуссия. Анализ эмпирических данных о жизненных целях сельских старшеклассников показал, что преобладающей доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов остается материальное благополучие. Исследование позволило количественно оценить иерархию жизненных целей сельских старшеклассников. В первую группу попадают следующие жизненные цели: иметь интересную работу – 61,5%, создать свою семью –57,7%, достичь материального достатка – 50,0%. Жизненные цели второго уровня важности: получить максимум удовольствия от жизни – 36,2%, беречь свое здоровье – 30,0%. Желание беречь свое здоровье указали те респонденты, которые в настоящее время ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ). Установлено, что отношение старшеклассников к ЗОЖу изменяется в гендерном и пространственно-временном измерении. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Реализация жизненных целей (беречь свое здоровье) сельскими старшеклассниками в гендерном и пространственно-временном измерении

Жизненные цели третьего уровня важности: стать известным человеком – 20,0%, творчески самореализоваться – 18,5%, получить обширные знания –

16,2%. Жизненные цели четвертого уровня важности: стать активным членом общества – 6,9% респондентов.

Инструментальные ценности можно разделить на две группы: внутрисистемные и внесистемные инструментальные ценности. В достижении своих жизненных целей у 81,5% сельских старшеклассников основная опора приходится на инструментальные ценности когнитивной направленности. Большинство (70,8%) сельских старшеклассников считают, что в достижении жизненных целей окажется важным наличие положительных личных качеств. 40,8% респондентов готовы достигать своих жизненных целей за счет неорди- нарных физических данных, причем такую стратегию выбирают 25,8% сельских школьниц 7–11 классов и 56,3% школьников. На второй позиции как у юношей (48,4%), так и девушек (45,5%) – наличие хороших и верных друзей. На третьем месте у юношей (46,9%) – интересная работа, а у девушек (45,5%) – любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). Такие жизненные ценности в перспективе могут обеспечить создание семьи. На четвертом месте у юношей (43,8%) – активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), а у девушек (33,3%) – интересная работа. На пятом месте у юношей (37,5%) – материально обеспеченная жизнь и любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), у девушек (31,8%) – счастливая семейная жизнь.

Сельские старшеклассники большие надежды возлагают на получаемое школьное образование, при этом только 40,8% сельских старшеклассников планируют продолжить обучение в колледжах и вузах, а для остальных оказывается достаточным полное среднее образование.

Учащиеся 7–11 классов отмечают существующие проблемы при получении образования, которые можно разделить на две группы. Первая группа проблем связана с экономическим положением домашних хозяйств в сельской местности: это низкий уровень семейного дохода (8,5%), высокая стоимость среднего и высшего профессионального образования и недостаток бюджетных мест в колледжах и техникумах (40,1%). Вторая группа проблем связана с организационно-управленческими аспектами региональной системы образования: это отсутствие в районе колледжей с интересующем профилем (29,2%), отсутствие школ рядом с домом (16,9%), низкое качество образования (16,2%). При этом большинство сельских старшеклассников (67,5%) довольны уровнем знаний, полученных в школе, 30,2% – частично довольны. Решение этих проблем позволит удовлетворить когнитивные потребности учащихся и обеспечить закрепление молодежи на малой родине. Необходимо учитывать перспективы развития экономики района и потребности молодежи: у старшеклассниц популярными специальностями являются (в порядке убывания): медицина (31,8%), юриспруденция (18,2%), экономика (10,6%), социология (10,6%), торговля (9,1%), а у юношей – транспорт, машиностроение, информационные технологии (все по 17,2%), медицина (10,9%), военное дело (9,4%).

Сельские старшеклассники желают обучаться в профильных классах. Вариативный характер организации профильного обучения в условиях сельской школы определяется федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»1. Образовательная организация должна обеспечить обучающемуся все необходимые условия согласно выбранному профилю путем создания профессионально-профильных классов (групп). Однако орга- низация профильного обучения в сельской школе связана с некоторыми объективными трудностями1. В исследуемых сельских школах в классе инфор- мационных технологий готовы заниматься 36 учащихся, в социологическом классе – 27, в экономическом классе – 16, в классе государственного и муни- ципального управления – 15, в классе иностранного языка готовы заниматься 17 чел.

Сельские старшеклассники желают расширить свой кругозор посредством дополнительного образования таких направлений, как физкультурно-спортивное (25 юношей и 7 девушек), техническое (25 юношей и 7 девушек) художественное (3 юношой и 28 девушек) и др.

Учащиеся сельских школ, как и их городские сверстники, задумываются о выборе жизненного пути после окончания школы. Среди сельских старшеклассников 38,5% (в т.ч. 45,5% девушек и 31,1% юношей) собираются учиться в вузе, 31,8% (в т.ч. 31,8% девушек и 34,4% юношей) хотят учиться в колледже, а 18,5% сельских старшеклассников (в т.ч. 18,2% девушек и 18,8% юношей) желают получить рабочую специальность. После школы собираются работать 4,7% юношей, а 7,8% готовятся служить в российской армии. Таким образом, большинство старшеклассников желают получить профессиональное образование разного уровня для определения своего дальнейшего жизненного пути. 36,2% сельских старшеклассников планируют стать специалистами того или иного профиля, 13,8% желают стать квалифицированными рабочими, 11,5% – руководителями, 6,9% – предпринимателями, 6,2% – государственными служащими. Удовлетворять свои образовательные потребности большинство респондентов (71,5%) собираются в вузах и колледжах областных центров, 20,8% – в Москве, 8,5% – в Санкт-Петербурге.

После завершения образования 30,8% сельских старшеклассников планируют жить и работать в Москве, в областном центре – 18,5%, в крупном областном городе – 13,8%, в другом регионе – 10,8%, в Санкт-Петербурге –10,0%, в своем родном поселении – 8,5%, за границей – 7,7%. Большинство старшеклассников не желают связывать свою судьбу с малой родиной.

После завершения профессионального образования по месту проживания сельские старшеклассники предполагают работать в медицине 20,0%, заниматься IT-технологиями, правоведением – 8,5%, социологией, транспортом, машиностроением – по 7,7%, экономикой – 6,9%, педагогикой – 5,4%, в торговле собираются работать 4,6%, в сельском хозяйстве – 2,3%. Эти данные являются основанием для прогнозирования создания рабочих мест для моло- дежи в родном поселении.

Среди актуальных проблем сельские старшеклассники выделяют: трудоустройство (23,8%), проблемы в получении образования (13,8%), проблемы реализации творческих инициатив (9,2%), низкий уровень дохода (8,5%), отсутствие жизненных перспектив (7,7%), проблемы в личной жизни (6,2%).

Перспективы развития сельских муниципальных образований определяются наличием молодых высококвалифицированных талантливых работников разных сфер деятельности. Необходимо создать условия для активной жизнедеятельности молодежи на малой родине.

Современное общество ставит перед молодежью сложные задачи, требующие энергичного включения в разнообразные социальные отношения. Более половины респондентов (54,6%) считают, что привлекать к участию в общественной жизни сообщества нужно только тех молодых людей, кто имеет желание, обладает опытом и способностями. Однако 30,0% сельских старшеклассников считают, что в общественной жизни должна участвовать вся молодежь, 10,0% утверждают, что для участия в общественной жизни необходимо привлекать только тех, кто имеет соответствующее образование.

Большинство сельской молодежи исследуемых школ не готовы проявлять социальную активность. Не выступали с инициативой по решению какой-либо общественной проблемы 33,8%, т.к. не знают, как это сделать, не выступали и не собираются этим заниматься – 30,8%. Только 20,0% выступали с инициативой по решению какой-либо общественной проблемы, а 15,4% собираются стать активными. 66,2% социально активных сельских старшеклассников указывают, что их социальная инициатива никем не была поддержана, и только 24,6% отмечают, что их инициатива была поддержана молодежными организациями, 7,7% указывают на поддержку органами власти, 1,5% отмечают поддержку инициатив со стороны СМИ.

Сельская молодежь готова участвовать в добровольческой деятельности: в охране окружающей среды (21,5%), в помощи пожилым людям (20,0%), в организации спортивных мероприятий (15,4%), в медицинской помощи (14,6%), в оказании помощи детским домам и в других направлениях добровольческой деятельности. Однако этот позитивный потенциал молодежи полностью не задействован, в основном по субъективным причинам: это отсутствие времени у потенциальных добровольцев (61,5%), неудачный опыт участия в добровольческой деятельности (8,5%).

Для современной молодежи очень важным является патриотическое воспитание. Считают себя патриотами 53,8% респондентов, затруднились ответить 33,8%, и 12,3% респондентов не считают себя патриотами. 84,6% сельских старшеклассников считают, что быть патриотом – значит любить Родину, быть готовым служить ей, укреплять и защищать ее.

У сельских старшеклассников сформировалось разное представление о современной России: для 54,6% современная Россия – это страна, где «я родился и живу», для 30,8% – это «моя Родина, которой я горжусь», для 16,2% – это «страна больших возможностей». Незначительная часть сельских старшеклассников (5,4%) считают, что современная Россия – это «безнадежно отсталая страна, страна без будущего», а для 4,6% респондентов «современная Россия ничего собой не представляет».

Возможность уехать из страны также характеризует отношение сельских старшеклассников к Родине. На представившуюся возможность уехать из России 26,2% респондентов ответили, что они останутся жить и работать в России, 29,2% готовы уехать, но в дальнейшем вернуться обратно, 16,9 % готовы уехать из России навсегда, и 25,4% затруднились ответить.

Для старшеклассников общение является важнейшей формой их бытия и развития. Однако непосредственные речевые контакты и живое общение сократились. Общение посредством смартфона и Интернета становится преобладающим, в результате снижается интенсивность детско-родительских отношений, обедняются духовные ценности семьи, формируется одиночество подростка в семье [Кузнецова, Заиграева 2016: 59-65]. Большинство сельских старшеклассников (78,5%) достаточно часто свободное время проводят в семье, 17,7% респондентов редко проводят свободное время в семейном кругу, а 3,1% свободное время проводят не в семье. Большинство (71,5%) в семье общаются преимущественно с матерью, 30,0% респондентов общаются преимущественно с отцом. Общение с другими родственниками менее интенсивно: с братом – 21,5%, с бабушкой – 19,2%, с сестрой – 15,4%, с дедушкой – 9,2%.

В круг близкого общения сельских старшеклассников входят следую- щие представители малых социальных групп: родственники (72,3%), друзья (70,8%), одноклассники (30,8%). Не входят в круг близкого общения учителя (8,5%), учащиеся школы (6,9%), люди, с которыми имеется общее хобби (5,4%), соседи (5,4%). Состояние данной формы организации школьного общения требует более глубокого изучения.

У сельских старшеклассников в процессе жизнедеятельности возникает множество проблем, требующих обсуждения с лицом, которому доверяет старшеклассник. Таковыми являются прежде всего родители. С родственниками и учителями старшеклассники редко обсуждают возникающие проблемы. 66,2% старшеклассников при выборе профессии прислушиваются к мнению роди- телей, а мнение учителей по этому поводу оказывается практически незначимым. Проблемы, как провести свободное время, преимущественно обсуждаются с друзьями. Таким образом, большинство проблем, возникающих у старшеклассника, решаются в кругу малых социальных групп (семья, друзья). Взаимодействие со школой у старшеклассников в основном обусловлено учеб- ным процессом, что в современных условиях нельзя считать оправданным.

У сельских старшеклассников есть свободное время, которым они распоряжаются по своему усмотрению. Самым популярным вариантом является гуляние с друзьями (81,5%). Половина старшеклассников (59,2%) «сидят» в Интернете, 38,5% занимаются спортом, 32,3% смотрят дома телевизор, 29,2% занимаются самообразованием, 28,5% играют в компьютерные игры, 26,9% читают книги, 15,4% занимаются рыбалкой, 8,5% ходят в кафе и рестораны, 2,3% занимаются туризмом.

У сельских учащихся в проведении свободного времени, за исключением «гуляния с друзьями», доминируют формы домашнего, простого досуга, ориентированные на потребление информационно-коммуникационных услуг. По мнению респондентов, культурный потенциал муниципального сообщества невелик, и его необходимо расширить за счет появления новых кинотеатров (41,5%), торгово-развлекательных центров (32,3%), спортивных центров (26,9%), кафе (20,8%), ночных клубов (9,2%), театров (7,7%), музеев (6,2%), библиотек (3,8%). По телевизору сельский старшеклассник смотрит фильмы (60,0%) и мультфильмы (42,3%), популярные спортивные трансляции (25,4%), музыкальные программы (23,8%), ток-шоу (18,5%), научно-популярные программы (14,6%), исторические программы (12,4%), программы о культуре и искусстве (7,7%), информационно-аналитические программы (7,7%).

Для сельской молодежи информационно-коммуникационные возможности современного компьютера очень важны. Более половины сельских старшеклассников (67,7%) позиционируют себя как опытных и продвинутых пользователей. Четверть старшеклассников (26,2%) считают себя начинающими пользователями. У 83,8% старшеклассников дома есть компьютер с выходом в Интернет, который используется в основном (50,8%) для самообразования и для досуга (38,5%). 66,9% старшеклассников посещают социальные сети, 33,1% посещают сайты с играми, 27,7% – образовательные сайты, 23,1% – новостные сайты, 21,5% – интернет-магазины, 20,8% – музыкальные сайты, 14,6% – спортивные сайты, 13,1% – научно-популярные, 10,0% – информационно-аналитические сайты.

Заключение. Проблемы социализации и самореализации сельских старшеклассников в современном российском обществе определяются трудностью их адаптации к новым быстро меняющимся социально-экономическим условиям. Построенный социальный портрет обозначил множество проблем, с которыми сталкивается сельская учащаяся молодежь локального сообщества, и позволяет прийти к выводу, что выявленные проблемы молодежи на муни- ципальном уровне должны решаться при активном участии самой молодежи в регулярном системном взаимодействии властных структур, бизнеса, семьи, школы, СМИ, общественных организаций, социально активного населения муниципальных образований. Такое взаимодействие сформирует актуальный уровень потенциала социальной самоорганизации локального сообщества, обеспечит гармонизацию вертикальных и горизонтальных связей и отношений в локальном сообществе, которые необходимы для решения актуальных проблем молодежи.

Список литературы Социальный портрет сельских старшеклассников аннотация

- Бурдье П. 2005. Социальное пространство: поля и практики. СПб: Алетейя. 576 с.

- Жизненные планы молодежи: сборник статей (отв. ред. М.Н. Руткевич). 1966. Свердловск: Изд-во УГУ. 245 с.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И. 2019. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве молодежи. - Вестник Института социологии. Т. 10. № 4. С. 164-186.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И., Любутов А.С. 2020.Опыт структурно-таксономического исследования самоорганизации жизнедеятельности молодежи. - Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 53. С. 59-75.

- Кузнецова Д. А., Заиграева Н.В. 2016. Значимость общения между детьми юношеского возраста и их родителями. - Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: электронный сборник статей по материалам XLVI студенческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во АНС СибАК. № 9(46). 101 с.

- Лисовский В.Т. 1969. Эскиз к портрету. Жизненные планы, интересы, стремления советской молодежи (По материалам социологических исследований). М.: Молодая гвардия. 208 с.

- Магун В.С., Энговатов М.В. 2005. Межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985-2001 гг. — Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. М.: Новое литературное обозрение. С. 261-327.

- Манхейм К. 1994. Диагноз нашего времени. М.: Юрист. 700 с. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути (опыт социологического исследования). 2004. СПб: Изд-во русского христианского гуманитарного института. 504 с.

- Мосиенко О.С. 2011. Воспроизводство социально-профессиональной структуры российского общества. - Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Сер. Общественные науки. № 6. С. 55-58.

- Парсонс Т. 1965. Общетеоретические проблемы социологии. - Социология сегодня: Проблемы и перспективы: Американская буржуазная социология середины XXвека (сокр. пер. с англ.; общ. ред. и предисл. Г.В. Осипова). М.: Прогресс. С. 26-67.

- Ростиславлева Н.В. 2015. Концепция «идеальных типов» Макса Вебера как полидисциплинарный проект. - Вестник РГГУ. Сер. Литературоведение. Языкознание. Культурология. № 9. С. 122-129.