Социальный протест в исламском поле Дагестана

Автор: Мурзаев Рашид Абсалитдинович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Этносы и конфессии

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме трансформации различных социальных протестов в форму религиозных возмущений в современном Дагестане. Автор обосновывает тезис о преобладании внутренних факторов радикализации исламской молодежи на Северном Кавказе.

Социальный протест, ислам, политика, дагестан

Короткий адрес: https://sciup.org/170167415

IDR: 170167415

Текст научной статьи Социальный протест в исламском поле Дагестана

Б олее двух десятилетий федеральная и республиканская власть не могут ни приостановить, ни эффективно противодействовать дальнейшей радикализации общественных настроений, усилению позиций экстремистских течений в Дагестане. Более того, они со временем облеклись в форму террористических акций и преступлений. Сложившаяся ситуация и развивающаяся тенденция в области религиозно-политического экстремизма позволяют сделать вывод об ошибочности и неправомерности выводов и рекомендаций ученых и практиков по борьбе с религиозным экстремизмом. В результате новые вызовы и угрозы стабильности и безопасности общества не получают адекватного ответа.

Теорию и практику экстремизма в Дагестане в основном исследовали ученые, находящиеся на государственной службе. И, как и следовало ожидать, будучи ангажированными официальной властью, они долгое время обосновывали тезис о первичности внешних причин радикального воздействия на религиозно-политическую ситуацию в республике. Тем самым их усилия были, в первую очередь, направлены на подведение теоретической платформы под обоснование преимущественно силовых методов борьбы с ранее неизвестными течениями в исламском поле республики. Путем таких псевдонаучных измышлений с власти снималась ответственность за промахи и упущения во внутригосударственной политике.

По нашему мнению, представляется важным говорить о первичности внутренних причин, которые обусловлены протестными настроениями в обществе вследствиеклановости,коррупции,иму-щественной поляризации, отсутствия социальных лифтов для молодежи. Эти протестные настроения вызваны факторами различного содержания, но многие из них плавно перетекают в исламское поле. Поскольку ислам является регулятором общественных отношений, социальный протест принимает форму религиозной идеологии, сопряженной с идеями социальной справедливости.

Однако в соответствии с желанием республиканской политической элиты приукрасить региональную действительность в глазах федерального центра данная позиция не стала основанием для принятия практических мер. Весь негатив в социально-политической жизни дагестанского общества списывается на новообъявленных врагов в лице ваххабитов. Отвергается тот очевидный факт, что радикализм вызревает на протестных настроениях.

Очевидно, что сложившееся положение вещей власть вполне устраивает. Более того, в условиях еще не вполне сформировавшегося гражданского общества, способного влиять на политическую ситуацию, повышение политического сознания населения для власти крайне нежелательно. Именно исходя из этой позиции, органы власти почти всех уровней саботируют введение принципов местного самоуправления в местных сообществах, т.к. они способствуют пробуждению социальной активности населения. Этим во многом объясняется провал муниципальной реформы, особенно в республиках Северного Кавказа, где вместо реального самоуправления утвердилось формальное самоуправление. Навязываемые и внушаемые установки о невозможности для населения влиять на политическую ситуацию в республике, подкрепляемые активным противодействием власти созданию легитимной широкой оппозиции, способной выражать протестные настроения общества, создают своего рода антураж спокойствия, стабильности, аполитичности населения. Но ситуация кардинально изменилась с всплеском религиозно-политической активности, базирующейся на салафитской идеологии.

На встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ в Махачкале 09.06.2009 г. экс-президент Д.А. Медведев впервые официально признал, что социально-политическая турбулентность на российском Кавказе не была результатом иностранного вмешательства, а вызвана такими внутренними причинами, как коррупция, безработица и бедность1. Однако за признанием внутренней природы проблемы терроризма и экстремизма не последовали комплексные и системные меры по их предотвращению. И сегодня, к концу первого года пребывания у власти, глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов при нарастании радикализации в обществе решил переместить фокус с внутрен- них угроз на внешние. Так, 19 декабря 2013 г. в ходе пресс-конференции глав субъектов СКФО в Москве он заявил: «Много людей, которые изображают из себя защитников ислама. Эти люди в том числе получают финансирование из разного рода разведцентров, которые действуют против России»2. В отличие от него, начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Ченчик считает, что северокавказское подполье в основном существует за счет рэкета, отъема денег у местных бизнесменов. В последние годы бандформирования практически не получают финансовую подпитку из-за границы. «Основной способ добычи средств террористами – угрозы, отъем денежных средств у людей, которые идеологически их не поддерживают, но боятся. Второй способ получения денежных средств вполне легальный. Это трудоустройство родственников боевиков на какие-либо должности в госорганах или коммерческих структурах. Такая тактика позволяет бандитам не только получать средства, но и активно участвовать в политическом процессе. Например, родственная база дагестанских бандитов, которые сейчас находятся в лесу, – это десятки, если не сотни госслужащих и представителей бизнеса. Их назначают на должности, им платится зарплата – как правило, очень неплохая. Это такая форма взятки бандформированиям от местных властей или бизнеса, чтобы их не трогали3.

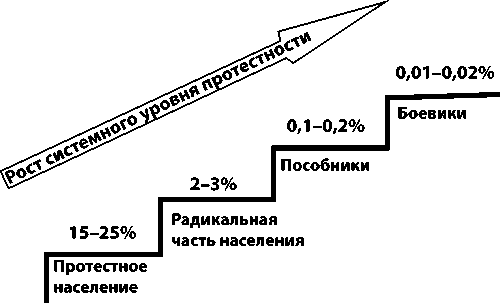

Мы считаем обоснованной методику определения численности бандподполья Дагестана, использованную М.Д. Розиным и С.Я. Сущим, которая жестко детерминирована социальнополитической протестностью населе-ния4.

Механизм кадрового пополнения республиканского бандподполья доста-

НАСЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАНА

Рисунок 1. Группы протестности населения Дагестана точно прост и хорошо отлажен. Его можно условно определить как «эскалатор насилия». Часть населения под воздействием самых разных конфликтных факторов проходит ряд стадий «радикализации», становясь во все более жесткую оппозицию официальной власти и республиканской социальной действительности в целом. На каждую следующую ступень возрастающей про-тестности (от пассивного неприятия к активному пособничеству, а затем и активному участию в террористических акциях) переходит все меньшее число людей. На вершине этого «эскалатора» (боевое ядро) находятся уже сотые доли процента общей численности республиканского населения (см. рис. 1). Но и этого пополнения достаточно, чтобы устойчиво восстанавливать потери, понесенные НВФ.

Как представляется, размеры вербовки зависят от трех основных факторов/ параметров республиканского социума: 1) общей численности молодежи опасного возраста; 2) уровня ее социальной протестности; 3) уровня ее энергетики/ пассионарности (т.е. способности переходить от пассивного неприятия окружающей социальной действительности к вооруженной борьбе против нее).

Последнее качество (пассионарность) – важная особенность современной кавказской молодежи. Уровень потенциальной социальной протестности молодых людей в некоторых других регионах

РФ, как свидетельствуют многочисленные социальные опросы, также весьма высок. Однако за пределами Северного Кавказа терроризм нигде в России не получил такого значительного распро-странения1. Таким образом, происходит многоуровневое многоплановое наслоение социального протеста населения и религиозного экстремизма.

Политический ислам – интегрирующее движение, целью которого является объединение на теологической основе всех протестных сил, в т.ч. за пределами мусульманского конфессионального поля [Джемаль 2004]. В Дагестане, в отличие от Чечни (и даже от Ингушетии, где есть два четко выраженных, хотя и не связанных друг с другом протестных потока – исламисты и правозащитники), гораздо сложнее измерить протестное поле. Протест в Дагестане не одномерен. Он может реализовываться и в этнической, и в религиозной сфере, а также в бизнесе и во власти (хотя бюрократический протест не является публичным). Таким образом, в Дагестане требуется гораздо более диверсифицированная политика. Взрывов и актов насилия много, но за каждым из них – своя конкретная биография, причины и мотивы. В одном случае это может быть процесс «приватизации» власти и собственности «чужаками» (как по этническому принципу, так и по принадлежно- сти к республике), в другом – действия исламских радикалов. В свою очередь, эти радикалы далеко не так едины, как изображают пропагандисты. Среди них есть и действительно религиозно мотивированные персонажи (в Дагестане в силу мощных богословских традиций таковых больше), но есть и просто пострадавшие от произвола властей и силовиков.

Существование столь разнообразных по происхождению протестных полей возможно только в условиях, когда социальные отношения базируются не на институтах, а на неформальных принципах, личных отношениях. Отсутствие публичных процедур и институциональных норм приводит к тому, что в республике, перегруженной разноплановыми, но во многом объективными противоречиями, спорные вопросы решаются посредством насилия. В этом смысле мотивация и легитимация такого насилия – второстепенный вопрос.

Процесс дальнейшего укоренения и стремительного «возврата» горцев к исламу, по мнению исламоведа-кавказоведа Р.В. Курбанова, происходит преимущественно по трем основным траекториям. Он предлагает условно выделить традиционную, протестнокризисную и идейную исламизацию. Традиционная исламизация имеет место в основном в горных сельских районах, население которых на протяжении всей внутрироссийской истории региона отличалось приверженностью исламу. Здесь исламизация принимает форму продолжения вековой традиции предков.

Протестно-кризисная исламизация выявила себя в период социальноэкономического и духовно-культурного кризиса, когда обнищавшие слои горского населения, как сельского и высо-