Социальный статус и отношения к знаниям среди населения Еврейской автономной области

Автор: Воронина М.А., Кутовая С.В., Никитенко В.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Социология

Статья в выпуске: 1 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены выявленные взаимозависимости между социальным статусом социальных субъектов и их отношениями к знаниям.

Население, знания, образование, социальный статус, престиж, профессионально-должностные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328694

IDR: 14328694 | УДК: 316.334.52.(571.621)

Текст научной статьи Социальный статус и отношения к знаниям среди населения Еврейской автономной области

Социальный статус индивидов и групп в человеческом сообществе обусловлен множеством причин. Ряд из них предопределён от рождения или приобретается прижизненно независимо от личных качеств социальных субъектов, например пол, родство, возрастная группа. Другие формируются в процессе жизнедеятельности и образования. Не вдаваясь в подробности анализа полного перечня личностных и групповых характеристик, детерминирующих социальный статус индивидов и групп, акцентируем внимание на зависимости их статуса от отношения к знаниям. Зависимость такого рода в современной социологической науке пока ещё не нашла должного отражения. Тем не менее реальная жизнь содержит достаточно оснований, убеждающих в том, что социальный статус человека или группы людей существенно зависит от их знаний и отношения к ним.

О зависимости социального статуса от формального образования, подкреплённого соответствующими документами (аттестатом, дипломом, удостоверением и т.п.), написано немало работ [2, 4, 6, 8, 11-14]. Однако формальное образование и фактические знания - это не одно и то же. Фактические знания играют не меньшую, а зачастую и большую роль для занятия социальной позиции и для общественного престижа. Знания сами по себе являются не только важнейшей характеристикой личности, но и выполняют значимые социальные функции. Например, исследования, проведённые Центром проблем развития образования Белорусского государственного университета среди студентов, позволили выявить ряд таких функций [4]. В анкете для студентов был сформулирован вопрос: «Чем для Вас является знание, которому Вас обучают в университете?». Результаты опроса показали, что знания, получаемые студентами, имеют широкий спектр функций. Каждый третий из них указал, что использует знания как способ понимания себя, мира и других людей; 1/4 часть респондентов считает знания способом достижения истины в качестве нравственной и эстетической ценности, около 1/5 части студентов рассматривают знания в качестве инструмента, позволяющего качественно работать и достигать определённых результатов [14].

Таким образом, студенты оценивают знания как средство для понимания и достижения истины, как инструмент для обретения собственной значимости в сообще стве, как предпосылку для жизненного и профессионального успеха и приобретения в последующем «символической власти» [14]. Это подтверждает тезис о том, что знания оцениваются людьми не только как личностная, но и как социальная характеристика, хотя личность уже сама по себе является «единицей общества», и её социальный статус и престиж во многом зависят от знаний и умений ими распорядиться. Знания же приобретаются не только путём обучения в образовательных учреждениях, но и в процессе всей жизнедеятельности и взаимодействия с различными источниками информации. Как мы уже писали ранее, пилотное социологическое исследование среди 130 респондентов показало, что только около 1/5 из работающих людей связывают получение своих знаний с различными формами организованного обучения. Большую часть знаний они получают другими путями [7]. Данная статья обобщает результаты социологического опроса среди почти удвоенного количества респондентов (256 чел.) и отражает выявленную зависимость между социальным статусом социальных субъектов и их отношением к знаниям.

Естественно и логично предположить, что от объёма, глубины знаний и умений их оперативно использовать в решении практических задач во многом зависит престиж человека и социальных групп в общественном окружении, их социально-психологический комфорт, востребованность на рынке труда и в общении. В народе всегда ценились и ценятся знающие люди.

В научной литературе проблемы социального расслоения, социального статуса и престижа отражены в трудах по результатам изучения социальной стратификации М. Вебера [1], З.Т. Голенкова [5], Н. Смелзера [9], П. Сорокина [10], О.И. ШкаратанаиВ.И. Ильина [13], других ученых. Вопросам исследования категории «знание» посвящены работы Л.Г. Ионина [2], А.Н. Малинкина [4], Л.Н. Москвичёва [6], А.И. Трушкевича [12] и др.

Сотрудники лаборатории региональных социальногуманитарных исследований Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН задались целью выявить, как проявляется зависимость между социальным статусом и отношением к знаниям среди работающего населения конкретной территории - ЕАО.

Для ЕАО исследование зависимости между отношениями к знаниям и социальным статусом её жителей зна- чимо с точки зрения решения задач развития системы образования и поиска путей удовлетворения потребностей населения в знаниях. Дополнительным аргументом в обосновании актуальности исследования является то, что таковые на территории области еще не проводились. Сотрудники лаборатории региональных социально-гуманитарных исследований Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН задались целью выявить, как проявляется зависимость между социальным статусом и отношениями к знаниям среди работающего населения конкретной территории - ЕАО.

Основными методами для достижения обозначенной цели явились социологический опрос населения и анализ его результатов путём сопоставления статистических показателей отношения социальных субъектов к знаниям и их социальным статусом. Выборка опрошенных составляла 256 человек и в значительном приближении представляла собой модель генеральной совокупности работающего населения территории в соответствии с возрастом, полом, распределением по сельским и городским населённым пунктам, базовому формальному образованию, профессиям и сферам трудовой занятости. Процентное соотношение мужчин и женщин 63 и 37 % соответственно. Опрошено 6 возрастных категорий: от 18 до 24 лег (15 %), от25 до 34 (23 %), от35 до 44 (30 %), от 45 до 54 (22 %), от 55 до 64 (8 %), от 65 и старше (2 %). Городское население составляет 69 % респондентов, сельское -31 %. Из всех статусных показателей выделены занимаемые должности и выполняемые виды работ, которые и сами респонденты считают основными показателями своего социального статуса. В результате определились следующие группы:

-

- руководители высшего звена - 4 %;

-

- руководители среднего звена - 16 %;

-

- работники высокой квалификации - 22 %;

-

- работники средней квалификации - 47 %;

-

- малоквалифицированные работники - 8 %;

-

- работники сферы инновационных технологий -1 %.

По уровням формального образования респонденты, относящие себя к руководящим должностям, работникам высокой и средней квалификации, а также к сфере инновационных технологий, как правило, имеют среднее и высшее профессиональное образование. Среди малоквалифицированных работников - респонденты с общим основным или полным средним и начальным профессиональным образованием (табл.).

Из таблицы видно, что высокостатусные позиции занимают около 78 % опрошенных. При этом формально высшее профессиональное образование среди них имеют 45,4 %, среднее профессиональное - 26,4 %. Очевидно, другие занимают высокий социальный статус не на основании своего формального образования, а на основании имеющихся у них фактических знаний.

Респондентам было предложено оценить имеющееся у них формальное образование в сравнении с образованием своих предков. Выявлено, что 47 % респондентов на момент их опроса оценили свое образование выше базового образования своих родителей, 30 % - ниже, 22 % - как такое же, 1 % затруднились ответить. Иначе говоря, имеет место рост образования потомков по сравнению с образованием их предков.

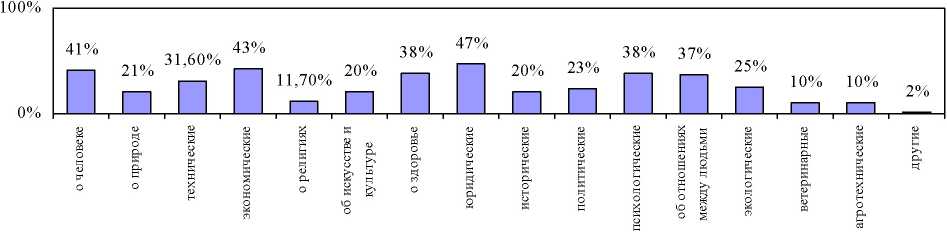

При самооценке уровня своих знаний респонденты в большинстве своём считают их вполне достаточными для успешной профессиональной деятельности и жизнедеятельности в более широком смысле слова. В то же время 71 % из них высказал намерения пополнять свои знания. Независимо от фактически выполняемой работы, значительная часть опрошенных считает важными для своей жизнедеятельности юридические, экономические, психологические знания, знания о человеке и его здоровье, об отношениях между людьми (рис. 1).

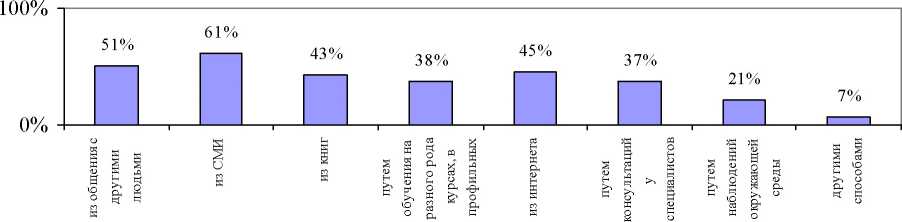

Анализ результатов проведённого опроса позволил выявить, из каких источников и в каких формах респонденты предпочитают пополнять свои знания. В наибольшем числе ответов отмечены в качестве таких источников средства массовой информации (СМИ), далее по убыванию относительного числа отмечаются: общение с другими людьми, интернет-ресурсы, книги, различного рода обучающие курсы, консультации специалистов, наблюдение окружающей среды и иные (рис. 2).

В то же время значительная часть респондентов (55 %) для наращивания своих знаний хотела бы, чтоб для этого были организованы различного рода курсы переподготовки и повышения квалификации, почти столько же (54 %) хотели бы иметь больше возможностей для самообразования. Параллельно с этим высказывались желания продолжить своё обучение в образовательных учреждениях более высокого уровня, включая магистратуру, аспирантуру и докторантуру - 38 %, в кружках по интересам и в учреждениях дополнительного образования - 5 % опрошенных.

Таблица

Соотношение должностей по уровню образования населения ЕАО

|

Должность |

Образование (%) |

|||

|

общее полное среднее |

начальное профессиональное (ПТУ) |

среднее профессиональное (колледж, техникум, военное училище) |

высшее профессиональное |

|

|

Руководители высшего звена |

— |

1 |

3 |

|

|

Руководители среднего звена |

- |

- |

5 |

9 |

|

Работники высокой квалификации |

- |

1 |

2 |

17 |

|

Работники средней квалификации |

2 |

5 |

18 |

16 |

|

Малоквалифицированные работники |

3 |

2 |

2 |

1 |

|

Работники сферы инновационных технологий |

- |

- |

0,4 |

0,4 |

Рис. 1. Распределение ответов респондентов относительно необходимости различных знаний в их жизнедеятельности

Среди опрошенных большинство связывают свой социальный статус с профессиями и соответствующими должностными регламентами. В то же время даже частично реализовавшиеся в своей профессии (37 %) и намеревающихся реализоваться в будущем (11 %) не считают таковую престижной в данный момент. 41 % респондентов относят свою профессию к разряду престижных, и это в основном руководители высшего звена (3 %) и работники высокой квалификации (11 %), а руководители и специалисты среднего звена (7 и 22 % соответственно) и малоквалифицированные работники (4 %) -менее привлекательной.

Сопоставление профессий респондентов и самооценок их престижности позволило установить, что эти показатели более всего коррелируют у юристов, бухгалтеров и госслужащих. Наименее престижными считают свои профессии опрошенные преподаватели и учителя, экономисты, официанты, продавцы. Причиной заниженного престижа профессий большинство из них -75 % считают неадекватную трудовым затратам и общественной значимости их профессий оплату труда, и только 25 % считают эту оплату соответствующей.

За время своей трудовой биографии более половины респондентов когда-либо меняли свою профессиональную деятельность, 47 % не делали этого ни разу. Среди выделенных профессионально-должностных групп смена деятельности происходила преимущественно от одного до трех раз. О своих намерениях изменить профессию в будущем высказались 20 % респондентов, среди которых более половины (11%) работники средней квалификации. 48 % не имеют таких намерений. Однако 27 % не исключают возможности смены своей профессии, связывая данный факт с возникновением новых или непредвиденных обстоятельств.

Социальный статус определяется не только престижностью профессии, но и ее общественной значимостью. Так 75 % опрошенных оценивают свою профессию как социально-полезную и значимую. Кроме того, 71 % респондентов считает, что их профессия более значима на сегодняшний день, чем профессия их родителей, 25 % более значимыми считают профессии своих родителей и лишь 3 % - равнозначными.

Таким образом, сопоставлено отношений некоторых показателей социального статуса и знаний среди работающего населения в ЕАО позволяет сделать следующие выводы:

-

- знания являются не только личностной характеристикой социальных субъектов, но и выполняют важную функцию повышения их социального статуса;

-

- социальный статус зависит не только от уровней и профилей формального образования общественных субъектов, но и от их фактических знаний;

-

- фактические знания социальные субъекты получают не только путём организованного обучения в образовательных институтах, но и самостоятельно взаимодействуя с доступными им источниками информации;

-

- большинство социальных субъектов имеет намерение повышать свой социальный статус и связывает это со стремлением пополнять свои знания.

Установление зависимости между знаниями, отношениями к ним социальных субъектов и их социальным статусом является неотъемлемой частью исследования

Рис. 2. Предпочтения респондентов в отношении источников пополнения знаний

современного информационного общества, развитие которого обусловлено не столько «экономикой фабричных труб» с преобладанием массового производства, сколько «экономикой, основанной на интеллектуальном труде, человеческом капитале» [8].

Печатается в рамках проекта № 09-1-П 28-01 «Социальная структура населения российского Дальнего Востока по профилям и уровням знаний» и при финансовой поддержке ДВО РАН.

Список литературы Социальный статус и отношения к знаниям среди населения Еврейской автономной области

- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 804 с.

- Ионин Л.Г. Социология в обществе знаний: от эпохи модерна к информационному обществу. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 431 с.

- Кравченко А.И. Социология. Общий курс: Учеб. пособие для вузов. Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова : http://lib.socio.msu.ru/l/library?e].

- Малинкина А.Н. Социология знания и современное «общество знания» : http://www.nir.ru/sj/sj/sj2-02mal.html.

- Модернизация социальной структуры российского общества/Отв. ред. З.Т. Голенкова. М.: Институт социологии РАН, 2008. 287 с.

- Москвичёв Л.Н. Знания о мире и мир знаний. М.: Педагогика, 1989. 128 с.

- Никитенко В.Н. Пилотное исследовании соотношения уровней знаний, образования и сфер трудовой занятости населения Еврейской автономной облас-ти//Региональные проблемы. 2009. № 12. С. 60-63.

- Полозков, С.; Семёнов, Т. Исследование различного влияния знаний и информации на развитие общества//Экономист. 2005. № 2. С. 46-50.

- Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. 427 с.

- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.

- Тернер Б. Статус. /Перевод с англ. и редакция В.И. Ильина. Доступно из URL: http://www. socnet. narod. ru/library/authors/Ilyin/hrest/terner.htm.

- Трушкевич А.И. От информации к знаниям. : http://www.elitarium.ru/2007/02/14/ot_informacii_k_znanijam.html.

- Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 468 с.

- Ященко Л. А. Зачем я знаю то, что я узнал(а) в университете? (Результаты социологического опроса студентов БГУ) : http://www.charko.narod.ru.