Социо-экономическая оценка прогнозирования затрат на реабилитацию природохозяйственной системы региона

Автор: Темирканова Алла Васильевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Повышение эффективности процесса управления экологической реабилитацией природохозяйственной системы региона требует предложения новых научных подходов, разработки соответствующих алгоритмов и индикаторов контроля и оценки за ходом реализации стратегии экологической реабилитации. Они должны соответствовать современным реалиям с одной стороны, и учитывать перспективы развития отдельных регионов и существующий уровень развития среды обитания хозяйствующих субъектов - с другой.

Природохозяйственная система, реабилитация

Короткий адрес: https://sciup.org/140215636

IDR: 140215636 | УДК: 330.15

Текст научной статьи Социо-экономическая оценка прогнозирования затрат на реабилитацию природохозяйственной системы региона

Структура региона может рассматриваться, с различных точек зрения [1]: экономической, социальной, духовной, природно-ресурсной, институциональной и т.д. Схема функционирования региона должна включать, как минимум, три взаимосвязанных блока: "экономика", "население", "природная среда".

Уровень социально-экономического развития региона, равно как и уровень благосостояния населения в регионе, невозможно выразить в одном непосредственно измеряемом показателе. В методологии экономических измерений применяются три основных подхода для отражения множества характеристик региональных уровней развития благосостояния:

выделение главного индикатора и фиксирование (или регулирование) значений других существенных индикаторов в виде ограничительных условий. Например, главным индикатором может быть выбрана величина ВРП, а ограничительными условиями (в виде минимально необходимых уровней) могут быть обеспечение населения жильем и социальной инфраструктурой, условия труда (с точки зрения комфортности, безопасности и т.п.), качество окружающей среды и др.;

многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам как процедура достижения наилучших состояний социально-экономического развития с учетом компромисса между целевыми индикаторами;

построение интегрированных (сводных) социально-экономических индикаторов.

-

Н. Стерном создана новая структура экономического моделирования, учитывающая все возможные типы воздействий, и ее формализация в модели интегрированной оценки PAGE2002.

Структура двухмерна: одно измерение – «климат», второе – «категории экономического воздействия». Климат имеет две опции:

обычное для экономического моделирования использование описанных выше сценариев IPCC.

Средние из этих сценариев названы «базовым климатом»: возможность ухудшения климатических условий. Ухудшение может быть вызвано более слабым поглощением СО2 растениями и почвой в более жарких условиях; а также эмиссией метана, сейчас законсервированного в болотах и вечной мерзлоте, в частности, в Сибири. Рассмотрение сценария «ухудшенный климат» является новым шагом в экономическом моделировании.

Экономическое воздействие на изменение климата разделяется на три категории:

Рыночные воздействия – моделирование развития и ущерба для секторов экономики, где уже имеются цены, рынки и т. п. (например энергетика, сельское и лесное хозяйство).

Внерыночные воздействия – прямое влияние на окружающую среду и здоровье человека, где нет разработанных методов оценки и рыночных цен. Учет таких воздействий всегда связан с оценкой стоимости человеческой жизни, цены вымирания отдельных видов животных и т. п.

Социальные катастрофы – крупномасштабные вторичные эффекты стихийных бедствий: различные виды конфликтов между странами, миграция населения, потеря капиталовложений и т. п.

Модель PAGE2002 использует вероятностный подход и способна оценить широкий спектр рисков. С помощью метода Монте-Карло задается случайный разброс входных данных. Делается расчет с каждым из таких наборов, а результаты усредняются по большому числу прогонов модели, например по 1000. Из секторов экономики детально рассматривались энергетика, сельское хозяйство и экономика береговых зон. Из нерыночных воздействий – прямое влияние на смертность населения и окружающую среду. Учет социальных катастроф наиболее сложно сделать в полной мере. В данном случае авторы модели использовали консервативный подход и воздерживались от имитации потенциально возможных особо крупных и трагических катастроф.

Существуют различные методики расчета оказываемых нагрузок на различные природные комплексы при их массовом посещении, позволяющие определить порога или границы устойчивости природнокультурного объекта туристско-рекреационного показа в зависимости от интенсивности внешних воздействий.

В подтверждение предлагаемых способов решения проблемы устойчивого экономического роста следует упомянуть в первую очередь труды участников Римского клуба. В 1970 г. Форрестер разработал модели “Мир-1” и “Мир-2”, включив в них население, производство сельскохозяйственной и промышленной продукции, природные ресурсы и загрязнение окружающей среды, и продемонстрировал членам Римского клуба первые результаты математического метода компьютерного моделирования. Далее Д. Медоузом на основе моделей Д. Форрестера была 292

создана модель “Мир-3”, результаты исследований были опубликованы в 1972 году под названием «Пределы роста». По степени охвата социальных, экономических и экологических факторов роста и соответствующих проблем данную модель можно охарактеризовать как глобальную. Основные составляющие данного исследования – численность населения, производство продовольствия, загрязнение природной среды, расход невозобновимых ресурсов. Перечисленные величины увеличиваются по закону «экспоненциального» роста, то есть за фиксированный период времени они увеличиваются в фиксированное число раз.

Основной вывод модели – невозможность сохранять прежние темпы интенсивного роста, если питающие этот рост ресурсы ограничены. В качестве решения данной проблемы предлагалась программа действий, которая получила название концепции «нулевого роста». Основная идея данной стратегии – остановка роста, иными словами, достижение равновесного баланса, при котором численность населения и объем капитала поддерживаются на постоянном уровне.

Анализируя рассматриваемую модель, необходимо выделить следующие положительные моменты исследования: впервые осознана и воплощена в модель первостепенная важность решения экологических задач в неразрывной связи с социальными и экономическими; была проведена попытка определить и исследовать факторы, влияющие на долгосрочное поведение мировой системы в противовес распространенному изучению факторов экономического роста в краткосрочном периоде; определено присутствие ведущей роли человеческого фактора в модели; был дан толчок экспериментальным исследованиям будущего, на основе которых в настоящее время возник целый ряд новых моделей социально-эколого-экономического развития мира.

Из современных концепций экономического роста, разработанных экономистами, придерживающихся экологического подхода к проблеме, можно выделить концепцию создания симбиотической среды, в которой академик И.И. Гительзон с группой ученых Института биофизики и Института леса Сибирского отделения РАН полагают необходимым осуществить переход к иному типу развития экономики, на принципах, так называемой, симбиотической среды. Эта среда позволяет сочетать экономическое развитие с улучшением экологической ситуации.

Основная идея данной концепции - создание симбиотических систем, например, оросительных технологий, связанных с выращиванием рисовых полей, наращиванием плодородного слоя ила и разведением рыбы. Данная система, по мнению ее авторов, отодвигает в отдаленное будущее проблему истощения ресурсов, которые могут воспроизводиться в процессе самого производства продукции. К сожалению, технологии такого рода можно применить в отношении некоторых видов сельскохозяйственного производства. Перспектива их применения в промышленной сфере проблематична, поскольку требует увеличения 293

затрат на разработку и внедрение индивидуальных технологий для каждой отрасли промышленности.

Системы с социально-ориентированной экономикой характеризуются гибким сочетанием элементов либерального и планового характера. С одной стороны государство дает возможность развитию естественных процессов, с другой стороны способно поддержать отдельные территории, если последние испытывают трудности.

Из множества индикаторов, характеризующих различные аспекты устойчивости, мы предлагаем адаптировать один из наиболее известных показателей устойчивого развития - показатель чистых сбережений, который рассчитывается Всемирным банком, к специфике исследуемых регионов различных типов.

Показатель чистых сбережений по методике Всемирного банка рассчитывается по следующей формуле [2]:

ЧС = ВВС - Э - М - Л - СО 2 + О (1)

где ВВС - валовые внутренние сбережения;

Э - истощение источников энергии;

М - истощение минеральных запасов;

Л - истощение лесных ресурсов;

СО2 - урон наносимый окружающей среде выбросами диоксида углерода;

О - затраты на образование.

Валовые внутренние сбережения - статистический показатель, который рассчитывается как разница между валовым внутренним продуктом и совокупными частным и государственным потреблением. Истощение оценивается как разница между мировыми ценами и стоимостью производства того или иного ресурса, умноженное на его произведенное физическое количество. Энергетическое истощение включает в себя сырую нефть, природный газ и уголь. Урон от выбросов парниковых газов рассчитывается как реальное количество выбросов, умноженное на социальную стоимость единицы выброса. Социальная стоимость рассчитывается различными методами.

Вместе с тем затраты на образование рассматриваются как дополнительный вклад в устойчивость развития, отчасти этот показатель учитывает инвестиции в человеческий капитал. В то же время эта формула не учитывает истощение человеческого капитала, рассчитать который не представляется возможным.

Важное значение при расчете индекса устойчивого развития имеют не столько абсолютные цифры, сколько их отношение к валовому внутреннему продукту, т.е. та доля активов, которая сберегается ежегодно.

Представленная выше формула чистых сбережений предназначена для расчета данных по странам мира. Эту формулу возможно использовать и в разрезе региона. Мы предлагаем принять следующую формулу устойчивого развития региона:

ЧС гарол = ВТП - П - СО2 + О (2)

где ВТП - валовой территориальный продукт;

П - потребление домашними хозяйствами;

СО2 - объем выбросов диоксида углерода;

О - затраты на образование.

Таким образом, мы имеем все необходимые данные для расчета показателя «чистых сбережений» регионов различных типов.

Расчет агрегированного индикатора оценки устойчивости развития территории с учетом особенности состояния и развития экономики региона – индекса «Фактические сбережения среды обитания» предлагается проводить по следующей формуле:

ФССО = ЧВС + ВРО – УЗОС – УЗН – ИЭ, (3)

где ЧВС – чистые внутренние сбережения, %; ВРО – величина расходов на образование, %; УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды (земля, воздух, вода), %; УЗН – ущерб здоровью населения от экологического фактора, %; ИЭ – истощение энергоресурсов (потребление энергии – газ, вода, электроэнергия), %.

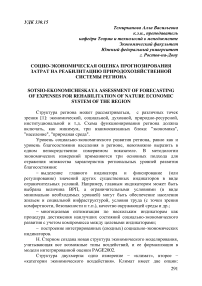

Динамика агрегированного индикатора «Фактические сбережения среды обитания» для регионов Юга России представлена в табл. 1.

Таблица 1.

Динамика агрегированного индикатора «Фактические сбережения среды обитания» для регионов Юга России, %

|

Регион |

Период исследования |

Прогноз |

||||||||

|

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Южный федеральный округ |

||||||||||

|

Краснодарский край |

0,00884 |

0,00936 |

0,06904 |

0,00888 |

0,0014 |

0,00968 |

0,00968 |

0,00884 |

0,00392 |

0,00392 |

|

Ростовская область |

0,00058 |

0,00576 |

0,0005 |

0,00058 |

0,00052 |

0,0004 |

0,00522 |

0,00504 |

0,00504 |

0,00486 |

|

Волгоградская область |

0,0132 |

0,0136 |

0,0128 |

0,0132 |

0,0124 |

0,012 |

0,012 |

0,0108 |

0,0108 |

0,0104 |

|

Астраханская область |

0,00138 |

0,00282 |

0,00294 |

0,00294 |

0,0027 |

0,00268 |

0,00244 |

0,00256 |

0,00184 |

0,00138 |

|

Республика Калмыкия |

0,00097 |

0,00117 |

0,00117 |

0,00118 |

0,00118 |

0,00120 |

0,00122 |

0,00126 |

0,00127 |

0,00129 |

|

Республика Адыгея |

0,00179 |

0,00192 |

0,00204 |

0,00204 |

0,00217 |

0,00230 |

0,00243 |

0,00256 |

0,00268 |

0,00281 |

|

Севе |

о-Кавказский федеральный округ |

|||||||||

|

Ставропольский край |

0,00202 |

0,00335 |

0,00036 |

0,00322 |

0,00316 |

0,00318 |

0,00375 |

0,00289 |

0,00702 |

0,00202 |

|

Республика Ингушетия |

0,00156 |

0,00806 |

0,00832 |

0,00884 |

0,0091 |

0,00936 |

0,00962 |

0,00988 |

0,00988 |

0,01014 |

|

Республика Дагестан |

0,00212 |

0,00212 |

0,00263 |

0,00164 |

0,02164 |

0,02214 |

0,00164 |

0,02164 |

0,02115 |

0,02115 |

|

Республика Северная Осетия-Алания |

0,02136 |

0,02492 |

0,02848 |

0,03916 |

0,03916 |

0,04272 |

0,03916 |

0,04628 |

0,04628 |

0,04806 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,00112 |

0,00112 |

0,00153 |

0,00153 |

0,00194 |

0,00123 |

0,00123 |

0,00177 |

0,00277 |

0,00118 |

|

КабардиноБалкарская Республика |

0,00164 |

0,00211 |

0,00254 |

0,00307 |

0,00296 |

0,00307 |

0,00348 |

0,00309 |

0,00331 |

0,00331 |

|

Чеченская республика |

0,0216 |

0,024 |

0,022 |

0,0224 |

0,0224 |

0,0228 |

0,0224 |

0,0228 |

0,0232 |

0,024 |

Расчеты показывают, что регионы Юга России живут в долг у будущих поколений, нуждаются в дополнительных финансовых вливаниях, получают дотации из федерального бюджета; происходит истощение запасов природных ресурсов, большую проблему создают оползневые процессы и истощение почвы, накопленный или прошлый экологический ущерб в виде нарушенных и загрязненных систем приводит к деградированию экосистем, дискомфортному проживанию населения, росту заболеваний, особенно среды молодого поколения, и сокращению продолжительности жизни людей.

природохозяйственная система, реабилитация nature economic system, rehabilitation

Список литературы Социо-экономическая оценка прогнозирования затрат на реабилитацию природохозяйственной системы региона

- Анопченко Т.Ю., Журавель В.Ф., Савон Д.Ю., Чалова А.И. и др. Устойчивое развитие регионов: «Зеленая» экономика и модернизация. -Ростов-на-Дону: Изд-во «Академ Лит», 2012.

- Проданова Н.А. Совершенствование субъектно-объектной структуры отношений и интересов в региональных социо-природо-хозяйственных системах//Научное обозрение, 2012. -№ 1. -С. 198-207.

- Савкин В.И. Экологический менеджмент как мера реализации концепции устойчивого развития//Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2010. -№ 13. -С. 48-50.

- Савон Д.Ю., Гассий В.В. Сценарий устойчивого развития Ростовской области.//Инженерный вестник Дона, 2012. -Т. 22. -№ 4-1(22). -С. 159.

- Савон Д.Ю., Сафронов А.Е. Экологический риск окружающей среды и его влияние на качество жизни и уровень населения Ростовской области.//Экономика природопользования, 2010. -№ 2. -С. 127-135.