Социокультурные ограничения развития гражданского общества в российской провинции

Автор: Дергунова Нина Владимировна, Лукафина Дарья Александровна, Прокопьева Ирина Сергеевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 4 (22), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается оппозиционность, «критический дух» определенной части общества как фактор поступательного развития страны и ее регионов. Приводятся результаты прикладных социологических исследований, целью которых было выявить наличие потребности в поиске альтернативного мнения, вариантов решения тех или иных проблем; реального использования права участия в общественно-политической жизни и права осуществлять общественный контроль действий органов исполнительной власти региона. Показано, что годы реформ сформировали у населения Ульяновской области потребность знать различные точки зрения и сравнивать альтернативные варианты развития области. Однако традиции конформизма и патернализма пока в значительной мере сдерживают личностное критическое участие в политической жизни региона не только рядовых граждан, но и представителей институтов гражданского общества.

Оппозиционность, развитие, формы участия, общественный контроль, общественные советы, институты гражданского общества, развитие гражданского общества

Короткий адрес: https://sciup.org/14114161

IDR: 14114161

Текст научной статьи Социокультурные ограничения развития гражданского общества в российской провинции

Сложность и неоднозначность результатов демократических реформ Российского государства и общества в 90-х годах ХХ века с особенной остротой поставили вопрос об изучении социальных основ трансформационных процессов.

По мнению Сэмюэла Грина, дискуссии о России чаще всего стороной обходят проблемы российского общества. Трудности постсоветского развития и провал «демократизации» в России побудили многих, как он считает, изъять общество из целостной картины переходных процессов в стране. Мода на политику и политическую экономию приводит к тому, что общество становится зависимой переменной.

Однако общество тоже может влиять на политику. Выборы в России имеют один важ- нейший результат (на федеральном уровне). Большинство населения «голосует» за сохранение существующей системы, даже если она не слишком хорошо функционирует.

В чем же причины «неподвижности» российского общества? Ответ на этот вопрос могут дать систематические исследования ценностных ориентаций и традиций политического поведения российского общества, а также более заметные в политической жизни страны институты гражданского общества, по которым можно попытаться косвенно представить, какие ограничения развития гражданского общества существуют и можно ли их нивелировать. Однако Россия является самой большой страной мира, и степень развития ее различных территорий чрезвычайно неоднородна. Это выводит на первый план про-

№ 4(22)

блему сравнения уровня развития гражданского общества в разных регионах страны.

В настоящее время среди исследователей нет согласия по единому определению понятия «гражданское общество», хотя и описания, и исследования этого феномена ведутся еще со времен Древней Греции. Для кого-то оно тождественно самой социальной среде и является синонимом понятий «открытое общество», «информационное общество» [4]; по мнению других — главным отличительным признаком гражданского общества является набор этических норм и правил межличностного и социального поведения [2]; третьи понимают гражданское общество как уровень взаимного доверия между гражданами, что относится к феномену гражданской политической культуры [5]; четвертые жестко связывают наличие гражданского общества с уровнем материального благосостояния общества и наличием среднего класса [3]; пятые считают его неким «условным теоретическим конструктом, идеальным типом общества» [6]; наконец, ряд авторов понимает гражданское общество просто как «систему негосударственных организаций» [7]. Все перечисленные свойства и признаки гражданского общества достаточно важны.

Международной организацией CIVICUS — Международный альянс за гражданское участие [8] — была предложена интегративная модель изучения и описания гражданского общества, разработана методика, с помощью которой можно оценить и сравнить уровни развитости гражданского общества в разных странах [8]. Это единая модель исследования — интегративная модель описания гражданского общества, в которой одинаково важны и структурный, и культурно-исторический, и ценностно-этический, и правовой, и технологический аспекты.

Согласно этой методике гражданское общество описывается четырьмя наиболее значимыми компонентами, в которых оно проявляется:

-

1. Средой , в которой существует и развивается гражданское общество;

-

2. Структурой самих гражданских организаций и типами связи между ними;

-

3. Ценностями , которые свойственны гражданской активности в данном обществе;

-

4. Воздействием , которое активность гражданских союзов оказывает на изменение социально-политической среды.

Для измерения каждого из параметров гражданского общества разработана особая шкала (табл. 1).

Таблица 1

Шкала измерения параметров гражданского общества

|

Баллы |

Среда |

Структура |

Ценности |

Воздействие |

|

0 |

Парализующая |

Очень слабая |

Очень низкие |

Очень низкое |

|

1 |

Препятствующая |

Слабая |

Ограниченные |

Ограниченное |

|

2 |

В чем-то благоприятная |

Довольно сильная |

Умеренные |

Умеренное |

|

3 |

Благоприятная |

Сильная |

Высокие |

Высокое |

Группа ученых ВШЭ адаптировала данную методику к российским условиям и провела исследования в г. Видное (Московская область) и г. Петергофе (Ленинградская область) (2004— 2005 гг.). Кафедра социологии и политологии Ульяновского государственного университета (УлГУ) по данной методике провела исследования уровня развития гражданского общества в г. Ульяновске в 2013 году.

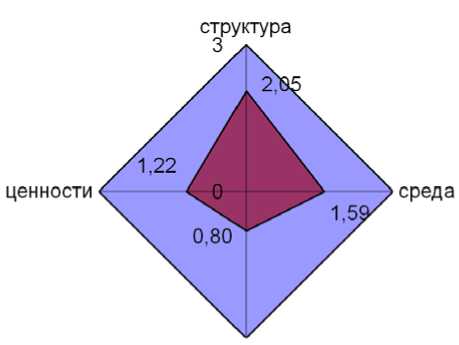

Сравнительный анализ развитости гражданского общества в г. Видное (Московская область), в г. Петергофе (Ленинградская область) и в г. Ульяновске (Ульяновская область) показал, что существенных различий между этими тремя весьма различными территориальными образованиями в уровне развития гражданского общества практически нет (табл. 2).

Таблица 2 Сравнительный анализ развитости гражданского общества в г. Видное, в г. Петергофе и в г. Ульяновске

|

Территориальные единицы |

Струк тура |

Ценности |

Среда |

Воздействие |

Индекс развития, % |

|

Видное (Московская область) |

0,82 |

1,7 |

1,64 |

0,92 |

40 |

|

Петергоф (Ленинградская область) |

2,05 |

1,22 |

1,59 |

0,8 |

47 |

|

Ульяновск (Ульяновская область) |

0,93 |

1,99 |

1,83 |

0,88 |

44 |

Города Видное и Петергоф находятся в непосредственной близости от двух российских мегаполисов: Москвы и Петербурга. Города схожи по численности населения (58 и 65 тысяч человек соответственно). Однако, несмотря на географическое и демографическое сходство, города имеют функциональные особенности.

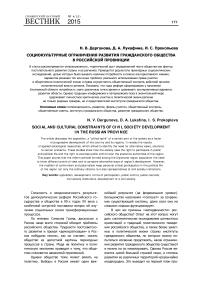

В г. Видное был опрошен 251 респондент, из них 45 % составляют мужчины и 55 % — женщины. Результаты приведены в соответствии с описанной методикой по четырехбалльной шкале и представлены на диаграммах 1—3.

Диаграмма 1

Графическое отображение развитости гражданского общества г. Видное

влияние

Индекс развитости гражданского общества г. Видное — 40 %. Наиболее развита подсистема «ценности». Это можно объяснить доверительным отношением к общественным организациям. Большинство населения поддерживают членов общественных организаций и доверяют им решение проблем в социальной сфере. Показатель «среды» незначительно уступает «ценностям» (1,64 и 1,7 соответственно). В данном случае можно говорить о достаточном соблюдении прав и свобод граждан.

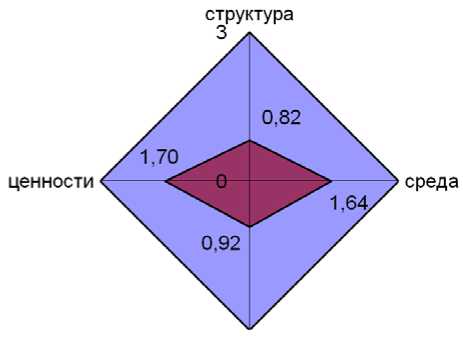

Индекс развитости гражданского общества г. Петергоф — 47 %. В Петергофе значительно выделяется подсистема «структура». Прежде всего это может свидетельствовать о том, что в Петергофе количество общественных организаций значительно больше (официально зарегистрированных — 109), что отражает более высокий уровень гражданской активности населения. Активность участия граждан в общественно-политической жизни направлена на сохранение города как культурного центра национального масштаба. На втором месте стоит подсистема «среда», развитие которой в определенной мере задана развитостью сферы услуг. Но недостатком этого развития является направленность предприятий обслуживания на приезжающих в город туристов. Поэтому сфера услуг представлена односторонне, и местным жителям не хватает предприятий обслуживания для удовлетворения их ежедневных потребностей.

Диаграмма 2 Графическое отображение развитости гражданского общества г. Петергоф

влияние

В г. Ульяновске было опрошено 288 человек. 58,7 % респондентов составили женщины, 41,3 % — мужчины. В выборке относительно равным образом представлены все возрастные категории. Агрегированный числовой показатель по оси «структура» составил 0,93 . Соответственно, структуру гражданского общества в г. Ульяновске можно охарактеризовать как «слабую». Агрегированный числовой показатель по оси «политическая среда» составил 1,81 , то есть политическая среда, в которой функционирует гражданское общество г. Ульяновска, в чем-то благоприятствует его развитию. Агрегированный числовой показатель по оси «ценности» составляет 1,99 . Это означает, что в ценностном отношении гражданское общество г. Ульяновска довольно сильно развито. Агрегированный показатель по оси «воздействие» составляет 0,88 , следовательно, общественные организации оказывают ограниченное влияние на принятие решений. Индекс гражданского общества в г. Ульяновске — 0,44.

По графикам видно, что подсистема «структура» показывает наибольшее различие между тремя городами. Это можно объяснить тем, что в Петергофе жители сплочены идеей сохранения порядка в городе как культурно-историческом центре России. Граждане более активно, нежели в г. Видное, участвуют в акциях, проводимых общественными организациями. В Ульяновске наиболее значимым показателем яви- лись ценности, говорящие о готовности жителей к проявлению гражданской активности.

Диаграмма 3

Карта гражданского общества г. Ульяновска

—♦—Ряд!

—И-Ряд2

Отмечается слабое развитие структуры, организационная и финансовая слабость институтов ГО, прежде всего НКО, и практическое отсутствие взаимодействия, особенно на партнерских основаниях с органами государственной и муниципальной власти. Взаимодействие общества и власти строится на доминировании государства, на патерналистском отношении власти к институтам гражданского общества.

Цель нашего исследования — выяснить на примере жителей Ульяновска и Ульяновской области, во-первых, наличие сформированной потребности в поиске альтернативного мнения, вариантов решения тех или иных проблем; во-вторых, наличие реального использования права участия в общественно-политической жизни и права осуществлять общественный контроль действий органов исполнительной власти региона. В качестве гипотезы прикладного исследования выдвигалась позиция, что годы реформ сформировали у населения области потребность знать различные точки зрения и сравнивать альтернативные варианты развития области. Однако традиции конформизма и патернализма пока в значительной мере сдерживают личностное критическое участие в политической жизни региона даже с позиции конструктивного взаимодействия с властью. Для реализации поставленной задачи были проведены вторичный анализ имеющихся данных по России и прикладные социологические исследования: анкетный опрос жителей г. Ульяновска и глубинные интервью с членами общественного совета при одном из министерств Правительства Ульяновской области.

В апреле 2015 года среди горожан г. Ульяновска было проведено исследование «Степень использования форм гражданского участия как показатель уровня гражданской культуры» [10]. Опрос показал, что подавляющее большинство населения знакомо с основными формами участия в общественно-политической жизни региона, характерными для патриархальной и подданнической культуры, в силу традиций Российской империи и авторитарного режима СССР. Вместе с тем за постсоветское время произошло освоение некоторых форм активистского участия. Однако в целом политическая культура провинции носит патриархально-подданнический характер; смешанный, гражданский тип культуры по типологии Г. Алмонда и С. Верба пока не сформирован.

В ходе исследования были выделены формы коллективной общественной жизни и был задан вопрос о частоте использования этих форм респондентами. Самой популярной формой коллективной общественной жизни являются выборы и референдумы. В них принимают участие более трети респондентов. 12,3 % отметили участие в общественных организациях, а 8 % респондентов выделили отдельно участие в профсоюзах. Среди остальных форм коллективной общественной жизни были названы: участие в митингах, пикетах, демонстрациях (7,4 %), подписание петиций (7,4 %), участие в сходах, общих собраниях (5,9 %), обращения в органы власти (4,9 %), участие в политических организациях (4,2 %), участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями (4 %), территориальное общественное самоуправление (1,9 %), участие в обсуждении вопросов местного значения (МСУ) (1,6 %).

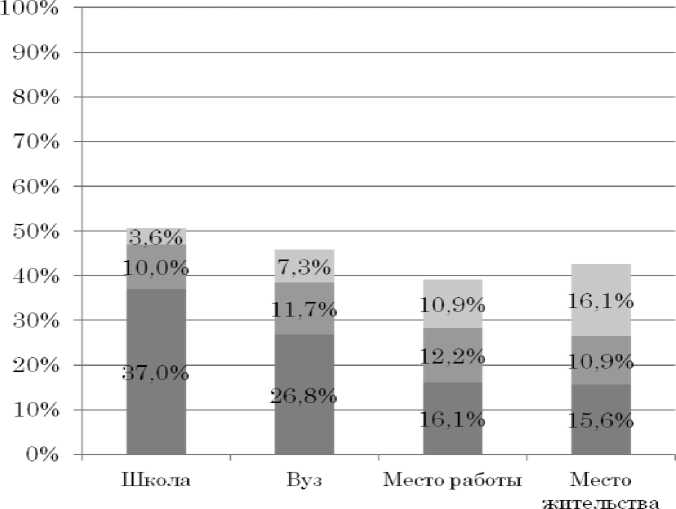

При ответе на вопрос о причинах участия в общественной жизни в школе, в вузе, по месту работы и по месту жительства проявилась определенная тенденция снижения активности участия, но более рациональное отношение к нему. В школе в основном респонденты участвовали в общественной жизни, потому что им было это интересно (37 %). 10 % респондентов сказали, что их принуждали к участию, и еще 10 % своей общественной деятельностью хотели изменить жизнь к лучшему. В вузе 26,8 % отметили, что им было интересно участвовать в общественной жизни, 11,7 % отметили, что хотели изменить жизнь к лучшему. Участие в общественной жизни по месту работы осталось интересно лишь 16 % респондентам, а 12 % опрошенных также хотели изменить жизнь к лучшему.

Относительно участия по месту жительства картина меняется. Здесь самый большой процент респондентов, а именно 16 %, участвовал в общественной жизни, чтобы решить проблему, которая их волнует. В итоге можно проследить нисходящую динамику интереса к личному участию в общественной жизни. Если в школе и в вузе было интересно попробовать себя в такой деятельности, то с течением времени активность проявляется только при возникновении специального интереса, когда участие в таких мероприятиях нужно для решения какой-либо проблемы (рис. 1).

хотел решить проблему, которая меня волнует

-

■ хотел изменить

жизнь к л\ чшему

-

■ мне это

интересно

Рис. 1. Динамика интереса к личному участию в общественной жизни: школа — вуз — работа — место жительства

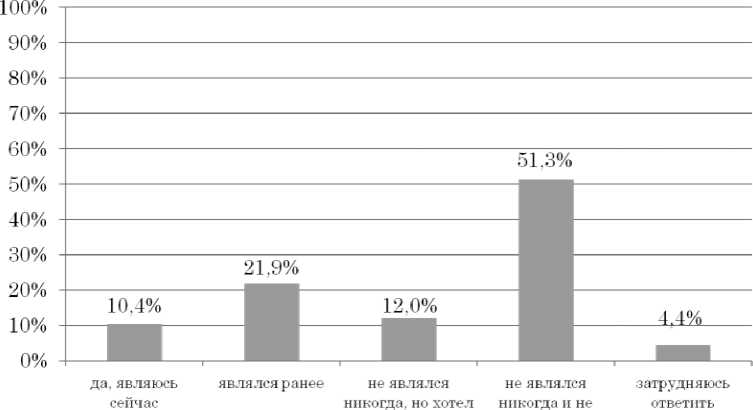

Также важным показателем является членство и участие в акциях общественных организаций. На вопрос «Являетесь ли Вы членом общественной организации?» были получены следующие результаты. Половина респондентов (51,3 %) никогда не являлись и не хотели бы быть членами общественных организаций. 21,9 % опрошенных являлись ранее участниками таких организаций. Респонденты, которые не являлись членами общественной организации, но хотели бы ими стать, составляют 12 %. И всего 10,4 % опрошенных состоят сейчас в общественных организациях. Хотя процент тех, кто состоит в общественных организациях, и тех, кто хотел бы, не так велик, но потенциал к развитию форм гражданского участия все-таки есть (рис. 2).

Вопрос о роли общественных организаций в отношении себя и в отношении власти показал следующие результаты. При ответе на вопрос «В чем для Вас проявляется роль общественных организаций?» основная часть респондентов отметила, что они реально помогают людям (18,4 %). Но также велик и процент тех, кто считает, что общественные организации не играют никакой роли (16 %). Респонденты также отметили, что общественные организации помогают самореализоваться (15,5 %), добиться общественного признания (11 %), дают возможность общаться с единомышленниками (10,5 %), помогают в профессиональном росте (9,3%). Также общественные организации дают возможность отвлечься от работы (7,1 %) и помогают улучшить свое материальное положение (5,7 %).

В целом можно сказать о позитивной роли общественных организаций для респондентов, но, правда, в более личностном плане. С другой стороны, прослеживается и тенденция гармонизации личных и общественно-значимых интересов в деятельности граждан.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Являетесь ли Вы членом общественной организации?»

При ответе на вопрос о роли общественных организаций в отношении власти были получены следующие результаты. 22,4 % опрошенных считают, что власть не прислушивается к мнению общественных организаций. Также большой процент (20 %) и тех, кто считает, что власть слышит их мнение при принятии решений, но не учитывает его. Но 21,9 % респондентов указали, что власть принимает решения на основе мнения общественных организаций. Также 20 % опрошенных считают, что общественные организации критикуют власть и указывают на ошибки в действиях при принятии решений. 6,3 % опрошенных говорят о том, что общественные организации выступают с предложениями к власти; 8 % опрошенных отмечают сотрудничество общественных организаций и власти. Здесь процент тех, кто считает, что принятие решений строится на основе мнения общественных организаций, в два раза меньше, чем тех, кто считает, что власть не принимает во внимание их мнение (табл. 3).

Самыми эффективными действиями в отношении власти третья часть респондентов (33,3 %) считает обращение во властные структуры. Но это говорит о склонности к патернализму, нежели налаживанию партнерских отношений с властью.

Также большой процент тех (28,9 %), кто считает эффективным выдвижение кандидатуры, участие в выборах, руководство общественно-политическим движением, партией. Здесь уже можно сказать о склонности к активистской культуре, но доля таких респондентов невелика. Среди них наибольший процент респондентов в возрасте от 35 до 54 лет (16,3 %). Это можно обосновать тем, что это респонденты с большим опытом, чем младшее поколение, которые видят именно в таких активных действиях способ повлиять на власть. По 9 % опрошенных отметили, что эффективно создание оппозиционной информации в социальных сетях и протестные действия при голосовании. Но это новые формы выражения несогласия, и они являются анонимными, что тоже не характеризует политическую культуру данных респондентов как активистскую. Небольшой процент тех, кто считает эффективными неконвенциональные формы протеста.

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Какова роль общественных и других некоммерческих организаций в отношении власти?»

|

Варианты ответов |

% |

|

Власть не прислушивается |

22,4 |

|

Власть прислушивается, но не учитывает |

20,0 |

|

Власть принимает решения на основе их мнения |

21,9 |

|

Общественные организации критикуют власть |

10,9 |

|

Общественные организации указывают на ошибки |

10,2 |

|

Общественные организации выступают с предложениями |

6,3 |

|

Общественные организации сотрудничают с властью |

8,3 |

В ходе исследования выявлена взаимосвязь между такими переменными, как участие в общественных организациях и проявление интереса к политическим событиям. Коэффициент корреляции Спирмана равен 0,2, что указывает на слабую зависимость. Но все же она есть. И можно говорить о прямой зависимости, то есть участие в общественных организациях обусловливает интерес к политическим событиям.

Важным критерием при исследовании явилось знание форм общественного контроля и организаций, которые его обеспечивают. Большинство респондентов (58,6 %) слышали о том, что существует общественный мониторинг, но также значителен процент тех, кто не слышал — 35,7 %. Знают о существовании общественных экспертиз 50 % опрошенных, и 43 % не слышали о такой форме контроля власти. О том, что есть общественные проверки, знают 56 % и не имеют представления 33,9 %. 51,6 % респондентов также знают о такой форме общественного контроля, как общественное обсуждение законопроектов, и не слышали о ней 39 % опрошенных. Меньше всего жителям известно об общественных слушаниях, где можно высказывать свою, альтернативную точку зрения при обсуждении проблем — 48 %; 40 % респондентов о такой возможности участия не слышали. Но самый большой процент респондентов из представленных форм общественного контроля принимали участие именно в публичных слушаниях — 6,5 %.

Большинство респондентов слышали об организациях, которые осуществляют общественный контроль, — это общественная палата (73,7 %) и общественные советы (64,8 %). Не слышали же о таких организациях 19 и 29 % соответственно. Меньше всего население знает об общественных наблюдательных комиссиях по правам заключенных (43 %). Об общественных инспекциях в целях соблюдения законодательства и об объединениях по общественному контролю в целях его эффективного осуществления известно 45 % опрошенных. Также респонденты отметили, что хотели бы поучаствовать в общественных советах при органах власти (4,4 %).

В итоге можно сделать вывод, что примерно половина населения слышала и о формах контроля, и об организациях, его осуществляющих, но совсем невелик процент тех, кто принимал в них участие или хотел бы этого. Наименее осведомленным является молодое поколение, но оно же обладает наибольшим желанием поучаствовать.

Второе исследование было посвящено изучению деятельности Общественного совета при

Министерстве искусства и культурной политики Правительства Ульяновской области «Роль культурной интеллигенции в формировании общественного мнения» [11]. Общественные советы, функционирующие при органах государственной исполнительной власти и местного самоуправления, являются одной из форм приобщения общественности к принятию государственных решений.

Под общественными советами в данном случае подразумеваются такие образования с участием представителей общественности, которые имеют формализованную внутреннюю структуру, определенные полномочия и с которыми государственные органы консультируются при принятии и выполнении государственных решений. Общественный совет — это коллектив представителей некоммерческих и/или коммерческих организаций, а также широко известных, но не входящих в организации лиц, приглашенных государственным или муниципальным органом или должностным лицом либо делегированных самими организациями для осуществления консультативных и/или экспертно-аналитических функций.

Эффективность обсуждения проблем и проектов зависит во многом от членов Общественного совета, их качеств, а эффективность коммуникации с властью, взаимодействия с населением — от активности членов Общественного совета в качестве признанных экспертов и лидеров общественного мнения.

Общественные советы являются одним из механизмов общественного участия. Главным отличием общественных советов является большая вовлеченность граждан в работу руководящих органов, это могут быть органы местной, законодательной или исполнительной власти. По словам Дмитрия Ливанова, министра образования, Общественный совет должен стать экспертным полем и дискуссионной площадкой для обсуждения конкретных решений, путей и развилок. С его точки зрения, в деятельности общественных советов реализуются три принципа: конкурентность, реальность полномочий граждан и их вовлеченность в сотрудничество с властью. «Первый — конкурентность — важно не допустить монополизации этой площадки какой-либо экспертной группы, не допустить исключительного права выступать одной из площадок в качестве репрезентативного представителя интересов. Второй — реальность полномочий. Полномочия, передаваемые далее, должны быть реальными. Должны быть выстроены общие рамки для этой работы. И тре- тий — личная вовлечённость ключевых сотрудников в эти процессы». Также члены советов обязаны организовывать взаимодействие с НКО, не имеющими своих представителей в составе данного совета, и содействовать привлечению их к его работе.

Сегодня можно заметить, что высшим политическим руководством дан импульс процессу формирования в нашей стране новых экспертных сообществ, причем не только для решения узкоцеховых вопросов отдельных общественных групп или бизнеса, но и с целью обсуждения общегосударственных проблем.

Экспертное сообщество — при правильной организации его деятельности — способно выполнять важнейшие социальные функции — не просто прогнозировать последствия тех или иных решений властей и рекомендовать возможные альтернативы, но также выявлять тенденции в развитии страны в целом, привлекая общественное внимание к наиболее острым проблемам. К тому же экспертные площадки отличаются большей мобильностью и действуют не столь бюрократично по сравнению с академическими институтами или другими официальными аналитическими структурами, что крайне важно для получения оперативной обратной связи. Сегодня общество и власть, как никогда, заинтересованы в независимой профессиональной экспертизе, поскольку деятельность общественных советов и консультативных органов не сводится исключительно к проведению встреч и обсуждений. Активно действующий Общественный совет всегда может предъявить результаты своей работы, имеющие материальное воплощение. Это прежде всего экспертные заключения, рекомендации, стандарты и прочие документы, подлежащие рассмотрению в органе, при котором создан совет, а также решения, которые были приняты соответствующим органом власти (руководителем учреждения, должностным лицом) на основании предложений, рекомендаций, подготовленных советом. В зависимости от полномочий того или иного совещательного органа результатами могут являться принятые локальные акты.

В апреле 2015 года были проведены интервью с рядом членов Общественного совета (14 интервью) при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области. Целью исследования было выяснение того, насколько активны члены совета и переходит ли эта активность в критическую форму оценки действий власти и совместного поиска решений.

Результаты показали, что не все члены общественного совета занимают активную обще- ственную позицию. Так, 21,3 % не видят в Общественном совете смысла и пассивно наблюдают за происходящим. При этом по результатам неформализованного интервью можно сказать, что пассивное отношение может иметь как негативный характер по отношению к Общественному совету, так и положительный.

Негативный: «Поменяли дела на слова… Заговаривание проблем, а практических полезных дел нет», «Если бы было финансирование, то Общественный совет был бы не нужен… На что я могу повлиять? Я только слушатель. Я не выступаю там».

Далее был задан открытый вопрос о том, какие мысли и планы возникли в тот момент, когда подтвердили участие в Общественном совете.

Все полученные ответы разделились на 4 категории:

-

1) планы по привлечению населения в обсуждение решений совета в области культурной сферы (14,2 %);

-

2) желание повлиять на ситуацию в культурной сфере (42,6 %);

-

3) чувство большой ответственности (7,1 %);

-

4) негативное отношение к Общественному совету («Общественный совет неправомочен решать проблемы», «Никаких планов» и т. д.) (14,2 %).

Главным мотивом участия в Общественном совете явилось желание повлиять на ситуацию в культуре в нашем регионе (92,9 %), возможность участвовать в диалоге между властью и населением (60,9 %), представлять интересы определенных целевых групп (46,9 %). Среди других причин были названы высокая значимость этой деятельности (15,4 %) и приглашение представителей органов власти (7,7 %).

По мнению респондентов, в первую очередь деятельность совета интересует работников культуры (71,4 %), творческие коллективы и объединения (35,7 %), жителей Ульяновска (35,7 %), власть (21,4 %).

Большинство членов Общественного совета при Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области имеет за плечами опыт общественной работы, половина которой приходится на деятельность еще в СССР, а половина — в российской действительности. Также высок процент тех, кто участвовал за последний год в общественной жизни, начиная от сбора средств пострадавшим, попавшим в тяжелое положение, и заканчивая участием в митингах и демонстрациях.

Среди членов Общественного совета есть хорошие эксперты, обладающие и качествами интеллигенции, и лидеров общественного мнения, и у многих из них присутствует желание проявить свои профессиональные качества, знания, умения, высказать свое экспертное мнение, защищать интересы коллектива, групп, которые выдвинули их кандидатуру. Благодаря тому, что они ведут активную общественную жизнь, можно назвать их ответственными, также отметить их стремление к публичности.

Однако общественная работа не стимулирует развитие их публичности. В Общественном совете проблемы культуры обсуждаются членами совета не как лидерами общественного мнения, а как «тихими экспертами», поддерживающими решения министерства. Поэтому можно сказать, что потенциал членов Общественного совета не используется в полной мере и не стимулируется: «Мы инициируем, но нас не включают» (М, 63 года), «Это игра. Профанация… На что я могу повлиять?...» (Ж, 63 года).

От установки «сверху», а не от Общественного совета зависит решение вопросов. Общественный совет только подтверждает, а не инициирует. Выносятся на обсуждение вопросы, которые считаются нужными властью. И никакого влияния на властные решения Общественный совет не оказывает. Публичную функцию лидеров члены Общественного совета боятся выполнять самостоятельно, без согласования с властью.

Активная общественная жизнь членов Общественного совета есть в своем коллективе, по месту жительства, проявляется через участие в добровольчестве, однако она не доходит до публичных выступлений именно по проблемам культуры, особенно по особо острым вопросам. А само региональное министерство таких обсуждений не инициирует.

В целом проведенные исследования показали, что социальные основы критического отношения к деятельности органов власти, понимание необходимости наличия в политической системе страны конструктивной оппозиции как механизма сравнения мнений, поиска вариантов развития страны в российском обществе сложились. Около половины респондентов слышали и о формах контроля, и об организациях, его осуществляющих, но совсем невелик процент тех, кто принимал в них участие или хотел бы это сделать. Наименее осведомленным является молодое поколение, но оно же обладает наибольшим желанием поучаствовать. Самыми эффективными действиями в отношении власти третья часть респондентов (33,3 %) считает обращение во властные структуры. Но это говорит о склонности к патернализму, нежели к налаживанию партнерских отношений с властью.

Как мы видим, в политической культуре значительной части населения, в том числе ее общественно активной части, продолжают доминировать традиции патернализма, доминирования государственной позиции, что выступает тормозом для процессов дальнейшей модернизации российского общества и государства.

-

1. Панарин А. С . Философия политики. М., 1996.

-

2. Гельман В. Я . Политическая оппозиция в России: вымирающий вид? // Полис. 2004. № 4.

-

3. Гельман В. Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. М. : МОПФ, 1999.

-

4. Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. Оппозиция (оппозиционная группа): понятие и условия возникновения. Киев : Генеза, 2007.

-

5. Сергеев С. А. Контркультурная политическая оппозиция в современной России // Социальногуманитарные знания. 2005. № 3.

-

6. Сергеев С. А. Политическая оппозиция и оппозиционность: опыт осмысления понятий // Социально-гуманитарные знания. 2004. № 3.

-

7. РИА Новости. URL: http://ria.ru/politics/20090326/ 166106064.html#ixzz3LX61zvOX (дата обращения: 21.11.14).

-

8. Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/31-07-2008/politicheskaya-oppozitsiya-v-rossii (дата обращения: 09.11.14).

-

9. Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiyane-o-politicheskoi-oppozitsii (дата обращения: 09.11.14).

-

10. Кафедра философии, социологии и политологии УлГУ, опрос жителей г. Ульяновска, апрель 2015 г. Выборка — 386 респ., репрезентативна по полу и возрасту.

-

11. Кафедра философии, социологии и политологии УлГУ, интервью с 14 членами Общественного совета, апрель 2015 г.

Список литературы Социокультурные ограничения развития гражданского общества в российской провинции

- Панарин А. С Философия политики. М., 1996.

- Гельман В. Я Политическая оппозиция в России: вымирающий вид?//Полис. 2004. № 4.

- Гельман В. Я. Трансформация в России: политический режим и демократическая оппозиция. М.: МОПФ, 1999.

- Цыганков А. П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. Оппозиция (оппозиционная группа): понятие и условия возникновения. Киев: Генеза, 2007.

- Сергеев С. А. Контркультурная политическая оппозиция в современной России//Социально-гуманитарные знания. 2005. № 3.

- Сергеев С. А. Политическая оппозиция и оппозиционность: опыт осмысления понятий//Социально-гуманитарные знания. 2004. № 3.

- РИА Новости. URL: http://ria.ru/politics/20090326/166106064.html#ixzz3LX61zvOX (дата обращения: 21.11.14).

- Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/31-07-2008/politicheskaya-oppozitsiya-v-rossii (дата обращения: 09.11.14).

- Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiyane-o-politicheskoi-oppozitsii (дата обращения: 09.11.14).

- Кафедра философии, социологии и политологии УлГУ, опрос жителей г. Ульяновска, апрель 2015 г. Выборка -386 респ., репрезентативна по полу и возрасту.

- Кафедра философии, социологии и политологии УлГУ, интервью с 14 членами Общественного совета, апрель 2015 г.