Социокультурные основания институционального доверия

Автор: Ромашкина Гульнара Фатыховна, Давыденко Владимир Александрович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье изучается, в какой степени доверие к институтам власти в регионах России сопряжено с показателями социальной защищенности и иными социальными индикаторами. На основании данных 8 лет наблюдений (4 волны, 2006-2013 гг.) в Тюменской обл. (включая ХМАО, ЯНАО) показано, что абсолютный уровень доверия к институтам власти в Тюменском регионе относительно невысок и в целом практически не изменяется. Одновременно происходит снижение уровня протестного потенциала. Показано, что «вертикальное доверие» прямо связано с составляющими социального самочувствия. Статистически устойчива и значима связь доверия к суду, правительству, полиции, муниципальным органам власти с уровнем защищенности, компонентами стратегического оптимизма, материально-имущественным положением. Не подтверждена связь компонентов вертикального доверия с параметрами тактического оптимизма, допустимости обмана, социально-демографическими параметрами респондентов.

Доверие, социокультурный, мониторинг, социальный, структура, обман, институты, отношения, протест, ожидание, активность

Короткий адрес: https://sciup.org/170167283

IDR: 170167283

Текст научной статьи Социокультурные основания институционального доверия

П роблема доверия и доверительных отношений – одна из важнейших в мировой и отечественной социологии и экономике. Одна из главных причин такого явления – многообразие форм доверия и доверительных отношений в жизни современного общества. Человеческая потребность в сотрудничестве, в устойчивости взаимных связей описывалась в различных понятиях (формы обобществления, социальный обмен и другие), причем всегда причислялась к фундаментальным условиям социального порядка, в котором доверию как одному из его элементов отводилось ключевое место.

В трудах М. Вебера обосновывается подход к анализу доверительных отношений (в современном понимании) на основе гипотезы рациональности [Вебер 1990]. Идеи конструирования социального порядка, социальных институтов и организаций на основе разнообразных форм «доверия – недоверия» были рассмотрены работах Т. Парсонса [Парсонс 2002]. Различные формулировки «доверия – недоверия» в социальных отношениях получили отражение у Дж. Дрисколла и К. Скотта, которые выделили обобщенное (Дж. Дрисколл) и ситуационно-специфическое (К. Скотт) доверие. Начиная с 1980-х гг. в мире появилась целая серия авторитетных исследований, специально посвященных вопросам формулировок «доверия – недоверия» в разных контекстах и их различному содержательному преломлению в «социальной оптике» (Э. Гидденс, Дж. Коулмен, Н. Луман, Р. Патнэм, А. Селигмэн, Э. Усланер, П. Штомпка и др.). Этот социологический дискурс был связан с переосмыслением проблематики заботы о социальном «доверии – недоверии» в контексте «травматических» проблем, когда в процессе глобальных общественных перемен люди стали утрачивать чувство своей экзистенциальной безопасности. На фоне общего обеднения социального контекста и усугубления повседневных проблем по поводу архаизации и деградации современного российского общества весьма актуальным становится вопрос о возобновляемых ресурсах доверия как «соединительного социального вещества» (К. Лобе-Мари); пластичности историко-культурных импликаций доверия, позволяющих выявлять в нем новые возможности компенсирования регрессивных процессов современного общества (П. Гросс); прояснении детерминант социального доверия (с учетом динамики уровня доходов и социальных статусов), особенно ввиду усиливающейся тенденции к групповому обо- соблению и трансформации представлений о нормах социальной справедливости (Х. Бьорнсков) [Социальные и гуманитарные… 2010: 3-70].

Доверие, рассматриваемое в контексте социального капитала, – это изучение предрасположенности людей к кооперативному поведению, от которого часто зависит, какие экономические модели могут прижиться в определенном сообществе. Именно об этом писал Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие», где говорил о присущей в разной степени каждой культуре естественной склонности к социальному взаимодействию [Фукуяма 2004]. Например, вместе с Фукуямой со значительной степенью уверенности можно утверждать, что уровень доверия в обществе прямо пропорционален степени его экономического развития (чем лучше экономическое развитие, тем выше системное и межличностное доверие). По результатам своих исследований в 41 стране мира С. Нэка и его коллеги обнаружили наличие корреляции уровня доверия с уровнем подушевого ВВП, уровнем инвестиционной активности и целым рядом других экономических показателей [Knack, Keefer 1997; Zak, Knack 2001]. Но, как верно указали их критики, во взаимосвязи доверия и экономического развития сложно отличить причины от следствий, т.к. корреляционные связи здесь обоюдные.

В не меньшей степени доверие коррелирует с уровнем развития правового государства. Здесь обратные связи настолько сильны, что иногда вообще непросто определить, какие связи в обществе правовые, т.е. подразумевают возможность для государства наказать нарушителя, а какие – основаны исключительно на том или ином типе доверия (системного, общественного, межличностного). В ряде современных трудов указывалось на принципиальные различия между так называемыми традиционными (или, в других терминах, архаическими) обществами и модернизированными (или капиталистическими), особенно в том, что является основой «доверия – недоверия» к институтам власти. Традиционализм включает в себя и веру в сакральную природу власти, что не предполагает проверку ее легитимности, т.е. мы верим власти не потому, что она «плохая» или «хорошая», а потому, что она «дана свыше». На другом полюсе этого подхода можно расположить рациональные основания к доверию: мы доверяем институтам власти и потому, что оправдываются наши ожидания, и потому, что нам «жить хорошо», и потому, что представители власти нас не обманывали, и пр.

В данной статье обсуждаются проблемы системного доверия, «встроенные» в социокультурное и социально-экономическое пространство России; в частности, рассматривается, в какой степени доверие к институтам власти в регионах России сопряжено с показателями социальной защищенности и иными социальными индикаторами. Исходя из того, что социокультурное и социально-экономическое пространство России весьма разнообразно, а на «переломных точках истории» возникают бифуркационные процессы дезинтеграции, было важным понять, каковы уровни «доверия – недоверия» к тем или иным институтам власти в отдельно взятом регионе России; рассмотреть содержание «вертикального доверия» и его корреляцию с составляющими социального самочувствия; выявить связь доверия к суду, правительству, полиции, муниципальным органам власти с такими переменными, как уровень социальной защищенности, компоненты «стратегического» и «тактического» оптимизма в связи с материально-имущественным, статусным положением и социально-демографическими параметрами респондентов.

Эмпирической базой для аналитических выводов данной статьи послужили результаты социокультурного мониторинга, проводимого с 2006 г. каждые 2 года по репрезентативным выборкам в Тюменской обл. (включая ХМАО, ЯНАО). Исследование включено в проект «Социокультурные портреты регионов России» под научным руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой (ЦИСИ ИФ РАН). Основные результаты эмпирических исследований опубликованы в коллективных монографиях, научных статьях [Давыденко, Ромашкина и др. 2009]. Выборки исследования строились в соответствии с территориальной структурой населения отдельно для юга Тюменской обл., Ханты-Мансийского АО (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого АО (ЯНАО) с учетом образовательной, половозрастной и территориальной структуры генеральной совокупности [Социокультурная эволюция…2013: 283-285] (см. табл. 1).

Таблица 1

Объемы выборок 2006, 2009, 2011, 2013 гг. в Тюменской обл.

|

Регион |

2006 г. |

2009 г. |

2011 г. |

2013 г. |

||||

|

N |

% |

N |

% |

N |

% |

N |

% |

|

|

Юг ТО |

1 715 |

43 |

1 560 |

39 |

2 335 |

42 |

1 271 |

42 |

|

ХМАО |

1 285 |

32 |

1 800 |

45 |

2 264 |

41 |

1 301 |

44 |

|

ЯНАО |

1 000 |

25 |

640 |

16 |

968 |

17 |

482 |

16 |

|

Всего |

4 000 |

100 |

4 000 |

100 |

5 567 |

100 |

3 054 |

100 |

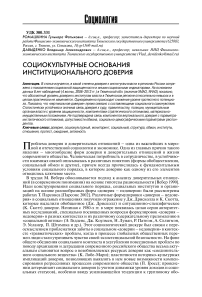

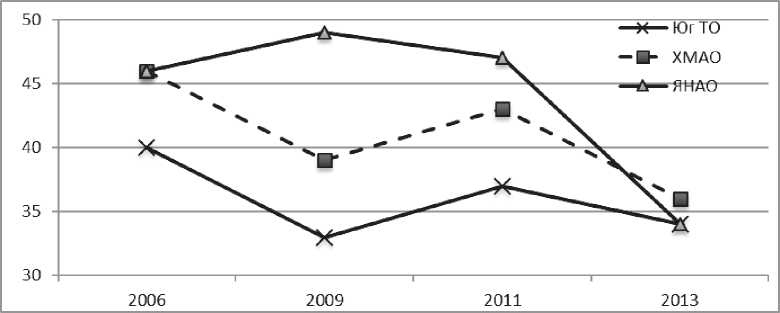

Феномен доверия в России, как известно, изучается в основном в его вертикальном измерении – как доверие к властным институтам. Последнее предполагает делегирование полномочий, одобрение курса, лояльность, надежду на достижение позитивных изменений, готовность дождаться этих изменений. В течение всех лет обследований население Тюменской обл., одного из самых экономически благополучных регионов России, выказывает достаточно критичное отношение к органам власти. Нет ни одного института, доверие к которому превысило бы значение 50%, уровень конкретных составляющих вертикального доверия колеблется, но уровень доверия к власти как средняя арифметическая величина практически не меняется, не превышая 30% (см. рис. 1) [Социокультурная эволюция…2013: 251-254].

Структура «доверия – недоверия» к институтам власти в динамике за 2006–2013 гг. для Тюменской обл. имеет стабильную конфигурацию. По отношению к таким институтам власти, как правительство региона, профсоюзы, муниципальные, местные органы власти население разделилось практически поровну – «не доверяют» этим институтам примерно столько же людей, сколько и «доверяют». Однозначно люди не доверяют политическим партиям, законодательной власти, СМИ. Вместе с тем за последние годы появился небольшой положительный всплеск: несколько повысилось доверие к СМИ, полиции и прокуратуре.

Если исходить из гипотезы о том, что доверие в целом – это значимый фактор поддержки осуществляемых реформ, а недоверие и безверие – важные маркеры имеющихся проблем и социального напряжения, то по критерию «доверие – недоверие»

Рисунок 1. Уровень доверия населения Тюменской обл. институтам власти в % от выборки в субрегионах, 2013 г. Ответы: «Полностью доверяю» и «Пожалуй, доверяю»

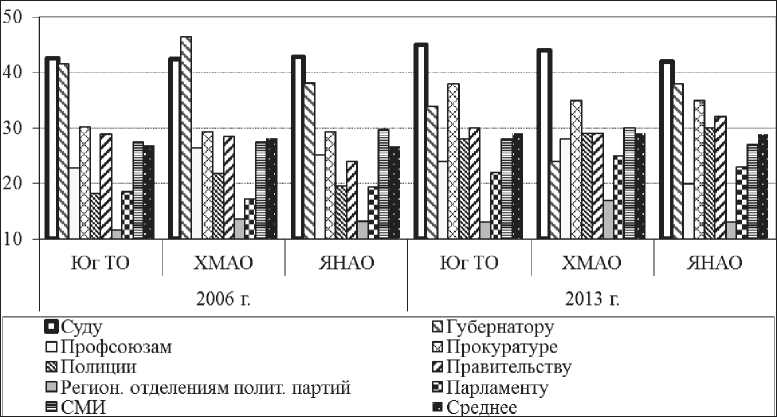

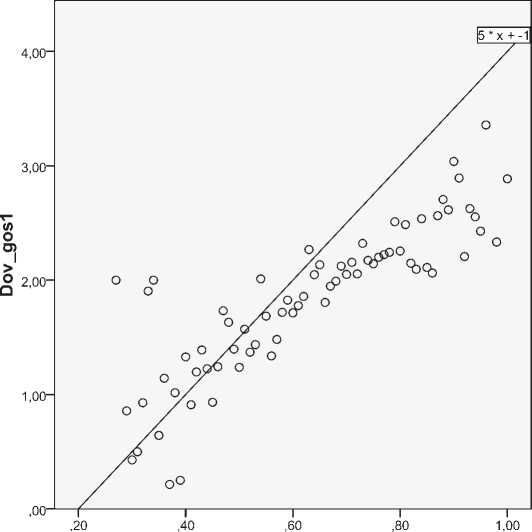

Горизонтальная ось – материально-имущественные слои (минимум – самые бедные; максимум – самые богатые).

Вертикальная ось – сумма процентов ответов: «доверяю» и «пожалуй, доверяю»)

Рисунок 2. Уровень доверия к институтам власти по социальным слоям, 2013 г.

можно выявить динамическую картину изменения «экзистенциального состояния общества» населения Тюменской обл. Динамика уровня недоверия неблагоприятна для политических партий, СМИ, законодательных собраний, местных органов власти. Более высокий уровень «вертикального доверия» в целом выказывают сельские жители, пожилые и малообразованные люди. Они, согласно их ответам, больше доверяют правоохранительным органам, губернатору, СМИ. Жители областного центра демонстрируют наименьший уровень доверия по отношению ко всем рассматриваемым институтам. Нельзя сказать, что возраст и образование оказывают однозначное влияние на уровень доверия к различным социальным субъектам, выделяются только крайние группы. Низкий уровень доверия снижает экономическую и социальную активность населения, одновременно повышая протестную активность. Так, в Тюменской обл. отмечается очень низкий уровень политической и гражданской активности населения. В 2013 г. только 16% опрошенных участвовали в каких-либо общественных организациях, основная масса отметила свое членство в профсоюзе, где их деятельность в организации, как правило, номинальная. Чем выше самооценка по шкале материального положения, тем большее доверие выказывают респонденты почти всем социальным институтам (см. рис. 2). Исключение составляют лишь СМИ, уровень доверия к ним одинаков во всех социальных слоях.

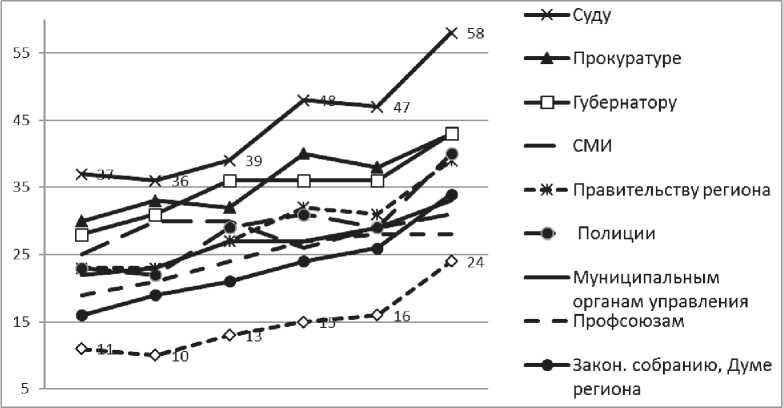

Уровень ожидания протестных выступлений в Тюменской обл. достаточно высок: больше половины жителей региона считают, что в их населенном пункте вполне возможны массовые выступления населения. Наиболее вероятны, по мнению населения, выступления в защиту своих прав. Половина (50%) респондентов считают, что есть потенциал массовых выступлений против падения уровня жизни («Очень даже возможны»; «Возможны при определенных условиях»). Население Тюменского региона менее склонно предполагать вероятность массовых выступлений с политическими требованиями. Но назвать эту оценку низкой тоже нельзя – около 45% респондентов полагают, что такие акции возможны в их населенном пункте (см. рис. 3). Уровень ожидания протестных настроений – это в какой-то степени косвенная оценка экономической, социально-политической обстановки в своем населенном пункте, регионе, обществе. Это и личностное

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, насколько возможны сейчас в Вашем городе, населенном пункте массовые выступления населения?», % (2013 г.)

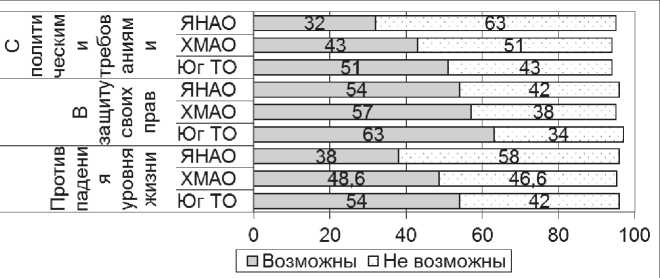

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, за права и свободы человека)?» Сумма процентов ответов «готов» и «пожалуй, готов».

ощущение напряжения в социальном пространстве, ощущение «нормальности» условий жизни, справедливости/несправедливости распределения доходов и уровня реализации законов, уверенность или неуверенность в возможности отстоять свои права, оценка способности институтов власти выполнять свои функции с пользой для общества.

Когда задается вопрос о собственной готовности принять участие в массовых акциях протеста, то в качестве мотивов выбора ответа выступают уже иные обстоятельства, как правило, связанные с собственной жизнью индивида. Поэтому декларируемая личная готовность к участию в этих акциях всегда ниже. Готовность в той или иной степени участвовать в акциях протеста в 2013 г. выразили в целом по области 35% респондентов. Важно отметить, что уровень протестной готовности снижается в динамике (см. рис. 4).

Протестные ожидания более сильны в крупных и средних городах, что может быть следствием более выраженной в таких городах поляризации доходов населения, резкого различия в стандартах потребления и уровне жизни. Однако высокий уровень протестных ожиданий не подкрепляется таким же высоким уровнем личной протестной готовности. Жители разных типов населенных пунктов

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ - сводный индекс

Рисунок 5. Средние оценки уровня доверия к институтам власти (переменная Dov_gost 1) в зависимости от уровня социального самочувствия в 2013 г., Тюменская обл.

декларируют почти одинаковый уровень готовности принять личное участие в акциях протеста.

Быстро растут ожидания протестной активности в молодежной среде (от 18 до 35 лет) единственного крупного города в Тюменском регионе – Тюмени. Остальные города, поселения и социальные слои такими настроениями охвачены в значительно меньшей степени. При этом самооценка своего социального статуса тесно связана с удовлетворенностью своей жизнью в целом и в итоге – с социальным самочувствием, которое в свою очередь прямо влияет на обобщенные показатели доверия. Уровень социального самочувствия (0 – минимальное значение, 1 – максимальное значение, вычисленное как среднее по степени защищенности, оценкам стратегического и тактического оптимизма и общим оценкам своей жизни) прямо коррелирует с институциональным доверием (см. рис. 5, табл. 2).

Анализ корреляций (табл. 2) демонстрирует, что уровень доверия прямо связан со всеми составляющими социального самочувствия. Однако наиболее тесно связаны доверие к суду, правительству, полиции, муниципальным органам власти с коэффициентом социальной защищенности, тогда как компоненты оптимизма связаны с уровнем доверия значительно менее тесно. Обращает на себя внимание слабый уровень связи между одобрением (неодобрением) обмана и уровнем доверия. Причем если коэффициенты корреляции с оценками возможности обмана со стороны самих респондентов по отношению к представителям власти статистически устойчивы (на уровне ошибки ниже 0,001), но слабы по интенсивности, то оценки возможности обмана по отношению к самим респондентам со стороны представителей власти всех уровней с уровнем доверия не коррелируют.

Таблица 2

Коэффициент корреляции Пирсона между уровнем доверия и составляющими социального самочувствия, готовностью к обману

|

Уровень доверия |

s © s s © s a ее s © s © s e t 5 |

s © s s © a © ca la p © © e e © w |

S © S © s © a 5 |

3 £ 5 |

1 s © S © s |

s © в © © U |

1 © 3 ca £© 53 ее 5S ° 2 5U U |

53 £ =5 Is ее a ^1 a. |

ее ca ©2s S,5 5 © © 3 © ее в |

|

Суду |

0,32 |

0,22 |

0,21 |

0,12 |

0,15 |

0,21 |

0,32 |

–0,12 |

–0,16 |

|

Губернатору |

0,29 |

0,19 |

0,18 |

0,15 |

0,29 |

–0,15 |

–0,20 |

||

|

Профсоюзам |

0,28 |

0,18 |

0,19 |

0,12 |

0,17 |

0,27 |

–0,11 |

–0,14 |

|

|

Прокуратуре |

0,31 |

0,22 |

0,19 |

0,11 |

0,12 |

0,19 |

0,31 |

–0,14 |

–0,16 |

|

Полиции |

0,35 |

0,20 |

0,23 |

0,11 |

0,15 |

0,24 |

0,33 |

–0,13 |

–0,19 |

|

Правительству |

0,35 |

0,22 |

0,22 |

0,11 |

0,14 |

0,22 |

0,34 |

–0,18 |

–0,22 |

|

Региональным отделениям политических партий |

0,29 |

0,20 |

0,19 |

0,15 |

0,21 |

0,24 |

0,33 |

–0,13 |

–0,16 |

|

Законодательному собранию, Думе региона |

0,32 |

0,23 |

0,23 |

0,14 |

0,14 |

0,23 |

0,35 |

–0,16 |

–0,22 |

|

Средствам массовой информации (печать, радио, телевидение |

0,26 |

0,12 |

0,14 |

0,16 |

0,22 |

–0,11 |

–0,11 |

||

|

Муниципальным, местным органам управления |

0,35 |

0,23 |

0,25 |

0,12 |

0,13 |

0,23 |

0,35 |

–0,11 |

–0,14 |

|

Руководителям своего предприятия |

0,31 |

0,24 |

0,25 |

0,14 |

0,12 |

0,25 |

0,36 |

–0,14 |

–0,11 |

|

Предпринимателям |

0,28 |

0,19 |

0,21 |

0,16 |

0,21 |

0,30 |

–0,10 |

Примечание . 1. В таблице указаны только те значения, уровень ошибки которых менее 0,001, а абсолютные значения корреляции выше 0,1.

2. Положительные ответы на вопрос: «Можно обманывать работодателям своих наемных работников?» не коррелируют с уровнем вертикального доверия, поэтому вопрос в таблице не указан.

Анализ эмпирических данных позволяет нам сделать несколько важных выводов, позволяющих лучше понять содержание, структуру и детерминанты «вертикального доверия» в Тюменской обл. (включая ХМАО, ЯНАО) как региона России:

-

1) доверие понимается в первую очередь как «вертикальное доверие», т.е. доверие к ключевым институтам власти;

-

2) содержательно-смысловое наполнение понятия доверия не всегда имеет четко выраженные рациональные основания;

-

3) достаточно высокий уровень недоверия к институтам власти сочетается с относительно высоким уровнем компонентов протестного потенциала. За весьма дли-

тельный период эмпирических обследований (2006–2013 гг.) в Тюменском регионе (включая ХМАО и ЯНАО) практически не изменилась средняя уровня «вертикального доверия», одновременно наблюдается амбивалентный процесс, с одной стороны, роста протестных ожиданий, с другой – снижения протестного потенциала;

-

4) концепт «вертикального доверия» связан также с оценками социальной защищенности индивида, или «экзистенциальным доверием», которое тесно связано с социальным самочувствием, с самооценкой своего социального статуса;

-

5) доказано эмпирически, что сила связи между различными компонентами «вертикального доверия» и уровнем оптимизма снижается при переходе от стратегических, безусловных его оценок к тактическим оценкам изменений и ожидания таких изменений в ближайший год;

-

6) не очевидна либо статистически слабо выражена связь концепта «вертикальное доверие» (недоверие) и «допустимость обмана» между индивидом и представителями власти, что фактически можно оценить как выражение нетраспарентности доверительных вертикальных отношений;

-

7) последний вывод подтверждается выявленным эмпирически еще одним противоречием: отсутствием связи институционального доверия с социальнодемографическими параметрами;

-

8) выявлено, что уровень доверия к СМИ практически постоянен для представителей всех социальных слоев;

-

9) выявлены существенные разбросы «доверия – недоверия» по типам поселения: в городах «недоверия» практически по всем базовым позициям концепта «вертикального доверия» существенно больше, чем в деревнях и поселках городского типа.

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 12-03-00304 a.

Список литературы Социокультурные основания институционального доверия

- Вебер М. 1990. Избранные произведения. М.: Прогресс. 809 с.

- Парсонс Т. 2002. О социальных системах (под ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского). М.: Академический Проект.

- Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 2010. Сер. 11. Социология. Изд-во: ИНИОН РАН. № 2. С. 3-70.

- Фукуяма Ф. 2004. Доверие. М.: АСТ.

- Knack S., Keefer P. 1997. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. -Quarterly Journal of Economics. Vol. 112. No 4. P. 507-521;

- Zak P.J., Knack S. 2001. Trust and Growth. -Economic Journal. Vol. 111. No 470. P. 295-321.

- Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф. и др. 2009. Тюменский регион: Югра, Ямал, юг Тюменской области. -Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. ЦИСИ ИФ РАН (сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой). -М.: Academia. С. 569-648.

- Социокультурная эволюция и динамика социально-экономического развития Тюменского региона: коллективная монография (сост. и общ. ред. Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко). 2013.-Тюмень, Изд-во ТГУ; Тюменская областная Дума. 330 с. Доступ: http://www.duma72.ru/ru/arena/library/?PAGEN_1=2&print=Y. (проверено: 02.11.2014.).