Социологический портрет российского зоозащитного движения

Автор: Полутин Сергей Викторович, Самойлова Елена Андреевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 1 (110) т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Становление добровольческой деятельности играет важную роль в формировании гражданского российского общества. Одним из направлений социально значимой деятельности выступает движение по защите животных. Подобные исследования имеют актуальность и практическую значимость, поскольку развитие зоозащитного движения выступает своего рода социальным маркером морально-нравственного состояния общества. Цель статьи - определить организационные формы зоозащитного движения в России, выявить мотивацию участия граждан в этой деятельности и составить социологический портрет российского зоозащитника. Материалы и методы. В статье представлены результаты двух социологических исследований: опроса зоозащитников (2017 г.) c применением метода неформализованного гайд-интервью и онлайн-опроса участников зоозащитных групп в социальных сетях (2019 г.) с использованием метода «снежного кома». Результаты исследования. Составлен портрет типичного представителя зоозащитного движения России. Выявлены основные достижения и проблемы российского зоозащитного движения, охарактеризован социальный состав зоозащитного движения, мотивация участия зоозащитников в добровольческой деятельности, представлена оценка уровня развития зоозащиты как в России в целом, так и в регионах проживания самих зоозащитников. Обсуждение и заключение. Движение в защиту животных представлено на региональном и федеральном уровнях, степень его развития выступает своеобразным маркером состояния общественной морали и уровня зрелости гражданского общества. Однако эффективность зоозащитной деятельности сдерживается рядом факторов: правовых, организационно-финансовых, информационных. Преодоление данных барьеров зависит от устойчивого диалога власти и гражданского общества, прежде всего на региональном уровне. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов органами власти и добровольческими движениями для реализации гражданских инициатив, их законодательном обеспечении на федеральном и региональном уровнях.

Общественное движение, защитник прав животных, движение за права животных, общество защиты животных, защитники животных, факторы формирования и барьеры развития зоозащитного движения

Короткий адрес: https://sciup.org/147222840

IDR: 147222840 | УДК: 316.35:351.765 | DOI: 10.15507/2413-1407.110.028.202001.184-199

Текст научной статьи Социологический портрет российского зоозащитного движения

Введение. В современном российском обществе наблюдается устойчивый рост количества общественных групп граждан, защищающих свои права, занимающихся благотворительностью, выполняющих иные общественно полезные функции1. Одним из направлений институционализации социальной активности граждан стало движение по защите животных от жестокого обращения, которое сформировалось во многих регионах России.

Среди социальных функций зоозащитного движения, как и всей добровольческой деятельности, важнейшей является утверждение в обществе атмосферы гуманизма и милосердия. Ее реализация в России обусловлена рядом проблем:

‒ моральных: жестокое обращение с животными (таких случаев в последние годы было немало и именно зоозащитники инициировали их общественное обсуждение и привлечение виновных к ответственности2), безответственное отношение к домашним животным. Сам факт наличия бездомных животных3 свидетельствует не только о безответственности их бывших владельцев, но и об отсутствии у большинства населения культуры гуманного обращения с животными;

‒ правовых: жестокое обращение с животными – следствие не только низкого уровня морально-нравственного состояния населения, но и показатель безнаказанности, отсутствия нормативных документов, регулирующих отношения человека с животными. Поэтому зоозащитники являются инициаторами законодательного процесса в сфере обращения с животными;

‒ экономических: помощь животным, оказавшимся на улице (через создание и содержание приютов, лечение животных, поиск потенциальных хозяев для них и др.), требует значительных финансовых средств. В России существует 412 приютов для бездомных животных и 219 пунктов передержки, расположенных в 69 регионах4. Этого количества явно недостаточно;

‒ медицинских: данная группа проблем связана с регулированием численности бездомных животных. В советское время эта проблема решалась путем их отлова и умерщвления. С 2002 по 2007 г. в России действовала программа гуманного регулирования численности животных (отлов – вакцинация – стерилизация – выпуск в прежнее место обитания). Однако она не привела к уменьшению численности бездомных животных. Зоозащитная деятельность направлена также на обеспечение безопасности соотечественников: животные, обитающие на улице, являются переносчиками многих болезней, могут нападать на людей, быть причиной дорожно-транспортных происшествий.

Российское зоозащитное движение, зародившееся в конце 1990-х гг. [1], – относительно новый элемент развивающегося в России гражданского общества, в связи с чем высокая актуальность социологического анализа его деятельности не вызывает сомнений.

Цель данной статьи – выявление особенностей функционирования зоозащитного движения, мотивации участия граждан в этой деятельности и составление социологического портрета типичного российского зоозащитника.

Обзор литературы. В зарубежной социологии зоозащитные движения являются традиционным объектом изучения. Так, общественные движения в защиту животных исследуют Л. Манро [2; 3], К. Траини [4], П. Ирвин [5] и др.

Анализируя зарубежные научные публикации, можно сделать вывод, что в европейской социологической литературе движение в защиту животных рассматривается с разных позиций: как политическое движение протестного характера ‒ в основе кампании по защите животных лежит стратегия изменения ценностей, направленных на преобразования в обществе [4; 6‒8]; как экологическое движение ‒ зоозащитная деятельность как составляющая экологического движения в защиту флоры и фауны [2; 4; 6]; как социальное (общественное) движение ‒ в центре внимания находится проблема жестокого обращения с животными [3‒5; 9]. В качестве основополагающих тем выступает борьба с вивисекцией, эксплуатация животных в сельском хозяйстве, запрет антигуманных видов спорта с использованием животных (петушиные бои, собачьи бои и т. д.) [3].

Л. И. Левкина [10], Е. В. Реутов и соавторы [11], И. В. Троцук, К. Сохадзе [12] в своих исследованиях охарактеризовали участие граждан в общественных движениях и дали оценку факторов проявления социальной активности в современном российском обществе.

В России недавно возникшее зоозащитное движение пока малоизучено, поэтому немногие теоретические исследования на эту тему носят в основном описательный характер. Среди таких публикаций можно назвать статьи М. A. Бoровика и Д. В. Михель [13], М. Горбулевой и соавторов [14],

У^У -Т. Г. Нежиной [15], С. В. Полутина, Е. А. Самойловой [16]. Так, М. А. Боровик, Д. В. Михель сравнивают историю развития движения в защиту животных в России и в Европе. Они приходят к выводу, что российское зоозащитное движение развивается, сохраняя особенности советской модели охраны природы, одновременно ориентируясь на зарубежный опыт [13]. Н. В. Левченко в своей работе приводит типо-логизацию деятельности некоммерческих организаций, инициативных групп защиты животных, а также анализ проблем консолидации усилий зоозащиников в Российской Федерации [1].

Социологические исследования, посвященные российским зоозащитным движениям, проводятся редко. В основном подобные темы изучаются центрами измерения общественного мнения в рамках среза общественного мнения и чаще всего касаются проблем бездомных животных. К таким исследованиям можно отнести опросы «Собаки против кошек: москвичи о проблемах бездомных животных» (ВЦИОМ, 2005 г.5), «Россияне о домашних и бездомных животных» (Левада-центр, 2011 г.6), «Отношение россиян к животным и “притравкам”» (Левада-центр, 2014 г.7), «Отношение россиян к бездомным собакам» (Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), 2013 г.8).

Как видим, в целом в российской социологии зоозащитные движения изучены недостаточно, поэтому существует потребность в социологическом анализе их роли и места в российском обществе, структуры, основных достижений, проблем и т. п.

Материалы и методы. Эмпирическая база исследования включает количественные и качественные методы анализа эмпирических данных. В качестве материалов использованы данные двух проведенных нами социологических исследований. Опрос «Особенности феномена зоозащитников-волонтеров в г. Саранске» проходил в 2017 г. с применением метода неформализованного гайд-интервью; использование данного метода способствовало глубинному пониманию мотивов и мнений респондента по изучаемой теме. Опрошено 13 информантов: 12 женщин и 1 мужчина, разного уровня образования и профессиональной занятости; учитывалось их семейное положение и принадлежность к разным зоозащитным организациям.

Онлайн-опрос «Социологический портрет зоозащитных движений» был осуществлен в 2019 г. с использованием метода «снежного кома», что позволило установить доверительный контакт с респондентами, обеспечило оперативную и высокую скорость сбора данных. В качестве инструментария применялась анкета, размещенная в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Применена целевая, неограниченная, стихийная выборка. Главные критерии нахождения в выборке – участие в зоозащитной деятельности, членство в зоозащитной группе. Отбор участников происходил в несколько этапов: 1) с помощью администраторов групп мы публиковали в сообществе ссылку на анкету; 2) зоозащитники заполняли анкету; 3) по желанию респонденты делали репост анкеты, благодаря чему ее могли заполнить и другие зоозащитники. Так было опрошено 470 респондентов из 19 зоозащитных групп, действующих в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» из 53 регионов России.

Результаты исследования. В процессе исследования нами были выявлены основные характеристики зоозащитного движения в России. Рассмотрим их подробнее.

Портрет типичного зоозащитника . Портрет типичного зоозащитника представляет собой замужнюю женщину (48 %) с детьми (57 %), старше 35 лет (60 %), с высшим образованием – 70 %, достаточно давно (свыше 7 лет) – 40 % и регулярно участвующую в зоозащитном движении – 59 %.

По способу попадания в ряды зоозащитников респондентов можно разделить на две группы: идейные (45 %), у которых желание присоединиться к зоозащитникам сформировалось давно (часто сопереживание животным воспитывалось в семье и являлось нормой) и спонтанные (40 %), которые попали в зоозащиту благодаря какому-то случаю помощи животным или по каким-либо личным обстоятельствам.

В нашем исследовании мы определили среднее количество участников зоозащитных групп – их число не превышает 500 чел.

Отсутствие места для личных встреч отметили 72 % опрошенных. Информанты объясняли отсутствие места для взаимодействия нехваткой финансовых средств на аренду помещения, спецификой деятельности некоторых зоозащитников (занимающихся финансовыми отчетами, временной передержкой животных и т. д.) и, соответственно, дистанционным решением организационных вопросов. Стоит отметить, что благодаря активному использованию коммуникационной стратегии в интернете наряду с традиционными системами массовых коммуникаций зоозащитники обращают внимание горожан на проблему бездомных животных, вовлекая их в процесс ее решения, тем самым увеличивая количество участников движения. Таким образом, существует ориентация на преимущественно онлайн-взаимодействие между зоозащитниками.

-

Руководители и члены зоозащитных групп позиционируют себя как гуманных, позитивных людей и следят, чтобы формы взаимодействия носили культурный характер. Большинство опрашиваемых (75 %) ответили, что в их группе зоозащитников существуют правила, касающиеся требований к людям, которые хотят взять животное (73), организации помощи животным (55), этических норм поведения в группе (50 %).

Наиболее развитыми направлениями зоозащитной деятельности респонденты считают защиту бездомных (48 %) и диких животных (26 %), борьбу со службами отлова бездомных животных (19 %).

Основные виды организации помощи животным . В ходе исследования были определены основные виды организации помощи животным, используемые российскими зоозащитниками: это пожертвование денежных средств, осуществление временной передержки, публикация и распространение пропагандирующих постов в социальных сетях, на сайтах о гуманном обращении с животными, подпись петиций.

Популярность благотворительности в виде пожертвований денежных средств (59 %) можно объяснить тем, что это наиболее простой способ помочь, не требующий больших усилий.

Для объяснения популярности передержки (48 %) как одного из наиболее популярных методов организации помощи животным необходимо уточнить само понятие «передержка». Передержка – предоставление животному места для проживания (в собственной квартире или доме, в пригодном для этих целей месте), кормление и уход за ним, как правило, до устройства животного на постоянное место или в оговоренное место (лечение, стерилизация и т. д.). Популярность данного вида зоо-защитной деятельности может быть объяснена тем, что зоозащитники в большинстве своем достаточно эмпатийные люди, которые не могут пройти мимо животного, нуждающегося в помощи. Часто зоозащитники забирают домой такое животное, оказывают ему помощь, а затем пристраивают его.

Популярность метода публикации постов и распространения пропаганды гуманного обращения с животными (36 %) может быть объяснена тем, что зоозащитные группы часто функционируют и поддерживают связь с активистами-волонтерами при помощи социальных сетей [17]. Кто-то из родственников, друзей, взяв к себе питомца, вызвал интерес к деятельности группы помощи животным, высылая своим друзьям информационные посты группы, привлекая внимание к данной проблеме. Сначала люди смотрят страничку в социальной сети одного друга, потом второго, третьего и т. д., обращают внимание на проблему бездомных животных, тем самым продвигая и повышая популярность волонтерской зоозащитной группы. Посты в социальных сетях являются очень удобным инструментом для зоозащитников, поскольку увеличивают степень доверия участников друг к другу. Пользователи социальных сетей видят, что за публикациями стоят живые люди, и поэтому более склонны принимать в них участие. Тем более, публикация постов и репостов на личных страничках зоозащитников не требует много сил, времени и финансовых затрат. По аналогичным причинам (отсутствие особых усилий) популярны подписи петиций в защиту животных (32 %).

Стоит отметить, что в зависимости от опыта участия в зоозащите распределение ответов на виды зоозащитной деятельности меняются: зоозащитники с опытом участия в движении от 3 лет более склонны осуществлять временную передержку животных (22 %), организовывать и помогать собирать средства на помощь животным (22 %), чем менее опытные зоозащитники.

Основные причины участия в зоозащитной деятельности . В качестве основных причин участия в зоозащитной деятельности респонденты указывали: любовь (жалость) к животным; желание сделать мир лучше, справедливее (альтруистический мотив); желание найти друзей, единомышленников с похожими идеалами (социальный мотив).

Для 85 % респондентов любовь к животным и одновременная жалость к животным, находящимся в кризисной ситуации, стали основным мотивом участия в зоозащитной деятельности. Возможно, это связано с тем, что в контингенте зоозащитников преобладают женщины, которые более чувствительны к окружающему миру. Эмпатия заставляет их действовать импульсивно при оказании помощи другим. Уровень эмпатии, которую мы способны испытывать, зависит от наших представлений о невинности пострадавшего, а так как животные не могут за себя постоять, они становятся невинными жертвами в глазах зоозащитника.

Альтруизм, мотив «хочу сделать мир лучше, справедливее» являются значимым для 52 % опрошенных участников зоозащитной деятельности. Принцип жизненной ориентации личности, основанный на заботе о благе другого человека и других людей, для альтруиста более важен, чем его собственное благо. Такой принцип экстраполируется и на животных. Например, волонтерами в организации, помогающей животным, становятся те, у кого уже есть или были домашние питомцы, и те, кто имеет опыт их содержания и ухода.

Социальный мотив – «найти друзей, единомышленников с похожими идеалами» – свойственен для 9 % респондентов. Для зоозащитника важно чувство собственной значимости, потребность быть полезным или делать что-то нужное и важное, знакомиться с новыми людьми, набираться опыта для дальнейшей деятельности и интересно проводить время.

Стоит отметить, что причины участия в зоозащитной деятельности коррелируют с семейным положением респондентов. Одинокие люди, по сравнению с состоящими в браке (0 %), более склонны участвовать в зоозащите, чтобы занять свободное время (5 %) и повысить свою самооценку (8 %).

Достижения и проблемы функционирования российского зоозащит-ного движения . В рамках нашего исследования одной из главных задач было изучить достижения и проблемы функционирования российского зоозащитного движения. В процессе опроса все зоозащитники указали на равнодушие общества к проблемам защиты животных, а также на трудности по привлечению волонтеров к этой деятельности. Среди проблем, барьеров развития движения 61 % опрошенных указали на нехватку финансовых средств, 51 – на недостаточное обеспечение в региональном и российском законодательстве правовой деятельности зоозащитных организаций, 29 % – на отсутствие диалога с властными структурами. Примечательно, что на недостаточное информационное освещение проблемы защиты животных (недостаточное, некорректное освещение в СМИ) указали только 2 % респондентов.

В качестве основных достижений российских зоозащитных организаций чаще всего упоминаются: принятие закона «Об ответственном обращении с животными» (65 %), привлечение внимания общества к проблемам животных (47), увеличение количества групп в защиту животных в социальных сетях (33), увеличение численности зоозащитников (26), привлечение внимания власти к проблемам зоозащиты (24 %) и др.

Практически все зоозащитники знают о принятии закона «Об ответственном обращении с животными» (92 %), но 56 % респондентов считают, что он не будет исполняться в полной мере, поскольку в большинстве регионов отсутствуют механизмы (финансовые, организационные и др.) его реализации. Для большинства субъектов Российской Федерации данный закон не носит первостепенного значения, и его реализация возможна только в крупных финансово обеспеченных мегаполисах.

Тем не менее принятие закона в защиту животных действительно является достижением, так как кроме ст. 245 УК РФ9, в нашей стране до недавнего времени больше не существовало никаких нормативноправовых актов в защиту животных. Первая попытка ввести закон, защищающий животных, была предпринята в 1999 г., но проект был отклонен10. Только в конце 2018 г. закон был принят11. Этому во мно- гом способствовали многочисленные акты жестокости по отношению к животным (случай с «хабаровскими живодерками» 2016 г.12 и т. д.) и соответствующая реакция общественности на них, а также активные действия зоозащитников (в ноябре 2017 г. группа зоозащитников устраивала голодовку у стен Государственной Думы России)13.

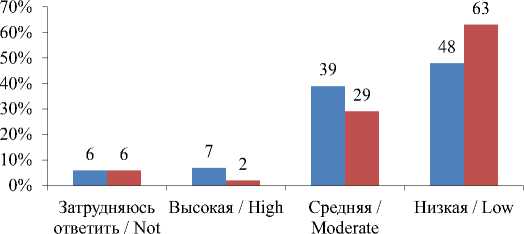

Зоозащитники критически оценивают степень развития зоозащитно-го движения: больше половины из них (63 %) назвали низкой степень развития зоозащиты в России, 43 % считают низкой степень развития зоозащиты в собственном регионе (рисунок).

sure

■ Регионы / Regions ■ Россия / Russia

Р и с у н о к. Распределение ответов на вопросы о том, как респонденты оценивают степень развития зоозащитной деятельности в своем регионе и в России

F i g u r e. Distribution of answers to the questions about how the respondents assess the degree of the development of animal welfare activities in their home region and in Russia

Половина респондентов (52 %), участвующих в зоозащите более 3 лет, склонны говорить о среднем уровне развития зоозащитной деятельности в собственном регионе. Респонденты, участвующие в зоозащите менее 3 лет, наоборот, в своем большинстве (56 %) отмечают низкое развитие зоозащитной деятельности в своем регионе. Таким образом, с увеличением опыта участия повышается оценка уровня развития зоо-защитной организации в регионе.

-

Посредством опроса нами были выявлены три направления, использующие разные подходы к защите животных: вельфаристы (от англ. welfare – благополучие) – выступают за гуманное отношение к животным, улучшение условий их содержания, однако соглашаются, что смерть животных оправдана из-за преимуществ, получаемых людьми (например, они допускают опыты над животными или употребление в пищу животных, если нет других альтернатив); прагматики – считают, что животные имеют определенные моральные и юридические права; пытаются улучшить качество жизни животных; утверждают, что неправильно эксплуатировать животных, причинять животным любую боль и страдания, держать в зоопарках или использовать в большинстве (или любых) учебных или исследовательских целях; фундаменталисты – абсолютная защита прав животных (люди не имеют права «использовать животных для своих собственных удовольствий и целей»); подчеркивают, что жизни животных ценны сами по себе, не только из-за того, что они могут сделать для людей; боль и смерть животных от действий людей неприемлемы.

В зависимости от применяемых выше перечисленных подходов к защите животных происходит выбор различных стратегий привлечения внимания и методов достижения цели защиты животных: активизм, пропаганда, агрессивная тактика и даже радикальная, насильственная, экстремистская тактика (саботаж, поджоги, вандализм и т. д.).

В современной России также отмечается дифференциация зоозащитников. Преобладающее количество зоозащитников в России являются последователями вельфаристского подхода в защите животных, т. е. оберегают самих животных, отстаивают их благополучие. Меньшее количество зоозащитников являются последователями фундаменталисткого направления (защищают права животных).

Обсуждение и заключение. Полученное нами мнение о низком развитии зоозащиты в России коррелирует с данными рейтинга уровня развития зоозащиты 2014 г., разработанного Всемирной организацией World Animal Protection (WAP). Данной организацией составлен индекс защиты животных, в соответствии с которым уровень зоозащиты определялся от букв A до G, где A – самая высокая оценка, а G – самая низкая. Согласно индексу, на ноябрь 2014 г. в рейтинге стран по уровню зоозащиты Россия отнесена к предпоследнему уровню (F) наряду с Нигерией и Алжиром14.

Общим для российского и мирового зоозащитного движения является условное деление по способу попадания в ряды зоозащитников: идейной и спонтанной мотивации [17].

Особенностью системы российской зоозащиты являются ориентация на гуманное отношение (культуру гуманного отношения) к животным и одновременно неверие в исполнение нормативно-правовых документов, касающихся защиты животных. Российская зоозащита сосредоточена в основном на защите бездомных животных, тем более что в России в последнее время наблюдается рост количества приютов15.

Важным стимулом развития российской зоозащитной деятельности являются резонансные события, имеющее характер моральной паники, связанные с жестоким обращением с животным16.

Для большинства субъектов Российской Федерации исполнение нового Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» не носит первостепенного значения из-за проблем материального, организационного характера, а также неразвитой культуры гуманного обращения с животными. По всей видимости, его реализация возможна только в крупных финансово обеспеченных мегаполисах. Необходимо отметить, что в каждом регионе есть собственная специфика развития зоозащиты, поэтому дальнейшие исследования предполагают структурный анализ российского зоозащитного движения в региональном контексте, систематизацию сложившихся институциональных практик в зоозащитной деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов для установления устойчивого взаимодействия между общественными движениями и органами управления с целью формирования и реализации гражданских инициатив на региональном и федеральном уровнях.

Список литературы Социологический портрет российского зоозащитного движения

- Левченко, Н. В. Российские зоозащитники: кто они и как действуют / Н. В. Левченко // Социологические исследования. - 2015. - № 2. - С. 151-155. -URL: http://socis.isras.ru/article/5150 (дата обращения: 22.09.2019).

- Munro, L. The Animal Rights Movement in Theory and Practice: A Review of the Sociological Literature / L. Munro. - DOI 10.1111/j.1751-9020.2011.00440.x // Sociology

- В Москве отметили день защиты животных [Электронный ресурс]. URL: https:// rg.ru/2012/10/04/sobak-site.html; В Совете Федерации подсчитали количество приютов для бездомных животных в России [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/v-sovete-federaci-podschitali-kolichestvo-priyutov-dlya-bezdomnykh-zhivotnykh-v-rossii.html (дата обращения: 22.09.2019).

- Дело хабаровских живодерок [Электронный ресурс]. URL: https://www.dvnovosti. ru/khab/2016/10/25/56960/; В российских городах увеличат число приютов к ЧМ 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://worldcup2018.tass.ru/articles/5011031; «Живой больше не увидите»: Что не так с защитой животных в России [Электронный ресурс]. URL: https:// ria.ru/20190923/1558850218.html (дата обращения: 22.09.2019). Compass. - 2012. - Vol. 6, issue 2. - Pp. 166-181. - URL: https://onlinelibrary.wiley. com/doi/abs/10.1111/j.1751-9020.2011.00440.x (дата обращения: 22.09.2019).

- Munro, L. Strategies, Action Repertoires and DIY Activism in the Animal Rights Movement / L. Munro. - DOI 10.1080/14742830500051994 // Social Movement Studies. - 2005. - Vol. 4, issue 1. - Pp. 75-94. - URL: https://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/14742830500051994 (дата обращения: 22.09.2019).

- Traini, C. The Animal Rights Atruggle: An Essay in Historical Sociology / C. Traini. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2016. - 206 p. - URL: https://www. aup.nl/en/book/9789048527038/the-animal-rights-struggle (дата обращения: 22.09.2019).

- Irwin, P. G. A Strategic Review of International Animal Protection / P. G. Irwin // The State of the Animals II / eds by D. J. Salem, A. N. Rowan. -Washington, DC : Humane Society Press, 2003. - Pp. 1-8. - URL: https://animals-tudiesrepository.org/sota_2003/6/ (дата обращения: 22.09.2019).

- Rodan, D. Doing Animal Welfare Activism Everyday: Questions of Identity / D. Rodan, J. Mummery. - DOI 10.1080/10304312.2016.1141868 // Journal of Media & Cultural Studies. - 2016. - Vol. 30, issue 4. - Pp. 381-396. - URL: https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2016.1141868 (дата обращения: 22.09.2019).

- Herzog Jr., H. A. The Movement is My Life: The Psychology of Animal Rights Activism / H. A. Herzog Jr. - DOI 10.1111/j.1540-4560.1993.tb00911.x // Journal of Social Issues. - 1993. - Vol. 49, no. 1. - Pp. 103-119. - URL: https://spssi.onlinelibrary. wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1993.tb00911.x (дата обращения: 22.09.2019).

- Herzog, H. A. Moral Emotions and Social Activism: The Case of Animal Rights / H. A. Herzog, L. L. Golden. - DOI 10.1111/j.1540-4560.2009.01610.x // Journal of Social Issues. - 2009. - Vol. 65, issue 3. - Pp. 485-498. - URL: https:// www.psychologytoday.com/sites/default/files/attachments/44240/moral-emotions-and-animal-activism.pdf (дата обращения: 22.09.2019).

- Amiot, C. E. Solidarity with Animals: Assessing a Relevant Dimension of Social Identification with Animals / C. E. Amiot, B. Bastian. - DOI 10.1371/journal.pone.0168184 // PLoS ONE. - 2017. - Vol. 12, issue 1. - Pp. 1-26. - URL: https://journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168184 (дата обращения: 22.09.2019).

- Левкина, Л. И. Потенциал влияния «самоорганизующихся снизу» сообществ на становление гражданского общества в РФ / Л. И. Левкина. -DOI 10.14515/momtoring.2017.4.10 // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. - 2016. - № 2 (42) -С. 118-127. - URL: http://www.vestnik-soc.unn.ru/ru/nomera?anum=9769 (дата обращения: 22.09.2019).

- Самоорганизация в локальных сообществах: практики и механизмы / E. В. Реутов, М. Н. Реутова, И. В. Шавырина, А. А. Турьянский. - DOI 10.14515/ monitoring.2017.4.10 // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. - 2017. - № 4 (140) - C. 145-164. - URL: https://wciom.ru/fileadmin/ file/monitoring/2017/140/2017_140_10_Reutov.pdf (дата обращения: 22.09.2019).

- Троцук, И. В. Социальная активность молодежи: подходы к оценке форм, мотивов и факторов проявления в современном российском обществе / И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе // Вестник РУДН. Серия: Социология. - 2014. - № 4. - С. 58-74. -URL: http://journals.rudn.ru/sociology/article/view/6072 (дата обращения: 22.09.2019).

- Боровик, М. А. Движения по защите животных: история, политика, практика / М. А. Боровик, Д. В. Михель // Журнал исследований социальной политики. - 2010. - Т. 8, № 2. - С. 227-252. - URL: https://jsps.hse.ru/article/ view/3559 (дата обращения: 22.09.2019).

- Горбулёва М. С. Почему российские защитники животных такие и так действуют? / М. С. Горбулёва, И. В. Мелик-Гайказян, М. В. Мелик-Гайказян // Социологические исследования. - 2016. - № 4. - С. 157-158. - URL: http://socis. isras.ru/article/6158 (дата обращения: 22.09.2019).

- Мотивация участия молодежи в волонтерском движении / Т. Г. Нежина, К. А. Петухова, Н. И. Чечеткина, И. С. Миндарова // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2014. - № 3. - С. 49-71. - URL: https://vgmu. hse.ru/2014--3/134407921.html (дата обращения: 22.09.2019).

- Полутин, С. В. Особенности формирования зооволонтерского движения: региональный аспект / С. В. Полутин, Е. А. Самойлова // SocioTime / Социальное время. - 2017. - № 2 (10). - С. 95-103. - URL: https://www.volgatech.net/ sociotime/2017_(%E2%84%962).pdf (дата обращения: 22.09.2019).

- Бареев, М. Ю. Становление зооволонтерского движения: региональный опыт / М. Ю. Бареев, Е. А. Самойлова. - DOI 10.15507/24131407.102.026.201801.141-154 // Регионология. - 2018. - № 1. - С. 141-154. - URL: https://regionsar.ru/ru/node/1663 (дата обращения: 22.09.2019).