Социология управленческой метафоры

Автор: Бездудная А.Г., Растова Ю.И., Кадырова О.В.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики

Статья в выпуске: 1 (145), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье управленческая метафора рассматривается как инструмент профессионального вербального мышления менеджера. Представлены результаты анкетного опроса преподавателей управленческих дисциплин и студентов, свидетельствующие об отсутствии консенсуса относительно целесообразности использования метафоры как формы мышления, способствующей передаче и усвоению знаний. С позиций теории поколений получено подтверждение истинности гипотезы о необходимости учета личностного понимания и ассоциирования при «рождении» и толковании метафор. Сделан вывод о необходимости распространения убедительных и образных управленческих метафор и использовании менеджментом всего арсенала способов «поддержки» формирования у сотрудников необходимого восприятия смысла управленческих метафор.

Менеджмент, концептуальная метафора, когнитивная интеграция, теория поколений

Короткий адрес: https://sciup.org/148328337

IDR: 148328337

Текст научной статьи Социология управленческой метафоры

Метафора – один из основных языковых троп, то есть слов или оборотов речи в переносном или иносказательном значении. Как лингвистическое явление метафоры, вместе с гиперболами, иронией, метонимией, синекдохой, усиливают образность языка и выразительность речи. Как базовый феномен когнитивной науки метафора – это фактор мышления (по мнению Дж. Лакофф и М. Джонсона, основной), концептуализирующий картину мира и определяющий смысл любого понятия [6]. Появилась даже категория «когнитивная (концептуальная) метафора» как способ познания, структурирования и объяснения реальности [14].

Как пример, метафоризация оказалась преобладающим способом терминообразования в области цифровизации [9]. При этом концептуальные метафоры – искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные, облачные и туманные вычисления, сквозные цифровые технологии, цифровая грамотность, цифровая культура, виртуальная лаборатория и т.д. – определяют сегодня теорию и практику цифрового преобразования общества.

Можно утверждать, что использование метафор в менеджменте связано с распространением с начала 1960-х годов ситуационного подхода в исследованиях и в управленческой практике, опирающегося на достижения в ряде смежных областей науки: психологии – вывод о том, что на основе информации извне, опыта, знаний в структурах мозга формируются информационные модели процессов, объектов и явлений; семиотики – вывод, что знаковый язык описания достаточен для построения модели, заменяющей реальные процессы, объекты и явления; информатики – результаты в части создания поисковых и экспертных систем [7].

Посредством метафор характеризуются многие явления и процессы в менеджменте: разные подходы к управлению организацией – организация как «машина», «живой организм», «мозг», «носитель культуры», «политическая система», «психическая тюрьма», «поток и трансформация» [16]; формы производственного потока в организациях – VATI-модели [12]; сотрудники, менеджеры, акционеры, местные сообщества, профессиональные союзы, местные власти, поставщики, партнеры, клиенты – stakeholders (стейкхолдеры) [11]; типология организационных культур – культуры Зевса, Аполлона, Афины, Диониса [13] или клан, бюрократия, адхократия, рынок [4]; стадии жизненного цикла организации – выхаживание, младенчество, детство, юность и т.д. [1]; организационные патологии [8]; типы конкурентных рынков – алые и голубые океаны [5]; система структурирования групповой дискуссии – шесть шляп Эдвардом де Боно [3]. Этот список можно продолжить.

Большую роль в накоплении опыта восприятия и осмысления метафор играют афоризмы. Можно привести такие показательные примеры: «Менеджмент – это клей, который держит всю внутреннюю и внешнюю среду предприятия вместе», «Корабль затонет, если у него много капитанов», «Инновационным развитием предприятия нужно заниматься постоянно – это как ехать на велосипеде: или крутишь педали, или падаешь». Однако существует мнение о «лженаучности» выводов, обличенных в метафоры [17]. И это утверждение определяет первую задачу настоящего исследования: понять, какое число специалистов в области менеджмента разделяет такую точку зрения или склоняется к ней.

Вторая задача исследования связана с тем обстоятельством, что теория метафоры сегодня дополняется теорией концептуальной интеграции, предполагающей учет личностного понимания и ассоциирования при «рождении» и толковании метафор [10; 18]. Рабочая гипотеза заключалась в предположении, что толкование управленческих метафор различается у представителей разных поколений.

Материалы и методы

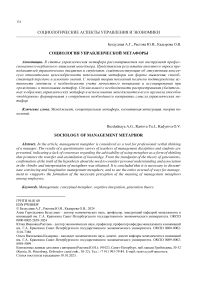

В рамках исследования с использованием возможностей Yandex Forms был проведен анкетный опрос слушателей ряда курсов повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного экономического университета, преподающих управленческие дисциплины, и обучающихся старших курсов бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент». В опросе приняли участие 43 преподавателя и 78 студентов. Все студенты представляли поколение 2001-2016 годов рождения. Распределение участников опроса из категории «преподаватели» по условным поколениям представлено на рис. 1.

Преподавателям – участникам опроса были предложены два вводных вопроса: (1) с каким утверждением они готовы скорее согласиться: имеет ли метафора важнейшее значение в концептуализации картины мира; является ли эффективной формой мышления, способствующей передаче и усвоению знаний, или же девальвирует представление о менеджменте как о науке; (2) используют ли коллеги метафоры в своей педагогической практике? Ко всем участникам опроса была обращена просьба, согласиться с одним из трех толкований конкретной метафоры и ранжировать ряд управленческих метафор, а также способов их «поддержки» по степени полезности в практике менеджмента.

Рис. 1. Распределение участников опроса из категории «преподаватели» по условным поколениям, % от числа опрошенных

z 1944-1962

s 1963-1981

z 1982-2000

Результаты и их обсуждение

В рамках исследования преподавателям, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Используете ли Вы метафоры в своей педагогической практике?» 79,1% опрошенных ответили положительно и выразили уверенность, что метафоры помогают передаче и усвоению знаний и должны активно использоваться в педагогической практике. 20,9% от общего числа участников опроса дали отрицательный ответ. Причем 2/3 этих респондентов отрицают целесообразность использования метафор, соглашаясь с утверждением, что «использование метафор девальвирует представление о менеджменте как о науке». Из представленных ответов можно сделать несколько категоричный вывод, что часть преподавателей не просто пренебрегает метафорами, но и не считает нужным развивать профессиональное вербальное мышление у студентов. Это при том, что именно метафора представляет собой словесную форму, позволяющую передавать информацию, обеспечивая продуктивное и быстрое мысленное оценивание коммуникативной ситуации в определенном дискурсивном контексте (как пример, задача о буддийском монахе).

Чтобы подтвердить гипотезу о влиянии личностного понимания и ассоциирования на толкование метафор, всем участникам опроса было предложено высказать свое мнение относительно толкования конкретной метафоры. В частности, ведущий специалист лаборатории исследований социолингвистики языка и грамотности Университета Говарда В. Перри в ответ на нашу просьбу, размещенную на платформе ResearchGate, поделиться наиболее точными и полезными управленческими метафорами, предложила вариант «spending too much time at the water cooler» (дословно – «проводить слишком много времени у кулера с водой») и дала ее толкование «not being productive» (дословно – быть непродуктивным) [15].

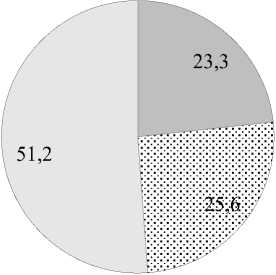

Распределение ответов наших респондентов на вопрос: «С каким толкованием метафоры «проводить слишком много времени у кулера с водой» Вы, скорее всего, согласны?», – представлено на рисунке 2. Уже из ответов, распределение которых представлено на рисунке 2, видно расхождение в толковании предложенной метафоры представителями разных условных поколений. Если личностное понимание старшего поколения (1944-1962 годов рождения) определяется в категориях личной ответственности и результативности, то представители следующих поколения склонны связывать ее с организационной культурой, а молодежь – даже и с риторикой спикеров. Последнее обстоятельство объяснимо с учетом возросшего внимания в современном менеджменте к проблемам коммуникации.

Окончательно убедиться в справедливости гипотезы о различии в отношении к управленческим метафорам у представителей разных поколений позволило распределение ответов на вопрос об упорядочении метафор по степени полезности (действенности) в практике менеджмента. Предлагалось сравнить следующие метафоры: голубые океаны; жизненный цикл; клубный стиль руководства; культуры Зевса, Аполлона, Афины, Диониса; спринт; стейкхолдеры; страйк цена; Poka-Yoke. Если в границах условных поколений респонденты демонстрируют высокий уровень согласованности с подтвержденной достоверностью, то между ними согласованность отсутствует (таблица 1). Различия в оценке степени полезности предложенных респондентам управленческих метафор свидетельствуют, что Z-поколение отдает предпочтение метафорам, связанным с инновациями и прикладными инструментами в функциональных областях менеджмента (голубые океаны, Poka-Yoke, спринт, страйк цена) (таблица 2).

s характеристика риторики спикера, «льющего много воды»

о характеристика организационной культуры, в которой поощряется неформальное общение в рабочее время и даже сплетни

-

□ речь идет о низкой

продуктивности конкретного работника

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «С каким толкованием метафоры «проводить слишком много времени у кулера с водой» Вы, скорее всего, согласны?» по условным поколениям, % от числа опрошенных.

Оценка согласованности ответов на вопрос о степени полезности управленческих метафор в практике менеджмента

Таблица 1

|

Показатели |

Условные поколения респондентов |

В целом по кругу респондентов |

|||

|

1944-1962 |

1963-1981 |

1982-2000 |

2001-2016 |

||

|

Коэффициент конкордации Кендалла |

0,823 |

0,764 |

0,689 |

0,742 |

0,531 |

|

Расчетное значение критерия Пирсона |

20,311 |

17,459 |

19,735 |

16,514 |

11,013 |

Значение коэффициента конкордации Кендалла равно 1 при максимальной согласованности. Достоверность оценки степени согласованности мнений респондентов определяется значимостью коэффициента конкордации, который значим при условии, если расчетное значение χ2 будет больше табличного для данного числа степеней свободы (k = n – 1) и при заданном уровне значимости α (α = 0,05). Табличное значение критерия Пирсона для числа степеней свободы k = 7 и при уровне значимости α = 0,05 равно 14,067.

Таблица 2

Ранжирование управленческих метафор по степени полезности (действенности) в практике менеджмента

|

Метафоры |

Условные поколения респондентов |

В целом по кругу респондентов |

|||

|

1944-1962 |

1963-1981 |

1982-2000 |

2001-2016 |

||

|

Голубые океаны |

6 |

3 |

3 |

1 |

3 |

|

Жизненный цикл |

1 |

1 |

2 |

6 |

1 |

|

Клубный стиль руководства |

2 |

5 |

7 |

8 |

6 |

|

Культуры Зевса, Аполлона, Афины, Диониса |

4 |

4 |

8 |

7 |

7 |

|

Спринт |

3 |

7 |

5 |

4 |

4 |

|

Стейкхолдеры |

3 |

2 |

1 |

2 |

2 |

|

Страйк цена |

7 |

8 |

6 |

5 |

8 |

|

Poka-Yoke |

5 |

6 |

4 |

3 |

5 |

Что касается значимости способов поддержки формирования у сотрудников необходимого восприятия смысла управленческих метафор, то здесь мнения представителей разных поколений можно считать согласованными (таблица 3). Распределение результатов опроса характеризуется значением коэффициента конкордации Кендалла 0,675 и расчетным значением χ2 = 8,1 (табличное значение критерия Пирсона для числа степеней свободы k = 3 и при уровне значимости α = 0,05 равно 7,815). Представленные ответы свидетельствуют о ключевой роли личного примера руководителя в восприятии и использовании метафор в понимании контекста, формировании суждений, приверженность диалогу, демонстрации способности к обучению. Заметим, эти результаты подтверждают выводы авторов, изложенные в статье «Фронетическое лидерство: текущая повестка» [2].

Таблица 3

Оценка значимости способов «поддержки» формирования восприятие смысла управленческих метафор

|

Способы |

Условные поколения респондентов |

В целом по кругу респондентов |

|||

|

1944-1962 |

1963-1981 |

1982-2000 |

2001-2016 |

||

|

Формальное обучение |

1 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Коллективный фронезис |

3 |

3 |

3 |

1 |

3 |

|

Личный пример |

2 |

1 |

1 |

3 |

1 |

|

Использование скевоморфов |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

Заключение

Выстраивая понятийную систему в современном менеджменте, важно добиваться единого толкования (понятности) управленческих метафор. На решение этой задачи должны быть направлены дидактические средства обучения, атрибуты корпоративной культуры, дискуссии в научном сообществе. Распространение убедительных и образных управленческих метафор, в том числе способных создавать новые смыслы, позволит через общий опыт восприятия осмысливать сложные проблемы в менеджменте, справляться с вызовами сегодняшнего мира.

Список литературы Социология управленческой метафоры

- Адизес И. Управление жизненным циклом организации. СПб.: Питер, 2013. 384 с.

- Бездудная А.Г., Растова Ю.И. Фронетическое лидерство: текущая повестка // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2023. № 13. С. 8-13.

- Де Боно Э. Шесть шляп мышления. М.: Попурри, 2006. 208 с.

- Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 2001. 320 с.

- Ким Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов. М.: НIРРО, 2005. 272 с.

- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

- Менеджмент / под ред. А.Г. Бездудной. М.: КНОРУС, 2023. 256 с.

- Пригожин А.И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление. М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. 402 с.

- Рейнгольд Л.А. О системе понятий для концептуального исследования информационных технологий // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2018. № 4 (12). С. 6-17.

- Fauconnier G., Turner М. Metaphor, Metonymy, and binding. / Metaphor and metonymy in comparison and contrast / ed. R. Dirven, R. Pörings. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 477-478.

- Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984. 276 p.

- Goldratt E.M., Cox J. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. Great Barrington, MA: North River Press, 2004. 384 p.

- Handy C. The Gods of Management: The Changing Work of Organizations. Oxford University Press, 1996. 268 p.

- Maccormac E.R. A Cognitive Theory of Metaphor // Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1985. № 45 (4). Р. 418-420.

- Metaphors in the theory of management. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/post/Metaphors_in_the_ theory_of_management (дата обращения 24.08.2023).

- Morgan G. Images of Organization. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006. 520 p.

- Randall K., Isaacson M., Ciro C. Validity and Reliability of the Myers-Briggs Personality Type Indicator: A Systematic Review and Meta-analysis // Journal of Best Practices in Health Professions Diversity. 2017. № 10 (1). P. 1-27.

- Turner M. Fauconnier G. Conceptual Integration and Formal Expression // Journal of Metaphor and Symbolic Activity. 1995. Vol. 10. № 3. P. 183-203.