Социология: продолжение поисков идентичности

Автор: Фетисов Владимир Яковлевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 5, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181638

IDR: 142181638

Текст статьи Социология: продолжение поисков идентичности

Раскрытие специфики социологии предполагает предварительное обращение к некоторым общим вопросам. Игнорирование последних, как представляется, - одна из существенных причин малой результативности проводимых дискуссий. Речь идет прежде всего о том, что выявление особенностей любого явления будет эффективным при условии анализа общих свойств того класса, к которому оно принадлежит.

В этом отношении каждая наука в отличие от обыденного знания характеризуется своими объектом и предметом, методами и средствами исследования, содержанием и структурой как логической системой знаний, местом и ролью среди родственных наук, гносеологическими и социальными функциями. Необходимость учета общей природы научного знания вызывается интенсивно происходящим в последнее время размыванием его критериев, стиранием различий между научным дискурсом и любым нарративом, некорректным использованием понятий, прямым переносом в содержание ряда наук терминов маркетинговых исследований, подменой теории технологией. Всё это вызывает обоснованное беспокойство (1), ибо негативно сказывается на решении многих проблем науки, в том числе и той, которая здесь подлежит рассмотрению.

Конкретное представление о специфике любой социогуманитарной науке может быть получено в результате анализа всех названных выше компонентов как звеньев единой цепи. Причем этот анализ должен осуществляться на одном и том же, весьма высоком уровне обобщения. Нарушение данного условия, как показывают дискуссии, сильно затрудняет выяснение особенностей отдельных наук.

В указанной цепи существуют связи, идущие от объекта и предмета науки к её методам и средствам, от них к содержанию и структуре как системе знаний, далее к месту и роли данной отрасли в более широкой системе, а затем к её функциям, то есть к тому воздействию, которое она оказывает на жизнедеятельность индивидов и общностей. Характеристика любого предыдущего элемента данной цепи позволяет лучше понять каждое последующее звено. Вместе с тем раскрытие каждого последующего оказывает обратное воздействие на предыдущее, высвечивая его более глубоко и полно. Здесь уместно вспомнить слова Гегеля, который подметил эту диалектику. «…Движение вперёд, - писал он, - есть скорее возвращение назад в основание, к первоначальному и истинному… Это последнее, основание, и есть то, из чего происходит первое, выступившее сначала как непосредственное» (2, с.127-128).

В результате первого движения мы совершаем путь от объекта и предмета науки к её функциям, которые реализуются через деятельность людей. Двигаясь же в обратном направлении получаем возможность проследить, каким образом социальная реальность, многократно преломляясь через различные звенья, оказывает воздействие на предметы наук.

Можно сказать, что в одном случае (движение от социальной реальности к предмету науки) речь идет о процессах научного исследования. В другом же (движение от предметной науки к действительности) мы имеем дело с изложением полученного наукой результата – с учебной дисциплиной. Между наукой и учебной дисциплиной нет полного тождества. Одно из различий между ними состоит в том, что наука в своем повседневном существовании сориентирована преимущественно на расчленение реальности и её последующий анализ. Лишь время от времени, на высоком уровне саморефлексии, она занимается синтезом полученных знаний. Напротив, учебная дисциплина не может выполнять свои функции не превращая различные фрагменты знания, добытые наукой, в систему. На этой основе между ними возникает взаимодействие и взаимообогащение как двумя сторонами единого процесса, выполняющего функции познания и теоретического вооружения людей.

Абсолютизация отмеченной выше особенности науки ведет к излишней её дифференциации, неоправданному дроблению на отдельные, не связанные друг с другом фрагменты знаний и, следовательно, к утрате ею своего внутреннего единства и целостности, интегративных свойств и функций. Чрезмерное же преувеличение системности учебной дисциплины оборачивается отрывом её от науки и тем самым от действительности, субъективизмом в определении предмета, схоластикой в трактовке содержания и произволом в интерпретации функций. Поэтому можно понять настороженность некоторых авторов относительно системного представления наук и соответствующих дисциплин, опасающихся, что усилия в данном направлении приведут к «втискиванию» научного знания в прокрустово ложе умозрительных схем. «Ничто не может нанести большего вреда становящейся науке, - пишет в этой связи А.Филиппов, -чем целенаправленное строительство систем» (3, с.33-34).

Особая роль в цепи звеньев, раскрывающих специфику отдельной науки, принадлежит определению её предмета. Существуют две основные трактовки последнего. Согласно первой предмет социальной науки – одна из сфер, сторон аспектов общества как объекта, представляющего собой независимо существующее, целостное и автономное образование. Второй подход сводит предмет науки к теоретической конструкции, модели тех же самых отдельных сфер, сторон и аспектов общества. Причем вторая точка зрения в последнее время получила довольно широкое распространение. «Предмет науки, -отмечается в одном из учебников по социологии, - есть воспроизведение данной реальности на абстрактном уровне путем выявления наиболее значимых с научной и практической точки зрения закономерных связей и отношений этой реальности. Предметом любой науки выступает не просто некое явление или процесс объективного мира, а результат теоретического абстрагирования, позволяющий выделить определенные закономерности развития и функционирования изучаемого объекта, специфические для данной науки и никакой другой» (4, с.79).

Представляется, что оба определения правомерны и более того – в равной степени необходимы. Если мы ограничимся первым, то закроем себе путь к раскрытию сущности и закономерности соответствующих срезов действительности, к их целостному и вместе с

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 тем структурированному представлению. В случае же абсолютизации второго и игнорирования первого возникает серьезная опасность разрыва с реальностью, погружения в мир произвольных абстракций. Как справедливо отмечает В.С. Степин, первой и необходимой характеристикой различия между наукой, с одной стороны, и обыденным познанием, художественным мышлением, - с другой, «является признак объективности и предметности научного познания» (5, с.11). К чему бы ни прикоснулась наука, «все для неё предмет, который живет, функционирует и развивается по объективным законам» (там же).

Социальные науки исследуя реальные сферы, фрагменты и аспекты жизни, затем на основе полученного первичного материла создают соответствующие теоретические модели. Последние номонологичны по своей природе, то есть сориентированы на выявления законов. Раскрывая, таким образом, сущности более глубокого порядка, они оказывают обратное воздействие на процесс непосредственного изучения реальности, в результате чего происходит взаимодействие и взаимообогащение между этими двумя сторонами единого познавательного процесса.

Предмет науки как модель обладает различной степенью отражения реальности, которая определяется уровнем развития общества и его отдельных сторон, зрелостью и востребованностью соответствующей науки, усилиями теоретиков и т.д. В предмете науки, как известно, представлены не все, а лишь наиболее существенные с точки зрения данной отрасли знаний элементы действительности, их свойства и отношения.

Предмет науки по своей внутренней природе дуалистичен: с одной стороны он конкретен, с другой – абстрактен. Конкретность выражается в том, что мы стремимся в нем представить по возможности все элементы интересующего нас среза действительности, их связи и отношения. Абстрактный же характер он носит потому, что все это выражено в предельно обобщенном, «свернутом» виде. Существующее в предмете противоречие между его двумя сторонами находит разрешение в развертывании содержания науки. Как зерно, посаженное в благодатную почву, дает полновесное растение, а затем и колос, так и конкретное определение предмета науки позволяет наиболее полно раскрыть содержание науки как систему знаний. Теоретически обоснованное и выверенное определение предмета науки обладает значительным эвристическим потенциалом, который затем в той или иной степени реализуется в обосновании и раскрытии методов, средств и функций науки, её места и роли среди других отраслей знания. Вместе с тем, как отмечалось, выяснение предмета любой науки предполагает анализ современного состояния всех звеньев той схемы, которая раскрывает специфику науки. «Научное определение предмета любой науки, - отмечает Т.И. Ойзерман, - … становится возможным на сравнительно высокой ступени развития науки, являясь итогом, обобщением пройденного пути и достигнутых результатов» (6, с.177). В то же время оно – исходный пункт изложения соответствующей учебной дисциплины. Следовательно, от того, насколько полно и конкретно он определен во многом зависит не только дальнейшее развитие науки, но и качество изложения учебного материала как системы знаний, понимание её внутренней структуры и функций.

Закономерным продолжением анализа общей природы науки является переход от характеристики её предмета к рассмотрению содержания как логической системы знаний. Системность – один из важнейших атрибутов науки. Между тем на неё в последнее время не обращается должного внимания, что нередко ведет к эклектичному представлению как содержания науки, так и учебных дисциплин.

В общем виде систему можно определить как множество взаимосвязанных друг с другом элементов, представляющее собой определенную целостность, которая обладает интегративными свойствами и функциями. Именно последние придают системе специфичность, проявляющуюся, в свою очередь, и на образующих её элементах.

Степень системности любой науки неодинакова на разных этапах её развития. В период становления она представляет собой, как правило, простую совокупность различных теорий, а затем превращается в открытую, развивающуюся систему в результате исключения одних, не свойственных ей и включения других компонентов, усиления связей между ними, взаимодействия с другими отраслями знаний. С этих позиций следует критически оценить отстаивание некоторыми российскими социологами полипарадигмальности социологии, принципиальной несводимости её различных направлений в определенную систему. На данное обстоятельство справедливо обращают внимание В.И.Добреньков, Г.Е.Зборовский и В.Я.Нечаев. «Для развития социологического образования в России, - пишут они, - стратегическое значение имеют последствия массового некритического отношения, в том числе социологической элиты страны, к распространению однозначно положительного признания роли полипарадигмальности современного социологического знания, игнорирование традиций монизма, интегративных тенденций в социальных науках вообще и в социологии в особенности… Увлеченность преимуществами полипарадигмальности … оказала отечественной социологии и социологическому образованию не самую лучшую услугу» (7, с.94).

Степень системности отдельной науки при всех прочих равных условиях – существенный показатель того, насколько адекватно отражает она действительность. Чем выше её системность, тем всесторонне и глубже способна она раскрыть элементы и связи между ними, присущие соответствующему срезу реальности, выявить тенденции и закономерности функционирования и развития последней. В конечном счете речь идет о мере конкретности получаемого наукой знания, которая в свою очередь определяет эффективность социальных функций науки, её потенциальные возможности воздействия через деятельность людей на мир. Следовательно, мера системности науки и определяемая ею степень конкретности знания превращаются из гносеологической в социальную характеристику. Чем конкретнее знания, тем эффективнее будут действия взявших его на вооружение субъектов деятельности. И, наоборот, там, где люди руководствуются односторонним, абстрактным знанием, результат их деятельности существенно расходится с целями, о чем, в частности, свидетельствует процесс реформирования российского общества. Следовательно, конкретное знание, являясь целью и результатом усилий теоретиков, в практической деятельности превращается в её средство и как таковое включается в уже новые связи и отношения. Чем более оно совершенно в первом плане, тем эффективнее во втором. Поэтому игнорирование системности науки не может не сказываться негативно как на её собственном развитии, так и её воздействии на практику.

Таким образом, представление о науке как системе знаний, её структуре и функциях, логике изложения соответствующей учебной дисциплины во многом определяется тем, насколько полно и четко обозначен её предмет. Но последний носит исторический характер. Поэтому возникает вопрос о причинах и способах его изменения. Можно предположить, что основной путь трансформации предмета как модели определенного среза реальности пролегает через практическую деятельность людей, совершающуюся, в конечном счете, под воздействием их потребностей, интересов и ценностей. В связи с этим в ходе функционирования и развития общества постоянно возникают новые проблемы, решение которых предъявляет соответствующие требования к социальному знанию. Последние, преломляясь через функции различных наук, ведут к изменению и обогащению их содержания. Так, например, реформирование российского общества вызвало массовый рост различных форм девиаций и конфликтов, минимизация и цивилизованное разрешение которых невозможно без обращения к наукам. Поэтому не случайно многие из них вынуждены рассматривать данные проблемы и включать их в свое содержание. На определенном этапе появление новых проблем ведет к существенным изменениям всего содержания и структуры науки как системы. В результате возникает противоречие между прежним определением предмета науки и реально складывающемся, современным её содержанием. Именно данным

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 обстоятельством прежде всего можно объяснить эклектичность, непоследовательность изложения ряда социогуманитарных дисциплин в высшей школе.

Наука развивается более динамично по сравнению с учебной дисциплиной. Выход, следовательно, состоит в конструировании на основе новых данных, иного представления о предмете науки и, следовательно, о её содержании как системе, функциях, месте и роли среди других наук. Речь идет о смене парадигмы на основе анализа и обобщения тех воздействий, которые, в конечном счете, идут от социальной реальности. Если воспользоваться синергетическим подходом, то можно сказать, что процесс развития науки и соответствующей учебной дисциплины представляет собой смену друг другом порядка (системности) и хаоса (эклектичности). Игнорирование дуальности этого процесса оборачивается абсолютизацией то системности, что ведет к консерватизму и схематизму, то эклектичности со всеми вытекающими отсюда также негативными последствиями.

Вместе с тем следует отметить, что на трактовку специфики социальных наук, прежде всего их предметов, существенное воздействие также оказывают те или иные философские концепции. Об этом свидетельствует история возникновения и развития социологии. Так, переход от позитивистской к понимающей социологии на рубеже XIX – XX веков во многом был осуществлен под влиянием немецких философов В.Дильтея, Г.Риккерта и В.Виндельбанда. Согласно их учению, как известно, все науки делятся на две большие группы – номотетические и идиографические в соответствии с особенностями предметов их изучения. И в настоящее время вряд ли кто-либо будет отрицать влияние определенных философских концепций на различные интерпретации социологии. В отличии от классического понимания мира, в котором основное внимание обращалось на его объективное, независимое от человека существование, современный взгляд акцентирует внимание на процессах его изменения как результате деятельности субъектов, что несомненно, сказывается на трактовке предметов многих наук.

Рассмотрим с точки зрения указанной дуальности предмета науки научный коммунизм, который, как известно, преподавался в вузах более четверти века и уже потому не может быть просто вычеркнут из памяти научного и педагогического сообщества.

Предмет научного коммунизма выводился из упрощенного представления об истории как последовательной смене различных общественно-экономических формаций, высшей из которых признавалась коммунистическая. Задача научного коммунизма заключалась в исследовании процесса возникновения, становления и развития данной формации. Речь шла о борьбе рабочего класса и его партий, социалистических и национально-освободительных революциях, переходных периодах, становлении социалистического общества и перерастании его в коммунизм… Отсюда выводилась определенная трактовка современной эпохи, её главное противоречие и основные движущие силы. На этой основе формировалось содержание научного коммунизма как системы, которая по своему была логична и непротиворечива до тех пор, пока… не сопрягалась с современной действительностью. Заданность предмета дисциплины «сверху» отождествление исторического и логического, схематизм и догматизм приводили к игнорированию тех данных, которые шли от действительности и отражали реальные потребности и интересы индивидов, различных слоев и общества в целом. Тем самым предмет как модель, теоретическая конструкция все больше отрывался от предмета как социальной реальности. Первый явно доминировал над вторым. Попытки интерпретировать научный коммунизм как особую социологическую теорию и тем самым ориентировать его на эмпирические исследования действительности, не получили поддержки, ибо они снижали его идеологический потенциал и функции.

Понимая всю условность сослагательного наклонения по отношению к прошлому и абстрагируясь от многих процессов, можно высказать предположение: если указанный подход получил бы права гражданства, то эволюция научного коммунизма шла бы в

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 сторону его сближения с социологий. В этом случае терялся бы смысл их противопоставления.

Доминирование схемы над реальностью, должного над сущим было характерно и для других отраслей социогуманитарного знания. Особенно сильно оно проявилось в противостоянии догматически толкуемого исторического материализма и становящейся «на ноги» после хрущевской оттепели социологии, сориентированной в силу своей внутренней природы на эмпирическое исследование жизни общества. Неприязнь некоторых философов по отношению к социологии проявилась прежде всего в том, что последней было отказано в праве иметь свой собственный предмет исследования.

В результате отмеченной ориентации социальных наук, отсутствия должного взаимодействия между ними образовался теоретический вакуум, о чем вынужден был заявить тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В.Андропов, сказав, что мы не знаем общество, в котором живем.

Назревшие общественные проблемы не были осмыслены и, следовательно, не разрабатывались рациональные способы их решения, что крайне негативно сказалось как на мерах, получивших название перестройки, так и на реформировании в 90-х годах общества. На первом плане оказались доктрины антикоммунизма, либеральные и диссидентские концепции, представляющие собой одностороннее видение общества. Из абсолютизации одних и игнорирования других его свойств следовал призыв к тотальному отрицанию социализма, роли государства и государственной собственности, социальных гарантий граждан…, к неограниченному господству либеральных ценностей, то есть к возвращению в лоно дикого капитализма, давно пройденного развитыми странами.

Между тем, как известно, ещё в середине прошлого века получила распространение теория конвергенции двух социальных систем, авторами которой были крупные экономисты и социологи. При всех своих недостатках она давала по сравнению с названными выше доктринами более взвешенную и реалистическую оценку различных систем, признавая достоинства и недостатки как социализма, так и капитализма, усматривая дальнейшее развитие человечества в их взаимном обогащении и сближении.

В том, что ни советское, ни затем российское общество не смогли адекватно ответить на вызовы времени, а надвигающийся кризис превратился из угрозы в невосполнимые потери, есть немалая доля вины и социальных наук. Это становится очевидным при учете той значительной роли, которую они сыграли в радикальных преобразованиях многих стран («новый курс» Ф.Рузвельта в США, экономические и социальные реформы Л.Эрхарда в Германии, модернизация стран Юго-Восточной Азии и т.д.).

Возвращение на круги свои

Учитывая сказанное попытаемся очертить предметное поле социологии. Как известно, существует множество его трактовок, ставящих во главу угла различные стороны и аспекты общественной жизни. Происходящая в последнее время дискуссия не внесла ясность в данную проблему и не привела её участников к какому-либо консенсусу, что сдерживает развитие социологии как науки и учебной дисциплины.

Современная социология представляет собой совокупность разных течений. Однако, как бы не ветвилось её древо, подавляющее большинство из них может быть отнесено к двум основным направлениям: социологическому реализму (структурные теории) и социологическому номинализму (интерепретативные концепции). Суть первого, как известно, состоит в том, что за основу общественной жизни берётся социум в целом, его структуры и институты. Именно они, по мнению сторонников данного направления, истинные носители социальной реальности. Индивиды же приобретают свои социальные качества лишь приобщаясь к этим сверхиндивидуальным образованиям. Здесь провозглашается безусловный примат общества как целого над индивидами. Социологический же номинализм, напротив, исходит из того, что источник и единственный субъект социальной жизни – индивид, из действий которого выводятся характеристики всех социальных процессов и общностей. Следовательно, согласно первому направлению предметом социологии выступает макромир, в соответствии со вторым – микромир.

Анализ государственных стандартов и учебной литературы показывает: её авторы, как правило, руководствуются принципами социологического реализма. Об этом свидетельствуют содержание и структура подавляющего большинства учебников, курсов лекций и пособий. Какова в них логика изложения социологии, если её представить, так сказать, в «чистом» виде? На первом месте здесь стоят темы, характеризующие общество в целом, раскрывающие его социальную структуру и стратификацию, описывающие различные институты и организации. Что же касается индивидов, то они рассматриваются лишь как объекты – результат воздействия на них макроструктур.

Социальная структура общества, согласно данному подходу, определяет ниши – статусы, занимая которые индивиды вынуждены играть соответствующие роли и выполнять определенные функции. Главная задача при этом состоит в том, чтобы показать, каким образом происходит превращение индивида из существа биологического в существо социальное. Отсюда вытекает оперирование определенной совокупностью понятий и категорий, раскрывающей содержание данного процесса: социализация (первичная и вторичная, стихийная, сознательная…), десоциализация и ресоциализация, идентификация и интериоризация, социальная роль, конформизм, аномия и т.д.

Такое изложение социологии действительно раскрывает социальную детерминацию жизнедеятельности людей. Оно необходимо и крайне важно, но недостаточно, ибо, взятое в отрыве от номиналистической линии, представляет собой одностороннее видение социальной реальности и ведет к формированию у студентов фатализма, пассивности и конформизма. Данный подход объективно не сориентирован на становление личности как относительно автономного по отношению к социуму существа, не раскрывает диапазон всех его возможностей и жизненных стратегий, путей и способов их реализации.

Трактовка социологическим реализмом общества только как надындивидуальной реальности, игнорирование им микромира приводят к ущербности данной концепции с точки зрения целостного понимания социальной жизни, что оборачивается односторонностью и в понимании социальных функций социологии. Последние в этом случае нацелены на обслуживание лишь «верхних этажей» общества, его властвующей элиты и оставляют вне внимания остальных индивидов как субъектов. Между тем большинство людей, живя в условиях плюрализма жизненных практик, стилей и культур, имеют возможности для реализации различных, порой альтернативных стратегий и, следовательно, в целях выбора наиболее оптимальных из них, установления соразмерности с объективным миром они объективно заинтересованы в знании не только последнего, но и самих себя.

В то же время следует отметить: концепция социологического реализма в отечественной литературе последнего времени начинает теснится антропоцентристским подходом в освещении социальной жизни. Такое «качание» социологического маятника представляется вполне естественным и правомерным, ибо в самой реальности возрастает значение личности, усиливается процесс индивидуализации человека, возникает потребность в человеческом измерении самых разных социальных явлений. В этом отношении вызывает несомненный интерес выдвигаемые в последние годы российскими социологами концепции, ставящие личность и её реальные заботы, тревоги, переживания и действия в центр анализа социальной жизни. Наиболее полно такой подход выражен в «социологии жизни» Ж.Т. Тощенко (1,8). Однако здесь, как представляется, существует опасность абсолютизации уже номиналистической составляющей социологии, означающей недооценку общества как системы, его структур и институтов. Данное обстоятельство, как известно, рельефно проявилось в западной социологии, особенно в

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 широко распространенных теориях феноменологии, символического интеракционизма и этнометодологии.

Умаляя значимость макроструктур в социальной жизни людей теории социологического номинализма те самым закрывают себе путь и к познанию микромира. Здравый смысл, идентификация личности с референтной группой, ролевое её поведение, ограничение реальности повседневными практиками, сведение её к «жизненному миру» -актам сознания, основанным на непосредственном восприятии идеальных сущностей (феноменов) и т.д. – все это не исчерпывает форм и способов взаимодействия индивидов с обществом. Ограничение номинализмом предметного поля социологии сферой сознания, субъективным миром, вынесение за скобки социальной структуры общества, существующих в нем причинно-следственных связей, естественно, не позволяет представить содержание данной науки как систему знаний, наиболее полно отражающую социальную жизнь в целом. Отсюда вытекает и ограниченное, весьма узкое видение функций социологии. Ряд теоретиков справедливо отмечают, что феноменологическая трактовка социологии сводит данную науку к хепенингу, отводит ей роль «элегантного анархизма», который бросает вызов установленному порядку, не желая изменить его (9, с.185).

Между тем, односторонность социального номинализма в полной мере не осознается и не преодолевается. Наоборот, его влияние становится все более ощутимым, о чем свидетельствуют многие авторы. «…Вместе с ростом популярности утилитаристских и экономических моделей человека в социологии, теорий обмена и рационального выбора, -отмечает в этой связи А.Б. Гофман, - на первый план выдвинулись интерпретации социальной реальности, основанные на принципах социального номинализма и психологического редукционизма. В настоящее время вновь, как и на рубеже XIX - XX в.в., с таких позиций критикуются представления об обществе как специфической реальности. В этой связи и понятие общества как такового подвергается сомнению и критике» (10, с.19).

Таким образом, одностороннее определение предмета социологии, даваемое различными теориями как реализма, так и номинализма, негативно отражается на трактовке содержания, структуры и функций данной науки. Оно ведет к обособленному существованию её микро-, мезо- и макротеорий, социальной статики и социальной динамики, что препятствует раскрытию взаимодействия между соответствующими сферами жизни.

Разведенность указанных теорий в известной мере служит основанием для осуществляемого на практике навязывания со стороны макроструктур индивидам таких путей и способов преобразования общества, которые не учитывают их менталитет, потребности, интересы и ценности. С другой стороны, внедрение в сознание людей мысли о том, что в обществе нет больше спасения» приводит, как справедливо отмечает З. Бауман, к отрицанию общественных орудий трансцендентности и «человек остается наедине с той задачей, решить которую самостоятельно большинство людей не имеют никакой возможности» (11, с.8).

Абсолютизация любой стороны жизни общества оборачивается отрывом предмета социологии как модели от соответствующего среза социальной реальности. Разрыв же между ними, в конечном счете, ведет к кризису и структурных, и интерпретативных теорий, ибо в этом случае отсутствует процесс их взаимодействия и взаимообогащения на основе исследования действительности как целостного образования.

В этой связи заслуживает внимания объединительные парадигмы Э.Гидденса, П.Бурдье и Ю.Хабермаса. В них дается критика структурных и интерпретивных теорий, предпринята попытка преодолеть традиционную поляризацию объективного и субъективного, социологического реализма и номинализма и осуществить их интеграцию. Так, концепция современности Э.Гидденса включает в себя анализ макро- и микромира, процессов глобализации и диспозиций личности, социальных институтов и поведения индивидов. В теории структурации им раскрывается связь между структурой и действиями людей, что, по его мнению, позволяет разрешить традиционный спор между детерминистами и волюнтаристами. Дуализм структур провозглашаемый Э.Гидденсом, означает, что они существуют не только в виде регулярно воспроизводящихся правил и ресурсов, но и как «отпечатки» социальной практики в памяти индивидов, которые дают представления о возможностях людей и тем самым позволяют им воспроизводить социальную жизнь в различных формах.

Центральное понятие теории П.Бурдье «габитус» представляет собой «систему прочных приобретенных предрасположенностей» индивидов. Он задается «сверху», формируется объективной социальной средой. Вместе с тем габитус выступает как активная способность людей, благодаря которой они вносят изменения в существующие структуры и в повседневные практики.

Несомненный интерес с точки зрения рассматриваемой проблемы представляют и многие положения теории коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Особое значение здесь приобретает разделение социальной действительности на две области, границы между которым подвижны и проницаемы. Речь идет о «жизненном мире» и «системе». Если первый в известной мере можно отождествить с микро-, то второй с макромиром. Жизненный мир – источник движения и противоречий. Он частично отчуждает себя во внешний мир, в результате чего оказывается зависимым от социальных структур, и поэтому вынужден адаптироваться к ним, подчиняться системе. Вместе с тем «жизненный мир», обладая самостоятельностью, может с различной силой противостоять давлению «системы» и более того –изменять её.

При всей важности названных концепций они непосредственно не сопряжены с очерчиванием предметного поля социологии, не включены в его обоснование, не принимаются, как правило, во внимание при проведении соответствующих дискуссий. Данные теории за небольшим исключением слабо освещаются в отечественной учебной литературе.

Социология – наука о социальной жизни

Что же конкретно представляет собой предмет социологии? Таковым, по моему мнению, выступает социальная жизнь общества. Но каково её соотношение с другими видами общественной жизни? Обычно для того, чтобы определить то или иное явление, соотносят его с ближайшим родом и указывают на видовые отличия. Что здесь является родом, а что видом? Нередко социальную жизнь трактуют как вид, существующий наряду с другими видами – экономической, политической, духовно-идеологической жизнью. Представляется, что социальная жизнь как предмет социологии не вид, а род. При этом, естественно, возникают вопросы: «Не тождественна ли она общественной жизни в целом, не совпадает ли её предмет с объектом и не возвращаемся ли мы тогда к О.Конту, который не делал различия между ними?» Можно утверждать, что приведенное определение предмета социологии не означает имперской экспансии данной науки по отношению к предметным областям других социогуманитарных дисциплин.

Социальная жизнь – процесс сохранения, воспроизводства и развития индивидов и общностей, выступающих в ней в качестве и объектов, и субъектов. Она непосредственно сопряжена с удовлетворением их потребностей, реализацией интересов, ценностей и жизненных стратегий, содержит в себе сознательное и стихийное начало, рациональную и эмоциональную компоненту. Социальная жизнь протекает на основе конкретных материальных и духовных предпосылок, условий и средств, зрелость которых существенно влияет на её содержание и характер. Являясь процессом сохранения, воспроизводства и развития индивидов и общностей, она интегрирует в себе различные факторы и явления, превращая их в свои предпосылки, условия и средства и, тем самым, включает их уже в новые связи и отношения. Связанная с гражданским обществом, она обнаруживает свою самостоятельность по мере его становления. Если прежде общество

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 служило государству, то в новое время государство превращается в один из институтов, призванных способствовать реализации общественных интересов.

Социальная жизнь пронизывает все другие виды жизнедеятельности общества и, в свою очередь, сама испытывает воздействие с их стороны. Соотношение между ними может быть раскрыто идеей концентрических кругов: в центре находится собственно социальная жизнь, затем следуют социально-экономическая, социально-политическая и другие сферы. Социальная жизнь может и более того – должна рассматриваться как относительно самостоятельное явление и выступать в качестве предмета исследования социологии как специфической отрасли социогуманитарного знания. Сходные мысли относительно предмета социологии были высказаны в ходе дискуссии Г.В.Дыльновым и В.А.Климовым. Отмечая важность и необходимость сознания и поведения как звеньев понятийной системы социологии, они считают их вторичными, производными от основного понятия, которым, по их мнению, является социальная жизнь (12, с. 16).

Определение предмета той или иной науки, как отмечалось, есть поиск особой сферы реальности, которая к данному времени объективно вызрела, но теоретически недостаточно выявлена, очерчена и осмыслена. Так, например, марксизм показал, что за совокупностью определенных идей стоит специфический способ производства. Пафос структурализма, как известно, заключался в обосновании наличия в социуме структур, определяющих поведение людей. Кибернетика сосредоточила свое внимание на процессах управления и самоуправления, протекающих в технических, живых и социальных системах. В поисках своих предметов находятся синергетика, теория коммуникаций и другие новые направления научного знания. На определенном этапе развития науки реальные срезы действительности отражаются в виде предметов уже второго уровня – теоретических моделей. В связи со сказанным представляют интерес положения В.И. Добренькова и А.И. Кравченко о том, что социологию нужно рассматривать на трех уровнях: эмпирическом, концептуальном и категориальном (13, с. 51-52). Именно – третий категориальный уровень можно интерпретировать в рассматриваемом здесь плане, то есть как теоретическую модель предмета социологии.

Еще раз подчеркнем: специфика социальной жизни заключается прежде всего в том, что она непосредственно сопряжена с сохранением, воспроизводством и развитием индивидов и общностей как целостных социальных образований. В этом её основное отличие от экономики, политики, идеологии и других сфер, которые связаны с указанным процессом, как правило, более опосредовано.

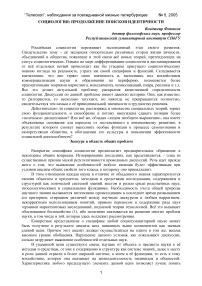

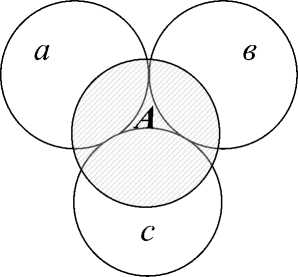

Соотношение между социальной и другими видами жизни может быть выражено следующими схемами, первая из которых отражает относительно слабую, а вторая – более глубокую дифференциацию жизни общества.

Рис. 1. Рис. 2.

Заштрихованные круги (А) обозначает социальную, а незаштрихованные ( а, в, с, d, е ) – другие виды жизни. Чем менее развито общество, тем более оно синкретично.

Социальная жизнь в нем сливается с производством материальных благ и другими сферами (Рис. 1). И, наоборот, по мере развития общества возрастает его дифференциация на отдельные сферы и в связи с этим все рельефнее проявляется по отношению к ним самостоятельный характер собственно социальной жизни (Рис. 2). Можно утверждать, что, в конечном счете, возникновение и развитие социологии связано с процессом становления социальной жизни как относительно автономной сферы общества.

Соотношение между социальной жизнью общества и другими его видами носит постоянно изменяющийся характер. История дает нам массу примеров того, как различные виды жизнедеятельности «наступают» на социальную жизнь, «сжимают» её пространство. Конкретно это проявляется в экономизации, политизации и этатизации, технизации, милитаризации, клерикализации… жизни людей. В результате личность превращается в существо экономическое, политическое, идеологическое и т.д.

Вместе с тем существует и противоположная тенденция, заметно проявившая себя во второй половине ХХ века, когда социальная жизнь, вторгаясь в другие сферы, изменяет их в соответствии с собственными требованиями и закономерностями. Речь идет о социальной ориентации экономики, политики государства, о социализации других сторон общественной жизни вплоть до социализации природы. Стержень социальной жизни – потребности, ценности, цели и стратегии, направленные на сохранение, воспроизводство и развитие личности и общностей, их деятельность и отношения, посредством которых они осуществляются, необходимые для данного процесса предпосылки, условия и средства. Проблема здесь состоит в том, что последние, прежде чем непосредственно включиться в социальную жизнь, должны быть созданы в результате разнообразных специализированных видов деятельности (технической, технологической, экономической, политической, духовно-идеологической и т.д.). Однако создание необходимых для социальной жизни предпосылок, условий и средств нередко превращаются в самоцель, что негативно сказывается на реализации собственно социальных целей и стратегий. Абсолютизация названных явлений отражается в таких концепциях, как технократизм, экономикоцентризм, политикоцентризм, сциентизм и т.д., которые по существу игнорируют социальную жизнь, сводя её к отдельным сторонам бытия людей или редуцируя к низшим уровням.

Нельзя при этом не отметить и другую крайность – гиперболизацию социальных целей и недооценку необходимых предпосылок, условий и средств их реализации, что на практике оборачивается дискредитацией различных социальных проектов. Если первая позиция больше характеризует партии и объединения правой, то вторая – левой ориентации. Отсюда возникает две опасности, исходящие от политиков. Одна заключается в игнорировании интересов большинства, другая – в популизме. Известно, что в приверженности к одной из этих крайностей политики постоянно обвиняют друг друга.

При анализе социальной жизни как предмета социологии важно соотнести её с социальной сферой. Первое явление по своему содержанию несоизмеримо шире второго, на что справедливо обращает внимание Г.И.Осадчая. Социальная сфера – это не вся социальная жизнь, «а лишь один из её слоев, уровней, связанный со специализированным распределением товаров и производством услуг, с функционированием социальных институтов, решающих задачу удовлетворения основных потребностей населении, направленных на социальное воспроизводство действительной жизни» (14, с.58).

В ходе дискуссии высказываются различные точки зрения относительно предмета социологии. При этом, как правило, авторы во главу угла ставят лишь некоторые элементы социальной жизни: отдельные общности (В.А.Ядов), социальное взаимодействие (А.Г.Эффендией), статусы и роли (А.И.Кравченко), поведение (М.О Мнацаканян) и т.д.

Близка к излагаемому здесь взгляду на социологию получившая резонанс позиция Ж.Т.Тощенко. Социология, по его мнению, все более превращается в социологию жизни

(1, с. 6). Истоки последней автор видит в концепции Жана Мари Гюйо, согласно которой центральное понятие социологии – реальная жизнь, а индивид выступает интегральной частью социального целого, органически сочетающего в себе все многообразие социального мира со всеми его достижениями, противоречиями и неразрешимыми проблемами (1, с. 13). Развивая данный подход к социологии Ж.Т.Тощенко высказывает ряд интересных и заслуживающих внимания мыслей. Вместе с тем его позиция вызвала и критические замечания. Речь шла о том, что целесообразнее говорить имея ввиду предмет социологии не о жизни вообще, а о социальной жизни, о неправомерности считать исходными, базисными понятиями данной науки при всей их важности «сознание» и «поведение» (12, 15). Следует отметить и другие изъяны концепции «социологии жизни», которые, по моему мнению, преодолеваются при трактовке социологии как теории социальной жизни.

Во-первых, говоря о значимости личности нельзя преуменьшать роль в современной жизни других социальных единиц: малых групп (прежде всего семьи), иных образований – средних слоев, общества в целом и т.д.

Во-вторых, социология жизни не позволяет вычленить из общественной жизни социальную жизнь как специфическое явление, которое по своему содержанию принципиально отличается от других форм жизни и потому особым образом взаимодействует с ними.

В-третьих, концепция социологии жизни не сориентирована на выявление направленности динамики социальной жизни, что, в свою очередь, умоляет роль и значение в жизни индивидов и общности целенаправленной, рациональной деятельности.

Идея необходимости выделения человеческого, жизненного мира как особого среза реальности в той или иной форме присутствует во многих социологических теориях. Задача заключается в том, чтобы обосновать и развить её до уровня теоретической концепции, способной оказывать воздействие на формирование и совершенствование социальной жизни. В свою очередь, мера обособления, приобретения самостоятельности последней по отношению и материальному производству, экономике, политике, культуре идеологии и т.д. – существенный критерий зрелости общества в целом.

Дальнейший анализ социальной жизни как предмета социологии предполагает её структурирование – выделение основных компонентов и аспектов, установление связей и взаимодействий между ними. Представляется, что в качестве таковых выступают субстанциональная (субстратная), процессуальная и институциональная её стороны. Рассмотрим каждую из них в отдельности, а затем проанализируем взаимодействие между ними.

Остановимся прежде всего на субстанциональной стороне социальной жизни. Первый вопрос, который здесь возникает, заключается в том, кто является основным её субъектом и, следовательно, выступает на переднем плане предметного поля социологии. При ответе на него можно провести аналогию между христианством и различными утопическими доктринами, с одной стороны, и социологией, - с другой. Все они, как известно, были заняты поисками спасителей мира. Однако, если первые эту роль отводили внешней по отношению к нему силе – мессии, то социология, не избежав подобного соблазна на первых этапах своего существования, затем ориентировалась на реальных людей. Отсюда её особое внимание к их мнениям, суждениям, оценкам, ценностям и непринятие любых трансцендентных привнесений.

Однако и в стане социологов до сих пор нет единства в ответе на поставленный вопрос. Одни считают основной фигурой социальной жизни индивидов, другие – группы и общности, третьи – общество в целом…, о чем свидетельствует наличие в социологии структурных и интерпретативных теорий. Если же проанализировать содержание научных работ и учебников, то обнаружится, что фактически в них рассматриваются самые разные социальные образования. Трудно найти тех, кто так или иначе не был бы втянут в орбиту интересов социологов. Поэтому главное заключается не в отборе каких-либо отдельных

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 образований, подлежащих исследованию социологией, а в раскрытии особого ракурса, под которым они рассматриваются.

Специфика социологии, на мой взгляд, состоит в подходе к индивидам, различным группам и общностям как к определенным социальным единицам. Они её интересуют, во-первых, как целостные образования, обладающие в той или иной степени автономией и саморазвитием и, во-вторых, в качестве субъектов различных форм социальной активности. Быть социальной единицей – значит иметь определенные потребности, интересы и ориентации, разделять так или иначе существующие в социуме ценности, нормы, ставить на этой основе цели, осуществлять с помощью имеющихся средств деятельность, сравнивать полученные результаты с целями и вносить исходя из степени их совпадения коррективы в последующую деятельность. Степень зрелости индивидов и общностей как социальных единиц, в конечном счете, определяется именно тем, насколько они реально выступают в качестве субъектов социально ориентированной деятельности, превращаются из «явлений в себе» в «явления дл себя». Непременным условием этих метаморфоз выступает их самосознание, самоидентификация, соотнесение себя с другими социальными единицами, с внешним миром в целом. При этом было бы неверно полагать, что социология исследует социальные единицы только как акторов, передавая их рассмотрение в качестве объектов другим наукам. Она рассматривает социальные единицы и в том, и в другом качестве, ибо они постоянно переходят их одного состояния в другое. При этом важно иметь в виду, что индивиды и общности обладают различной степенью социальности. Диапазон их социальности довольно широк, но тем не менее есть границы, перейдя которые социальные единицы перестают быть таковыми и подчиняются в своей жизни уже не столько собственно социологическим, сколько биологическим, психологическим, экономическим и другим закономерностям.

Признавая право социологии на изучение индивидов, различных групп и общностей как социальных единиц, следует отметить: на разных этапах развития общества на первый план выходят то одни, то другие, то третьи. В известной мере отражение данного обстоятельства – доминирование в истории социологии то реализма, то номинализма.

Назову некоторые наиболее важные проблемы, которые возникают при подходе к индивидам и их образованиям как социальным единицам. Речь идет в первую очередь о человеке, ибо сущность социальной жизни представлена прежде всего человеком, взаимосвязью между людьми как субъектами и объектами. Однако, несмотря на усилившийся интерес к нему, данная проблема не занимает должного места в российской социологии как науки и учебной дисциплины. Весьма показательно, что на Втором Всероссийском социологическом конгрессе (Москва, 2003г.) среди его 35 секций не нашлось ни одной, специально посвященной личности. Трудно найти соответствующие рубрики и в социологических журналах. Что касается учебников и пособий, то в некоторых из них вообще нет глав, освещающих данную тематику. В лекционных курсах она нередко переносится на конец занятий, откладывается на «потом», что в силу недостаточности учебного времени превращается в «никогда». Там же, где она есть, человек рассматривается односторонне: обращается внимание на одни его стороны и игнорируются другие. В результате студенты не получают представления о нем как целостном существе, обладающим определенной автономией по отношению к социуму и действующим в качестве субъекта сознательной деятельности и отношений.

Здесь возникает несоответствие и более того – противоречие между широко распространенной трактовкой личности, сводящей её содержание лишь к приобретенным в ходе социализации свойствам, и потребностью в целостном представлении человека как биосоциокультурного существа. В этом отношении можно понять тех авторов, которые ратуют за более всестороннее и конкретное, чем принято, понимание личности, включающее в себя не только её социальные, но и биопсихические свойства (16,с. 3-4). Подход к человеку как социальной единице, интегрирующей в себе разные качества, осуществляющий самоидентификацию и на данной основе выступающий в качестве

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 объекта и субъекта разнообразных форм взаимодействия – специфически социологическое его видение, отличающееся от односторонних его трактовок в других науках. Так, например, в литературе широко распространены положения о человеке экономическом и социальном. Считается, что если первый, руководствуясь эгоистическими мотивами, действует рационально, то действия второго, учитывающего интересы и ценности других, нерациональны. С этим трудно согласится, ибо в социальной деятельности – стержне социальной жизни – действуют другие критерии рациональности. Подход к человеку как социальной единице позволяет рассматривать его структуру и деятельность в широком диапазоне, когда он, как справедливо отмечает В.В. Радаев, переходит «от логики экономически ориентированного к логике социально ориентированного действия и обратно» (17, с.9). Аналогичная ситуация складывается и тогда, когда личность занимается политической и другими видам активности. Речь идет о своеобразных диспозициях личности, позволяющих ей переходить в изменяющихся условиях от одного вида деятельности к другому в целях поддержания своей идентичности и соразмерности с объективным миром.

Особо следует сказать об индивидуальности, которая как правило, рассматривается в плане психосоматического своеобразия людей и в силу этого выводится за рамки предметного поля социологии, становясь тем самым предметом исследования лишь психологии. Между тем – это важная социологическая проблема, ибо становление индивидуальности есть показатель, во-первых, освоения и усвоения человеком культуры, результативности процесса социализации, во многом зависимой от зрелости соответствующих предпосылок, условий и средств, среди которых особую роль играют институты. «Система образования, динамика рынка рабочей силы, модель карьеры, в общем и целом даже рынки, - отмечает У.Бек, - являются индивидуализирующими структурами и институтами, то есть «двигателями» индивидуализации… Индивидуализация существует посредством и через общественное положение вещей, либо она есть ничто» (18, с.212-213) .

Во-вторых, степень индивидуализации человека непосредственно связана с формированием его как субъекта созидательной, инновационной деятельности и, следовательно, с тем, насколько он способствует обогащению культуры. Определенным признанием правомерности включения индивидуальности в орбиту социологического исследования является распространение качественных методов, специфика которых и состоит в том, «что исследователь имеет дело с идеографическим: с индивидуальной жизненной историей, индивидуальным рассказом о себе, индивидуальным текстом и т.д. Теоретическая рефлексия подвергается испытанию конкретными практиками. Исследователь входит в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаясь показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело» (19, с.15).

Внимание к данной проблеме есть отражение протекающего в реальности процесса индивидуализации людей, что, в свою очередь, говорит о возрастании воздействия, выражаясь языком Ю.Хабермаса, жизненного мира на мир системный, индивидов на социальные структуры и институты.

Индивидуальность есть, с одной стороны, своеобразный синтез различных социальных факторов, результат общения, понимаемого в широком смысле слова, с другой, - следствие обособления личности. И то, и другое зависит не только от личных усилий индивида, но и от создания соответствующих условий социумом. Поэтому следует признать, что развитие человека как индивидуальности есть высший критерий социального прогресса.

Теперь перейдем от индивида как одного полюса континуума, в котором расположены все социальные единицы, к другому – мировому сообществу. Анализу последнего, как известно, посвящена обширная литература, множество различных конференций и конгрессов. Особое внимание при этом обращается на интенсивно протекающие в нем процессы глобализации. Так, например, на ХV Всемирном социологическом конгрессе тема глобализации современного мира и её рефлексии в социальных науках «установила» абсолютный рекорд по количеству представленных материалов и придаваемому им значению. Однако в учебной литературе данная проблематика еще не получила прав гражданства, о чем свидетельствует её отсутствие в большинстве учебников и пособий. Между тем сегодня уже нельзя рассматривать жизнь личности, различных образований и государств абстрагируясь от мирового сообщества и происходящих в нем процессов. История отдельных стран уходит в прошлое. «… Глобализация, - пишет В.Г. Федотова, - делает международное пространство интересным объектом для социолога, но вызывает новые трудности изучения общества в его традиционном (ограниченном рамками национального государства) виде» (20, с. 56). Однако сказанное вовсе не означает, что отдельные общества как относительно автономные образования исчезают из реальности и, следовательно, выпадают из предметного поля социологии. Между тем подобные взгляды, как отмечает А.Б.Гофман, широко распространены в социологии. «…В настоящее время к критике понятия общества с позиций индивидуализма и психологического редукционизма добавляется и другая критика, а именно, с позиции глобализма. Поскольку, как утверждается, «общество» чаще всего отождествлялось и отождествляется с национальным государством (Nation – State), поскольку оно уже не соответствует реалиям глобализирующего мира: социальная жизнь сегодня в значительной мере протекает вне общества» (16, с. 19). Суть состоит не в абсолютизации одних и, следовательно, игнорировании других образований, а в том, чтобы на основе выявления специфики каждого из них раскрыть существующие взаимодействия между ними. «Сегодня глобализация, - подчеркивал на XV Всемирном социологическом конгрессе А.Мартинелли, - означает не только появление нового объекта исследования – мир как таковой, но требует, чтобы любое конкретное исследование … становилось в рамки глобального контекста, так как каждая часть мира все больше взаимозависима со многими другими и мир как таковой все более присутствует во всех своих частях» (21, с. 4). В другом докладе на конгрессе говорилось о том, что из-за огромной интенсификации глобализационных процессов нации часто теряют естественность, и задача социологии в том, чтобы определить, каким же быть обществу в условиях, когда нации – государства рушатся (22, с. 14).

Анализ всех образований как социальных единиц, существующих в едином пространстве, позволяет глубже высветить их внутреннюю природу и, следовательно, раскрыть функциональные различия между ними в процессе их сохранения, воспроизводства и развития. Уже половой диморфизм, на что обращает внимание М.С.Каган, может быть интерпретирован как потребность социума в двух механизмах: «… один из которых имеет стабилизационные функции и призван укреплять систему, обеспечивая сохранение выработанных прежде способов существования; другой должен, в условиях изменчивости среды, находить новые способы жизнеобеспечения, способные приводить систему в соответствие с происходящим в её среде (23, с.92). Если первый преимущественно реализуется женским, то второй – мужским полом. В данном отношении показательно ,что при анализе, например, семьи в настоящее время все больший акцент делается на тех её специфических функциях, которые не могут выполняться должным образом другими образованиями.

Выполнение специфических функций социальными единицами – основа для их взаимодействия и, следовательно, существования общества как системы, обладающей интегративными свойствами. Автономность, самостоятельность, свобода необходимы, но недостаточны для сохранения и развития как отдельных социальных единиц, так и общества в целом. Осознание этого – важный аспект рационализации сознания и деятельности личности и общностей. Отсюда видна ущербность либеральной идеологии, абсолютизирующей индивидуальную самодостаточность и свободу и тем самым ориентирующую на разрыв связей между личностью и социумом. Повышение степени свободы личности на определенных этапах, безусловно, носит позитивный характер. Однако безграничная свобода ведет уже не к демократии, социальному порядку и улучшению жизни, а к анархии, вседозволенности, которые пагубны как для общества, так и для самого индивида.

Итак, выше была рассмотрена субстанциональная форма социальности, которая проявляется в индивидах, различных группах и общностях, в их потребностях, интересах, ценностях, нормах, целях и жизненных стратегиях. Выражением степени зрелости социальных единиц выступает мера их целостности, автономности, активности, способности к саморазвитию и взаимодействию с другими образованиями. Особенность нашего времени состоит в том, что все большее значение в жизни социума приобретает человек как индивидуальность. Но данное обстоятельство нельзя ни абсолютизировать, что происходит в интерпретации социальной реальности, основанной на принципах социального номинализма и психологического редукционизма; ни недооценивать, что характерно для объективистских концепций.

Перейдем к анализу процессуального аспекта социальной жизни как предмета социологии. Речь идет о взаимодействии социальных единиц между собой и с внешним миром.

Взаимодействие – стержневая проблема социальной жизни. Поэтому не случайно многие авторы при определении социологии отталкиваются от данного явления. Так, например, А.Г.Эффендиев пишет: «… социология изучает общие принципы воспроизводства (функционирования) и изменения основных (простых и сложных) форм социальных взаимодействий…» (24, с.47). Соглашаясь в принципе с такой трактовкой социологии нельзя признать её полной, ибо в ней взаимодействие рассматривается без тех, кто его осуществляет. Между тем именно содержание социальных единиц определяет характер данного процесса. Поэтому «само по себе социальное взаимодействие еще ровно ничего не объясняет. Чтобы понять взаимодействие, надо выяснить свойства взаимодействующих сил, а эти свойства не помогут найти объяснения в факте взаимодействия, как бы не изменились они благодаря ему» (4, с.129). Западная социология справедливо критикуется за одностороннее понимание социального взаимодействия главным образом с позиций символического интеракционизма, когда оно сводится к восприятию и использованию символов, значений. В результате социальная реальность рассматривается как процесс взаимодействия на основе обыденного опыта. При этом остаются в стороне (вне внимания) реальные социальные процессы и явления, прежде всего труд, материальное производство, экономика (4, с. 129-130).

Следует подчеркнуть, что если специфика социологии в подходе к социальным единицам состоит в том, чтобы представить их предельно полно, всесторонне как целостные, относительно автономные образования, то и процесс взаимодействия между ними должен носить соответствующий характер. Поэтому в орбиту социологического видения необходимо включать все основные виды (формы) социального взаимодействия: отношения, деятельность, общение, поведение… Между тем нередко социология трактуется таким образом, что абсолютизируются одни и игнорируются другие его виды. В литературе трудно встретить обстоятельную характеристику каждого вида взаимодействия, а тем более их сравнительный анализ 1 . Больше всего здесь «повезло» социальному действию, описание и типология которого в веберовском духе присутствует во многих работах.

Формы социальной активности индивидов и общностей можно расположить по мере их усложнения в следующей последовательности: действие, поведение, деятельность, взаимодействие. Социальное действие – простейший единичный акт. Основные его признаки по Веберу – осознанная мотивация и ориентация на других. Социальное поведение включает в себе уже совокупность связанных между собой привычных действий и поступков. В нем выражается устойчивое отношение субъекта к своему окружению.

Социальная деятельность - высшая форма отношений человека и общностей к миру и самим себе. Она представляет последовательность многих действий и видов поведения, направленных на достижение как ближайших, так и отдаленных целей, в результате осуществления которых происходит изменение не только объектов, но и субъектов.

Первые три формы социальной активности, взятые отдельно, представляют собой воздействие субъекта на другие социальные единицы. Но реально, как правило, это воздействие вызывает ответную реакцию тех, на кого оно направлено. В результате происходит обмен действиями, поведением, деятельностью, в процессе которого осуществляется передача друг другу информации, знаний, опыта, других компонентов культуры. Здесь мы имеем дело уже с взаимодействием в полном смысле слова, которое принимает форму диалога. Наибольшую реализацию оно получает в деятельности, которая в силу своей природы немыслима без обмена, координации и согласованности усилий многих субъектов.

Существенным моментом при характеристике социальной активности является вопрос о её мотивации. Известно, что в классической социологии существовали два основных подхода к его решению. Согласно одному, социальные действия детерминируются внешними факторами (Эм.Дюркгейм), в соответствии с другим они определяются субъективным смыслом (М.Вебер). Впоследствии социологи пытались объединить эти подходы, дать более дифференцированный анализ явлений, определяющих социальные действия, поведение и деятельность. Для нас же сейчас важно отметить, что факторы, влияющие на социальную активность, действуют преломляясь через внутреннюю структуру её носителей - их потребности, интересы, ценности, жизненные стратегии „. Последние, взятые в своей совокупности, есть не что иное, как выражение социального положения, статусов индивидов и групп, которые, в свою очередь, отражают существующие в обществе отношения. Вместе с тем потребности, интересы, ценности и жизненные стратегии, выступающие как относительно самостоятельное образование, имеющие собственную логику развития, являются побудительной силой последующей деятельности. Происходит, таким образом, процесс трансформации отношений через содержание социальных единиц как субъектов в новую деятельность, а последней по мере её распространения и укрепления в соответствующие отношения, которые получают институциональное оформление и закрепление. Одним из важных условий взаимного превращения отношений и деятельности является определенная зрелость каждого из них.

Поскольку ведущей формой социальной активности выступает деятельность, то возникает необходимость в более конкретном её анализе. Специфика рода, по глубокому замечанию К.Маркса, заключается в специфике его деятельности. Особенность человека в этом плане определяется его сознательной, целенаправленной деятельностью. Поэтому не случаен интерес к ней со стороны представителей различных наук. В последнее время ряд социологов особо подчеркивают факт перенесения акцента с изучения отношений и структуры общества на исследование деятельности и её субъектов (П.Штомка, В.А. Ядов и др.).

Деятельность - вид взаимодействия как между социальными единицами, как между ними, с одной стороны, и внешним миром, - с другой. Уже в теории социального действия М.Вебера раскрывается особый характер связи индивида с другими людьми. Отталкиваясь от его типологии социальных действий можно говорить и о соответствующих идеальных типах деятельности, отражающих в своем содержании более конкретные, устойчивые и длительные по сравнению с отдельным действием процессы. Речь идет о традиционной, ценностнорациональной и целерациональной видах деятельности как формах

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 взаимодействия люде, в которых проявляется разная степень связи между ними как социальными единицами.

Целерациональная деятельность может быть охарактеризована теми же признаками, которые присущи и соответствующему типу социального действия. Последнее отмечается «ясностью и однозначностью осознания действующим субъектом своей цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами, обеспечивающими её достижение; рациональность цели удостоверяется двояким образом: как с точки зрения рациональности её собственного содержания, так и сточки зрения целесообразности избираемых средств» (25, с.393). Целерациональная деятельность представляет собой высшую форму сознательной деятельности и, следовательно, в ней складываются принципиально иные по сравнению с традиционной деятельностью связи и отношения между людьми.

Целерациональная деятельность выступает в различных формах. Однако в любом случае по сравнению с традиционной деятельностью она носит более индивидуализированный характер, может совершаться под воздействием разнообразных побудительных сил. В ней проявляется возможность сочетания потребностей и интересов различных субъектов. Если для традиционной деятельности характерны отношения асимметрии, субординации, подчинения и т.д., то в целерациональной деятельности на передний план выходят соответственно симметрия, координация, равноправие и т.д. В диапазоне этой деятельности имеют место различные виды как позитивной, так и негативной направленности. В последнее время происходит интенсивная рационализация не только созидательной, легитимной, но и разрушительной, противоправной, преступной деятельности, в том числе и её крайней формы – терроризма. Девиантность нередко превышает нормативность. Кроме того, рациональная деятельность на одном уровне нередко оборачивается иррациональной на другом. «В процессе комплекса социальных воздействий, в пространстве социальной перспективы формируется сетевая интерференция целерациональных действий субъектов-индивидов и субъектов-групп, общностей и организаций» (26, с.11). Но в сложном и противоречивом переплетении сознательной и стихийной, рациональной и иррациональной, позитивной и негативной видов деятельности необходимо выделять социально ориентированную рациональную деятельность.

Степень социальной рациональности той или иной деятельности в отличие от формальной рациональности определяется, как представляется, тем, насколько она способствует сохранению и развитию индивидов и общностей как целостных образований. Поэтому, если её цели определяются лишь отдельными, частными потребностями, интересами и т.д., то мы имеем дело с одной – низшей степенью социальной рациональности. Последнюю, если воспользоваться термином В.С. Швырева, можно охарактеризовать как «закрытую» рациональность, представляющую собой движение в некоторой жестко заданной системе координат (27, с.14-15). Постановка же целей на основе осознания своей природы в целом как социальной единицы есть проявление «открытой» рациональности. Последняя означает выход за пределы фиксированной системы и предполагает перманентное развитие её акторов. Последовательное вписывание их в контекст социальной жизни общества можно рассматривать как движение в русле сознательной деятельности, наиболее развитой формой которой и является социально ориентированная рациональная деятельность. Вместе с тем наряду с данным процессом существует и прямо противоположный, когда индивид, являясь субъектом рациональной деятельности на микроуровне, теряет эту способность при переходе на мезо- и макроуровень.

Особенность социологии и состоит в том, что она представляет собой теоретическое выражение того этапа в развитии общества, на котором целерациональная деятельность превращается в доминирующую, все более определяя собой другие формы социального взаимодействия. Поэтому в известной мере данную науку можно определить как теорию указанной деятельности. То, что люди действуют не только под влиянием разума, но и своих эмоций, переживаний – бесспорный факт. Однако он не дает оснований для интерпретации социологии как науки о настроении людей. Главное, что её интересует в жизни людей – рациональное начало, проявляющееся в различных формах социальной активности, сориентированных, в конечном счете, на их сохранение, воспроизводство и развитие. Рационализм – одно из важнейших достоинств социологического мировоззрения, «которого нам часто не хватало и которое чрезвычайно необходимо в России. Нашу страну можно упрекнуть в чем угодно, только не в избытке рационализма; избытка этого у нас никогда не было» (28, с.106).

Под влиянием рациональной деятельности происходит преобразование других видов социального взаимодействия: отношений, общения, поведения и т.д. Если представить каждый из них в виде диапазона, ограниченного полюсами, то можно увидеть общий вектор их изменений. Так, в общественных отношениях он проявляется в переходе от классовой борьбы, враждебности, различных форм конфронтации к сотрудничеству и партнерству, в общении – от монолога к диалогу и полилогу, в поведении – от конформизма к самостоятельности.

Следует отметить, что социологию интересуют различные виды взаимодействия скорее как формы, в которых происходит обобщение реальных связей, означающих абстрагирование от их конкретного содержания. Как известно, подобные взгляды высказывались Г. Зиммелем, который вообще видел задачу социологии в изучении не содержания, а форм общественной жизни. Можно предположить, что в результате абстрагирования от конкретного, так сказать, технологического содержания, формы взаимодействия непосредственно сопрягаются с процессом сохранения, воспроизводства и развития индивидов и потому приобретают специфически социальный характер. Они – те структуры, в которых осуществляются процессы усвоения культуры, социализации, взаимообогащения людей, удовлетворения их потребностей, реализации интересов, ценностей и целей.

Отмеченные выше изменения в формах взаимодействия получают закрепление, распространение и развитие в результате их институционализации. Институты представляют собой не что иное, как опредмеченные способы взаимодействия людей. Поэтому не случайно к их основным признакам относят прежде всего наличие специфических норм и предписаний, регулирующих жизнедеятельность индивидов. Институты придают процессам взаимодействия обязательность, возможность осуществления контроля и применения санкций к субъектам девиации, превращают единичное в особенное, а последнее во всеобщее, способствуя тем самым движению общества в определенном направлении. Они – неотъемлемые компоненты социальной жизни и потому включаются в содержание предмета социологии. Более того, ряд авторов определяют данную науку как теорию институционализации и деинституционализации (например, Д. Тернер), что имеет под собой определенные основания.

Таким образом, анализируя социальную жизнь как процесс сохранения, воспроизводства и развития индивидов и общностей, мы вправе выделить три основных формы её проявления: субстанциональную, процессуальную и институциональную. Между ними существуют связи и взаимодействия, идущие не только от первой ко второй, а от неё к третьей, но и в обратном направлении. Движения вперёд (вспомним опять Гегеля) вместе с тем есть возвращение назад, к своему исходному и истинному, то есть к индивидам и общностям, придавая им содержательность и определенность как социальным единицам. В конечном счете, именно люди, их жизнь, безопасность, возможность продолжения рода, самореализация и т.д. есть критерий эффективности тех или иных способов взаимодействия и соответствующих им институтов. Поэтому разрыв между ними, насаждение чуждых основным слоям общества институтов, насильственная модернизация, осуществляемая сверху вопреки интересам низов, не может привести к позитивным результатам. Если оно осуществляется, то за ней следуют откаты назад. В данном плане заслуживают внимания концепции теоретиков, трактующих историю России как смену реформ и контрреформ (А.Янов), соборности и авторитаризма (А.Ахиезер).

Особое значение в социальной жизни имеют устойчивые формы взаимодействия между индивидами и их объединениями, с одной стороны, и государством как одним из важнейших институтов общества, – с другой. Представляется, что эти формы можно рассматривать как определенный социальный порядок. Анализируя последний А.А.Григорьев справедливо выделяет три его основные модели. Первая – детерминистическая. Для неё характерно признание линейной причинности, подчинение поведения субъектов целенаправленным действиям органов управления и нормативному регулированию за счет ограничения степени свободы субъектов. Вторая – стохастическая, где явно преувеличивается роль процессов самоорганизации и идеализируются неформальные способы регуляции поведения и взаимодействия людей. И, наконец, модель динамического (детерминированного) хаоса, которая отражает такое состояние общества, где социальные нормы играют разную роль в зависимости от фазы его развития. В одних случаях решающая роль принадлежит макроуровневым социальным нормам, в других на первый план выходят нормы, идущие от индивидов, обусловленные их пониманием свободы, справедливости, равенства и ответственности. (29)

Состояние динамического хаоса есть преодоление тех крайностей, которые отражаются первыми двумя моделями. В одной из них абсолютизируются институты, прежде всего государство, в другой – индивиды, гражданское общество. Но каждое из этих образований выполняют специфические функции в социальной жизни. Если первые выступают фактором устойчивости и стабильности, то вторые – фактором развития. Абсолютизация любой из сторон порождает системный кризис общества. Поэтому лишь определённое взаимодействие индивидов, гражданского общества в целом, с одной стороны, и государства, - с другой, сможет обеспечить единство сохранения, воспроизводство и развитие социума. Достижение этого единства – сложная задача. Сохранение общества в современных условиях невозможно без его развития, но и развитие, в свою очередь, не должно осуществляться за счет человеческого потенциала. Россияне испытывают на себе слишком высокую цену осуществляемых реформ, которые привели не просто к депопуляции, а к подлинной демографической катастрофе.

Состояние динамического хаоса принципиально отличает современное общество от традиционного. В нём на первый план выходят индивиды и их объединения как субъекты рациональной деятельности, живущие в рамках определённой нормативности, но постоянно выходящие за их пределы, что выражается в росте различных форм девиаций. Эта деятельность, как отмечалось, накладывает свою печать на социальную жизнь в целом. Социология по своему содержанию и явилась отражением данных процессов и потому её можно считать теорией современного общества, о чём свидетельствует процесс её возникновения и развития.

Потребность в социологии появилась в связи с развитием капитализма, индустриализацией и урбанизацией, становлением гражданского общества, расширением свободы индивидов, изменением их потребностей, разнообразием способов удовлетворения последних, увеличением диапазона жизненных стратегий, ростом девиаций, появлением новых институтов. Все это в корне отличалось от традиционного общества, в котором жизнь была организована «по вертикальному принципу». «Иерархически - субординированная, ранговая структура доминировала… над прочими видами координированного взаимодействия социальных агентов… Социальные теоретики домодерновых эпох смотрели на общество, но видели в нём государство. Всё остальное…, его родовая сущность выпадала из поля их зрения» (30, с.6).

Аналогичная ситуация складывается в ряде стран и в наше время. Там, где имели место и до сих пор существуют тоталитарные режимы и, следовательно, господствует жесткая внешняя регламентация жизнедеятельности людей, нет востребованности

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2005 социологии. Точно также как отсутствует в ней надобность и в периоды смут, анархии вседозволенности и борьбы за выживание, когда происходит редукция социальной жизни к низшим её состояниям. И, наоборот, в развитых странах, где основную массу населения составляют средние слои, представляющие собой в той или иной степени субъектов рациональной деятельности и соответствующих ей форм взаимодействия, где существуют широкие возможности для горизонтальных связей, реализации различных жизненных устремлений, возникает потребность в познании себя и мира, сущего и должного, осознание своих целей и способов их достижения. Следовательно, в этих условиях социология приобретает практическую значимость, получает импульсы для своего развития. Поэтому не случайно общественное мнение Запада сейчас для объяснения мира склонно отдавать предпочтение социологии, а не философии, как было ещё недавно. Социальная жизнь становится подлинным предметом социологии в том случае, если она протекает по своим, особым законам, не сводимым ни к «законам казармы», ни к «законам джунглей».

О некоторых проблемах социологии

Какие же проблемы социологии актуализируются, если признать её предметом социальную жизнь, в центре которой становится рациональная деятельность, соответствующие ей формы отношений, общения и поведения людей? Прежде всего следует отметить, что необходим поворот от тем, связанных с оправданием существующего в России социального уклада, к темам, касающимися повседневной жизни и работы широких масс. Между тем последние, как справедливо отмечают авторы статьи в «Мире России», за редким исключением неинтересны нашей социологии. «Социологи не считают престижными занятия, связанные с изучением природы социального неравенства в России. Табуированным является тема по истории и последствиям приватизации в России. Почти ничего нет по причинам региональных различий, криминализации общества, отчуждения человека, произвола правящих так называемых элит бюрократии и народившейся новой российской буржуазии, аномии и утрате обществом качеств пассионарности» (31, с.91)