СОДЕРЖАНИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЕДИНКАХ

Автор: А.И. Харитонов, И.Н. Калинина

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В спортивном фехтовании наблюдается тенденция повышения быстроты выполнения боевых действий во всех видах оружия. Вследствие этого улучшается мобильность спортсменов в поединках, и фехтовальщики получают преимущество в ситуациях, где быстрота нанесения укола и выполнения двигательного действия являются ключевыми для выигрыша в схватке. Сокращение дистанции между спортсменами в поединках побуждает фехтовальщиков к созданию ситуаций ближнего боя, что обусловило направленность исследо- вания его места среди других боевых действий. Цель исследования заключа- лась в выявлении содержания приемов ближнего боя, а также его результативности в составе боевых действий у фехтовальщиков на различных видах оружия. Методика и организация исследования. Для определения основных показателей объема и результативности ситуаций ближнего боя среди боевых действий фехтовальщиков и фехтовальщиц на различных видах оружия был проведен видеоанализ поединков Кубка России 2024 года и Чемпионата России 2025 года (уровень квалификации спортсменов - от мастера спорта России до заслуженного мастера спорта России). Результаты исследования. Определено содержание ситуаций ближнего боя и их результативность в сравнении с остальными боевыми действиями у фехтовальщиков на различных видах оружия, что также обусловлено спецификой каждой из трех дисциплин спортивного фехтования. Заключение. Содержание и результативность ситуаций ближнего боя в составе остальных боевых действий на разных видах оружия имеют различия ввиду особенностей каждой из дисциплин. В фехтовании на саблях ситуации ближнего боя не возникают, так как остановка и присвоение ударов происходит до момента, когда они могут создаться. В фехтовании на рапирах ближний бой происходит реже, чем другие боевые действия, так как в нем на данном виде оружия недостаточно простого опе- режения соперника, и необходимо соблюдение правил данного вида оружия.В фехтовании на шпагах ситуации ближнего боя возникают наиболее часто, что обусловлено возможностью нанести укол быстрее своего противника.

Ближний бой, боевые действия, фехтование на шпагах, рапирах и саблях

Короткий адрес: https://sciup.org/142246065

IDR: 142246065 | УДК: 796.86 | DOI: 10.53742/1999-6799/3_2025_135-139

Текст научной статьи СОДЕРЖАНИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЕДИНКАХ

Актуальность. Спортивное фехтование представлено тремя основными видами оружия: на шпагах, рапирах и саблях. Каждый из них имеет свои основные особенности согласно правил соревнований и специфики ведения поединков. Рассматривая каждый из них, следует знать, что в самом фехтовании на любом из представленных видов оружия, за успешное поражение своего соперника засчитывают одно очко или укол (удар) [1, с. 19]. Это означает, что в поединках спортсмен обязательно должен набрать нужное количество уколов (ударов) для того чтобы выиграть поединок, при этом сделать это необходимо быстрее своего соперника. Это обуславливает некоторые особенности ведения боя, при котором фехтовальщики, как правило, используют свои «коронные действия» в критических ситуациях, например: когда проигрывают в счете или он равный.

Многообразие действий в поединках и в различных ситуациях, в которых один из противников атакует, второй защищается, либо происходит обоюдное нападение, доказывает сложность предугадывания действий соперника или создание конкретной ситуации для победы [2, с. 101]. Тем самым представленные тактические ситуации и правила ведения поединков на различных видах оружия создали свои особенности в каждом из них [3, с. 110].

Фехтование на саблях характеризуется той дисциплиной данного вида спорта, в котором спортсмены наносят в основном удары, т.е. рубящие движения для того чтобы поразить своего соперника. Однако ими также применяются и уколы, но ввиду особенностей самого оружия сабли их выполнение технически наиболее просто по сравнению с другими видами. Также важной особенностью данного вида является определение «тактической правоты» у спортсменов. Это один из пунктов правил соревнований, согласно которому, фехтовальщик, обозначивший быстрее свои атакующие намерения, получает преимущество. Оно регламентирует второму спортсмену право выполнять исключительно оборонительные действия, либо, применяя атакующие добиться регистрирования удара (укола) только с его стороны. Эта особенность на практике демонстрируется таким образом, что один из спортсменов отступает по фехтовальной дорожке, провоцируя другого на выполнения своей атаки с целью применения защиты или поиска возможности для контратаки или нападения, но заблокировав при этом атакующему спортсмену возможность поразить себя. Тем самым обоюдные действия нападения, выполненные после стартовой команды судьи, не засчитываются обоим спортсменам. Это также отразилось в практике поединков большим количеством данных действий, в которых спортсмены пытаются получить преимущество атакующих движений и получить очко в свою пользу.

Рассматривая такой вид спортивного фехтования, как рапира, следует отметить его сложность в сравнении с двумя остальными. Согласно правилам соревнований в этой дисциплине также предусмотрено понятие определения «тактической правоты». Одна ко, специфика самого вида заключается в нанесении уколов, таким образом, когда необходимо произвести «утыкание» наконечника оружия в поражаемую поверхность соперника, для того чтобы зарегистрировать укол [5, с. 534]. Тем самым, это создает особенности построения поединка в данном виде оружия таким образом, что обоюдные действия нападения не дают такого же положительного эффекта, как в фехтовании на саблях, что создает большее разнообразие тактических ситуаций, в которых фехтовальщики на рапирах вынуждены наносить уколы. Таким образом, данный вид оружия является наиболее многообразным по количеству различных ситуаций, происходящих в поединках.

Заключительная дисциплина данного вида спорта - это фехтование на шпагах. Оно является наиболее популярным среди остальных видов, во многом это обусловлено отсутствием понятия «тактической правоты», т.е. в случаях обоюдных уколов спортсменами они засчитываются каждому [4, с. 75]. Однако, возможность поразить соперника в любую часть тела в отличие от других видов дает многообразие технических приемов, конвертируемых в боевые действия, для нанесения уколов, соответственно, возрастает сложность и количество движений, которые выполняют спортсмены в обороне. Резюмируя особенности фехтования на шпагах, следует сделать вывод о его меньших количествах тактических ситуаций, но большей возможности обыграть своего соперника за счет количества секторов для поражения.

Таким образом, описанные выше особенности каждого из видов оружия создают общее понимание о специфике ведения поединков в каждой дисциплине и позволяют сделать вывод о предполагаемых различиях в содержании ситуаций ближнего боя в поединках фехтовальщиков. Находясь в близкой дистанции, спортсмены могут поразить друг друга только за счет движения самого оружия, а это может быть возможным не во всех представленных видах ввиду различий правил соревнований и специфики ведения поединков.

Цель исследования заключалась в выявлении содержания приемов ближнего боя, а также его результативности в составе боевых действий у фехтовальщиков на различных видах оружия.

Методы и организация исследования. Для изучения ситуаций ближнего боя, его содержания и результативности в составе боевых действий у фехтовальщиков различных видов оружия. Уровень квалификации спортсменов от мастера спорта России до заслуженного мастера спорта России. Были проанализированы поединки в следующих соревнованиях:

-

- Кубок России по фехтованию 2024 года;

-

- Чемпионат России по фехтованию 2025 года.

Было изучено по 31 поединку в туре прямого выбывания в каждом из соревнований среди представителей женского и мужского пола на трех основных видах оружия. Для достижения поставленной цели рассчитывались значения соотношения боевых действий и их результативность в поединках. Исследование прово-

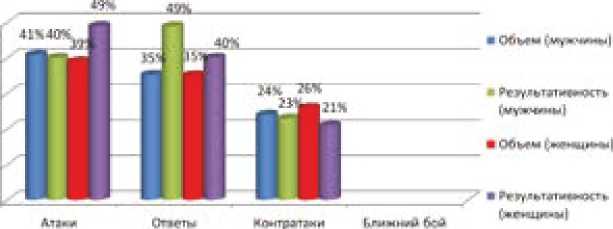

Рисунок 1.

Соотношение и результативность боевых действий фехтовальщиков на саблях

дилось согласно биоэтическим требованиям Хельсинской декларации. Все спортсмены были информированы о проведении исследования и дали добровольное согласие на участие в педагогическом эксперименте. Всего в исследовании участвовало 140 спортсменов мужского пола и 140 женского, среди которых 30 спортсменов имели квалификацию КМС, 163 фехтовальщика МС, 77 спортсменов МСМК, 10 фехтовальщиков ЗМС соответственно. Средний возраст исследуемых соста-вил26,9±5,9 лет.

Видеоанализ поединков спортсменов строился на основе определения количественного соотношения показателей действий нападения (атаки), обороны (защиты с ответами), контратак, ситуаций ближнего боя. Рассматривались поединки в «туре прямого выбывания на 15 уколов», начиная со стадии табло - 32. Спортсмены, попавшие в данную ступень, борются за рейтинговые очки во Всероссийской системе отбора в основную сборную команду Российской Федерации. Таким образом, исследуемые фехтовальщики являются наиболее перспективными и полученные результаты объективно отражают современные тенденции в фехтовании.

Для расчета основных математико-статистических показателей использовался пакет программ MicrosoftExcel 2010. Фиксировались и оценивались: соотношение выполняемых боевых действий (%), их результативность (%).

Результаты исследования. Сравнительный видеоанализ поединков в виде оружия-сабля показал следующее: фехтовальщики и фехтовальщицы чаще применяют атаки (41% и 39%, соответственно), в сравнении с ответами (по 35% у мужчин и женщин), далее расположены контратаки (24% и 26%, соответственно). Ситуаций ближнего боя в данном виде оружия в ходе анализа всех поединков не было зарегистрировано. Соответственно, результативность боевых действий определялась в атаках (40% у мужчин и 49% у женщин), ответах (49% у мужчин и 44% у женщин), контратаках (23% у мужчин и 21 % у женщин, соответственно). Полученные данные позволяют сделать вывод о различиях в составе и результативности боевых действий фехтовальщиков и фехтовальщиц на саблях таким образом, что мужчины эффективнее применяют защитно-ответные действия, а женщины атакующие, при этом контратаки имеют практически схожую результативность (рисунок 1). Данными показателями подтверждается специфика поединков в данном виде оружия и полное отсутствие ситуаций ближнего боя.

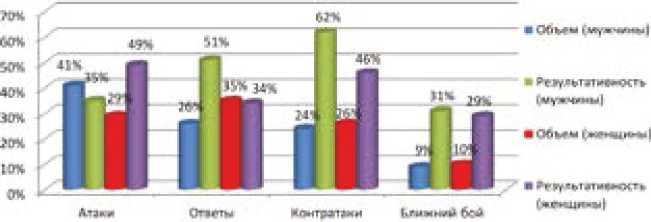

При анализе боевых действий фехтовальщиков и фехтовальщиц на рапирах выявлено, что по объему выполнения атак у мужчин наблюдается 41%, а у женщин 29%. В ответах 26% у мужчин, 35% у женщин, соответственно. По количеству контратак 24% (мужчины) и 26% (женщины). А также наблюдались ситуации ближнего боя в процентном соотношении (9% у мужчин и 10% у женщин). Рассматривая же результативность боевых действий: атаки (35% и 49%), ответы (51% и 34% соответственно), контратаки (62% и 46%), ситуации ближнего боя (31% и 29% соответственно).

Полученные данные, представленные на рисунке 2, позволяют сделать вывод о том, что исследуемые ситуации ближнего боя в виде оружия - рапира, возникают в ходе поединков фехтовальщиков данной дисциплины. При этом, их процентное соотношение среди остальных боевых действий самое низкое, также как и их результативность. Следовательно, существует необходимость в их учете и обучении ведения ближнего боя, так как данная ситуация может решить исход поединка, соответственно фехтовальщик на рапирах, обученный вести ближний бой, имеет больше шансов на победу.

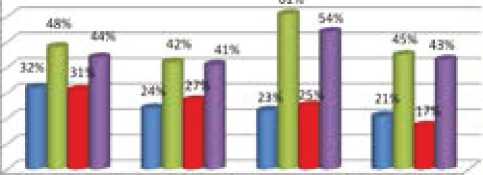

Сравнительный видеоанализ поединков в виде оружия сабля показал следующее: фехтовальщики и фехтовальщицы чаще применяют атаки (32% и 31%, соответственно), в сравнении с ответами (24% у мужчин и 27% у женщин), далее расположены контратаки (23% и 25%, соответственно). Ситуации ближнего боя в данном виде оружия в процентном соотношении составили (21% у мужчин и 17% у женщин). Результативность боевых действий в атаках составила 48% у мужчин и 44% у женщин, в ответах - 42% у мужчин и 41% у женщин, в контратаках - 61% и 54% (соответственно). В ситуациях ближнего боя результативность составила 45% у мужчин и 43% у женщин.

Таким образом, анализируя полученные данные, представленные на рисунке 3 можно сделать вывод о том, что ближний бой в поединках фехтовальщиков и фехтовальщиц на шпагах возникает в большей степени в сравнении с другими видами оружия, но по соотношению боевых действий в данной дисциплине ситуации ближнего боя создаются в меньшей степени в сравнении с остальными, по результативности являются равными с другими видами боевых действий. Да н-

Рисунок 2.

Содержание и результативность боевых действий у фехтовальщиков и фехтовальщиц на рапирах

Рисунок 3.

Соотношение и результативность боевых действий фехтовальщиков на шпагах

Кн

КЧ ыж 414 мж

2 УЧ 1Л

ПН

■ С№ъ*» Си1шш*1

■ fthTbiJii'i-OCri i^Y“4J”h|

■ Дома । rf™« A-и |

■ ?>тггы jn^uhrar.

^MHl^wl

А.ТЗШ.Л фирпч К№Гр*№и 1<ГИЫ№1 Itw

ный факт указывает на необходимость учета ситуаций ближнего боя в поединках фехтовальщиков на шпагах и значимость обучения его ведения в современных тенденциях развития данной дисциплины спортивного фехтования.

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены различия в содержании и результативности возникновения ситуаций ближнего боя у спортсменов трех видов оружия. Проведенный видеоанализ поединков у фехтовальщиков и фехтовальщиц на саблях показал, что ближний бой не возникает в поединках спортсменов данного вида оружия. Это обусловлено спецификой правил соревнований и ведения поединков таким образом, что ближний бой не может возникнуть, так как удары (уколы), которые наносят спортсмены, происходят до возможного момента начала данной ситуации.

В фехтовании на рапирах ближний бой происходит в меньшем объеме среди остальных видов боевых действий. Это обусловлено не только спецификой правил соревнований, но и большим многообразием тактических комбинаций, которые можно создать в поединках на данном виде оружия, однако необходимо учитывать наличие ситуаций ближнего боя в фехтовании на рапирах.

Видеоанализ поединков фехтовальщиков на шпагах показал, что в данной дисциплине ближний бой возникает чаще, чем в остальных видах оружия. При этом, особенности ведения поединка в данной дисциплине позволяют эффективнее применять ситуации ближнего боя для получения преимущества над своим соперником, что подтверждается практически схожей результативностью ближнего боя с другими боевыми действиями. Вышесказанное подтверждает необходи мость его учета в процессе обучения спортсменов в фехтовании на шпагах.