Содержание фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона протоки Амурской (Хабаровский край)

Автор: Яворская Н.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология

Статья в выпуске: 1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведены первые результаты исследований содержания фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона протоки Амурской реки Амур (окрестности г. Хабаровска) в весенне-осенний периоды 2014 и 2015 гг. Проанализирована сезонная динамика пигментных характеристик перифитона протоки. Дана оценка современного трофического состояния и качества воды протоки Амурской по содержанию хлорофилла.

Р. амур, протока амурская, водоросли перифитона, фотосинтетические пигменты, сезонная динамика, трофический статус, биоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/14329008

IDR: 14329008 | УДК: 574.587(571.620)

Текст научной статьи Содержание фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона протоки Амурской (Хабаровский край)

Важной составной частью современных экологических исследований является изучение структуры и функционирования водных экосистем, оценка их экологического состояния, определение трофического статуса водного объекта и качества воды, изменяющихся под влиянием природных и антропогенных факторов [8].

Одна из наиболее крупных рек России – Амур – пересекает несколько природных зон и испытывает воздействие многих антропогенных факторов. Это обусловливает необходимость постоянного мониторинга и изучения состояния реки для разработки мероприятий, препятствующих ее загрязнению и эвтрофированию. Водоросли планктона и перифитона являются одними из основных первичных продуцентов в речных экосистемах. Содержание хлорофилла а и соотношение фотосинтетических пигментов водорослей – интегральные и доступные параметры для получения сведений об уровне развития, пространственно-временном распределении фитопланктона и литофильного перифитона (фитоэпилитона), таксономическом положении доминантов водорослей и эколого-санитарных характеристиках воды [8]. Кроме того, альгоценозы прикрепленных водорослей формируют биотопы для водных беспозвоночных, служат пищевым ресурсом беспозвоночных и рыб, активно участвуют в формировании потоков вещества и энергии, процес- сах самоочищения водных объектов, являются основным преобразователем минеральных веществ в органические. Вклад водорослей перифитона в суммарную первичную продукцию ряда водоемов достигает 50% и более [9, 11, 14, 19].

Отмечено [1, 15], что на равнинных участках рек Приморья и бассейна Нижнего Амура основное количество первичной продукции создается за счет фотосинтетической активности фитопланктона. Однако в большинстве рек Дальнего Востока безраздельно доминируют сообщества фитоперифитона, которые легко выдерживают кратковременное воздействие локальных изменений гидрологического и гидрохимического режима и в общем отражают средние условия водотока. В целом в области кренали и ритрали данных рек содержание хлорофилла а колеблется от менее чем 0,2 до 26 мг/м2 и в области потамали до 200 и более мг/м2. Валовая первичная продукция дальневосточных рек изменяется от 0,00 (отсутствие фотосинтеза) до 1,7 гС/м2 в сутки [1, 20].

Несмотря на важную роль перифитонных водорослей, исследованы они в значительно меньшей степени, чем водоросли планктона и бентоса, что препятствует формированию целостного представления о структуре и функционировании водных экосистем [13]. Настоящая работа частично восполняет этот пробел, так как определение пигментных характеристик перифитона протоки Амурской до наших исследований не проводи- лось. Протока используется для судоходства и рекреации, служит местом нагула и миграции осетровых, лососевых и частиковых видов рыб, которых в реке Амур насчитывается более 130 видов. Кормовую базу многих из них составляют донные беспозвоночные животные, детрит, высшие растения и водоросли, причем только последних на Нижнем Амуре ниже впадения р. Уссури числится 336 видов, из них исключительно в теплый период года встречается до 180 видов, состоящих на 90% из диатомовых и зеленых [10, 15]. В половодье и в период летне-осенних паводков в водной массе Амура преобладают диатомовые водоросли из рода Aulacosira; в летнюю межень в планктоне наряду с диатомовыми водорослями большого количественного развития достигают сине-зеленые водоросли из родов Aphanizomenon, Anabaena и Microcystus [1].

Цель работы – оценить трофический статус и качество воды протоки Амурской по содержанию фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона.

Материал и методы

Протока Амурская (пр. Казакевичева) длиной 70 км впадает с правого берега в р. Амур в районе 930 км, напротив центральной части г. Хабаровска. В нее впадает 33 притока протяженностью менее 10 км, общая длина которых составляет 65 км. Протока соединяет устье р. Уссури с основным руслом Амура и отделяет о-в Большой Уссурийский от основной части Хабаровского края [4]. В целом химический состав воды в р. Амур гидрокарбонатно-кальциевый. Минерализация воды на Нижнем Амуре в паводковый период составляет 33–75 мг/л, в летнюю и осеннюю межень – 60–80 мг/л [12].

Обследование протоки Амурской проводилось с мая по ноябрь 2014 г. и с июня по ноябрь 2015 г. Пробы водорослей перифитона собраны в протоке Амурской, за исключением августа 2014 г., в районе с. Рощино; в августе 2014 г. – в районе с. Осиновая Речка, рядом с бывшим местом установки понтонного моста. Температура воды варьировала от 2 до 25 ºС. Грунт дна представлен разноразмерной галькой, песком, мелким щебнем и камнями с примесью детрита, редко встречалась глина.

Материалом для определения фотосинтетических пигментов служили водоросли перифитона, населяющие гравийно-галечный субстрат протоки Амурской. С глубины 0,1–0,3 м методом случайной выборки доставали 5–12 камней, с которых водоросли перифитона счищались щеткой в определенном объеме воды. Затем определяли площадь камней по их проекции весовым методом [1]. Водоросли перифитона концентрировали из 0,27–0,46 л воды путем фильтрования через мембранные фильтры «Владипор» типа МФАС-ОС-3 и фильтры обеззоленные «синяя лента» (ТУ 6-09-1678-77). Определение пигментов перифитона проводили по стандартной спектрофотометрической методике в 90% ацетоновом экстракте с учетом методических уточнений М.А. Климина и С.Е. Сиротского [7]. Измерения выполняли с помощью спектрофотометра UV-mini–1240 фирмы Shimadzu. Оценка качества воды по концентрации хлорофилла а в перифитоне водотоков выполнена по [18]. Расчет первичной продукции под 1 м2 и определение трофического статуса протоки проведены по [2, 3].

Результаты и их обсуждение

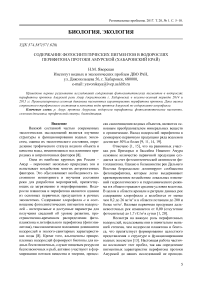

По результатам всех наблюдений в протоке Амурской концентрация основного пигмента растительной клетки – хлорофилла а колебалась в широких пределах: от 4,5 до 73,3 мг/м2. Минимальное значение было зафиксировано в августе 2015 г., максимальное – в ноябре 2015 г. Средняя концентрация хлорофилла а составила 20,3 мг/м2, наиболее часто встречающиеся значения находились в диапазоне, соответствующем мезотро-фным водотокам, и свойственны для чистых вод [16]. Близкие к максимальным значениям (более 30 мг/м2) достигали уровня слабо евтрофных вод (октябрь 2014 г.) и гипертрофных (июнь и ноябрь 2015 г.) (рис. 1). Хлорофилл а составляет от 60 до 86% суммарного хлорофилла ( а + б + с1+с2 ), содержание которого изменялось от 6,5 до 91,6 мг/м2. Желтых фотосинтетических пигментов содержалось от 2,4 до 45,6 мг/м2 (в среднем 12,7 мг/м2), причем изменения концентрации хлорофилла а и каротиноидов согласованы между собой (рис. 1).

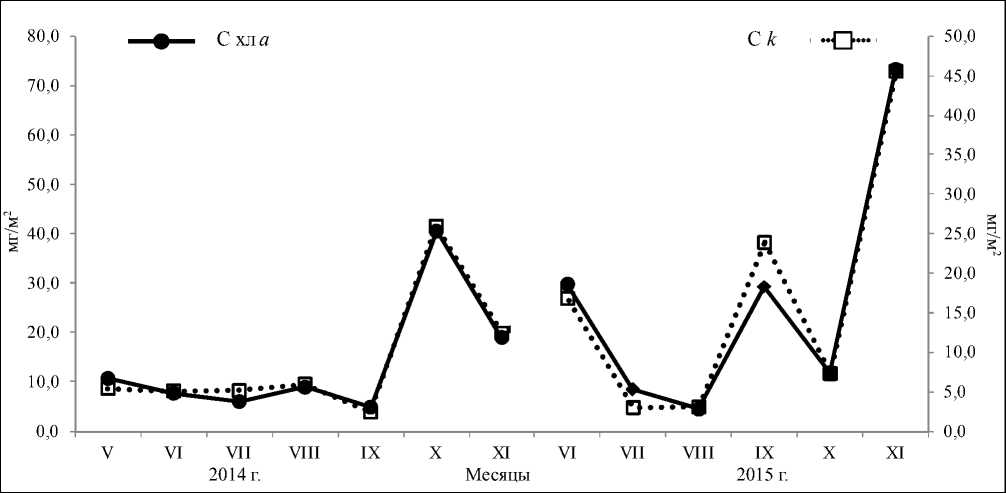

Содержание характерного для зеленых и сине-зеленых водорослей хлорофилла b колебалось от 0,5 (июнь 2014 г.) до 8,8 мг/м2 (ноябрь 2015 г.) (в среднем 2,6 мг/м2) и пигмента диатомовых и золотистых водорослей хлорофилла с1+с2 – от 0,7 (сентябрь 2014 г.) до 9,6 мг/м2 (ноябрь 2015 г.) (в среднем 2,8 мг/м2) (рис. 2).

Отношение каротиноидов к хлорофиллу а (С k / С хл а ) в среднем за вегетационные сезоны было 0,6, при минимальных значениях 0,4–0,5 (весна, лето, осень), при максимальных – 0,7–0,9 (лето, осень). Установлено [5], что каротиноиды – более стабильный компонент пигментной системы, чем хлорофилл а , поэтому при старении популяции фитопланктона и при воздействии неблаго-

Рис. 1. Динамика концентрации хлорофилла а (С хл а) и каротиноидов (С k) в протоке Амурской

Fig. 1. Dynamics of chlorophyll a (C chl a) and carotenoids (C k) concentration in the Amurskaya Channel

2014 г. Месяцы 2015 г.

Рис. 2. Динамика концентрации хлорофилла b (С хл b) и хлорофилла с1+с2 (С хл с1+с2) в протоке Амурской

Fig. 2. Dynamics of chlorophyll b (C chl b) and chlorophyll с1+с2 (C chl C1+C2) in the Amurskaya Channel приятных факторов среды, которые способствуют деструкции хлорофилла а, отношение С k / С хл а возрастает. Амплитуда его колеблется в широких пределах. Высокие средние значения С k / С хл а (около 1,0) характерны для мелководных водохранилищ и озер из-за ресуспензии каротиноидов из донных осадков, содержащих водорослевый детрит [6].

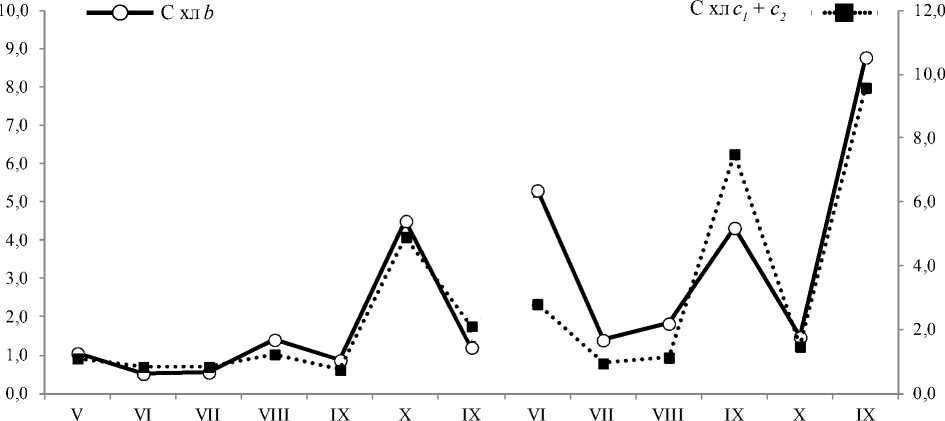

Величина отношения хлорофилла а к хлорофиллу с1+с2 (С хл а / С хл с1+с2 ) находилась в интервале 3,9–9,7, с наименьшими показателями в августе–октябре 2015 г. и наибольшими в мае 2014 г. (рис. 3) и характеризовала фотосинтетическую активность водорослей перифитона.

Максимальное значение пигментного индекса (I 430 / 664) (3,4) (август 2015 г.) определяло вполне устойчиво функционирующий перифитон и, следовательно, большое разнообразие дополнительных пигментов. Среднее значение пигментного отношения (О 480 / 664) (0,7) в период исследований также служило показателем нормального физиологического состояния водорослей, обитающих при достаточной обеспеченности биогенным питанием [17].

Сезонная динамика пигментов в водорослях перифитона протоки Амурской подтверждает важные изменения их содержания в весенний и осенний периоды, продиктованные экологическими условиями и биологическими особенностя- ми водорослей перифитона. Так, в 2014 г., после прохождения катастрофического паводка 2013 г. на р. Амур, четкий пик концентрации фотосинтетических пигментов наблюдался в октябре. В июне-июле этого же года произошло уменьшение количества пигментов в связи с повышением уровня воды в р. Амур. В августе и октябре отмечался подъем содержания хлорофилла а при снижении уровня воды в р. Амур на определенном участке водотока. В сентябре и ноябре на развитие водорослей перифитона отрицательно повлияло понижение температуры воды в протоке. В 2015 г. зафиксировано три пика концентрации пигментов – в июне, сентябре, ноябре, при небольшом спаде в июле–августе и октябре. Наименее продуктивным по содержанию пигментов был август, что объясняется повышением уровня воды в р. Амур; наиболее продуктивным – ноябрь, в первой половине которого сохранялась довольно теплая погода.

Средние значения величин концентраций основного и вспомогательных фотосинтетических пигментов несколько увеличились относительно 2014 г., что связано с формированием в этот период наиболее благоприятных абиотических факторов для развития водорослей перифитона (табл.).

Трофический статус и состояние экосистемы. Трофический статус протоки по средневзвешенным за вегетационные периоды значениям концентрации хлорофилла а в перифитоне

Рис. 3. Динамика соотношения хлорофиллов а и с1+с2 (С хл а / С хл с1+с2) и пигментного индекса (I430/664) в протоке Амурской

Fig. 3. Dynamics of chlorophyll a and с1+с2 (C chl a / C chl C1+C2) ratio and pigment index (I430/664) in the Amurskaya Channel

Средние показатели фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона протоки Амурская в 2014 и 2015 гг.

Таблица

Table

Average value photosynthetic pigments in Periphyton algae of the Amurskaya Channel in 2014 and 2015

|

Год |

С хл а , мг/м² |

С хл b , мг/м² |

С хл с1+с2 , мг/м² |

С k , мг/м² |

O 480 / 664 |

I 430 / 664 |

|

2014 |

14,6 |

1,4 |

1,7 |

9,3 |

0,6 |

2,3 |

|

2015 |

26,7 |

4,0 |

4,1 |

16,6 |

0,7 |

2,3 |

(20,3 мг/м2) оценивается как мезотрофный, II класс качества, воды чистые. Годовые для протоки Амурской показатели продукции перифитона находятся в пределах от 78 до 1284 гС/м2 или от 916 до 15024 ккал/м2, средние – 355 гС/м2 или 4151 ккал/м2 в год; вылов рыб – 0,18% от первичной продукции. Водные массы протоки по показателям продукции перифитона соответствуют гипертрофному типу.

Заключение

Выполненные исследования показали, что в сезонной и межгодовой динамике пигментных характеристик водорослей перифитона протоки Амурской в 2014–2015 гг. наблюдалось чередование мало- и высокопродуктивных периодов. Установлено, что в 2015 г. произошло повышение средних значений фотосинтетических пигментов. Максимальные концентрации основного фотосинтетического пигмента и, соответственно, величин первичной продукции наблюдались в периоды осенней межени, что связано с активным развитием водорослей перифитона.

В целом в протоке Амурской наблюдаются благоприятные условия для фотосинтеза и развития водорослей. Содержание хлорофилла а в протоке сопоставимо с таковым в других реках Дальнего Востока России [1, 16–17]. Изменение всех фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона проистекает взаимосвязанно. Распределение пигментных характеристик альгоценозов перифитона в речной системе р. Амур характеризуется увеличением их содержания в летний и осенний периоды. Значения пигментного индекса свидетельствуют о том, что изменений в физиологическом состоянии водорослей перифитона в протоке не происходило. По годовым величинам интегральной первичной продукции протока Амурская относится к высокопродуктивным водотокам. Современное экологическое состояние протоки на основе пигментных характеристик во- дорослей перифитона можно оценить как удовлетворительное, воды чистые.

Автор искр енне благодарен М.А. Климину и С.Е. Сиротскому ](ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск) за неоценимую помощь при обработке проб, критические замечания и поддержку.

Список литературы Содержание фотосинтетических пигментов в водорослях перифитона протоки Амурской (Хабаровский край)

- Богатов В.В. Экология речных сообществ российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1994. 218 с

- Бульон В.В. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. Л.: Наука, 1983. 150 с. (Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 98)

- Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск: Изд-во АН БССР, 1960. 329 с

- Гидрологическая изученность. Т. 18, вып. 1. Амур. 1966. 487 с

- Елизарова В.А., Пырина И.Л., Гецен М.В. Содержание пигментов фитопланктона в водах Харбейских озер//Продуктивность озер восточной части Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1976. С. 55-63

- Ермолаев В.И. Фитопланктон водоемов бассейна озера Сартлан. Новосибирск: Наука, 1989. 96 с

- Климин М.А., Сиротский С.Е. Распределение фотосинтетических пигментов в профиле торфяных отложений как отражение колебаний климата в голоцене//Биогеохимические и геоэкологические процессы в экосистемах. Вып. 15. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 237-248

- Котовщиков А.В. Пигментные характеристики альгоценозов речной системы Оби: автореф. дис. … канд. биол. наук. Борок, 2012. 24 с

- Медведева Л.А. Количественные характеристики сообществ перифитонных водорослей реки Кедровая (Приморский край)//Чтения памяти В.Я. Леванидова. Вып. 6. Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 443-452

- Медведева Л.А., Никулина Т.В. Каталог пресноводных водорослей юга Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2014. 271 с

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 155 с

- Мордовин А.М., Сиротский С.Е., Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М. Динамика гидрохимических показателей воды на Нижнем Амуре//Формирование вод суши юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. С. 112-118

- Протасов А.А. Пресноводный перифитон. Киев: Наукова Думка, 1994. 307 с

- Сигарева Л.Е. Хлорофилл в донных отложениях волжских водоемов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. 217 с

- Сиротский С.Е. Первичная продукция и деструкция органического вещества бассейна Нижнего Амура: автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1991. 26 с

- Сиротский С.Е. Фотосинтетические пигменты в перифитоне водотоков бассейнов рек Зея и Бурея//Чтения памяти В.Я. Леванидова. Вып. 6. Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 619-628

- Сиротский С.Е., Медведева Л.А. Пигментные характеристики водорослей перифитона водотоков Дальнего Востока//Биогеохимические и экологические исследования природных и техногенных экосистем Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1996. C. 86-96

- Сиротский С.Е., Юрьев Ю.Н. Трофический статус водных объектов бассейна Амура по содержанию хлорофилла «а» в автотрофных организмах//Геохимические и эколого-биогеохимические исследования в Приамурье. Вып. 10. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 111-129

- Трифонова И.С., Денисова И.А., Станиславская Е.В., Афанасьева А.Л. Первичная продукция и трофический статус макрофитного озера Большое Раковое (Карельский перешеек)//Биология внутренних вод. 1998. № 3. С. 9-18

- Bogatov V., Sirotsky S., Yuriev D. The ecosystem of the Amur River//Ecosystems of the World. River and tream ecosystems. Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo: Elsevier. 1995. Vol. 22. Р. 601-613