Содержание химических элементов в травостоях лугов долины р. Большой Юган

Автор: Шепелева Л.Ф., Черепинская А.Н., Рабцевич Е.С., Колесниченко Л.Г., Бакланова А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6, 2018 года.

Бесплатный доступ

Методом ICP-масс-спектрометрического анализа получены данные о количественном содержании макро- элементов в сухих растительных образцах луговых травостоев приустьевой части долины реки Большой Юган (окрестности п. Юган Сургутского района Хан- ты-Мансийского автономного округа - Югры). Изучено содержание Ca, K, Mg, Р, Mn, Fe, Na, Al, Si, Ti, Rb в шес- ти фитоценозах, три из которых (осоковый, водноосо- ковый и осоково-хвощевый) развиты в пойменных лож- бинах, два (разнотравно-осоковый и василистниково- двукисточниковый) - на гривах поймы и один (разно- травно-пырейный) - во внепойменных условиях. Отбор образцов травостоя производился по окончании дли- тельного затопления поймы в 2015 году. Установленысущественные различия элементного состава траво- стоев в зависимости от условий местоположения луго- вых сообществ. Наиболее ярко эта зависимость про- слеживается в повышенной концентрации содержания большинства из обнаруженных веществ в составе тра- востоя длительнозаливаемого осоково-хвощевого фи- тоценоза...

Макроэлементы, луга, травостой, половодье, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140238171

IDR: 140238171 | УДК: 633.2.03

Текст научной статьи Содержание химических элементов в травостоях лугов долины р. Большой Юган

Введение. Поймы рек таежной зоны Западной Сибири с точки зрения накопления элементов в почвах и растительности изучены слабо. Между тем пойменные луга используются как кормовые угодья, и их геохимическое изучение – важная прикладная задача; необходим сбор информации по элементному составу травостоев.

Луговая растительность в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) развита преимущественно в пойме р. Оби и приустьевых частях ее крупных притоков, таких как р. Вах, Салым, Юган и др. [1, 2]. Это – первичные по происхождению луга, в основном осоковые, бедные в типологическом и флористическом отношении. Исследования этих лугов проводились в 60–70-х годах [3], до освоения территории под нефтедобычу.

С развитием в округе нефтедобывающей промышленности связано поступление в природную среду загрязняющих веществ. В компонентах природной среды – водах, почвах и растительности – происходит накопление нефтепродуктов и тяжелых металлов [4–6]. В связи с этим все большую значимость приобретает проблема экологического контроля качества кормов для сельскохозяйственных животных.

Цель исследования . Оценка уровня аккумуляции химических элементов травостоями луговых фитоценозов пойменных и суходольных местоположений долины р. Большой Юган.

Задачи исследования : анализ соотношения элементов (K, Ca, P, Mg, Mn, Al, Fe, Na, Si, Rb, Ti) в зависимости от положения в рельефе, длительности затопления местообитаний и особенностей состава травостоя.

Объекты и методы исследования. Исследования проведены летом 2015 года. Участок исследования расположен на территории Сургутского района ХМАО вблизи д. Юган в пределах надпойменной террасы и поймы реки Большой Юган, примерно в 45 км от места его впадения в протоку Юганская Обь. Пойма на этом участке имеет протяженность около 7–8 км и в 2015 г. полностью затапливалась паводковымми водами. В течение 2,5 месяцев (с начала мая по первую декаду июля) были залиты высокие гривы, освобождение от воды низких уровней пришлось на август-сентябрь. Доступной для проведения наших исследований пойма стала только в сентябре.

Изучаемый сегмент поймы характеризуется залесенной гривистой прирусловой частью и заболоченной притеррасной частью. Вблизи д. Юган в притеррасной части имеются озера, отсыпные объекты. Выровненная центральная пойма занята преимущественно лугами и кустарниками.

Отбор проб производился в 6 фитоценозах [7]:

ПП 1 – разнотравно-осоковый луг развит на высокой прирусловой гриве. Фитоценоз ежегодно используется в качестве сенокосного угодья. В 2015 г. в составе травостоя доминировала (60 %) Carex acuta L., присутствовали Persicaria amphibia S.F. Gray, Stachys palustris L., Naumburgia thyrsiflora Reichenb.

ПП 3 – василистниково-двукисточниковый луг развит в 50 м от протоки на открытой поляне среди ивняков в условиях временного и небольшого затопления. Доминирует (61 %) Phalaroides arundinacea Rausch. Присутствуют в малом обилии (2–4 %) Equisetum arvense L., Vicia cracca L., Thalictrum flavum L., Lysimachia vulgaris L., Stachys palustris.

ПП 4 – разнотравно-пырейный луг, вторичного происхождения, расположен на высокой террасе р Большой Юган вблизи жилого сектора деревни. Доминирует (50 %) Elytrigia repens Nevski, обильно (7–10 %) представлены виды сорного разнотравья: Artemisia vulgaris L., Achillea millefolium L., Taraxacum officinale L., Leontodon autumnalis L.

ПП 2 – заливаемый осоковый фитоценоз развит в прибрежной части притеррасного озера. Кроме гидрофильных Carex aquatilis Wahlenb. (50 %) и C. acuta (45 %) в 2015 г. зафиксирован (1–2 %) Filipendula ulmaria Maxim.

ПП 5 – водноосоковый фитоценоз занимает нижнюю часть склона гривы к ежегодно заливаемому понижению. В травостое доминирует (95 %) C. aquatilis . Группами в малом количестве встречаются Eleocharis palustris Roem. et. Schult., Persicaria amphibia , Juncus filiformis L.

ПП 6 – осоково-хвощевый фитоценоз развит на днище ложбины прирусловой поймы. Доминируют Equisetum fluviatile L. (28 %), E. аrvense (45 %). Встречаются группами (5–12 %) C. аquatilis , Eleocharis palustris .

Для изучения элементного состава травостоя с каждой ПП в наиболее типичных местах производилось срезание травостоя с квадратов площадью 0,25 м 2 в 10-кратной повторности. После высушивания и взвешивания укосов делали среднюю пробу массой около 100 г, которую измельчали и гомогенизировали.

Геохимические исследования образцов проведены методом ICP-МS- анализа [8] специалистами Томского регионального центра коллективного пользования научным оборудованием (ТРЦКП).

На аналитических весах брали навеску измельченной пробы массой 0,10 г, помещали во фторопластовый цилиндр, приливали 1,0 мл концентрированной азотной кислоты, накрывали защитной лабораторной пленкой и помещали в термоблок, разогретый до 115 °C, где выдерживали в течение часа до полного растворения пробы. Растворенный образец переносили в мерную полипропиленовую пробирку, троекратно смывая со стенок цилиндра, и доводили деионизованной водой до 10 мл. Герметично закрывали защитной лабораторной пленкой и перемешивали. Масс-спектральное определение содер- жания элементов в анализируемых образцах проводили, используя Agilent 7500 cх, Agilent Technologies (Япония). Анализ производился в троекратной повторности.

Математическую обработку полученных результатов проводили с помощью статистических пакетов программ «Statistica 6.0» и «Excel».

Результаты исследования и их обсуждение. В образцах травостоя лугов изучали распределение элементов с высоким количественным содержанием: Ca, K, Mg, Mn, Р, Fe, Na, Al, Si, Ti, Rb. Полученные материалы показали наличие существенной вариабельности содержания элементов (рис. 1–3), что свидетельствует об избирательности поглощения элементов растениями, подтверждая имеющуюся информацию [9–11].

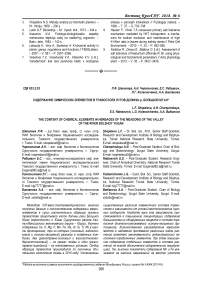

В образцах травостоев всех луговых фитоценозов установлено наиболее высокое содержание K , на порядок превышающее концентрацию других элементов. Прослеживается прямая зависимость количества этого элемента от положения в рельефе сообщества и, соответственно, от длительности затопления (рис. 1). Наибольшим содержанием (31868 ррm) отличается осоково-хвощевый фитоценоз (ПП 6), наименьшее количество K установлено в травостое незатапливаемого разнотравно-пырейного луга (9350,8 ррm).

Василистниково-двукисточниковый лугОПМвЗ

Разнотравно-пырейный луг ОП№4

Заливаемый осоковый луг ОП№2

Разнотравно-осоковый луг ОП№1

Водноосоковый луг ОП №5

Осоково-хвощевый ф/цОП№6

Рис. 1. Содержание (ррm) калия в травостоях луговых фитоценозов долины р. Большой Юган

Высоким содержанием K в травостоях характеризуются также водноосоковый (30142,5 ррm) и василистниково-двукисточниковый (26926,4 ррm) фитоценозы. Из них первый затапливался на длительный срок, а второй – освободился от воды уже в июле. По-видимому, на содержание K в растениях влияют и особенности доминантных видов.

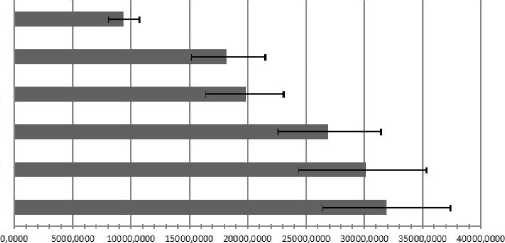

На втором месте по количеству в надземной массе оказалось железо ( Fe ), максимальное содержание которого также установлено в ПП 6 (рис. 2). Затем следуют заливаемый осоковый фитоценоз в притеррасной части поймы (ПП 2) и водноосоковый луг (ПП 5). Затапливаемые, но развитые на гривах василистниково-двукисточниковый и разнотравно-осоковый сообщества содержат меньше Fe, чем осоковые, а наименьшая концентрация железа установлена в травостое разнотравнопырейного фитоценоза (всего 27,4 ррm).

Как известно [4], в водах ХМАО концентрация железа и марганца повышенная, что обусловлено широким распространением болот. Поэтому и здесь прослеживается прямая связь с длительностью затопления участка. В притеррасной части поймы, по-видимому, на высоком содержании Fe в травостое осокового сообщества сказы- вается также выклинивание грунтовых вод. Железо необходимо для жизни растений, но в относительно небольших количествах, то есть при таких концентрациях можно говорить о загрязнении травостоя лугов поймы р. Большой Юган.

Концентрация Al также высокая (диапазон составляет от 17710,0 ррm в осоково-хвощевом травостое до 83,1 ррm в разнотравно-пырейном). Количество Al в осоковых травостоях на порядок выше, чем в злаковых (от 9380,2 ррm в ПП 2 до 1534 ррm в ПП 1). Его распределение характеризуется теми же закономерностями, что и Fe (рис. 2). Очевидно, это свидетельствует о возможном комплексировании данных элементов. Соотношение Fe/Al в пойменных травостоях меняется от 1 до 2, в отличие от них в разнотравно-пырейном фитоценозе содержание Al примерно в 3 раза выше, чем Fe.

Са в травостоях всех фитоценозов содержится в большом количестве, в диапазоне 3948–15490 ррm. Максимальным содержанием, как и в предыдущих случаях, отличается осоково-хвощевый травостой (рис. 2). На втором месте по количеству Са (6256,2 и 5351,2 ррm) находятся фитоценозы, развитые на гривах поймы (ПП 1 и ПП 3). Содержание Са в травостое разнотравно- пырейного луга и притеррасного осокового (ПП 2) сообщества характеризуется средними величинами (более 4300 ррm), наименьшее количество Са установлено в травостое водноосокового сообщества (<4000 ррm ).

Кальций – биофильный элемент, необходимый растениям для развития в больших количествах, в отличие от железа и алюминия. Его распределение в травостоях лугов довольно равномерное (кроме осоково-хвощевого сообщества). Связи содержания Са в травостое с положением в рельефе фитоценоза не прослеживается (рис. 2).

Рис. 2. Содержание (ррm) макроэлементов в травостоях луговых фитоценозов долины р. Большой Юган

Распределение Mn в травостоях луговых сообществ неравномерное (диапазон содержания элемента – от 91,7 ррm в разнотравно-пырейном травостое до 12198,0 ррm – в осоково-хвощевом). Концентрация марганца в сухой надземной массе василистниково-канареечникового фитоценоза около 370 ррm. Богаты Mn осоковые фитоценозы, особенно водноосоковый (3558,9 ррm) и разнотравноосоковый (2219,3 ррm), что подтверждает информацию [6] об интенсивном накоплении Mn при максимальной водо-насыщенности почв.

Содержание Мg в надземной массе луговых сообществ долины р. Большой Юган меньше, чем перечисленных элементов, и колебания его не столь значительные (от 5242,9 ррm в осоково-хвощевом до 942,9 ррm – в разнотравно-пырейном сообществах). Для всех других пойменных фитоценозов характерно близкое (среднее) количество – 1958,5–2653,8 ррm этого элемента. Различие условий затопления пойменных фитоценозов фактически не сказалось на аккумуляции магния травостоями лугов, однако недостаток увлажнения суходольного пырейного фитоценоза повлиял на сравнительно слабую доступность этого элемента для растений.

Диапазон содержания Р составил от 3314,5 ррm (осо-ково-хвощевое сообщество) до 952,9 ррm (разнотравнопырейное). Распределение элемента по количеству в пойменных фитоценозах сходно, однако травостои лугов, развитых на гривах, все же содержат меньше Р (рис. 2).

Содержание Na наибольшее также в травостое осоко-во-хвощевого сообщества (1756,9 ррm), наименьшее его количество – в травостое разнотравно-пырейного луга (55,6 ррm). В травостоях осоковых сообществ, развитых в понижениях, содержание Na в 2–3 раза выше, чем в фитоценозах, развитых на гривах.

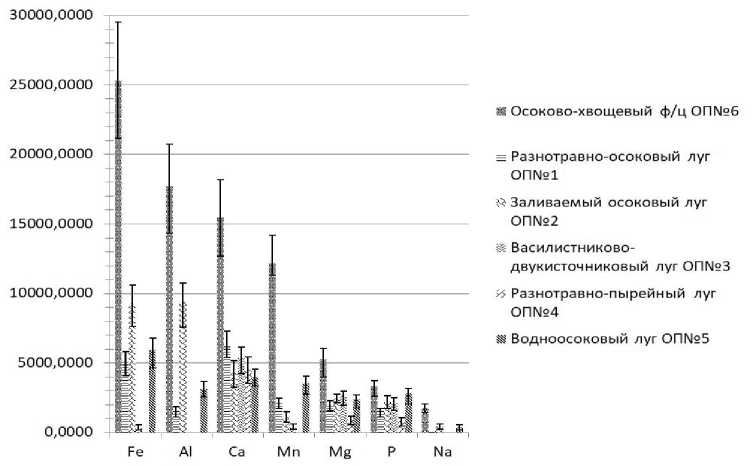

Распределение Si и Ti по изучаемому ряду фитоценозов довольно сходное (рис. 3). Максимальное содержание элементов (763,4–783,4 ррm) отмечено в надземной массе осоково-хвощевого фитоценоза (ПП 6) и заливаемого осокового (ПП 2). В травостоях всех осоковых фитоценозов количество Ti значительно выше, чем Si (в 5–10 раз). Такое соотношение может свидетельствовать об избирательности накопления Ti осоками. В работе А. Кабата-Пендиас и Х. Пендиаса (1989) отмечена способность хвощей накапливать высокие концентрации Ti, относительно осок такой информации нет. Также указано, что симптомы токсичности наблюдаются при содержании Ti в листьях кустовой фасоли свыше 200 мг/кг сухой массы.

Однако минимумы содержания этих элементов в травостоях лугов различаются. Минимальное количество Si (5,1 ррm) приходится на василистниково-двукисточниковый фитоценоз (ПП 3), а минимальное содержание Ti (4,3 ррm) выявлено в травостое суходольного пырейного сообщества (ПП 4).

На этом основании можно предположить, что аккумуляция растениями Ti в основном связана с половодьем в пойменных условиях, тогда как на накопление Si может влиять в первую очередь состав травостоя (широко известно, что в осоках и хвощах содержание кремния повышенное). Источником поступления данных элементов в пойменные фитоценозы, вероятно, служит и песчаный аллювий в прирусловой части поймы, и снос песка с отсыпных объектов в период половодья.

8Rb

STi

«i

1000,0000

Разнотравно-пырейный лугОП№4

Разнотравно-осоковый лугОП№1

Водноосоковый луг ОП№5

Заливаемый осоковый луг ОП№2

Василистниково-двукисточниковый луг

ОП№3

200,0000

400,0000

600,0000

800,0000

0,0000

Осоково-хвощевый ф/ц ОП№6

Рис. 3. Содержание (ррm) Si, Ti, Rb в травостоях луговых фитоценозов долины р. Большой Юган

Распределение Rb в изучаемом ряду фитоценозов отличается от всех перечисленных элементов тем, что его максимальная концентрация выявлена в травостое водноосокового сообщества (ПП 5 – 204,1 ррm), что указывает на активное поглощение этого элемента осокой водной. В других сообществах понижений содержание Rb ниже примерно в 2 раза (130,5 ррm – в осоковом и 119,4 ррm – в осоково-хвощевом). Необходимо отметить, что в состав и этих фитоценозов входит осока водная. Минимум количества Rb приходится на внепойменный разнотравно-пырейный фитоценоз (ПП 4 – 7,9 ррm). Средним его содержанием в травостоях (41,5–48,6 ррm) характеризуются фитоценозы, развитые на гривах. Известно (Каба-та-Пендиас, Пендиас, 1989), что для большинства видов высших растений содержание Rb составляет 20–70 мг/кг, в надземной части кормовых трав оно может достигать 130 мг/кг.

Выводы. В целом ряд убывания содержания элементов в травостоях лугов следующий.

-

1. На террасе – разнотравно-пырейный K> Ca> P> Mg> Mn> Al> Fe> Na> Si> Rb> Ti.

-

2. На гривах поймы:

-

3. В понижениях поймы:

василистниково-двукисточниковый – K> Ca> Mg> P> Mn> Fe> Al> Na> Rb> Ti> Si;

разнотравно-осоковый – K> Ca> Fe> Mn> Mg> P> Al> Na> Rb> Ti> Si.

водноосоковый – K> Fe> Ca> Mn> Al> P> Mg> Na> Rb> Ti> Si;

заливаемый осоковый – K> Fe> Al> Ca> Mg> P> Mn> Na> Ti> Rb> Si;

осоково-хвощевый – K> Fe> Al> Ca> Mn> Mg> P> Na> Ti> Si> Rb.

Соотношение элементов в травостоях лугов свидетельствует о различии геохимических процессов в рассмотренных типах местообитаний.

Прослеживается связь накопления растениями химических элементов с затоплением поймы. В травостое суходольного разнотравно-пырейного фитоценоза установлено самое низкое содержание всех элементов.

На элементный состав травостоя влияет также длительность стояния воды на участке. В основном, чем выше длительность затопления местообитания, тем больше концентрация элементов. Однако Са, P и Mg характеризуются сравнительно равномерной аккумуляцией в травостоях (кроме осоково-хвощевого сообщества).

Отмечено усиленное накопление некоторых элементов отдельными видами и группами растений. В частности, это аккумуляция K Phalaroides arundinacea , Rb – Carex aquatilis , Ti, Si – осоками и хвощами.

Список литературы Содержание химических элементов в травостоях лугов долины р. Большой Юган

- Дыдина Р.А. Обь-Иртышские луга в пределах Ханты-Мансийского округа//Тр. науч.-исслед. ин-та сел. хоз-ва Крайнего Севера. -Норильск, 1961. -Т.10. -С. 159-250.

- Титов Ю.В. Овечкина Е.С. Растительность поймы реки Вах. -Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2000. -124 с.

- Швергунова Л.В. Природные кормовые угодья Оби и Иртыша//Атлас Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. -Ханты-Мансийск, 2004. -Т. 2. -С. 85.

- Московченко Д.В. Эколого-геохимическое состояние водных объектов на территории заказника «Сургутский»//Вестн. экологии, лесоведения и ландшафтоведения. -Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2007. -Вып 7. -С. 163-171.

- Соромотин А.В. Техногенная трансформация природных экосистем таежной зоны в процессе нефтегазодобычи (на примере Тюменской области): автореф. дис.. д-ра биол. наук. -Тюмень, 2007. -47 c

- Кукушкин С.Ю. Индикаторы антропогенной нагрузки на природно-территориальные комплексы при освоении нефтегазоконденсатных месторождений севера Западной Сибири: автореф. дис.. канд. геогр. наук. -СПб., 2017. -25 с.

- Черепинская А.Н., Шепелева Л.Ф. Флуктуации пойменных лугов реки Большой Юган//Вестн. КрасГАУ. -2017. -№ 12. -С. 170-178.

- МУК 4.1.1483-03. Определение содержания химических элементов в диагностируемых биосубстратах, препаратах и биологически активных добавках методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой. -М., 2003. -22 с.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. -М.: Мир, 1998. -439 с.

- Cevheri C., Küçük Ç., Avcı M. . Element content, botanical composition and nutritional characteristics of natural forage of Şanlıurfa, Turkey//Journal of Food, Agriculture & Environment. -2013. -Vol.11 (3&4). -С. 790-794.

- Кравченко И.В., Шепелева Л.Ф., Шепелев А.И. . Особенности накопления тяжелых металлов и биологически активных веществ растений в условиях нефтяного загрязнения на территории Среднего Приобья//Проблемы региональной экологии. -2014. -№ 4. -С. 129-133.