Содержание и соотношение форм бора в почвах с разной степенью борного засоления Омь-Иртышского междуречья

Автор: Азаренко Ю.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты исследований содержания и соотношения форм бора в луговочерноземной почве с нормальным уровнем его содержания и солонце с сильным борным засолением. Установлены существенные различия между ними в содержании валового, водорастворимого, подвижного, кислоторастворимого бора. Представлены данные о содержании в почвах фракций легкорастворимого бора, специфически адсорбированного, связанного с оксидами железа, алюминия, марганца и органическим веществом.

Бор, борное засоление, формы, фракции, солонец, лугово-черноземная почва

Короткий адрес: https://sciup.org/14082590

IDR: 14082590 | УДК: 631.416

Текст научной статьи Содержание и соотношение форм бора в почвах с разной степенью борного засоления Омь-Иртышского междуречья

Иртышского междуречий выделены борные почвенно-геохимические провинции [4]. В Омской области все почвы солонцового и засоленного ряда, занимающие площадь более 2,0 млн га, в разной степени засолены бором. Наиболее высокие концентрации его содержат солонцы (5–37 мг/кг) [1]. Таким образом, проблема борного засоления и влияния его на растения актуальна для юга Западной Сибири. Несмотря на имеющиеся данные о формах бора [3,5,6], содержание их в почвах с разным уровнем концентраций элемента исследовано недостаточно. В связи с этим определенный теоретический и практический интерес представляло исследование соотношения форм микроэлемента в почвах с разной степенью борного засоления.

Цель исследования. Изучить соотношение форм бора в лугово-черноземной почве и солонце, отличающихся уровнем содержания микроэлемента.

Объекты и методы исследований. Объектами исследования являлись лугово-черноземная среднемощная среднегумусная почва и солонец лугово-черноземный сульфатно-содовый многонатриевый корковый тяжелосуглинистого состава, отобранные на Давыдовском ключевом участке Омского района, приуроченном к Омь-Иртышскому междуречью.

Для решения поставленной цели были проведены лабораторные опыты. В лабораторном опыте 1 в почвах определяли валовое содержание после сплавления почвы при температуре 900˚С, концентрации водорастворимого (переходящего в воду при комнатной температуре), подвижного (переходящего в кипящую воду) и кислоторастворимого бора (экстрагируемого 0,1 н HCl при кипячении). Время экстракции холодной и кипящей водой 5 мин, кислотой – 10 мин. Извлечение форм элемента проводили согласно методике [6] при соотношении почвы к раствору 1:10. В опыте 2 кислоторастворимый бор экстрагировали 1 н HCl в течение одного часа при комнатной температуре.

В опыте 3 определяли фракции бора, связанные с различными компонентами почвы методом, предложенным [11]. Схема последовательного фракционирования позволяет определить:

-

1. Легкорастворимый бор, представленный соединениями элемента, находящимися в почвенном растворе и неспецифически адсорбированными почвой. Извлекается 0,01М CaCl 2 при 16-часовом взаимодействии (1-я фракция).

-

2. Специфически адсорбированный бор. Экстрагируется 0,05М КН 2 РО 4 при часовом взбалтывании (2-я фракция).

-

3. Бор, связанный с оксидами железа, алюминия, марганца. Извлекается из почвы 0,2М (NH 4 ) 2 C 2 O 4 при 4-часовом взбалтывании (3-я фракция).

-

4. Бор, связанный с органическим веществом. Определяют после взаимодействия почвы с 30 % Н 2 О 2 и 0,02 М НNО 3 при рН = 2,0 и температуре 85ºС в течение 5 час. (4-я фракция).

-

5. Остаточный бор, входящий в состав алюмоборосиликатов. Выделяется из почвы смесью концентрированных кислот HNO 3, HF, HCl в соотношении 1:4:5 (5-я фракция). В нашем опыте остаточный бор, представленный наиболее химически стойкими и труднорастворимыми соединениями, мы находили по разнице между валовым содержанием элемента и суммой величин фракций 1–4. Конечное определение бора проведено колориметрическим методом с азометином-Н.

Результаты исследований. Известно, что соединения бора в почвах в зависимости от их устойчивости к выветриванию имеют разную степень растворимости. Согласно [5], наиболее легко из почвы извлекаются соли борных кислот, особенно щелочных металлов, а также некоторые боросиликаты типа датолита CaBSiO(OH), ашарита MgHBO 3 , гидроборацита CaMgB 2 O 11 , борорганические соединения. Наиболее труднорастворимым борсодержащим минералом является турмалин. По мнению [6], в разные вытяжки переходят следующие формы бора. При комнатной температуре водой из почвы экстрагируются наиболее мобильные соединения типа борных кислот и боратов щелочных металлов. При кипячении из почвы в воду дополнительно мобилизуется большинство боратов щелочных металлов, наиболее подвижные бораты кальция и магния, а также, вероятно, часть борорганических соединений. При кипячении с 0,1н НСl из почвы переходит основная часть боратов кальция и магния, а также наиболее легкорастворимые алюмоборосиликаты типа датолита. Эта форма может условно характеризовать количество несиликатных форм бора. В таком случае разница между валовым содержанием и количеством кислоторастворимого бора будет приблизительно равна концентрации микроэлемента, входящего в состав кристаллических решеток нерастворимых силикатов и алюмоборосиликатов.

Как показали результаты опыта 1, лугово-черноземная почва и солонец имели различное содержание и соотношение разных форм бора (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение форм бора в солонце лугово-черноземном корковом и лугово-черноземной почве (опыт 1, 1995 г.)

|

Горизонт, глубина, см |

Водорастворимый |

Подвижный |

Кислоторастворимый |

Силикатный бор** |

Валовое содержание, мг/кг |

||||

|

мг/кг |

% * |

мг/кг |

%* |

мг/кг |

% * |

мг/кг |

% * |

||

|

Лугово-черноземная почва |

|||||||||

|

Ап, 0-20 |

1,1 |

2,2 |

2,4 |

4,8 |

4,6 |

9,2 |

45,4 |

90,8 |

50,0 |

|

Солонец корковый |

|||||||||

|

А1, 0-5 |

2,6 |

4,7 |

6,7 |

12,2 |

10,8 |

19,6 |

44,2 |

80,4 |

55,0 |

|

В1, 5-17 |

4,6 |

6,1 |

11,7 |

15,6 |

19,5 |

26,0 |

55,5 |

74,0 |

75,0 |

|

В2, 17-26 |

14,4 |

13,7 |

27,9 |

26,6 |

42,0 |

40,0 |

63,0 |

60,0 |

105,0 |

|

В3к, 26-48 |

12,3 |

14,9 |

25,3 |

30,7 |

29,4 |

35,6 |

53,1 |

64,4 |

82,5 |

|

Ск, 84-150 |

3,1 |

4,8 |

9,7 |

14,9 |

11,0 |

16,9 |

54,0 |

83,1 |

65,0 |

Примечание: * – в таблицах 1–3 указан % от валового содержания бора; ** – бор в составе нерастворимых силикатов и алюмоборосиликатов.

Содержание подвижного бора в лугово-черноземной почве было высоким, типичным для черноземных почв. В солонце оно было значительно выше и указывало на его борное засоление, достигающее максимума в иллювиальных горизонтах. Установлено, что в пахотном слое лугово-черноземной почвы бор преимущественно был представлен алюмоборосиликатными труднорастворимыми соединениями. Кислоторастворимые соединения микроэлемента составляли около 9 % валового содержания, из них 52 % приходилось на водорастворимые и подвижные формы, 48 % на бор, дополнительно извлекаемый кислотой, и, вероятно, связанный с кальцием и магнием или входящий в состав наиболее растворимых боросиликатов.

По сравнению с лугово-черноземной почвой солонец характеризовался более высоким уровнем содержания всех форм бора. Валовое содержание элемента распределялось по профилю неравномерно и носило элювиально-иллювиальный характер, типичный для солонцов и выражаемый в минимальном содержании элемента в надсолонцовом горизонте и почвообразующей породе и максимальном – в иллювиальной части профиля.

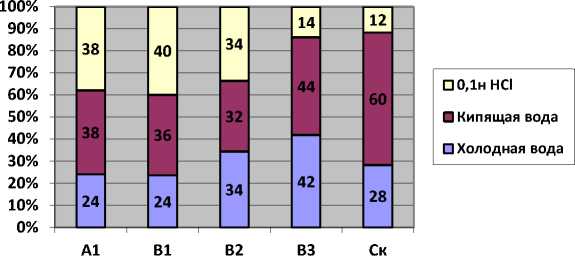

В составе общего количества элемента преобладал бор труднорастворимых силикатов и алюмобо-росиликатов (60–83 %). Содержание в солонце кислоторастворимых соединений бора было высоким: 19,6– 40 % общего содержания микроэлемента. Максимальное количество его приурочено к иллювиально-подсолонцовым горизонтам. Концентрации наиболее мобильных соединений микроэлемента, переходящих в холодную воду, достигали в них высоких значений (12,3–14,4 мг/кг), составляющих примерно половину количества подвижной формы. В гумусово-элювиальном и иллювиально-солонцовом горизонтах, а также в почвообразующей породе концентрации водорастворимого бора были более низкими. На долю подвижного бора приходилось 12,2–30,7 % общих запасов элемента, что составляло 60–88 % кислоторастворимой формы. Анализ состава несиликатной части соединений микроэлемента показал, что в верхней и средней частях профиля (гор. А1, В1, В2) она представлена примерно равными долями водорастворимого, подвижного и дополнительно извлекаемого кислотой бора (рис.).

Состав кислоторастворимых соединений бора (%) в солонце лугово-черноземном корковом тяжелосуглинистом

В нижней части (горизонты В3к, Ск) преобладали фракции, представленные преимущественно борными кислотами, борнокислыми соединениями щелочных металлов; на долю боратов кальция и магния, извлекаемых кислотой, приходилось 12–14% содержания кислоторастворимых соединений элемента.

В целом отмечается тесная зависимость распределения по профилю водорастворимого, подвижного, кислоторастворимого и валового бора в профиле солонца. Высокое содержание валового бора в иллювиальных горизонтах обусловлено аккумуляцией преимущественно несиликатных форм элемента.

В опыте 2 изучали содержание водорастворимого, подвижного и кислоторастворимого бора в профиле солонца коркового и лугово-черноземной почвы. При этом кислоторастворимый бор экстрагировали кислотой более высокой концентрации (1н НСl), но не при кипячении, а одночасовом взбалтывании при комнатной температуре. Данный способ в современных почвенно-агрохимических и экологических исследованиях применяется для извлечения так называемого «ближнего резерва» соединений элементов-металлов.

Результаты опыта показали, что при разных способах экстрагирования бора кислотой в опытах 1 и 2 содержание кислоторастворимой формы в почвах было близким. Существенные различия в содержании ее наблюдались в горизонте В2 солонца. Силикатная часть его соединений, условно принятая за разницу между валовым и кислоторастворимым бором, составляла значительную долю валового содержания, она была выше в лугово-черноземной почве (86,5–93,7 %) и ниже в солонце (74,5–86,9 %) (табл. 2).

Таблица 2

Распределение форм бора в профиле лугово-черноземной почвы и солонца лугово-черноземного коркового (опыт 2, 2010 г.)

|

Горизонт, глубина, см |

Водорастворимый |

Подвижный |

Кислоторастворимый |

Силикатный бор |

||||

|

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

|

|

Лугово-черноземная почва |

||||||||

|

Ап, 0-14 |

1,79 |

4,1 |

3,40 |

7,7 |

4,48 |

10,2 |

39,5 |

89,8 |

|

В2, 35-56 |

0,90 |

1,3 |

3,12 |

4,7 |

4,18 |

6,3 |

62,6 |

93,7 |

|

Ск, 100-130 |

3,58 |

6,3 |

8,69 |

13,3 |

8,76 |

13,5 |

56,4 |

86,5 |

|

Солонец корковый |

||||||||

|

В1, 0-17 |

6,27 |

8,4 |

16,6 |

22,1 |

19,1 |

25,5 |

55,9 |

74,5 |

|

В2, 17-33 |

10,5 |

10,0 |

21,0 |

20,0 |

22,1 |

21,0 |

82,9 |

78,9 |

|

Ск, 123-140 |

2,67 |

4,1 |

6,6 |

10,2 |

8,55 |

13,2 |

56,5 |

86,9 |

Содержание всех форм микроэлемента в лугово-черноземной почве было ниже, чем в солонце. Концентрация подвижного бора в горизонтах А и В лугово-черноземной почвы была довольно высокой. В горизонте почвообразующей породы со средней степенью содово-сульфатного засоления резко возрастала концентрация подвижного бора до уровня, превышающего его количество в породе солонца. Следует отметить, что количество валового бора и распределение составляющих его форм в породах этих двух почв было близким. Различия в содержании форм микроэлемента в лугово-черноземной почве и солонце наблюдались в верхней и средней частях профилей почв и были обусловлены разным характером процессов почвообразования.

Накопление мобильных фракций элемента в почвах было связано с процессами засоления легкорастворимыми солями и осолонцевания, следствием которого являлось перераспределение высокодисперсных минеральных, органоминеральных и органических компонентов, сорбирующих соединения микроэлемента в условиях щелочной среды.

Следует отметить, что преобладающая часть несиликатных соединений бора извлекалась при кипячении с водой, в кислоту дополнительно переходила небольшая доля элемента. В горизонтах ск луговочерноземной почвы и В2 солонца все соединения несиликатного типа экстрагировались кипящей водой.

Особый интерес представляет информация о фракциях почвенного бора, связанного различными компонентами почвы: гумусом, оксидами железа и алюминия, органическим веществом. Для этой цели был проведен лабораторный опыт 3 по изучению содержания фракций почвенного бора согласно методике, предложенной [11]. Полученные результаты позволяют ориентировочно охарактеризовать и оценить соотношение различных фракций микроэлемента в почвах с разной степенью борного засоления (табл. 3).

Установлено, что лугово-черноземная почва и солонец обладали разным составом соединений микроэлемента. Наиболее существенные различия между ними отмечались величине первых двух фракций бора, количество которых в солонце в 6,2–10,9 раз было выше. В горизонтах Ск солонца и луговочерноземной почвы количество легкорастворимого и специфически адсорбированного бора, как и подвижного, определенного в опыте 2, было близким.

Таблица 3

Распределение фракций бора в лугово-черноземной почве и солонце лугово-черноземном корковом (опыт 3, 2010 г.)

|

Горизонт, глубина, см |

Фракция 1 |

Фракция 2 |

Фракция 3 |

Фракция 4 |

Фракция 5 |

|||||

|

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

мг/кг |

% |

|

|

Лугово-черноземная почва |

||||||||||

|

Ап, 0-14 |

1,3 |

3,0 |

0,8 |

1,8 |

6,6 |

15,0 |

4,0 |

9,1 |

31,3 |

71,1 |

|

В2, 35-56 |

1,3 |

1,9 |

1,1 |

1,6 |

4,1 |

6,1 |

1,4 |

2,1 |

58,9 |

88,2 |

|

Ск, 100-130 |

3,3 |

5,1 |

3,6 |

5,5 |

3,0 |

4,6 |

0,8 |

1,2 |

54,4 |

83,6 |

|

Солонец корковый |

||||||||||

|

В1, 0-17 |

8,1 |

10,8 |

7,3 |

9,7 |

8,2 |

10,9 |

7,3 |

9,7 |

44,1 |

58,8 |

|

В2, 17-33 |

14,2 |

13,5 |

9,4 |

9,0 |

6,6 |

6,3 |

4,4 |

4,2 |

70,4 |

67,0 |

|

Ск, 123-140 |

4,6 |

7,1 |

3,0 |

4,6 |

3,1 |

4,8 |

1,0 |

1,5 |

53,3 |

82,0 |

Если сопоставить данные опытов 2 и 3, то очевидно, что холодная вода в опыте 2 извлекала из луговочерноземной почвы практически весь легкорастворимый бор (фракция1), из солонца от 74% в горизонте В1 до 58 % в горизонте Ск. Количество в солонце подвижного бора, переходящего в кипящую воду, в горизонтах В2 и Ск полностью, а в горизонте В1 на 92,8 % было равным сумме фракций 1 и 2. В лугово-черноземной почве подвижный бор представлен ими в горизонте А на 61,8 %, в горизонтах В2 и Ск – на 77–79 %.

Концентрация бора, связанного с оксидами железа, алюминия, марганца, составляла существенную величину среди определяемых фракций как в солонце, так и в лугово-черноземной почве. Как известно, борные кислоты могут образовывать комплексные соединения с гидроксидами алюминия и железа, при этом бор переходит в менее доступные формы [8]. Более высокое содержание фракции 3 наблюдалось в верхних горизонтах почв, более низкое – в горизонтах Ск. Следует отметить, что характер ее распределения совпадает с распределением валового марганца в профилях почв. Кроме того, он может быть обусловлен тем, что часть полуторных оксидов связана с гумусовыми веществами.

Взаимосвязь бора с гумусом имеет специфический характер и проявляется в разных почвах неодинаковым образом. Бор имеет тенденцию к накоплению в гумусовых горизонтах [3], в то же время исследования указывают на непрочность борорганических соединений [9]. Судя по нашим данным, значительная часть бора (до 10 %) в верхних горизонтах, как лугово-черноземной почвы, так и солонца, связана с органическим веществом. При этом в солонце содержание этой части соединений элемента в иллювиально-солонцовом и особенно подсолонцовом горизонтах в абсолютном выражении выше, чем в верхних горизонтах лугово-черноземной почвы, что, вероятно, связано со значительной растворимостью в воде гумусовых веществ солонца.

Доля так называемого остаточного бора, представленного наиболее прочно связанными соединениями алюмоборосиликатов, в лугово-черноземной почве была выше (71–88 %), чем в солонце (59–67 %). В почвообразующих породах почв содержание этой фракции различалось несущественно. В исследованных почвах сумма фракций бора 1–4 была приблизительно равна количеству несиликатной части элемента, определенной в вытяжке 1н НСl в опыте 2.

Заключение. Таким образом, содержание и распределение фракций бора в лугово-черноземной почве и солонце существенно различались. Около 90 % валового содержания элемента в лугово-черноземной почве представлено труднорастворимыми соединениями боросиликатов, на долю водорастворимого и подвижного бора приходилось соответственно 1,3–4,0 и 4,7–7,3 %. Значительная доля несиликатного бора (до 70–84 %) была связана с оксидами железа, алюминия, марганца и органическими веществами. Подвижная форма элемента в основном представлена легкорастворимыми и специфически адсорбированными соединениями, составляющими 16,5–30,3 % несиликатной части. Установлено, что в солонце труднорастворимого бора меньше (60–80 % валового содержания), а его соединения отличаются более высокой мобильностью. Доля водорастворимого бора от валового в нем составляет 4,7–14,9, подвижного – 12,2–30,7 %. Несиликатная часть соединений элемента на 50–68 % состоит из фракций легкорастворимого и специфически адсорбированного бора, на 32–50 % – из фракций, связанных с оксидами железа, алюминия, марганца, органическим веществом. В горизонтах с максимальной степенью борного засоления преобладают наиболее мобильные легкорастворимые соединения микроэлемента, представленные, вероятно, борными кислотами и боратами натрия.