Содержание и состав органического вещества почв архипелага Новая Земля

Автор: Артемьева З.С., Когут Б.М., Цомаева Е.В., Засухина Е.С., Ярославцева Н.В., Никитин Д.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Впервые с помощью метода грануло-денсиметрического фракционирования с ультразвуковой диспергацией исследован компонентный состав органического вещества пелоземов сильноскелетных остаточно-карбонатных (Skeletic Leptosols (Loamic)), карбопетроземов (Calcaric Leptosols (Protic)), петроземов (Skeletic Leptosols (Protic)) и криоземов (Oxyaquic Cryosols (Loamic)) северной части архипелага Новая Земля. Показано, что вне зависимости от глубины залегания горизонтов во всех исследованных почвах углерод (С) в дискретном органическом веществе (свободное – ЛФСВ и агрегированное – ЛФАГР) на 94–96% (в среднем) представлен органическим С (Сорг), в илистой фракции и остатке вклад Сорг снижается до 87 и 54% от Собщ фракции. Уровень накопления Сорг в различных фракциях во многом определяет микробиологическую активность почв. Коэффициент корреляции (R2, р - 0.05) между Сорг конкретных фракций (% в почве) и содержанием микробной биомассы снижается в следующем ряду: ЛФАГР (0.59) > мА (0.53) > ЛФСВ (0.50) > ил (0.36) > остаток (0.26), отражая важную роль структурных единиц почвы, в частности, неустойчивых в ультразвуковом поле микроагрегатов (мА), в обеспечении благоприятных экологических условий для функционирования микробиоты.

Арктика, экстремальные экосистемы, перигляциальная зона ледника, органическое вещество, грануло-денсиметрическое фракционирование, биомасса микроорганизмов

Короткий адрес: https://sciup.org/143185042

IDR: 143185042 | УДК: 631.44 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-214-243

Текст научной статьи Содержание и состав органического вещества почв архипелага Новая Земля

1Federal Research Centre “V.V. Dokuchaev Soil Science Institute”, 7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , **, ***, *****, ******

2Federal Research Center “Computer Science and Control “RAS, 2 Bld. 44 Vavilova Str., Moscow 119333, Russian Federation, ****

Архипелаг Новая Земля остается слабоизученным в силу наличия на его территории полигона для испытаний ядерного оружия (с 1954 г. до 90-х гг. ХХ в.) и, как следствие, крайне ограниченного к нему доступа. Но с 2009 г., благодаря появлению национального парка “Русская Арктика”, самой северной и наибольшей по площади особо охраняемой территории России, появилась возможность исследовать эти в прошлом “белые пятна” на территории архипелага. Комплексное изучение Арктики и Антарктики в настоящее время приобретает все большее значение, так как с конца ХХ в. температура воздуха за полярным круглом выросла в среднем на 2 °С (Post et al., 2019), что повлияло на арктические ландшафты, которые стали активно покрываться тундровой растительностью.

На формирование рельефа архипелага большое влияние оказали оледенения как прошлые, так и современное. Эти события придали ландшафту черты высокогорий. В рельефе архипелага присутствуют как горные массивы, так и равнинная местность. Абсолютные высоты в некоторых точках превышают 1 000 м. На островах Северный и Южный наблюдается высокогорный рельеф. Более подробное описание физико-географических характеристик архипелага Новая Земля приведено в работе (Семенков, 2020).

Начало современного этапа исследования почв Арктики было положено в конце прошлого столетия (Горячкин и др., 1998) и вновь продолжено с 2017 г. благодаря развитию национального парка “Русская Арктика” и проекта “Арктический плавучий университет” (Крупская и др., 2017; Мирошников и др., 2017). Результатом этих исследований стали пионерные данные по геологии и геохимии этой уникальной территории. Широкое покрытие местности скалами и каменистыми россыпями, накопление мелкозема на поверхности снежников и ледников (Крупская и др., 2017), наряду с чрезвычайно суровыми климатическими условиями во многом обусловливают слабую развитость почвообразовательных процессов.

В связи с современными климатическими вызовами, связанными с проблемой парникового эффекта, обусловленными в значительной степени углеродсодержащими газами, арктический регион приобретает стратегически важное с научной точки зрения значение. Поэтому на данный момент в России усиленное внимание сосредоточено на изучении природы органического вещества (ОВ) в почвах этого уникального региона. В условиях чрезвычайно сурового климата, распространения сплошной многолетней мерзлоты, низкой суммы положительных температур интенсивность минерализации и гумификации ОВ арктических почв крайне слаба. Поэтому исследование ОВ этих своеобразных почв требует специальных методов и подходов (Артемьева и др., 2016). Для специфических условий педогенеза на Крайнем Севере и, в частности, гумусообразования, помимо традиционных методов изучения содержания, состава и природы гумуса почв (Кононова, 1963; Орлов, 1974; Тюрин, 1937), большое значение имеет развивающееся в последнее время направление исследования ОВ на основе физического фракционирования почв, с особым акцентом на изучение детрита, представляющего исходный материал для формирования почвенного гумуса (Артемьева, Федотов, 2013).

В настоящее время в качестве перспективного способа разделения химически и биологически наиболее гомогенных органоминеральных компонентов представляет метод грануло-денсиметрического фракционирования с выделением группы легких фракций с плотностью < 1.8 г/см3 – “свободное” и “агрегиро- ванное” ОВ, и ОВ илистой фракции и остатка. Эффективность использования такого варианта обусловлена прежде всего тем, что он обеспечивает отделение основной массы ОВ от тонкодисперсных минеральных компонентов почв, что существенно, в частности, для выявления роли последних в аккумуляции и формировании устойчивого пула С. Данный экспериментальный способ открывает возможности для использования функционально значимых пулов ОВ в качестве инструмента уточнения генетических особенностей почв и экологических условий (гидрологических и термических параметров) их формирования. Следует отметить, что этот подход был уже ранее с успехом использован при изучении почв Крайнего Севера, в том числе погребенной торфяной почвы (озеро Белое) (Артемьева и др., 2016).

Цель работы – изучить содержание ОВ и его компонентный состав, в определенной степени взаимосвязанный с функционированием микробоценоза почв о. Северный архипелага Новая Земля.

Объекты и методы

Объекты исследования расположены на о. Северный архипелага Новая Земля. В качестве почвообразующих пород преобладают дериваты карбонатных глинистых сланцев и алевролитов, а также известняков – сильнощебнистые, преимущественно карбонатные суглинки и глины (Семенков, 2020).

Климат – морской арктический, среднегодовые температуры составляют –8 и –10 °С (Русская Гавань и Мыс Желания), средние температуры июля – +4.2 и +1.8 °С (Мосеев, 2017). Количество осадков – 320–340 мм/год (Грищенко, 2009). Отбор образцов проводился во второй половине июля 2018 г. в ходе экспедиции по проекту “Арктический плавучий университет”. Согласно Классификации почв (Классификация …, 1977), учитывая региональные особенности Арктики (Ананко и др., 2020), и международной классификации (WRB, 2022), изученные почвы отнесены к пело-земам сильноскелетным остаточно-карбонатным (Skeletic Lepto-sols (Loamic)), карбопетроземам (Calcaric Leptosols (Protic)), пет-роземам (Skeletic Leptosols (Protic)) и криоземам (Oxyaquic Cryosols (Loamic). Более подробная информация о местонахождении, о некоторых химических и физических свойствах этих почв представлена ранее (Никитин и др., 2021a, b).

Были исследованы почвы на следующих объектах:

|

Мыс Желания : |

Криозем остаточно-карбонатный сильно скелетный (р. 1) N 76º93ʹ21ʹʹ, E 68º46ʹ90ʹʹ; Петрозем криотурбированный остаточно-карбонатный сильно скелетный (р. 2) N 76º95ʹ52ʹʹ, E 68º49ʹ02ʹʹ . |

|

Ледяная Гавань : |

Карбопетрозем очень сильно скелетный (р. 3) N 76º17ʹ54ʹʹ, Е 68º09ʹ11ʹʹ; Пелозем гумусовый криотурбированный остаточно-карбонатный сильно скелетный (р. 4) N 76º17ʹ51ʹʹ, E 68º09ʹ14ʹʹ; Пелозем гумусовый перегнойный остаточ-но-карбонатный сильно скелетный (р. 5) N 76º17ʹ44ʹʹ, E 68º08ʹ55ʹʹ . |

|

Русская Гавань : |

Криозем глееватый скелетный (р. 6) N 76º11ʹ288ʹʹ, E 62º40ʹ196ʹʹ; Петрозем (р. 7) N 76º10ʹ937ʹʹ, E 62º42ʹ98ʹʹ; Карбопетрозем гумусовый мерзлотный сильно скелетный (р. 8) N76º10ʹ912ʹʹ, E 62º43ʹ825ʹʹ; Пелозем остаточно-карбонатный сильно скелетный (р. 9) N 76º10ʹ789ʹʹ, E 62º45ʹ389ʹʹ . |

|

Бухта Благополучия : |

Пелозем гумусовый остаточно-карбонатный средне скелетный (р. 10) N 75º37ʹ25ʹʹ, Е 63º48ʹ51ʹʹ; Криозем грубогумусовый остаточно-карбонатный (р. 11) N 75º37ʹ41ʹʹ, E 63º47ʹ46ʹʹ. |

В настоящей работе использован метод грануло-денсиметрического фракционирования почв с ультразвуковой диспергацией, полная схема которого была представлена ранее (Artemyeva et al., 2021). Схема фракционирования выглядит следующим образом. С помощью бромоформ-этанольной смеси (БЭС) выделяли свободное ОВ (ЛФ СВ – легкие фракции плотностью < 1.8 г/см 3 ). Далее для разрушения агрегатов использовали ультразвуковой диспергатор зондового типа ЛУЗД-0.5К-02-00000 ПС (Криамид, Россия). Озвучивание (71 Дж/мл) образца почвы (10 г + 50 мл деионизированной воды) осуществляли в течение 1 мин. с последующим центрифугированием. Процедуру повторяли 15 раз. После удаления илистых частиц с помощью БЭС выделяли агрегированное ОВ (ЛФ АГР – легкие фракции плотностью < 1.8 г/cм 3 ). Повторность трехкратная.

Таким образом, примененный метод позволяет выделить четыре пула ОВ: неагрегированное (свободное) ОВ (ЛФ СВ ), агрегированное ОВ (ЛФ АГР ), ОВ ила (Ил) и остатка (Ост).

Кроме того, используя данную схему фракционирования, почву можно разделить на две группы микроагрегатов, различающихся по степени устойчивости к диспергирующему действию ультразвука. Крупные (50–250 мкм) микроагрегаты, неустойчивые в ультразвуковом (УЗ) поле (мА), состоят из органических остатков разной степени минерализации-гумификации (ЛФ АГР ) и глинистых частиц (Ил). Связь между компонентами слабая, поэтому они легко высвобождаются под влиянием кавитации. Мелкие (1– 50 мкм) микроагрегаты, устойчивые в УЗ поле, представлены во фракции остатка (Ост).

Содержание углерода (общего (С общ ) и неорганического (С неорг )), как и общего азота (N) в пробах почв и грануло-денсиметрических фракциях определяли методом каталитического сжигания на анализаторе ТОС Analyzer (Shimadzu, Japan). При этом содержание С орг в анализируемых пробах определяли по разности между С общ и С неорг (определяли в одной пробе до и после разрушения карбонатов 10%-ной HCl). Все измерения были выполнены в двухкратной повторности.

Статистическую обработку результатов выполняли с использованием пакета Microsoft Excel 2010. Выбранный уровень значимости был p < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Закономерности аккумуляции массы основных органо-минеральных фракций

Свободное ОВ (ЛФ СВ , плотность < 1.8 г/см3)

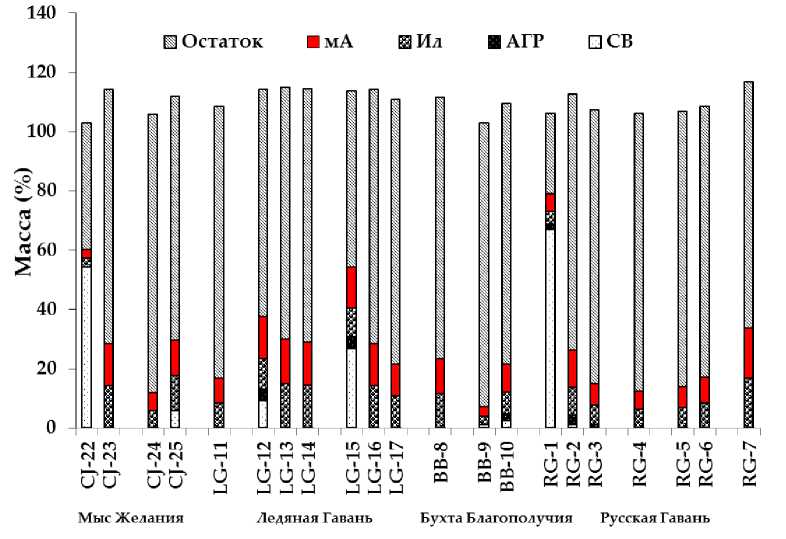

Количество ЛФ в почвах исследованных объектов значительно варьирует (рис. 1). Если в органогенном горизонте (CJ-22) криозема р. 1 объекта Мыс Желания масса ЛФ закономерно выше (более чем наполовину состоит из свободного ОВ (ЛФ СВ )), по сравнению с таковым нижележащего горизонта (CJ-23), где ЛФ СВ практически отсутствует – (< 1%), то в р. 2 (петроземе криотурби-рованном остаточно-карбонатном сильно скелетном) четко прослеживаются признаки погребения горизонта (CJ-25), обогащенного свободным ОВ (ЛФ СВ ), что, по-видимому, является следствием криотурбационных процессов (например, подстилка (надземная или корневая) опускается вниз и перемешивается с более глубокими слоями), широко распространенных на территории архипелага (рис. 1). Кроме того, свободное ОВ также может быть включено в более глубокие слои из-за повторного отложения богатого органикой аллювиального материала или длительного отложения OВ в торфах. После погребения ОВ неблагоприятные климатические условия (низкие температуры и промерзание почвы) будут препятствовать его разложению (Gerzabek et al., 2004; Bockheim et al., 2006),

На объекте Ледяная Гавань по содержанию свободного ОВ (ЛФ СВ ) явно выделяется пелозем р. 5: его верхний горизонт (LG-15) более чем на 25% представлен именно свободным ОВ. Образцы почв, отобранные из двух других разрезов этого объекта, характеризуются значительно мéньшим содержанием ЛФ СВ – почти в 3 раза (гор. LG-12 – пелозем), а в гор. LG-11 (карбопетрозем р. 3) свободное ОВ практически отсутствует (< 0.1%). Распределение ЛФ СВ по профилю имеет хорошо выраженный аккумулятивный характер – его количество резко уменьшается с глубиной, не достигая 0.1%.

Для почв объекта Бухта Благополучия (пелозем р. 10 и криозем р. 11) отмечены существенные различия в содержании ЛФ СВ : в пелоземе количество ЛФ СВ соcтавляет < 0.1%, тогда как в криоземе оба вскрытых горизонта (ВВ-9 и ВВ-10) характеризуются значительно бόльшим количеством ЛФ СВ (более чем на порядок). При этом в криоземе наблюдаются признаки погребения: нижний горизонт (ВВ-10) содержит в 2.5 раза больше свободного ОВ (ЛФ СВ ) по сравнению с таковым в верхнем горизонте (ВВ-9) (рис. 1).

На объекте Русская Гавань лишь в криоземе (р. 6) обнаружено небольшое количество ЛФ СВ (2–3%) (гор. RG-1, RG-2), в то время как в петроземе (р. 7), карбопетроземе (р. 8) и пелоземе (р. 9) свободное ОВ практически отсутствует (< 0.1%) (рис. 1).

Агрегированное ОВ (ЛФ АГР , плотность < 1.8 г/см3)

Мыс Желания. По уровню накопления агрегированного ОВ (ЛФ АГР ) верхние горизонты криозема (р. 1) и петрозема (р. 2) различаются несущественно: его содержание составляет ~ 0.2%. Исключение отмечено лишь в гор. CJ-25, где оно составляет < 0.1% (рис. 1). Распределение агрегированного ОВ в почвенных профилях обоих разрезов носит аккумулятивный характер.

Следует отметить, что общее содержание дискретного ОВ (ЛФ СВ , ЛФ АГР ) по всему профилю криозема на порядок выше по сравнению с таковым в петроземе. При этом компонентный состав дискретного ОВ в почвах данного объекта различен: в гор. CJ-22 и CJ-25 (криозема и петрозема соответственно) абсолютно преобладает свободное ОВ (почти 100% массы Σ ЛФ ), а в гор. CJ-23 и CJ-24 (криозема и петрозема соответственно) дискретное ОВ представлено в бόльшей степени агрегированным ОВ: 82 и 79% массы Σ ЛФ (криозема и петрозема соответственно).

Ледяная Гавань. Из трех почв на данном объекте лишь в карбопетроземе (р. 3) количество ЛФ АГР незначительно – едва до-стигаяет 0.2% (рис. 1). Верхние горизонты пелоземов остальных двух разрезов (4 и 5) характеризуются значительно бóльшим содержанием ЛФ АГР – оно в них практически одинаковое (~ 4%).

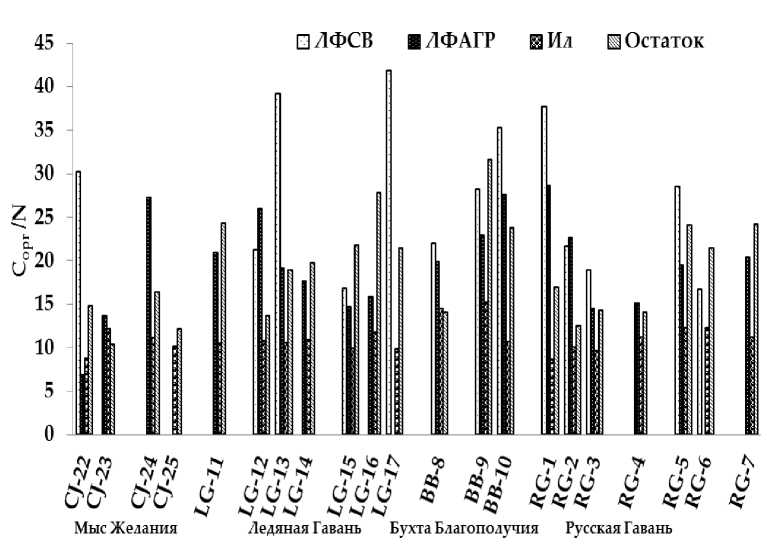

Рис. 1. Компонентный состав исследованных объектов.

Fig. 1. Component composition of the studied objects.

Однако характер распределения ЛФ АГР по профилю в этих разрезах кардинально разный: если в почве р. 5 он аккумулятивный, то в р. 4 очевидны признаки погребения, скорее всего, как следствие криотурбационных процессов.

Компонентный состав дискретного ОВ в верхних горизонтах пелоземов рр. 4 и 5 одинаков – на 70–87% (на массу Σ ЛФ ) оно состоит из ЛФ СВ , а в нижних – преимущественно из ЛФ АГР . Исключение отмечено лишь для гор. LG-17, где дискретное ОВ состоит примерно поровну из этих двух фракций (рис. 1).

Русская Гавань. Почвы данного объекта различаются как по количеству ЛФ АГР , так и по характеру его распределения по профилю. В верхнем горизонте (RG-1) криозема р. 6 количество ЛФ АГР в 1.6 раза меньше по сравнению с таковым в нижележащем горизонте (RG-2), и далее оно снижается вниз по профилю: в гор. RG-3 количество ЛФ АГР более чем в 3.5 раза ниже по сравнению с таковым в гор. RG-2 (рис. 1). Тем не менее, распределение дискретного ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) в почвенном профиле криозема носит аккумулятивный характер. При этом в верхнем горизонте (RG-1) оно практически полностью представлено ЛФ СВ (97% на массу Σ ЛФ ), а в нижележащих горизонтах (RG-2 и RG-3) – преимущественно ЛФ АГР (74–80% массы Σ ЛФ ).

Для карбопетрозема р. 8 отмечено увеличение общего количества дискретного ОВ (Σ ЛФ ) в нижележащем горизонте RG-6 по сравнению с таковым гор. RG-5; однако содержание ЛФ СВ в последнем больше (почти в 1.4 раза) по сравнению с таковым в гор. RG-6 (рис. 1). Содержание ЛФ АГР в гор. RG-6 выше по сравнению с таковым в вышележащем гор. RG-5 (в 1.9 раза), что свидетельствует в пользу погребения гор. RG-6, по-видимому, в результате криотурбационных процессов. Соответственно, состав дискретного ОВ в р. 10 представлен преимущественно агрегированным ОВ (ЛФ АГР ): 71–87% от Σ ЛФ .

Бухта Благополучия. Для ЛФ АГР почв данного объекта наблюдаются тенденции, аналогичные отмеченным ранее для ЛФ СВ : в профиле криозема (р. 11) четко прослеживается погребенный гор. ВВ-10 с повышенным, по сравнению с таковым вышележащего гор. ВВ-9, содержанием ЛФ АГР (более чем в 20 раз) (рис. 1).

Дискретное ОВ в пелоземе (р. 10) почти на 90% представлено ЛФ АГР , в отличие от криозема, где верхний горизонт (ВВ-9) практически полностью состоит из ЛФ СВ (более 90% массы Σ ЛФ ), тогда как состав дискретного ОВ в нижележащем гор. ВВ-10 примерно поровну представлен ЛФ СВ и ЛФ АГР (рис. 1).

Илистая фракция (< 1 мкм)

Содержание илистой фракции во всех объектах в среднем составляет 9.3% с минимальным количеством в органогенных горизонтах (CJ-22 и RG-1): 2.7 и 4.2% соответственно. Повышенные количества илистой фракции, как правило, отмечены в нижних горизонтах всех объектов, за исключением пелоземов (рр. 4, 5), а также криозема (р. 6), где зафиксировано незначительное снижение содержания ила вниз по профилю (гор. LG-14, LG-17, RG-3 соответственно) (рис. 1). Максимально тяжелым гранулометрическим составом выделяется пелозем р. 9 с содержанием илистой фракции > 16% (16.8%) (рис. 1).

Микроагрегаты внутри агрегатов (неустойчивые в УЗ-поле) - мА - состоят из ЛФАГР (ядро) и илистых частиц, капсули-рующих ядро микроагрегатов.

Количество структурных отдельностей такого рода, как правило, согласуется с содержанием илистой фракции в почве (рис. 1). Соответственно, максимальное количество мА наблюдается в наиболее тяжелых по гранулометрическому составу горизонтах. Следует отметить, что пелозем р. 4 (гор. LG-12 ÷ LG-14) объекта Ледяная Гавань отличается от почв всех остальных объектов наиболее равномерным распределением содержания мА по почвенному профилю. Количество мА в пелоземе р. 4 колеблется в очень узких пределах (14.2–15.0% на массу почвы), что наиболее близко к максимально наблюдаемому (16.7% на массу почвы в р. 9) в исследуемых объектах.

Фракция остатка

В состав фракции остатка входят крупнозернистый минеральный компонент (преимущественно первичные минералы), устойчивые в УЗ-поле микроагрегаты, с незначительной примесью лигниноподобных и углеподобных веществ (Артемьева, Фе- дотов, 2013). Фракция остатка в почвах изученных объектов, как правило, преобладает над остальными фракциями и достигает 77– 96%. Исключение отмечено лишь для органогенных горизонтов (CJ-22 и RG-1), где содержание фракции остатка в почве составляет 42.8 и 26.9% соответственно (рис. 1).

Качественный состав ОВ почв рассмотренных объектов

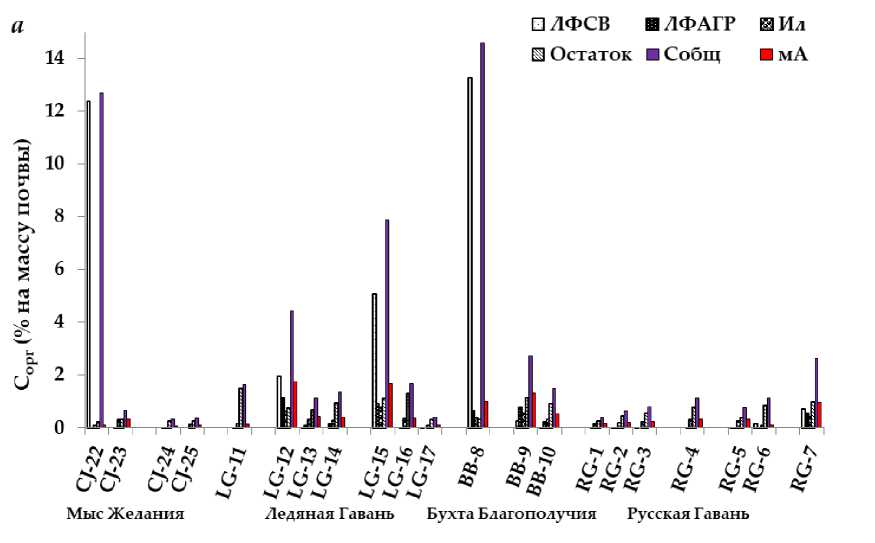

Мыс Желания. По уровню накопления С орг почвы данного объекта существенно различаются: в гор. CJ-22 криозема р. 1 его содержание в 38 раз превышает таковое в гор. CJ-24 петрозема р. 2 (рис. 2), что обусловлено, в первую очередь, компонентным составом ОВ почв данных разрезов. В первом случае С орг почвы практически полностью представлено ЛФ СВ (почти 98% от С орг почвы), на долю С орг илистой фракции и остатка приходится менее 1 и 1.6% от С орг почвы соответственно (табл. 1). Во втором случае (петрозем р. 2) свободное ОВ (ЛФ СВ ) отсутствует, дискретное ОВ состоит лишь из ЛФ АГР , на долю которого приходится < 5%, а подавляющая часть С орг почвы представлена илистой фракцией и остатком (21 и 75% от С орг почвы соответственно).

Следует отметить, что углерод свободного ОВ в гор. CJ-22 криозема р. 1 практически нацело представлен С орг , доля С неорг не превышает 0.3% от С СВ (табл. 1).

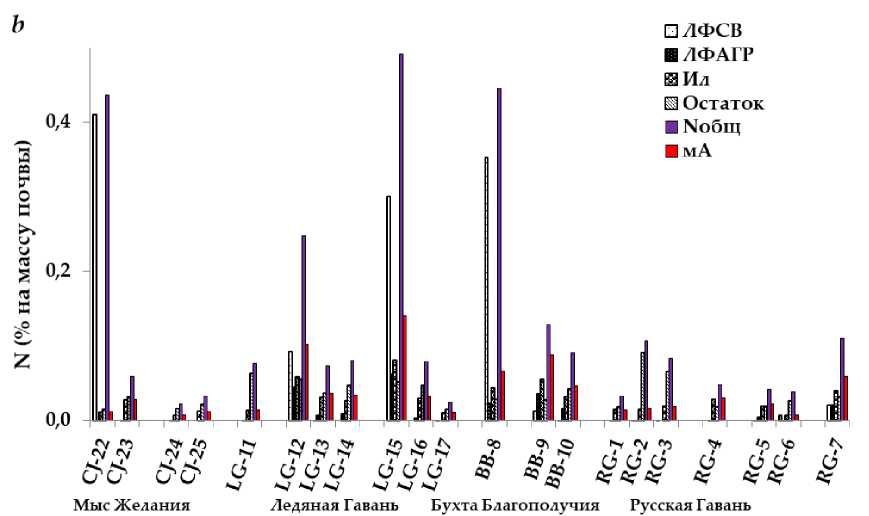

Качественный состав ЛФ СВ в гор. CJ-22 криозема р. 1 свидетельствует о значительной его обедненности азотом (C/N = 30), что, вероятно, связано с повышенной микробной биомассой в этом горизонте среди всех изученных разрезов данного объекта (170 против 23–60 мкг/г почвы в гор. CJ-23 – CJ-25) (Никитин и др., 2021b) (рис. 3).

Состав ЛФ АГР в рассматриваемых почвах свидетельствует о существенном “загрязнении” дискретного ОВ тонкодисперсным минеральным компонентом, что отражается в пониженных величинах концентрации С орг (8–15.2% на массу фракции). Ранее было выявлено, что в составе ЛФ АГР всегда присутствует минеральный компонент, тем не менее, величина концентрации С для ЛФ АГР оставалась выше 20% на массу фракции (Федотов, Артемьева, 2015).

Рис. 2. Содержание углерода (% на массу почвы) ( а ), азота (% на массу почвы) ( b ) в разных фракциях.

Fig. 2. Carbon content (% in soil) ( a ), nitrogen (% in soil) ( b ) in different fractions.

Таблица 1. Доли С орг и С неорг в разных органо-минеральных фракциях исследованных объектов Table 1. Proportions of C org and C inorg in different organo-mineral fractions of the studied objects

|

Объект |

№ разреза |

Почва |

Горизонт |

ЛФ СВ |

ЛФ АГР |

Ил |

Остаток |

мА |

|||||

|

C неорг С орг |

C неорг С орг |

C неорг |

С орг |

C неорг С орг |

C неорг С орг |

||||||||

|

% в ТОС |

% в |

ТОС |

% в |

ТОС |

% в ТОС |

% в |

ТОС |

||||||

|

1 |

Криозем |

CJ-22 |

100 |

69 |

31 |

2 |

98 |

10 |

90 |

18 |

82 |

||

|

Мыс Жела- |

CJ-23 |

100 |

5 |

95 |

42 |

58 |

4 |

96 |

|||||

|

ния |

2 |

Петрозем |

CJ-24 |

2 |

98 |

10 |

90 |

28 |

72 |

9 |

91 |

||

|

CJ-25 |

12 |

88 |

35 |

65 |

12 |

88 |

|||||||

|

3 |

Карбопетрозем |

LG-11 |

23 |

77 |

46 |

54 |

74 |

26 |

45 |

55 |

|||

|

4 |

Пелозем |

LG-12 |

2 |

98 |

1 |

99 |

4 |

96 |

54 |

46 |

2 |

98 |

|

|

LG-13 |

6 |

94 |

1 |

99 |

15 |

85 |

63 |

37 |

12 |

88 |

|||

|

Ледяная Га- |

LG-14 |

1 |

99 |

16 |

84 |

51 |

49 |

12 |

88 |

||||

|

вань |

5 |

Пелозем |

LG-15 |

3 |

97 |

1 |

99 |

6 |

94 |

59 |

41 |

4 |

96 |

|

LG-16 |

2 |

98 |

15 |

85 |

63 |

37 |

14 |

86 |

|||||

|

LG-17 |

1 |

99 |

15 |

85 |

44 |

56 |

15 |

85 |

|||||

|

10 |

Пелозем |

BB-8 |

100 |

4 |

96 |

29 |

71 |

58 |

42 |

25 |

75 |

||

|

11 |

Криозем |

BB-9 |

1 |

99 |

1 |

99 |

14 |

86 |

29 |

71 |

13 |

87 |

|

|

Бухта Благо- |

BB-10 |

100 |

100 |

3 |

97 |

12 |

88 |

1 |

99 |

||||

|

получия |

6 |

Криозем |

RG-1 |

1 |

99 |

100 |

6 |

94 |

31 |

69 |

3 |

97 |

|

|

RG-2 |

100 |

100 |

1 |

99 |

11 |

89 |

1 |

99 |

|||||

|

RG-3 |

100 |

1 |

99 |

3 |

97 |

29 |

71 |

2 |

98 |

||||

|

7 |

Петрозем |

RG-4 |

100 |

5 |

95 |

51 |

49 |

5 |

95 |

||||

|

Русская Га- |

8 |

Карбопетрозем |

RG-5 |

29 |

71 |

6 |

94 |

26 |

74 |

85 |

15 |

24 |

76 |

|

вань |

RG-6 |

5 |

95 |

1 |

99 |

20 |

80 |

82 |

18 |

20 |

80 |

||

|

9 |

Пелозем |

RG-7 |

1 |

99 |

12 |

88 |

61 |

39 |

11 |

89 |

|||

Рис. 3. Величина отношения C орг /N в арктических почвах.

Fig. 3. The C org /N ratio in arctic soils.

Наличие значительных количеств тонкодисперсного минерального компонента может быть следствием особенностей минералогического состава почв изученного объекта.

В условиях периодических циклов замерзания/оттаивания велика вероятность физического нарушения кристаллической решетки глинистых минералов, провоцирующих образование глинистых ультрамикроагрегатов очень мелкого размера с удельным весом, соизмеримым с таковым легких фракций. Следствием этого может быть “загрязнение” легких фракций этим ультрамикротон-кодиспресным минеральным материалом.

В отличие от свободного ОВ, углерод ЛФАГР в гор. CJ-22 криозема р. 1 почти на 70% представлен Снеорг (табл. 1), вниз по профилю доля его снижается до 0.3% от СЛФАГР. Напротив, углерод в поверхностном гор. CJ-24 петрозема р. 2 почти полностью представлен Сорг, доля Снеорг составляет < 2% от СЛФАГР

.

Качественный состав ОВ илистой фракции в почвах данного объекта также характеризуется весьма низкими величинами концентрации С (1.1–3.6% на массу фракции), что, по-видимому, свидетельствует о ярко выраженной микробной природе ОВ в илистой фракции с преобладанием адсорбции микробных остатков (например, клеточных остатков) на минеральную матрицу, наряду с особенностями минералогического состава.

Илистая фракция петрозема р. 2 характеризуется повышенной долей С неорг в составе общего С Ил по сравнению с таковой криозема р. 1 (10.4–12.3 против 2.4–4.7% от С Ил соответственно) (табл. 1).

Состав ОВ фракции остатка в исследованных почвах двух разрезов достаточно обычен и однотипен: C/N колеблется в пределах 10–16 (рис. 3).

Для фракции остатка в почвах объекта отмечены наиболее высокие доли С неорг в составе общего С Ост (10.4–42.2% от С Ост ) (табл. 1). Аналогично илистой фракции, вклад С неорг в исследованных почвах увеличивается с глубиной.

Ледяная Гавань. Уровень накопления почвенного органического углерода (ПОУ) в верхних горизонтах разрезов данного объекта (карбопетрозем р. 3 и пелоземы рр. 4, 5) увеличивается в следующем ряду: LG-11 < LG-12 < LG-15 (рис. 2). Почвы изучен- ных разрезов значительно различаются по компонентному составу углерода (табл. 1). В частности, в карбопетроземе (р. 3) отсутствует ЛФСВ, и 91% от Сорг почвы представлено фракцией остатка, а на долю ОВ илистой фракции и дискретного ОВ (ЛФАГР) приходится только 8 и < 1% от Сорг почвы соответственно. В почвенном профиле пелозема (р. 4) наблюдается аккумулятивный характер распределения Сорг: в верхнем горизонте (LG-12) на долю ЛФСВ и ЛФАГР приходится почти 44 и 26% от Сорг почвы соответственно. При этом вклады ОВ илистой фракции и остатка примерно равны и составляют 14 и 17% соответственно. В нижележащем горизонте (LG-13) доля ЛФСВ резко снижается (в 34 раза), а ЛФАГР – в 2.7 раза по сравнению с таковыми в вышележащем гор. LG-12. Следовательно, бóльшая часть Сорг почвы сосредоточена в илистой фракции и остатке (29 и 61% от Сорг почвы соответственно). В гор. LG-14 пелозема (р. 4) отмечено незначительное увеличение доли ЛФАГР в составе Сорг почвы по сравнению с таковой в вышележащем гор. LG-13 (11 против 9% соответственно), что, по-видимому, является проявлением криотурбационных процессов (табл. 1). Это сопровождается уменьшением в гор. LG-14 вклада илистой фракции (в 1.4 раза) и увеличением вклада остатка (в 1.1 раза) по сравнению с таковыми в гор. LG-13. В органопрофиле пелозема (р. 5), на первый взгляд, не наблюдается признаков криотурбации – он имеет выраженный аккумулятивный характер: величина Сорг почвы снижается вниз по профилю (рис. 2). Однако присутствие ЛФСВ на глубине 17–30 см явно свидетельствует об участии криотурба-ционных процессов в формировании пелозема. В верхнем горизонте (LG-15) пелозема (р. 5) Сорг почвы более чем наполовину (> 64%) представлен ЛФСВ, вклад ЛФАГР значительно ниже (11% от Сорг почвы) (табл. 1). На долю ОВ илистой фракции и остатка приходится лишь 10 и 14% от Сорг почвы соответственно. В нижележащем гор. LG-16 вклад ЛФАГР в Сорг почвы снижается в 4 раза, при этом ЛФСВ отсутствует, а доли илистой фракции и остатка увеличиваются в 2 и 5 раз соответственно, по сравнению с таковыми в гор. LG-15. Вниз по профилю в гор. LG-16 на долю ЛФСВ приходится почти 2% от Сорг почвы, вклад ОВ илистой фракции увеличивается до 24%, а остатка – снижается до 74% от Сорг почвы (табл. 1).

Горизонты LG-12 и LG-13 пелозема (р. 4) существенно различаются между собой по качественному составу ЛФ СВ . Величина отношения C/N этой фракции в гор. LG-12 составляет 21 (рис. 3), что, вероятно, связано с особенностями микробной активности. В данном горизонте отмечена максимальная среди всех почв исследованной территории величина микробной биомассы: 390 против 90 мкг/г почвы в горизонтах LG-11–LG-17 (Никитин и др., 2021b). Нижележащий гор. LG-13 явно “загрязнен” минеральным компонентом и характеризуется весьма низкими (для ЛФ СВ ) величинами концентрации C орг и N – 15.5 и 0.4% на массу фракции.

Доля С неорг в общем С СВ поверхностных горизонтов (LG-12 и LG-15) пелоземов (рр. 4, 5) выше по сравнению с таковой гор. CJ-22 объекта Мыс Желания в 6–10 раз (табл. 1).

Состав ЛФ АГР в почвах исследованных разрезов данного объекта достаточно обычен и однотипен: C/N колеблется в пределах 15–26 (рис. 3). Единственное исключение отмечено для гор. LG-11, где, аналогично почвам объекта Мыс Желания, ЛФ АГР характеризуется низкими величинами концентрации C и N (7 и 0.3% на массу фракции соответственно), что свидетельствует о значительном присутствии в ее составе ультратонкодисперсного минерального компонента.

Доля С неорг в общем С АГР исследованных почв объекта Ледяная Гавань незначительна – не превышает 2.3% от С АГР . Исключение отмечено лишь для гор. LG-11 криозема р. 3, где вклад С неорг в общий С АГР составил почти 23% (табл. 1). Тем не менее, это более чем в 3 раза ниже по сравнению с таковым в гор. CJ-22 криозема р. 1 объекта Мыс Желания.

Качественный состав ОВ илистой фракции в верхних гор. (LG-12, LG-15) пелоземов (рр. 4, 5 соответственно) характеризуется достаточно высокими величинами C и N (6.2 и 8.1% на массу фракции соответственно) и традиционной для почв Русской равнины величиной отношения C/N (~10) (Артемьева, Федотов, 2013). Остальные почвенные горизонты данного объекта отличаются явной недонасыщенностью по углероду – величины концентрации Сорг весьма низкие (1–2.5% на массу фракции). Аналогично почвам объекта Мыс Желания (описанным выше), это может быть следствием преобладания адсорбции микробных остатков (напри- мер, клеточных остатков) на минеральную матрицу, наряду с особенностями минералогического состава.

Доля С неорг в общем С Ил в исследованных почвах данного объекта колеблется в широких пределах: 3.6–6.4% от С Ил в верхних горизонтах (LG-12, LG-15), увеличиваясь с глубиной до 14.8– 16.3% от С Ил (табл. 1). Исключение отмечено лишь для верхнего гор. LG-11 карбопетрозема р. 3, где С Ил почти наполовину состоит из С неорг (46% от С Ил ).

Состав ОВ фракции остатка в изученных почвах существенно различается: C/N колеблется в широких пределах от 19 до 27 (рис. 3). Это может быть следствием очень прочной связи остатков моховой растительности с первичными минералами, которые при физическом фракционировании почвы попадают во фракцию остатка. Кроме того, это может быть следствием очень низкой концентрации N в данной фракции (0.02–0.03% на массу фракции) и возникающими при этом аналитическими ошибками, значительно влияющими на величину отношения C/N.

Характерной чертой С ост в исследованных почвах объекта Ледяная Гавань является преобладание в его составе С неорг : 50.2– 73.7% от С Ост (табл. 1). Исключение наблюдается лишь в гор. LG-17 пелозема р. 5, где вклад С неорг составляет лишь 43.7% от С Ост.

Таким образом, карбопетрозем р. 3 характеризуется наиболее высокой долей С неорг во всех фракциях ОВ среди исследованных почв данного объекта.

Русская Гавань. Среди изученных почв резко выделяется органогенный горизонт (RG-1) криозема (р. 6) с максимально наблюдаемым на всей исследованной территории уровнем накопления ПОУ (14.6% на массу почвы) и вкладом ЛФ СВ в С орг (> 90%) (рис. 2). Учитывая органогенный характер верхнего гор. RG-1 (р. 6), на долю илистой фракции и остатка приходится лишь 2.6– 2.1% от С орг, остальные 4.3% в С орг вносит ЛФ АГР (рис. 2). В нижележащем горизонте (RG-2) уровень накопления С орг более чем в 5 раз, а вклад ЛФ СВ в С орг более чем в 9 раз меньше по сравнению с таковыми в гор. (RG-1) (рис. 2); остальные почвы (петрозем р. 7, карбопетрозем р. 8, пелозем р. 9) характеризуются значительно мéньшими величинами уровня накопления С орг , как правило, С орг ≤ 1% на массу почвы (рис. 2), а также вкладом ЛФ СВ в С орг (1–2%).

В горизонтах RG-2, RG-3 (р. 6) вклады фракций ЛФ АГР , илистой и остатка составляют 15–29, 20 и 42–62% от С орг соответственно.

В петроземе (р. 7) вскрыт единственный горизонт RG-4, в котором, несмотря на то, что он классифицирован как смешанный органогенный с породой, практически не наблюдаются признаки органогенного происхождения: подавляющая часть С орг в нем сосредоточена в илистой фракции и остатке (38 и 59% от С орг ) и лишь 2.6% в С орг вносит дискретное ОВ (ЛФ АГР ) (рис. 2).

Карбопетрозем (р. 8) характеризуется очень незначительным уровнем накопления С орг . Тем не менее, горизонты (RG-5 и RG-6) содержат полный набор дискретного ОВ: вклад ЛФ СВ в С орг составляет < 1%, вклад ЛФ АГР – 3.4–4.8% от С орг соответственно; бóльшая часть С орг сосредоточена в илистой фракции и остатке (~28 и 67–68% от С оргобщ соответственно) (рис. 2).

Единственный вскрытый в пелоземе (р. 9) гор. RG-7 идентифицируется, аналогично RG-4, как смешанный органогенный с породой. Тем не менее, анализ состава ОВ свидетельствует о бóльшем участии органогенных продуктов в RG-7, по сравнению с таковым в гор. RG-4: уровень накопления С орг в пелоземе значительно выше (в 2.8 раза) по сравнению с таковым в петроземе (рис. 2). Это сопровождается увеличением вклада ЛФ АГР (в 1.2 раза), снижением вклада илистой фракции в С орг (в 1.3 раза) и увеличением вклада остатка (в 1.2 раза).

Качественный состав дискретного ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) в криоземе (р. 6) и карбопетроземе (р. 8) хорошо соотносится с микробиологическими показателями (Никитин и др., 2021b): с увеличением количества биомассы вниз по профилю увеличивается степень его микробной переработки (величина C/N сужается вниз по профилю) (рис. 3).

Дискретное ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) в карбопетроземе р. 8 выделяется среди исследованных почв данного объекта по вкладу С неорг : 4.9–29 против 0.2–1.0% от С СВ и 1.2–5.7 против 0.1–0.6% от С АГР (табл. 1).

ОВ илистой фракции в криоземе (р. 6) характеризуется максимально высокими величинами C орг среди всех исследованных объектов: 4.6–9.1% на массу фракции, а также привычной (для почв Русской равнины) величиной отношения C/N (~10) (Федотов,

Артемьева, 2015). Остальные почвы данного объекта (петроземы (рр. 7 и 9) и карбопетрозем (р. 8)) характеризуются недонасыщен-ностью по углероду – величины концентрации С орг достаточно низкие (1.9–2.8% на массу фракции).

Илистая фракция в карбопетроземе р. 8, аналогично дискретному ОВ, характеризуется наиболее высоким вкладом С неорг в общий С Ил : 20.0–25.7 против 1.2–6.5% от С Ил (табл. 1).

Качественный состав ОВ фракции остатка в почвах данного объекта, аналогично таковым объекта Бухта Благополучия, значительно варьирует: C/N колеблется в широких пределах от 14 до 24 (рис. 3).

Углерод фракции Остаток в карбопетроземе р. 8 более чем на ¾ представлен С неорг (81.5–85.4% от С Ост ). Петрозем р. 7 и пело-зем р. 9 также характеризуются повышенной долей С неорг в составе общего С Ост (51 и 61% от С Ост соответственно). Углерод фракции Остаток в криоземе р. 6 характеризуется намного мéньшим вкладом С неорг в общий С Ост : 11.4–31.1% от С Ост (рис. 2).

Таким образом, карбопетрозем р. 8 объекта Русская Гавань, аналогично карбопетрозему р. 3 объекта Ледяная Гавань, характеризуется наиболее высокой долей С неорг во всех фракциях ОВ среди исследованных почв объекта Русская Гавань.

Бухта Благополучия. Уровень накопления С орг в пелоземе и криоземе (рр. 10 и 11 соответственно) существенно различается: в гор. ВВ-8 (пелозем) он ниже в 1.5 и 2.3 раза по сравнению с таковыми в горизонтах ВВ-9 и ВВ-10 соответственно (криозем) (рис. 2). Таким образом, в формировании криозема (р. 11) очевидно значительное участие криотурбационных процессов и, как следствие, погребение гор. ВВ-10, что подтверждается увеличением величины С орг почвы (в 2.3 раза) по сравнению с таковой вышележащего гор. ВВ-9 (рис. 2). Это сопровождается аналогичными тенденциями в распределении вкладов разных пулов ОВ в С орг почвы: для дискретного ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) они максимальны в погребенном гор. ВВ-10 криозема (27 и 20% от С орг почвы соответственно) и минимальны в пелоземе (2.4 и 9.5% от С орг почвы соответственно). Распределение вкладов (С орг ) илистой фракции и остатка в С орг почвы следуют таковому массы фракций.

Качественный состав ЛФСВ в разрезах значительно различа- ется: величина отношения C/N в этой фракции колеблется от 22 (пелозем) до 33–41 (криозем) (рис. 3). По-видимому, это обусловлено разной природой ОВ в данных почвах. В первом случае единственный вскрытый горизонт (ВВ-8) представлен преимущественно породой (ССа) с незначительным включением остатков корней и моховой растительности, составляющих ЛФСВ, на долю которых приходится лишь 2.4% от Сорг почвы горизонта. В крио-земе (р. 11) с достаточно развитым растительным покровом (Deschampsia brevifolia, Saxifraga hyperborea, мхи), напротив, ЛФСВ вносит довольно существенный вклад в Сорг почвы: 15–26% от Сорг почвы и характеризуется значительно бóльшей степенью микробной переработки, что подтверждается микробиологическими показателями (Никитин и др., 2021b). В частности, общее количество микробной биомассы в гор. ВВ-9 максимальное для почв данного объекта: 211 против 147–175 мкг/г почвы в гор. ВВ-8 и ВВ-10 (Никитин и др., 2021b).

Доля С неорг в составе С ЛФСВ незначительна (0.1–0.7% от С ЛФСВ ) и соизмерим с таковой в гор. CJ-22 объекта Мыс Желания и криоземе р. 6 объекта Русская Гавань (табл. 1).

Для ЛФ АГР в разрезах наблюдаются тенденции, аналогичные таковым для ЛФ СВ : горизонты криозема (ВВ-9 и ВВ-10) отличаются от горизонта ВВ-8 пелозема более широким отношением C/N в анализируемой фракции, свидетельствующим об обеднении азотом в результате более интенсивной микробной переработки (рис. 3). Это сопровождается “загрязнением” ультратонкодисперс-ным компонентом ЛФ АГР горизонтов ВВ-8 и ВВ-9, что отражается в пониженных величинах концентрации С орг (14.7 и 10.4 на массу фракции соответственно). ЛФ АГР в погребенном гор. ВВ-10 (крио-зем) обогащена азотом по сравнению с таковой вышележащего гор. ВВ-9 (в 2 раза), что указывает на бóльшую степень его сохранности по сравнению с гор. ВВ-9.

Вклад С неорг в составе С ЛФАГР незначителен (0.2–4.4% от С ЛФСВ ), но выше такового С ЛФСВ .

ОВ илистой фракции в почвах данного объекта характеризуется промежуточными (между таковой фракцией объектов Мыс Желания и Ледяной Гаванью) величинами концентрации С (3.1– 5.7% на массу фракции), что отражается в повышенной, по срав- нению с таковыми для почв Русской равнины, величинами отношения C/N: 10.7–15.3 (рис. 3).

Доля С неорг в С Ил колеблется в пределах 14.3–28.6% от С Ил в верхних горизонтах (ВВ-8 и ВВ-9) и снижается в нижнем горизонте ВВ-10 до 2.9% от С Ил (табл. 1).

Качественный состав ОВ фракции остатка в почвах данного объекта значительно варьирует: C/N колеблется в широких пределах от 14 до 32 (рис. 3).

Вклад С неорг в составе С Ост достаточно высок в верхних горизонтах (ВВ-8 и ВВ-9): 28.8–57.6% от С Ост , в нижнем горизонте ВВ-10 он снижается до 12.2% от С Ост .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые получены уникальные экспериментальные данные по компонентному составу ОВ о. Северный архипелага Новая Земля. Показано, что широко представленные на этой территории криоземы и петроземы заметно различаются по содержанию и составу ОВ, что, вероятно, свидетельствует о разнообразии экологических условий на сравнительно небольшой территории (~49 км 2 ). Криогенные и связанные с ними криотурбационные процессы, наряду с низкими температурами, оказывают доминирующее влияние на формирование и уровень накопления ОВ в этой экстремально суровой по климатическим особенностям зоне исследования.

Несмотря на небольшие величины накопления С орг (исключая органогенные горизонты), практически во всех почвах наблюдается присутствие обеих форм дискретного ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ). Вне зависимости от глубины залегания горизонтов во всех почвенных профилях исследованных объектов углерод в дискретном ОВ (ЛФ СВ и ЛФ АГР ) на 94–96% (в среднем) представлен органическим углеродом, а в илистой фракции и остатке доля С орг от С общ фракции снижается до 87 и 54% соответственно.

Уровень накопления С орг в различных фракциях во многом определяет микробиологическую активность в почвах о. Северный. Коэффициент корреляции (R 2 , P < 0.05) между содержанием С орг фракций (% на массу почвы) и величиной микробной биомассы снижается в следующем ряду: ЛФ АГР (0.59) > мА (0.53) > ЛФ СВ

(0.50) > ил (0.36) > остаток (0.26), отражая важную роль структурных единиц почвы, в частности, неустойчивых в УЗ-поле микроагрегатов (мА), в обеспечении благоприятных экологических условий для функционирования микробиоты.

Свободное ОВ (ЛФ СВ ), как правило, представлено слабо трансформированным детритом, что отражает неблагоприятные экологические условия для разложения ОВ.

Агрегированное ОВ (ЛФ АГР ) в изученных почвах всегда “загрязнено” ультратонкодисперсным минеральным компонентом, что, вероятно, является следствием интенсивных криогенных процессов.

Илистые фракции почв часто недонасыщены по углероду: величины концентрации С орг очень низкие (1–2% на массу фракции), что, по-видимому, обусловлено недостатком дискретного ОВ в экстремально суровых климатических условиях, наряду с возможными специфическими особенностями их минералогического состава.

ОВ фракции остатка в изученных почвах характеризуется широким диапазоном величины отношения C/N (от 10 до 32). Причиной этого, с одной стороны, может быть очень прочная связь остатков моховой растительности с первичными минералами (устойчивых в УЗ-поле микроагрегатов), которые при физическом фракционировании почвы могут попадать во фракцию остатка. С другой стороны, в силу очень низкой концентрации N в данной фракции нельзя исключать высокую вероятность появления существенных аналитических ошибок при его определении, что приводит к значительной величине варьирования отношения C/N.