Содержание каротиноидов в хвое географических культур Pinus sylvestris L. в условиях Минусинского лесхоза (Красноярский край)

Автор: Зубарева Екатерина Владиславовна, Сакилиди Вера Трифоновна, Левина Роза Михайловна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 (14), 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению изменчивости содержания каротиноидов в хвое различных географических популяций сосны обыкновенной, произрастающих в условиях Минусинского лесхоза (южная лесостепь Средней Сибири). Самые высокие показатели имеют климатипы с прилегающих районов с близкими природно-климатическими условиями, а также с продвижением на север содержание каротиноидов уменьшается.

Сосна обыкновенная, географические культуры, экотипы, каротиноиды, биологически активные вещества, хвоя

Короткий адрес: https://sciup.org/144153106

IDR: 144153106

Текст научной статьи Содержание каротиноидов в хвое географических культур Pinus sylvestris L. в условиях Минусинского лесхоза (Красноярский край)

В современных условиях развития экономики первостепенное значение приобретает комплексное рациональное использование сырьевых ресурсов. Лесные богатства являются важнейшим сырьевым источником. Одним из целевых назначений географических культур, как указывал В.Д. Огиевский, является выяснение вопроса: можно ли при употреблении семян, полученных из определенных районов, выращивать здоровые насаждения, дающие ценную древесину и содержащие достаточное количество биологически активных веществ. Сосна обыкновенная недостаточно изучена в изменчивости ее биохимического состава. Необходимы исследования зависимости содержания биологически активных веществ в ее хвое от эколого-географических и наследственных факторов.

Научная проблема. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – одна из самых распространенных хвойных пород в нашей стране. Наличие в хвое ценных биологически активных веществ и возможность получения из нее дешевых лечебных препаратов, натуральных полупродуктов для парфюмерно-косметического производства, кормовых и пищевых витаминизированных добавок создают предпосылки для ее комплексной переработки. Химические вещества растительного происхождения хорошо усваиваются человеческим организмом, легче включаются в процесс жизнедеятельности, не отторгаются организмом, не оказывают вредного побочного действия, менее токсичны, не вызывают привыкания и аллергических реакций. С пищей в организм человека и животных поступают витамины, участвующие в регуляции биохимических процессов. Провитамин А – каротин – относится к группе желтых жирорастворимых пигментов – каротиноидов. В организме человека витамин А образуется из пигментов, называемых

каротинами, которые широко распространены в растительных продуктах. Одна молекула в-каротина дает две молекулы витамина А. Отсутствие каротина и витамина А в организме приводит к заболеваниям со смертельным исходом [Томчук, 1968, с. 23].

Актуальность. Таким образом, изучение пищевых, лекарственных и кормовых растений природной флоры, их региональных особенностей химического состава и питательной ценности, а также влияния факторов окружающей среды на содержание биологически активных веществ является актуальной задачей.

Научная новизна. Несмотря на большую изученность изменчивости в систематическом, лесоводственном и других аспектах, сосна обыкновенная недостаточно изучена в изменчивости ее биохимического состава. Необходимы исследования зависимости содержания биологически активных веществ в хвое от эколого-географических и наследственных факторов.

Одним из целевых назначений географических культур, как указывал В.Д. Огиевский, является выяснение вопроса лесокультурного дела: можно ли при употреблении семян, полученных из определенных районов, выращивать здоровые насаждения, дающие ценную древесину. В Сибири закладка географических культур сосны обыкновенной впервые осуществлена в 1960—1961 гг. по инициативе профессора Л.Ф. Правдина — заведующего лабораторией лесной селекции, семеноводства и интродукции Института леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР (ныне Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН), сотрудниками этого же института под руководством В.Л. Черепнина [Черепнин, 1977, с. 111-123].

Весной 1961 г. семена из 18 происхождений сосны были посеяны в питомниках Минусинского лесхоза Красноярского края. Опытные культуры пересажены в 1963 г. двухлетними сеянцами одновременно в Минусинском лесхозе и в окрестностях г. Красноярска (Погорельский стационар Института леса).

В настоящей статье мы приводим данные 47-летних культур (биологический возраст) Минусинского лесхоза (53 ° с.ш. 92 ° в.д. Южная лесостепь Средней Сибири). Цель исследования — выяснение реакции посадок сосны обыкновенной из семян различного географического происхождения содержанием биологически активных веществ (каротиноидов) на выращивание в одинаковых условиях.

Исследования проводились в 2009—2010 гг. Объектом исследования послужили тридцать пять культур сосны обыкновенной 47-летнего возраста, посаженные рядами, 7-ми различных происхождений: Колываньский лесхоз (Новосибирская область), Ордынский лесхоз (Новосибирская область), Тяжинский лесхоз (Кемеровская область), Шегарский лесхоз (Томская область), Енисейский лесхоз (Красноярский край), Богучанский лесхоз (Красноярский край), Усольский лесхоз (Иркутская область).

Одновозрастные посадки позволили в значительной степени исключить возрастной фактор влияния на содержание каротиноидов. Чтобы исключить влияние других экологических факторов (освещенности, влажности и т. д.), образцы хвои второго года жизни брались для анализа с нижней части южного (освещенного) сектора кроны, где у каждой из тридцати пяти особей сосны измерялись диаметр и высота. Количественное определение каротиноидов проводилось при помощи спектрофотометра СФ-26. Образцы хвои высушивались до абсолютно сухого состояния. Для анализа бралась навеска в среднем 40 мг, которая обрабатывалась ацетоном 100 %-ной концентрации в фарфоровой ступке в присутствии абразива. Полученная вытяжка фильтровалась и помещалась в спектрофотометр, где измерялась оптическая плотность исследуемого раствора при опреде- ленных длинах волн, проводился пересчет концентраций согласно методике [Фитолекарствоведение, 2002, с. 31]. В таблице приводятся показатели содержания каротиноидов в хвое 35 объектов.

Таблица

Количественное содержание каротиноидов в хвое географических культур Pinus sylvestris L. в условиях Минусинского лесхоза

|

№ п/п |

d ствола (см) |

h ствола (м) |

Содержание каротиноидов в % от сухого вещества |

Среднее значение каротиноидов |

|

58º с.ш. 93º в.д. Енисейский л/х (Красноярский край) |

||||

|

1 |

26 |

21,5 |

0,0169 |

0,0225 |

|

2 |

17 |

20,5 |

0,0323 |

|

|

3 |

24 |

20,5 |

0,0227 |

|

|

4 |

30 |

18 |

0,0117 |

|

|

5 |

10 |

13 |

0,0205 |

|

|

58º с.ш. 98º в.д. Богучанский л/х (Красноярский край) |

||||

|

1 |

20 |

17 |

0,0243 |

0,0204 |

|

2 |

23 |

18,5 |

0,0189 |

|

|

3 |

18 |

18 |

0,0240 |

|

|

4 |

20 |

17 |

0,0170 |

|

|

5 |

22 |

20,5 |

0,0172 |

|

|

57º с.ш. 84º в.д. Шегарский л/х (Томская область) |

||||

|

1 |

24 |

18 |

0,0234 |

0,0208 |

|

2 |

21 |

18 |

0,0201 |

|

|

3 |

20 |

17 |

0,0184 |

|

|

4 |

23 |

18 |

0,0169 |

|

|

5 |

15 |

18 |

0,0252 |

|

|

55º с.ш. 86º в.д. Тяжинский л/х (Кемеровская область) |

||||

|

1 |

22 |

18 |

0,0186 |

0,0182 |

|

2 |

29 |

18 |

0,0140 |

|

|

3 |

10 |

18 |

0,0195 |

|

|

4 |

22 |

18 |

0,0207 |

|

|

5 |

31 |

18,5 |

0,0181 |

|

|

55º с.ш. 83º в.д. Колываньский л/х (Новосибирская область) |

||||

|

1 |

20 |

18,5 |

0,0303 |

0,0264 |

|

2 |

32 |

18,5 |

0,0154 |

|

|

3 |

32 |

18,5 |

0,0329 |

|

|

4 |

20 |

17 |

0,0297 |

|

|

5 |

27 |

17,5 |

0,0236 |

|

|

54º с.ш. 82º в.д. Ордынский л/х (Новосибирская область) |

||||

|

1 |

31 |

20 |

0,0195 |

0,0233 |

|

2 |

12 |

10 |

0,0208 |

|

|

3 |

25 |

19 |

0,0277 |

|

|

4 |

31 |

19 |

0,0213 |

|

|

5 |

25 |

19,5 |

0,0270 |

|

|

53º с.ш. 104º в.д. Усольский л/х (Иркутская область) |

||||

|

1 |

18 |

21 |

0,0245 |

0,0230 |

|

2 |

25 |

20 |

0,0275 |

|

|

3 |

22 |

20 |

0,0208 |

|

|

4 |

22 |

20 |

0,0218 |

|

|

5 |

30 |

22 |

0,0204 |

|

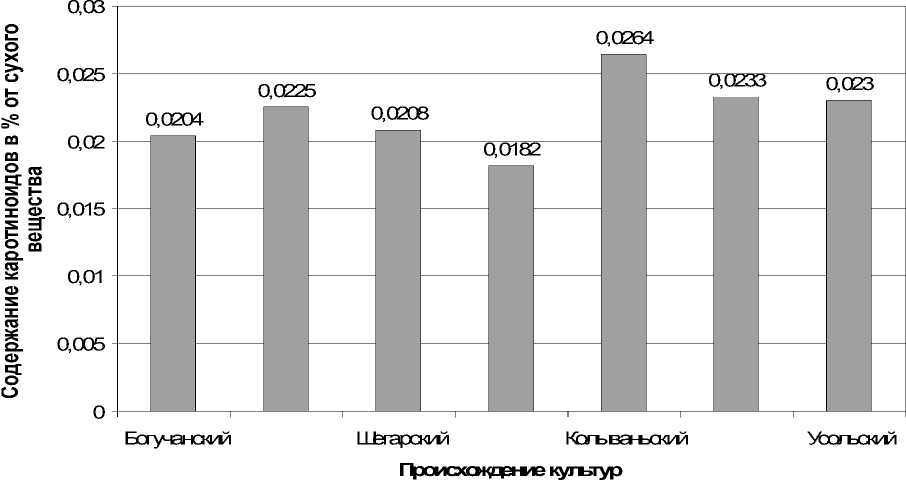

Рис. Среднее значение каротиноидов

Из данных таблицы видно, что самые высокие показатели содержания каротиноидов приходятся на культуры из Колываньского (Новосибирская область) – 0,0264 % от сухого вещества, а также Ордынского (Новосибирская область) лесхозов – 0,0233 % от сухого вещества. Наблюдается тенденция к снижению содержания каротиноидов с юга на север (исключение составляют сосны из Енисейского лесхоза Красноярского края – 0,0225 % от сухого вещества). Это культуры Тя-жинского, Шегарского и Богучанского лесхозов, их показатели – соответственно 0,0182, 0,0208 и 0,0204 % от сухого вещества.

Выводы. 1. Анализ содержания каротиноидов в хвое сосны обыкновенной в 47летних географических культурах в новых условиях произрастания показывает, что лучшие показатели имеют происхождения и климатипы с прилегающих районов с близкими природно-климатическими условиями (лесхозы Новосибирской области: 54º и 55º с.ш.), что соответствует данным О.А. Смогуновой [Смогунова, 2000, c. 9] по росту и продуктивности сосны обыкновенной в географических культурах Центральной лесостепи. С продвижением на север содержание каротиноидов уменьшается, что соответствует данным С.А. Егорова [Егоров и др., 2006, c. 44–47] по географическим культурам сосны обыкновенной в Бурятии.

-

2. Изменчивость культур сосны обыкновенной различного географического происхождения зависит от наследственных свойств семян, что соответствует данным В.Л. Черепнина, А.А. Зверева [Черепнин, 1980; Зверев, 2004, с. 72–74; Черепнин, 2007, с. 77–80].

-

3. Полученные данные по содержанию каротиноидов в хвое географических культур сосны обыкновенной 47-летнего возраста в условиях южной лесостепи Средней Сибири на этом этапе исследования указывают на высокие адаптивные свойства инорайонных популяций сосны обыкновенной, но не дают четкого ответа о преимуществах того или иного климатипа. Необходимы дальнейшие исследования.