Содержание макро- и микроэлементов в конском волосе как характеристика элементного статуса лошадей заводских и локальных пород в разных регионах России

Автор: Калашников В.В., Багиров В.А., Зайцев А.М., Калинкова Л.В., Калашникова Т.В., Блохина Н.В., Атрощенко М.М., Завьялов О.А., Фролов А.Н., Мирошников С.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Экофизиология и адаптация

Статья в выпуске: 6 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

Оптимальный баланс химических элементов исключительно важен для здоровья животных, в особенности скаковых и рысистых лошадей, у которых физические нагрузки могут находиться на грани физиологических возможностей организма. Кроме того, при традиционном табунном коневодстве условия, в которых находятся животные (например, при круглосуточном зимнем содержании на воздухе в северной части Якутии), могут оказаться экстремальными. Элементный статус лошади - важнейший маркер ее физиологического благополучия, жизнеспособности и продуктивности, а также готовности к перегрузкам. Нашей целью было выявление особенностей элементного статуса лошадей ( Equus ferus caballus ) из разнородных генетических групп, выращиваемых и используемых в неодинаковых технологических и природных условиях. Всего исследовали 198 образцов волоса от лошадей культурных (заводских) пород - русской рысистой, чистокровной верховой (английской), чистокровной арабской, чистокровной ахалтекинской, а также локальных (аборигенных) пород - башкирской, кабардинской, тувинской, якутской, мезенской, вятской. Лошади содержались по конюшенной и табунной технологии в 11 регионах Российской Федерации. В образцах определяли содержание 5 макроэлементов (кальций, калий, магний, натрий, фосфор) и 8 эссенциальных микроэлементов (кобальт, хром, медь, железо, йод, марганец, селен, цинк). Генетическую детерминацию содержания макро- и микроэлементов в волосе анализировали на лошадях чистокровной верховой (английской), чистокровной арабской и чистокровной ахалтекинской пород (Ставропольский край). Генетический профиль лошадей определяли у лошадей трех чистокровных пород (верховая английская, арабская, ахалтекинская) по 16 аутосомным микросателлитным локусам, оценивая связь степени гомозиготности по ним в каждой породе на фоне идентичных природно-климатических условий и единой технологии конюшенного содержания. Показаны достоверные различия между исследованными группами лошадей по накоплению в волосе химических элементов с учетом принадлежности животных к разным генетическим группам (породам), а также ареала, способа и технологии разведения и использования. В Республике Саха (Якутия) животные испытывали дефицит по 11 из 13 исследованных химических элементов в сравнении со средними показателями по всем обследованным регионам. Второе место по дефициту макро- и микроэлементов делили республики Башкирия и Кабардино-Балкария, третье - Республика Калмыкия и Ставропольский край. Далее следовали Архангельская, Брянская и Липецкая области. Самыми благополучными оказались Республика Тыва и Краснодарский край, где регистрировали профицит соответственно по 12 и 11 элементам, причем по отдельным из них в размере до 220 % к среднему показателю по стране. Установлено преимущество конюшенной технологии содержания поголовья, которая обеспечивает лучший баланс химических элементов в организме за счет нормирования рациона по комплексу питательных веществ. Элементный состав конского волоса имел выраженную связь с принадлежностью к той или иной генетически однородной группе. Выявлено соответствие между вектором повышения количества макро- и микроэлементов в волосе и трендом роста гетерозиготности по микросаттелитным локусам среди трех чистокровных пород. Самая благополучная по балансу элементов ахалтекинская порода выделялась большей гетерозиготностью. Создание банка данных о микронутриентном статусе разных пород и групп российских лошадей позволит лучше изучить факторы, детерминирующие обменные процессы, для разработки инновационных технологий в коневодстве.

Лошади, рысистые и скаковые породы, заводские породы, аборигенные породы, микроэлементы, микроэлементный состав волоса, ареал, технологии содержания, микросателлитная днк, генетические анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142214103

IDR: 142214103 | УДК: 636.1:591.133.15 | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.6.1234rus

Текст научной статьи Содержание макро- и микроэлементов в конском волосе как характеристика элементного статуса лошадей заводских и локальных пород в разных регионах России

В метаболизме наряду с макроэлементами исключительно важную роль играют эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы. Стабильность обменного пула химических элементов — одно из обязательных

* Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда (проект ¹ 17-16-01109).

условий для нормального функционирования любой живой системы (1, 2). Отклонения в содержании химических элементов вследствие действия экзогенных и эндогенных факторов приводят к нарушениям вплоть до развития патологических состояний (3). Недостаток или избыток минеральных веществ при элементозах наносит значительный ущерб животноводству, уменьшая продуктивность и плодовитость животных, сдерживая рост, понижая иммунный статус, вызывая повышенную смертность (4).

Радикальная интенсификация технологий на роботизированных мегафермах и промышленных комплексах повышает актуальность исследований, посвященных элементному статусу сельскохозяйственных животных и птицы (5). Очевидно, что для поддержания оптимального пула нутриентов требуются объективные тесты контроля. В этой связи внимание исследователей в последнее время привлекают так называемые аккумулирующие среды организма — эпителий, роговой слой кожи, волосы, костная ткань (6). В отличие от буферных систем (кровь, моча, лимфа), они отображают длительное поступление (в течение месяца и более) микроэлементов в организм. При этом волосы животных служат наиболее информативным биоматериалом, воссоздающим элементный статус организма в целом (7, 8). Постоянство химического состава волос обеспечивается кератиновой оболочкой, препятствующей проникновению внешних загрязнений и потере внутренних компонентов (9). Преимущества использования волоса для оценки элементного статуса сельскохозяйственных животных — безопасность и легкость отбора проб (в том числе при проведении массового скрининга), которые просто транспортировать и длительно хранить без применения специального оборудования (10).

Важность и научная ценность таких исследований определяется и тем, что человек использует лошадь в разных сферах деятельности, начиная с продуктивного (мясного и молочного) коневодства и заканчивая олимпийскими видами спорта, а география распространения пород в России включает контрастные природно-климатические зоны (11).

В настоящей работе мы впервые представили характеристики пула основных макро- и микроэлементов у лошадей заводских и аборигенных российских пород при содержании по разным технологиям и в регионах с контрастными природно-климатическими условиями. Установлено, что в Республике Саха (Якутия) животные испытывают дефицит по 11 из 13 изученных химических элементов, тогда как самые благополучные территории — Республика Тыва и Краснодарский край. Показано преимущество конюшенной технологии содержания поголовья. Для трех чистокровных пород установлено повышение содержания химических элементов в волосе с ростом гетерозиготности.

Нашей целью было выявить особенности элементного статуса у лошадей ( Equus ferus caballus ) разнородных генетических групп (с учетом технологии и региона разведения) на основании анализа волоса из гривы.

Методика. Объектом изучения (2017 год) служили взрослые лошади из 11 регионов России (Республика Якутия, Тыва, Башкирия, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский край, Архангельская, Липецкая, Брянская области). В исследование были вовлечены культурные (заводские) породы русская рысистая, чистокровная верховая (английская), чистокровная арабская, чистокровная ахалтекинская, а также локальные (аборигенные) породы башкирская, кабардинская, тувинская, якутскоая, мезенская, вятская. Лошадей объединяли в группы с учетом региона происхождения, выращивания и использования, технологии содержания, принадлежности к породе. В каждой группе определяли среднее содержание микроэлементов в волосе (12). Показатели групп сравнивали между собой и относительно средней по выборке (13).

Образцы волоса из гривы отбирали в соответствии с инструкциями и рекомендациями Приказа Министерства здравоохранения СССР от 27 июля 1978 года ¹ 701 «О внесении дополнений в приказ Министерства здравоохранения СССР от 12.08.77 ¹ 755» и «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals» (National Academy Press, Washington, D.C., 1996). В образцах ( n = 198) после озоления (SW4, «Berghof», Германия) определяли содержание макро- и микроэлементов методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с возбуждением излучения в индуктивно связанной плазме (АЭС-ИСП и МС-ИСП) (масс-спектрометр Elan 9000 и атомноэмиссионный спектрометр Optima 2000 V, «Perkin Elmer», США).

Зависимость количества макро- и микроэлементов в конском волосе от генотипа изучали у чистокровной верховой (английской), чистокровной арабской и чистокровной ахалтекинской пород при конюшенном содержании в идентичных природно-климатических условиях (14) (Терский племенной конной завод ¹ 169 и Ставропольский конный завод ¹ 170, Ставропольский край). Были определены генотипы лошадей по 16 аутосомным микросателлитным локусам : AHT4, AHT5, ASB17, ASB2, ASB23, CA425 , HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG10, HTG4, HTG6, HTG7, VHL20. ДНК выделяли из волосяных луковиц с помощью коммерческого набора ExtraGene™ DNA Prep 200» (ООО «Лаборатория Изоген», г. Москва). Разделение и детекцию продуктов амплификации проводили методом капиллярного электрофореза на генетическом анализаторе АВ 3130 («Applied Biosystems», США). Для каждой породы определяли степень гомозиготности (численность экспериментальных выборок — 319 лошадей арабской чистокровной породы, 359 лошадей чистокровной верховой породы и 141 лошадь ахалтекинской породы).

Статистическую обработку проводили в программах Microsoft Excel 2010 и Statistica 8 («StatSoft, Inc.», США). При математической обработке определяли средние величины ( M ), их стандартные ошибки (±SEM) и коэффициенты корреляции ( Сv ). Достоверность различий оценивали по t- критерию Стьюдента (при уровне значимости p ≤ 0,05).

Результаты . В этом сообщении мы проанализировали данные о содержании пяти макроэлементов (кальций, калий, магний, натрий, фосфор) и восьми эссенциальных микроэлементов (кобальт, хром, медь, железо, йод, марганец, селен, цинк) и выявили различия по этому показателю между исследованными группами лошадей из разных регионов (табл. 1). Наиболее высокое содержание кальция обнаружено у лошадей из Краснодарского края. Кальций участвует в формировании костной ткани, важен для функционирования мышечной ткани, сердца, нервной системы, кожи. Избыток кальция часто приводит к дефициту цинка и фосфора в органах. Основные причины дефицита кальция — его недостаточное количество в рационе, избыток фосфора, свинца, цинка, кобальта, магния, железа, калия и натрия в рационе, а также мягкая питьевая вода и дефицит витамина D (15). Минимальное количество кальция обнаружили у аборигенных лошадей из Якутии и Башкирии.

Высокое содержание фосфора наблюдалось у чистокровных верховых лошадей из Дагестана. Фосфору принадлежит важная роль в деятельности головного мозга, сердечных и скелетных мышц. Также он участвует в трансмембранном транспорте веществ, входящих в состав ферментов (16). Наиболее низкое количество фосфора было отмечено у лошадей вятской породы, разводимых в Липецкой области, и у аборигенных лошадей 1236

-

1. Элементный состав конского волоса (мкг/г) у лошадей заводских и локальных пород из разных регионов Российской Федерации (M±m;

2017 год)

из Якутии и Кабардино-Балкарии.

Максимальное содержание калия было выявлено у лошадей из Краснодарского края, минимальное — у аборигенных животных из Якутии, Кабардино-Балкарии и Башкирии. Наибольшее количество магния было обнаружено у мезенских животных из Архангельской области, наименьшее — у якутских лошадей. Табунные лошади из Тывы характеризовались значительно более высоким по сравнению с лошадьми из других регионов содержанием марганца и натрия (см. табл. 1).

Между исследованными группами наблюдались значительные различия по содержанию в волосах кобальта: наибольшее его количество было обнаружено у животных из Тывы и Краснодарского края, наименьшее — у мезенских лошадей из Архангельской области и аборигенных лошадей из Якутии. По содержанию хрома лидировали группы табунных лошадей аборигенных пород Башкирии, Тывы и Якутии, наименьшие значения были у животных из Кабардино-Балкарии. Лошади русской рысистой породы из Брянской области значительно превосходили остальных по содержанию железа; минимальные показатели по этому признаку были выявлены у животных локальной мезенской породы. Повышенное количество йода наблюдалось у лошадей заводских пород из Дагестана и Краснодарского края, наименьшее — у кабардинских лошадей. Избыток селена был обнаружен у чистокровных верховых, арабских и ахалтекинских лошадей из Дагестана, Ставропольского края и Калмыкии, низким содержанием этого элемента характеризовались табунные лошади локальных пород из Якутии и Тывы, а также лошади русской рысистой породы из Брянской области.

Для оценки общего дефицита (профицита) по всем исследованным макро- и микроэлементам у лошадей из того или иного региона рассчитывали процентное отношение содержания каждого элемента у животных в регионе к среднему значению по России (табл. 2). Этот показатель позволил сопоставить влияние разных внешних факторов на элементный состав волоса (13). При сложении одноименных величин отклонений от средней стала еще более очевидной резкая дифференциация регионов по содержанию важнейших химических элементов в конском волосе.

2. Дефицит ( - ) и профицит химических элементов в конском волосе у лошадей заводских и локальных пород из разных регионов России относительно пула в среднем по стране (%) (2017 год)

Архангельская область ( n = 20), 10 — Липецкая область ( n = 20), 11 — Брянская область ( n = 15).

В Республике Саха (Якутия) животные испытывали дефицит по 11 из 13 исследованных химических элементов в сравнении со средними по-1238

казателями по всем обследованным регионам. Второе место по дефициту макро- и микроэлементов делили республики Башкирия и Кабардино-Балкария, третье — республика Калмыкия и Ставропольский край. Далее следовали Архангельская, Брянская и Липецкая области. Самыми благополучными оказались Республика Тыва и Краснодарский край, где регистрировали профицит соответственно по 12 и 11 элементам, причем по некоторым до 220 % к среднему показателю по стране. Вероятно, что выявленный региональный дефицит по многим химическим элементам был связан с биогеохимическими особенностями той или иной территории.

Одним из объяснений четкой дифференциации регионов по содержанию элементов может быть тот факт, что установленный в эксперименте состав конского волоса связан с технологией содержания и кормления, преимущественно используемой в конкретном регионе. Так, в Республике Саха (Якутия) лошади находились на пастбище круглый год, зимой добывая корм из-под снега. Элементный состав волоса при табунной технологии отличался от такового у лошадей, содержавшихся в конюшнях на сбалансированных рационах (табл. 3). При табунной технологии лошади потребляли пастбищные корма и природную воду в течение всего года с минимальной подкормкой грубыми кормами в зимние месяцы, поэтому накопление элементов в волосах соответствовало их количеству в среде. Животные в конюшнях, как правило, получали необходимые элементы с кормами, подкормками и водой в достатке.

3. Элементный состав (мкг/г) волоса у лошадей заводских и локальных пород в зависимости от технологии содержания в разных регионах России (2017 год)

|

Элемент |

Всего по России ( n = 198) |

Технология содержания |

|||

|

табунная ( n = 69) |

конюшенная ( n = 129) |

||||

|

среднее |

среднее |

отклонение от среднего по России |

среднее |

отклонение от среднего по России |

|

|

Ca |

1301,76 |

1195,55 |

- 106,21 |

1354,87 |

+53,11 |

|

K |

916,71 |

748,36 |

- 168,35 |

1000,89 |

+84,18 |

|

Mg |

420,50 |

333,95 |

- 86,55 |

463,77 |

+43,28 |

|

Na |

379,90 |

489,96 |

+110,05 |

324,87 |

- 55,03 |

|

P |

463,49 |

423,23 |

- 40,26 |

483,62 |

+20,13 |

|

Co |

0,09 |

0,09 |

0,00 |

0,09 |

0,00 |

|

Cr |

0,41 |

0,63 |

+0,22 |

0,29 |

- 0,11 |

|

Cu |

5,67 |

5,65 |

- 0,02 |

5,69 |

+0,01 |

|

Fe |

177,97 |

171,17 |

- 6,80 |

181,37 |

+3,40 |

|

I |

0,36 |

0,37 |

+0,01 |

0,35 |

- 0,01 |

|

Mn |

8,51 |

9,06 |

+0,55 |

8,23 |

- 0,28 |

|

Se |

0,26 |

0,13 |

- 0,13 |

0,33 |

+0,07 |

|

Zn |

135,35 |

134,71 |

- 0,64 |

135,67 |

+0,32 |

|

П р и м е ч а н и е. Табунная технология использовалась в республиках Башкирия, Тыва, Якутия, конюшенная — в республиках Кабардино-Балкария, Калмыкия, Дагестан, в Краснодарском, Ставропольском краях, Липецкой, Брянской, Архангельской областях. |

|||||

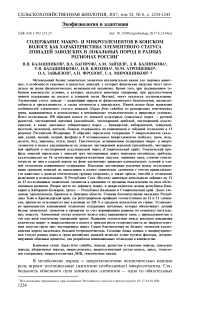

Для установления зависимости обменных процессов от генетической разнородности лошадей исследовали образцы волос от племенных лошадей трех чистокровных пород, разводимых без скрещивания на протяжении нескольких столетий — чистокровной арабской, чистокровной верховой и ахалтекинской (рис.). Этот способ разведения сформировал специфический генетический профиль у каждой из пород. Влияние других факторов (геохимическая провинция и технология содержания) на элементный состав волос лошадей (14) нивелировалось тем, что эксперимент проводили на одной территории (Ставропольский край) при конюшенной технологии содержания. Тренд возрастания гетерозиготности по 16 аутосомным локусам микросателлитной ДНК соответствовал вектору роста содержания химических элементов у лошадей трех чистокровных пород относительно средней величины по всем регионам России.

Элементный состав конского волоса у лошадей арабской ( n = 20), английской ( n = 20) и ахалтекинской ( n = 20) чистокровных пород: а — Ca, б — K, в — Mg, г — Na, д — P, е — Co, ж — Cr, з — Cu, и — Fe, к — I, л — Mn, м — Se, н — Zn (Ставропольскиий край, 2017 год).

Самая гомозиготная (степень гомозиготности 0,383) из пород — арабская имела в сравнении со средними показателями по стране наибольшее отставание в содержании элементов. Затем располагались чистокровная верховая порода (степень гомозиготности 0,339) и самая благополучная — ахалтекинская (степень гомозиготности 0,318). Вероятно, генетический полиморфизм пород может быть одним из факторов, определяющих наследственно детерминированную интенсивность обмена химических элементов в организме.

Данные, аналогичные нашим и указывающие на зависимость элементного состава волоса (обменного пула химических элементов) у сельскохозяйственных животных от условий биогеохимической провинции получены в других работах (17-21). Отмечена связь между составом рациона и накоплением химических элементов в депонирующих органах (22-25). Данные о выраженной связи метаболизма химических элементов с принадлежностью лошади к той или иной генетически однородной группе согласуются с результатами исследований на лабораторных животных (26).

Таким образом, мы установили различия в содержании макро- и микроэлементов в волосах у лошадей из разных регионов России, которые связаны со специфическим биогеохимическим фоном территорий разведения, условиями содержания и использования лошадей. Показано преимущество конюшенной технологии содержания поголовья, которая обеспечивает лучший баланс химических элементов в организме за счет нормирования рациона по комплексу питательных веществ. При табунной технологии в организм поступают химические элементы в том соотношении, которое характерно для конкретной биогеохимической провинции. Установлено соответствие направления вектора повышения содержания в волосах макро- и микроэлементов тренду роста гетерозиготности по локусам микросаттелитов ДНК среди трех чистокровных пород. Самая благополучная по балансу элементов — ахалтекинская порода лошадей выделяется большей гетерозиготностью среди двух других, чистокровных верховой и арабской пород. Наши исследования показали актуальность формирование банка данных по содержанию микронутриентов в организме лошадей для углубленного исследования факторов, детерминирующих обменные процессы, что должно способствовать повышению эффективности 1240

ведения этой оригинальной и важной отрасли сельского хозяйства.

Список литературы Содержание макро- и микроэлементов в конском волосе как характеристика элементного статуса лошадей заводских и локальных пород в разных регионах России

- Агаджанян Н.А., Скальный А.В. Химические элементы в среде обитания и экологический портрет человека. М., 2001.

- Сальникова Е.В., Детков В.Ю., Скальный А.В. Аккумуляция эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов в волосах жителей России. Микроэлементы в медицине, 2016, 17(2): 24-31.

- Самохин В.Т. Профилактика нарушений обмена микроэлементов у животных. Воронеж, 2003.

- Богомольцев А.В., Коваленок Ю.К. Оптимизация пробоподготовки терминальных волос крупного рогатого скота для количественного определения минеральных веществ. Ученые записки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, 2011, 47(1): 174-177.

- Суровцев В.Н., Никулина Ю.Н., Саяпин А.В. Реализация инвестиционных проектов в молочном животноводстве: эффективность модульного подхода. Молочная промышленность, 2015, 9: 74-76.

- Скальный А.В. Связь элементного статуса населения Центрального федерального округа с заболеваемостью. Ч. 1. Токсичные химические элементы: Al, As, Be, Cd, Hg, Pb, Sn. Микроэлементы в медицине, 2011, 12(1-2): 23-26.

- Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение): практическое руководство. М., 2004.

- Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. М., 2004.

- Dobrzanski Z., Jankowska D., Dobicki W., Kupczynski R. The influence of different factors on the concentration of elements in hair of horses. Proc. 12th ISAH Congress on Animal Hygiene. V. 2. Animals and environment. Warsaw, Poland, 2005: 450-453.

- Скальный А.В. Референтные значения концентрации химических элементов в волосах, полученные методом ИСП-АЭС. Микроэлементы в медицине, 2003, 1: 55-56.

- Калашников В.В., Храброва Л.А., Зайцев А.М., Зайцева М.А., Калинкова А.А. Полиморфизм микросателлитной ДНК у лошадей заводских и локальных пород. Сельскохозяйственная биология, 2011, 2: 41-45.

- Pozebon D., Scheffler G.L., Dressler V.L. Elemental hair analysis: A review of procedures and applications. Anal. Chim. Acta, 2017, 992: 1-23 ( ) DOI: 10.1016/j.aca.2017.09.017

- Prejac J., Višnjević V., Skalny A.A., Grabeklis A.R., Mimica N., Momčilović B. Hair for a long-term biological indicator tissue for assessing the strontium nutritional status of men and women. J. Trace Elem. Med. Bio., 2017, 42: 11-17 ( ) DOI: 10.1016/j.jtemb.2017.02.015

- Ling Y.H., Ma Y.H., Guan W.J., Cheng Y.J., Wang Y.P., Han J.L., Mang L., Zhao Q.J., He X.H., Pu Y.B., Fu B.L. Evaluation of the genetic diversity and population structure of Chinese indigenous horse breeds using 27 microsatellite loci. Anim. Genet., 2011, 42(1): 56-65 ( ) DOI: 10.1111/j.1365-2052.2010.02067.x

- Гольдфейн М.Д., Адаев О.Н., Тимуш Л.Г., Заиков Г.Е., Ярошевская Х.М. Роль химических элементов и их соединений в природе и в процессах жизнедеятельности человека. Ч. 1. Химические вещества в экологии, микроэлементозы и общие вопросы безопасности питания. Вестник технологического университета, 2015, 18(16): 298.

- Žáková N., Száková J., Tremlová J., Najmanová J., Tlustoš P. The soil-plant-feed transport of selenium and other essential micronutrients in diet of sport and recreational horses at two different locations. J. Anim. Feed Sci., 2016, 25: 317-325 ( ) DOI: 10.22358/jafs/67805/2016

- Davis T.Z., Stegelmeier B.L., Hall J.O. Analysis in horse hair as a means of evaluating selenium toxicoses and long-term exposures. J. Agr. Food Chem., 2014, 62(30): 7393-7397 ( ) DOI: 10.1021/jf500861p

- Мирошников С.А., Харламов А.В., Завьялов О.А., Фролов А.Н. Региональные особенности элементного состава шерсти крупного рогатого скота (результаты пилотного исследования). Вестник мясного скотоводства, 2015, 2(90): 7-10.

- Langeland A.L., Hardin R.D., Neitzel R.L. Mercury levels in human hair and farmed fish near artisanaland small-scale gold mining communities in the Madre de Dios River Basin, Peru. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14(3): 302 ( ) DOI: 10.3390/ijerph14030302

- Długaszek M., Kopczyński K. Correlations between elements in the fur of wild animals. Bull. Environ. Contam. Tox., 2014, 93(1): 25-30 ( ) DOI: 10.1007/s00128-014-1260-3

- Brits M., Gorst-Allman P., Rohwer E.R., De Vos J., de Boer J., Weiss J.M. Comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to high resolution time-of-flight mass spectrometry for screening of organohalogenated compounds in cat hair. J. Chromatogr. A, 2017, pii: S0021-9673(17)31236-0 (in press) ( ) DOI: 10.1016/j.chroma.2017.08.055

- Zargar S.M., Mahajan R., Farhat S., Muslima N., Mir R.A., Momina N., Salgotra R.K., Mallick S.A. Understanding the role of iron and zinc in animals and crop plants from genomics perspective. Current Trends in Biotechnology and Pharmacy, 2015, 9(2): 181-196.

- Zeng H. Selenium as an essential micronutrient: roles in cell cycle and apoptosis. Molecules, 2009, 14(3): 1263-1278 ( ) DOI: 10.3390/molecules14031263

- Hailer M.K., Peck C.P., Calhoun M.W., West R.F., James K.J., Siciliano S.D. Assessing human metal accumulations in an urban superfund site. Environ. Toxicol. Pharmacol., 2017, 54: 112-119 ( ) DOI: 10.1016/j.etap.2017.06.001

- Maduray K., Moodley J., Soobramoney C., Moodley R., Naicker T. Elemental analysis of serum and hair from pre-eclamptic South African women. J. Trace Elem. Med. Bio., 2017, 43: 180-186 ( ) DOI: 10.1016/j.jtemb.2017.03.004

- Presley T.D., Duncan A.V., Jeffers A.B., Fakayode S.O. The variation of macro-and micro-minerals of tissues in diabetic and non-diabetic rats. J. Trace Elem. Med. Bio., 2017, 39: 108-115 ( ) DOI: 10.1016/j.jtemb.2016.08.009