Содержание меди в лекарственных растениях, произрастающих в поймах рек Иртыша и Оби

Автор: Попп Яна Игоревна, Бокова Татьяна Ивановна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Для выявления безопасности использования лекарственных растений в лечебных целях исследованы уровни содержания тяжелых металлов (меди Сu) в лекарственных растениях, произрастающих в поймах рек Иртыша (г. Семей, р.п. Озёрки) и Оби (г. Бердск). В исследованиях (2013-2016) задействованы полевые и лабораторные методы. В статье изложен материал по содержанию меди в лекарственных растениях в зависимости от видовых, морфологических и систематических особенностей растений. Как показали результаты исследований, содержание меди варьирует от 2,0 до 9,7 мг/кг, среднее значение - 5,6 мг/кг. Содержание меди в морфологических органах в общей совокупности лекарственных растений убывает в порядке: корни (6,2) > листья (5,6) > цветки (5,0). Исследуемые семейства лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби по содержанию меди (мг/кг) располагаются в убывающем порядке: Семейство Крапивные - (8,6) > Семейство Валериановые - (7,7) > Семейство Зонтичные - (7,4) > Семейство Розоцветные - (7,2) > Семейство Бобовые - (7,1) > Семейство Губоцветные - (5,2) > Семейство Сложноцветные - (4,8) > Семейство Подорожниковые - (4,6) > Семейство Гречишные - (3,6). Среднее значение для Cu - 6,2 мг/кг. Для всех исследованных участков поймы характерно минимальное накопление элемента в прирусловой зоне, в центральной и притеррасной зонах четкая закономерность в распределении элемента не выявлена: г. Бердск: притеррасная > центральная > прирусловая; г. Семей: центральная > притеррасная ≥ прирусловая ; р.п. Озерки: центральная ≥ притеррасная ≥ прирусловая. По полученным данным, превышение предельно допустимых концентраций по средним значениям для Cu 5,6 мг/кг не выявлено. Но в некоторых видах лекарственных растений, а именно, пижме обыкновенной Tanacetum Vulgare L. (Cu = 9,3 мг/кг), доннике лекарственном Melilotus Officinalis L. Desr. (Cu = 9,1 мг/кг) наблюдается превышение предельно допустимых значений вне зависимости от участка, зоны поймы. Можно сделать вывод о том, что данные виды лекарственных растений - концентраторы тяжелых металлов и не могут быть рекомендованы к применению. Также выявлены виды с минимальной концентрацией элементов - девясил высокий Inula Helenium L. (Cu = 2,3 мг/кг), полынь горькая Artemisia Absinthium L. (Cu = 2,6 мг/кг). Данные виды лекарственных растений следует рекомендовать для сбора, заготовки и применения, так как употребление вышеперечисленных лекарственных растений в медицинских целях не представляет риска для здоровья.

Лекарственные растения, тяжелые металлы, медь, пойма, соцветия, листья, корни

Короткий адрес: https://sciup.org/142199215

IDR: 142199215 | УДК: 633.8:631.95(574.4+571.14)

Текст научной статьи Содержание меди в лекарственных растениях, произрастающих в поймах рек Иртыша и Оби

Увеличивающееся из года в год химическое загрязнение распространяется на все среды – воду, воздух, почву и создает принципиально новые условия для существования, отличные от тех, к которым в течение тысячелетий были адаптированы растения, животные и человек. Наступила стадия взаимодействия между обществом и природой, на которой до предела обострились противоречия между экономикой и экологией. Этот факт вызывает тревогу. Многочисленные данные свидетельствуют: экологический фактор существенно влияет на элементный химический состав растений. Адаптационные механизмы затронули не только человека как основного участника антропогенной деятельности, но и растительный и животный мир. По мнению многих учёных, именно растения являются основным звеном экологической цепочки, связывающей в пищевом отношении природной интеграции все объекты биосферы. Поглощение растениями различного рода токсичных элементов, в том числе тяжелых металлов (ТМ) – наиболее опасно. Тяжелые металлы – ртуть, свинец, цинк и др. с большой атомарной массой, их антропогенное рассеивание в природной среде способно приводить к отравлению живого [1].

Они могут поступать в лекарственные растения в результате антропогенного загрязнения окружающей среды (промышленные выбросы, сбросы и отходы, транспорт, применение минеральных и органических удобрений, мелиорантов, средств защиты растений), а также различных природных процессов (выветривания горных пород и минералов, эрозии почв, вулканической деятельности, тектонических сдвигов, лесных и степных пожаров) [2]. Экологические исследования лекарственных растений начались в 60-е годы прошлого века в Германии. Именно в них было установлено, что содержание ТМ в лекарственном растительном сырье (ЛРС) может достигать более высоких концентраций, чем в пищевых продуктах, что и послужило причиной изучения этой проблемы в разных странах.

Сегодня ТМ обнаруживаются практически во всех элементах биосферы, а поступление их в организм человека может нанести вред здоровью. Однако в Государственной фармакопее РФ XI издания показатель, регламентирующий содержание тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье (ЛРС), до настоящего времени отсутствует.

В растения тяжелые металлы поступают из почв и атмосферы в результате пылевого загрязнения. Из почвы поступают Cd, Cu, Zn, которые аккумулируются в тканях растений.

В почвы тяжелые металлы могут поступать со сточными водами (Zn, Cr, Pb, Hg и в меньшей степени Cd). Тяжелые металлы обладают неодинаковой способностью к накоплению в растениях, например, легко поглощается Cd; Zn, Cu – в меньшей степени; Mn, Ni – слабо; труднодоступны растениям Fe и др. элементы. Поэтому проблема содержания тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье привлекает внимание исследователей во всем мире [3].

Употребление лекарственных растений, собранных на загрязненных территориях, может угрожать здоровью населения, негативно влияя на работу внутренних органов и физиологические процессы, протекающие в них. Из лекарственного сырья тяжёлые металлы переходят в лекарственные формы, а затем поступают в организм человека [4].

При производстве гомеопатических лекарственных средств (ГомЛС) следует руководствоваться требованиями, изложенными в правилах GMP. Система обеспечения качества при производстве гомеопатических лекарственных средств определяется на всех этапах производства и отражается в «Руководстве по качеству». Политика и менеджмент системы качества должны учитывать особенности гомеопатической технологии производства, поэтому полностью гарантировать выпуск качественной продукции [5].

Поэтому проблема экологической чистоты лекарственных растений особенно актуальна и одна из важных задач – увеличение контроля над качеством растительного сырья с учётом содержания тяжёлых металлов.

Лечение растениями (фитотерапия) и фитопрепаратами в последнее время получило широкое признание в научной медицине, резко увеличив потребность в лекарственном растительном сырье; вызвав необходимость более пристального изучения естественных ресурсов лекарственных растений, организацию их заготовок, охрану и воспроизводство на научной основе.

Проблема сохранения и использования растительных экосистем как природного защитного фактора на благо человека приобрела глобальный характер. И поэтому пользование растительным миром как возобновляемым ресурсом может и должно быть неистощительным [6].

Основная цель работы – экологическая оценка, которая позволила бы установить безопасность использования лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби в лечебных и профилактических целях, в зависимости от их видовых, морфологических и систематических особенностей, а также от условий произрастания.

Исследования в данном направлении могут послужить основой для получения сведений, которые могут быть использованы в фармацевтике, занимающейся реализацией лекарственного сырья; а также для дальнейшего мониторинга оценки лекарственных растений пойм Иртыша и Оби; для создания и пополнения баз данных содержания химических элементов пойм Иртыша и Оби; и в учебных заведениях при чтении лекций биологических, химических и экологических специальностей по дисциплинам «Учение об окружающей среде», «Экология растений», «Экология почв», «Мониторинг окружающей среды» и другим.

Объекты исследования

Объектом исследования являются 19 видов лекарственных растений, относящихся к 9 семействам, собранных на различных участках пойм рек Иртыша (точки отбора на территории Восточно-Казахстанской области) и Оби (точки отбора на территории Новосибирской области) , а также почвы, на которых они произрастают.

Для проведения эксперимента и достижения поставленной цели было отобрано и проанализировано около 342 растительных и 18 почвенных образцов на различных участках пойм рек Иртыша и Оби. Латинское название лекарственным растениям дано по С.К. Черепанову [7]. При определении растений использовался иллюстрированный определитель М.С. Байменова [8].

Для детального изучения выбраны цинк, медь и кадмий, являющиеся тяжелыми металлами, относящимися к числу наиболее приоритетных загрязнителей Восточно-Казахстанской и Новосибирской областей. Цинк и медь относятся к истинным биоэлементам, они всегда присутствуют в почвах, растениях, тканях живых организмов и участвуют в разнообразных метаболических реакциях. Кадмий – известный токсикант, канцероген и мутаген.

Материалы и методы исследования

В 2013–2016 гг. диссертантом проведены комплексные работы по исследованию накопления и распределения ТМ (меди (Cu), цинка (Zn), кадмия (Cd)) в почвах, лекарственных растениях в природных условиях. Отбор растительных и почвенных образцов, их хранение, обработка и подготовка к анализу проводились в соответствии с общепринятыми методическими указаниями и рекомендациями [9]. Исследования проведены с 2013 по 2016 г. на базе лаборатории кафедры экологии и защиты окружающей среды при ГУ имени Шакарима (г. Семей, Казахстан). Все аналитические исследования проведены в аттестованных и аккредитованных лабораториях (табл. 1).

Таблица 1

Общая схема хода научного исследования

|

Исследуемый элемент |

Исследуемое растение/почва |

Исследуемый орган растений |

Исследуемый участок пойм |

Экологогенетическая зона пойм |

Время отбора проб |

Количество растительных и почвенных образцов |

|

Zn Cu Cd |

Растения:

Пойменные каштановые почвы (глубина изъятия почвенных образцов – 0–20 см) |

Соцветия Листья Корни |

Пойма Иртыша: г. Семей р.п. Озёрки Пойма Оби: г. Бердск |

Прирусловая Центральная Притеррасная |

Во время основного периода вегетации – июнь – сентябрь 2014 г. Каждый вид растения отбирался в рекомендованный временной промежуток |

342 растительных (19 видов растений*из 3 эколого генетических зон*по 3 исследуемых участка каждой поймы = 171* 2 поймы) и 18 почвенных (из 3 экологогенетических зон* по 3 исследуемых участка каждой поймы*2 поймы) |

Результаты исследований

Содержание меди в лекарственных растениях пойм рек Иртыша и Оби

Работы многих исследователей свидетельствуют: между химическим составом растений и элементным составом среды существует несомненная связь, а основная масса химических элементов поступает в растения из почв. Тяжелые металлы поступают в растение несколькими путями: из почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

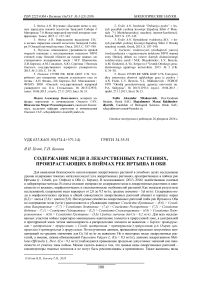

Как показали результаты исследований, содержание меди варьирует от 2,0 до 9,7 мг/кг, среднее значение – 5,6 мг/кг (рис. 1).

Содержание химических элементов в лекарственных растениях определяется их видовыми, морфологическими и систематическими особенностями, а также условиями произрастания.

Рис. 1. Диаграмма суммарного содержания химических элементов в лекарственных растениях поймы р. Иртыша и Оби, мг/кг

Содержание меди в общей совокупности в разных видах лекарственных растений представлено в табл. 2.

Таблица 2

Содержание меди в разных видах лекарственных растений поймы рек Иртыша и Оби, мг/кг

|

Вид растения |

n |

lim, мг/кг |

CV,% |

Ơ, мг/кг |

|

Василек синий |

9 |

3,4 ± 0,15 |

7,65 |

0,26 |

|

Девясил высокий |

9 |

2,3 ± 0,17 |

13,04 |

0,3 |

|

Одуванчик лекарственный |

9 |

2,8 ± 0,13 |

7,86 |

0,22 |

|

Пижма обыкновенная |

9 |

9,3 ± 0,18 |

3,44 |

0,32 |

|

Полынь горькая |

9 |

2,6 ± 0,22 |

8,46 |

0,22 |

|

Ромашка аптечная |

9 |

8,2 ± 0,15 |

3,17 |

0,26 |

|

Цикорий обыкновенный |

9 |

4,6 ± 0,15 |

5,65 |

0,26 |

|

Череда трехраздельная |

9 |

3,3 ± 0,15 |

7,88 |

0,26 |

|

Донник лекарственный |

9 |

9,1 ± 0,18 |

3,41 |

0,31 |

|

Клевер луговой |

9 |

6,4 ±0,15 |

4,06 |

0,26 |

|

Солодка голая |

9 |

4,8 ± 0,23 |

8,33 |

0,4 |

|

Кровохлебка лекарственная |

9 |

8,5 ± 0,15 |

3,06 |

0,26 |

|

Лапчатка прямостоячая |

9 |

5,3 ± 0,17 |

5,66 |

0,3 |

|

Валериана лекарственная |

9 |

7,4 ± 0,17 |

4,05 |

0,3 |

|

Горец перечный |

9 |

3,2 ± 0,21 |

11,3 |

0,36 |

|

Крапива двудомная |

9 |

8,4 ± 0,23 |

4,64 |

0,39 |

|

Мята перечная |

9 |

5,0 ± 0,09 |

3,2 |

0,16 |

|

Подорожник большой |

9 |

4,3 ± 0,17 |

6,98 |

0,3 |

|

Тмин обыкновенный |

9 |

7,1 ± 0,15 |

3,66 |

0,26 |

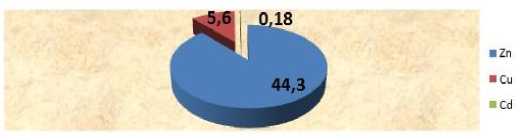

Разные виды лекарственных растений обладают селективной способностью к накоплению ТМ (рис. 2). Выявлены виды лекарственных растений с максимальным и минимальным содержанием изученного элемента.

Рис. 2. Диаграмма содержания Cu в различных видах лекарственных растений, мг/кг (пойма рек Иртыша и Оби)

Виды растений пойм Иртыша и Оби с минимальным и максимальным уровнем содержания меди, мг/кг

Таблица 3

|

Вид с минимальным содержанием элемента |

Вид с максимальным содержанием элемента |

|

Девясил высокий (2,3) Полынь горькая (2,6) Одуванчик лекарственный (2,8) |

Пижма обыкновенная (9,3) Донник лекарственный (9,1) Кровохлебка лекарственная (8,5) |

Видовая специфика накопления ТМ в растениях при равной концентрации их в почве обусловлена биологическими особенностями: избирательностью поглощения корневыми системами и метаболическими процессами в тканях.

Один и тот же вид растения накапливает разные количества ТМ в разных местообитаниях, что обусловлено различием в содержании и биодоступности элементов в почве.

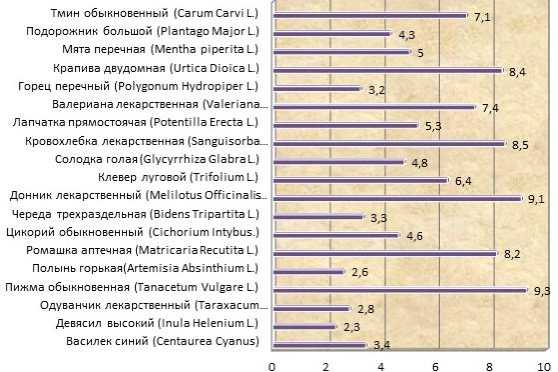

Выявлены закономерности распределения меди в органах лекарственных растений (рис. 3). Содержание меди в морфологических органах растений в общей совокупности пойм рек Иртыша и Оби представлено в табл. 4.

Таблица 4

Рис. 3. Диаграмма содержания меди в различных органах лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби, мг/кг

Содержание меди в морфологических органах лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби, мг/кг

|

Орган растения |

n |

Cu |

|

Цветки |

57 |

5,0 |

|

Листья |

57 |

5,6 |

|

Корни |

57 |

6,2 |

Данные табл. 4 говорят о том, что содержание меди в морфологических органах в общей совокупности лекарственных растений убывает в порядке: Cu: корни (6,2) > листья (5,6) > цветки (5,0).

Исходя из представлений Д.А. Сабинина [10] об акропетальном и базипетальном характере распределения химических элементов в растениях можно заключить, что Cu в исследованных лекарственных растениях накапливается по акропетальному типу. Наибольшее концентрирование металла в корнях, это подтверждают многочисленные исследования о защитных способностях корневой системы растений, своего рода физиологическом барьере на пути поступления ТМ из почвы в надземные органы.

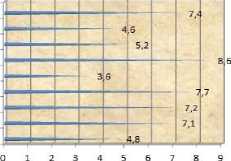

Выявлены закономерности распределения содержания меди по семействам лекарственных растений (рис. 4). Исследуемые семейства лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби по содержанию меди (мг/кг) располагаются в убывающем порядке:

Семейство Крапивные – (8,6) > Семейство Валериановые – (7,7) > Семейство Зонтичные – (7,4) > Семейство Розоцветные – (7,2) > Семейство Бобовые – (7,1) > Семейство Губоцветные – (5,2) > Семейство Сложноцветные – (4,8) > Семейство Подорожниковые – (4,6) > Семейство Гречишные – (3,6). Среднее значение для Cu – 6,2 мг/кг.

Таблица 5

Содержание меди на различных участках поймы р. Иртыша и Оби, мг/кг

|

Участок поймы рек Иртыша и Оби |

Cu |

|

г. Бердск (р. Обь) |

5,6 |

|

г. Семей (р. Иртыш) |

5,8 |

|

р.п. Озерки (р. Иртыш) |

5,3 |

Таблица 6

Распределение меди по разным эколого-генетическим зонам пойм рек Иртыша и Оби, мг/кг

|

Район взятия проб (город, зона) |

Cu |

|

г. Бердск Прирусловая |

5,3 |

|

Центральная |

5,6 |

|

Притеррасная |

5,9 |

|

г. Семей Прирусловая |

5,6 |

|

Центральная |

6,2 |

|

Притеррасная |

5,8 |

|

р.п. Озерки Прирусловая |

5,0 |

|

Центральная |

5,5 |

|

Притеррасная |

5,3 |

Семейство Зонтичные (Umbreliferae)

Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae)

Семейство Губоцветные (Labiatae)

Семейство Крапивные (Urticaceae)

Семейство Гречишные (Polygonaceae)

Семейство Валериановые (Valerianaceae)

Семейство Розоцветные (Rosaceae)

Семейство Бобовые (Leguminosae)

Семейство Сложноцветные (Compositae)

Рис. 4. Диаграмма содержания Cu в различных семействах лекарственных растений, мг/кг (пойма рек Иртыша и Оби)

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8

Рис. 5. Диаграмма содержания Cu на различных участках пойм рек Иртыша и Оби, мг/кг

Также содержание ТМ в лекарственных растениях зависит от условий их произрастания.

Были изучены особенности накопления меди на разных участках пойм рек Иртыша и Оби (рис. 5): г. Бердск – р. Обь; г. Семей – р. Иртыш; р. п. Озёрки – р. Иртыш.

Согласно полученным данным более высокие концентрации меди наблюдаются в г. Семей, низкие – в р.п. Озерки, это может быть обусловлено работой промышленных предприятий и транспортной нагрузкой.

Пойма рек Иртыша и Оби делится на три эколого-генетические зоны: прирусловая , центральная , притеррасная.

Изучены особенности накопления меди в лекарственных растениях, произрастающих в пределах этих зон. Закономерности в распределении элемента в одних и тех же растениях в зависимости от зоны произрастания представлены в табл. 6.

По показателям таблицы очевидно: для всех исследованных участков поймы характерно минимальное накопление элемента в прирусловой зоне, в центральной и притеррасной зонах четкой закономерности в распределении элемента не выявлено:

г. Бердск: притеррасная > центральная > прирусловая;

г. Семей: центральная > притеррасная ≥ прирусловая;

р.п. Озерки: центральная ≥ притеррасная ≥ прирусловая.

Согласно рядам биологического поглощения, разработанным А.И. Перельманом [11], Cu – элемент сильного накопления.

Таблица 7

Средние уровни содержания ТМ в растительности, мг/кг

|

Элемент |

Полученные данные |

Зарубежные страны |

Обобщенные научные данные |

|

Cu |

5,6 |

5,9 |

8,6 |

Сравнивая полученные данные по содержанию меди в растениях пойм рек Иртыша и Оби с уровнем их содержания в растительности разных стран мира и регионов, можно сделать вывод: для лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби характерно пониженное содержание меди (5,6 мг/кг).

Выводы и экологическая оценка лекарственных растений пойм рек Иртыша и Оби

По полученным данным, превышение предельно допустимых концентраций по средним значениям для Cu – 5,6 мг/кг не выявлено. Но в некоторых видах лекарственных растений: пижме обыкновенной Tanacetum Vulgare L. (Cu = 9,3 мг/кг), доннике лекарственном Melilotus Officinalis L. Desr. (Cu = 9,1 мг/кг) наблюдается превышение предельно допустимых значений вне зависимости от участка, зоны поймы. Можно сделать вывод о том, что данные виды лекарственных растений являются концентраторами тяжелых металлов и не могут быть рекомендованы к применению.

Также выявлены виды с минимальной концентрацией элементов – девясил высокий Inula Helenium L. (Cu = 2,3 мг/кг), полынь горькая Artemisia Absinthium L. (Cu = 2,6 мг/кг). Данные виды лекарственных растений следует рекомендовать для сбора, заготовки и применения, так как их употребление в медицинских целях не представляет риска для здоровья.

Список литературы Содержание меди в лекарственных растениях, произрастающих в поймах рек Иртыша и Оби

- Вишнякова С.М., Вишняков Г.А., Алешукин В.И., Бочарова Н.Г. Экология и охрана окружающей среды: толковый терминолог. словарь. М.: Всемирный следопыт, 1998. 480 с.

- Дабахов М.В., Дабахова Е.В., Титова В.И. Тяжелые металлы: экотоксикология и проблемы нормирования. Новгород: Нижегор. ГСХА, 2005. 164 с.

- Гравель И.В., Плыкина Е.А. Сравнительный анализ требований зарубежных фармакопей к качеству лекарственного растительного сырья по содержанию тяжелых металлов//Традиционная медицина. М.: Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. 2010. № 1 (20).

- Государственная фармакопея Российской Федерации XII. Ч. 1. 2008.

- Пятигорская Н.В., Замаренов Н.А., Гехт А.Е., Береговых В.В. Современные требования к производству гомеопатических лекарственных средств//Традиционная медицина. М.: Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. 2010. № 1 (20).

- Ерофеев Б.В. Экологическое право. 2006. 384 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. Л.: Наука, 1981. 510 с.

- Байменов М.С. Флора Казахстана: иллюстрированный определитель семейств и родов. Алматы: Гылым, 1999. Т. 1. 5 с.

- Ринькис Г.Я., Рамане Х.К., Куницкая Т.А. Методы анализа почв и растений, 1987. 174 с.

- Сабинин Д.А. Физиологические основы питания растений. М., 1955. 512 с.

- Перельман А.И. Геохимия. М., 1989. 407 с.