Содержание микроэлементов в черноземе южном плодового агроценоза

Автор: Кучеренко А.В., Бирюкова О.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 123, 2025 года.

Бесплатный доступ

Устойчивое функционирование плодовых агроценозов и получение экологически чистой продукции невозможны без оценки микроэлементного состава почв. В работе представлены результаты изучения содержания и распределения меди, марганца, цинка, железа и никеля в черноземе южном при возделывании черешни (Prunus avium L.) в южной зоне садоводства Ростовской области. Отбор почвенных образцов осуществляли по слоям: 0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 см. Для всех рассматриваемых элементов установлен аккумулятивный тип профильного распределения с наибольшим накоплением в гумусово-аккумулятивном горизонте 0–40 см. Определены запасы микроэлементов в метровом слое почвы. По уровню содержания Cu, Mn, Zn, Fe и Ni можно расположить в следующих убывающих рядах: валовые – Fe > Mn > Zn > Ni > Cu; подвижные – Mn > Fe > Cu > Ni > Zn. Доля подвижных Cu, Zn, Ni, Fe от их общего содержания во всех слоях чернозема южного очень низкая – от 0.02 до 0.45%, для Mn – от 1.67 до 2.04%. Выявлено, что содержание карбонатов является одним из ключевых факторов, определяющих подвижность микроэлементов в черноземе южном. Установлена обратная корреляционная связь между исследуемыми подвижными соединениями микроэлементов и количеством карбонатов (для Cu r = –0.88, для Mn r = –0.85, для Zn r = –0.74, для Ni r = –0.85 и для Fe r = –0.84 при p < 0.05). Количество Cu, Mn, Zn, Fe и Ni в черноземе южном на территории плодового агроценоза соответствует региональным нормам и не выходит за рамки предельно допустимых концентраций.

Чернозем южный, микроэлементы, агрохимические показатели, черешня, плодовый агроценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/143184475

IDR: 143184475 | УДК: 631.416.9 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-123-148-178

Текст научной статьи Содержание микроэлементов в черноземе южном плодового агроценоза

Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского, Россия, 344080, Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 194/1, *, e-mail: , **, e-mail:

Academy of Biology and Biotechnologies named after D. I. Ivanovsky, 194/1 Stachki Ave., Rostov-on-Don 344080, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail:

Возделывание плодовых культур на юге России играет важную роль в экономике страны и обеспечивает ее продовольственную безопасность. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, урожай косточковых культур (черешня, вишня, сливы, абрикосы) на Дону в 2022 г. более чем в два раза превысил показатели 2021 г. и составил 4 100 т (Зональные системы земледелия…, 2022). Черешня представляет собой значимую плодовую культуру в сельском хозяйстве благодаря своей способности приносить высокие урожаи на протяжении многих лет. Плоды содержат множество полезных витаминов и биологически активных соединений, таких как легкоусвояемые сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные и минеральные вещества, что делает их ценным источником питательных веществ (Абызова, 2009; Берлова, 2020).

Создание высокопродуктивных, ресурсоэнергоемких и экологически устойчивых садовых агроценозов требует учета всех почвенных характеристик. Существуют общепринятые критерии для оценки пригодности почвы для сада, в которых учитывается мощность рыхлого слоя, гранулометрический состав, физическое состояние, реакция среды (pH), содержание солей, солонцева-тость, глубина залегания грунтовых вод и прочие факторы (Бузо-веров и др., 2017; Котельникова, 2021; Методические указания…, 2003; Черников, 2015). В связи с этим становится очевидной потребность в тщательном исследовании элементного состава почвы. Важность изучения содержания микроэлементов, особенно их подвижных соединений, имеет решающее значение для понимания процессов их биодоступности, потенциальной токсичности и воздействия на окружающую среду в сельскохозяйственных районах, подверженных интенсивной антропогенной нагрузке. Это важно также для регулирования биологических процессов растений и обеспечения высокой и стабильной урожайности.

К микроэлементам, необходимым всем высшим растениям, относятся медь (Cu), марганец (Mn), цинк (Zn), железо (Fe) и никель (Ni). Они участвуют практически во всех метаболических и клеточных функциях: энергетический обмен, первичный и вторичный метаболизм, фотосинтез, защита клеток, стабилизация дыхания, передача сигналов и размножение. Содержание и миграционная активность микроэлементов определяется типом почвы, характером материнских пород и растительности, микробиологической активностью почвы, реакцией среды, содержанием органического вещества и другими геохимическими барьерами (Горбунова, Протасова, 2008; Михайлова, 2019; Зонн, 1982; Kabata-Pendias, 2011).

Оптимальный диапазон содержания микроэлементов по сравнению с макроэлементами невелик, так как незначительный избыток или дефицит может привести к снижению урожайности. В садоводстве недостаток меди, марганца, цинка, железа и никеля часто становится причиной возникновения суховершинности (экзантемы), межжилкового хлороза молодых листьев и других физиологических заболеваний, а также задержки роста и цветения растений, уменьшения размера плодов, что приводит к снижению урожайности. При этом избыточное содержание указанных микроэлементов, способных накапливаться в результате продолжительного использования минеральных удобрений и средств защиты растений в условиях монокультуры, также способно оказывать негативное влияние на получаемую продукцию и здоровье человека. Поэтому все более актуальным становится изучение микроэлементов, которые во многом определяют качество и количество получаемой продукции (Водяницкий, 2003; Гуляева, 2022; Жиз-невская, 1961; Протасова, Щербаков, 2003).

Цель исследования заключается в изучении валового содержания и подвижных соединений меди, марганца, цинка, железа и никеля по профилю чернозема южного при возделывании черешни.

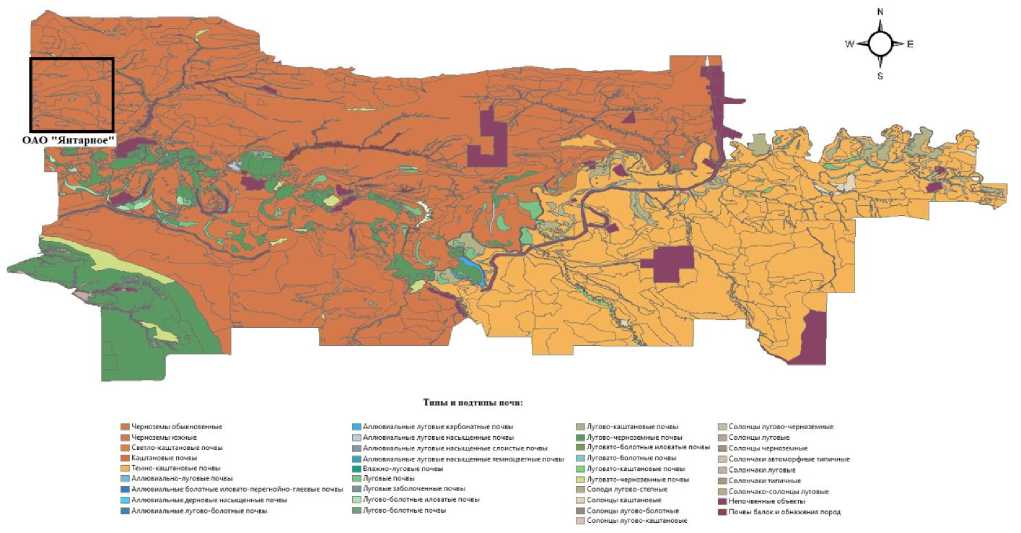

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на базе сельскохозяйственного предприятия ОАО “Янтарное”, которое расположено в Мартыновском районе Ростовской области, в южной зоне садоводства региона (рис. 1). По условиям влагообеспеченности территория исследования относится к “очень засушливому” агроклиматическому району с гидротермическим коэффициентом (ГТК) менее 0.7 и годовым количеством осадков менее 400 мм. По теплообеспечен-ности теплого периода года регион классифицируется как умеренно жаркий, с суммой активных температур выше 10 °С в пределах 3 200–3 400 °С. Зима характеризуются как умеренно холодная, поскольку средний годовой минимум температуры воздуха составляет ниже 25 °С, а средний абсолютный минимум температуры на глубине залегания узла кущения озимых колеблется ниже 10 °С (Зональные системы земледелия…, 2022).

Почвенный покров территории исследования представлен черноземом южным среднемощным тяжелосуглинистым на лёссовидном суглинке, или Calcic Chernozems в соответствии с Международной классификацией почв (World Reference Base…, 2022). Средневзвешенное содержание органического вещества в гумусово-аккумулятивном слое (0–60 см) соответствует низкому уровню. Реакция почвенной среды варьирует от нейтральной до слабощелочной в нижней части профиля (табл. 1). Содержание карбонатов в верхних горизонтах чернозема южного находится в пределах 2.12–7.40%, а на глубине 60–100 см колеблется от 9.52 до 9.68%. Вскипание от 10%-ной соляной кислоты наблюдалось с поверхности.

Возделывание черешни ( Cerasus avium ) на исследуемых участках ведется на протяжении 20 лет. Сорт черешни Лапинс – сильнорослый самоплодный крупный. Плодоношение имеет среднепоздний характер (с середины июня и до конца июля) (Зайнутдинов и др., 2022; Колесникова, 2003). Согласно актам посадки, на одном га располагается 420 плодовых деревьев.

Рис. 1. Карта-схема почвенного покрова ОАО “Янтарное” Мартыновского района Ростовской области.

Fig. 1. Map-scheme of soil cover of JSC “Yantarnoye” Martynovsky district of Rostov region.

Таблица 1. Агрохимическая характеристика и гранулометрический состав чернозема южного плодового агроценоза

Table 1. Agrochemical characteristics and granulometric composition of calcic chernozem in fruit agrocenosis

|

Слой, см |

рН Н2О |

С орг , % |

CaСO 3 , % |

Содержание фракций (размер частиц, мм), % |

|

|

< 0.01 |

< 0.001 |

||||

|

0–20 |

7.1 ± 0.1 |

2.1 ± 0.4 |

2.12 ± 0.3 |

34.9 |

17.1 |

|

20–40 |

7.3 ± 0.1 |

2.0 ± 0.4 |

2.09 ± 0.3 |

34.1 |

16.9 |

|

40–60 |

7.3 ± 0.1 |

1.9 ± 0.4 |

7.40 ± 1.0 |

29.5 |

21.5 |

|

60–80 |

7.5 ± 0.1 |

1.8 ± 0.4 |

9.52 ± 1.3 |

28.7 |

21.3 |

|

80–100 |

7.7 ± 0.1 |

1.8 ± 0.4 |

9.68 ± 1.3 |

24.5 |

28.5 |

Для боронования, дискования, культивации, пахоты, опрыскивания насаждений, внесения удобрений применяли гусеничные тракторы класса 2-З Т-54В, Т-74 и ДТ-75, а для более легких работ по уходу за садами и перевозок – колесные тракторы МТЗ-80, МТЗ-82.

В начале мая проводили совместную обработку фунгицидом “Раек” (действующее вещество (д. в.): дифеноконазол) и инсектицидом “Кунгфу” (д. в.: лямбда-цигалотрин) с нормой расхода препаратов 0.2 и 0.4 л/га соответственно, а в конце месяца – фунгицидом “Грануфло” (д. в.: тирам) с инсектицидом “Кунгфу Супер” (д. в.: тиаметоксам + лямбда-цигалотрин) согласно регламентам применения: 2.0 кг/га и 0.15 л/га соответственно. На стадии бутонизации – начала цветения применяли листовую обработку “Но-валоном” (19–19–19 + 2MgO + MЭ (Mn 0.035%, Cu 0.015%, Mo 0.002%, S 1.5%, Fe 0.08%, Zn 0.035%, B 0.02%)) в дозе 2 кг/га.

Исследуемая территория характеризуется однородным почвенным покровом, поэтому для репрезентативности отобранных проб на двух производственных участках общей площадью около 17.7 га было выделено четыре элементарных участка, каждый по 4.5 га, на которых заложили почвенные разрезы. Отбор образцов по слоям (0–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 см) был проведен согласно ГОСТ Р 58595–2019 и “Методическим указаниям по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения”. Общее содержание меди, марганца, цинка, железа, никеля определяли с помощью рентгенофлуоресцентного анализа на приборе “Спектроскан МАКС – GV” (Методические указания…,1992). Определение содержания подвижных соединений микроэлементов проводилось атомноабсорбционным способом после их извлечения ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4.8 (Минеев и др., 2001). Органическое вещество определяли в соответствии с ГОСТ 26213–2021; рН водной вытяжки – ГОСТ 26423–85. Плотность сложения почв определяли буровым методом, количество карбонатов – объемным методом с помощью кальциметра Шейблера (Безуглова, Морозов, 1987). Гранулометрический состав – методом пипетки (Вадюнина, Корчагина, 1986).

Средневзвешенное содержание органического вещества в гумусово-аккумулятивном слое (0–60 см) определяли по формуле:

r n/ (ai • 20) + (a2 • 20) + («3 • 20)

С орг. средневзв. % = ------------—------------, где а1,2,3 – содержание органического вещества в слоях почвы 0– 20, 20–40, 40–60 см соответственно, %; 60 – мощность гумусовоаккумулятивного слоя, см.

Для изучения процесса накопления и перемещения микроэлементов по профилю чернозема южного рассчитывали коэффициент радиальной дифференциации по формуле (Глазовская, 1988; Ковальчик и др., 2017):

г й= твЧ гн.г.

где С вт. - количество элемента в верхнем горизонте, мг/кг; С н.г. -количество элемента в нижнем слое почвы, мг/кг. При R > 1 элемент накапливается в верхнем слое почвы, если же R < 1, то происходит его вынос.

Для определения степени контрастности радиальной дифференциации использовали градацию, предложенную И.А. Авесса-ломовой (2012). Если R > 1: слабая (1–1.5), средняя (1.5–5.0), сильная (> 5.0). При R < 1 слабая контрастность соответствует значениям 1–0.5, средняя – < 0.5.

Запасы микроэлементов (ЗМЭ) в черноземе южном рассчитывались по формуле (Асылбаев, 2015; Корчагина и др., 2014):

ЗМЭ

/кг\ a • h • d •107

a • h • d • 10,

га/ 106

где a – содержание элемента в слое почвы, мг/кг; h – глубина слоя, м; d – плотность почвы, г/см3; 107 – коэффициент пересчета массы слоя почвы 1 га в кг; 106 – коэффициент пересчета мг в кг.

Согласно ГОСТ Р 70281-2022, цинк относится к химическим веществам 1-го класса опасности, медь и никель – 2-го, марганец – 3-го. В качестве ориентира для оценки загрязнения почвы валовыми и подвижными соединениями этих элементов использовали предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Сан-ПиН 1.2.3685–21.

В связи с продолжительным возделыванием черешни в условиях монокультуры, использованием на протяжении долгих лет минеральных удобрений и средств защиты растений возникает необходимость в эколого-геохимической оценке состояния почвы, которая учитывает коэффициент концентрации химического вещества ( K c ) и суммарный показатель загрязнения ( Z c ). K c определяется как отношение фактического содержания i-го химического элемента ( C i ) в почвенной пробе к его фоновой концентрации ( C ф i ) (Ковальчик и др., 2017; Шацкая и др., 2020). Фоновое содержание Cu, Mn и Zn взяты у В.А. Акимцева (1962), а Ni и Fe – у Е.И. Гончарука (1986).

По формуле Ю.Е. Саета определяли суммарный показатель загрязнения почвы (Ковальчик и др., 2017; Шацкая и др., 2020):

?c = Kc - (n- 1), где Kc – сумма коэффициентов концентрации компонентов загрязнения; n – количество учитываемых загрязняющих веществ с Kc > 1.0.

Категорию суммарного загрязнения почв определяли по существующим параметрам: допустимая ( Z c < 16), умеренно опасная (16 < Z c < 32), опасная (32 < Z c < 128), чрезвычайно опасная ( Z c > 128) (Ковальчик и др., 2017; Корчагина и др., 2014; Гигиенические нормативы…, 2021; Шацкая и др., 2020).

Корреляционный анализ полученных результатов проводили в программе Microsoft Excel. Аппроксимация экспериментальных данных реализована путем построения диаграммы по исходным данным с последующим подбором подходящей аппроксимирующей функции (линии тренда) (Курзаева, 2016). Коэффициент детерминации позволяет оценить точность аппроксимации и может принимать значения от 0 до 1:

– если R 2 ≥ 0.95, то это свидетельствует о высокой точности аппроксимации;

– при 0.75 ≤ R 2< 0.95 аппроксимация оценивается как удовлетворительная, модель в целом адекватно описывает явление;

– если 0.5 ≤ R 2< 0.75, это указывает на слабую аппроксимацию, в таком случае модель слабо описывает явление.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

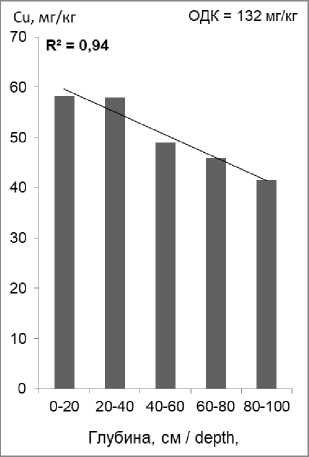

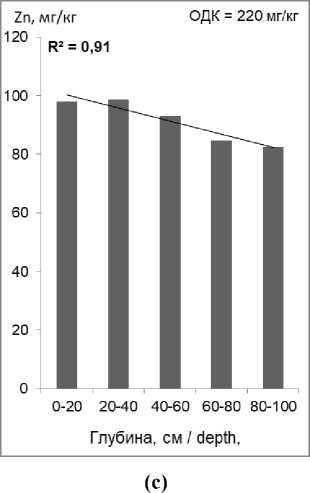

Общее содержание меди, марганца, цинка, никеля и железа в гумусово-аккумулятивном горизонте чернозема южного плодового агроценоза составляло соответственно – 58.3, 803.5, 98.7, 64.3, 39 703 мг/кг (рис. 2). Вниз по профилю почвы происходит снижение количества этих элементов.

Согласно данным статистического анализа, коэффициент детерминации для валового никеля составляет 0.98 (рис. 2d), что указывает на высокую точность аппроксимации ( R 2 ≥ 0.95); для меди R 2 = 0.94 (рис. 2a), для марганца R 2 = 0.88 (рис. 2b), для цинка R 2 = 0.91 (рис. 2c), для железа R 2 = 0.94 (рис. 2e), что говорит об адекватном описании явления (0.75 ≤ R 2< 0.95).

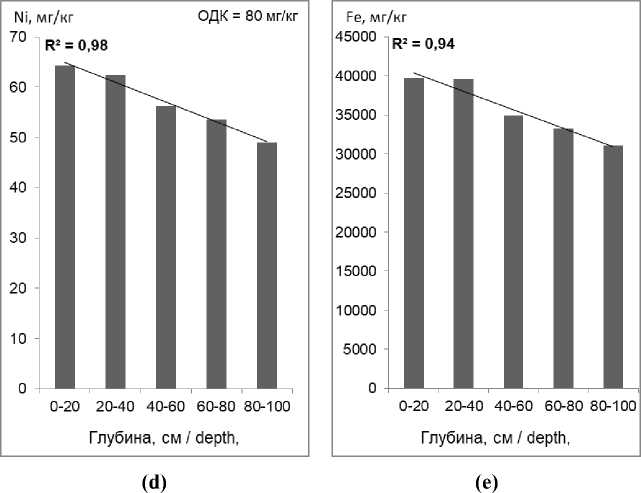

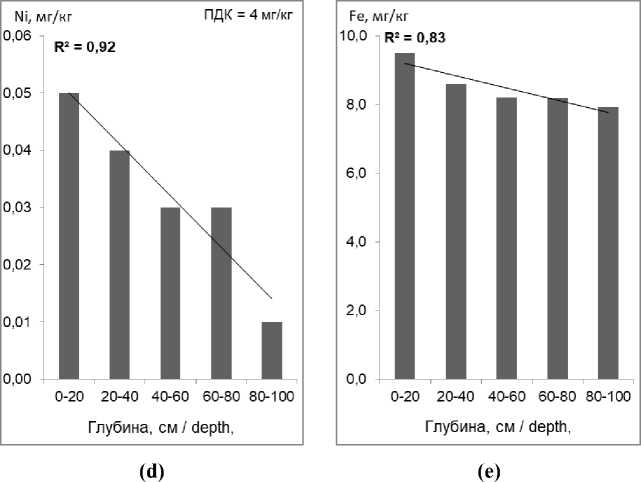

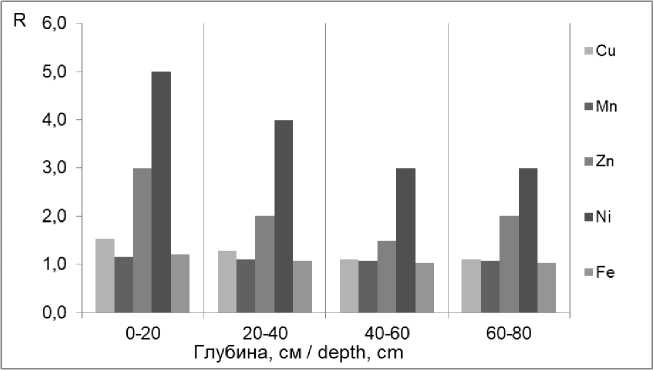

Вычисленные коэффициенты радиальной дифференциации, указывают на поверхностно-аккумулятивный тип профильного распределения при слабой степени контрастности (рис. 3) (Авес-саламова, 2012; Минкина и др., 2017).

Ресурсный подход в оценке качества почв позволяет оценить запасы микроэлементов в метровой толще почвы в расчете на единицу площади (Корчагина и др., 2014). Согласно полученным данным, чернозем южный обладает довольно высокими запасами валовых микроэлементов в слое почвы 0–100 см. По этому показателю их ряд накопления в черноземе южном плодового агроценоза выглядит следующим образом: Fe > Mn > Zn > Ni > Cu (табл. 2).

Таблица 2. Запасы валового содержания микроэлементов в черноземе южном плодового агроценоза (0–100 см), кг/га

Table 2. Stocks of gross content of trace elements in calcic chernozem of fruit agrocenosis (0–100 cm), kg/ha

|

Cu |

Ni |

Zn |

Fe |

Mn |

|

131.84 |

148.99 |

238.64 |

93194.87 |

1814.71 |

(a)

(b)

Рис. 2. Распределение валового содержания Cu (а) , Mn (b) , Zn (c) , Ni (d) , Fe (e) по профилю чернозема южного плодового агроценоза, мг/кг почвы.

Fig. 2. Distribution of gross content of Cu (a) , Mn (b) , Zn (c) , Ni (d) , Fe (e) in the profile of calcic chernozem in fruit agrocenosis, mg/kg of soil.

Рис. 3. Радиальная дифференциации общего содержания Cu, Mn, Zn, Ni, Fe по профилю чернозема южного.

Fig. 3. Radial differentiation of the gross content of Cu, Mn, Zn, Ni, Fe in the profile of calcic chernozem.

Тяжелые металлы в почве садовых агроценозов могут обнаруживаться не только из-за техногенного загрязнения. Причиной может быть длительное выращивание в условиях монокультуры, а также использование удобрений и средств защиты растений. В минеральных удобрениях тяжелые металлы присутствуют в качестве примесей. Больше всего ими обогащены фосфорные удобрения, в которых концентрация тяжелых металлов может достигать следующих значений: Mn – 2 942, Cu – 1 000, Zn – 3 000, Ni – 32, Fe – 1 650 мг/кг. Азотные и калийные удобрения в наибольших количествах имеют примеси Mn, Cu, Zn, Ni, Fe – до 1 000 мг/кг (Карпова, 2006; Санжарова и др., 2019). Для установления суммарного показателя загрязнения чернозема южного рассчитаны коэффициенты концентрации каждого элемента питания (табл. 3).

Таблица 3. Значения коэффициентов концентрации валового содержания микроэлементов в черноземе южном плодового агроценоза (0–100 см)

Table 3. Values of concentration coefficients of gross trace element content in calcic chernozem of fruit agrocenosis (0–100 cm)

|

Элемент |

Коэффициент концентрации, K c |

|

Cu |

1.69 |

|

Ni |

1.43 |

|

Zn |

1.40 |

|

Fe |

0.94 |

|

Mn |

0.82 |

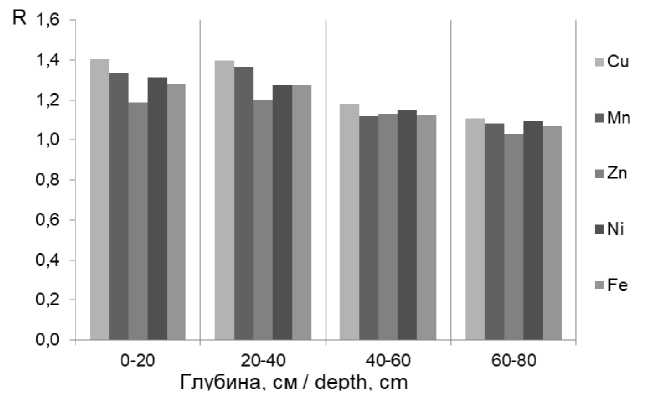

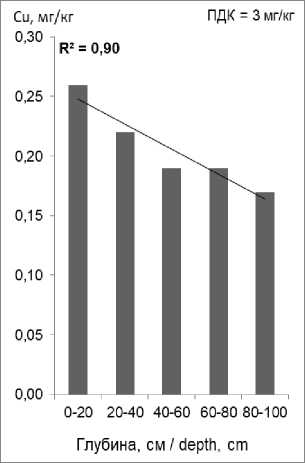

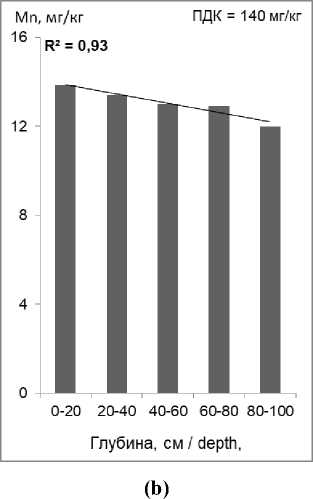

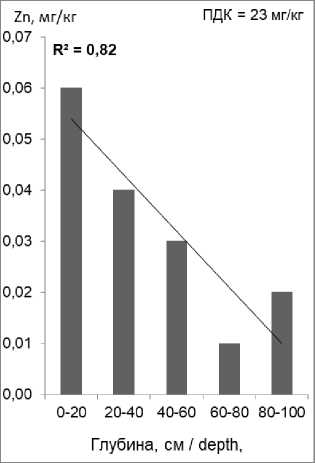

Наиболее надежной основой для научного расчета потребности возделываемых культур в микроудобрениях являются данные агрохимического обследования на содержание подвижных форм микроэлементов, поскольку именно они являются доступными для растений. Содержание меди снижается вниз по профилю на 35% – с 0.26 до 0.17 мг/кг (рис. 4а), марганца – на 13%, с 13.85 до 12.00 мг/кг (рис. 4b), цинка – на 67%, с 0.06 до 0.02 мг/кг (рис. 4c), никеля – на 80%, с 0.05 до 0.01 мг/кг (рис. 4d), железа – на 17%, с 9.50 до 7.92 мг/кг (рис. 4e). Значения коэффициента детерминации для подвижных соединений меди (R2 = 0.90), марганца (R2 = 0.93), цинка (R2 = 0.82), никеля (R2 = 0.92) и железа (R2 = 0.83) свидетельствуют о том, что модель в целом адекватно описывает явление (рис. 4).

Коэффициенты радиальной дифференциации указывают на постепенное снижение содержания меди, марганца, никеля и железа вниз по профилю чернозема южного, что соответствует аккумулятивному типу профильного распределения (рис. 5).

Расчет запасов микроэлементов в слое почвы мощностью 0– 100 см дает возможность оценить их реальное количество и составить ряд накопления подвижных соединений изучаемых элементов питания в черноземе южном плодового агроценоза: Mn > Fe > Cu > Ni = Zn (табл. 4).

(a)

(с)

Рис. 4. Распределение подвижных соединений Cu (а) , Mn (b) , Zn (c) , Ni (d) , Fe (e) по профилю чернозема южного плодового агроценоза, мг/кг почвы.

Fig. 4. Distribution of mobile compounds Cu (a) , Mn (b) , Zn (c) , Ni (d) , Fe (e) in the profile of calcic chernozem of fruit agrocenosis, mg/kg of soil.

Рис. 5. Радиальная дифференциация подвижных Cu, Mn, Zn, Ni, Fe по профилю чернозема южного.

Fig. 5. Radial differentiation of mobile Cu, Mn, Zn, Ni, Fe compounds along the profile of calcic chernozem

Таблица 4. Запасы подвижных соединений микроэлементов в черноземе южном плодового агроценоза (0–100 см), кг/га.

Table 4. Stocks of mobile compounds of trace elements in calcic chernozem of fruit agrocenosis (0–100 cm), kg/ha.

|

Cu |

Ni |

Zn |

Fe |

Mn |

|

0.54 |

0.08 |

0.08 |

22.20 |

34.09 |

Анализ показал обратную корреляцию между изучаемыми микроэлементами и количеством карбонатов: для меди r = –0.88, для марганца r = –0.85, для цинка r = –0.74, для никеля r = –0.85 и для железа r = –0.84 (при р < 0.05).

Накопление общего содержания меди, марганца, цинка, никеля и железа в слое 0–40 см отражает процесс биоаккумуляции, что является характерной чертой их распределения в почвенном профиле черноземов (рис. 2) (Жуйков, 2020; Лукин, Жуйков, 2021;

Medvedeva et al., 2022). Наряду с этим их прочному закреплению способствует высокое содержание органического вещества, тяжелый гранулометрический состав, сравнительно высокая емкость катионного обмена, а также присутствие глинистых минералов в почве. Аккумуляция исследуемых микроэлементов в верхней части почвенного профиля также свидетельствует о современном антропогенном влиянии (Кучеренко и др., 2021 ; Минкина и др., 2011; Kabata-Pendias, 2011; Zhao, Duo, 2002).

Коэффициенты радиальной дифференциации указывают на то, что общее содержание исследуемых биогенных микроэлементов уменьшается вниз по профилю чернозема южного. Наибольшее их накопление происходит в слое 0–40 см (рис. 3).

Суммарный показатель загрязнения чернозема южного плодового агроценоза равен 2.5, что соответствует допустимой категории загрязнения почв ( Z c < 16). Превышений гигиенических нормативов по общему содержанию меди, марганца, цинка и никеля не обнаружено по всему профилю чернозема. Законодательно утвержденные предельно и ориентировочно допустимые концентрации как валового, так и подвижного железа в почвах отсутствуют. Кларк железа в почвах составляет 38 000 мг/кг (Гончарук, Сидоренко, 1986). По данным Д.С. Орлова (1985), А.Х. Шеуджена с соавт. (2015), валовое содержание железа в почвах колеблется в широких пределах – от 0.05 до 15%, в черноземах – около 3–6%, что соответствует значениям, полученным в ходе нашего исследования.

Для подвижных соединений изучаемых микроэлементов установлена тенденция постепенного снижения их содержания с увеличением глубины (с 0–20 до 80–100 см) (рис. 4). На аккумулятивный тип профильного распределения меди, марганца, никеля и железа в черноземе южном указывают коэффициенты радиальной дифференциации (рис. 5). Наименьшее количество микроэлементов обнаружено на глубине 60–80 см, где находится так называемый “щелочной барьер”. На уровне 80–100 см при дальнейшем увеличении щелочности почвенного раствора концентрация цинка возрастает из-за образования растворимых цинкатов (Кучеренко, 2023; Лукин, Жуйков, 2021). Как отмечают М.А. Глазовская (1988), Н.А. Протасова и А.П. Щербаков (2003, 2004), накопление микроэлементов в верхних слоях почвы контролируется характером и положением геохимических барьеров, в роли которых в черноземных почвах выступают гумусовый и карбонатный горизонты, определяющие закономерности профильного распределения микроэлементов.

Исследуемая почва характеризуется средней обеспеченностью медью и марганцем: 0.21–0.50 и 11.0–20.0 мг/кг соответственно. Обеспеченность цинком остается низкой, составляя менее 2.0 мг/кг (Методические указания…, 2003). Такая ситуация может быть обусловлена значительным выносом этих микроэлементов из почвы, что происходит при отсутствии сбалансированного применения микроудобрений. Недостаточный уровень содержания доступного для растений цинка чаще всего проявляется на карбонатных почвах за счет образования ZnСO 3 (Самофалова, 2009; Baghdadi, Sadowski, 1998). Хотя никель и железо играют важную роль в минеральном питании растений, участвуя в ключевых физиологических и биохимических процессах, для этих элементов не существует отдельной классификации по обеспеченности почв. Разработка такой градации требует дальнейших исследований в системе “почва-растение”.

Ежегодно 8–10-летние деревья черешни поглощают элементы питания в количестве: Cu – 0.016 кг/га, Мn – 0.249, Zn – 0.074, Fe – 0.684 кг/га (Роева, 2018). Если на одном гектаре расположено 420 деревьев, то вынос микроэлементов составит: Cu – 6.7 кг/га, Мn – 104.6, Zn – 31.1, Fe – 287.3 кг/га, что свидетельствует о недостаточном количестве исследуемых микроэлементов в почве для получения стабильного и качественного урожая.

Доля подвижных Cu, Zn, Ni, Fe от их общего содержания во всех слоях чернозема южного низкая – от 0.02 до 0.45%, для Mn – от 1.67 до 2.04%. Из-за таких факторов, как высокое содержание гумуса, карбонатов, а также из-за щелочной реакции почвенного раствора и тяжелого гранулометрического состава подвижность микроэлементов в черноземе южном снижается (Кучеренко и др., 2021; Протасова, Щербаков, 2004).

Карбонаты способствуют накоплению микроэлементов в форме, которая трудно растворяется и малодоступна для растений. Это подтверждает обнаруженная обратная корреляционная связь между исследуемыми микроэлементами и количеством карбонатов. Такие зависимости согласуются с работами других исследователей и могут объясняться как адсорбцией и осаждением, так и взаимодействием между этими элементами. Так, Д.В. Жуйков в своих работах (2019, 2020) связывает переход микроэлементов в труднодоступные для растений формы с высокой окарбоначенно-стью черноземов. Т.М. Минкина (2008) утверждает, что подвижность Cu и Zn обусловлена преимущественно соединениями металлов, удерживаемых карбонатами.

По всему профилю исследованного чернозема южного не обнаружены превышения гигиенических нормативов рассматри-вемых микроэлементов, что указывает на безопасность использования данной почвы в сельском хозяйстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание и распределение Cu, Мn, Zn, Ni и Fe в черноземе южном садового агроценоза характеризуется их активным накоплением в гумусово-аккумулятивных горизонтах, что свойственно почвам черноземного типа.

Коэффициенты радиальной дифференциации в профиле чернозема южного указывают на поверхностно-аккумулятивный тип накопления валового содержания Cu, Mn, Zn, Ni, Fe, характеризующийся слабой степенью контрастности. У подвижных соединений изучаемых микроэлементов степень контрастности различная: для Cu, Mn и Fe – слабая, для Zn и Ni – средняя, что обусловлено генетическими особенностями почвы и свойствами элементов.

Установлены ряды запаса микроэлементов в метровом слое почвы: для валового содержания – Fe > Mn > Zn > Ni > Cu, для подвижных соединений – Mn > Fe > Cu > Ni > Zn. Обеспеченность чернозема южного подвижными соединениями Cu и Mn – средняя, Zn – низкая. Это связано с их активным выносом в период формирования урожая черешни и указывает на необходимость внесения в почву микроудобрений.

Подтверждает значимость влияния карбонатов на подвижность микроэлементов в черноземе южном выявленная обратная корреляционная связь между содержанием исследуемых подвиж- ных соединений микроэлементов и CaСO3: для меди r = –0.88, для марганца r = –0.85, для цинка r = –0.74, для никеля r = –0.85 и для железа r = –0.84 (при р < 0.05).

Суммарный показатель загрязнения валовыми Cu, Мn, Zn, Ni и Fe ( Z c = 2.5) свидетельствует об экологически чистом состоянии почвы плодового агроценоза, что позволяет получать безопасную и качественную продукцию.