Содержание пигментов в листьях и прилистниках у разных по степени окультуренности сортообразцов гороха полевого

Автор: Чекалин Е.И., Амелин А.В., Кондыков И.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 3 (24), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения содержания хлорофиллов «а» и «b», каратиноидов и антоцианов в листьтях и прилистниках растений у сортообразцов гороха полевого, созданных за период с 1920 по 2005 годы.

Горох, пелюшка, фотосинтез, хлорофилл, каротиноиды

Короткий адрес: https://sciup.org/147123507

IDR: 147123507 | УДК: 633.31/37

Текст научной статьи Содержание пигментов в листьях и прилистниках у разных по степени окультуренности сортообразцов гороха полевого

тканей вытяжкой этилового спирта и 1% соляной кислоты . Концентрацию определяли на спектрофотометре при длине волны 529 нм по методически указаниям ВИР [15].

Дисперсионный и корреляционный анализы экспериментальных данных проводили на компьютерах , применяя дисперсионный и корреляционный анализы [6].

Результаты исследований и их обсуждение

Проведенными исследованиями подтверждено , что к началу массового налива семян современные зерновые сорта гороха полевого как и посевного формируют ФП на 30 % меньше , чем более « старые ». В отдельные годы группы сортов по величине этого показателя различались в 1,8 раза ( табл . 1).

Таблица 1 – Величина фотосинтетического потенциала и содержание хлорофилла «а+b» (мг/г сухого вещества) в листочках, усиках и прилистниках у сортообразцов гороха разных периодов селекции, в среднем за 2006-2008 гг.

|

Сортообразец |

Содержание хлорофилла а +b, мг / г СВ |

ФП , м 2 сутки / расте - ние |

|

|

листочки и усики |

прилистники |

||

|

Пелюшки селекции 1920-1950 гг . |

|||

|

К -1691 |

9,59 |

9,40 |

1,71 |

|

Фаленская 42 |

8,22 |

7,27 |

1,51 |

|

среднее |

8,90 |

8,34 |

1,61 |

|

Пелюшки селекции 1970-1980 гг . |

|||

|

Надежда |

8,88 |

7,26 |

0,75 |

|

СЗМ 85 |

9,03 |

8,43 |

0,68 |

|

Малиновка |

10,00 |

9,88 |

2,38 |

|

среднее |

9,30 |

8,52 |

1,27 |

|

Пелюшки селекции 1990-2000 гг . |

|||

|

Зарянка |

7,46 |

5,88 |

1,15 |

|

Алла ( усатый ) |

3,39 |

5,87 |

0,75 |

|

Наташа ( усатый ) |

3,40 |

6,92 |

0,69 |

|

98-393 ( усатый ) |

3,57 |

4,68 |

0,93 |

|

среднее |

4,46 |

5,84 |

0,88 |

|

Горох посевной селекции 1990-2000 гг . |

|||

|

Орловчанин |

5,63 |

5,40 |

1,40 |

|

Норд ( усатый ) |

3,92 |

6,42 |

0,82 |

|

среднее |

4,78 |

5,91 |

1,11 |

При этом у растений существенно снижается и содержание в листьях различных пигментов. Cовременные зерновые сорта пелюшки в сравнении с менее окультуренными сортообразцами содержали хлорофилла «а+b» в листочках и усиках в среднем на 49% (см. табл. 1), а в прилистниках – на 28% меньше, в том числе за счет хлорофилла «а» – на 49 и 27%, хлорофилла «b» – на 44 и 30%.

Содержание же хлорофилла в усиках было почти в 2,5 раза меньше , чем в листочках и прилистниках .

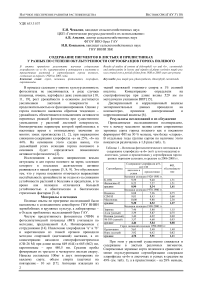

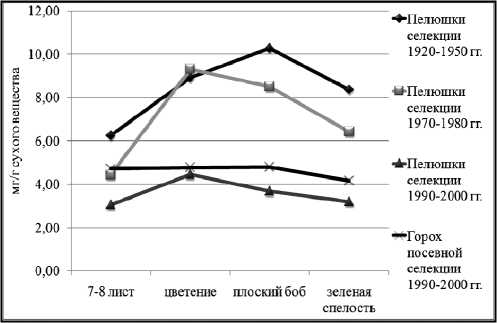

В онтогенезе содержание хлорофилла в листьях растений всех сортообразцов гороха постепенно увеличивалось , достигая максимальных значений к фазам цветения и образования плоских бобов , а затем плавно снижалось ( рис . 1, 2).

Рисунок 1 – Динамика хлорофилла «а+b» в листочках у растений гороха, в среднем за 2006-2008 гг.

Рисунок 2 – Динамика хлорофилла «а+b» в прилистниках растений гороха, в среднем за 2006-2008 гг.

Такой характер изменчивости признака в известной степени отражает определенные адаптивные свойства культуры . При низкой инсоляции ( период вегетативного развития – май месяц ) увеличение концентрации пигментов « а » и « b » положительно сказывается на эффективности усвоения квантов света , тогда как при высокой ( июнь - июль месяцы ), наоборот , более выгодно их содержание в небольшом количестве . Так как при высокой интенсивности света даже небольшое количество хлорофилла может поглощать достаточно падающих квантов , чтобы свет оставался насыщенным , а увеличение его концентрации имеет значение только при очень низкой инсоляции [19].

Поэтому у современных сортов гороха , имеющих относительно хорошую светопропускающую способность посевов , низкое содержание хлорофилла в листьях является положительным фактором для эффективного функционирования фотосинте тического аппарата , в частности в условиях Центральных областей России , где интенсивность солнечного освещения в период вегетации растений , по нашим данным , может превышать 80 тыс . люкс .

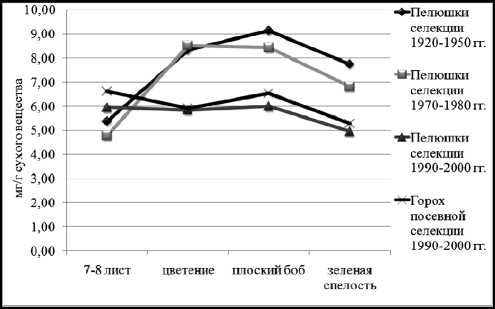

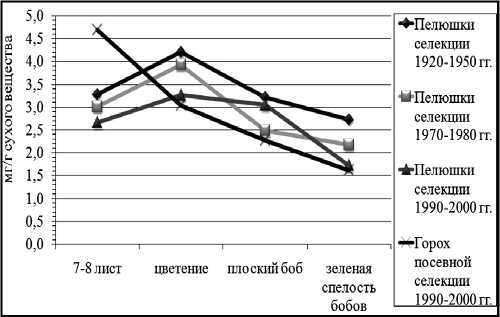

Во многом схожие экспериментальные данные , полученные и по другим важным пигментам листьев – каротиноидам . По их содержанию в листочках и усиках « старые » сорта пелюшки превосходили современные в среднем на 66%, а по концентрации в прилистниках – на 21%.

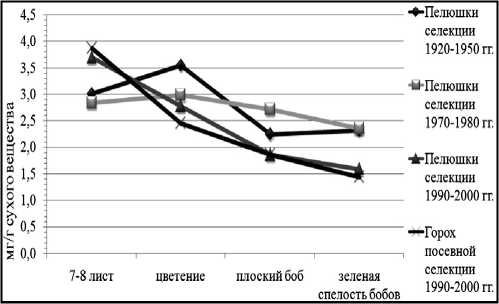

Наибольшее количество данных пигментов отмечалось в фазу 7-8 листьев , а с началом генеративного развития растений их содержании снижалось ( рис . 3, 4).

Рисунок 3 – Динамика каротиноидов в листочках растений гороха

Рисунок 4 – Динамика каротиноидов в прилистниках растений гороха

Причем по мере развития растений снижение содержания каротиноидов у современных сортов пелюшек проходило более быстрыми темпами , чем у более « старых » сортообразцов по времени создания . В частности в период созревания бобов их содержание у пелюшек селекции 20-50- х годов было снижено на 34% в листочках и на 36% – в прилистниках , тогда как у современных сортов в среднем на 44 %, по сравнению с фазой 7-8 листьев .

По содержанию же антоциана в пазухах прилистников растений достоверных генотипических различий выявлено не было . В каждой группе сортообразцов были генотипы как с высоким , так и низким содержанием данного пигмента . В среднем на растение его образовывалось в пазухах прилистников до 33,5 мг на грамм сухого вещества .

По литературным данным , каротиноиды и антоциан могут активно участвовать не только в фотосинтезе , но и защищать хлорофилло - белковый комплекс листьев от прямого воздействия экстремальных факторов среды , способствуя большей активности и устойчивости фотосинтетического процесса растений [12, 13, 16].

Проведенные исследования показали , что в ходе селекции гороха полевого уменьшение концентрации пигментов в листьях растений сопровождается повышением их функциональной активности . Современные сорта пелюшки к началу массового налива семян ( фаза зеленой спелости нижних бобов ) по ЧПФ превосходили сорта 1920-50- х годов в среднем на 54%, а сорта гороха посевного на 11%. Максимальным значением этого показателя отличался современный усатый сорт Наташа – 9,24 г / м 2 сутки .

Причем современные высокоурожайные сорта характеризовались высокой чистой продуктивностью фотосинтеза во все годы исследований , независимо от погодных условий вегетации . Очевидно , это обусловлено тем , что у их растений в агрофитоценозе создаются более благоприятные условия для фотосинтеза , вследствие повышенной устойчивости их к полеганию , лучшей инсоляции нижних листьев и обеспеченности их СО 2.

В настоящее время созданные и внедренные в производство сорта гороха с детерминантным типом развития и усатым типом листа уже имеют относительно высокие Кхоз , ЧПФ и устойчивость растений к полеганию , ограниченный рост вегетативных органов во время налива семян , оптимальную площадь листьев и продолжительность этапов развития , применительно , в частности , к условиям Центрально - Черноземного региона России . Тем не менее , формируемая ими урожайность (3,0…4,0 т / га ) еще далека от максимально возможного (7,0…8,0 т / га ). Поэтому поиск и вовлечение в скрещивание форм гороха с высокой фотосинтетической активностью не только на уровне листьев , но и хлоропластов имеет актуальное значение и для селекции полевого гороха .

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Адрес редакции: 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69.

Сдано в набор 21.06.2010

Подписано в печать 28.06.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 12,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Содержание пигментов в листьях и прилистниках у разных по степени окультуренности сортообразцов гороха полевого

- Амелин, А. В. Биологический потенциал гороха и его реализация на разных этапах развития культуры [Текст]/А.В. Амелин//Селекция и семеноводство. -1999. -№2-3. -С.15-21.

- Амелин, А. В. Морфофизиологические основы повышения эффективности селекции гороха: 03.00.12 "Физиология и биохимия растений" [Текст]: автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра с.-х. наук/Александр Васильевич Амелин; [ОГАУ]. -М., 2001. -46с. -Библиогр.: с. 43-46.

- Амелин, А. В. Устойчивость сортов гороха полевого к абиотическим и биотическим факторам среды [Текст]/А.В. Амелин, И.В. Кондыков, Е.И. Чекалин, Г.А. Борзенкова//Экологическая физиология и биохимия растений. Интродукция растений. Материалы всероссийской конференции (Петрозаводск, 22-27 сентября 2008 г.). Часть 6. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. -С. 7-10.

- Амелин, А. В. Физиолого-биохимические механизмы устойчивости растений к болезням у полевого и посевного типов гороха [Текст]/А.В. Амелин, Н.П. Кораблева, М.А. Проценко, Г.А. Борзенкова, В.И. Толубеева, Е.И. Чекалин/Вестник ОрелГАУ. -№3(12). -2008. -С. 11-14.

- Дебелый, Г. А. Зернобобовые культуры в Нечерноземной зоне РФ. Значение, селекция, использование, смешанные посевы [Текст]/Г.А. Дебелый. -Москва-Немчиновка, НИИСХ ЦРНЗ, 2009. -260 с.

- Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (С основами статистической обработки результатов исследований) [Текст]/Б.А. Доспехов. -Изд.4-е, доп. и перераб. -М.: Колос, 1979. -416 с.

- Жученко, А. А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика) [Текст]/А.А. Жученко. -М.: ООО «Издательство Агрорус», 2004. -111 с.

- Зеленов, А. Н. Селекция гороха на высокую урожайность семян:06.01.05 "Селекция и семеноводство" [Текст]: дис. в форме докл. на соиск.уч.степ.д-ра с.-х. наук/Анатолий Николаевич Зеленов; [Брянская ГСХА].-Брянск, 2001.-60с.-Библиогр.: с.55-60.

- Кондыков, И. В. Новые аспекты селекции пелюшек в плане расширения адаптивного потенциала культуры гороха (Pisum sativum) [Текст]/И.В. Кондыков//Новые методы селекции и создание адаптивных сортов сельскохозяйственных культур: результаты и перспективы. -Киров, 1998. -С. 140-141

- Кумаков, В. А. Эволюция показателей фотосинтетической деятельности яровой пшеницы в процессе селекции и их связь с урожайностью и биологическими особенностями растений [Текст]: автореф дис. на соиск. учен. степ. дис. … д-ра биол. наук/В.А. Кумаков. -Л., 1971. -51 с.

- Кумаков, В. А. Фотосинтетическая деятельность растений в аспекте селекции. Физиология фотосинтеза/В.А. Кумаков. -М.: Наука, 1982. -С. 283.

- Ладыгин, В. Г. Современные представления о функциональной роли каротиноидов в хлоропластах эукариот [Текст]/В.Г. Ладыгин, Г.Н. Ширшикова//Журнал общей биологии. -2006. -Т. 67. -С. 163-189.

- Лебедева, Т. С. Пигменты растительного мира [Текст]/Т.С. Лебедева, К.М. Сытник. -Киев: Наукова думка, 1986. -88 с.

- Ничипорович, А. А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах [Текст]/А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, С.Н. Чмора, М.П.Власова. -М.: АН СССР, 1961. -133с.

- Определение биологически активных веществ семян [Текст]. Методические указания/Под ред. Ермакова А.И. Л.: ВИР. -1984. -73с.

- Петров, К. А. Каротиноиды и кормовая ценность травянистых растений криолитозоны [Текст]/К.А. Петров, А.А. Чепалов, А.А. Перк//Интенсификация и оптимизация продукционного процесса сельскохозяйственных растений/Материалы Международной научно-практической конференции. -Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2009. -С. 120-124.

- Практикум по физиологии растений [Текст]/под ред. Н.Н.Третьякова -М.: Колос, 1982. -271с.

- Федосеева, Г. П. Особенности структурной организации и функциональной активности фотосинтетического аппарата у картофеля разной степени окультуренности [Текст]/Г.П. Федосеева, Р.И. Багаутдинова//Сельскохозяйственная биология. -1977. -Т.12. -№4. -С. 545-553.

- Gabrielsen, E. K. Effects of Different Chlorophyll Concentrations on Photosynthesis in Foliage Leaves [Text]/E.K. Gabrielsen//Physiologia Plant. -1948. -V.1. -N.1. -P.5-37