Содержание различных форм фосфора у галофитов с различными механизмами регуляции солевого обмена

Автор: Кусакина М.Г., Орлова Н.В., Ошева Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что галофиты, имеющие разные механизмы адаптации к засолению почвы, характеризуются более существенными различиями в содержании кислоторастворимых органических фосфатов по сравнению с фосфолипидами и фосфопротеинами.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204412

IDR: 147204412 | УДК: 581.1:632.1

Текст научной статьи Содержание различных форм фосфора у галофитов с различными механизмами регуляции солевого обмена

М. Г. Кусакина, Н. В. Орлова, Т. В. Ошева

Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

Установлено, что галофиты, имеющие разные механизмы адаптации к засолению почвы, характеризуются более существенными различиями в содержании кислоторастворимых органических фосфатов по сравнению с фосфолипидами и фосфопротеинами.

Необходимым условием сохранения и рационального использования растительных ресурсов является всестороннее изучение флоры и растительности определенных регионов, поэтому исследования, посвященные изучению особенностей развития растений на засоленных почвах, являются актуальными.

Эколого-физиологическими исследованиями можно выявить солеустойчивые формы с широким диапазоном галотолерантности. Мировой генофонд галофитов насчитывает 2500 видов (Aronson, 1989). В пределах Центральной Азии имеется 700 видов галофитов и в Российской Федерации – 512 видов (Шамсутдинов, Савченко, Шамсутдинов, 2000).

Галофиты неоднородны по своим экологическим, физиолого-биохимическим свойствам и хозяйственно-полезным характеристикам. Они отличаются по степени солеустойчивости, по-разному реагируют на механический состав и степень увлажнения почвы. Как кормовые растения они различаются по продуктивности, питательной ценности. Растительные ресурсы галофитов природной флоры используются для освоения в культуре для получения лекарственного и масличного сырья, а также в качестве растений-биомелиораторов (Шамсутдинов, Савченко, Шамсутдинов, 2000).

По данным Института мировых ресурсов (США), более 200 млн. га земель в мире орошается, из них 25–40% подвержены засолению. В связи с этим необходима разработка новых стратегий по использованию засоленных почв на локальном и глобальном уровнях. Как отмечает J. Aronson (1989), именно галофиты являются тем ресурсом, с помощью которого можно решить данную проблему.

Способность галофитов к формированию относительно высокорослых, разветвленных надземных органов обеспечивает испарение большого количества воды, снижение уровня грунтовых вод, уменьшение концентрации солей в верхних горизонтах почвы. Это способствует восстановлению засоленных земель, созданию на их месте высокопродуктивных фитоценозов (Шамсутдинов, Бу-равцев, 2004).

В устойчивости растений к засолению большое значение принадлежит фосфорным соединениям, которые играют важную роль в энергетике клетки и регуляции метаболических процессов.

Цель нашей работы – изучение особенностей фракционного состава фосфорных соединений у галофитов с разными механизмами приспособления к действию засоляющих ионов.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования были выбраны растения естественных экосистем, произрастающие на засоленных почвах в Троицком учлес-хозе Челябинской области и отличающиеся по механизмам регуляции солевого обмена: соленакапливающий галофит Suaeda prostrata Pall – све-да распростертая, соленепроницаемый галофит Artemisia rubestris L. – полынь скальная и солевыделяющий галофит Limonium caspium (Willd.) Gams – кермек каспийский.

Растения были взяты в фазу вегетации и фазу цветения. Органы растений фиксировали в сушильном шкафу при t = 105 ° С в течение 30 мин, а затем досушивали до воздушно-сухого состояния в термостате при t = 60 ° С.

Фракционирование фосфорных соединений проводили по методу Оgur, Rosen (Ермаков и др., 1987). Кислоторастворимую фракцию фосфорных соединений извлекали 10% трихлоруксусной кислотой, липоидный фосфор – путем его экстрагирования из навески смесью спирта и эфира (3:1) и смесью спирта и хлороформа (1:1), нуклеиновый фосфор извлекали 1н. раствором хлорной кислоты, а фосфопротеины – 2н. раствором едкого натра. Количество фосфора различных фракций определяли по интенсивности окрашивания с помощью ФЭКа. Повтор-

ность опытов трехкратная. Статистическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову (1985).

Результаты и обсуждение

Фосфор является вторым важным для питания растений элементом после азота. Фосфаты играют ключевую роль: они служат структурными элементами фитина, фосфолипидов, нуклеиновых кислот. Для фосфора характерна способность к образованию самых разнообразных типов связей с малым и большим энергетическим потенциалом и внутренняя нестабильность связей, облегчающая обмен. Свободные ионы фосфора участвуют в общей регулирующей деятельности ионов.

Результаты проведенных нами опытов по фракционированию фосфорных соединений показали, что представители различных по регуляции солевого обмена групп галофитов в большей степени отличаются содержанием кислоторастворимого органического фосфора. В эту фракцию входят АТФ, АДФ, фосфопировиноградная кислота, фосфорные эфиры сахаров и другие соединения, принимающие участие в энергетическом обмене растений, синтезе углеводов и других биохимических процессах.

Процессы фосфорилирования занимают особое место в жизнедеятельности растений в условиях засоления. Благодаря реакциям фосфорилирования, ведущим к возникновению богатых энергией связей, оказывается возможным использование для работы клеток энергии, освобождающейся при дыхании или поглощаемой при фотосинтезе (Кузнецов, Рощупкин, 1994).

Как показали наши исследования, более высоким уровнем кислоторастворимых фосфатов в надземных органах характеризовался соленепроницаемый галофит полынь скальная. Наличие таких фосфатов способствует улучшению энергообеспеченности данного вида, что имеет важное адаптивное значение в условиях засоления. Так же, как гликофиты, представители этой группы галофитов стремятся снизить накопление засоляющих ионов. Корни у них выполняют барьерную функцию, обеспечивая относительно постоянное содержание ионов натрия в листьях при возрастании уровня внешнего засоления (таблица).

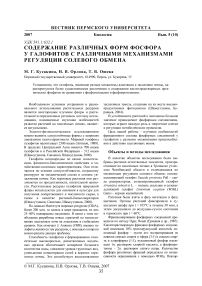

Содержание различных форм фосфорных соединений в надземных органах растений ( γ на 1 г сухой массы)

|

Фаза развития растений |

Сведа распростертая |

Полынь скальная |

Кермек каспийский |

|

Кислоторастворимый органический фосфор |

|||

|

Вегетация |

6403.3 ± 131.5 |

7441.7 ± 246.0 |

6765.0 ± 92.4 |

|

Цветение |

3680.0 ± 130.0 |

6073.3 ± 182.1 |

5857.3 ± 124.6 |

|

Липоидный фосфор |

|||

|

Вегетация |

723.3 ± 11.7 |

873.3 ± 10.2 |

672.0 ± 30.4 |

|

Цветение |

585.0 ± 23.7 |

313.0 ± 17.6 |

215.1 ± 5.0 |

|

Нуклеиновый фосфор |

|||

|

Вегетация |

1642.1 ± 29.2 |

1283.0 ± 39.4 |

1179.2 ± 25.2 |

|

Цветение |

1471.2 ± 39.1 |

504.2 ± 11.0 |

433.3 ± 14.9 |

|

Фосфопротеиновый фосфор |

|||

|

Вегетация |

1863.1 ± 61.7 |

2163.2 ± 40.2 |

1858.3 ± 98.6 |

|

Цветение |

1356.3 ± 31.3 |

1204.2 ± 61.5 |

1154.2 ± 25.1 |

Из исследуемых видов меньшее содержание фосфора этой фракции в надземных органах имеет соленакапливающий галофит сведа распростертая. Представители этой группы, растущие на почвах с высоким содержанием солей, обладают специфическими особенностями, позволяющими им выживать в условиях засоления. К таким особенностям относится прежде всего способность аккумулировать высокие концентрации ионов в вакуолях клеток надземных органов, благодаря чему поддерживается высокое осмотическое давление вакуо-лярного сока и обеспечивается поступление воды в растение, затрудненное при засолении почв (Flowers, Troke, Yeo, 1977).

Транспорт и концентрирование ионов в вакуолях осуществляется, по-видимому, по апопласту при участии пиноцитозных инвагинаций и мультивези-кулярных тел, минуя цитоплазму (Куркова, Бално-кин, 1994). Аккумуляция избытка засоляющих ионов в центральной вакуоли, а также в мелких цитоплазматических вакуолях, как отмечают Е.Б. Куркова, Л.Г. Калинкина, О.К. Бабурина (1992), предотвращает неблагоприятное действие высоких концентраций солей на ферментные системы цитоплазмы и органелл галофитов.

Изучение динамики кислоторастворимых органических фосфатов показало, что большее содержание фосфора этой фракции у всех исследуемых видов наблюдалось в фазу вегетации, чем в фазу цветения. Обеспечение растений энергетически богатыми фосфорными соединениями на ранних этапах развития является необходимым условием их дальнейшего нормального развития и высокой продуктивности. Уменьшение фосфорных соединений у растений в фазу цветения может быть следствием их усиленного потребления.

Фосфор как неотъемлемый компонент входит в состав таких соединений, как фосфолипиды. Как показали наши опыты, у исследуемых галофитов содержание фосфолипидов в фазу вегетации было выше, чем в фазу цветения. Большим уровнем фосфолипидов характеризовалась полынь скальная. Меньшее содержание липоидного фосфора обнаружено у солевыделяющего галофита кермека каспийского.

Как отмечают Ю.В. Балнокин и Б.П. Строгонов (1985), снижение фосфолипидов при высоких концентрациях солей влияет на проницаемость клеточных мембран.

Фосфаты являются составной частью не только низко-, но и высокомолекулярных соединений, таких как нуклеиновые кислоты и белки.

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии засоляющих ионов на содержание нуклеиновых кислот. Так, Г.В. Удовенко и Л.А. Чудинова (1986) отмечают, что у гликофитов в условиях засоления содержание одного из важнейших фосфорорганических соединений – ДНК изменяется в меньшей степени, чем РНК, однако функциональная активность ДНК снижается. В опытах И.Н. Са-гдуллаева (1985) установлено увеличение количества нуклеиновых кислот при засолении субстрата.

Наши исследования показали, что большее содержание фосфора этой фракции у соленакапливающего галофита сведы. У кермека и полыни при переходе к цветению количество нуклеинового фосфора значительно снизилось.

Не установлено различий в содержании фосфопротеинов у сведы и кермека. Более высокий уровень фосфора этой фракции отмечен у соленепроницаемого галофита полыни скальной.

При формировании общих систем устойчивости клеток к засолению и высокой температуре важным является процесс фосфорилирования белков, выполняющий регуляторную роль в ответ на стрессовые воздействия (Krishan, Pueppke, 1987; Ras, Fluhr, 1993).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что накопление различных форм фосфатов является одной из защитно-приспособительных реакций растений, которые, наряду с другими физиолого-биохимическими особенностями, обеспечивают устойчивость представителей различных экологических групп к засолению среды.

Список литературы Содержание различных форм фосфора у галофитов с различными механизмами регуляции солевого обмена

- Балнокин Ю.В. и др. Структурно-функциональное состояние тилакоидов у галофита Suaeda altissima в норме и при нарушении водно-солевого режима под действием экстремально высоких концентраций NaCl//Физиол. растений. 2004. Т. 51, № 6. С. 905-912.

- Балнокин Ю.В., Строгонов Б.П. Солевой обмен и проблема солеустойчивости растений//Новые направления в физиологии растений. М.: Наука, 1985. С. 199-213.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Ермаков А.И. и др. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агрохимиздат, 1987. 315 с.

- Кузнецов В.В., Рощупкин Б.В. Стрессорный ответ клеток Nicotianа sylvestris L. на засоление и высокую температуру//Физиол. растений. 1994. Т. 41, № 4. С. 566-572.

- Куркова Е.Б., Балнокин Ю.В. Пиноцитоз и его возможная роль в транспорте ионов в клетках соленакапливающих органов галофитов//Физиол. растений. 1994. Т. 41, № 4. С. 578-582.

- Куркова Е.Б., Калинкина Л.Г., Бабурина О. К. Ответные реакции Seidlitzia rosmarinus на солевой стресс//Изв. АН. Сер. биол. 2002. № 3. С. 277-285.

- Сагдуллаев И.Н. Влияние засоления на содержание фосфорных соединений в листьях хлопчатника//Влияние внешних факторов на физиолого-биохимические показатели хлопчатника. Ташкент, 1985. С. 49-51.

- Удовенко Г.В., Чудинова Л.А. Влияние засоления среды на изменение активности РНК-азы и ДНК-азы у растений разного уровня солеустойчивости//Физиол. растений. 1986. Т. 33, № 5. С. 1166-1172.

- Шамсутдинов Н.З., Буравцев Н.В. Биотическая мелиорация засоленных земель с использованием экологически специализированных видов растений.//Сохраним планету Земля: Доклады междунар. эколог. форума. СПб., 2004. С. 309-312.

- Шамсутдинов З.Ш., Савченко И.В., Шамсутдинов Н.З. Галофиты России, их экологическая оценка и использование. М.: Эдель-М, 2000. 399 с.

- Aronson J. Haloph. A date base of salt tolerant plants of the World//Office of arid studies the university of Arisona Tucson, 1989. 77 p.

- Flowers T.J., Troke P.F., Yeo A.R. The mechanism of salt tolerance in halophytes//Ann. Rev. plant physiol. 1977. Vol. 28. P. 89-121.

- Krishan H.B., Pueppke S.G. Heat shock triggers rapid protein phosphorilation in soybean seedling//Biochim. and biophys. research. commun. 1987. Vol. 148, № 2. P. 762.

- Ras V., Fluhr R. Ethylene signal in transduced via protein phosphorylation events in plants//Plant cell. 1993. Vol. 5, № 5. P. 523.