Содержание ртути в озерной экосистеме в зоне воздействия предприятий золотодобычи (Южный Урал)

Автор: Кутлиахметов А.Н., Баранов Э.Н., Кулагин А.Ю., Лапердина Т.Г., Таций Ю.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

В условиях работы предприятий по золотодобыче отмечается накопление Нg в донных отложениях на акватории и прибрежной зоне оз. Калкан. Установлено, что основным источником поступления Hg в озеро является р. Журавка. Отмечено накопление Нg в рыбе озер Южного Урала, что создает реальную опасность для здоровья местного населения.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198128

IDR: 148198128 | УДК: 546.49:504.064(613.221)

Текст научной статьи Содержание ртути в озерной экосистеме в зоне воздействия предприятий золотодобычи (Южный Урал)

-

1 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского РАН

-

2 Институт биологии Уфимского научного центра РАН

В условиях работы предприятий по золотодобыче отмечается накопление Нg в донных отложениях на акватории и прибрежной зоне оз. Калкан. Установлено, что основным источником поступления Hg в озеро является р. Журавка. Отмечено накопление Нg в рыбе озер Южного Урала, что создает реальную опасность для здоровья местного населения.

Ртуть (Hg) и ее соединения принадлежат к наиболее опасным токсикантам с разносторонним спектром воздействия на живые организмы, что является причиной повышенного внимания к источникам ртутного загрязнения окружающей среды. Вследствие своих специфических свойств, Нg проявляет высокую способность к миграции и перераспределению в объектах окружающей среде. Особенностью Hg является способность к бионакоплению в компонентах трофических цепей водных экосистем, приводящая к опасному концентрированию Нg в хищных видах рыб. Большая часть Hg (до 95-99%) находится в рыбе в виде наиболее токсичного соединения - метилртути. Регулярное употребление рыбы с высоким содержанием Hg оказывает серьезное воздействие на здоровье населения (болезнь Минамата).

Одной из глобальных экологических проблем является интенсивное ртутное загрязнение окружающей среды в золотодобывающих регионах мира, особенно в странах Латинской Америки, Африки и Азии, связанное с применением Нg при амальгамировании золота [1]. Использование Нg при добыче золота в СССР официально было запрещено в 1989-90 гг. Однако ее интенсивное и длительное применение (0.5-1.5 кг Нg на 1 кг добываемого золота) привело к значительному ртутному загрязнению золотодобывающих регионов. Актуальность этой проблемы в России не вызывает сомнений, однако до сих пор для ряда регионов имеются лишь фрагментарные сведения о содержании Hg в экосистемах озер.

В течение более 250 лет Урал является одной из основных золотодобывающих провинций России. В связи с этим, целью работы явилось изучение ртутного загрязнения озер Учалинского района Республики Башкортостан, на водосборной территории которых в течение длительного времени добывалось россыпное и рудное золото, и в особенности рыб в этих озерах, используемых в пищу местным населением. Такие исследования в регионе выполнены впервые.

Исследования, проведенные в 2002 г. на водоемах и водотоках Учалинского района (рис. 1), включали отлов рыб (озера Карагай-куль (Ворожеич), Калкан и Ургун) и отбор проб донных иловых отложений в оз.Калкан. Содержание Нg определяли атомно-абсорбционным методом «холодного пара» после микроволнового разложения (мышечные ткани рыб) или пиролитической возгонки с накоплением на золотом сорбенте (донные отложения).

Проточное оз.Карагайкуль (площадь 0.7 кмІ, глубина до 3 м) выбрано в качестве фонового озера, так как на его водосборной территории отсутствуют проявления золота и не проводились разработки россыпей. На водосборных бассейнах озер Калкан и Ургун разрабатывались россыпные месторождения золота (рис. 1). Оз.Калкан является проточ- ным (площадь 1,7 км2, глубина до 6,5 м). На северо-востоке в него впадает р.Журавка, в долине которой в конце XIX века отработана крупная аллювиально-делювиальная россыпь, а на юго-западе из озера вытекает ручей, по которому также отрабатывалась небольшая россыпь. Оз.Ургун является наиболее крупным в районе (площадь 7,5 км2, глубина до 8 м) и в настоящее время бессточным, хотя в недавнем прошлом из него вытекала небольшая речка. В его северной части разрабатывалась прибрежная озерно-аллювиальная россыпь.

Рис. 1. Схема расположения исследованных озер на территории Учалинского района Республики Башкортостан: 1 - оз.Калкан; 2 - оз.Ургун;

3 - оз.Карагайкуль

Оценку ртутного загрязнения рыб проводили по содержанию Нg в окуне (Реrса fluviatilis), выбранном в качестве наиболее распространенного вида хищных рыб в изученных озерах. Из оз.Калкан было выловлено 6, оз.Ургун - 7 и оз.Карагайкуль - 4 экземпляра окуня. Возраст рыб - 2-3 года, размер (длина с хвостом) - 15.5-18.5 см, вес тушек без внутренностей - 44-78 г.

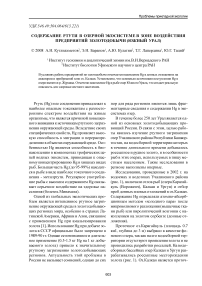

Анализ полученных результатов показал, что рыбы из изученных озер контрастно и закономерно различаются по уровню биоаккумулированной Hg (рис. 2). Наиболее низкое содержание Нg - от 58.6 до 78.9 (среднее 69.7) мкг/кг определено в рыбе оз.Карагай-куль, повышенное - от 90.8 до 183 (среднее 127.8) мкг/кг в рыбе оз.Ургун и очень высокое - от 241 до 752 (среднее 565) мкг/кг в рыбе оз.Калкан.

Необходимо отметить, что в 3-х экземплярах окуня из оз.Калкан содержание Нg превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) для пресноводной хищной рыбы (600 мкг/кг) [2], в 2-х - близко к ней и только в одном экземпляре ниже ПДК - 241 мкг/кг. При исключении этой «аномалии», среднее содержание Нg в его рыбах составит 630 мкг/кг, то есть превысит ПДК.

Несмотря на узкий возрастной диапазон изученных экземпляров окуня и, соответственно, небольшие вариации их веса, в них зарегистрированы закономерные изменения биоаккумуляции Нg в зависимости от этих показателей (рис. 2). Наиболее четко они выражены для рыбы оз. Калкан. При исключении из выборки экземпляра с «аномально» низкой концентрацией Нg, ее среднее содержание в двухлетнем окуне (вес 50-56 г) составило 589 мкг/кг, а в трехлетнем (вес 54-78 г) - 656 мкг/кг. Подобная возрастная зависимость отмечена для окуня оз.Карагайкуль -58.6 и 73.4 мкг/кг для двух- и трехлетнего экземпляров, соответственно.

Зависимость аккумуляции Нg от возраста резко нарушена для рыбы оз.Ургун: в двухлетнем окуне её содержание пропорционально весу и составляет 103-183 (среднее 141) мкг/ кг, а в трехлетнем окуне - в 1.5 раза ниже -90.2-98.5 (среднее 94.3) мкг/кг. Выявленное нарушение возрастной корреляции может быть обусловлено принадлежностью разновозрастных экземпляров окуня к разным мигрирующим экологическим расам, отличающимся местом обитания и пищевым рационом [3].

Выявленные достоверные различия содержания Нg в рыбах изученных озер являются следствием различной степени ртутного загрязнения водосборных территорий озер: сильное загрязнение оз.Калкан, вызванное разработкой крупных и мелких россыпей, слабое загрязнение оз.Ургун в связи с локальными (по сравнению с размерами озера) разработками россыпей в его прибрежной зоне и на удалении от нее и фоновый статус оз.Ка-рагайкуль. Это подтверждается результатами ранее проведенных исследований донных отложений водотоков и прибрежных отложений озер [4]. Наиболее протяженные(до 12 км и более) и интенсивные – до 1300 мкг/кг, при фоновом содержании (геохимический фон - ГФ) 12 мкг/кг, потоки техногенной Нg формируются в донных отложениях водотоков в результате размыва эфельных отвалов фабрик по переработке золотосодержащих руд. Потоки, связанные с разработкой золотых россыпей, имеют более низкую интенсивность (до 200 мкг/кг) и меньшую протяженность.

Рис. 2. Зависимость содержания Нg в окуне от веса (а) и возраста (б): 1 - оз. Карагайкуль; 2 - оз. Ургун; 3 - оз. Калкан

Анализ проб прибрежных донных отложений озер показал, что наиболее крупная прибрежная аномалия Нg выявлена в отложениях оз. Калкан. Она начинается от устья р. Жу-равки и прослеживается до 1.5 км к юго-западу. Содержание Нg в отложениях вблизи устья реки достигает 300 мкг/кг при ГФ 8 мкг/ кг и постепенно уменьшается по мере удале- ния от устья. В прибрежных отложениях на участке разработки прибрежной россыпи оз. Ургун также фиксируются локальные (протяженностью до 300 м) слабые (2-4 ГФ) аномалии.

Более сильное ртутноезагрязнение характерно для иловых донных отложений, отобранных на акватории оз.Калкан. Во всех пробах илов установлены аномальные концентрации Нg, на порядок и более превышающие ГФ прибрежных отложений. Максимальное содержание (более 20000 мкг/кг) установлено в обогащенных органикой черных илах мощностью до 10 см в 40 м от устья р.Жу-равка. Высокие концентрации Нg (до 10002000 мкг/кг) в илах зафиксированы вблизи устья р.Журавка и на удалении от него, вблизи «струи» - центральной полосы озера без донных отложений. Содержание металла заметно уменьшается (до 500-1000 мкг/кг) при удалении от «струи» на 50-100 м.

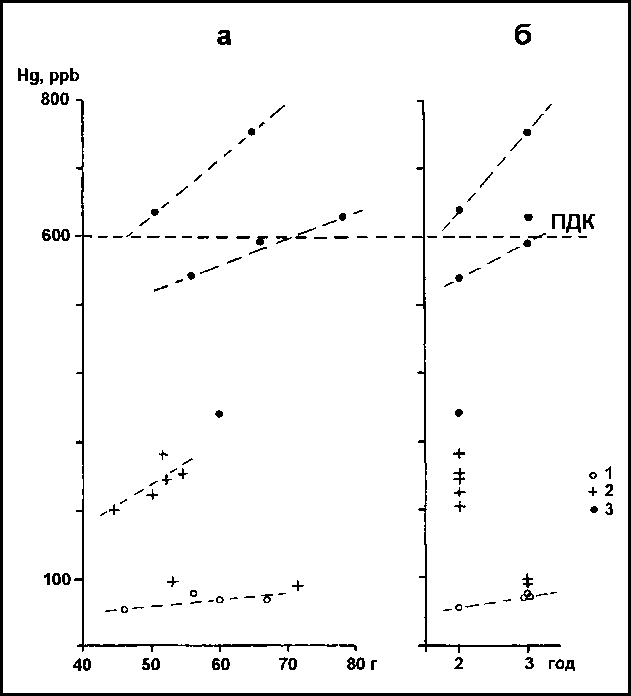

Послойное опробование иловых отложений (колонки до 1-1.2 м) показало закономерное вертикальное распределение Нg в их толще (рис. 3).

Наиболее высокие концентрации Hg приурочены к верхнему придонному слою мощностью 10 см. В самой верхней части этого слоя (до 3 см), обогащенной органическим веществом, содержание Нg существенно (на 1040 отн.%) ниже, чем в нижней части. В слое 10-30 см её содержание снижается в 3-5 раз (> 200 мкг/кг) и в слое 30-120 см варьирует в пределах 80-200 мкг/кг, несколько возрастая (на 15-60 отн.%) в основании толщи илов на участках их повышенной мощности.

Выявленные особенности латерального и вертикального распределения Нg в донных отложениях на акватории и прибрежной зоне оз.Калкан, показывают, что основным источником её поступления в озеро является р.Жу-равка, водосборный бассейн которой в связи с отработкой россыпи был сильно загрязнен техногенной Hg.

Некоторое обеднение самого верхнего слоя обусловлено его формированием уже после отработки россыпи. Проведенные исследования установили, что опасное накопление Нg в рыбе озер Южного Урала, связанное с разработкой золотых россыпей, представляет серьезную экологическую и санитарно-гигиеническую проблему и создает реальную опасность для здоровья местного населения. Поэтому первоочередной задачей экологогеохимических исследований на Урале и в других золотодобывающих регионах России является выявление локальных участков опасного ртутного загрязнения с целью их очистки и проведение профилактических мер.

Авторы благодарят И.В.Кубракову (Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН) и Н.И.Полякову (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН) за оказанную в ходе работы помощь.

Рис. 3. Распределение Нg в донных отложениях оз. Калкан в 250 м (а) и в 1 км (б) от устья р. Журавка

Список литературы Содержание ртути в озерной экосистеме в зоне воздействия предприятий золотодобычи (Южный Урал)

- Lасегdа L.D. dе, Sа1оmоns W. Мегсuгу fгоm gоld аnd silvег mining: А сhemiсаl time bomb? Вегlin: Неidеlbегg, 1998. 146 р.

- СанПиН 2.3.2.560-96 Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и пищевых продуктов.

- Попова О.А. В кн.: Атлас пресноводных рыб России. Т.2. М.: Наука, 2000. С. 66.

- Кутлиахметов А.Н. Ртутное загрязнение ландшафтов горнорудными предприятиями Башкирского Зауралья: Автореф. дисс.... канд. географ. наук. Екатеринбург, 2002.