Содержание тяжёлых металлов в компонентах малой реки, не подверженной влиянию антропогенной деятельности

Автор: Аверин Д.Е., Зубарев В.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено содержание тяжелых металлов в поверхностных водах, донных отложениях и мышцах карася серебряного (Carassius auratus gibelio) из верховий реки Ольгохты. Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что содержание биогенных веществ ( NH 4+, NO3-, NO2-, PO43-) в воде реки не превышает предельно допустимых значений. Тяжелые металлы (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu и Ni) в речной воде, за исключением железа и марганца, находятся в пределах ПДК. Высокие концентрации Fe и Mn объясняются особенностью Буреинской геохимической провинции. Повышенное содержание цинка в донных отложениях объясняется повышенной геохимической активностью данного металла. Содержание тяжёлых металлов в мышцах карася в верховьях реки Ольгохты по сравнению с другими реками России является одним из наиболее низких. Предположительно, в мышцах больше всего накапливаются цинк и железо. Полученные данные о составе и качестве воды, донных отложений, а также концентрации металлов в мышцах карася серебряного можно считать фоновыми для региона вследствие отсутствия антропогенной нагрузки на водоток.

Река ольгохта, тяжелые металлы, поверхностные воды, донные отложения, карась серебряный, carassius auratus gibelio, среднеамурская низменность

Короткий адрес: https://sciup.org/143179667

IDR: 143179667 | УДК: 504.45:504.4.054(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-4-22-30

Текст научной статьи Содержание тяжёлых металлов в компонентах малой реки, не подверженной влиянию антропогенной деятельности

e-mail: ;

e-mail: ,

Использование водных ресурсов для удовлетворения нужд человека обычно сопровождается ухудшением их качества. Это выражается не только в изменении физико-химического состава вод, но и количественных и качественных характеристик гидробионтов, населяющих водоёмы и водотоки [29]. Разные реки испытывают различную антропогенную нагрузку в зависимости от своего хозяйственного назначения. Это может быть забор воды для нужд населения и хозяйства, сброс сточных вод предприятий и жилищно-коммунального

комплекса, использование рек в качестве судоходных артерий, строительство гидротехнических инженерных сооружений и так далее [14, 34]. При исследовании рек, испытывающих антропогенную нагрузку, неизбежно встаёт вопрос о сравнении полученных результатов с фоновыми для данной местности значениями. Такими точками сравнения могут стать малые реки, не подверженные влиянию антропогенной деятельности [13].

Для экологической оценки состояния воды малых рек немаловажную роль роль играет информация о содержании различных элементов в гид- робионтах, которые являются удобными объектами исследования, позволяют установить степень влияния на живой организм различных факторов, в том числе токсикантов [30]. К числу приоритетных загрязнителей природных вод, отражающих степень антропогенной нагрузки на водные системы, относятся тяжёлые металлы (ТМ) [7]. ТМ в водных экосистемах существуют долго, они не разлагаются, переходят из ионной формы в связанную с тем или иным лигандом, накапливаются в гидробионтах в существенно большем количестве, чем в среде их обитания [5]. В связи с этим они испытывают значительную антропогенную нагрузку и могут служить индикаторами экологического состояния речных бассейнов.

Целью данной работы является оценка содержания тяжёлых металлов в компонентах малой реки (поверхностные воды, донные отложения и рыбы), не подверженной влиянию антропогенной деятельности.

Объект исследования

Река Ольгохта берет начало из заболоченного массива, протекает по территории Смидо-вичского района Еврейской автономной области. Русло реки очень извилистое. Длина реки позволяет классифицировать её как малую – всего 41 км. Ширина водотока варьирует от 15 до 200 м. Ольгохта является правым притоком реки Урми, впадая в неё на 20 км выше своего устья. Местами на реке отмечаются песчаные пляжи.

Материалы и методы анализа

Исследование проводили в июле 2021 г. Объектами исследования послужили поверхностные воды, донные отложения, а также рыбы.

В качестве объекта исследований из представителей ихтиофауны водоёмов ЕАО был выбран карась серебряный Carassius auratus gibelio (Bloch) (n=5), который является представителем бореального равнинного фаунистического комплекса, относится к оседлым рыбам, предпочита-

Рис. 1. Расположение района исследования

Fig. 1. Location of the study area

ющим илистое дно, покрытое водной растительностью. Интенсивно питается летом и осенью. По типу питания относится к бентосоядным рыбам, значительную долю в его спектре питания занимают водные растения [1]. Карась серебряный отличается высокой экологической валентностью и значительной токсикорезистентностью и поэтому выдерживает значительную степень антропогенной нагрузки [8, 10]. Навеска высушенных при температуре 85 ºC мышц карасей каждой особи подвергалась кислотному разложению (конц. HNO3 марки ОСЧ) в микроволновой системе «Mars-6». Анализ проб на содержание тяжёлых металлов проводился методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС) на приборе So-laar 6M в пламени ацетилен-воздух. Поскольку в литературе приводится информация о содержании металлов в сырых тканях, нами для сравнительных целей использовался коэффициент усушки (по работам Е.Н. Черновой) равный 4,05 [26].

Одновременно проводился отбор проб воды, донных отложений, биологического материала для последующего лабораторного анализа на предмет содержания ионов тяжёлых металлов. Отбор проб воды проводился в соответствии с ГОСТ 31861-2012. Отбор и хранение донных отложений проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.01-80. В каждой точке отбор проб производился в трёхкратной повторяемости. Общее количество проб поверхностных вод – 10, донных отложений – 10, рыб – 5 образцов.

Химические анализы поверхностных вод проводили по следующим показателям: азот аммонийный, нитриты, нитраты (ГОСТ 330452014), фосфаты (ГОСТ 18309-2014), сульфаты (ГОСТ 31940-2012), взвешенные вещества (ПНД Ф 14.1:2:4.254-09). Для раздельного определения растворённой и взвешенной форм ТМ пробы воды фильтровались через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм (ГОСТ 31861-2012).

Определение общего содержания ТМ в фильтрате требует предварительной процедуры деструкции её связанных органических и неорганических форм и их перевода в аналитически определяемые формы. Разложение проб проводилось с использованием микроволновой системы «Mars-6», предназначенной для разложения объектов с органической и неорганической матрицами при подготовке проб к инструментальному анализу. Растворённые и взвешенные формы ТМ определялись методом ААС на приборе «ThermoElectron SOLAAR 6M» (РД 52.18.286-91).

Пробы донных отложений отбирались штанговым дночерпателем Гр-91, помещались в предварительно подготовленные (очищенные 1М HCl и промытые дистиллированной водой) полиэтиленовые контейнеры и хранились охлаждёнными. В лаборатории образцы донных отложений высушивались при комнатной температуре в чистом помещении. Далее образцы донных отложений были отквартованы для получения средней пробы массой 50 г. Образцы в дальнейшем подвергались измельчению в планетарной мельнице «Pulverisette 6» до мелкой фракции >1 мкм. Масса измельченной пробы, которую использовали для анализа, составляла около 5 г. Для определения валового содержания ТМ все образцы донных отложений были подвержены кислотному разложению (HNO3 ОСЧ) в микроволновой системе «Mars-6».

Результаты исследований

Химический состав верховий речных вод р. Ольгохты формируется на равнинной, сложенной аллювиальными отложениями территории, покрытой преимущественно мокрыми вейниково-осоковыми лугами на лугово-болотных торфянисто- и торфяно-глеевых переходных почвах. Температура воды на момент обора проб была +18 °C, pH – 6,6 ед.

В результате анализа поверхностных вод реки Ольгохты было установлено (табл. 1), что в рассмотренных водных объектах содержание биогенных веществ не превышает предельно допустимых концентраций для водоёмов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. В воды р. Ольгохты биогенные вещества, возможно, поступают в результате процессов жизнедеятельности и посмертного распада водных организмов, а также с атмосферными выпадениями [32]. Неорганические соединения азота – NO3 - и NO2 - – могут поступать в реки с выделениями гидробионтов и в результате жизнедеятельности азотфиксирующих

Таблица 1

Содержание биогенных веществ в воде р. Ольгохты

Table 1

Biogenic elements content in the Olgokhta River water

Данные по содержанию растворённых и взвешенных форм тяжёлых металлов в анализируемой воде представлены в виде табл. 2.

Представленные в табл. 2 металлы распространены в природе, они участвуют в определённых биологических процессах и необходимы для организмов в небольших количествах. Сравнение полученных данных (табл. 2) состава вод малой реки Ольгохты с установленными нормативами для свинца, цинка, меди и никеля не выявило превышение ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Среди данных по металлам показано, что в растворённой форме по концентрации преобладает железо. По валовому значению (растворённая и взвешенная формы) концентрации Fe составляют 1,5 мг/дм 3 , что примерно в 5 раз больше значения ПДК. Основной формой миграции марганца является взвешенная форма, валовое содержание которого в 3,1 раза превышает ПДК. Повышенные содержания Fe и Mn в поверхностных водах объясняются геохимическими особенностями Буреинской ландшафтной провинции [6].

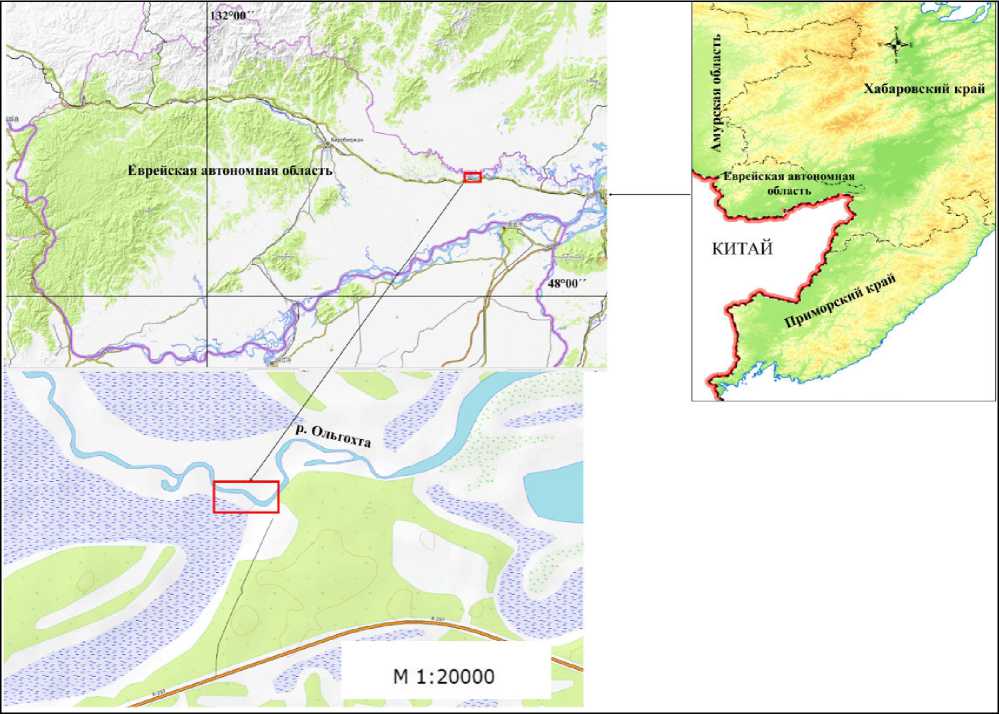

Для донных отложений (рис. 2), в отличие от почв, не разработаны нормативы ПДК и ОДК загрязняющих веществ [2], поэтому полученные концентрации ТМ в донных отложениях были сравнены со значениями ПДК для почв по СанПиН 1.2.3685-21 [22].

При проведении сравнительного анализа концентраций ТМ в донных отложениях разных

Таблица 2

Содержание тяжёлых металлов в воде р. Ольгохты

Тable 2

Heavy metals content in the Olgokhta River water

|

Металл |

Концентрация, мг/дм 3 |

ПДК [21] |

|

|

растворённая форма |

взвешенная форма |

||

|

Fe |

0,6±0,02 |

0,9±0,4 |

0,30 |

|

Mn |

0,04±0,02 |

0,27±0,12 |

0,10 |

|

Pb |

0,003±0,001 |

0,001±0,002 |

0,01 |

|

Zn |

0,02±0,002 |

0,01±0,01 |

5,00 |

|

Cu |

0,01±0,01 |

0,01±0,01 |

1,00 |

|

Ni |

0,001±0,001 |

0,00 |

0,02 |

Рис. 2. Валовые концентрации тяжёлых металлов в донных отложениях из разных рек России

Fig. 2. Gross concentrations of heavy metals in bottom sediments from different rivers of Russia рек России (рр. Лососинка [23], Надым [24], Селенга [11]), не подверженных антропогенному загрязнению, было выяснено, что концентрации металлов находятся либо на уровне ПДК, либо ниже допустимых значений. При этом отмечается большое накопление цинка, по сравнению с другими металлами, что связано с его геохимической подвижностью [18].

Металлы, растворённые в воде и накопленные в донных отложениях, могут попадать и накапливаться в организме рыб [9, 15]. Данные по средним концентрациям ТМ в мышцах карася серебряного, взятые из разных рек, представлены в табл. 3.

Цинк является жизненно важным металлом, однако может быть токсичным для рыб, вызывая структурные повреждения, влияющие на рост, развитие, поведение и выживание. Медь вызывает нарушения дыхания, поведения рыб, патологии жизненно важных органов, таких как жабры, почки, печень. Накопление железа приводит к повреждению жабр, нарушению поведения, скорости развития и роста у молодых особей. Марганец поражает кроветворные органы, что отрицательно влияет на гемолитические показатели крови. Кадмий вызывает структурные и функциональные изменения в жабрах, кишечнике, печени и почках, застой и нагрубание кровеносных сосудов. Свинец влияет на активность некоторых ферментов и на межклеточную коммуникацию. Никель вызывает поражение дыхательной системы, вызывая набухание жаберных пластинок, а также увеличивая потребление кислорода, ударный объем дыхания и частоту дыхания [33].

Таблица 3

Средние концентрации металлов в мышцах карася серебряного из разных рек России

Table 3

Average concentrations of metals in the muscles of silver carp from different rivers of Russia

|

Название водотоков |

Zn |

Cu |

Fe |

Mn |

Cd |

Pb |

Ni |

|

Концентрация, мкг/г сыр. массы |

|||||||

|

р. Ольгохта |

1,04±0,1 |

0,24±0,04 |

11,01±6,1 |

0,7±0,3 |

0,02±0,001 |

0,07±0,02 |

0,01±0,01 |

|

р. Амур (пос. Синда) [27, 28] |

17,1±5,3 |

0,4±0,1 |

19,7±5,3 |

1,4±0,6 |

0,01±0,009 |

0,03±0,01 |

н/д |

|

р. Белая [25] |

4,0±0,2 |

0,60±0,03 |

11,6±0,1 |

н/д |

н/д |

0,60±0,03 |

н/д |

|

р. Каменушка [16, 26] |

12,0±2,9 |

0,52±0,07 |

5,35+1,34 |

0,40±0,04 |

0,011±0,001 |

0,10±0,02 |

0,01 |

|

р. Кипарисовка |

72,8±41,7 |

2,3±0,4 |

22,7±5,4 |

2,4±0,8 |

0,2±0,1 |

н/д |

0,6±0,1 |

|

р. Кубань [12] |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

0,01 |

0,01 |

н/д |

|

р. Лебединая [16, 26] |

74,7±26,8 |

3,1±1,0 |

38,4±9,4 |

4,5±1,7 |

1,1±0,1 |

н/д |

0,4±0,1 |

|

р. Лимури [16, 17] |

37,4±3,9 |

1,7±0,7 |

20,3±8,9 |

0,7±0,3 |

0,02±0,01 |

0,03±0,01 |

н/д |

|

р. Обь [20] |

17,78±1,05 |

2,06±0,22 |

н/д |

н/д |

0,29±0,04 |

0,42±0,05 |

н/д |

|

р. Обь (верховья) [4] |

8,05±1,20 |

0,83±0,09 |

103,3±5,2 |

2,71±0,21 |

0,21±0,03 |

0,35±0,02 |

н/д |

|

р. Харпи [16, 17] |

27,4±5,5 |

0,72±0,32 |

12,0±6,1 |

0,27±0,12 |

0,004±0,006 |

0,1±0,006 |

0,030±0,046 |

|

р. Яхрома [3] |

97,70 |

71,90 |

н/д |

н/д |

7,50 |

5,40 |

29,20 |

Содержание тяжёлых металлов в мышцах карася из реки Ольгохты отличается довольно низкими концентрациями по сравнению с другими реками России. Наибольшей накопившейся концентрацией ТМ в мышцах отличается железо, менее ярко выражено накопление цинка.

Наибольшее содержание цинка, меди, кадмия, свинца и никеля в мышцах карася серебряного было зафиксировано у особей из р. Яхромы, железа – из верховьев р. Оби, марганца – из р. Лебединой. Полученные результаты о содержании металлов в мышцах карася из р. Ольгохты отличаются меньшими концентрациями ТМ по сравнению с другими реками, а также наименьшей суммарной концентрацией по всем ТМ среди представленных рек. Самое большое валовое содержание ТМ зафиксировано в мышцах карася из р. Яхромы. Данные табл. 3 позволяют предпо- ложить, что наиболее активно в мышцах карася серебряного накапливаются Zn и Fe, содержание свинца и кадмия не превысило своих предельных значений ни в одном из видов рыб.

Заключение

Исходя из полученных данных, концентрации тяжёлых металлов в воде р. Ольгохты не превышают своих ПДК, кроме железа и марганца, что связано с геохимическими особенностями Бу-реинской провинции. Это позволяет считать концентрации металлов фоновыми для рек области.

Содержание тяжёлых металлов в донных отложениях р. Ольгохты отличается не превышением их ПДК, кроме цинка, чьё накопление находится приблизительно на уровне допустимых значений.

Концентрации тяжёлых металлов в мышцах карасей, обитающих в р. Ольгохте, отличаются меньшими уровнями содержания, чем мышцы карасей из большинства других регионов России. Возможно, что содержание металлов в карасях из Ольгохты можно считать физиологически близкими к норме микроэлементов для данного вида рыб.

Таким образом, полученные данные о содержании тяжёлых металлов в мышцах карасей из верховий р. Ольгохты позволяют сделать вывод об отсутствии существенного загрязнения металлами мест обитания данного вида. В дальнейшем эти сведения могут стать основой для долговременного мониторинга содержания тяжёлых металлов в пресных водоёмах региона. Фоновыми концентрациями металлов в органах карасей можно считать таковые в рыбах из р. Ольгохты.

Исследование выполнено за счёт средств гранта департамента образования Еврейской автономной области в соответствии с распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 28.04.2022 №124-рг.

Список литературы Содержание тяжёлых металлов в компонентах малой реки, не подверженной влиянию антропогенной деятельности

- Бурик В.Н. Серебряный карась (Carassius Gibelio (Bloch, 1782)) водоёмов кластера «За-беловский» заповедника «Бастак» // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 2. С. 30-36.

- Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555-571.

- Вундцеттель М.Ф., Кузнецова Н.В. Содержание тяжелых металлов в органах и тканях рыб реки Яхрома // Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. 2013. № 2. С. 155-158.

- Глазунова И.А. Содержание и особенности распределения тяжелых металлов в органах и тканях рыб Верхней Оби // Известия Алтайского государственного университета. 2007. № 3 (55). С. 20-22.

- Голованова И.Л. Влияние тяжелых металлов на физиолого-биохимический статус рыб и водных беспозвоночных // Биология внутренних вод. 2008.№ 1. С. 99-108.

- Еврейская автономная область как биогеохимическая провинция: монография / Н.К. Христофорова и др. Биробиджан: ПГУ им. Шо-лом-Алейхема, 2012. 249 с.

- Зубарев В.А. Изменение концентраций тяжелых металлов в компонентах малой реки (на примере осушительной мелиорации) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331, № 8.С. 16-23.

- Зубарев В.А., Аверин Д.Е. Тяжелые металлы в гидробионтах и макрофитах как индикаторах антропогенного влияния на экосистему малой реки // IV Международный научно-образовательный форум «Хэйлунцзян - Приамурье»: сборник материалов Международной науч. конф. Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхе-ма, 2022. С. 146-152.

- Зубарев В.А., Бурик В.Н. Гидрохимическая характеристика рек Еврейской автономной области и содержание тяжелых металлов в жабрах гольяна (Phoxinus Lagowskii) // Региональные проблемы. 2019. Т. 22, № 1. С. 31-37.

- Интересова Е.А., Решетникова С.Н., Лялина М.И., Мишакин А.В. К биологии серебряного карася Carassius Gibelio (Bloch, 1782) в бассейне Средней Оби // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2021. № 5 (184). С.19-30.

- Касимов Н.С., Корляков И.Д., Кошелева Н.Е. Распределение и факторы аккумуляции тяжелых металлов и металлоидов в речных донных отложениях на территории г. Улан-Удэ // Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2017. Т. 25, № 3. С. 380-395.

- Кораблина И.В., Барабашин Т.О., Геворкян Ж.В., Евсеева А.И. Тяжёлые металлы в органах и тканях промысловых рыб пресноводных объектов Северо-Кавказского региона // Труды ВНИРО. 2019. Т. 177. С. 151-166.

- Коронкевич Н.И., Барабанова Е.А. Георгиа-ди А.Г., Долгов С.В., Зайцева И.С., Кашутина Е.А. Оценка антропогенных воздействий на водные ресурсы России // Вестник РАН. 2019. Т. 89, № 6 С. 603-614.

- Курочкина В.А., Богомолова Т.Г., Киров Б.Л. Антропогенная нагрузка на реки урбанизированных территорий // Вестник МГСУ. 2016. № 8. С.100-109.

- Мазур В.В. Сравнительная характеристика содержания тяжелых металлов в донных отложениях некоторых северных рек // Общество. Среда. Развитие. 2020. № 1 (54). С. 92-95.

- Марченко А.Л., Чернова Е.Н., Христофорова Н.К. Содержание тяжелых металлов в мышцах карася серебряного Carassius Auratus Gibelio из водоемов юга Приморского края // Исследовано в России. 2006. Т. 9. С. 759-768.

- Марченко А.Л., Христофорова Н.К., Чернова Е.Н. Сравнительная характеристика содержания тяжелых металлов в массовых видах рыб южного Приморья // Ученые записки КнАГ-ТУ. 2011. № 1 (5). С. 103-105.

- Мур Дж.В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: контроль и оценка влияния: пер. с англ. М.: Мир, 1987. 288 с.

- Попов П.А. Оценка экологического состояния водоемов методами ихтиоиндикации: монография. Новосибирск, 2002. 267 с.

- Попов П.А., Андросова Н.В. Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани рыб из водоемов бассейна реки Оби // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2014. № 4 (28). С. 108-122.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Слуковский З.И. Геоэкологическая оценка состояния малых рек крупного промышленного города по данным о содержании тяжелых металлов в донных отложениях // Метеорология и гидрология. 2015.№ 6. С. 81-88.

- Уварова В.И. Оценка химического состава воды и донных отложений р. Надым // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2011. № 11. С. 143-153.

- Хуснутдинова Л.Р., Исхакова А.Т. Содержание тяжелых металлов в тканях и органах рыб реки Белая // Самарский научный вестник. 2018. № 2 (23). С. 129-133.

- Чернова Е.Н., Христофорова Н.К. Марченко А.Л., Кавун В.Я., Ковалев М.Ю. Содержание тяжелых металлов в органах карася серебряного (Carassius auratus gibelio) из водоемов Южного Приморья // Известия ТИНРО. 2008. Т. 154. С. 214-230.

- Чухлебова Л.М., Бердников Н.В., Панасенко Н.М. Тяжелые металлы в воде, донных отложениях и мышцах рыб реки Амур // Гидробиологический журнал. 2011. Т. 47, № 3. С.110-120.

- Чухлебова Л.М., Бердников Н.В. Особенности накопления тяжёлых металлов в воде, донных отложениях и мышцах рыб среднего течения р. Амур // Региональные проблемы. 2011. Т. 14, № 1. С. 54-58.

- Шакирова Ф.М., Валиева Г.Д., Гвоздарева М.А., Истомина А.М., Крайнев Е.Ю., Харитонова О.В., Кузнецова Ю.В. Динамика качественных и количественных изменений гидробионтов и состояние экосистемы водохранилища под воздействием антропогенного фактора (на примере Кармановского водохранилища) // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2014. Т. 16, № 1. С.198-213.

- Шитиков В.К., Зинченко Т.Д. Многомерный статистический анализ экологических сообществ (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2019. № 1. С. 5-11.

- Jordan P., Amscheidt J., McGrogan H., McCor-mick S. Highresolution phosphorus transfers at the catchment scale: the hidden importance of non-storm transfers // Hydrology and Earth System Sciences. 2005. Vol. 9. P. 685-691.

- Jordan P., Melland A.R., Mellander P.E., Shortle G., Wall D. The seasonality of phosphorus transfers from land to water: Implications for trophic impacts and policy evaluation // Science of the Total Environment. 2012. Vol. 434. P. 101-109.

- Elbeshti R.T.A., Elderwish N.M., Abdelali K.M.K., Tastan Y. Effects of Heavy Metals on Fish // Menba Journal of Fisheries Faculty. 2018. Vol. 4. P. 36-47.

- Zubarev V.A., Kogan R.M. Ecological conditions of watercouses in the Middle Amur Lowland in the areas of drainage reclamation // Water Resources. 2017. Vol. 44, N 7. P. 940-951.