Соединения лейцина с катионами меди (II) в водных растворах

Автор: Бондарева Л.П., Русина Е.В., Овсянникова Д.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.

Бесплатный доступ

Строение альфа-аминокислот обусловливает возможность образования большого количества форм координационных соединений с катионами металлов. В реакциях комплексообразования с катионами металла могут участвовать все формы аминокислоты: протонированные образуют с ионами металлов аддукты за счет координации с неподеленными электронными парами атомов кислорода карбоксильной группы, константы устойчивости таких комплексов невелики, и они обычно подобны сольватокомплексам; биполярная и депротонированная формы образуют не только аддукты, но и внутрикомплексные соединения. Изучение равновесий в системе аминокислота-катион металла наиболее часто проводят потенциометрическими и спектрофотометрическим методами, позволяющими быстро, с хорошей воспроизводимостью определять равновесные концентрации и состав раствора без смещения химического равновесия. В литературе достаточно подробно изучено хелатное соединение лейцина с катионами меди (II), образующееся в щелочной среде, с показателями констант устойчивости 7,89 и 6,45. В настоящей работе проведено изучение условий комплексообразования в нейтральных водных растворах в системе, содержащей алифатическую аминокислоту L, D лейцин и катионы меди (II). Различие в длинах волн, соответствующих максимальной оптической плотности, свидетельствует об изменении состава водного раствора и присутствии соединений лейцината меди. Спектрофотометрическим методом изомолярных серий доказано существование комплексного соединения между биполярными ионами лейцина и катионами меди (II) в нейтральных водных растворах состава (СuLеu4)2+. Для определения констант устойчивости использовали метод Я. Бьеррума со следующими допущениями: аминокислота рассматривалась как одноосновная слабая кислота, константа устойчивости комплексного соединения рассчитывалась, как среднее значение для всех функциональных групп лейцина. Определенный в работе показатель константы устойчивости протонированного соединения состава (СuLеu4)2+ равен 4,27 ± 0,21.

D лейцин, катионы меди(ii), константа устойчивости, протонированные комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/140229899

IDR: 140229899 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-4-175-180

Текст научной статьи Соединения лейцина с катионами меди (II) в водных растворах

Большинство органических лигандов, являющихся аналогами природных соединений, способны взаимодействовать с катионами переходных металлов, имеют в своем составе кислород- и/или азот – содержащие группы, за счет которых и возможна координация. При этом координация может осуществляться различными способами, что связано как со строением молекулы лиганда, так и с влиянием условий

протекания реакции комплексообразования, в частности с рН среды или соотношение концентраций металл – лиганд [1–2].

Строение α-аминокислот обуславливает возможность образования большого количества форм координационных соединений с катионами металлов. Согласно данным рентгеноструктурного анализа карбоксильная группа может давать девять форм связывания молекулы аминокислоты с катионом металла [3].

В реакциях комплексообразования с катионами металла могут участвовать все формы аминокислоты. Протонированные образуют с ионами металлов аддукты за счет координации с неподеленными электронными парами атомов кислорода карбоксильной группы, константы устойчивости таких комплексов невелики, и они обычно подобны сольватокомплексам. Биполярная и депротонированная формы образуют не только аддукты, но и внутрикомплекс-ные соединения. Депротонированная форма при комплексообразовании, как правило, не доступна из-за протекания при рН > 6 гидролиза ионов d – элементов. Однако хелатообразование может приводить к смещению равновесия в сторону депротонированной формы, кроме того, некоторые катионы переходных металлов способны вытеснять ионы водорода. Самым распространенным типом координации аминокислот без дополнительных донорных групп с d-элементами в твердых комплексах является глицин-подобный (через атом азота α-амино-группы и атом кислорода карбоксильной группы) пятичленный хелатный узел [4–7]. Другим способом координации катионов металлов аминокислотами без дополнительных донорных групп является связь через биден-татно-мостиковую карбоксильную группу, в то время как атом азота не участвует в координации. При этом образуются димерные, тримерные, тетрамерные и полимерные соединения [8].

Для определения состава и устойчивости комплексов можно использовать практически любое, функционально связанное с комплексообразованием, свойство металла, лиганда или системы в целом. Изучение равновесий в системе аминокислота – катион металлов наиболее часто проводят потенциометрическими и спектрофотометрическим методами, позволяющими быстро, с хорошей воспроизводимостью определять равновесные концентрации и состав раствора без смещения химического равновесия. Полученные экспериментальные данные дают возможность рассчитывать константы равновесия реакций в указанных системах.

Кроме того, в сточных и природных водах могут одновременно содержаться катионы переходных металлов и органические соединения, способные связываться между собой. Данное обстоятельство затрудняет контроль содержания тяжелых металлов в воде [9]. В связи с этим, целью работы стало определение состава и устойчивости аминокислотного комплекса лейцина с катионами меди (II) в нейтральном водном растворе.

Материалы и методы исследования

Изучение условий комплексообразования в нейтральных водных растворах проводили на примере системы, содержащей алифатическую аминокислоту L, D-лейцин и нитрат меди(II).

Лейцин (2-амино-4-метилпентановая кислота) ограниченно растворяется в воде (растворимость в 100 г. воды при 25 °C – 2,19 г.). Значения характеризующие кислотные свойства карбоксильной группы лейцина – рK а 1 = 2,4; характеризующие кислотность аминогруппы – рK а 2 = 9,6, изоэлектрическая точка – 6,0.

Достаточно подробно изучено комплексное соединение лейцина с катионами меди (II), образующееся в щелочной среде, и имеющее показатели константы устойчивости lgβ 1 = 7,89 и lgβ 2 = 6,45 [10].

Исследование образования аминокислотного комплекса проводились спектрофотометрическим и потенциометрическим методами.

Для определения состава соединения лейцина с медью использовали спектрофотометрический метод изомолярных соотношений, основанный на определении отношения концентраций реагирующих веществ, соответствующих образующемуся комплексному соединению . Спектры электронного поглощения исследуемых растворов получали на спектрофотометре UV-mini 1240 (Shimadzu, Япония) при длинах волн 190–1100 нм в кварцевых кюветах с толщиной оптического слоя 10 мм. Спектры поглощения раствора лейцина и раствора лейцина с внесенным раствором Cu(NО 3 ) 2 получали относительно раствора сравнения – бидистиллированной воды.

Для определения устойчивости соединения лейцина с медью использовали потенциометрический метод. Кривые титрования, полученные при одинаковых концентрациях иона водорода и лиганда в присутствии и в отсутствии ионов металла, наиболее наглядно отражают протекание равновесных реакций и представляют весомую информацию о составе и ряде устойчивости образующихся комплексов. Потенциометрическое титрование проводили на рН-метре «рН-150 М». Титровали исходный раствор лейцина и раствор комплексного соединения лейцина с медью установленного состава. Для этого в стакан вносили 25 см3 лейцина с концентрацией 0,1 моль/дм3, из градуировочной бюретки последовательно вводили по 0,5 см3 раствора NаОН с концентрацией 0,05 моль/дм3. После введения каждой порции раствора NаОН и перемешивания определяли значение рН раствора до установления постоянного значения. Затем проводили в тех же условиях титрование лейцина раствором НСl с концентрацией 0,05 моль/дм3. При рН-метри-ческом титровании комплексного соединения в стакан вносили 10 см3 раствора лейцина с концентрацией 0,1 моль/дм3 и 10 см3 раствора нитрата меди(II) с концентрацией 0,05 моль/дм3.

Результаты и обсуждение

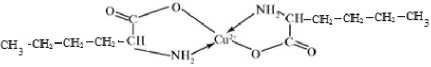

Для установления возможности существования соединений лейцина с катионами меди (II) в нейтральных растворах, получили спектры поглощения в интервале рН от 2 до 6 (рисунок 1) .

Рисунок 1. Спектры поглощения водных растворов лейцина с нитратом меди, при различных рН: 1 – при рН 2,06; 2 – рН 4,00; 3 – рН 5,00; 4 – рН 6,00

Figure 1. Absorption spectra of aqueous solutions of leucine with copper nitrate at various рН: 1 – at a рН of 2.06; 2 – рН 4,00; 3 – рН 5.00; 4 – рН 6,00

В спектре поглощения алифатической аминокислоты, не содержащей хромофорных и ауксохромных групп, характеристическая длинноволновая полоса поглощения отсутствует. Максимумы поглощения возникают лишь в присутствие окрашенных катионов меди. Различие в длинах волн, соответствующих максимальной оптической плотности, свидетельствует об изменении состава водного раствора и присутствии соединений лейцината меди [11].

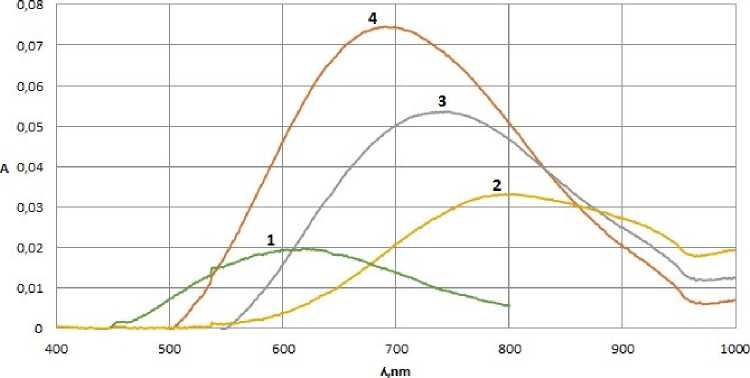

Для определения состава соединений лейцина с ионами меди (II) применен спектрофотометрический метод и получены спектры поглощения водных растворов с рН 6,0 лейцина с нитратом меди при различном соотношении Leu: Сu2+. Установлено, что при соотношениях от 1:1 до 1:10 наблюдаемый максимум поглощения одинаков. Для определения состава комплексного соединения строили его кривую насыщения при длине волны 763 нм, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Кривая насыщения комплексного соединения [Cu(II)] / [Leu], при λ = 763 нм

Figure 2. Saturation curve of the complex compound [Cu (II)] / [Leu], at λ = 763 nm

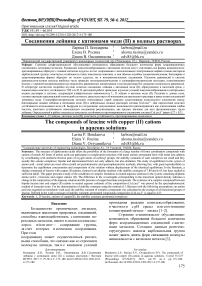

Соотношение компонентов в комплексе определили проведением перпендикуляра из точки пересечения касательных в области максимума на кривой изомолярной серий. Согласно рисунку 2, в нейтральном растворе образуется неустойчивое комплексное соединение состава [Сu2+]: [Leu] = 1:4.

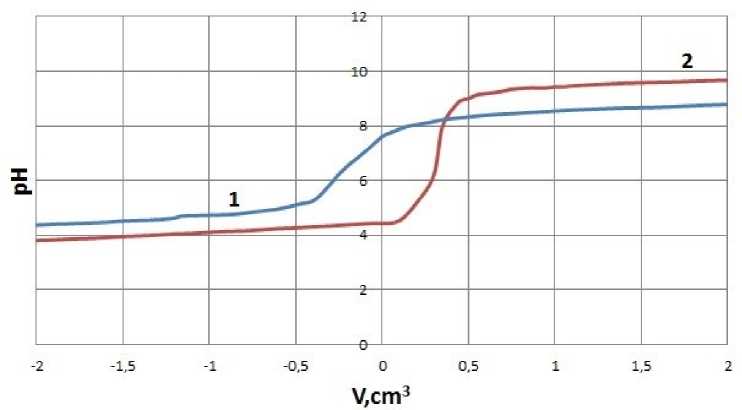

Для определения устойчивости протонированного комплекса лейцина с ионами меди в водных растворах проведены потенциометрические исследования и построены кривые потенциометрического титрования растворов лейцина и его комплексов с медью в широком диапазоне рН. Полученные кривые титрования лейцина и лейцината меди(II), представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Кривые титрования лейцина и лейцината меди (II): 1 – лейцин; 2 – лейцинат меди(II)

Figure 3. Curves titration of leucine and copper (II) leucinate: 1 – leucine; 2 – leucinate of copper (II)

Для определения констант устойчивости использовали метод Я. Бьеррума. Данный метод требует расчета двух функций: свободной концентрации лиганда [L] и функции образования Я. Бьеррума ñ. Следует отметить, что при использовании данного метода приняты следующие допущения: аминокислота рассматривалась как одноосновная слабая кислота, и константа устойчивости комплекса рассчитывалась как среднее значение для всех функциональных групп лейцина.

Процесс комплексообразования ионов металла с биполярным ионом лейцина может быть выражен в общем виде следующим образом:

Меz++ 4L± ↔ [МеL 4 ]2+ (1)

Для оценки значение константы устойчивости, необходимо учесть кислотно-основное равновесие лейцина

-

L- + H+ ↔ LH (2)

Константа равновесия данной реакции соответствует константе устойчивости комплекса и может быть выражена уравнением

СC

К уст. = -7^ , (3)

CHL где СН+ – равновесная концентрация замещенных металлом ионов Н+, исходя из значения рН в каждой точке титрования; СL- – равновесная концентрация свободного (незакомплексованного) лиганда; СНL – концентрация связанного с протоном лиганда.

Причём по уравнению материального баланса с учётом степени диссоциации α для нахождения С НL применялось выражение:

C hl = (1 - а) С 0 - + а С 0- , (4)

где С 0_ - начальная концентрация лейцина.

Рассчитывали степень диссоциации, исходя из закона разбавления Освальда (с учётом принятого допущения):

К д =

а 2 С 0

1 - а

где К д – константа диссоциации лейцина равная 2,4 [12].

С помощью математических преобразований из формулы (5) получено квадратное уравнение вида

α2 + 2,4α – 2,4 = 0 (6)

С учётом того, что α не может быть отрицательной величиной, из двух корней квадратного уравнения был выбран корень, равный 0,9611.

Далее рассчитывали концентрацию свободного лиганда С L -в системе «лейцин – катионы металла». Для этого выражали С L - из уравнения (3), а затем подставляли в полученное выражение формулу (4). Таким образом, полученное уравнение для расчёта С L - имеет вид:

К

CL -= , ((1 - a) С0L-+ aCH +). (7) СН+ где Сн + - концентрация ионов Н+, определяемая из значений рН в каждой точке титрования системы «лейцин – катион металла».

Расчёт концентрации лиганда – лейцина проводили по формуле (7), зная исходные концентрации аминокислоты и соли металла.

Согласно методу Я. Бьеррума константу устойчивости комплексного соединения К n можно рассчитать из значения C , по полуцелому значению среднего координационного числа (n), то есть при ñ = n – 0,5, если отношения двух последовательных констант устойчивости достаточно велики:

К n

C

L / при Я = n - 0,5

где n – число лигандов в комплексе.

Логарифмируя выражение (8),

получить:

lgK n = lg

Ct

L V при я = n - 0,5

можно

=- lg (C L-) . = p (C J . 05

L при n = n - 0,5 L при n = n - 0,5

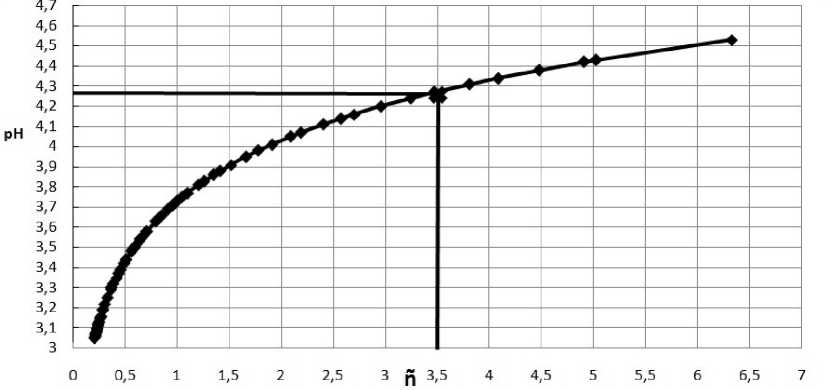

После сделанных преобразований строили график зависимости Я = f ( pC r) ,

так называемую кривую образования, и при значении ñ = n – 0,5 экстраполяцией на ось абсцисс определяли значение рК уст комплексного соединения лейцина.

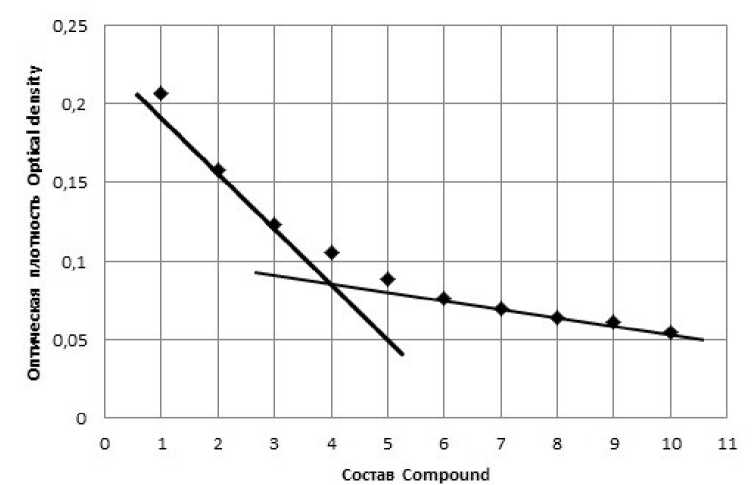

Кривая образования комплексного соединения лейцина с нитратом меди состава (СuLеu 4 )2+ приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Кривая образования комплексного соединения (СuLеu 4 )2+

Figure 4. Curve formation of a complex compound (СuLеu4) 2+

Полученная кривая образования плавная, не имеющая ступеней, что подтверждает образование малоустойчивого комплексного соединения. Значения рК уст. получены экстраполяцией на ось абсцисс значения на оси ординат, равного ñ = 4 – 0,5 = 3,5. Таким образом, определено, что показатель константы устойчивости рК уст. равен 4,27 ± 0,21.

Список литературы Соединения лейцина с катионами меди (II) в водных растворах

- Скопенко В.В., ?Цивадзе А.Ю., ?Савранский А.И. Координационная химия. М.: ИКЦ «Академкнига», 2009. 325 с.

- Sigel H. Metal ions in biological systems. Vol. 2. N.Y.; London: Marcel Dekker, 2014. 360 р.

- Панюшкин В.Т., Буков Н.Н., Болотин С.Н. Координационная химия природных аминокислот. М.: Наука, 2007. 247 с.

- S?vag?, I. Critical survey of the stability constants of complexes of aliphatic amino acids//Pure and Applied Chemistry. 2015. V. 65. № 5. P. 1029-1080.

- Chidambarm M.V., Bhattacharya P.K. Studies on mixed amino acid and metal chelates//Acta Chimica. 2012. V.75. № 2. Р. 123-128.

- Reddy G., Sotyanarayana S. Formation constant of complex of some djyvalent metal ions//Indian J. Chem. 2010. V. 28. № 4. Р. 337-339.

- Li N.C. Study of ternary complexes of Cu(II) involving aliphatic carboxylic acids and amino acids//J. Am. Chem. Soc. 2005.V.77. P.5225-5229

- Панюшкин В.Т., Неудачина Л.К. Физико-химические основы применения координационных соединений. Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2014. 124 с.

- Бондарева Л.П., Селеменев В.Ф. Комплексообразование фосфорорганических биологически активных соединений: монография. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2012. 232 с.

- Яцимирский К.Б., Крисс Е.Е. Константы устойчивости комплексов металлов с биолигандами. Киев: Наукова Думка, 1979. С. 31-57

- Григорова Е.В., Бондарева Л.П., Корниенко Т.С. Равновесия метионина в водных растворах//Журнал общей химии. 2010. Т. 80. № 12. С. 1988-1992.

- Berthon G. The Stability Constans of Metal Complexes of Amino Acids with Polar Side Chains.//Pure &App. Chem. 1995. V. 67. №. 7. Р. 1117-1240