Сохранение церковного объекта: опыт музейно-церковного взаимодействия (на примере Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве в ХХ в.)

Автор: Ивановская Ирина Олеговна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Социокультурная ситуация ХХ века не была стабильной. Тем не менее, культовые объекты сохранялись в условиях смены эксплуатирующей организации. Профессиональное и церковное взаимодействие в вопросах наблюдения за сохранностью храмов в этот период изменялось по интенсивности: от индифферентного присутствия на объекте до эффективного сотрудничества. В статье прослеживается преемственность курирования Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве на протяжении столетия.

Музеефикация, коммуницирование, культурологический подход, новодевичий монастырь, смоленский собор

Короткий адрес: https://sciup.org/170173976

IDR: 170173976 | УДК: 7.06 | DOI: 10.34685/HI.2020.29.2.013

Текст научной статьи Сохранение церковного объекта: опыт музейно-церковного взаимодействия (на примере Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве в ХХ в.)

При рассмотрении процесса музеефикации церковных объектов Новодевичьего монастыря с точки зрения культурологического подхода, ярко выраженной является проблема их сохранения в условиях социокультурной обстановки ХХ века. «Музеефикацию» в культурологическом ракурсе анализируют О.С. Сапанжа1, Е.Т. Плошница2,

Д. Гаврилова3, Н.И.Решетников и другие исследователи.

В результате смены эпох, формулировки новых приоритетов и тенденций в культурно-исторических процессах, «в социуме создаются свои памятники, утверждающие господство той или иной части общества. В этом контексте в отношении ряда объектов осуществляется музеефи-кация. В эпоху революционных переустройств в отношении объектов разворачивается прямо противоположный процесс демузеефикации. Однако, при необходимости обращения к прошлому опыту, происходит возвратный процесс ремузеефикации»4. Таким образом, в течение незначительного временного отрезка пересматриваются ценностные характеристики объектов, попавших в поле культурных преобразований. Не редки были случаи уничтожения объектов церковного искусства, потому, что они «воспевали идеалы не соответствующие эпохе перемен».5

В наше время появилась возможность формировать отношение к объектам культуры посредством сети Интернет, социальных сетей, средств массовой информации, деятельности образовательных и культурных учреждений. Важно формировать желание сохранять культурное достояние страны даже в ситуации изменения системы взглядов на окружающую культурную действительность. Силой общественного мнения, законодательными актами, информацией о взысканиях сейчас, отчасти, регулируется ответственность за сохранность объектов культуры, но в ХХ веке таких возможностей практически не было.

Проследим результативность преемственности профессионального наблюдения за состоянием, сохранностью церкви XVI века на протяжении всего ХХ столетия на примере Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. (Фото 1).

Отметим, что для этого объекта характерен поиск компромисса во взаимодействии музея, церкви и научного сообщества. Компромисс заключается в музейном использовании церкви с поддержанием церковных функций объекта и научном наблюдении. Научное наблюдение носило как непосредственный характер, например, проведение обследований, так и опосредованный – ученые фиксировали события п роисходившие с памятником, что позже нашло отражение в заметках, статьях.

Смоленский собор - самый древний каменный архитектурный объект ансамбля Новодевичьего монастыря. Он является одной из архитектурных доминант и сокровищницей фресковой росписи XVI–XVII вв.

В конце XIX – начале ХХ века стало очевидным, что храм нуждается в профессиональном

Фото 1. Смоленский собор Новодевичьего монастыря в г. Москве. Южный фасад, 2015 г.

наблюдении и регуляции эксплуатационного режима. Постепенно этот вопрос стал решаться. Успех был переменным.

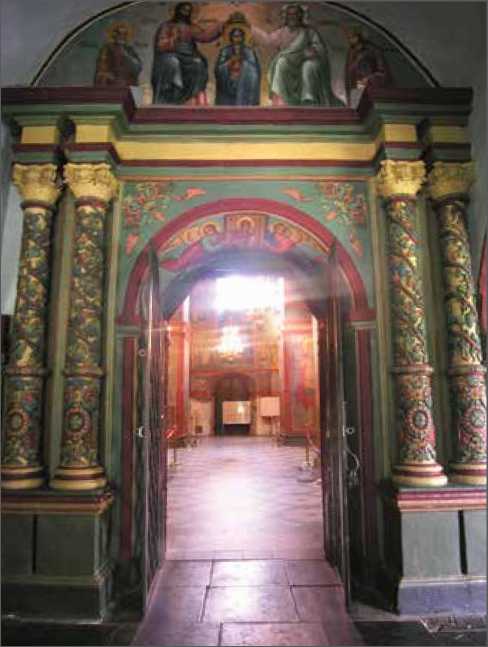

Доподлинно известно, что до 1919 года монастырь находился в ведении женской монашеской общины. В Смоленском соборе регулярно проводились богослужения. В дни значимых церковных праздников храм полностью заполнялся богомольцами. К началу ХХ века собор около трех столетий находился в эксплуатации. Фресковая живопись и архитектура церкви требовала реставрационных вмешательств. (Фото 2).

Архивные документы свидетельствуют, что ремонтные работы в соборе проводились регулярно и носили преимущественно косметический характер. Отметим, что по Распоряжению Синода от 31 мая 1853 года6 все масштабные реставрационные работы на территории ансамбля Новодевичьего монастыря предварительно одобрялись Московским археологическим обществом. В то же время о необходимости реставрации уведомляли

Фото 2. Фрески центрального купола Смоленского собора Новодевичьего монастыря в г. Москве, 2015 г.

Синод. А для наблюдения за реставрацией археологическое общество назначало комиссию.

Так, например, в 90-х годах XIX века в храме была проведена масштабная реставрация. Работы выполнялись под наблюдением известных специалистов своего времени (В.И.Сизова, В.Н. Щепкина, А.М.Васнецова, А.И.Успенского, А.Д.Григорьева и других). Поскольку в XIX веке научная реставрация только зарождалась, то «Высочайшее повеление от 31 декабря 1842 г. было попыткой взять сохранение храмов с древней живописью под государственную опеку»7. Тем не менее, несмотря на принятые меры, реставрация этого периода была выполнена с нарушениями. Сегодня выполненные в конце XIX века работы оправдываются несовершенством использованных реставрационных техник, ошибками в методике выполнения работ по причине недостаточного реставрационного опыта. Как итог - мастера в 90-х годах XIX века продемон- стрировали не лучшую реставрационную практику своего времени.

Отметим, что в XIX в. – начале XX в. происходит формирование института древлехрани-телей. Многие из них были выходцами из среды музейщиков, реставраторов, ученых, церковных деятелей. По всей видимости, при реставрации в Смоленском соборе в 90-х годах XIX века со стороны пользователя еще не был назначен компетентный наблюдатель.

После реставрации наблюдение за собором выполнялось монахами. Храм вновь стал эксплуатироваться в прежнем режиме.

Переворот в исторических и культурных событиях начала XX в. привел к тому, что в 1919 году монастырь приспособили под школу военных кур-сантов8. В 1921 году все здания территории Новодевичьей обители заняли под общежитие сотрудников Гознака. При этом монахини продолжали жить и трудиться на территории монастыря.

В условиях послереволюционных событий перед монашеской общиной встала задача сохранить интерьер храма, но справиться в одиночку было невозможно. В этой связи, представители прихода Новодевичьего монастыря инициировали составление письма в Коллегию отдела музеев и охраны памятников старины и искусств Наркомпроса. В письме содержалось ходатайство о постановке на учет памятников церковного искусства Новодевичьего монастыря для их сохранения.

Четыре года шла подготовка к музеефика-ции церковной утвари и объектов монастырского ансамбля.

2 марта 1922 года был выпущен мандат №12729. В нем говорилось, что «научной сотруднице отдела по делам музеев Главнауки Елизавете Сергеевне Кропоткиной вменяется в обязанность общее наблюдение за охраной означенных памятников, организация музея, сношения с официальными, частными лицами, местными совдепами и другими органами Советской власти по вверенному ей учреждению»10. Это событие – официальная дата основания музея. Тогда же в «Государственном историко - художественном музее бывшего Новодевичьего монастыря (памятник XVII в.)» была введена должность хранителя. Хранителем стала Р.И. Котович-Борисяк.11

В период с 1922 по 1927 годы кадровый состав музея часто менялся. Но на ответственные должности всегда назначались специалисты, ранее имевшие опыт работы в музеях. В этот период не прекращалось взаимодействие монахов с музейными сотрудниками. Известно, что в 1924 году на территории монастыря проживало «около 180 насельниц»,12 а в «1925 году – 145 монахинь».13

В то же время росла посещаемость музея. Так, «в 1922 году музей посетили 285 чел., а в 1925 году – 4661 человек. Смоленский собор в это время входил в состав музея и являлся основным объектом экскурсионного показа. Для обзора экскурсантам были представлены экстерьеры и интерьеры церкви. (Фото 3).

Экскурсии и посещения имели преимущественно коммерческую основу»14. Хранитель музея вел учет посещаемости и наблюдение за состоянием Смоленского собора. На основании отчетной документации максимальная посещаемость приходилась «на июнь месяц, а большинство экскурсий проводилось в апреле, мае и августе. Кроме того, поток посетителей регулировался графиком работы музея 2-3 дня в неделю музей принимал посетителей, остальные дни были отведены для исследовательской работы».15

Обратим внимание на то, что с 1927 года музей претерпевал реорганизацию. В этих условиях Смоленский собор продолжал работать и осматривался посетителями как архитектурный объект XVI в. Музейные специалисты, в свою очередь, контролировали состояние живописи и конструкций церкви. До 1928 года храм совмещал музейную и церковную функции, поскольку в нем «периодически совершались

Фото 3. Интерьер храма. Портал северного входа из галереи в четверик Смоленского собора Новодевичьего монастыря в г. Москве, 2015 г.

богослужения».16 «В 1928 г. были отреставрированы фрески собора».17

В октябре 1929 г. историко – бытовой музей на территории Новодевичьего монастыря был закрыт. Но менее, чем через год, вместо него открылся музей «Раскрепощения женщины». «В Смоленском соборе и Успенской церкви разместилась экспозиция «Труд и быт женщины», «Религия и женщина», «Октябрь и женщина»». 18

В последующие годы музейная преемственность сохранялась в отношении всего ансамбля Новодевичьего монастыря и Смоленского собора в частности. «В 1934 году комплекс зданий закрытого Новодевичьего монастыря передали Государственному Историческому музею».19 Хра-

16 Там же. С.115

17 Там же. С.109

18 Там же. С.111

нительское обследование состояния Смоленского собора осуществляли сотрудники ГИМа до декабря 2009 года. Некоторые наблюдения и результаты контроля температурно – влажностного режима за указанный период нашли отражение в научных публикациях М.В. Юсуповой,20 И.Г. Бо-рисенко,21 Е.Т. Брягиной.22

В это же время продолжалась церковная активность в закрытом Новодевичьем монастыре. В первой четверти XX века это выражалось в энергичной деятельности православной общины, а позже – в уединённом проживании некоторых монахинь на территории обители.

В 1944 году в Новодевичьем монастыре открылся «Богословский институт Пастырско – богословских курсов Московской Патриархии».23 Спустя пятьдесят лет, «осенью 1994 года, в стенах Новодевичьего монастыря возродилась монашеская жизнь».24 «В Смоленском соборе 10 августа 1995 года была совершена литургия».25 С этой даты в летний период в нем стали проводить праздничные богослужения. А Государственный исторический музей, в свою очередь, предоставлял туристам возможность посещать Смоленский собор в летнее время по билетам в составе экскурсионных групп и в индивидуальном порядке.

В условиях взаимодействия Государственного исторического музея и монастыря, в 19781995 годах сотрудники Межобластного научно-реставрационного художественного управления провели фрагментарную реставрацию церкви. Были произведены противоаварийные и косметические работы. Организационная особенность работ заключалась в том, что их приходилось выполнять этапами, на небольших по площади зонах. Такой подход был выбран исходя из лимитов в финансировании, ограничений в отношении площадей раскрытия авторской живописи и других задач, поставленных заказчиком.

Таким образом, на протяжении всего ХХ века, несмотря на смену парадигм в культуре, функциональность Смоленского собора Новодевичьего монастыря незначительно изменялась. За это время был выработан эксплуатационный режим храма, отработана система наблюдения за историкокультурным объектом, с разной интенсивностью продолжалось взаимодействие музея и церкви, в той или иной степени поддерживалась духовная составляющая объекта.

Предполагаем, что частичное решение проблемы сохранения объекта в условиях изменения социокультурной обстановки возможно через поддержание культурного баланса в условиях кардинальных перемен. Для этого ученым, неравнодушной общественности, политическим деятелям и деятелям культуры при музеефикации, демузеефикации, ремузеефикации следует дальновидно оценивать обстановку и придерживаться позиции поиска культурного компромисса. В этой связи, становится возможным сохранение и регуляция интенсивности первичных функций церковных объектов, которые имеют культурную и историческую значимость.

Список литературы Сохранение церковного объекта: опыт музейно-церковного взаимодействия (на примере Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве в ХХ в.)

- Гаврилова, Д Проблемы музеефикации в России и мире [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavtema.ru/articles/2018-11-06/2607/ (дата обращения: 03.02.19)

- Московский Новодевичий монастырь: к 500-летию основания. Антология [Текст] / сост. А. Л. Баталов, Л. А. Беляев. М.: Арткитчен, 2012. 552 с.

- Плошница, Е.Т. Проблемы музеефикации культовых памятников в Республике Молдова [Текст] / Е.Т. Плошница // Вопросы музеологии. 2013. №1(7). С. 163-170.

- Полякова, М.А. Культурное наследие России: История охраны и современное состояние [Текст] / М.А. Полякова. -М.: РГГУ, 2015. -388 с.

- Причины разрушения и реставрация живописи в галерее Смоленского собора Новодевичьего монастыря / Е.Т.Брягина. М.В.Юсупова // Забелинские научные чтения -2002 г. Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры. -М.: Труды ГИМ, 2003. -Вып. 136. -С.176-182.

- Решетников Н.И. Проблемы музеефикации историко-культурного наследия [Электронный ресурс]. -URL: http://opentextnn.ru/museum/ Museum_textbook/?id=6016/ (дата обращения 15.09.19)

- Сапанжа, О.С. Стратегии коммуникационных процессов современного музея [Электронный ресурс]. -URL: http://cheloveknauka.com/kulturologicheskaya-teoriya-muzeynosti (дата обращения: 02.02.19)

- Сайт Art Conservation мастерская [Электронный ресурс]. -URL: http://art-con.ru/node/ 5681 (дата обращения: 03.02.19)

- Температурно-влажностный режим и его влияние на сохранность здания и интерьера Смоленского собора Новодевичьего монастыря / И.Г.Борисенко, М.В.Юсупова // Забелинские научные чтения -1999 г. Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры. - М.: Труды ГИМ, 1999. -Вып. 121. -С.753-764.

- Технология создания, сохранность и реставрация настенной росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря / Юсупова М.В., Борисенко И.Г. // Забелинские научные чтения - 2005 г. Исторический музей - энциклопедия отечественной истории и культуры. М.: Труды ГИМ, 2006. -Вып. 158. -С. 124-134.