Сохранение и использование генофонда лошадей тувинской породы

Автор: Монгуш Б.М., Зайцев А.М., Оюн С.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе приведен анализ результатов широкомасштабного обследования поголовья тувинской аборигенной лошади. Экспедиционные исследования выполнены в рамках республиканской программы «Тыва аът» (Тувинская лошадь), которой предусмотрено проведение работ по обследованию, отбору, бонитировке, чипированию, разработке программного обеспечения для ведения реестра тувинской породы лошадей. Основная цель работ - сохранение уникальной тувинской породы лошадей. Обследовано всего 4319 голов. Из них для проведения исследований были отобраны всего 2567 голов, в том числе жеребцы-производители - 93 головы, кобылы - 1352 головы в возрасте от 4 лет и старше. Сравнительный анализ материалов разных периодов показывает, что лошади тувинской породы незначительно изменились в сторону уменьшения. Современное поголовье кобыл тувинской породы по высоте холке на 2,2 см ниже, чем кобылы, обследованные в 1975 г. В ходе экспедиций отмечено, что лошади тувинской породы обладают характерными особенностями типа и экстерьера, позволяющими достаточно легко визуально идентифицировать их. Телосложение крепкое, челка длинная и густая, хвост и грива, щетки выражены незначительно. Масти очень разнообразны. Преобладающими у чистопородных тувинских лошадей являются рыжая (16,7 %), серая (11,7 %), гнедая (10 %) и бурая (10 %) масти. От общего количества обследованного поголовья табунных лошадей 48 % приходится на типичных тувинских лошадей, соответствующих стандарту породы, а остальные 52 % составляют помеси рысистых, верховых и тяжеловозных пород. Для сохранения генофонда тувинской породы лошадей в условиях табунно-тебеневочной технологии содержания необходимо продолжить обследование районов республики с целью выявления ценного поголовья и выделения перспективных хозяйств.

Тувинская порода, генофонд, тувинская лошадь, табунное коневодство, экстерьер, поголовье, обследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140250646

IDR: 140250646 | УДК: 636.061.4 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-6-165-170

Текст научной статьи Сохранение и использование генофонда лошадей тувинской породы

Введение. Проблема сохранения и совершенствования местных (аборигенных) пород лошадей в нашей стране имеет исключительно важное значение для их эффективного хозяйственного использования, поддержания разнообразия и оригинального генофонда сельскохозяйственных животных [1]. В последнее время резкому сокращению численности поголовья подверглись многие местные породы лошадей, обладающие ценными качествами и уникальными признаками [2].

Одной из них является тувинская порода лошадей, выведенная методом народной селекции, которая обладает уникальными адаптивными качествами в условиях круглогодового пастбищного содержания, в табунах находится на одном подножном корме без подкормки и помещений [3].

Существуют две гипотезы происхождения и формирования тувинской породы.

Первая заключается в предположении, что тувинская порода сформировалась на основе монгольской при скрещивании с крупными рабочими лошадьми русских переселенцев. Основное влияние, согласно этой гипотезе, на формирование тувинской породы оказали тяжелоупряжные (битюги) и рысистые жеребцы.

Несомненно, влияние генетического материала других пород на тувинскую породу имело место и, к сожалению, продолжается до настоящего времени.

Вторая гипотеза основана на исторических сведениях, доказывающих наличие выраженных отличий тувинской породы от монгольских лошадей. Несомненно, что богатейшая история тувинцев и их контактов с другими народами, имеющими свои породы лошадей и традиции коневодства, не позволяет считать точкой отсчета формирования тувинской породы лошадей конец XIX века. Огромное влияние на формирование породы оказали и уникальные природно-климатические условия Тувы.

Ранее и другими авторами были изучены вопросы о современном состоянии коневодства и динамике численности популяции тувинской местной лошади [4–6].

В настоящее время республика уверенно лидирует в отношении развития коневодства и наряду с Алтайским краем и Омской областью определяет положительную динамику численности в Сибирском федеральном округе.

Существенную часть поголовья составляет официально зарегистрированное поголовье табунных мясных лошадей, практически не изменившееся за 2017–2019 гг. и насчитывающее 38,0 тыс. голов (46 % от общего поголовья).

Племенная база коневодства республики в Государственном племенном регистре в 2019 году была представлена 13 хозяйствами – племенными репродукторами с общей численностью маточного поголовья 2499 голов: МУП «Алдын-Булак», СПК «Кошкарлыг», «Амык», «Иртиш», «Алаш», «Кыргыс-Тей», «Теректиг», «Ямаалык», «Чодураа», «Арыг-Хем», «Ирбис», племенное хозяйство «Бай-Даг», «Байлак».

В настоящее время местная тувинская лошадь сохранилась в сравнительно небольшом количестве в основном в трех районах южной зоны республики – Эрзинском, Тес-Хемском и Овюрском.

В связи с этим проблема сохранения поголовья тувинских местных пород лошадей стоит очень остро.

Цель исследований. Оценка современного состояния и анализ проблем сохранения генофонда лошадей тувинской породы.

Задачи : собрать литературный и исторический материал с характеристиками тувинской породы лошадей; провести экспедиционное обследование табунных лошадей Республики Тыва с целью выявления их происхождения, а также удельного веса соответствующих стандарту породы типичных лошадей тувинской породы.

Материал и методы исследований. Материалом для исследований служили документы по учету животноводства за период с 70-х по 80-е годы ХХ в. (архивные материалы) и сведения из отчетных документаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, а также записи личных наблюдений. В работе были применены следующие методы: историческое сравнение; метод наблюдения; анализ статистических данных. Оценка племенной ценности ко-непоголовья проводилась с использованием «Инструкции по бонитировке лошадей местных пород». Обследовано всего 4319 голов. Из них для проведения исследований были отобраны всего 2567 голов, в том числе жеребцы-производители – 93 голов, кобылы – 1352 голов в возрасте от 4 лет и старше. Обследование включало визуальную бонитировку и взятие промеров. Для всех лошадей, взятых в обработку, проведено чипирование.

Результаты исследований и их обсуждение. Работа выполнена в рамках республиканской программы «Тыва аът» (Тувинская лошадь), которой предусмотрено проведение работ по обследованию, отбору, бонитировке, чипированию, разработке программного обеспечения для ведения реестра тувинской породы лошадей.

По предварительным данным, полученным в 2008, 2018 и 2019 годах, лошади тувинской породы обладают характерными особенностями типа и экстерьера, позволяющими достаточно легко визуально идентифицировать их.

Местная тувинская лошадь характеризуется следующими особенностями экстерьера: незначительная грубоватая голова с прямым профилем; уши компактные, острые; шея средней дли- ны или длинная, мускулистая, жировой гребень у жеребцов выражен средне или ниже среднего; длинная, прямая спина, глубокая грудная клетка; обычно хорошо развитый, мускулистый округлый круп; конечности средней длины или короткие, умеренно костистые, обычно правильного строения; копыта крепкие, среднего размера, копытный рог прочный. Телосложение крепкое, челка длинная и густая, хвост и грива, щетки выражены незначительно. Масти очень разнообразны. Преобладающими у чистопородных тувинских лошадей являются рыжая (16,7 %), серая (вместе с красно-серой 11,7 %), гнедая (10 %) и бурая (10 %) масти. Кроме этого, в маточном составе с высокой частотой встречались следующие масти – буланая (8,3 %), вороная (7,0 %), остальные были представлены единично (игреневая, караковая, саврасая, соловая, мышастая).

Характерной особенностью породы являются значительные адаптационные способности и выносливость, что определяет развитие национальных видов конного спорта.

По данным Д.Б. Жигжитова, проведенного обследования тувинских табунов в 1980 г., типичные тувинские кобылы имеют высоту в холке 133–135 см, длину туловища 139–140 см, обхват груди и пясти 162–165; 17–18 см соответственно. Живая масса при средней упитанности 350– 370 кг [7].

Материалы экспедиции (ВНИИК) 1975 года по обследованию поголовья тувинских табунов в Республике Тыва и результаты исследований 2018–2019 гг. представлены в таблице.

Анализ приведенных материалов показывает, что лошади тувинской породы незначительно изменились в сторону уменьшения. Современное поголовье кобыл тувинской породы по высоте холки на 2,2 см ниже, чем кобылы, обследованные в 1975 году. Необходимо отметить и некоторое укрупнение показателей современного поголовья по следующим промерам: по обхвату груди на 3,7 см, или 2,2 %; по живой массе – на 37 кг, или 10,5 %.

Экстерьерные показатели лошадей тувинской породы

|

Показатель |

По данным ВНИИК 1975 г. |

Результаты исследований 2018–2019 гг. |

|

|

Жеребцы |

Кобылы |

||

|

Высота в холке, см |

136,6 |

135,5±0,73 |

134,4±0,15 |

|

Длина туловища, см |

141,0 |

141,0±0,66 |

139,9±0,15 |

|

Обхват груди, см |

164,6 |

168,6±0,73 |

168,3±0,14 |

|

Обхват пясти, см |

17,1 |

18,9±0,14 |

18,4±0,02 |

|

Живая масса, кг |

353 |

394±4,38 |

390±0,81 |

Тувинская лошадь прекрасно приспособлена к суровым условиям круглогодичного пастбищного содержания в табунах (на одном подножном корме). Именно на этих биологических адаптационных особенностях породы базируется возможность развития экономически выгодной отрасли – мясного табунного коневодства. Несмотря на то что местная тувинская лошадь по своим промерам, живой массе и резвости уступает лошадям заводских пород и их поме- сям, сохранение резервного генофонда породы крайне актуально.

В настоящее время численность чистопородных тувинских лошадей продолжает снижаться из-за получения помесей, не всегда оправданного и практически во всех случаях бесконтрольного.

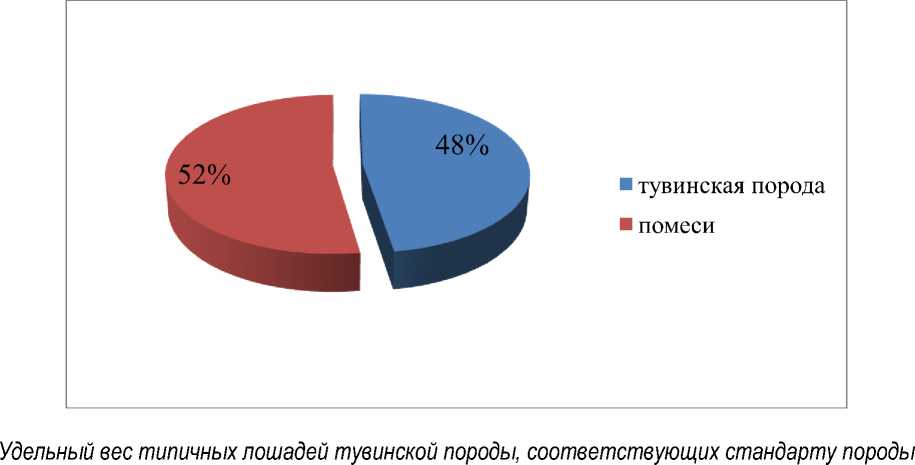

На рисунке приведен удельный вес типичных лошадей тувинской породы, соответствующих стандарту породы.

В ходе экспедиции было обследовано всего 4319 голов табунных лошадей, из них 48 % приходится на типичных тувинских лошадей, соответствующих стандарту породы, а остальную долю составляют помеси рысистых, верховых и тяжеловозных пород (52 %).

Кроме того, выявлены группы помесных лошадей, не имеющих характерных особенностей экстерьера ни местной тувинской лошади, ни одной из заводских пород-улучшателей.

Тувинская лошадь широко востребована в структуре конепользования республики.

Во-первых, из табунов местных лошадей получают наиболее приспособленных пастушьих (для чабанов, гуртоводов) и укрючных (для табунщиков) лошадей (меринов), которых используют при пастьбе овец, коз, крупного рогатого скота, яков, верблюдов, оленей, а также для перемещения верхом и перевозки грузов (во вьюках) в условиях горной местности. Во-вторых, широкое распространение в Тыве получили скачки на длинные дистанции, в которых наряду с помесями принимают участие и тувинские лошади.

Вопрос об основном назначении тувинской породы как лошади для мясного табунного коневодства неоднозначен. Несомненно, что помеси на ее основе обладают большей мясной продуктивностью, а численность чистопородных лошадей невелика. Однако тувинская порода уже и на современном этапе могла бы шире использоваться в системе мясного табунного коневодства путем выбраковки части лошадей, не удовлетворяющих требованиям селекционного совершенствования породы.

Выводы. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что лошади тувинской породы незначительно изменились в сторону уменьшения. Современное поголовье кобыл тувинской породы по высоте холке на 2,2 см ниже, чем кобылы, обследованные в 1975 году. Необходимо отметить и некоторое укрупнение показателей современного поголовья по следующим промерам: по обхвату груди на 3,7 см, или 2,2 %; по живой массе – на 37 кг, или 10,5 %. Лошади тувинской породы в основном имеют рыжую (16,7 %), серую (вместе с красно-серой 11,7 %), гнедую (10 %) и бурую (10 %) масти.

От общего количества обследованного поголовья табунных лошадей 48 % приходится на типичных тувинских лошадей, соответствующих стандарту породы, а остальные 52 % составляют помеси рысистых, верховых и тяжеловозных пород.

В связи с этим для сохранения генофонда тувинской породы лошадей в условиях табуннотебеневочной технологии содержания необходимо продолжить обследование районов республики с целью выявления ценного поголовья и выделения перспективных хозяйств.

Список литературы Сохранение и использование генофонда лошадей тувинской породы

- Базарон Б.З., Хамируев Т.Н. [и др.]. Продуктивные и племенные качества забайкальской лошади // Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы: сб. науч. тр. Архангельск, 2018. С. 3-6.

- Вдовина Н.В., Юрьева И.Б. Племенная работа при сохранении и совершенствовании генофонда мезенской породы // Экологические и селекционные проблемы племенного коневодства: науч. тр. пробл. сов. МАНЭБ "Экология и селекция в племенном животноводстве". Вып. 3. Брянск: Изд-во БГСХА, 2010. С. 18-20.

- Макарова Е.Ю., Чысыма Р.Б. Динамика численности и ареал мясных табунных лошадей в Туве // Аборигенное коневодство России: история, современность, перспективы: сб. науч. тр. Архангельск, 2018. С. 101-105.

- Чысыма Р.Б., Макарова Е.Ю. Мясное табунное коневодство Республики Тыва, состояние и перспективы развития // Коневодство и конный спорт. 2016. № 6. С. 8-9.

- Монгуш С.Д., Болат-оол Ч.К., Двалишвили В.Г. Биологические особенности лошадей и технология ведения табунного коневодства Республики Тыва // Зоотехния. 2018. № 4. С. 23-26.

- Ооржак Р.Т. Хозяйственно-биологические особенности лошадей, разводимых в разных зонах Республики Тыва: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.02.10. М., 2013. 19 с.

- Жигжитов Д.Б. Перспективы сохранения и рациональное использование генофонда Тувы // Аграрная наука Тувы: проблемы, пути их решения и перспективы: сб. науч. тр. науч.-практ. конф. Кызыл, 2004. С. 84.