Сохранение и использование лесных генетических ресурсов хвойных лесообразующих видов в Карелии

Автор: Раевский Борис Владимирович, Щурова Марина Львовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 (129) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается современное состояние всего комплекса объектов, связанных с сохранением и использованием лесных генетических ресурсов в Карелии. Сделан вывод, что система плюсовой селекции в Карелии находится в критическом состоянии и требуются безотлагательные действия для исправления ситуации к лучшему.

Лесные генетические ресурсы, плюсовые насаждения, плюсовые деревья, лесосеменные плантации

Короткий адрес: https://sciup.org/14750328

IDR: 14750328 | УДК: 630*165.52:582.475.4(470.22)

Текст научной статьи Сохранение и использование лесных генетических ресурсов хвойных лесообразующих видов в Карелии

Поскольку в сфере интересов интенсивного лесного хозяйства находятся прежде всего хозяйственно ценные древесные виды, то и под лесными генетическими ресурсами обычно понимается «совокупность генофондов природных и культивируемых популяций лесных древесных растений, имеющих реальную или потенциальную ценность для определенной территории» [13]. Методы и способы сохранения лесных генетических ресурсов группируются в две главные категории: выполняющие задачу сохранения в естественной природной среде ( in situ ) и вне ее ( ex situ ). В первом случае мы имеем дело с так называемыми лесными генетическими резерватами (ЛГР), где древостои сохраняемого вида являются компонетами естественных природных экосистем различного ранга. Сами резерваты могут существовать отдельно либо входят в состав более крупных особо охраняемых территорий. К этой же категории следует отнести плюсовые насаждения (ПН). Вторую категорию образуют различного рода искусственные посадки (плантации, архивы клонов и т. п.), где концентрируются ценные генотипы, ведется селекционная работа, а также такие высокотехнологичные объекты, как генетические банки лесных семян. В отечественной практике лесного хозяйства и специальной литературе термин «лесные генетические ресурсы» стал сравнительно широко употребляться в последние несколько лет. До этого в лесной селекции и семеноводстве в равной степени использовались два базовых понятия – постоянная лесосеменная база (ПЛСБ) и единый генетико-селекционный комплекс (ЕГСК).

Термин «постоянная лесосеменная база» входит в употребление примерно с 1971 года [9] и

развернуто трактуется в Наставлении по лесосеменному делу 1980 года [4]. Однако, в процессе организации ПЛСБ и реализации системы плюсовой селекции создается еще ряд категорий селекционных объектов, а именно: архивы клонов плюсовых деревьев, маточные плантации, испытательные, географические, популяционноэкологические культуры, которые непосредственно для заготовки семян не используются. Кроме этого, с целью сохранения всего объема внутривидового разнообразия того или иного вида выделяются уже упомянутые выше лесные генетические резерваты. Поэтому в Указаниях по лесному семеноводству в РФ 2000 года [10] для смыслового объединения всех объектов, направленных на сохранение и использование лесных генетических ресурсов (внутривидового разнообразия), появляется термин «единый генетико-селекционный комплекс».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вообще начало разработки научных основ создания в республике постоянной лесосеменной базы хвойных пород на генетико-селекционной основе относится к 60-м годам ХХ века [8]. Затем в середине 1970-х был дан старт формированию ПЛСБ в производственных масштабах [1]. Таким образом, вот уже почти 50 лет на территории Карелии осуществляется комплекс мероприятий по сохранению и использованию генетических ресурсов основных лесообразующих пород, главным образом хвойных видов.

В настоящей статье обсуждается современная структура ЕГСК Карелии по состоянию на 01.01.2012, динамика его основных компонентов, а также перспективы, намеченные в этой области Лесным планом по Республике Карелия [3] до 2018 года.

Анализ структуры ЕГСК в разрезе площадных объектов (рис. 1) показывает, что основную ее долю (86,1 %) составляют лесные генетические резерваты. Их общая площадь сегодня равна 6092 га. Еще 6127 га так и не прошли процедуру утверждения полностью. В настоящее время это одна из самых проблемных категорий объектов ЕГСК. В Карелии работа по выделению ЛГР активно велась в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия на базе «Положения о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР» [6]. Особенностью ЛГР являлось то, что они могли занимать довольно существенную площадь (до 700 га), их количество заранее не ограничивалось, при этом всякая хозяйственная деятельность там запрещалась. Резерваты выделялись как в лесах I и II групп, так и в эксплуатационных лесах (III группа). Таким образом, посредством организации ЛГР в том или ином районе Карелии можно было создать сеть, особо охраняемых территорий (ООПТ) с очень строгим режимом охраны. Такой подход очень выгодно отличал ЛГР от других некрупных ООПТ типа заказников.

ЛСП: 454,1 га

Плюсовые насаждения: 471,8 га (6,7 %)

Географические культуры: 26,9 га (0,4%)

(6,4 %)

культуры: 24,4 га (0,3 %)

Архивы клонов: 8 га (0,1 %)

Генетические резерваты:

6091,6 га (85,6 %)

Рис. 1. Структура площадных объектов ЕГСК Карелии

После вступления в силу нового лесного законодательства [2] ранее действовавшие нормативно-правовые акты, определявшие порядок действий по сохранению лесных генетических ресурсов в Российской Федерации, утратили свою силу, а новые не были приняты. Получается, что в настоящее время статус ЛГР совершенно не определен. Прямо они не упомянуты ни в категориях ООПТ, ни в категориях защитных лесов и особо защитных участков. В списке объектов лесного семеноводства их тоже нет. На сегодняшний день единственным вариантом их сохранения является оформление ЛГР как особо защитного участка, что далеко не всегда бывает сделано. В свете сказанного целесообразно было бы дополнить ст. 102 Лесного кодекса РФ еще одной категорией защитных лесов – леса высокой генетической ценности, к данной категории отнести уже выделенные и планируемые к выделению ЛГР, плюсовые на- саждения и другие участки, предназначенные для сохранения в полном объеме существующего внутривидового разнообразия основных лесообразующих пород. Кроме этого, в ст. 2, п. 2 Федерального закона (№ 33-ФЗ) «Об особо охраняемых территориях» в редакции от 04.12.2006 (№ 201-ФЗ) указано, что «соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных террито-ри», кроме перечисленных в п. 1 данной статьи. Таким образом, в настоящее время существует еще одна возможность присвоить всем выделенным генетическим резерватам охранный статус на уровне ООПТ регионального значения. Если не принять срочных мер в этом направлении, то в ближайшие годы ЛГР, расположенные в эксплуатационных арендованных лесах, будут вырублены, и этот процесс, собственно, уже идет.

Доли ПН и лесосеменных плантаций (ЛСП) в общем близки – 6,7 и 6,4 % соответственно. И в том, и в другом случае преобладают объекты по сосне обыкновенной (рис. 2). Доминирование сосны в структуре ПН и ЛСП в общем оправданно, однако число плюсовых деревьев ели выглядит явно недостаточным, учитывая высокое хозяйственное значение данной породы и известное богатство ее внутривидового разнообразия как по габитуальным признакам, так и по физикомеханическим свойствам древесины.

Остальные компоненты непропорционально исчезающе малы по своей площади (рис. 1). Географические культуры (26,3 га) все относятся к так называемой Всесоюзной серии 1973–1977 годов. Площадь испытательных культур всего 24,4 га. При этом 13,3 га – это смешанные экспериментальные культуры сосны обыкновенной и сосны скрученной. Площадь культур собственно сосны обыкновенной – 11,1 га, где испытывается потомство 157 плюсовых деревьев (ПД). Анализ общей структуры ЕГСК Карелии показывает, что с момента своего возникновения он получил явно неравномерное и непропорциональное развитие. Ряд очень важных компонентов, таких как испытательные культуры, архивы клонов, развиты явно недостаточно.

Ель финская: 141,4 га (28,5 %).

Ольха черная: 2,0 га (0,4 %) .

Лиственница: .2,85 га (0,6 %)

Сосна ■ обыкновенная:

325,4 га (65,5 %)

Сохранение и использование лесных генетических ресурсов хвойных лесообразующих видов в Карелии 63

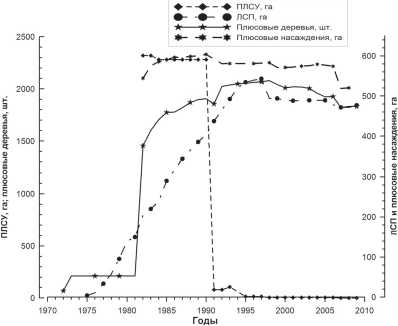

На рис. 3 представлена динамика основных составляющих постоянной лесосеменной базы в Карелии. Постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) к настоящему моменту исчезли как категория из состава ПЛСБ. По остальным составляющим рассматриваемая динамика в целом носит явно депрессивный характер. Площади плюсовых насаждений и плантаций, а также численность плюсовых деревьев имеют явную тенденцию к уменьшению.

Рис. 3. Динамика основных компонентов ПЛСБ Карелии

Что касается перспектив, намечаемых Лесным планом по республике Карелия [3], то до 2018 года выделение новых лесных генетических резерватов не планируется. По завершении планового периода площадь плюсовых насаждений должна быть равна 620 га. К этому же сроку плюсовых деревьев основных лесообразующих пород следует иметь 2300 экземпляров. Согласно современным представлениям, для каждой зоны селекции (лесосеменного района или зоны) формируется исходная селекционная популяция в количестве 375–750 плюсовых деревьев. Количество 600 деревьев считается вполне достаточным [12]. Следовательно, для трех лесосеменных зон Карелии [7] надо иметь не менее 1800 ПД только сосны. Их сейчас в наличии 1249 шт. Таким образом, в оставшийся период необходимо отобрать примерно 551 ПД сосны обыкновенной и все севернее 63-й параллели. Имея в виду сложившееся соотношение между сосной и елью, приблизительно равное 3:1, разумно предположить, что численность ПД ели должна составлять не менее 600 шт. То есть намеченный рубеж по отбору ПД явно недостаточен. В процессе селекции генетическая база неизбежно сужается и, соответственно, требуется периодическое пополнение элитных селекционных популяций. Поэтому вопрос отбора новых ПД и их оценки будет актуальным всегда. Несмотря на значительную антропогенную нарушенность большей части покрытых лесом земель, в Карелии есть резервы для поиска и выделения новых ПД. Весь парадокс ситуации заключается в том, что, хотя в республике зарезервировано свыше миллиона гектаров земель во всех категориях ООПТ (5,5 % от площади Карелии), плюсовые деревья и насаждения на покрытых лесом землях в их составе не отбираются [5].

Планируется также создание 55 га новых архивов клонов. Учитывая, что их всего в настоящее время имеется 8 га (0,1 %), динамику по данному показателю можно считать удовлетворительной. В предстоящее десятилетие предполагается закладка всего лишь 35 га новых испытательных культур. Указанной площади теоретически хватит на проверку семенного потомства не более чем 500 клонов. По данным многочисленных исследований, в испытательных культурах не более 20–30 % от исходного числа испытываемых семенных потомств демонстрируют статистически достоверное преимущество перед контролем. Таким образом, при реализации данного сценария можно будет отобрать не более 150 клонов для дальнейшего их разведения на лесосеменных плантациях (ЛСП) 2-го порядка, тогда как в течение всего оставшегося периода необходимо иметь ежегодно не менее 50 клонов, прошедших генетико-селекционную оценку и отобранных для создания ЛСП 2-го порядка. Всего на 7-летний период необходимо иметь в резерве 350 таких клоновых потомств. Иными словами, в ближайшие годы в Карелии следовало бы посадить примерно 50 га испытательных культур только сосны.

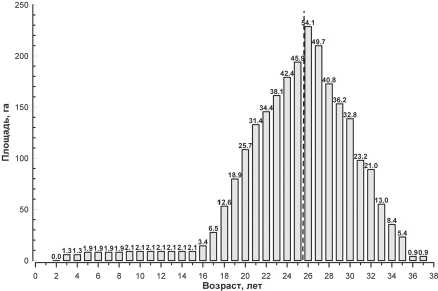

Все ЛСП в Карелии – это плантации первого порядка, заложенные генетически непроверенным материалом (рис. 4). В породной структуре плантаций абсолютно преобладает сосна обыкновенная. Возрастная структура ЛСП сосны представлена на рис. 5. Справа от вертикальной пунктирной линии показано распределение площади ЛСП по принципу «указанный возраст и старше», а слева – наоборот, «указанный возраст и младше». Таким образом, очевидно, что в настоящее время 54 % ЛСП сосны имеют возраст свыше 25 лет. Вступив в период интенсивного цветения в 10-летнем возрасте, ЛСП сосны активно плодоносит еще в течение примерно 20 лет. Затем деревья становятся довольно высокими, кроны смыкаются, нижние ветви усыхают, генеративный ярус смещается наверх и урожайность падает.

Сосна скрученная:

54,6 га (12,0 %).

6,4 га (1,4 %)

.Береза карельская: 30,5 га (6,7 %)

__Сосна обыкновенная:

362,6 га (79,9 %)

Рис. 4. Породная структура ЛСП Карелии

Рис. 5. Возрастная структура ЛСП сосны обыкновенной

Таким образом, современная возрастная структура ЛСП сосны не дает повода для оптимизма. Плантации быстро стареют и уже через 5 лет более половины их площади будут за пределами 30-летнего возраста. Кроме этого, состояние примерно 18 % площади ЛСП сосны в возрасте 16 лет по причине плохих уходов уже сейчас оценивается как неудовлетворительное и хорошего урожая семян на таких участках уже не будет никогда. Нужно также учесть, что 68,8 % полей сосновых ЛСП сильно заросли сорной древесной и кустарниковой растительностью. Без проведения надлежащих уходов в ближайшие 2–3 года они также могут перейти в категорию неудовлетворительных по состоянию. Лесным планом [3] в период 2012–2018 годов предусматривается посадка 20 га ЛСП с темпом 2–4 га ежегодно. Однако эти показатели невыполнимы, так как, чтобы заложить ЛСП, надо вырастить привитой посадочный материал. На это требуется не менее 5 лет (3 года выращивания подвоя + 2 года роста прививки в теплице). Производить же данные работы в настоящее время некому.

Из всего вышесказанного следует неутешительный вывод о том, что примерно через 10 лет заготавливать улучшенные семена сосны будет практически негде. Таким образом, перспектив- ные показатели, определяемые Лесным планом по Республике Карелия в отношении селекционного семеноводства, следует охарактеризовать либо как совершенно недостаточные, либо как не отражающие реального положения дел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время вопрос сохранения и использования лесных генетических ресурсов в Карелии решается неудовлетворительно. Сегодня, по сути, в республике не существует хозяйствующих субъектов, организаций и ведомств, напрямую заинтересованных в развитии системы единого генетико-селекционного комплекса. Результатом такого развития событий становится острый дефицит не только улучшенных, но и нормальных местных семян. Сложившаяся ситуация влечет за собой использование в питомниках инорайонного посевного материала, причем зачастую с нарушением существующего лесосеменного районирования. Общим же итогом реализации данного неблагоприятного сценария является снижение качества вновь создаваемых лесных культур.

Очевидно, что требуется безотлагательная разработка и реализация пакета мер организационно-правового характера, в том числе создание в республике селекционно-семеноводческого центра, обладающего современной производственной базой. В качестве первоочередной должна быть поставлена задача разработки и строгого соблюдения обновленного лесосеменного районирования. Новое районирование должно, во-первых, определить порядок использования семян хвойных видов, получаемых на лесосеменных плантациях, а во-вторых, почти полностью исключить использование в лесовосстановлении семян сосны обыкновенной из-за пределов Карелии. Такое ограничение послужило бы мощным стимулом к использованию местных генетических ресурсов и позволило бы переломить ситуацию к лучшему.

Список литературы Сохранение и использование лесных генетических ресурсов хвойных лесообразующих видов в Карелии

- Лаур Н. В. Единый генетико-селекционный комплекс. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 129 с.

- Лесной кодекс Российской Федерации. № 200-ФЗ, 2006.

- Лесной план по Республике Карелия. М., 2008. 161 с.

- Наставление по лесосеменному делу. М., 1980. 108 с.

- Научное обоснование развития сети особо охраняемых природных территорий в Республике Карелия. Петрозаводск, 2009. 111 с.

- Положение о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР. М., 1982. 18 с.

- Раевский Б. В. Ход роста географических культур сосны обыкновенной в Карелии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2011. № 6 (119). С. 65-69.

- Раевский Б. В., Мордась А. А. Селекционно-генетическая оценка клонов сосны обыкновенной на лесосеменных плантациях первого порядка. Петрозаводск, 2006. 90 с.

- Указания о порядке отбора и учета плюсовых деревьев и инасаждений, постоянных лесосеменных участков и плантаций в лесном хозяйстве. М., 1971. 75 с.

- Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации. М., 2000. 197 с.

- Федеральный закон об особо охраняемых территориях № 33-ФЗ, 1995.

- Danell O. Possible Gains in Initial Stages of a National Tree Improvement Programme Using different Techniques//Proceedings from the Nordic tree breeders meeting. Denmark, 1990. P 11-30.

- Geburek Th., Turok J. Conservation and Management of Forest Genetic Resources in Europe. Zvolen: Arbora Publishers, 2005. 693 p.