Сохранение экологического равновесия – важнейший критерий устойчивого развития (на примере отрабатываемых месторождений россыпного золота)

Автор: Дебелая Ирина Дмитриевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-9 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье выделен важнейший критерий устойчивого развития районов добычи россыпного золота – сохранение территориального экологического равновесия. Предложенный критерий оценивается по индикатору – это соотношение нарушенных и естественных природно-территориальных комплексов в пределах бассейнов рек низкого порядка, где ведется добыча россыпного золота. В качестве модельного объекта рассмотрен бассейн реки III порядка.

Территориальное экологическое равновесие, речной бассейн, добыча россыпного золота

Короткий адрес: https://sciup.org/148201086

IDR: 148201086 | УДК: 911.3:553.411.3

Текст научной статьи Сохранение экологического равновесия – важнейший критерий устойчивого развития (на примере отрабатываемых месторождений россыпного золота)

Добыча золота – традиционная отрасль специализации Хабаровского края. Несмотря на увеличение в общем объеме добычи благородного металла доли рудного золота, месторождения россыпного золота по-прежнему привлекают инвесторов. Это объясняется простотой технологии извлечения золота; незначительными, в сравнении с освоением рудных месторождений, капитало-вложениями и быстрой окупаемостью затрат. В эксплуатацию вовлекаются новые типы россыпей, ранее не относившиеся к промышленным объектам, а также техногенные образования в старейших золотороссыпных районах.

В качестве важнейшего критерия устойчивого развития районов россыпной золотодобычи, в пределах эксплуатируемых речных бассейнов низких порядков, отрабатываемых гидравлическим способом, нами принято сохранение территориального экологического равновесия, обеспечивающего отсутствие сдвигов в экологическом балансе крупных территорий в целом [7]. Выбор предопределен особенностями эксплуатации этих месторождений: 1) при антропогенном воздействии (прямом и косвенном) трансформация природно-территориальных комплексов (ПТК) прослеживается в пределах всего бассейна отрабатываемого водотока; 2) механическое воздействие является «пусковым механизмом» изменений, охватывающих все природные компоненты, активизирующим негативные природные процессы; 3) в России недостигнут технологический уровень полного извлечения основного полезного компонента – золота, и практически не извлекаются сопутствующие рудные компоненты, что приводит к повторным отработкам и усугубляет экологическую обстановку в районах добычи минеральных ресурсов; 4) техногенное воздействие идентично, что позволяет использовать метод аналогий с необходимой корректировкой особенностей геосистем на локальном уровне.

Экологические критерии устойчивого развития той или иной территории оцениваются по совокупности характеризующих их индикаторов, позволяющих использовать количественные и качественные показатели. Индикатором сохранения экологического равновесия, применительно к эксплуатируемым месторождениям россыпного золота, может быть принято соотношение нарушенных и естественных ПТК в пределах бассейнов рек низкого порядка. В качестве модельного объекта выбран бассейн реки III порядка, расположенный в пределах эрозионноденудационного среднегорья в зоне средней тайги. Низкий уровень освоенности северных районов Хабаровского края, сохранение высокой лесистости обеспечивают выполнение этой территорией на региональном уровне средоформирующей и ресурсо-воспроизводящей функций.

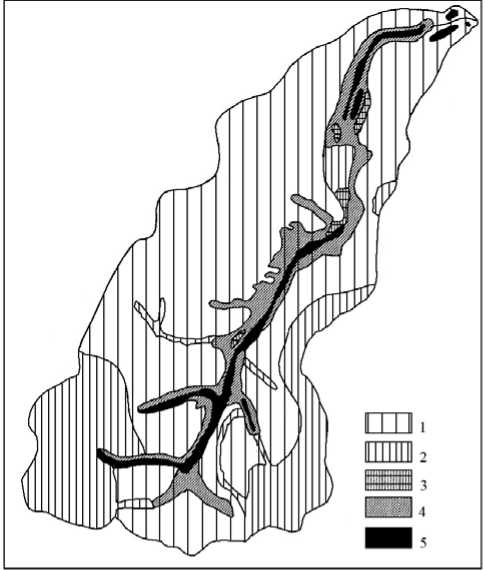

В природопользовании речной бассейн рассматривается как наиболее устойчивый и однозначно выделяемый объект поверхности суши, а иногда – единственно подлинное географическое образование внутри географических зон. Удобны эти геосистемы и для анализа техногенных потоков и антропогенного воздействия на круговорот вещества [2]. Комплексные полевые исследования с использованием экологического картографирования позволили провести зонирование исследуемой площади по степени трансформации ПТК комплексов (рис. 1). В каждой зоне, в зависимости от особенностей, интенсивности и направленности антропогенного воздействия, выделены территориальные образования (табл. 1). Естественные ненарушенные ПТК, занимающие 70% общей площади отрабатываемого речного бассейна низкого порядка, локализованы в верховьях основного водотока и его притоков, на склонах и приводораздельных участках (рис. 1). Они составляют основу экологического каркаса территории и выполняют функции формирования и стабилизации природной среды. Устойчивость экосистем в горных лесных районах в пределах речных бассейнов низкого порядка обеспечивается сохранением 50-70% лесистости территории [8]. Леса выполняют практически все возможные экологические функции. Добыча россыпного золота локализуется в долине главного водотока, поэтому необходимо сохранение максимальной лесистости его притоков и на склонах, особенно на осевых участках горных сооружений.

Рис. 1. Схема зонирования территории отрабатываемого месторождения россыпного золота по степени трансформации ПТК:

1 – естественные ненарушенные, 2 – слабо трансформированные (10-25%), 3 – существенно трансформированные (26-50%), 4 – сильно трансформированные (5185%), 5 – полностью трансформированные (86-100%).

Между ненарушенными и полностью трансформированными ПТК в бассейне реки расположены слабо, существенно и сильно трансформированные ПТК (рис.), образующие буферную зону, препятствующую распространению негативных последствий техногенеза. Полностью трансформированные ПТК локализованы в речной долине основного водотока и долинах его притоков. Добычное производство не имеет территориальной альтернативы, поэтому необходима строгая локализация техногенных объектов в границах горного отвода, а также рациональное пространственное размещение элементов технологической цепи. При добыче россыпного золота освоение территории должно быть максимально локализованным и базироваться на данных детальных комплексных исследований, обеспечивающих сохранность основных биопотоков. Оптимизационные мероприятия – технологические, природоохранные (контроль и мониторинг) и природовосстановительные (введение в технологию разработки месторождений элементов рекультивации, адаптивная рекультивация после полного извлечения минеральных ресурсов и т. п.) должны обеспечить восстановление природной среды в данной зоне. Как правило, при организации территории эта сторона горнодобывающими предприятиями выполняется и контролируется.

Таблица 1. Площади с различной степенью трансформации природных комплексов

|

№ п/п |

Степень трансформации |

Природные, природно-антропогенные комплексы |

S, км2 |

% от площади бассейна |

|

1 |

ненарушенные |

природные |

73,35 |

70,0 |

|

2 |

слабо трансформированные |

выборочные рубки |

2,83 |

3,0 |

|

участки геолого-поисковых работ |

6,90 |

6,2 |

||

|

дороги, зимник |

2,80 |

2,8 |

||

|

3 |

существенно трансформированные |

отвалы промывки 40-лет. давности |

0,34 |

0,3 |

|

вскрышные отвалы 20-40-летней давности |

0,68 |

0,7 |

||

|

старые селитебные зоны |

0,25 |

0,5 |

||

|

4 |

сильно трансформированные |

отвалы промывки 20-летней давности |

0,67 |

0,6 |

|

современные вскрышные отвалы |

3,75 |

4,0 |

||

|

участки, пройденные пожарами |

2,90 |

3,0 |

||

|

участки сплошной вырубки леса |

3,34 |

3,0 |

||

|

5 |

полностью трансформированные |

современные полигоны отработки |

1,83 |

2,0 |

|

участки вторичной (третичной) отработки |

2,06 |

2,0 |

||

|

хозяйственно-бытовые объекты |

2,10 |

2,0 |

||

|

ВСЕГО: |

103,5 |

100,0 |

||

Выводы: поскольку направленность, интенсивность и характер влияния на ПТК при эксплуатации месторождений россыпного золота, отрабатываемых гидравлическим способом, идентичны, сохранение экологического равновесия в пределах речных бассейнов низкого порядка можно считать одним из важнейших критериев устойчивого развития этих территорий.

Список литературы Сохранение экологического равновесия – важнейший критерий устойчивого развития (на примере отрабатываемых месторождений россыпного золота)

- Дебелая, И.Д. Экологический каркас территории (на примере эксплуатируемых россыпных месторождений золота)//Материалы междунар. науч. конф. «Регионы нового освоения: стратегия развития». Хабаровск, 15-17 сентября 2004 г. -Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2004. С. 66-69.

- Корытный, Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Монография. -Иркутск: Изд-во ин-та географии СО РАН, 2001. 163 с.

- Мирзеханова, З.Г. Эколого-географическая экспертиза территории (взгляд с позиции устойчивого развития). Монография. -Хабаровск: Дальнаука, 2000. 174 с.

- Мирзеханова, З.Г. Экологическое планирование территории в системе критериев регионального устойчивого развития//Материалы междунар. Конференции «Проблемы устойчивого использования трансграничных территорий»/Под ред. П.Я. Бакланова, С.С. Ганзея. -Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2006. С. 43-47.

- Мирзеханова, З.Г. Экологический каркас и устойчивое развитие территории//Экологическое планирование и управление. 2007. № 2 (3). С. 25-34.

- Мирзеханова, З.Г. Экологический каркас территории в стратегии регионального развития/З.Г. Мирзеханова, А.В. Остроухов//Известия РАН, сер. геогр. 2006. № 5. С. 73-82.

- Реймерс, Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. -М.: Мысль, 1990. С. 427-431.

- Сапожников, А.П. Теоретические и прикладные проблемы разделения лесов по функционально-экологическому значению/А.П. Сапожников, В.А. Морин, В.А. Челышев//География и природные ресурсы. 1998. № 1. С.14-22.