Сохранение внутренней пограничной мембраны при оперативном лечении отслойки сетчатки, осложненной макулярным разрывом

Автор: Ваганова Е.Е., Ларина Е.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Регматогенная отслойка сетчатки, осложненная макулярным разрывом - тяжелое распространенное заболевание, приводящее к необратимому снижению зрительных функций. При обсуждении современного подхода к макулярной хирургии большое внимание уделяется объёму мембранопилинга и механическому повреждению ретинальной ткани в фовеолярной зоне. Даже при выполнении этой манипуляции опытным хирургом неизбежно происходит отрыв концевых пластинок клеток Мюллера и разрежение слоя нервных волокон.

Регматогенная отслойка сетчатки, макулярный разрыв, мембранопилинг

Короткий адрес: https://sciup.org/140302475

IDR: 140302475 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_S1_29

Текст научной статьи Сохранение внутренней пограничной мембраны при оперативном лечении отслойки сетчатки, осложненной макулярным разрывом

Обоснование

Регматогенная отслойка сетчатки (ОС) – тяжелое распространенное заболевание, приводящее к необра- тимому снижению зрительных функций. В сочетании с макулярным разрывом (МР) эта патология чаще встречается у пациентов с миопией. Этиопатогенез связан с

воздействием тангенциальных тракций стекловидного тела, которые увеличиваются с ростом аксиальной длины глаза, повреждают внутреннюю пограничную мембрану (ВПМ) и приводят к формированию МР, позволяя жидкости проникать под сетчатку и отслаивать её [1; 2].

При обсуждении современного подхода к макулярной хирургии большое внимание уделяется объёму мембранопилинга и механическому повреждению ретинальной ткани в фовеолярной зоне. Даже при выполнении этой манипуляции опытным хирургом, неизбежно происходит отрыв концевых пластинок клеток Мюллера и разрежение слоя нервных волокон [3]. Удаление ВПМ является сложной задачей даже для опытного хирурга и может привести к формированию ятрогенных разрывов сетчатки геморрагий [4]. Сохранение ВПМ благоприятно сказывается на скорости восстановления функциональных параметров сетчатки пациентов [5].

Цель

Проанализировать динамику изменения морфологических параметров сетчатки пациентов после хирургического лечения регматогенной отслойки, осложненной МР с сохранением ВПМ.

Материалы и методы

Проспективно исследовали данные 40 пациентов (40 глаз) с диагнозом ОСМР стадии С пролиферативной витреоретинопатии. Все пациенты при помощи рандомизации были разделены на 2 группы. Длительность заболевания составляла в среднем 56±5 дней в 1-й группе и 54±4 дня во 2-й группе. Длительность тампонады витреальной полости (ВП) силиконовым маслом (СМ) 47±5 дней в 1-й группе, 45±7 дней в 2-й группе.

Всем пациентам проводили стандартное офтальмологическое обследование, включающее измерение максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ), внутриглазного давления, биомикроскопию, офтальмоскопию, микропериметрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) сетчатки. ОС с захватом макулы была диагностирована во всех случаях, поэтому ее площадь не влияла на распределение пациентов по группам. МКОЗ до операции составляла 0,01±0,01 в 1-й группе и 0,02±0,02 во 2-й группе. Размер МР составлял в среднем 343±35 мкм в 1-й группе и 384±41 мкм в 2-й группе. У всех пациентов были первичные ретинальные разрывы на периферии.

Дизайн исследования

Пациентам 1-й группы проводили трехпортовую 25G витрэктомию, расправляли сетчатку перфторорга-ническим соединением, чтобы блокировать ток жидкости через МР, проводили санацию стекловидного тела на периферии, лазеркоагуляцию периферических разрывов и тампонаду ВП СМ 1300 сСт. Во время второй операции проводили удалением СМ, пластику МР перевернутым лоскутом ВПМ и тампонаду ВП газовоздушной смесью C2F6.

Пациентам 2-й группы пластику МР проводили в начале оперативного лечения, затем также проводили тампонаду ВП СМ и удаление СМ с заменой на газовоздушную смесь.

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Statistica 10.0. Проверка распределения признака на соответствие с нормальным законом проводилась с помощью критериев Колмогорова-Смирнова. Рассчитывали среднее значение показателей и ошибку среднего арифметического (М±m). При этом рассчитывались «дельтовые» (после/до операции) значения. Для оценки значимости различий использовали параметрический критерий — двусторонний критерий Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05 или 0,01.

Результаты

При проведении оперативного лечения интраоперационно и в послеоперационном периоде осложнений не выявлено. Прилегания сетчатки удалось добиться у всех пациентов после первого вмешательства.

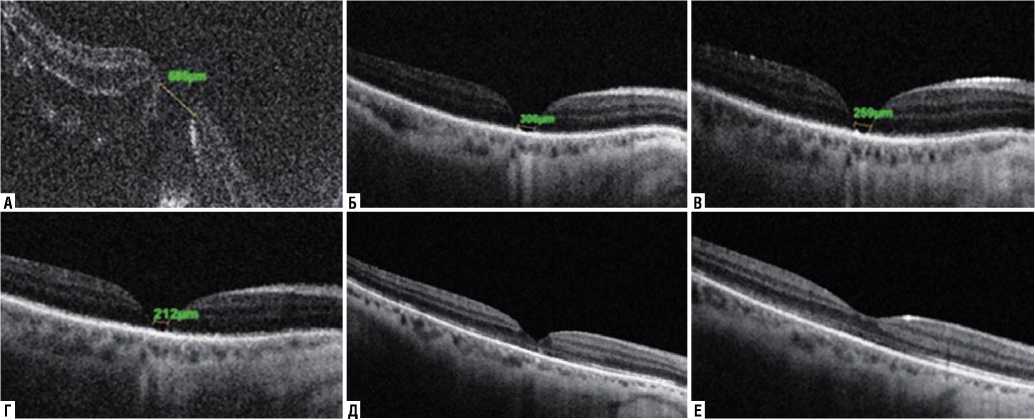

На протяжении периода наблюдения у пациентов 1-й группы были зафиксированы случаи уменьшения диаметра интактного макулярного разрыва и полное его закрытие под действием силиконовой тампонады (Рис. 1). Через сутки после операции МР закрылся самостоятельно у 2 пациентов (10%) случаев, у остальных 18 (90% случаев) отмечалось значительное уменьшение его диаметра до 224±33,6 мкм. Через неделю МР наблюдался только у 15 человек (75% случаев), средний размер составлял 163±23,2 мкм, через 2 недели – у 14 человек (70% случаев), средний диаметр составил 133±20,3 мкм. При повторном осмотре через месяц в 50% случаев МР был закрыт, у 10 пациентов диаметр оставался 119 ±20,9 мкм. При обследовании перед второй операцией в 1-й группе было зафиксировано 3 пациента с МР в среднем 89±17,7 мкм, им был проведен мембранопиолинг во время операции по удалению СМ из ВП.

Среди пациентов 2-й группы в ходе первого вмешательства только у одного пластика МР оказалась неэффективной. При первоначальном обследовании его диаметр составлял 768 мкм, за период наблюдения линейно уменьшался до 480 мкм и был блокирован во время второй операции. В течение года наблюдения рецидивов ОС и МР зафиксировано не было.

Для оценки степени механического повреждения внутренних слоёв сетчатки всем пациентам проводили оптическую когерентную томографию сетчатки в режиме Retina map Inner Retinal. При анализе данных прослеживаются достоверные различия в толщине внутренних слоёв сетчатки пациентов двух групп в зонах парафовеа и перифовеа в течение первой недели после хирургического лечения (таблица 1). В первые сутки после проведения мембранопилинга у пациентов 2-й группы во всех сегментах парафовеальной зоны наблюдалось снижение

Ваганова Е.Е., Ларина Е.А.

СОХРАНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МАКУЛЯРНЫМ РАЗРЫВОМ

Рис. 1. Динамика изменения диаметра макуляного разрыва пациентов 1-й группы по данным оптической когерентной томографии. Примечание: А – до операции, Б – через сутки после операции, В – через неделю после операции, Г – через 2 недели после операции, Д – через месяц после операции, Е – через месяц после удаления силиконового масла.

Табл. 1. Показатели операции по данным оптической когерентной томографии в режиме Retina map Inner Retinal Thick, М±m, нм

|

ParaFovea (3.00 mm) |

S. hemisphere |

I. hemisphere |

Tempo |

Superior |

Nasal |

Inferior |

Perifovea-(6.00mm) |

S. hemisphere |

I. hemisphere |

Tempo |

Superior |

Nasal |

Inferior |

||

|

1 |

148,2±17,6* |

147,1±17,1* |

138,5±14,8* |

131,4±13,5* |

146,4±17,3* |

140,6±13,4* |

135,9±14,6* |

145,2±16,9* |

147,3±17,6* |

143,3±16,3* |

127,5±14,1* |

147,7±17,9* |

164,2±18,8* |

142,8±19,2* |

|

|

102,7±6,4 |

92,6±5,7 |

112,5±7,4 |

93,8±5,8 |

91,3±5,9 |

106,9±6,3 |

117,9±8,2 |

87,3±5,5 |

84,6±5,6 |

89,8±5,4 |

83,6±5,1 |

96,9±5,8 |

89,1±5,6 |

86,5±4,9 |

||

|

1 |

127,8±11,4* |

127,5±11,2* |

125,7±10,2* |

115,8±9,2* |

128,4±11,4* |

128,5±9,5* |

123,2±9,9* |

123,7±10,8* |

126,9±11,4* |

120,4±9,9* |

112,1±9,4* |

126,2±11,4* |

137,8±12,3* |

133,1±14,2* |

|

|

96,8±5,7 |

92,8±5,3 |

100,6±6,2 |

90,2±5,4 |

92,9±5,4 |

99,5±5,6 |

104,1±6,5 |

89,7±4,9 |

89,8±5,1 |

89,5±4,9 |

86,1±5,2 |

96,1±5,4 |

93,2±5,1 |

89,3±4,9 |

||

Примечание : * – p<0,05, по сравнению с данными пациентов 2-й группы, нм – нанометр.

толщины внутренних слоёв сетчатки в среднем в 1,44 раза (р = 0,041 в сравнении с данными пациентов 1-й группы), в сегментах перифовеальной зоны – 1,66 раз (р = 0,0381 в сравнении с данными пациентов 1-й группы). Такая тенденция сохранялась до конца первой недели, когда в парафовеа разница составила 1,32 раза (р = 0,044 в сравнении с данными пациентов 1-й группы), в перифо-веа – 1,34 раза (р = 0,043 в сравнении с данными пациентов 1-й группы).

Обсуждение

Несмотря на то, что при современном развитии витреоретинальной хирургии в 65% случаев проводится успешное лечение МР, спорным моментом остаётся вопрос об объёме удаления ВПМ [4]. Мембранопилинг считается золотым стандартом и проводится для повышения процента сопоставления краев МР.

Повреждающий фактор механического манипулирования в фовеолярной зоне даже при выполнении процедуры опытным хирургом травмирует от четырех внутренних слоёв сетчатки, что сказывается на восстановлении функциональных параметров в послеоперационном периоде [5,6]. Клетки Мюллера и слой нервных волокон подвергаются воздействию в большей степени, а изменение морфологических параметров сетчатки имеет прямую корреляционную зависимость с изменением функциональных параметров макулярной зоны [4; 7].

Наиболее выраженный морфологический признак повреждения внутренних слоёв ретинальной ткани по данным оптической когерентной томографии – изменение их толщины за счет диссоциации слоя ганглиозных клеток и слоя нервных волокон. Такое повреждение было зарегистрировано у пациентов 2-й группы и проявлялось наиболее выражено в первую неделю после операции.

Травматизация отмечалась во всех сегментах пара- и перифовеальной зоны.

У пациентов 1-й группы, которым не был проведён мембранопиолинг, толщина внутренних слоёв оставалась неизменной, и при этом отмечалось сокращение диаметра МР. Это позволяет судить о низкой значимости тракций со стороны ВПМ на формирование МР именно при сочетании МР с ОС. Учитывая, что данная патология чаще наблюдается у пациентов с миопией, в качестве главного тракционного компонента следует рассматривать увеличение аксиальной длины глаза.

Заключение

Исходя из анализа динамики анатомических показателей сетчатки пациентов после оперативного лечения ОСМР, следует отметить, что отказ от проведения мем-бранопилинга на отслоенной сетчатке во время первого этапа хирургического вмешательства позволяет избежать агрессивной механической травматизации ретинальной ткани из-за её подвижности.

На незакрытый МР во время тампонады воздействует СМ, предотвращая попадание жидкости под сетчатку, а мобилизованные края свободно занимают положение, сближаясь друг с другом. Под давлением тампонирующего вещества диаметр МР уменьшается.

Во время второго этапа хирургического лечения, когда сетчатка уже плотно прикреплена к хориоидеи, выполнение мембранопилинга более безопасно.

Дополнительная информация

Авторы заявляют об отсутствии финансирования и конфликта интересов.

Участие авторов.

Ваганова Е.Е. – разработка дизайна исследования, сбор и анализ материалов, написание текста статьи.

Ларина Е.А. – редактирование текста статьи.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Сохранение внутренней пограничной мембраны при оперативном лечении отслойки сетчатки, осложненной макулярным разрывом

- Yuan J, Zhang LL, Lu YJ et al. Vitrectomy with internal limiting membrane peeling versus inverted internal limiting membrane flap technique for macular hole-induced retinal detachment: a systematic review of literature and meta-analysis. BMC Ophthalmol. 2017; (17): 219. DOI: 10.1186/s12886-017-0619-8 EDN: JSKLAD

- Павловский О.А. Макулярный разрыв: классификационные признаки морфологических дефектов // Точка зрения. Восток - Запад. - 2018. - № 2. - С. 47-50. 10.2527/2410-1257-2018-2-47-50. XQ-JLVB. DOI: 10.2527/2410-1257-2018-2-47-50.-EDNXQ-JLVB EDN: XQJLVB

- Pavlovsky OA. Macular hole: classification signs of morphological defects. Рoint of view. Еast - west. 2018; 2: 47-50. (In Russ.).

- Steel DH, Dinah C, White K et al. The relationship between a dissociated optic nerve fibre layer appearance after macular hole surgery and Muller cell debris on peeled internal limiting membrane. Acta Ophthalmol. 2017; 95(2): 153-157. DOI: 10.1111/aos.13195

- Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Ларина Е.А. Морфологические изменения слоев сетчатки при оперативном лечении макулярного разрыва // Современные технологии в офтальмологии. - 2020. - № 2(33). - С. 269-272. DOI: 10.25276/2312-4911-2020-1-269-272 EDN: VDMPNW

- Fayzrakhmanov RR, Pavlovsky OA, Larina EA. Morphological changes in retinal layers during surgical treatment of macular hole. Modern technology in ophthalmology. 2020; 2(33): 269-272. (In Russ.). EDN: VDMPNW

- Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А., Ларина Е.А. Метод закрытия макулярного разрыва с частичным сохранением внутренней пограничной мембраны: сравнительный анализ микропериметричеких данных. // Medline.ru. - 2019. - №20. - С. 187-200. EDN: HJJPVF

- Fayzrakhmanov RR, Pavlovsky OA, Larina EA The method of closure of macular holes with a partial peeling of the internal limiting membtane: comparative analisis. Medline.ru. 2019;20:187-200. (In Russ.). EDN: HJJPVF

- Nie ZT, Liu BS, Wang Y et al. Negative effects of enlarging internal limiting membrane peeling for idiopathic macular hole surgery.Int J Ophthalmol. 2022; 15(11): 1806-1813. DOI: 10.18240/ijo.2022.11.11 EDN: VCHBWG

- Ларина Е.А., Файзрахманов Р.Р., Павловский О.А. Сравнительный анализ морфологических и функциональных методов исследования состояния центральных отделов сетчатки при рецидиве макулярного разрыва // Современные технологии в офтальмологии. - 2020. - № 1(32). - С. 186-189. DOI: 10.25276/2312-4911-2020-2-186-189 EDN: XRLPNQ

- Larina EA, Fayzrakhmanov RR, Pavlovsky OA.Comparative analysis of morphological and functional methods of studying the condition of the central parts of the retina during relapse of macular rupture. Modern technology in ophthalmology. 2020; 1(32): 186-189. (In Russ.). EDN: XRLPNQ