Сохраняемость мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca у восточной границы распространения

Автор: Куранов Борис Дмитриевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1425 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140157067

IDR: 140157067

Текст статьи Сохраняемость мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca у восточной границы распространения

Для оценки сохраняемости птиц на определённой территории как правило используется процент возврата меченых особей в район гнездования или рождения. В полной мере это относится и к мухоловке-пеструшке Ficedula hypoleuca . У европейских популяций вида данный показатель хорошо изучен (см. обзор: Артемьев 2008). Для расположенной в Западной Сибири части ареала этого вида имеются публикации, в которых приведён процент возврата птиц, окольцованных взрослыми и птенцами в парках Томска и в южных окрестностях этого города (Гашков 2003; Grinkov, Gashkov 2003). Значительно меньше работ, в которых сохраняемость особей в популяции анализируют с применением стохастических моделей (Высоцкий и др. 1988; Eeva, Lehikoinen 1998; Высоцкий 2000; Sanz 2001; Eeva et al . 2006, 2009; Chernetsov et al . 2009) или предложенного А.В.Бардиным (1996) метода Q (Головань 1998; Артемьев 2008). Все эти публикации касаются только европейских популяций мухоловки-пеструшки, а популяции вида, обитающие восточнее Урала, в этом ключе не изучены. В связи с этим целью данной работы является оценка сохраняемости мухоловки-пеструшки близ восточной границы распространения на основе параметра Q , позволяющем в первом приближении оценить обсуждаемый показатель.

Наши исследования проведены в 1985-1990 и 1998–2016 годах в городе Томске (56°28΄ с.ш., 84°54΄ в.д.), его окрестностях и у посёлка Киреевск Кожевниковского района Томской области (54 км западнее Томска, 56°22΄ с.ш., 84°05΄ в.д.). Район исследования относится к подзоне подтаёжных лесов. В окрестностях Томска доминируют вторичные осиново-берёзовые леса с участием хвойных пород, около Кире-евска – смешанные леса с преобладанием сосны. В Томске мухоловку-пеструшку изучали в двух парках со смешанными насаждениями.

В разные годы под наблюдением находилось от 50 до 435 дощатых искусственных гнездовий (ИГ) с диаметром летка 30 мм и площадью дна 100 см2 (си-ничники) и 150-195 типовых скворечников с диаметром летка 50 мм и площадью дна 196 см2. Интервалы между линиями и ИГ составили 30 м. В 1985-1990 годы. наблюдения проводили в Томске, его южных окрестностях и около Киреевска. В Томске ИГ были развешаны в двух участках: Университетской роще (площадь, охваченная развеской, 10 га, 100-130 ИГ) и Лагерном саду (10 га, 90 ИГ), в южных окрестностях города – на одном участке (10 га, 100-110 ИГ), в окрестностях Кире-евска – на одном участке (30 га, 300 ИГ). Расстояние между городскими парками составляет 1.5 км, Университетской рощей и участком в южных окрестностях города – 5.4 км, Лагерным садом и пригородным участком – 4.2 км. Университетская роща находится в центральной части Томска и со всех сторон окружена застройкой. Лагерный сад расположен на высоком крутом берегу реки Томи и окружён застройкой с трёх сторон. С 1998 по 2016 год наблюдения вели только в северных окрестностях Томска. С 1998 по 2007 год мухоловку-пеструшку изучали на 2 участках. Площадь первого 4 га (40 ИГ), второго – 12.5 га (125 ИГ). Расстояние между участками составило 6 км. Осенью 2007 года все ИГ на первом участке были сняты и с 2008 года наблюдения проводили только на втором участке (125 ИГ). Осенью 2010 года 50 ИГ со второго участка перенесли на 2 км, а летки остальных гнездовий закрыли и с весны 2011 года по настоящее время наблюдения проводили только на новой территории площадью 5.0 га.

Взрослых птиц отлавливали с помощью ловушек, блокирующих леток после проникновения птицы в ИГ. В ряде случаев использовали боёк, закреплённый на передней стенке ИГ и закрывающий леток. Самок за редким исключением отлавливали на кладках, самцов – в период выкармливания птенцов. Для расчёта полноты контроля использованы все гнёзда с начатыми кладками при любой дальнейшей их судьбе. Данный показатель с учётом особей, помеченных птенцами, составил для самцов 73%, самок – 87%. Расчёт сохраняемости взрослых птиц Q проводили по методике, предложенной А.В.Бардиным (1996), при которой в расчётах используются количества особей, пойманных на второй и третий после кольцевания годы.

Результаты и обсуждение

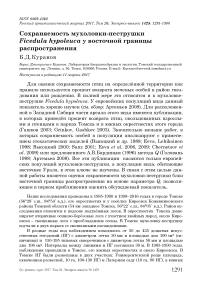

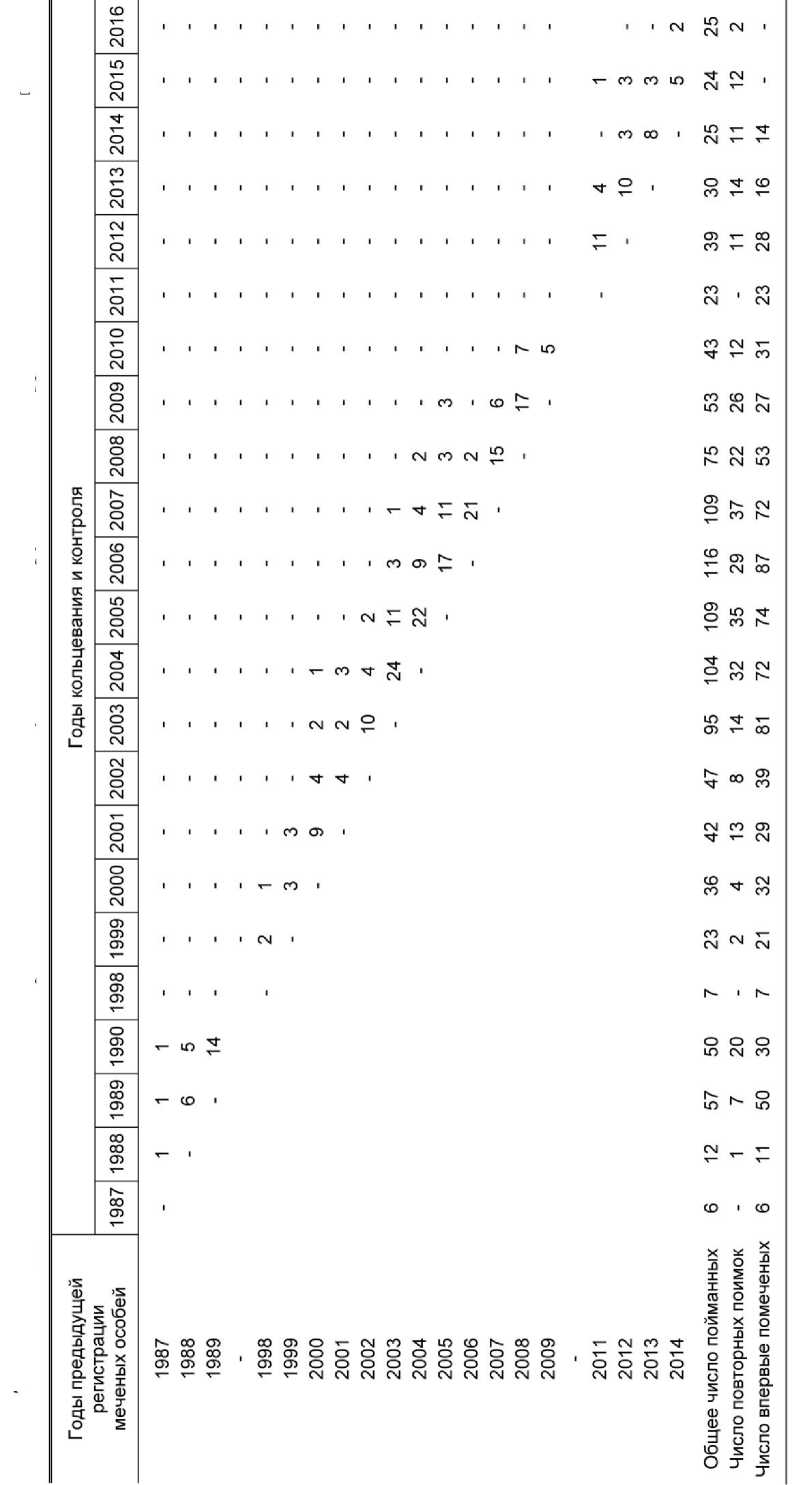

Всего нами было окольцовано 804 самца и 1634 самки мухоловки-пеструшки. Всего сделано 1119 отловов самцов и 2220 отловов самок, включая повторные встречи. Также окольцовано 7697 птенцов, из которых впоследствии на гнёздах отловлено 224 загнездившихся особи. Первичные материалы отлова представлены в форме таблиц Лесли (таблицы 1 и 2). Параметр Q (оценка сохраняемости) по птицам, помеченными взрослыми, составил:

П 2 1+5+1+3+4+2+4+11+9+11+2+6+7+4+3+3+2 78

Самцы: Q = — =-----------------------------------=-- = 42%.

П 1 1+6+2+3+9+4+10+24+22 + 17+21+15+17+11+10+8+5 185

Самки: Q = —

П 1

1+5+11+8+0+2+3+8+7+12+10+18+7+5+7+3+6+3+1

9+18+31+33+3+2+6+17+15+30+29+38+29+17+19+4+13+12+6

= 35%.

С учётом особей автохтонного происхождения, то есть помеченными птенцами и отловленными затем на гнёздах, параметр Q для самцов составил 43%, самок – 36%.

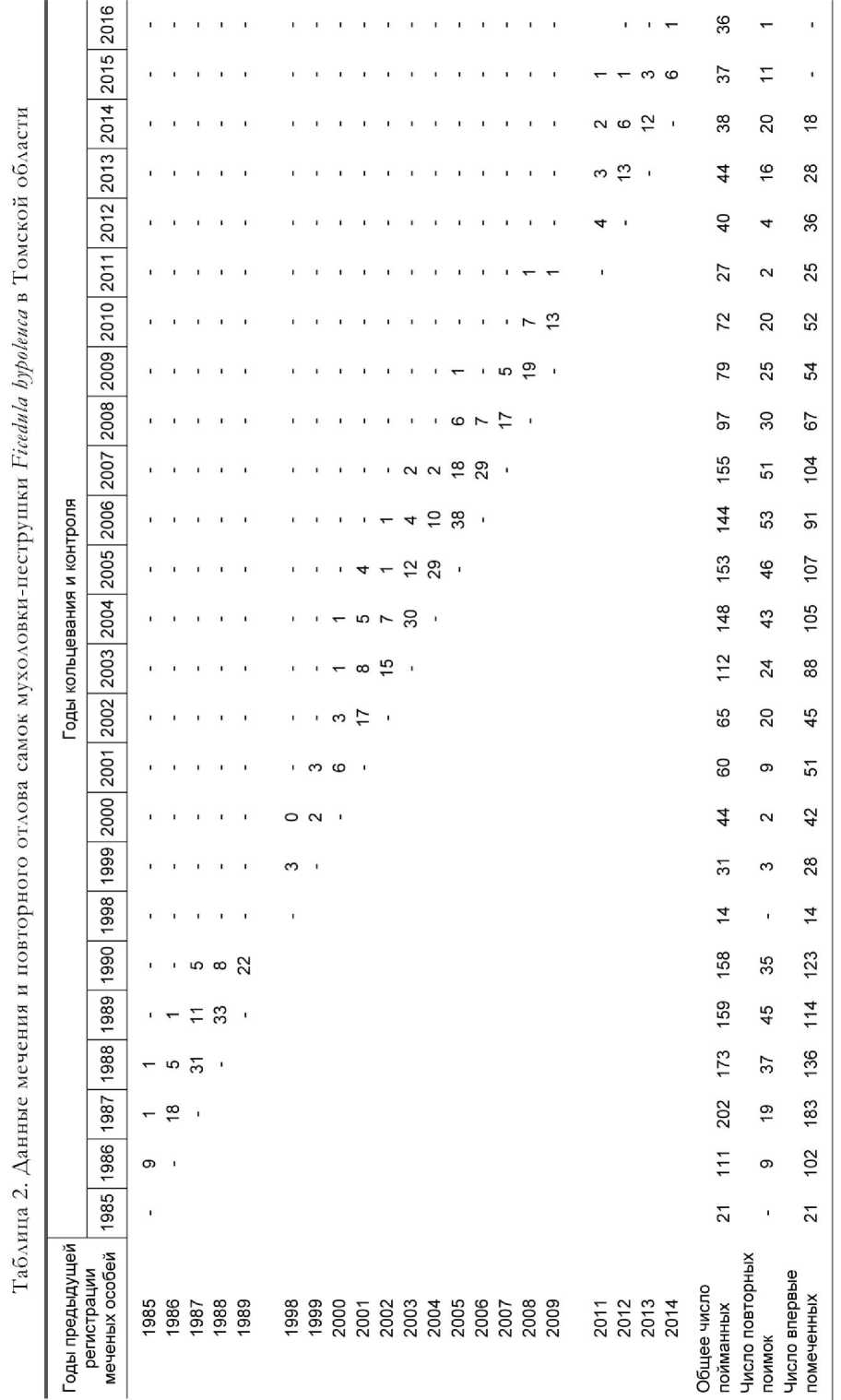

Сохраняемость взрослых самцов пеструшки в районе исследования находится у верхнего предела, а у самок не отличается от среднего значения показателя для европейских популяций вида (табл. 3). В литературе имеются данные, что сохраняемость самок пеструшки неизвестного происхождения не одинакова у разных возрастных когорт. Так, показано, что сохраняемость самок-иммигрантов на Куршской косе

Таблица 1. Данные мечения и повторного отлова самцов мухоловки-пеструшки Vicedula hypoleuca в Томской области

после первого размножения (года кольцевания) существенно меньше, чем у самок-иммигрантов, которые вернулись в исследуемый район на следующий год и в дальнейшем остались размножаться в нём (Chernetsov et al . 2009). По мнению авторов, это связано с тем, что большинство иммигрантов после однократного размножения на Куршской косе эмигрирует и, возможно, возвращается в район своего рождения.

Отдельно для автохтонов (объединённая выборка по самцам и самкам) параметр Q в районе нашего исследования составил: 10/24 = 42%. На Куршской косе (Калининградская область) сохраняемость самцов-автохтонов была 44-46% (Высоцкий 2000; Chernetsov et al . 2009), самок – 32% (Chernetsov et al . 2009).

Таблица 3. Сохраняемость взрослых мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca в разных частях ареала

|

Место исследования |

Координаты |

Сохраняемость самцов, % |

Сохраняемость самок, % |

Источник |

|

Центр. Испания |

40°54΄ с.ш., 4°01΄ з.д. |

- |

52 |

Sanz 2001 |

|

Центр. Испания |

40°48΄ с.ш., 4°01΄ з.д. |

- |

45 |

Sanz 2001 |

|

Куршская коса |

55°05΄с.ш., 20°44΄ в.д |

33 |

24 |

Высоцкий 2000 |

|

Куршская коса |

55°05΄с.ш., 20°44΄ в.д |

32 |

15* и 45** |

Chernetsov et al . 2009 |

|

Приладожье |

60°40΄ с.ш., 32°56΄ в.д. |

42 |

46 |

Головань 1998 |

|

Приладожье |

60°46΄ с.ш., 32°48΄ в.д. |

44 |

41 |

Артемьев 2008 |

|

Юго-западная |

||||

|

Финляндия |

61°20΄ с.ш., 22°10΄ в.д. |

36 |

19 |

Eeva et al . 2006 |

|

Средний Урал |

56°51΄с.ш., 59°53΄ в.д. |

38*** |

36*** |

Eeva et al . 2009 |

|

Томская область |

56°28΄с.ш., 84°54΄ в.д |

42 |

35 |

Наши данные |

Примечания: *– по самкам, пережившим первую зимовку после кольцевания; **– по самкам, пережившим вторую и последующие зимовки после кольцевания; ***– по фоновой (незагрязнённой) территории в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода.

Традиционный процент возврата (прямые данные), рассчитанный как отношение числа особей, повторно пойманных на следующий после кольцевания год, к числу окольцованных птиц n , у взрослых самцов составил 29% ( n = 721), взрослых самок – 24% ( n = 1387). Аналогичный показатель у взрослых птиц, окольцованных в парках Томска в 1995-2002 годах, близок к нашим данным и составил, соответственно, 31% и 27% (Гашков 2003). В обзоре А.В.Артемьева (2008) отмечено значимое снижение частоты возврата самцов и самок пеструшки по мере повышения географической широты в европейской части ареала вида. Особенно ярко эта тенденция прослеживается у самок. Поэтому для анализа изменчивости данного показателя по градиенту долготы мы использовали интервал широт, близкий к широте района наших исследований (табл. 4). Расчёты показали, что в полосе между 55° и 58° с.ш. связь процента возврата у взрослых пеструшек и географической долготы у самцов ( r = -0.67) и самок ( r = -0.33) незначима.

Таблица 4. Изменчивость процента возврата (прямые данные) взрослых мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca в разных частях ареала по долготе в полосе между 55° и 58° с.ш. (по: Артемьев, 2008)

|

Место исследования |

Координаты |

% возврата самцов |

% возврата самок |

Автор |

|

Великобритания, Уэльс |

54°35΄с.ш., 3°00΄ з.д. |

44 |

44 |

Lundberg, Alatalo 1992 |

|

Швеция (Гётеборг) |

57°43΄с.ш., 11°58΄ в.д |

38 |

- |

Askenmo 1979 |

|

Куршская коса |

55°05΄с.ш., 20°44΄ в.д |

28 |

15 |

Соколов и др. 1989 |

|

Латвия |

57°00΄с.ш., 23°30΄ в.д. |

42 |

28 |

Чаун 1958 |

|

Эстония |

58°09΄с.ш., 24°58΄ в.д. |

30 |

13 |

Leivits, Vilbaste 1990 |

|

Московская обл. |

54°50΄с.ш., 36°51΄в.д. |

- |

32 |

Лихачёв 1961 |

|

Средний Урал |

57° с.ш., 60° в.д. |

26 |

22 |

Гашков 2003; Бельский, Ляхов 2004 |

|

Томск |

56°28΄с.ш., 84°54΄ в.д. |

31 |

23 |

Гашков 2003 |

|

Томск и окрестности |

56°28΄с.ш., 84°54΄ в.д. |

29 |

24 |

Наши данные |

Таблица 5. Изменчивость процента возврата мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca в район рождения в разных частях ареала по долготе в полосе между 55° и 58° с.ш. (по: Артемьев 2008 и Stermberg et al . 2002)

|

Место исследования |

Координаты |

% возврата, оба пола |

Автор |

|

Великобритания, Уэльс |

54о35΄с.ш., 3о00΄ з.д. |

13,8 |

Lundberg, Alatalo 1992 |

|

Куршская коса |

55о05΄с.ш., 20о44΄ в.д |

9,1 |

Соколов и др. 1989 |

|

Латвия |

57о00΄с.ш., 23о30΄ в.д. |

4,3 |

Чаун 1958 |

|

Эстония |

58о09΄с.ш., 24о58΄ в.д. |

0,4 |

Leivits, Vilbaste 1990 |

|

Московская обл. |

54о50΄с.ш., 37о 34΄в.д. |

3,3-5,7 |

Лихачёв 1961 |

|

Московская обл. |

55°44' с.ш., 36°51' в.д. |

<1% |

Stermberg et al . 2002 |

|

Окский заповедник |

54о46΄с.ш., 41о в.д |

2,8 |

Карпович 1962 |

|

Томск |

56о28΄с.ш., 84о54΄ в.д. |

8,1 |

Гашков 2003 |

|

Томск и окрестности |

56о28΄с.ш., 84о54΄ в.д. |

2,9 |

Наши данные |

В пределах европейской части ареала мухоловки-пеструшки частота возврата птиц в район рождения заметно варьирует (0.1-13.8%), но при этом статистически значимо снижается с повышением географической широты (Артемьев 2008). В Томске и его окрестностях за весь период наблюдений вернулось 2.9% вылетевших из гнёзд окольцованных птенцов (n = 7697). Это заметно меньше, чем в популяциях мухоловки-пеструшки в Уэльсе и на Куршской косе, однако больше или сопоставимо с аналогичным показателем для остальных участков ареала в полосе 55° и 58° с.ш. в европейской части ареала вида (табл. 5). Возврат мухоловок-пеструшек в район рождения, окольцованных птенцами в парках Томска в 1995-2001 годах, составил 8.1% (Гашков 2003). По нашим данным за 1987-1990 годы, в те же томские парки вернулось 8.4% окольцованных здесь птенцами мухоловок, тогда как на площадку в южных окрестностях Томска за этот же период – 4.0%. За всё время наших наблюдений в загородные местообитания в южных и се- верных окрестностях Томска вернулись 2.4% вылетевших здесь птенцов пеструшек. На наш взгляд, тенденция повышения степени филопатрии у птиц, родившихся в городских парках, связана с островным характером данных местообитаний. Известно, что даже в одной местности возврат птиц в места рождения или прежнего гнездования у разных видов птиц, в том числе у мухоловки-пеструшки, значительно выше в лесах островного типа, чем в сплошных массивах (см. обзор: Артемьев 2008). Очевидно, что изоляция местообитаний ограничивает послегнездовую дисперсию у мухоловки-пеструшки и поэтому относительно больше сеголетков запоминают ближайшие окрестности места рождения (Артемьев 2008).

Как говорилось выше, в 1985-1990 годах наши исследования проводились в двух парках Томска, его южных окрестностях и вблизи посёлка Киреевск. За указанный период отмечен только один случай перемещения взрослой гнездящейся птицы из одного парка в другой (3% от вернувшихся, L = 1.5 км) и 4 случая взаимообмена взрослыми птицами между городским парком, причём периферийным, и загородным участком (5% от вернувшихся, L = 4.2 км). Согласно исследованиям С.И.Гашкова (2003), проведённым в более позднее время в тех же томских парках (1995-2002 годы), мухоловки-пеструшки в последующие после мечения годы, как правило, точно попадали на гнездование в свой парк и только 5% из вернувшихся птиц меняли его. Между киреевским и указанными участками в Томске и пригороде не зафиксировано ни одного случая взаимообмена взрослыми птицами. За всё время наблюдений у Киреевска была отловлена только одна самка, окольцованная в томском парке птенцом ( L = 54 км). С 1998 по 2007 год, когда наблюдения вели на двух участках в северных окрестностях Томска, отмечено 4 случая взаимообмена взрослыми птицами (1% от вернувшихся, L = 6 км). Довольно высокая степень привязанности взрослых мухоловок-пеструшек к месту предыдущего размножения в районе исследования иллюстрируется наблюдениями в северных окрестностях Томска. Здесь на одной из площадок, где ИГ располагались в две параллельные линии длиной 2050 м, средняя дальность гнездовой дисперсии у самцов составила 106 м, у самок – 160 м (Куранов 2011).

С 1995 года и по настоящее время мечение мухоловок-пеструшек в томских парках проводится С.И.Гашковым (Томский университет), а в южных окрестностях города Томска (посёлок Синий Утёс) с 2001 года – В.Г.Гриньковым (Московский университет). За время параллельных наблюдений (с 1998 года) между нашими участками в северных окрестностях Томска и площадками в Томске и в его окрестностях фиксировали только взаимообмен особями, окольцованными птенцами. Расстояние между участками мечения и повторного отлова составило 18 км (1 случай), 19 км (2), 22 км (1) и 30 км (2 случая).

В разных точках европейской части ареала состав населения мухоловки-пеструшки ежегодно более чем наполовину обновляется за счёт притока иммигрантов (см. обзор: Артемьев 2008). В районе исследования гнездовое население вида также формировалось в основном за счёт таких птиц и состояло из 91% иммигрантов и 9% автохтонов (особей, родившихся на контролируемой территории). Соотношение автохтонов и иммигрантов в обследованной нами популяции близко к таковому в Приладожье (Артемьев 2008), однако существенно отличается от локальной популяции вида на Куршской косе, где средняя доля автохтонов составила 21%, иммигрантов — 79% (Высоцкий 2000). Часть иммигрантов в районе исследования впоследствии возвращалась на размножение и переходила в категорию резидентов. С учётом этой группы птиц гнездовое население мухоловки-пеструшки состояло из 67% иммигрантов, 24% резидентов и 9% автохтонов.

Таблица 6. Состав гнездового населения (%) мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca на Куршской косе (Соколов 1991) и в Томской области (наши данные)

|

Район |

Самцы |

Самки |

||||||

|

N |

Автохтоны |

Резиденты |

Иммигранты |

N |

Автохтоны |

Резиденты |

Иммигранты |

|

|

Куршская коса |

471 |

30 |

20 |

50 |

475 |

20 |

10 |

70 |

|

Томская область |

1273 |

15 |

24 |

61 |

2066 |

6 |

24 |

70 |

В обзоре А.В.Артемьева (2008) показано, что в европейской части ареала вида доля иммигрантов и у самцов и у самок возрастает при продвижении на север. Сравнительные данные по составу гнездового населения мухоловки-пеструшки на Куршской косе и района наших исследований, находящихся на сходной широте, приведены в таблице 6. Доля автохтонов у самцов и самок существенно меньше в томской популяции. Наблюдается увеличение доли иммигрантов у самцов в томской популяции и полное совпадение данного показателя у самок в Томской области и на Куршской косе. Доли резидентов среди самцов в томской и куршской популяциях различаются незначительно, тогда как среди самок резидентов заметно больше в томской популяции.

Выводы

-

1. Сохраняемость взрослых самцов мухоловки-пеструшки вблизи восточной границы ареала с учётом особей автохтонного происхождения (43%) находится у верхнего предела, у самок (36%) не отличается от среднего значения показателя для европейских популяций вида.

-

2. Процент возврата (прямые данные) у взрослых самцов составил 29%, взрослых самок 24%. В интервале широт (55-58° с.ш.), близких к

-

3. В район нашего исследования вернулось 2.9% вылетевших из гнёзд птенцов. Это заметно меньше, чем у популяций пеструшки в Великобритании и на Куршской косе, однако больше или сопоставимо с аналогичным показателем для остальных участков ареала в полосе между 55 и 58° с.ш. европейской части ареала вида.

-

4. В изученной популяции мухоловки-пеструшки гнездовое население состоит из 91% иммигрантов и 9% автохтонов (особей, родившихся на контролируемой территории). Часть иммигрантов впоследствии возвращается на размножение и переходит в категорию резидентов. С учётом этой группы птиц гнездовое население мухоловки-пеструшки в районе исследования состоит из 67% иммигрантов, 24% резидентов и 9% автохтонов.

широте района исследования, связь между процентом возврата взрослых мухоловок-пеструшек и географической долготой как у самцов ( r = -0.67), так и самок ( r = -0.33) статистически незначима.

Автор выражает искреннюю признательность А.В.Бардину и А.В.Артемьеву за помощь при подготовке статьи.

Список литературы Сохраняемость мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca у восточной границы распространения

- Артемьев А.В. 2008. Популяционная экология мухоловки-пеструшки в северной зоне ареала. М.: 1-267.

- Бардин А.В. 1996. Параметр Q вместо процента возврата//Рус. орнитол. журн. 5 (1): 15-21.

- Высоцкий В.Г. 2000. Структура локальной популяции у птиц на примере мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca). Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб.: 1-25.

- Высоцкий В.Г., Бардин А.В., Соколов Л.В. 2013. Сохраняемость взрослых особей мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca на Куршской косе//Рус. орнитол. журн. 22 (917): 2454-2456.

- Гашков С.И. 2003. Связь с территорией рождения и размножения мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca Pall.) на восточной периферии ареала//Вестн. Томск. ун-та. Прил. 8: 34-39.

- Головань В.И. 1998. Сохраняемость взрослых особей мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca на юго-восточном побережье Ладожского озера//Рус. орнитол. журн. 7 (56): 8-12.

- Куранов Б.Д. 2011. Влияние способа развески искусственных гнездовий на некоторые популяционные показатели мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca//Рус. орнитол. журн. 20 (700): 2156-2159.

- Соколов Л.В. 1991. Филопатрия и дисперсия птиц. Л.: 1-233.

- Chernetsov N., Sokolov L., Kosarev V. 2009. Local survival rates of Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca depend on their immigration status//Avian Ecol. Behav. 16: 11-20.

- Grinkov V.G., Gashkov S.I. 2003. Living on the edge: new date about population of the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) from Western Siberia, Russia//Vogelwarte 42, 1/2: 142.

- Eeva T., Hakkarainen H., Laaksonen T., Lehikoinen E. 2006. Environmental pollution has sex-dependent effects on local survival//Biol. Lett. 2: 298-300. doi:10.1098/rsbl. 2006.0443

- Eeva T., Hakkarainen H., Belskii E. 2009. Local survival of pied flycatcher males and females in a pollution gradient of a Cu-smelter//Environ. Pollut. 157: 1857-1861.

- Eeva T., Lehikoinen E. 1998. Local survival rates of the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) and of the great tit (Parus major) in an air pollution gradient//Ecoscience 5, 1: 46-50.

- Sanz J.J. 2001. Latitudinal variation in female local return rate in the philopatric Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)//Auk 118, 2: 539-543.