Сохранность открытых стоянок среднего палеолита в низкогорных ландшафтах: исследование стоянки Куксарай-2 (Западный Тянь-Шань)

Автор: Павленок К.К., Когай С.А., Сосин П.М., Деревнина А.С., Эргашев О.Т. Мухтаров Г.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования стоянки Куксарай-2 по данным раскопов 5–8 за 2024 г. Локальные особенности рельефа скального основания создавали зоны понижений, где стратиграфическая ситуация представлена наиболее полно – участки раскопов 3/2024, 5/2024, 8/2024. В этих раскопах нижняя пачка отложений стратиграфически раскладывается на три слоя (2–4), нижние из которых надежно соотносятся с эпохой МИС 5. В раскопах 6/2024 и 7/2024 стратиграфическая колонка имеет меньшую мощность: отложения слоев 2–4, зафиксированных в раскопе 3/2024, сохранились здесь лишь фрагментарно и включены в компрессионную пачку слоя 2, которая демонстрирует все признаки нарушения естественной стратификации. Культурно-стратиграфическая последовательность стоянки Куксарай-2 демонстрирует, что Западный Тянь-Шань, будучи транзитной зоной миграций древних коллективов, являлся также регионом длительного проживания и культурной эволюции гомининов.

Западный Тянь-Шань, стратиграфия, каменная индустрия, средний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/147251703

IDR: 147251703 | УДК: 902(575.1)ʺ6323ʺ | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-18-30

Текст научной статьи Сохранность открытых стоянок среднего палеолита в низкогорных ландшафтах: исследование стоянки Куксарай-2 (Западный Тянь-Шань)

Последние открытия в области археологии палеолита, физической антропологии и палеогенетики позволяют рассматривать предгорные районы Восточного Узбекистана на Западном Тянь-Шане как транзитный регион, через который в среднем палеолите проходило расселение в Азии человеческих коллективов, обитавших ранее на Ближнем и Среднем Востоке [Shoaee et al., 2021; Ghasidian et al., 2023; Derevianko, 2025]. Бассейн р. Ахангаран является ключевым районом для понимания культурных процессов, проистекавших на данной территории в указанный период [Кривошапкин, 2012; Колобова, 2014]. Работы на стратифицированных стоянках Каттасай-1, -2 [Милютин, 2002; Кривошапкин и др., 2006], Эрташсай-2, -12, Куксарай-2, расположенных в долинах одноименных притоков Ахангарана [Pavlenok et al., 2022; Kot et al., 2025], сформировали эмпирическую основу для изучения материальной культуры среднего палеолита в экологической нише расчлененного рельефа низкогорных ландшафтов. Наиболее значимой многослойной открытой стоянкой последних лет является Куксарай-2, культурно-стратиграфическая колонка которой включает археологические комплексы МИС 3 – МИС 5 и, возможно, древнее [Pavlenok et al., 2022]. Серия шурфов, раскопов и траншей 2021–2024 гг. позволила зафиксировать, что разные участки стоянки в разной степени были подвержены разрушающему воздействию эоловых процессов и склоновой эрозии, что во многом определялось особенностями микрорельефа скального основания. Для полного прояснения этого аспекта в 2024 г. параллельно ведению раскопа 3/2024 была заложена серия небольших рекогносцировочных раскопов площадью по 2 кв. м. Результаты этих полевых исследований будут впервые представлены в данной статье.

Материалы

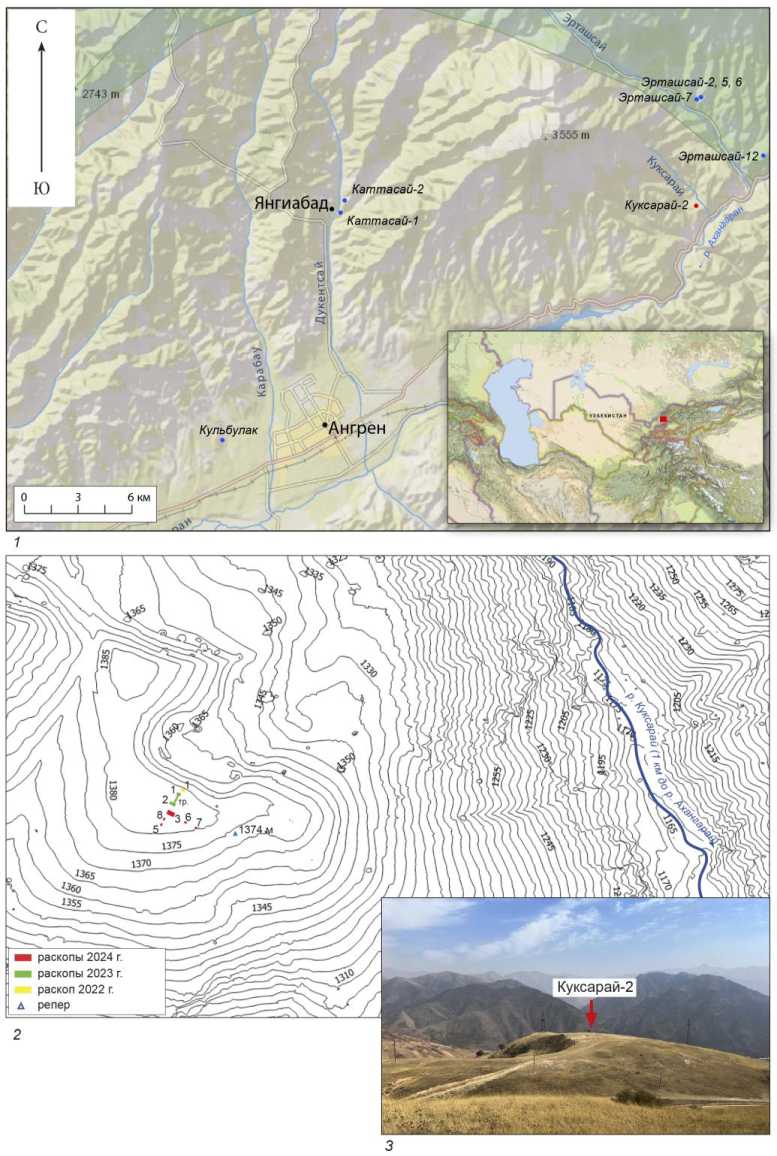

Многослойная палеолитическая стоянка Куксарай-2 была обнаружена в результате археологической разведки 2021 г. на хребте между падями Куксарай и Дзиблон, на правом борту долины р. Ахангаран (Восточный Узбекистан) (рис. 1) [Ibid.].

На водораздельной поверхности и в техногенных обнажениях было обнаружено множество каменных артефактов палеолитического облика. Для выявления археологического материала в состоянии in situ на территории местонахождения была заложена серия разведочных шурфов; каменные артефакты были зафиксированы в четырех литологических подразделениях [Ibid.].

В 2022 г. в восточной части стоянки был заложен раскоп 1/2022 площадью 6 кв. м. Раскопом была вскрыта пачка отложений МИС 3, затронутая современными почвенными процессами, которая после пачки лёссовидных отложений МИС 4 переходит в погребенную почву МИС 5. Угол залегания стратиграфических слоев и положение каменных артефактов в них явно указали на значительное участие склоновых процессов в формировании культуросодержащих напластований.

Для обнаружения участка с менее потревоженной стратиграфической последовательностью слоев в 2023 г. на стоянке Куксарай-2 были заложены два раскопа (1/2023 и 2/2023), соединенных восьмиметровой траншеей. В результате раскопок было установлено, что при сходстве стратиграфии верхних слоев двух раскопов наблюдаются заметные различия в сохранности подстилающих отложений. Основная причина заключается в особенностях палео-

Рис. 1 . Стоянка Куксарай-2:

1 – обзорная карта расположения стоянки Куксарай-2 в контексте опорных палеолитических памятников района исследований; 2 – топографический план с раскопами разных лет; 3 – вид на стоянку Куксарай-2 с севера

Fig. 1 . Kuksarai-2 site:

1 – overview map of the Kuksaray-2 site location in the context of the key paleolithic sites of the research area; 2 – topographic plan with excavations of different years; 3 – view of the Kuksaray-2 site from the north рельефа – участки раскопов разделены массивом неогеновых отложений, что препятствовало развитию склоновой эрозии отложений раскопа 2. Установлено, что в раскопе 2/2023 каменная индустрия из слоев 0–2 соотносится со стадией МИС 3, а наиболее древний материальный комплекс из слоя 4 может принадлежать стадии МИС 5.

В 2024 г. были продолжены исследования участка стоянки Куксарай-2 с минимально потревоженной культурно-стратиграфической последовательностью, где на расстоянии 10 м к юго-западу от раскопа 2/2023 был заложен раскоп 3/2024. Стратиграфическая ситуация этого раскопа практически идентична стратиграфии раскопа 2/2023, что указывает на схожесть условий накопления отложений. Рекогносцировочные раскопы 5 и 8 были заложены с целью прояснения стратиграфической ситуации к юго-западу от раскопа 3/2024 на расстоянии 5 и 10 м от него, раскопы 6 и 7 – соответственно на расстоянии 10 и 20 м к юго-востоку.

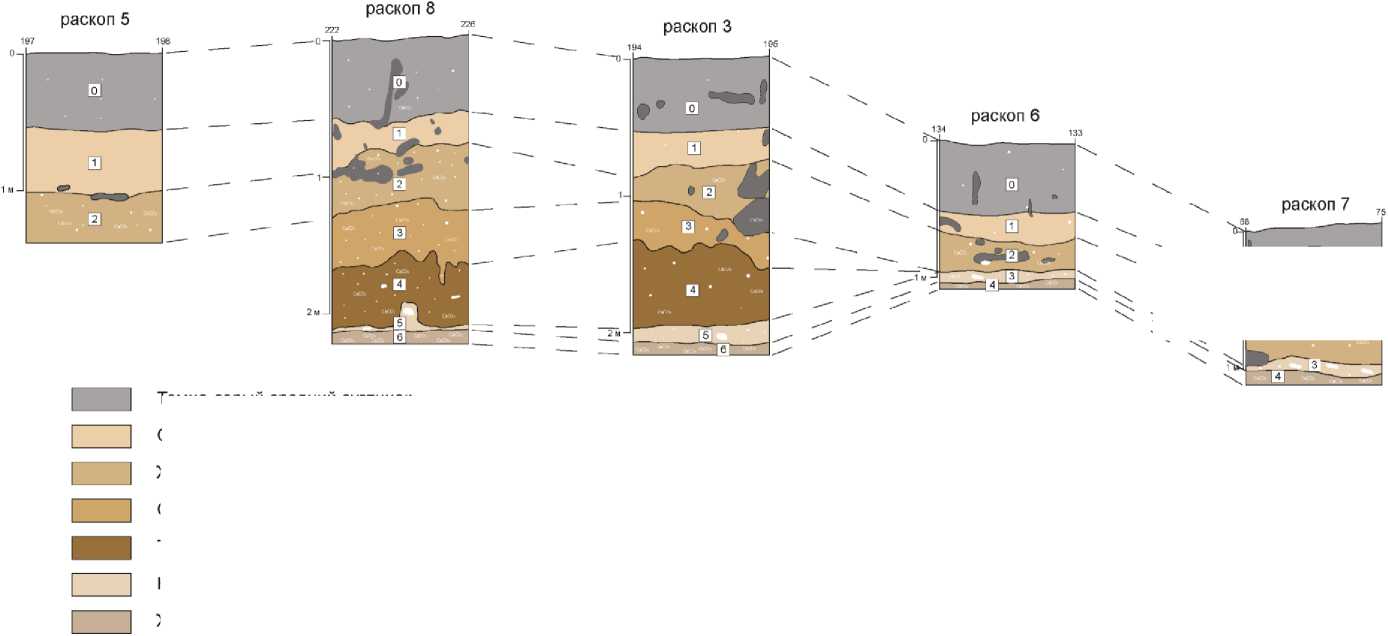

Стратиграфическое описание раскопов приводится по северной стенке (рис. 2). Символы генетических горизонтов почв и подстилающих пород даны по Б. Г. Розанову [1983]. Значения высот указаны от единого репера (высота над уровнем моря 1 374 м) (см. рис. 1, 2 ).

Раскопы 5 и 8 имеют схожую стратиграфию слоев 0–2, разница состоит лишь в мощности слоев, которая будет указана отдельно для каждого раскопа. Слои 3–5 представлены только в стратиграфической последовательности раскопа 8.

Слой 0 (голоцен). Темно-серый средний суглинок, сухой, уплотненный, среднепористый, зернисто-комковатый. Сильносмытый. Фиксируется много кротовин, заполненных рыхлым материалом, много мелких конкреций кальция размерами 0,3–1 см. Переход к нижележащему слою (далее – переход) постепенный. Мощность в раскопе 5 – 0,46 м, в раскопе 8 – 0,7 м.

Слой 1 (Bn). Светло-серый с желтизной средний суглинок, сухой, более плотный, чем вышележащий слой. Выявлено много кротовин, заполненных рыхлым материалом. Количество конкреций аналогично их количеству в вышележащем горизонте, прослеживается много ходов педофауны до 0,3–0,4 см в диаметре. Переход ясный по карбонатам кальция. Мощность в раскопе 5 – 0,52 м, в раскопе 8 – 0,22 м.

Слой 2 (BCanZ). Желтый со слабо-коричневым оттенком средний суглинок, плотный, слабопористый, комковато-глыбистый. Наличествует много старых и молодых кротовин. Карбонаты кальция размерами до 2 см в диаметре фиксируются по старым кротовинам, в пропитке и скоплениях. Мощность в раскопе 5 – 0,47 м, в раскопе 8 – 0,5 м.

Слой 3 (BmCaZn). Светло-коричневый с желтым оттенком сухой средний суглинок, плотный, слабопористый, ореховато-зернисто-комковатый. В рыхлых скоплениях и пропитке фиксируется много карбонатов кальция размерами до 2–3 см. Также встречаются редкие мелкие конкреции – до 0,5 см. Переход заметный по цвету. Мощность 0,4 м.

Слой 4 (Btn). Темно-коричневый сухой тяжелый суглинок, слабопористый, плотный, зер-нисто-ореховатый. Карбонаты кальция встречаются в обилии в виде плотных скоплений длиной до 20 см и толщиной до 3 см, распространенных по вертикальным трещинам. Также нередки округлые кротовины, заполненные плотными карбонатами кальция. Наличествуют конкреции до 2 см в диаметре. Переход резкий. Мощность 0,44 м.

Слой 5 (LCan). Конкреционный белесый горизонт. Состоит из обилия конкреций кальция размерами от 0,3 до 2 см и редких обломков известняка размерами до 5 см. Мощность 0,06 м.

Слой 6 (LCa). Желто-белесый, очень плотный сухой средний бесструктурный суглинок; наблюдается обилие карбонатов кальция в пропитке. Видимая мощность до 0,15 м.

Раскопы 6 и 7 также имеют схожую стратиграфию, различаются мощностью слоев, которая будет указана отдельно для каждого раскопа.

Слой 0 (голоцен). Темно-серый средний суглинок, сухой, уплотненный, среднепористый, зернисто-комковатый. Сильносмытый. Фиксируется много кротовин, заполненных рыхлым материалом, много мелких конкреций кальция размерами до 0,3–1 см. Переход постепенный. Мощность в раскопе 6 – 0,35 м, в раскопе 7 – 0,44 м.

/// / /

Темно-серый средним суглинок

Светло-серый с желтизной средний суглинок

Желтый со слабо коричневым оттенком средний суглинок

Светло-коричневый с желтым оттенком сухой средний суглинок

Темно-коричневый сухой тяжелый суглинок

Конкреционный белесый горизонт

Желто-белесый сухой средний суглинок

Рис. 2 . Стратиграфические колонки раскопов 3 и 5–8

Fig. 2 . Stratigraphic cross-sections of trenches 3, 5–8

Слой 1 (Bn). Светло-серый с желтизной средний суглинок, сухой, более плотный, чем вышележащий слой. Выявлено много кротовин, заполненных рыхлым материалом. Количество конкреций аналогично их количеству в вышележащем горизонте, прослеживается много ходов педофауны размером 0,3–0,4 см в диаметре. Переход ясный по карбонатам кальция. Мощность в раскопе 6 – 0,24 м, в раскопе 7 – 0,14 м.

Слой 2 (BjcanZ). Желтый со слабо-коричневым оттенком средний суглинок, плотный, слабопористый, комковато-глыбистый. Характеризуется интенсивным перемешиванием почвенной массы, изначально принадлежащей к разным горизонтам почвенного профиля. Наличествует много старых и молодых кротовин. Карбонаты кальция размерами до 2 см в диаметре распространены по старым кротовинам, в пропитке и скоплениях. Переход резкий. Мощность в раскопе 6 – 0,47 м, в раскопе 7 – 0,44 м.

Слой 3 (LCan). Конкреционный белесый горизонт. Состоит из обилия конкреций кальция размерами от 0,3 до 2 см и редких обломков известняка размерами до 5 см. Переход ясный. Мощность в раскопе 6 – 0,12 м, в раскопе 7 – 0,62 м.

Слой 4 (LCa). Желто-белесый, очень плотный сухой средний бесструктурный суглинок; в пропитке наблюдается обилие карбонатов кальция. Видимая мощность в раскопе 6 – 0,15 м, в раскопе 7 – 0,15 м.

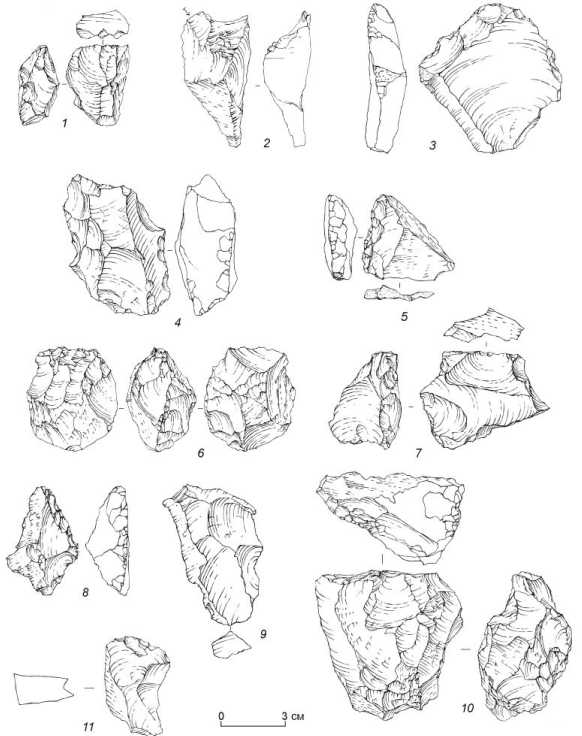

Археологический материал раскопов 5–8 представлен на рис. 3.

Раскоп 5. Весь археологический материал приурочен к слою 0 , насчитывает пять экземпляров из кремня. К нуклевидным относится фрагмент асимметричного нуклеуса. Технические сколы представлены краевым сколом с радиального нуклеуса с естественным обушком ( debordant radial cortical flake ) и краевым сколом с радиального нуклеуса ( debordant radial flake ). Коллекцию дополняют два осколка, один из которых является фрагментом орудия.

Раскоп 6. В слое 0 обнаружено четыре каменных артефакта; все, кроме одной чешуйки, из кремневого сырья. Среди них выделяется изделие типа debordant radial cortical flake с нерегулярной, возможно, тафономической ретушью. Помимо него присутствуют отщеп и две чешуйки.

Коллекция слоя 1 насчитывает пять артефактов, все, за исключением одного обломка, выполнены из кремня. Фрагментом представлен простой параллельный нуклеус для пластинок верхнепалеолитической морфологии, изготовленный на сколе (рис. 3, 1 ). Остальные изделия – две чешуйки и два обломка – относятся к категории отходов производства.

Слой 2 содержит 16 каменных изделий, 12 изготовлены из кремневого сырья. Категория технических сколов представлена полуреберчатой пластиной (рис. 3, 2 ). Два из трех отщепов коллекции преобразованы в орудия: отщеп с ретушью (рис. 3, 3 ) и продольное скребло с зубчатым контуром рабочего края, представленное фрагментом (рис. 3, 4 ). Также присутствует фрагмент продольного скребла (рис. 3, 5 ). Дополняют коллекцию три чешуйки и восемь обломков.

Раскоп 7. В слое 0 обнаружено пять каменных изделий, среди них краевой скол из эффузивной породы, два обломка и две чешуйки из кремня.

К слою 1 приурочено три артефакта из кремня – два обломка и чешуйка.

Коллекция слоя 2 насчитывает 22 экз. каменных изделий. К нуклевидным изделиям относятся дисковидный (рис. 3, 6 ), ортогональный (рис. 3, 7 ) и поперечный нуклеусы, преформа ядрища со следами попыток выравнивания одной из широких поверхностей и нуклевидный обломок.

В категории технических сколов 6 экз.: скол оформления ударной площадки по периметру нуклеуса ( technical flake ), скол удаления дефектов рабочей поверхности ( working surface rejuvenation flake ), краевой скол с радиального нуклеуса ( debordant radial flake ), краевой скол с пропорциями отщепа ( debordant lateral flake ), первичный скол и краевая пластина, преобразованная в продольное прямое скребло (рис. 3, 8 ).

Рис. 3 . Археологический материал стоянки Куксарай-2:

1 – фрагмент нуклеуса; 2 – полуреберчатая пластина; 3 – отщеп с ретушью; 4 , 5 – фрагменты скребел; 6 , 7 – нуклеусы; 8 – скребло; 9 – краевой скол; 10 – нуклеус; 11 – фрагмент орудия

Fig. 3 . Archaeological material of the Kuksarai-2:

1 – fragment of core; 2 – semi-crested blade; 3 – retouched flake; 4 , 5 – fragments of sidescrapers; 6 , 7 – cores; 8 – side-scraper; 9 – debordant lateral flake; 10 – core; 11 – fragment of tool

Также в коллекции присутствуют отщепы (3 экз.), чешуйки (2 экз.), обломки (5 экз.) и колотая галька.

Раскоп 8. В слое 0 зафиксировано десять артефактов, среди которых краевой скол с пропорциями отщепа ( debordant lateral flake ) (рис. 3, 9 ), мелкая пластина с нерегулярной ретушью, отщеп и семь обломков.

Слой 2 содержит 12 экз. изделий, среди которых выделяются продольный нуклеус (рис. 3, 10 ), два краевых скола с пропорциями отщепов ( debordant lateral flake ) и осколок орудия с вентральной чешуйчатой подтеской (рис. 3, 11 ). Коллекцию дополняют два отщепа, пять обломков и чешуйка.

В слое 3 обнаружены отщеп и четыре обломка.

Коллекция слоя 4 содержит два обломка и две чешуйки.

Результаты и обсуждение

Стратиграфическая ситуация раскопов 5 и 8 практически идентична стратиграфической картине раскопа 3. Справедливо это заключение и для верхней части разрезов 6 и 7 (слои 0 и 1) (см. рис. 2). Присутствие на фоне изделий среднепалеолитической морфологии параллельного нуклеуса для пластинок в слое 0 раскопа 6, краевого скола с пропорциями пластины в слое 1 раскопа 7, мелкой пластины с нерегулярной ретушью в слое 0 раскопа 8 хорошо согласуется с ранее предложенной палеогеографической реконструкцией, согласно которой современная голоценовая почва сформирована непосредственно на отложениях МИС 3 – периода, когда в регионе отмечается присутствие как среднепалеолитических, так и ранних верхнепалеолитических комплексов. Нельзя исключать, что в это время стоянка-мастерская поочередно посещалась носителями разных технологических традиций: материалы стоянки Каттасай-1 [Kot et al., 2020] однозначно указывают на присутствие в середине МИС 3, около 35 тыс. л. н., в долине р. Ахангаран носителей типично среднепалеолитической индустрии. Они соседствовали с древними популяциями, которым принадлежат ранние комплексы кульбулакской верхнепалеолитической культуры [Колобова, 2014]. Альтернативная точка зрения предполагает, что в этих отложениях представлена единая каменная индустрия симбиотического характера.

Релоцированный характер отложений слоя 2 в раскопах 6 и 7 наглядно демонстрирует, что степень сохранности напластований, содержащих культурные останки эпохи палеолита, не одинакова на разных участках стоянки Куксарай-2. Установлено, что локальные особенности рельефа скального основания в ряде случаев создавали своеобразные «карманы» – зоны понижений, где стратиграфическая ситуация представлена более полно: это участки раскопов 3/2024, 8/2024, 5/2024. В них нижняя пачка отложений стратиграфически раскладывается на три слоя (2–4), нижние из которых надежно соотносятся с эпохой МИС 5. Дальнейшие раскопки в восточной части стоянки Куксарай-2 следует сосредоточить именно на этом участке, так как в раскопах 6/2024 и 7/2024 стратиграфическая колонка имеет меньшую мощность. Отложения слоев 2–4 сохранились здесь лишь фрагментарно и включены в компрессионную пачку слоя 2, которая демонстрирует все признаки нарушения естественной стратификации: гетерогенный состав, хаотичная текстура и цвет, неоднородная структура и отсутствие генетической связи с другими отложениями почвенного профиля [Почвенная съемка, 1959; Розанов, 1983; Классификация…, 2004; World Reference Base, 2022].

Заключение

Исследования 2021–2024 гг. показали, что стоянка Куксарай-2 обладает рядом характеристик, выделяющих ее на фоне других палеолитических стоянок открытого типа в долине р. Ахангаран и определяющих ее высокий познавательный потенциал:

-

• в периоды плейстоценовых межледниковий стоянка была комфортным местом для длительного проживания гомининов либо для их регулярных визитов: водораздельная поверхность практически не имеет уклона, рядом были постоянные источники воды и выходы кремнистых пород для изготовления каменных орудий [Leloch et al., 2022];

-

• расположение стоянки полностью исключает участие селевых процессов в осадконакоплении, из чего следует, что значительного разрушения культуросодержащих слоев, как, например, на стоянке Кульбулак [Ранов, Несмеянов, 1973; Анисюткин и др., 1995; Криво-шапкин, 2012; Колобова, 2014; Derevianko, 2025], не происходило;

-

• многослойный характер объекта позволяет проследить развитие каменной индустрии на протяжении около 100 тыс. лет (МИС 3–5, ~ 30–130 тыс. л. н.).

Культурно-стратиграфическая последовательность стоянки Куксарай-2 наглядно демонстрирует, что Западный Тянь-Шань являлся не только транзитной зоной миграций древних коллективов, но и регионом длительного проживания и культурной эволюции гомининов.

Реконструировать экологическую обстановку, в которой она происходила, позволят запланированные биостратиграфические исследования разрезов в непотревоженной части стоянки.