Сокращение сети грунтовых дорог - фактор увеличения урожайности естественных кормовых угодий

Автор: Чапцева Н.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4 (13), 2008 года.

Бесплатный доступ

Рекомендуется ускоренное возрождение былой целинной растительности в полосе заброшенных дорог дешевым и доступным методом агростепей.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123328

IDR: 147123328 | УДК: 633.2.03:

Текст научной статьи Сокращение сети грунтовых дорог - фактор увеличения урожайности естественных кормовых угодий

почвы , тяжелые металлы образуют новые комплексы с водорастворимыми органическими лигандами , заряжено как положительно , так и отрицательно . Очевидно , что влияние на почвенные процессы и биоту несвязанных в комплексы ионов тяжелых металлов , положительно и отрицательно заряженных комплексных соединений будет различно . Это определяет и разные критические уровни концентрации тяжелых металлов для конкретных почвенных условий .

На основании проведенных нами исследований на территории Орловской области , ( конкретно в п . Лаврово ), установлено содержание тяжелых металлов в почве и растениях , описано видовое разнообразие и повреждаемость растений на клеточном и организменном уровнях , определены чувствительные и относительно устойчивые к загрязнению виды ( табл . 4).

Таблица 4 - Содержание тяжелых металлов в растениях , мг / кг сухого вещества

|

№ пункта |

s H |

>8 S У ^ к 6 |

о 5 6 |

Г tt H |

6x8 |

>8 У CQ О о |

|

|

ч X |

Zn |

50,0 |

54,2 |

34,9 |

13,8 |

64,6 |

43,9 |

|

Cu |

30,0 |

17,5 |

34,7 |

23,7 |

15,7 |

11,4 |

|

|

Pb |

5,0 |

4,8 |

1,3 |

1,8 |

1,3 |

1,9 |

|

|

Ni |

3,0 |

3,7 |

4,8 |

2,4 |

4,1 |

2,7 |

|

|

D ю 6 cj |

Zn |

50,0 |

15,5 |

12,0 |

24,7 |

27,5 |

5,0 |

|

Cu |

30,0 |

10,9 |

18,8 |

12,7 |

20,0 |

5,0 |

|

|

Pb |

5,0 |

2,0 |

1,34 |

3,0 |

3,0 |

3,5 |

|

|

Ni |

3,0 |

1,1 |

1,15 |

2,0 |

1,1 |

1,9 |

Содержание тяжелых металлов в растениях приведено в табл . 3. Наиболее многочисленными являются представители семейств : злаковых , бобовых , крестоцветных , розоцветных , губоцветных , норичниковых видов .

Флора территории , прилегающей к складу минеральных удобрений , характеризуется бедностью семейства бобовых , доминируют злаки . В растительных сообществах у видов установлено ускорение и замедление фенофаз .

Флора пастбища характеризуется скудной растительностью . Из - за переуплотнения почвы в некоторых местах растительность полностью отсутствует .

Заключение

Таким образом , основным фактором деградации серых лесных почв пашни и пастбища являются воздействие средств химизации и нерегулируемое пастбищное содержание крупного рогатого скота .

УДК 633.2.03: 625.711.8

СОКРАЩ ЕНИЕ СЕТИ ГРУНТОВЫ Х ДОРОГ – ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖ АЙНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫ Х КОРМ ОВЫ Х УГОДИЙ

Н.Н. Чапцева (Ставропольский НИИСХ)

Традиционными причинами снижения продуктивности природных кормовых угодий считаются: перегрузка их животными с превышением допустимой нормы в два – три раза, бессистемность пастьбы, недоучет роли сезонной динамики кормозапаса, игнорирование системы пастбищеоборота, поедаемости корма и породного состава животных.

Густая сеть временных , грунтовых дорог « съедает », по нашим данным , 20 % урожая естественных сенокосов и пастбищ . Это - прямые потери от вырождения зональной степи ( луга ), активного размножения сорной и ядовитой флоры , включающей в степной зоне до 200 и более видов , рост очагов эрозии в виде опустыненных полос , промоин , оврагов , иногда трудно проходимых сеноуборочной и другой техникой . Отметим также , что стихийные грунтовые дороги , несмотря на серьезность проблемы , до сих пор не становились объектами специального изучения и разработки мер снижения их вредоносности .

Причин неограниченного роста сети стихийных дорог на степях и лугах юга России несколько : « бесхозность » земель , особенно пастбищ и сенокосов ; легкость смены прежней разбитой дороги на новую - « съехал вбок » и « катись » по целине до первого ливня или слякоти ; отсутствие контроля из - за непрописанности статус а таких дорог в законодательстве ; растущий парк м ашин ; отсутствие хорошо обустроенных дорог в сельской местности ; безнаказанность за недополученную продукцию [6].

М атериал и методика исследования

Зональная степь и стихийно сложившаяся в ней сеть грунтовых дорог – основные объекты данной работы . Наблюдения и уч еты проведены на постоянных полигонах и полустационарных участках в разнотравно - дерновиннозлаковых и луговых степях ( Ш паковский район ,

Ставропольский край ). Изучались структурные элементы грунтовых дорог , а также экосистем в их пределах – почва и подпочва , флора , растительность , реакция которых на дорожную сеть выражена весьма отчетливо .

Пункты исследований расположены в зоне неустойчивого увлажнения (450 – 500 м над ур . моря , 470 мм осадков в год , подстилающая порода – сарматский известняк , почвы – карбонатные и выщелоченные черноземы , мощностью от 10 до 50 см ). Почвенно - геоботанические учеты и анализы проведены согласно стандартным методическим руководствам [4, 5, 7].

Результаты и их обсуждение

Анализ дорожных экосистем в степи , выполненный по комплексу показателей , позволил дать возрастную классификацию грунтовых дорог . По аналогии с исторической геологией [3]

возрастная градация грунтовых дорог установлена по относительному принципу : « старше », « моложе », так как абсолютный возраст этих временных коммуникаций невозможно установить с достоверной точностью – соответствующая документация отсутствует , опросные сведения нередко расходятся в датировках .

Таблица 1 – Характерные признаки разновозрастных степных дорог

|

Возраст дорог , лет , номер описания |

Морфологические и флоро - ценотические признаки |

|

|

относитель ный |

абсолют ный ( приблизи тельно ) |

|

|

Молодая дорога ( № 21) |

10 |

Слабо вдавлена в микрорельеф , аспектирует четко на фоне травостоя , в дождь легко сменяется на новую ; вторичная растительность проезжей части : обильны - пырей ползучий , горец птичий , амброзия полыннолистная и другие сорняки . |

|

Средневоз растная дорога ( № 17) |

35 (40) |

Хорошо заметна по всей протяженности пути , колея вдавлена на 35 – 40 см , межколейный бугор нередко покрыт корневищным многолетником – бородачом кровоостанавливающим , колея оголена . |

|

Старовозрас тная дорога ( № 18) |

55 (60) |

Линия поперечного разреза поверхности полотна плавная , прошел этап кольматажа – заиления , растительность в стадии демутации : груботравье + кустарники . |

|

Древняя дорога ( № 19) |

100 (115) |

Растительность вторична – дерновинные степные злаки единичны . Мощный рост сорных трав , кустарники ( боярышник согнутостолбиковый , шиповник собачий ) – индикаторы уровня восстановления . |

|

Древнейшая дорога ( № 14) |

200 ( и более ) |

Микрорельеф почти выровнен , флора и растительность восстановились полностью (90 % - сходства с эталоном по Сьюренсену ). Почва остается маломощной . |

С учетом изложенной ситуации , а также хозяйственной истории Ставропольской возвышенности выделены следующие возрастные типы степных дорог с указанием их приблизительного абсолютного возраста ( табл .1).

-

1) молодые ( срок эксплуатации до 10 лет );

-

2) средневозрастные (10 – 40);

-

3) старовозрастные (40 – 80);

-

4) древние (80 – 150);

-

5) древнейшие дороги (150 и более лет )

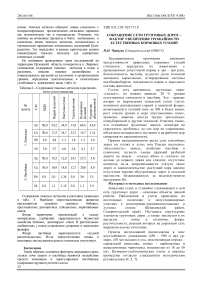

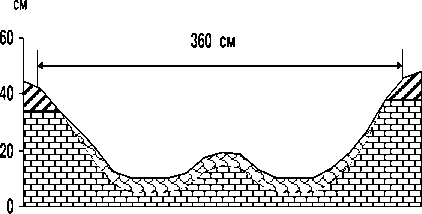

На рис. 1 и 2 показаны особенности структурных частей разновозрастных дорог в степи (№ 17) и в лесу (№ 3). Хорошо видна реальная степень проявления эрозионных процессов под полевыми дорогами, почвы маломощные – в степи и более мощные – в лесу. Глубокая врезка лесных дорог в почву вплоть до коренной породы – основная причина невозможности восстановления леса в их пределах. Такое, но в более сглаженном виде, имеет место и в степной растительности.

Как видно из приведенных данных , стихийные грунтовые дороги в целинной степи и внутри коренного типа леса , « многолики » в проявлении дигрессивно - демутационных процессов . В зависимости от возраста дорог и типа растительности , которая при этом нарушается в разной степени , для всей сети таких сельских коммуникаций , характерным является вырождение исходной зональной растительности , обладающей наиболее полезными хозяйственно экономическими признаками , в сравнении с сорным покровом , приходящим на смену целине или природному древостою .

почваQ подпочва (обломки известняка) в коренной известняк

Рисунок 1 – Вертикальный профиль средневозрастной дороги (№ 17) на первом этапе выполаживания рельефа см

в коренной известняк

Рисунок 2 – Профиль древней лесной дороги ( № 3), восстанавливающейся в последние 100 с лишним лет

Укажем особенности зональной ( целинной ) степи , ухудшающейся вследствие прокладки в ней стихийных дорог ( обилие видов флоры – цифрами по О . Друде ). Урочище Ш алево , ассоциация : овсяница валлисская + лабазник обыкновенный + кострец береговой , проективное покрытие почвы – 90 %.

Дороги , отмеченные в табл . 1, проложены по этой целине .

|

Вероника колосистая |

2 |

Лабазник обыкновенный |

4 |

|

Гиацинт мышиный |

2 |

Лапчатка прямая |

2 |

|

Девясил шершавый |

2 |

Лядвенец кавказский |

1 |

|

Дубровник беловатый |

2 |

Люцерна румынская |

2 |

|

Дубровник обыкновенный Ирис безлистный |

2 |

Мятлик луковичный Мятлик узколистный |

2 2 |

|

2 |

|||

|

Ирис низкий |

2 |

Овсяница |

5 |

|

валлисская |

|||

|

Келерия стройная |

2 |

Подмаренник русский |

2 |

|

Клевер сходный |

2 |

Синяк русский |

2 |

|

Колокольчик высокий |

1 |

Чабрец Маршалла Черноголовник |

2 |

|

многобрачный |

2 |

||

|

Кострец береговой |

2 |

Чистец чашечный |

2 |

|

Другие данные целины |

отмечены в табл . 2. В |

ней , |

|

|

наряду с признаками |

исходной степи показаны и |

||

|

свойства ценозов на |

разных элементах дорог – |

||

|

средневозрастной и старовозрастной . |

|||

Таблица 2 – Флористические и ценотические показатели в полосе сети степных дорог

|

Участки |

Кол - во видов на 100 м 2 |

Истин ное покры тие , % |

Ж изненные циклы , % |

||

|

одноле тники |

двулет ники |

много летни ки |

|||

|

Целина ( контроль ) |

68 |

4,8 |

5,9 |

10,3 |

83,8 |

|

Бугор ( средневозраст ная дорога )_ |

66 |

3,5 |

15,1 |

1,5 |

83,4 |

|

Колея ( средневозраст ная дорога ) |

65 |

2,5 |

10,8 |

9,2 |

80,0 |

|

Бугор ( старовозраст ная дорога ) |

63 |

3,3 |

7,9 |

9,5 |

82,6 |

|

Колея ( старовозраст ная дорога ) |

56 |

2,9 |

3,6 |

7.1 |

89,3 |

На вопрос : откуда в степи , которая никогда не пахалась , столько сорняков , быстро размножающихся в массе на грунтовых дорогах - в идеале их там не должно быть ? Ответ очевиден : эти степи , в прошлом , сильно выбивались при больших перегрузках животными . То есть банк семян сорной флоры в ней , « спящих » до поры , достаточен для проникновения в нарушенную сферу дорог .

|

Вот перечень наиболее |

агрессивных сорняков , |

||

|

развитых и широко распространяющихся по грунтовым |

|||

|

степным дорогам . Алтей жестковолосый |

1-2 |

Латук компасный |

1-3 |

|

Амброзия |

2–4 |

Липучка |

|

|

полыннолистная |

пониклая |

1–2 |

|

|

Анизанта кровельная |

2–3 |

Марь белая |

2–3 |

|

Бодяк седой |

2–3 |

Молочай грузинский |

1–3 |

|

Бурачок туркестанский |

1–3 |

Морковь дикая |

3–5 |

|

Вьюнок полевой |

2–3 |

Нонея темно - бурая |

1–2 |

|

Горец птичий |

Песчанка |

||

|

( спорыш ) |

2–5 |

чабрецевидная |

1–3 |

|

Гулявник высокий |

1–2 |

Подорожник большой |

2–3 |

|

Девясил |

Репейничек |

||

|

британский |

1–2 |

евпаторийский |

2–4 |

|

Дескурейния |

Ромашка |

||

|

Софии |

1–2 |

аптечная |

1–3 |

|

Дивала однолетняя |

1–2 |

Синеголовник полевой |

1–2 |

|

Дурнишник |

1–2 |

Синяк |

|

|

калифорнийский |

обыкновенный |

1–3 |

|

|

Ж ивокость полевая |

1–2 |

Тысячелистник обыкновенный |

2–3 |

|

Икотник серый |

1–2 |

Цикорий обыкновенный |

1–3 |

|

Ковыль |

Чернокорень |

||

|

волосовидный |

2–3 |

лекарственный |

1–2 |

|

Коровяк мучнистый |

2–3 |

Ш алфей мутовчатый |

1–3 |

|

Костер японский |

2–3 |

Щ ирица жминдовидная |

1–2 |

В то время , как на целине доля сорняков во флоре составляет 3 – 5 % от общего списка , содержание однолетних , двулетних и некоторых многолетних сорных видов достигает в полосе дороги 20 и более процентов . Причем обилие их в последнем случае существенно превышает показатели среди конкурентно мощного травостоя степи . А это уже напрямую влияет отрицательно на урожай и качество фитомассы не только обочины дорог ( по обе стороны от нее на 3 – 4 м ), но и поражает через рассев семян и их разнос животными и техникой по всей территории целинной степи , которая неоднородна по стойкости против сор ных растений .

Богатое видовое разнообразие флоры на дорогах не должно вводить в заблуждение . Главное – качество флоры . В пределах дорог она в основном сорная и полусорная , т . е . экономически вредная , снижающая кормоемкость степи .

Важным внутренним фактором, определяющим интенсивность фотосинтеза и общую биологическую продуктивность угодий, является количество хлорофилла. С увеличением валового общего хлорофилла с м2 повышается чистая продуктивность фотосинтеза растений. Целинные участки степной растительности в урочище Ш алево, например, содержат максимальное количество хлорофилла а+б, равное 1,05 г/м2 в вегетативной массе и чистая продуктивность фотосинтеза также имеет высокий показатель – 3,08 г/м2 в сутки, что соответствует урожаю – 22,7 ц/га возд.-сух.

На участках дорог эти показатели соответственно снижаются : на колее – 0,28 – 0,42 г / м 2, 0,31 – 1.67 г / м 2 сутки ( урожай 9,8 – 15,9 ц / га ); бугре – 0,30 – 0,42 г / м 2, 1,25 – 2,80 г / м 2 сутки при урожае от 11,5 до 19,2 ц / га .

Таблица 3 – Урожай травостоя на различных элементах микрорельефа в полосе степных дорог урочища

Ш алево , ц / га возд .- сух . ( средний за 2006 – 2007 гг .)

|

Объект |

Биологи ческий урожай |

Пастбищ - но - хозяйст венный ( выход – 80 %) |

Сенокосно хозяйствен ный урожай ( выход –70 %) |

|

Целина ( контроль ) |

35,5 |

28,4 |

24,9 |

|

Бугор ( средневозрастная дорога ) |

17,7 |

14,2 |

12,4 |

|

Колея ( средневозрастная дорога ) |

16,6 |

13,3 |

11,6 |

|

Бугор ( старовозрастная дорога ) |

27,5 |

22,0 |

19,3 |

|

Колея ( старовозрастная дорога ) |

28,4 |

22,7 |

19,9 |

Данные фитомассы ( табл . 3) свидетельствуют о более низкой продуктивности заброшенных дорог . В отличие от целинного сообщества (35,5 ц / га ) биологический урожай сухой массы на межколейном бугре с о ставлял на средневозрастной и старовозрастной дорогах , соответственно , 17,7 и 27,5 ц / га , на колее – 16,6 и 28,4 ц / га . Недобор корма очевиден . Он выражается ощутимыми цифрами : на бугре средневозрастной дороги – 50,1%, на колее – 53,2%; потеря на старовозрастной дороге намного меньше по причине белее продолжительной восстановительной сукцессии : на бугре – 22,5, на колее – 20,0 %.

Исследования показали также , что максимальный валовый сбор с 1 га пастбищ сырого протеина , жира сырой клетчатки , БЭВ был на целинных участках , по сравнению с полотном дорог ( табл . 4), благодаря более высокому урожаю биомассы .

Концентрация обменной и валовой энергии находится в такой же зависимости и превышение данных целины над участками дорог составляет 12,2 – 54,6 %.

Таблица 4 – Кормовая ценность фитоценоза в полосе сети степных дорог в пункте Ш алево ( средняя за 2006 – 2007 гг .)

|

Объект |

СП |

ОЭ , ГДж / га |

ВЭ , ГДж / га |

ЭП , корм ед . |

|

Целина |

8,1 |

31,309 |

63,959 |

0,60 |

|

Межколейный бугор ( средневозраст ная дорога ) |

7,8 |

16,128 |

31,859 |

0,63 |

|

Колея ( средневозраст ная дорога ) |

7,4 |

14,227 |

29,928 |

0,60 |

|

Межколейный бугор ( старовозрастная дорога ) |

7,1 |

24,672 |

49,601 |

0,62 |

|

Колея ( старовозрастная дорога ) |

7,0 |

25,064 |

51.077 |

0,61 |

СП – сырой протеин ; ЭП – энергетическая питательность ; ОЭ – обменная энергия ; ВЭ – валовая энергия

Среди многообразия растительности основу зональных травостоев составляют ценные в кормовом отношении бобовые и злаковые растения . Анализ содержания сырого протеина в сухом веществе показывает , что его было больше на целинном участке и равнялось 8,1 %. Обеспеченность сухого вещества сырым протеином в колее и межколейном бугре заметно ниже – соответственно 7,0 – 7,4 % и 7,1 – 7,8 %, в среднем .

Степная ( луговая ) растительность высокого кормового достоинства может быть восстановлена в течение двух – трех лет простым эффективным методом агростепей [1, 2].

Выводы

Густая сеть временных дорог в степи и на лугах существенно снижает ценность кормового угодья . Ш ирокое развитие получают вторичные , сорно груботравные модификации , на долю которых приходится до 20 и более процентов площади пастбищ и сенокосов . Создаются долголетние очаги - рассадники сорняков , исчезают редкие краснокнижные растения : перистые ковыли , виды тюльпана , ириса , пиона , горицвета и многих других . Необходима законодательная регламентация статуса дорожной сети в степном ландшафте , обустройство постоянных дорог с твердым покрытием .

Рекомендуется ускоренное возрождение былой целинной растительности в полосе заброшенных дорог дешевым и доступным методом агростепей .

Список литературы Сокращение сети грунтовых дорог - фактор увеличения урожайности естественных кормовых угодий

- Дзыбов, Д.С. О некоторых последствиях строительства в агроландшафте долговременной автомагистрали/Д.С. Дзыбов, Л.И. Желнакова, В.А. Дружинин//Проблемы борьбы с засухой. -Ставрополь, 2005. -т. 1. -С. 392 -401.

- Дзыбов, Д.С. Основы биологической рекультивации нарушенных земель/Д.С. Дзыбов, Т.Ю. Денщикова. -Ставрополь, 2003. -152 с.

- Левитес, Я.М. Историческая геология с основами палеонтологии и геологии СССР/Я.М. Левитес. -М.: Госгеолтехиздат, 1961. -296 с.

- Методика полевых физико-географических исследований. -М.: Высш. шк., 1972. -304 с.

- Полевая геоботаника/под ред. А.А. Корчагина. -М.-Л., 1964. -т.3. -530 с.

- Чапцева, Н.Н. Особенности развития и влияния разновозрастных грунтовых дорог на степную флору и растительность в зоне неустойчивого увлажнения Ставрополья/Н.Н. Чапцева//Земельные ресурсы: состояние и перспективы использования (Сб. научн. тр.). -Ставрополь: Агрус, 2006. -С. 261 -266.

- Шенников, А.П. Введение в геоботанику/А.П. Шенников. -Л., 1964. -447с.