Солнечная гелиоустановка с блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения

Автор: Джунусова Ляззат Рысхановна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 5 (32), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследовательской работы, цель которой - разработка водоподготовительной установки на основе работы мембранных модулей. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на работу водоподготовительной установки на базе солнечной гелиоустановки. Оценена степень влияния факторов на работу с блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения. Проведено экспериментальное исследование для подтверждения эффективности переработки сточных вод.

Солнечная гелиоустановка, опреснение, электродиализ, мембрана, cточные воды

Короткий адрес: https://sciup.org/14322246

IDR: 14322246 | УДК: 621.182.12

Текст научной статьи Солнечная гелиоустановка с блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения

В современных условиях со стабилизацией экономического положения в Казахстане, растет интерес потребителей к сооружению гелиоустановок. Анализ соотношений уровня солнечной радиации и расчетных тепловых нагрузок, выполненных в работах [1,2], показал, что как при нынешнем уровне цен на органическое топливо, так и при его повышении до мирового даже для южных регионов экономически целесообразно применение солнечной энергии только для ГВС.

В настоящее время существуют различные проекты, реализация которых могла бы в какой-то степени компенсировать дефицит водных ресурсов в безводных и засушливых регионах земли - от транспортировки айсбергов до опреснения морской воды с использованием для этой цели ядерный реактор, и если первый из них можно пока что считать экзотическим, то второй реализован, например, в г. Шевченко на Каспийском море РК. [3]

Рассматривается возможность и создания энергетических установок для опреснения соленых вод с помощью термоядерного реактора-опреснителя. Исходя из достаточно обнадеживающих результатов исследований в области «водородных технологий», на которых базируется, в частности, и развитие термоядерной энергетики, считается возможным и в определенной степени существует возможность решения проблем опреснения и концентрирования сточных вод из пароводяного контура, за счет реализации этих технологий. [4]

Во многих странах широко применяются гелиоустановки горячего водоснабжения (ГВС). Всего в мире эксплуатируются 71,3 млн. м2 солнечных водонагревательных установок. В США на каждого человека приходится 0,4 м2 солнечных коллекторов, в Израиле - 0,6 м2, на Кипре - 0,8 м2.

В странах объединенной Европы темпы ежегодного прироста гелиоустановок самые высокие и составляют 20% в год к 2010 г. ожидается прирост мощностей, обеспечивающий нагрев около 9,4 млн. м в год. Самая большая гелиоустановка в Европе с площадью солнечных коллекторов-» 8064 м2 эксплуатируется в Дании. В Германии 450 тыс. домовладельцев имеют установки для ГВС и отопления с общей площадью солнечных коллекторов свыше 2 млн. м2.

На Кипре около 90% частных домов, и больше 50% гостиниц оборудованы гелиоустановками. Ежегодно на острове выпускают солнечные коллекторы общей площадью 35 тыс. м. В США годовой выпуск коллекторов составляет 1,6 млн. м при общей площади эксплуатируемых гелиоустановок более 20 млн. м [5,6].

В России общая площадь эксплуатируемых гелиоустановок не превышает 10 тыс. м. Из них большая часть (7 тыс. м) находится в Краснодарском крае и служит в основном для горячего водоснабжения [7] в виде отдельных модулей, либо в виде гелио-топливных котельных в которых предварительный нагрев теплоносителя осуществляется при помощи солнечных коллекторов.

В соответствии с п. 3.3 [8] установки солнечного ГВС с естественной циркуляцией, как правило, следует применять, при площади солнечных коллекторов до 10 м. По рекомендациям Ростовтеплоэлектропроекта РФ, предельная производительность таких установок - 2 м3 в день. Однако существуют гелиоустановки с естественной циркуляцией теплоносителя большей производительности. На базе отдыха «Рассвет» в станице Благовещенской (Анапа) РФ, сооружена гелиоустановка производительностью 3,5 м3 в день с 48 солнечными коллекторами площадью 38,4 м2.

Цель

С учетом вышеизложенного цель работы заключается в исследовании технических характеристик водоподготовительной установки с мембранным блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения, исследование возможности переработки регенерационных растворов после водоподготовительной установки с использованием мембранного электродиализного аппарата с целью рационального и экономичного подхода, в схеме гелиоустановки солнечно-топливной котельной применительно к Приаральскому региону.

Maтериалы и методы

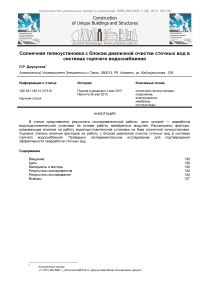

Самая простая упрощенная схема по конструкции - одноконтурная сезонная солнечная установка ГВС приведена на (рис. 1.2. а). Расчетная температура нагрева воды здесь составляет 50-60 °С, что достаточно для обеспечения большинства бытовых технологических режимов. Кроме того, эксплуатация установок при указанной температуре нагрева воды снижает вероятность покрытия трубопроводов

Джунусова Л.Р. Солнечная гелиоустановка с блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения. / Junussova L.R. Solar power plant with a dialysis unit wastewater treatment in hot water. © продуктами накипеобразования, которое более интенсивно происходит при температурах от 70 до 90 °С [6].

Рисунок 1. Схемы солнечных установок ГВС: одноконтурная с естественной циркуляцией (а) и двухконтурная с принудительной циркуляцией (б).

1 -солнечные коллекторы; 2 - температурные датчики; 3 - воздушный клапан; 4-блок автоматического регулирования; 5 - краны; 6 - предохранительные клапаны; 7 - водонагреватель; 8 - термометры; 9 -расширительный сосуд; 10 - циркуляционный насос; 11 - невозвратный клапан; 12 - электронагревательный пиковый элемент; 13 - водозаборник; 14 - выпускной клапан; 15 - регулятор уровня; 16 - бак-аккумулятор

Одноконтурные солнечные установки эксплуатируются только в летний период, когда прямое солнечное излучение позволяет достичь необходимой температуры нагрева воды. Поэтому они применяются на сезонных объектах: на дачах, детских базах отдыха, в санаториях, кемпингах и пр. В холодное время года такие системы выводят из эксплуатации. Во избежание замораживания воду из них сливают. При их разработке и строительстве важны выбор материалов для циркуляционных трубопроводов и элементов и качество изготовления, что обеспечивает максимальное сохранение тепла и низкое гидравлическое сопротивление системы как после монтажа, так и в процессе эксплуатации. Весной сезонные одноконтурные установки подвергают ремонту, чистке и промывке, после чего запускают в эксплуатацию.

Для снижения потерь тепла в системе все элементы одноконтурных установок ГВС (солнечные коллекторы, бак-аккумулятор), а также циркуляционные и расходные трубопроводы рекомендуется теплоизолировать материалами, применяемыми для тепловых сетей. Учитывая, что такие установки эксплуатируются сезонно, при изготовлении необходимо предусматривать меры по их консервации на зимний период.

В ряде случаев применяются гелиосистемы проточного типа. Они создаются в тех случаях, когда нет возможности обеспечить многократный оборот нагреваемой воды. Специалисты, имеющие опыт строительства гелиосистем, пришли к выводу, что в таких системах первые группы солнечных коллекторов не требуют остекления и усиленной теплоизоляции, поскольку в процессе нагрева воды до температуры окружающей среды эффект от теплоизоляции незначителен. И только после достижения этой температуры рационально применять утепление. Тогда затраты на строительство солнечной установки снижаются, что улучшает ее технико-экономические показатели.

Для относительно небольших потребителей горячей воды, применяют двухконтурные всесезонные гелиоустановки, принципиальная схема которых показана на рисунке 1.2 б. Первый контур состоит из солнечных коллекторов 1, теплоотдающего змеевика, встроенного в водонагреватель 7, расширительного сосуда 9 с предохранительным клапаном 6.

Контур снабжен необходимой запорно-регулировочной арматурой и циркуляционным насосом 10. Термометр 8 обеспечивает возможность контроля за температурой. Контур заполняется незамерзающей жидкостью, как правило, с рабочей температурой до -40 °С. Температурные расширения незамерзающей жидкости в первом контуре компенсируются работой мембранного расширительного сосуда 9. Температуры на выходе из солнечных коллекторов и в водонагревателе контролируются температурными датчиками 2, сигналы от которых поступают в блок автоматического регулирования 4. Этот блок в свою очередь управляет работой циркуляционного насоса 10.

Для догрева воды до технологической нормы в холодное время года используется пиковый электронагреватель 12 или иной общепринятый источник тепла. Из схемы видно, что установка может функционировать как обычная электрическая водонагревательная установка или работать на природном газе, твердом топливе и др. Наличие же гелиоконтура, заполненного незамерзающей жидкостью, позволяет в любое время года использовать энергию солнца и экономить традиционные виды топлива.

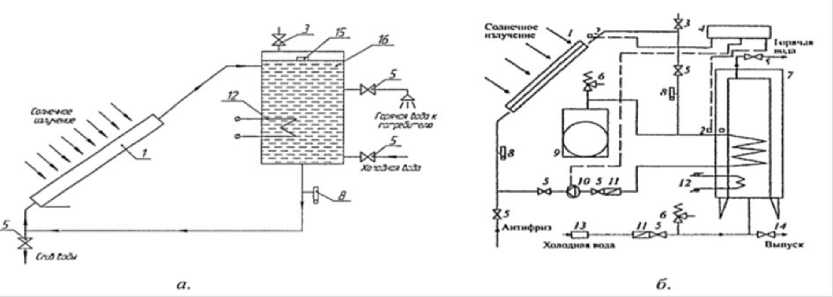

Первоначальные затраты на строительство таких установок будут выше, чем на сооружение традиционных водонагревательных систем, но очевидная экономия энергоресурсов в теплое время года позволяет говорить о целесообразности их применения. На (рис. 2) приведен график соотношения теплопроизводительности гелиоустановки столовой санатория им. Фрунзе (Сочи) и суточного потребления горячей воды. Как видно, в межотопительный период гелиоустановка с избытком обеспечивает потребление горячей воды столовой.

Рисунок 2. График соотношения теплопроизводительности гелиоустановки при КПД 50% и ее потребности в горячей воде температурой 55°С

Солнечно-топливные котельные в отличие от гелиоустановок горячего водоснабжения характеризуются большим КПД и меньшей удельной стоимостью монтажа и эксплуатации. Установлено, что вариант размещения солнечных коллекторов в непосредственной близости от котельной или на кровле отдельных зданий в общем случае должен выбираться по результатам сопоставления затрат. При этом определяющее значение имеет энергетический эффект, получаемый от экономии органического топлива. Аналитическими расчетами' подтверждено, что максимальный энергетический эффект достигается при размещении СК в непосредственной близости от котельной. Установлено также, что для солнечно-топливных котельных при отсутствии баков-аккумуляторов» следует учитывать взаимосвязь КПД гелиоустановок и котлов. [9]

Результаты экспериментов

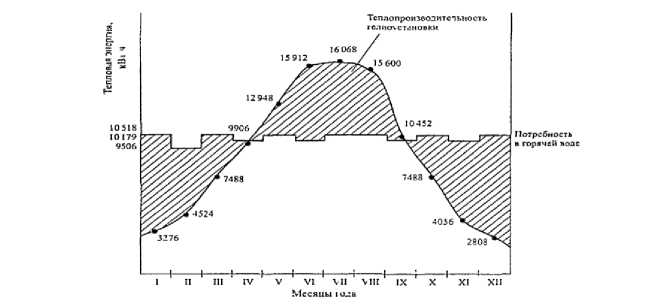

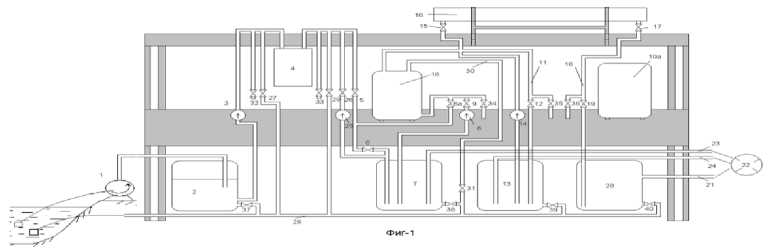

Примером подобного рода установки может служить солнечно-топливная котельная представленая на рисунке 3. Солнечные коллекторы площадью 326 м (340 шт.) размещены следующим образом: 98 - на кровле котельной и 242 - на четырех навесах вблизи здания котельной. Ориентация коллекторов - южная, угол наклона к горизонту - 45°, режим работы - сезонный: апрель — октябрь.

Компоновка коллекторов на кровле котельной - однорядная, на навесах - семирядная. Солнечные коллекторы размерами 1550x600x100 мм изготовлены Братским заводом отопительного оборудования. Теплопоглощающая панель — штампосварная из листовой' стали марки 3 — имеет четыре патрубка Dy=20 мм с резьбовым подключением. Покрытие — гальваническое «черный хром», толщина стекла - 5 мм, корпус - штампованный из листовой стали марки 3, теплоизоляция - минеральная вата.

Данная гелиоустановка выполнена по двухконтурной схеме. Циркуляция теплоносителя через солнечные коллекторы осуществляется насосами К-8- 18. Схема трубопроводов данной гелиоустановки предусматривает следующий режим работы. Водопроводная вода после прохождения через – Naкатионитовые фильтры, в которых снижается до нормативных значений ее жесткость, подогревается теплом гелиоустановки в теплообменнике и поступает в бак-аккумулятор. Утром следующего дня разжигается один из котлов типа «Братск-1 Г», теплоноситель от которого подается в теплообменник. Горячая вода из бака-аккумулятора, нагретая накануне теплом гелиоконтура, насосом подается в теплообменник, где догревается теплоносителем котла и поступает во второй бак-аккумулятор, из которого осуществляется разбор горячей воды на потребление. Продолжительность работы котла - 1÷1,5 ч в сутки [10]. Уменьшение расхода органических топлив на фоне постоянного роста стоимости природных топливно-энергетических ресурсов и уменьшения их запасов в мире - существенные доводы в пользу солнечного ГВС.

Рисунок 3. Принципиальная схема гелиоустановки солнечно-топливной котельной

1 –Naкатионитовые фильтры; 2 - теплообменники; 3 – солнечные коллекторы; 4 - циркуляционный насос; 5 - баки-аккумуляторы; 6 - котел; 7 - запорные вентили.

На ВПУ в настоящее время, в основном осуществляется нейтрализация сбросов их обезвреживание после технологического процесса, характеризующиеся низкими значениями рН, общего солесодержания, жесткости и щелочности, являются агрессивными водами, способствующими активной коррозии стальных трубопроводов. Одной из дополнительных причин ухудшения очистки водоемов в целом, загрязнение исходной (неочищенной) воды продуктами коррозии из стального подающего трубопровода, которые плохо удаляются на существующих коагуляционных установках.[13]

Регенерационные воды после Na катионитовых фильтров представленные в принципиальной схеме на (рис.3), собираются в баках для нейтрализации и затем сбрасываются в поверхностные источники или на шламоотвалы, без какой-либо обработки, что приводит к дополнительным эксплуатационным расходам, повышению себестоимости очищенной воды вследствие применения химических реагентов, энергозатрат и количества потребляемой воды для переработки сточных вод. В связи с этим, основным направлением работы концентрирования засоленных стоков после ВПУ, является внедрение новых способов по предотвращению сбросов.

Анализ реальных и потенциальных возможностей повторного использования сбросных вод после ВПУ показывает, что их необходимо осуществлять по трем индексам: индекс повторного использования или рециркуляции Кр, индекс сброса отходов Кс и индекс их переработки Кп. Значения каждого индекса изменяются от минимального до максимального уровней. При этом:

К р = Кс ∙ Кп. (1)

Индекс рециркуляции является критерием совершенства технологического процесса с экономической точки зрения. Индекс сбора Кс характеризует долю собираемых сточных вод, а индекс переработки Кп- долю сточных вод, переработанных тем или иным способом для обеспечения их повторного использования.

Водоподготовительная установка была смонтирована и отработана на комбинированной поэтапной очистке и опреснении с использованием мембранных технологий производительностью 1м3.

-

1 .Описание опытно-экспериментальной установки

Опытно-экспериментальная комбинированная водоподготовительная установка -1 м3/ч смонтирована на базе НАО «АУЭиС» на кафедре «Промышленная теплоэнергетика», лаборатории «Водоподготоительные установки и ВХР».

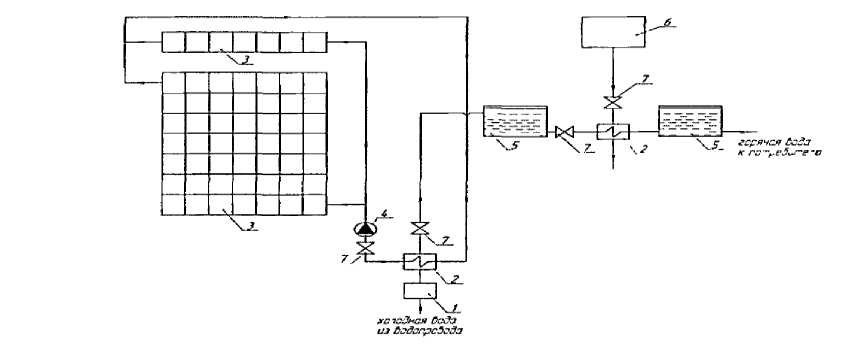

Технологическая схема включает:

-

1 .Блок-Предварительная очистка состоит из ультрафильтрационного модуля;

-

2 .Блок-Многокамерный электродиализатор состоит из ассиметричной автоматической электродиализной системы;

-

3 .Блок-Ультрафиолетовое обеззараживание воды используется УФ- излучение в бактерицидной области спектра.

Технологическая схема предлагаемой установки экспериментальной установки представлена на (рисунок 4).

Технические характеристики опытно-экспериментальной комбинированной водоподготовительной установки приводятся в таблице 1.

1 - скважинный насос; 2 – емкость сбора исходной воды; 3 - насос; 4 - установку ультрафильтрационного модуля; 5 и 6 задвижки; 7-бак осветленного фильтрата; 8-насос; 9 -задвижка; 10 - электродиализная установка; 11 - трубопровод опресненной воды; 12 - задвижка; 13 -бак сбора опресненной воды; 14 - перекачивающий насос; 15 - задвижка; 16 - установка ультрафиолетового обеззараживания; 17 и 19 – задвижки; 20 - бак сбора обеззараженной воды; 21 - трубопровод обработанной воды; 22 - потребитель; 23, 24 - трубопровод подачи воды потребителю; 25 – насос обратной промывки установки ультрафильтрационного модуля; 26 - задвижка промывочной воды; 27, 28, 29, 30, 31- задвижки опорожнения установок; 32, 33, 34, 35, 36 - пробоотборное устройство. 2, 7, 13, 20 - бак сбора воды; 37, 38, 39, 40 – задвижки.

Рисунок 4. Технологическая схема предлагаемой установки экспериментальной установки

Результаты исследования

Технологические характеристики мембранных модулей водоподготовительной установки: степень обессоливания и удельные затраты электроэнергии на удаление г-экв/кг соли, изменяются в зависимости от рабочей плотности тока, минерализации, ионного состава, температуры исходной воды и от скорости воды в камерах обессоливания установки.

Таблица 1.Технические характеристики опытно-экспериментальной комбинированной водоподготовительной установки

|

Тип блока Характеристики |

Ультрафильтрационный модуль |

Многокамерный электродиализатор |

Ультрафиолетовое обеззараживание |

|

Производительность по воде, д3/ч |

100 |

100 |

100 |

|

Начальное солесодержание, г/дм3 |

10-20 |

6.0-3.0 |

микробы, вирусы, простейшие. |

|

Конечное солесодержание, г/дм3 |

90-100 |

0.5-1.0 |

100%-обеззаражи-вание воды |

|

Количество мембран/ячеек, шт. |

6 |

80 |

1-УФ лампа |

|

Пределы напряжения на электродах, Вт |

- |

110-180 |

36 |

|

Масса аппарата с блоком клапанов (с водой), кг. |

35 |

20-0.5 |

13.5 |

|

Габаритные размеры аппарата, мм. |

330х330х450 |

330х330х450 |

950х63х260 |

|

Потребление электроэнергии, кВт |

0.5-2.5 |

0.9 на удаление 1 кг. соли |

0.001-0.018 |

Испытания данной технологической схемы экспериментальной установки показали, что затраты электроэнергии на перенос ионов соли из камер обессоливания и концентрирования составляют 0,05 кВт.ч/г-экв, перенесенной соли при концентрировании рассола в камерах концентрирования до 8%. Удельный поток ионов через поверхность ионитных мембран при этом составляет примерно 4 г-экв/ч∙м2.

Для концентрирования растворов более рационально использовать уникальную технологию аппаратов реверсного шестистадийного электродиализа, например, аппараты ЭДИС-П 1000 фирмы «Эйкос» г.Алматы РК, не применявшейся нигде в мире. Установка представляет собой блок электродиализных кассет с переменной системой подачи электроэнергии, что обеспечивает и ее промывку в автоматическом режиме. Расход при прокачке раствора через камеры обессоливания и рассола целесообразно устанавливать 35-40 м3/ч. Необходимая площадь мембран и, соответсвенно количество аппаратов для переработки регенерационных растворов после ионитного фильтра определяется по формуле:

g _ E-V-d.-(p—1)

p-ф-т где: Е – рабочая емкость поглощения ионита, г-экв/м3;

-

V – объем загрузки в фильтре, м3;

-

d - удельный расход соли на регенерацию ионита, г-экв/г-экв;

-

< - кратность разбавления регенерационного раствора в процессе регенерации;

-

Ф – удельный поток ионов на каждый м2 поверхности мембран, г-экв/ч∙м2;

-

т - расчетная длительность процесса концентрирования, ч^м2.

Количество электродиализных аппаратов для концентрирования умягченных регенерационных растворов – r определяется по формуле:

Sm r = п-Sm где: n – количество пар мембран в одном аппарате;

-

S2 – рабочая поверхность одной мембраны;

-

m – количество фильтров в схеме водоподготовки.

Сопоставление затрат на умягчение воды в ионитных фильтрах по классической и бессточной технологии с ипользованием электродиализного концентрирования показывает, что стоимость обработки воды примерно одинакова. [14]

Основным показателем экономической эффективности технологической схемы является исключение сброса солей в окружающую среду, что в общегосударственном масштабе для условий Праралья дает экономию в размере 220200 тенге на каждые 100м3/ч обработанной воды.

В электродиализных схемах обессоливания количество сбрасываемых солей равно количеству солей удалямых из воды. Таким образом эти схемы с экологической точки зрения гораздо чище ионитных схем обработки воды. Поэтому, основным направлением для схем ионитного обессоливания должно быть получение сравнительно высоких степеней обессоливания воды в электродиализных аппаратах до 9095% с получением остаточного солесодержания после них на уровне 30-50мг/л. Применение электродиализных концентраторов позволяет резко сократить общее количество сбросов, поступающих при использовании относительно дорогой выпарной установки. Для обеспечения возможности более глубокого концентрирования солей в электродиализных аппаратах, решающих задачу обессоливания воды целесообразно предварительно, перед обессоливанием умягчение воды в ультрафильтрационной установке. При этом, повышается экономичность процесса удаления солей из воды, так как перенос катионов жесткости через мембраны сопровождается более высокими удельными затратами электроэнергии. В электродиализных концентраторах концентрирование солей осуществляется примерно до 130г/л, таким образом, более рациональным является сбор сконцентрированных регенерационных растворов и использование дебалансного концентрата на водоподготовительных установках малой энергетики, теплофикационных котельных. В этом случае концентрирование лучше осуществлять до солесодержания концентрата 100г/л, удельные затраты электроэнергии составят 0,04-0,05 кВтч/г-экв удаляемых солей. Удельные потоки ионов будут находиться в пределах 5-10 г-экв/ч ^ м2. Установка эксплуатируется, перерабатывая концентрат с исходным содержанием солей около 4580 мг/дм3 до 550 мг/дм3. Капитальные и эксплуатационные затраты составляют менее чем 1 долл./1000галл.воды. В то же время стоимость заменяемых запасных частей составляет 0,1 долл./1000галл.воды. [15]

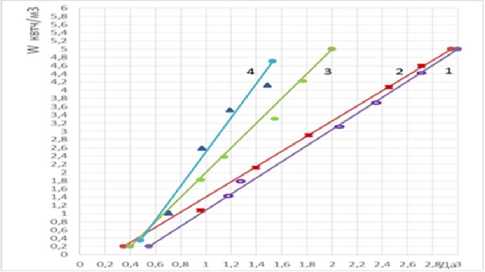

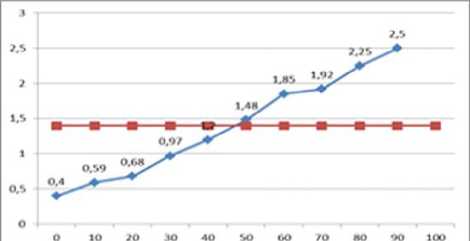

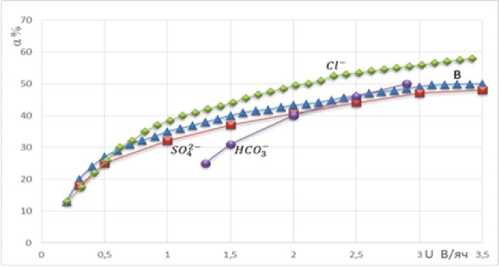

Результаты экспериментов показаны на (рисунки 5,6,7).

Рисунок 5 - Удельные затраты электроэнергии на обессоливание воды «W» в квтч/г-экв

Рисунок 6. Зависимость между производительностью аппарата - Q дм3/ч и и общей суммой растворенных веществ - TDS г/ дм3

Рисунок 7. Изменение степени обессоливания воды по ионным составляющим солей при изменении питающего напряжения водоподготовительной установки

Результаты анализа работы электродиализного аппарата приведены в таблице 2.

Tаблица 2. Результаты анализа работы электродиализного аппарата

|

№ |

Элемент |

Исходная вода (концентрат ООУ) |

Исходная вода (концентрат ЭДИС) |

|

1 |

Na+ |

1430 |

184 |

|

2 |

Ca+ |

147 |

6 |

|

3 |

Mg+ |

9 |

1 |

|

4 |

K+ |

0 |

0 |

|

5 |

Cl- |

878 |

16 |

|

6 |

SO4- |

2040 |

345 |

|

7 |

NO4- |

0 |

0 |

|

8 |

TDS |

4579 |

553 |

|

9 |

SiO 2 |

90 |

90 |

|

10 |

pH |

6,1 |

4,4 |

|

11 |

Общий углерод |

11,6 |

5,5 |

Выводы

Таким образом, анализ исследований иллюстрирует острую необходимость продвижения очистки сточных вод для систем горячего водоснабжения, на базе солнечной гелиоустановки с диализным блоком в котельных. В работе теоретически и экспериментально обоснована технология переработки сточных вод, разработана и апробирована водоподготовительная установка. Как показали результаты испытаний, целесообразно применять ВПУ на основе мембранных модулей, как более надежные и долговечные устройства. Были определены основные технические характеристики ВПУ, применительно для промышленно-отопительных котельных в качестве дополнительного узла ВПУ: - производительность 0,5 -100 м3/ч; температурный режим 10 - 115°С; скорость потока 0,5 - 3,0 м/с; напряженность - до 1,6 - 105 А/м. Показано, что внедрение мембранной технологии позволит существенно расширить разнообразие комбинированных схем водоподготовки, применяемых для переработки сточных вод на ТЭУ, применительно к существующему положению в техногенной зоне Приаральского региона.

Список литературы Солнечная гелиоустановка с блоком диализной очистки сточных вод в системах горячего водоснабжения

- Справочник по климату СССР, выпуск 3 Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, часть I Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние, Гидрометиоиздат, Ленинград, 1966 г.

- Справочник по климату СССР, выпуск 3 Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, часть V Облачность и атмосферные явления, Гидрометиоиздат, Ленинград, 1968 г.

- Нормы проектирования. ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Госгражданстрой СССР, Москва, 1987 г.

- Бутузов В. А. Проектирование систем солнечного горячего водоснабжения. Анализ российского опыта и нормативных документов//Промышленная энергетика 2003т., №1. 39 -45 с.

- Бутузов В/А. Состояние и перспективы российского рынка солнечных коллекторов//Промышленная энергетика, 2006 г., №7. 52 -55 с.

- Бутузов В. А. Гелиоустановки, горячего водоснабжения; малой производитель ности//Промышленная энергетика, 2002 г., №7. 56 -58 с.

- Иванов B. П. Солнечные системы нагрева воды для; бытовых и промышленных целей//Промышленная энергетика, 2004 г., №5. 44 -47 с.

- Бутузов В. А. Опыт проектирования; и эксплуатации гелиоустановок, горячего водоснабжения в Краснодарском крае//Теплоэнергоэффективные технологии, 2000, № 2.

- Бутузов В. А. Солнечное теплоснабжение: состояние дел и перспективы развития//Энергосбережение, 2000, №4.

- Бутузов В. А. Гелиоустановки горячего водоснабжения большой производительности//Промышленная:энергетика, 2002, №9, 44-51 с.

- Бутузов В. А. Солнечно-топливная котельная в Анапе//Промышленная энергетика, 2004, №2. 51-53 с.

- Капица П. И. Физика и энергия. Эксперимент, теория, практика. Москва, Наука, 1981 г.

- Ватин Н.И., Чечевичкин В.Н., Чечевичкин А В. Особенности Очистки вод из р. Вуокса в летний период//Инженерно-Строительный журнал, 2010, № 2. 23-26 с.

- Мухиддинов Д.Н., Джунусова Л.Р. Сравнительный анализ эффективности баромембранных методов опреснения//Проблемы энерго-и ресурсосбережения. Ташкент. 2014, №1-2, 254-257 с.

- Джунусова Л.Р. Способ применения электродиализной технологии для паровой котельной//Сборник материалов докладов. «Национальный конгресс по энергетике» -Казань: -КГЭУ, 2014. -Т.3.-85-91 с.

- Лившиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок -М.:Энергия, 1977. -288 с.

- Кишневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике, Одесса: ОГНУ, 1999г.

- Методические указания по проектированию ТЭС с максимально сокращенными стоками. М.: Минэнерго СССР,1991.