Солнечные вспышки малой мощности в оптическом и рентгеновском диапазонах длин волн в 21-24-м солнечных циклах

Автор: Боровик А.В., Жданов А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

По данным в оптическом и рентгеновском диапазонах длин волн проанализирована вспышечная активность Солнца за 21-24-й циклы. Показано, что на протяжении последних четырех циклов активность Солнца постепенно снижалась. По отношению к 21-му циклу (самому активному за последние 50 лет) в 24-м цикле произошло в 4.4 раза меньше оптических крупных вспышек классов площади 2-4, в 8.2 раза меньше вспышек класса 1 и в 4.1 раза меньше малых вспышек (МВ) оптического класса S. Число вспышек рентгеновского класса Х уменьшилось в 3.7 раз, класса М - в 3.2 раза. Это подтверждает влияние вековых трендов активности Солнца на пиковые значения вспышечной активности в одиннадцатилетних циклах. Показано, что оптические вспышки малой мощности могут сопровождаться потоками протонов и всплесками рентгеновского излучения разной мощности, в том числе класса Х. В мягком рентгене диапазоны излучения для оптических МВ и вспышек высоких классов в значительной степени перекрываются. Подтверждено, что рентгеновское излучение солнечных вспышек возникает в среднем на 2 мин раньше оптического. Для оптических МВ и вспышек класса 1 максимум излучения в рентгеновском диапазоне наступает позже максимума излучения в оптическом диапазоне примерно на 1 мин, для вспышек классов 2-4 - на 2 мин.

Солнечная активность, солнечные вспышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142225909

IDR: 142225909 | УДК: 523.9, | DOI: 10.12737/szf-63202002

Текст научной статьи Солнечные вспышки малой мощности в оптическом и рентгеновском диапазонах длин волн в 21-24-м солнечных циклах

Солнечные вспышки сопровождаются электромагнитным излучением в широком диапазоне длин волн (от радиоизлучения до гамма-излучения), потоками ускоренных частиц, выбросами коро-нальных масс. Распространяясь в межпланетное пространство, поток ионизованного вещества гене-рирует мощную ударную волну, возмущает магнитное поле Земли, вызывает магнитные бури, оказывает влияние на состояние земной атмосферы.

Существуют две основные классификации солнечных вспышек, которые дополняют друг друга: в оптическом и рентгеновском диапазонах длин волн.

По оптическим наблюдениям в линии Hα, согласно Международной классификации [Смит, Смит, 1966; Алтынцев и др., 1982; Temmer et al., 2001] , вспышки делятся в зависимости от площади на пять классов (S, 1, 2, 3, 4) и в зависимости от интенсивности излучения — на три: слабые (F), умеренные (N) и яркие (B). Сочетание этих параметров (площади и интенсивности) составляет оптический балл вспышки (табл. 1).

Таблица 1

Классификация солнечных вспышек по площади и интенсивности излучения в линии Нα

|

Площадь |

Относительная интенсивность |

|||

|

кв. град. |

м.д.п. |

F |

N |

B |

|

≤2.0 |

≤100 |

SF |

SN |

SB |

|

2.1–5.1 |

100–250 |

1F |

1N |

1B |

|

5.2–12.4 |

250–600 |

2F |

2N |

2B |

|

12.5–24.7 |

600–1200 |

3F |

3N |

3B |

|

>24.7 |

>1200 |

4F |

4N |

4B |

Площадь вспышки выражается в квадратных градусах (кв. град.), миллионных долях площади солнечного диска (м.д.д.) или миллионных долях площади полусферы (м.д.п.). В центре диска 1 кв. град.=97 м.д.д.=48.5 м.д.п. Интенсивность вспышки обычно определяется в единицах интенсивности прилегающей к ней невозмущенной хромосферы. Вспышка с относительной интенсивностью 160–260 % считается слабой (F), 260–360 % — умеренной (N), свыше 360 % — яркой (B).

В рентгеновском диапазоне класс вспышки устанавливается в зависимости от максимальной амплитуды рентгеновского всплеска в диапазоне энергий 0.5–10 кэВ по данным измерений на спутниках GOES в диапазоне 1–8 Å (табл. 2).

Таблица 2

Классификация вспышек по амплитуде рентгеновского всплеска (классификация GOES)

|

Класс вспышки |

А |

B |

C |

M |

X |

|

Амплитуда рентгеновского всплеска, Вт/м2 |

от 10–8 до 9.9·10–8 A1–A9 |

от 10–7 до 9.9·10–7 B1–B9 |

от 10–6 до 9.9·10–6 C1–C9 |

от 10–5 до 9.9·10–5 M1–M9 |

от 10–4 до 30·10–4 X1–X30 |

Рентгеновские классы А–М разделены на девять подклассов (от 1 до 9). Каждый следующий класс обозначает возрастание мощности вспышки в 10 раз по сравнению с предыдущим, т. е. вспышка класса М1 в 10 раз мощнее С1, а Х1 в 10 раз мощнее М1. Поскольку амплитуда рентгеновского всплеска в самой мощной зарегистрированной на сегодня рентгеновской вспышке составляла 28×10–4 Вт/м2 (вспышка 04.11.2003), класс X включает тридцать подклассов (от 10–4 до 30·10–4 Вт/м2).

ОСОБЕННОСТИ ВСПЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИВ СОЛНЕЧНЫХ ЦИКЛАХ 21–24

По данным Международного вспышечного патруля [], на Солнце в 21–24-м циклах произошло 122750 оптических вспышек, из которых 109687 относились к малым вспышкам (МВ) класса площади S, 11281 имели класс площади 1 и 1782 относились к крупным вспышкам классов 2–4 (табл. 3). Малые вспышки составляли 90 % всех произошедших на Солнце вспышек, крупные — 1.5 %.

Таблица 3

Число вспышек в оптическом и рентгеновском диапазонах, произошедших на Солнце в циклах 21–24

|

№ цикла |

Период |

Рент геновск ий класс |

Оптический класс |

|||||

|

B |

C |

M |

X |

S |

1 |

2–4 |

||

|

21 |

06.1976– 09.1986 |

2856 |

14561 |

2174 |

165 |

46694 |

5514 |

648 |

|

22 |

09.1986– 05.1996 |

6086 |

12433 |

2020 |

152 |

31695 |

3430 |

584 |

|

23 |

05.1996– 01.2009 |

7974 |

13073 |

1437 |

122 |

19974 |

1662 |

404 |

|

24 |

01.2009– 06.2017 |

5388 |

7505 |

688 |

45 |

11324 |

675 |

146 |

|

21–24 |

06.1976– 06.2017 |

22304 |

47572 |

6319 |

484 |

109687 |

11281 |

1782 |

По данным спутников GOES [ ], за четыре цикла в рентгеновском диапазоне было зарегистрировано 76679 вспышек, из них 22304 вспышки класса В, 47572 — класса С, 6319 — класса М и 484 — класса Х.

Следует отметить, что, согласно методу обнаружения рентгеновских вспышек спутниками GOES [], событие считается реальным, если в течение последовательных четырех одноминутных интервалов выполняются три условия [Veronig et al., 2002]:

-

• рентгеновский поток постоянно возрастает;

-

• рентгеновский поток выше уровня B1;

-

• последнее значение рентгеновского потока в 1.4 раза и более превышает значение, которое было на три минуты раньше.

Вероятно, по этой причине в каталогах GOES вспышки класса А составляют всего ~0.014 % от общего числа вспышек.

По значению потока в точке максимума определяется рентгеновский класс вспышки. Максимум рентгеновского потока устанавливается одноминутным усреднением.

Поскольку уровень фонового интегрального излучения Солнца во время вспышки может измениться и на фазу спада могут наложиться другие события, определить время возвращения рентгеновского потока в предвспышечное состояние довольно трудно. Поэтому время окончания рентгеновской вспышки определяется как момент возврата потока к половине своего пикового значения.

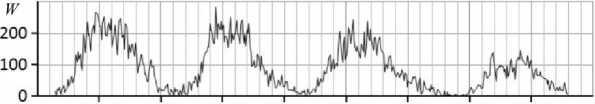

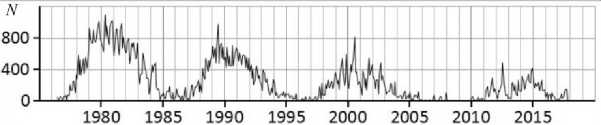

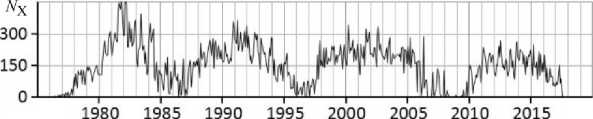

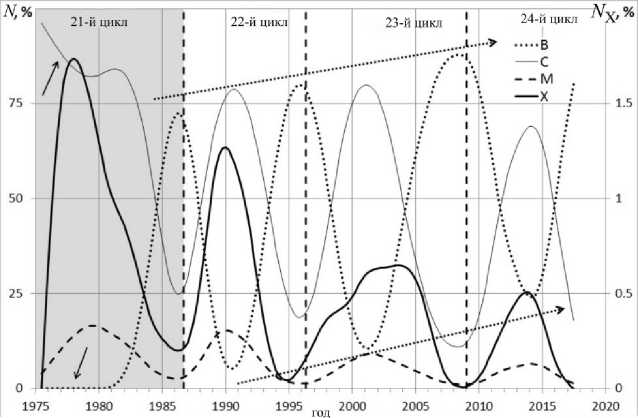

На протяжении четырех циклов вспышечная активность Солнца постепенно снижалась (табл. 3, рис. 1–3). По отношению к 21-му циклу (самому активному за последние 50 лет) в 24-м цикле в оптическом диапазоне зарегистрировано в 4.1 раза меньше МВ, в 8.2 раза меньше вспышек класса площади 1 и в 4.4 раза меньше вспышек классов площади 2–4. Число рентгеновских вспышек класса Х уменьшилось в 3.7 раза, класса М — в 3.2 раза, класса С — в 1.9 раза.

Снижение вспышечной активности Солнца на протяжении последних четырех одиннадцатилетних

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

год

Рис. 1. Распределение числа оптических ( N ) и рентгеновских ( N X) вспышек по годам в 21–24-м циклах. W — числа Вольфа

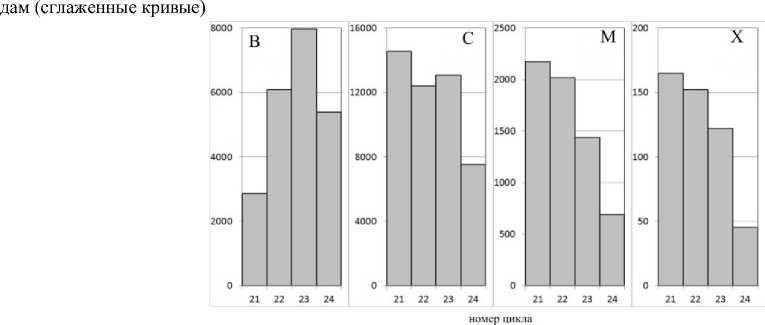

Рис. 2. Распределение числа оптических ( N ) и рентгеновских вспышек ( N X) разных классов в 21–24-м циклах по го-

Рис. 3. Распределение числа рентгеновских вспышек разных классов по циклам

циклов приходилось на ветвь спада столетнего цикла и было, вероятно, связано с глобальными трендами солнечной активности.

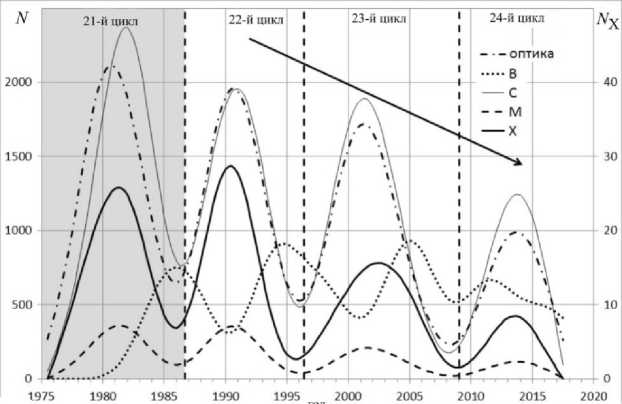

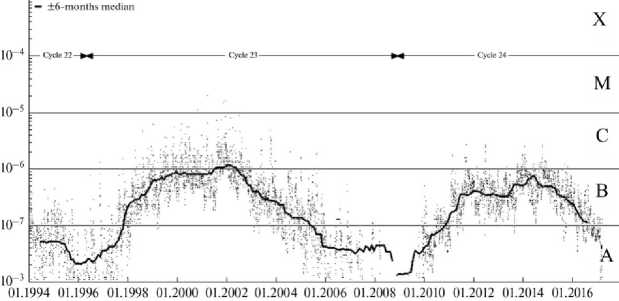

На регистрацию рентгеновских вспышек, особенно класса В, существенное влияние оказывает фоновое излучение Солнца. Наблюдения показывают, что в минимуме солнечного цикла уровень фона находится в пределах А<1, в максимуме возрастает до C<5 и в отдельные периоды может достигать уровня М (рис. 4).

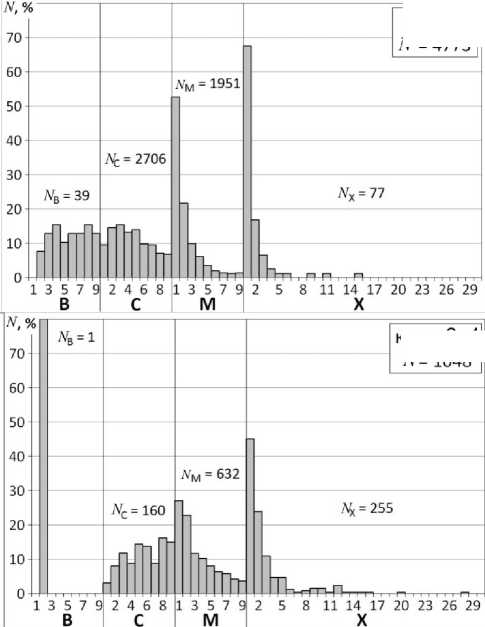

На протяжении 21–24-го циклов из-за циклических колебаний уровня рентгеновского фона число зарегистрированных рентгеновских вспышек класса В менялось почти в противофазе со вспышками более высоких рентгеновских классов: сокращалось в максимуме активности Солнца и возрастало в минимуме (рис. 2).

Рис. 4. Изменение фонового излучения Солнца в 23–24-м циклах []

Этот факт был также отмечен в работе [Сотникова, Москаленко, 1999]. Вместе с тем число В-вспышек с каждым циклом возрастало (рис. 3), что свидетельствовало, по-видимому, о постепенном ослаблении фонового излучения Солнца. В табл. 4 представлено число вспышек соответствующих рентгеновских и оптических классов за 21–24-й циклы, а также приведены сведения о протонных событиях на Солнце [] за период с 1976 по 2017 г.

Таблица 4

Рентгеновские вспышки и протонные события в 21–24-м солнечных циклах

|

Hα |

Рентгеновские вспышки |

Протонные события Е >10 МэВ |

||||||

|

B |

C |

M |

X |

B |

C |

M |

X |

|

|

SF |

3231 |

13318 |

720 |

16 |

2 |

3 |

||

|

SN |

326 |

4309 |

477 |

6 |

1 |

2 |

||

|

SB |

36 |

1479 |

447 |

10 |

2 |

1 |

||

|

1F |

25 |

947 |

268 |

8 |

3 |

6 |

3 |

|

|

1N |

7 |

1217 |

764 |

17 |

12 |

5 |

||

|

1B |

8 |

548 |

914 |

57 |

5 |

6 |

||

|

2F |

1 |

38 |

49 |

1 |

2 |

|||

|

2N |

75 |

191 |

16 |

1 |

14 |

9 |

||

|

2B |

43 |

357 |

159 |

21 |

30 |

|||

|

3F |

||||||||

|

3N |

2 |

6 |

6 |

2 |

||||

|

3B |

2 |

26 |

67 |

9 |

33 |

|||

|

4F |

||||||||

|

4N |

||||||||

|

4B |

3 |

6 |

2 |

5 |

||||

|

Всего: |

||||||||

|

S |

3593 |

19106 |

1644 |

32 |

3 |

7 |

1 |

|

|

1 |

40 |

2712 |

1946 |

82 |

3 |

23 |

14 |

|

|

2–4 |

1 |

160 |

632 |

255 |

3 |

48 |

77 |

|

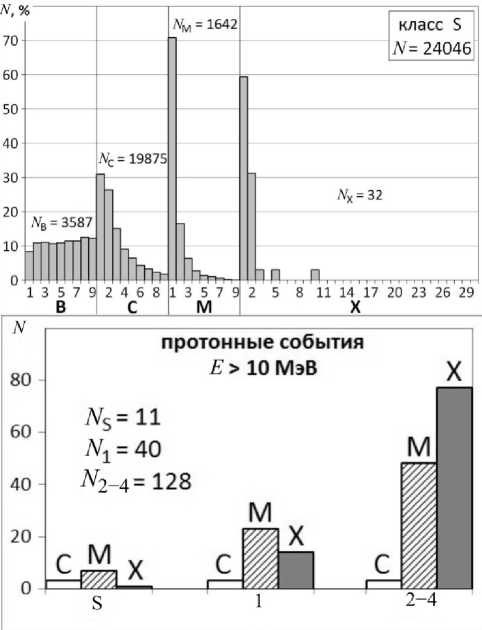

Приведенные данные показывают (табл. 4), что все оптические вспышки, в том числе МВ, могут сопровождаться потоками протонов и всплесками рентгеновского излучения разной мощности. Из 179 зарегистрированных протонных событий к оптическим МВ класса S относились 6 % (11), к вспышкам класса 1 — 22 % (40), к крупным вспышкам классов 2–4 — 72 % (128). Из 369 вспышек рентгеновского класса Х малые оптические вспышки (S) составляли 9 %, вспышки класса площади 1 — 22 %, крупные вспышки (2–4) — 69 %, тогда как из 4222 вспышек рентгеновского класса М — 39, 46 и 15 % соответственно.

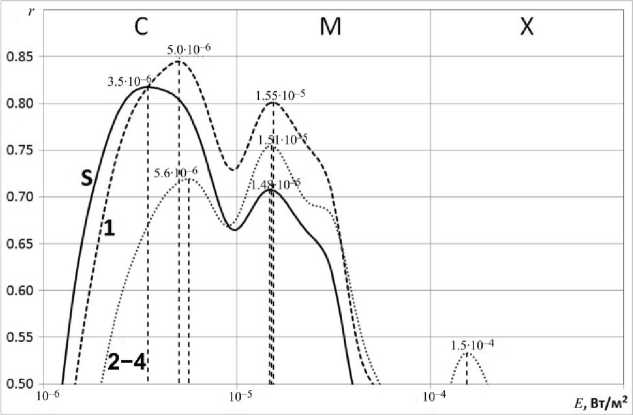

С увеличением оптического класса вспышек наблюдается тенденция роста мощности сопутствующего рентгеновского всплеска. Вместе с тем распределения мощности рентгеновского потока во вспышках оптических классов S, 1 и 2–4 в значительной степени перекрываются, а их размах охватывает подавляющее большинство уровней рентгеновского излучения (рис. 5).

СВЯЗЬ МЕЖДУ ОПТИЧЕСКИМИ И РЕНТГЕНОВСКИМИ КЛАССАМИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК

Исследования солнечных вспышек по данным измерений с помощью космических спутников в различных длинах волн мягкого рентгеновского излучения выполнялись многими авторами. Было установлено сходство временных профилей рентгеновского и оптического излучения вспышек, определены средние временные параметры излучения, для вспышек разных оптических классов установлены приблизительные (типичные) значения энергий и амплитуды сопутствующих рентгеновских всплесков и др. [Culhane, Phillips, 1970; Drake, 1971; Thomas, Teske, 1971; Pearce, Harrison, 1988; Kurt, 1990; Veronig et al., 2002; Fletcher et al., 2011] . Однако при оценке, например, соответствия оптических и рентгеновских классов вспышек статистика не превышала нескольких сотен вспышек. Учитывая, что дополнительных исследований в этой области в последние десятилетия не проводилось, нами была поставлена цель — попытаться установить более надежное соответствие между оптическими и рентгеновскими классами солнечных вспышек, использовав для этого большой объем наблюдательных данных, полученных на спутниках GOES.

Селекция данных . Анализ данных спутников GOES показывает, что они бывают часто неоднородными и неполными. Как следует из разных источников, измерения интегрального потока рентгеновского излучения Солнца проводились на спутниках GOES более или менее регулярно с 1975 г. До 1986 г. рентгенографические записи велись по меньшей мере одним спутником GOES. Были также технические проблемы, которые в 1994 г., с запуском спутника GOES-8, были устранены [Veronig et al., 2002] .

Рис. 5. Распределение числа событий в оптических вспышках классов S, 1 и 2–4 в 21–24-м солнечных циклах (данные GOES): две верхние и нижняя правая панели — рентгеновских (в %), распределения построены отдельно для каждого рентгеновского класса; нижняя левая панель — протонных

класс 1 У = 4773

класс 2-4 N = 1048

До 1997 г. в каталогах рентгеновских вспышек указывались временные параметры оптических вспышек и не приводились данные об интенсивности интегрального потока излучения. В период 01.2004– 03.2007 и после 2010 г. не было данных о баллах оптических вспышек. Вызывает также сомнение однородность и полнота данных с начала и примерно до середины 21-го цикла. В этот период отмечается несвойственное поведение относительного числа вспышек рентгеновских классов В и С (рис. 6).

Вероятно, во время первых полетов спутников серии GOES измерения какое-то время носили экспериментальный характер и это сказалось на однородности данных и общей статистике рентгеновских вспышек. Поэтому для решения поставленной задачи статистический ряд был ограничен данными 22–24-го циклов (09.1986–06.2017).

Для этого временного интервала был проведен корреляционный анализ по месяцам общего числа оптических и рентгеновских вспышек каждого класса. Результаты показали высокую корреляционную связь между оптическими МВ, вспышками класса 1 и рентгеновскими вспышками классов С и М. Крупные оптические вспышки классов 2–4 имели высокие коэффициенты корреляции с рентгеновскими вспышками классов М и Х (табл. 5).

На рис. 7 представлены коэффициенты корреляции между оптическими вспышками классов S, 1, 2–4 и соответствующими им пиковыми значениями рентгеновских всплесков. Гистограммы показывают существенное перекрытие по мощности рентгеновских всплесков, сопровождающих оптические вспышки. При этом наблюдаются максимумы: в классе С (смещающиеся с ростом оптического класса вспышки в сторону увеличения мощности рентгеновского излучения), в классе М (практически совпадающие для вспышек всех оптических классов) и в классе Х (для крупных оптических вспышек).

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО

И ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВСПЫШЕК

Для того чтобы установить, какому событию на Солнце принадлежит рентгеновский всплеск, сопоставляют времена начала всплеска рентгеновского излучения и оптической вспышки по данным в линии Нα.

Как было отмечено выше, временные параметры рентгеновских всплесков стали приводиться в базе данных GOES с 1997 г. Чтобы провести независимое сравнение временных характеристик оптических и рентгеновских вспышек, нами была разработана методика, позволяющая программными средствами сопоставлять рентгеновские и оптические события. Для этого из базы данных GOES предварительно были исключены вспышки, для которых не было установлено точное время начала рентгеновского всплеска. Из-за возможных ошибок в определении оптического балла вспышек вблизи лимба были также исключены из рассмотрения вспышки, долгота которых относительно центрального меридиана превышала 65°.

Рис. 6. Относительное распределение числа рентгеновских вспышек в 21–24-м циклах по годам (сглаженные кривые). Ось справа — относительное количество вспышек рентгеновского класса X ( N X, %)

Таблица 5

Коэффициенты корреляция между классами солнечных вспышек в оптическом и рентгеновском диапазонах

|

Номер цикла |

Период |

S↔B |

S↔C |

S↔M |

S↔X |

|

22 |

09.1986–05.1996 |

–0.60 |

0.88 |

0.78 |

0.56 |

|

23 |

05.1996–01.2009 |

–0.31 |

0.87 |

0.77 |

0.32 |

|

24 |

01.2009–06.2017 |

–0.30 |

0.81 |

0.68 |

0.43 |

|

22–24 |

09.1986–06.2017 |

–0.39 |

0.83 |

0.77 |

0.48 |

|

Номер цикла |

Период |

1↔B |

1↔C |

1↔M |

1↔X |

|

22 |

09.1986–05.1996 |

–0.62– |

0.78 |

0.88 |

0.71 |

|

23 |

05.1996–01.2009 |

–0.30 |

0.82 |

0.87 |

0.45 |

|

24 |

01.2009–06.2017 |

–0.38 |

0.81 |

0.84 |

0.56 |

|

22–24 |

09.1986–06.2017 |

–0.40 |

0.72 |

0.86 |

0.62 |

|

Номер цикла |

Период |

2–4↔B |

2–4↔C |

2–4↔M |

2–4↔X |

|

22 |

09.1986–05.1996 |

–0.58 |

0.72 |

0.90 |

0.83 |

|

23 |

05.1996–01.2009 |

–0.25 |

0.63 |

0.81 |

0.62 |

|

24 |

01.2009–06.2017 |

–0.35 |

0.68 |

0.90 |

0.69 |

|

22–24 |

09.1986–06.2017 |

–0.39 |

0.66 |

0.89 |

0.76 |

Рис. 7. Коэффициенты корреляции между классом оптических вспышек и максимальной амплитудой рентгеновского всплеска (по месяцам, 09.1986-06.2017)

Рис. 8. Распределения временных интервалов между началами (максимумами) вспышки в оптическом и рентгеновском диапазонах. Штриховой вертикальной линией показано начало оптической вспышки, стрелкой — среднее значение гистограммы

Затем из базы данных [ stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/ h-alpha/events/] выбирались оптические вспышки, произошедшие в интервале ±10 мин от начала рентгеновского всплеска по данным GOES. Если в этом временном интервале встречалось более одной оптической вспышки, то такая рентгеновская вспышка не рассматривалась. Если была только одна оптическая вспышка, то сравнивались ее координаты и балл с приведенными в базе данных GOES. В случае несоответствия оптического балла и при разнице координат более чем на 5° рентгеновская вспышка исключалась из рассмотрения. Если все проверки проходили успешно, то считалось, что рентгеновский всплеск был вызван данной оптической вспышкой. Результаты отбора показывают, что примерно 25 % рентгеновских вспышек в каталогах GOES не отождествляются уверенно с оптическими вспышками.

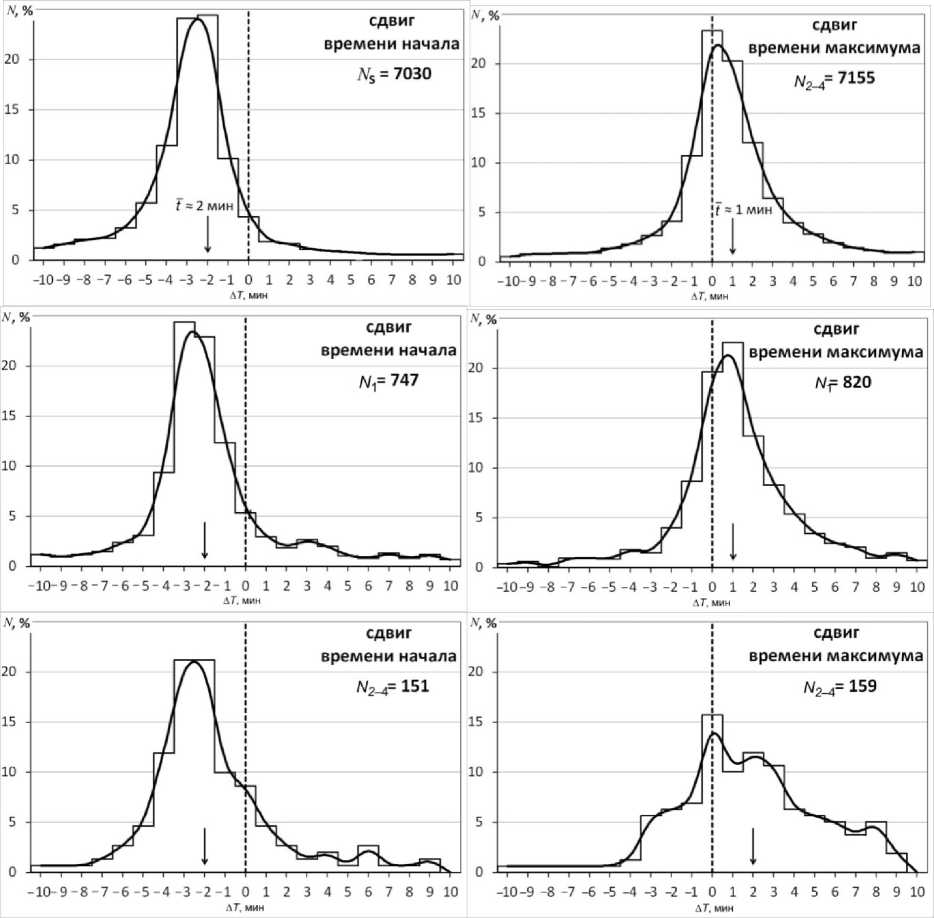

По сформированной базе данных была определена разница во времени между началами (макси- мумами) вспышки в оптическом и рентгеновском излучении (рис. 8). Временные параметры в каталогах оптических и рентгеновских вспышек приводятся с точностью до минуты.

Согласно полученным результатам, рентгеновское излучение возникает примерно на 2 мин раньше оптического излучения вне зависимости от оптического класса вспышки, что согласуется с результатами работы [Thomas, Teske, 1971] . Максимум излучения в рентгене для МВ и вспышек класса 1 наступает примерно на 1 мин позже максимума изучения в оптическом диапазоне, для вспышек классов 2–4 — на 2 мин позже.

ВЫВОДЫ

В работе выполнен анализ вспышечной активности в 21–24-м солнечных циклах. Показано, что на протяжении всего периода число солнечных вспышек, зарегистрированных в оптическом и рентгеновском диапазонах, постепенно снижалось, что могло быть обу- словлено влиянием на одиннадцатилетние циклы глобального тренда солнечной активности (столетнего цикла). Вместе с тем по данным спутников GOES обнаружено возрастание от цикла к циклу числа вспышек рентгеновского класса В, что свидетельство-вало, вероятно, о постепенном снижении рентгенов-ского фона Солнца. Установлено, что солнечные вспышки малой мощности оптического класса S сопровождаются потоками протонов и рентгеновским излучением разной мощности, в том числе класса Х. Показано, что для оптических вспышек разных классов диапазоны излучения в мягком рентгене в значительной степени перекрываются. Разработана методика, позволяющая соотнести оптическую и рентгеновскую вспышки, показавшая высокую степень надежности. По сформированной с ее помощью базе данных определены средние времена начала и максимума излучения вспышек в оптическом и рентгеновском диапазонах. Установлено, что вне зависимости от оптического класса вспышки рентгеновское излучение появляется в среднем на 2 мин раньше оптического. Максимум рентгеновского излучения для малых оптических вспышек класса S и вспышек класса 1 наступает примерно на 1 мин позже максимума оптического излучения, для вспышек классов 2–4 — на 2 мин позже.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 и поддержана грантом РФФИ 19-52-45002.

Список литературы Солнечные вспышки малой мощности в оптическом и рентгеновском диапазонах длин волн в 21-24-м солнечных циклах

- Алтынцев А.Т., Банин В.Г., Куклин Г.В., Томозов В.М. Солнечные вспышки. М.: Наука, 1982. 246 с.

- Смит Г., Смит Э. Солнечные вспышки М.: Мир, 1966. 426 с.

- Сотникова Р.Т., Москаленко А.В. Солнце в рентгеновских лучах // Тр. VII симпоз. по солнечно-земной физике России и стран СНГ. Троицк, 1999. С. 156-161.

- Culhane J.L., Phillips K.J.H. Solar X-ray bursts at energies less than 10 keV observed with OSO-4 // Solar Phys. 1970. V. 11, iss. 1. P. 117-144. DOI: 10.1007/BF00156556

- Drake J.F. Characteristics of soft solar X-ray bursts // Solar Phys. 1971. V. 16, iss. 1. P. 152-185. 10.1007/ BF00154510. DOI: 10.1007/BF00154510

- Fletcher L., Dennis B.R., Hudson H.S., et al. An observational overview of solar flares // Space Sci. Rev. 2011. V. 159, iss. 1-4. P. 19-106.

- DOI: 10.1007/s11214-010-9701-8

- Kurt V.G. Electrons and X-ray emission of solar flares // Basic Plasma Processes on the Sun: Proc. 142th Symposium of the International Astronomical Union. 1990. P. 409-413.

- DOI: 10.1017/S007418090008832X

- Pearce G.A., Harrison R.A. Statistical analysis of the soft X-ray profiles of solar flares // Astron. Astrophys. 1988. V. 206, N 1. P. 121-128.

- Temmer M., Veronig A., Hanslmeier A., et al. Statistical analysis of solar Hα flares // Astron. Astrophys. 2001. V. 375, N 3. P. 1049-1061. :20010908.

- DOI: 10.1051/0004-6361

- Thomas R.J., Teske R.G. Solar soft X-rays and solar activity. II: Soft X-ray emission during solar flares // Solar Phys. 1971. V. 16, iss. 2. P. 431-453.

- DOI: 10.1007/BF00162486

- Veronig A., Temmer M., Hanslmeier A., et al. Temporal aspects and frequency distributions of solar soft X-ray flares // Astron. Astrophys. 2002. V. 382, N 3. P 1070-1080. 10.1051/ 0004-6361:20011694.

- DOI: 10.1051/0004-6361

- URL: http://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/h-alpha/events/ (дата обращения 19 сентября 2019 г.).

- URL: https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/x-rays/goes/xrs/ (дата обращения 19 сентября 2019 г.).

- URL: https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-features/solar-flares/documentation/readme_solar-features_solar-flares.pdf (дата обращения 19 сентября 2019 г.).

- URL: https://sidstation.loudet.org/solar-activity-en.xhtml (дата обращения 19 сентября 2019 г.).

- URL: https://umbra.nascom.nasa.gov/SEP/ (дата обращения 19 сентября 2019 г.).