Солонцы зон тектонических разломов севера Баргузинской котловины (Бурятия, Россия)

Автор: Убугунов В.Л., Убугунова В.И., Чижикова Н.П., Варламов Е.Б., Хитров Н.Б., Жамбалова А.Д.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 2 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

В северной части Бурятии формируются не типичные для лесостепной зоны сильно засоленные почвы, относящиеся к типу солонцов. Они имеют локальное распространение и приурочены к остепненным высоким пойменным или первым надпойменным террасам. Засоленные почвы расположены в зоне влияния минеральных термальных вод Кучигерского источника. Изученные почвы криотурбированы, засолены, загипсованы, подстилаются мерзлотой, имеют глинистую дифференциацию профиля. Почвы формируются на довольно однородном литологическом субстрате. На глубинах 54-115 см встречаются гидрослюды биотитового (триоктаэдрического) типа, упорядоченные смешанослойные слюда-смектитовые образования (ректорит), хлорит, каолинит. Солонцовый процесс характеризуется разрушением глинистых минералов ректоритового типа, относительным обогащением хлоритом и гидрослюдой биотитового типа. В иллювиальной части профиля (20-54 см) основными компонентами фракции менее 1 мкм являются гидрослюды биотитового типа, хлорит и сильно разупорядоченное слюда-смектитовое образование. Солонцовый процесс привел к изменению структурной организации чередования пакетов, превратив ректо-рит (упорядоченное смешанослойное образование) в неупорядоченное смешанослой-ное образование слюда-смектитового типа с различной сегрегацией пакетов слюдистого и смектитового типа. Изученные почвы имеют смешанный, преимущественно сульфатный кальциевонатриевый химизм засоления. Процесс сильного засоления связан с рядом факторов, основным из которых является дополнительный источник легкорастворимых солей из разгружающихся кучигерских гидротерм. Задержка солей в профиле почв связана в значительной степени с наличием мерзлоты. Солонцы зон разломов имеют темногумусовую аккумуляцию органического вещества и щелочно-глинистую дифференциацию профиля.

Почвы, гидротермальные источники, бурятия, мерзлота, разлом

Короткий адрес: https://sciup.org/148317982

IDR: 148317982 | УДК: 631.48 | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-2-38-48

Текст научной статьи Солонцы зон тектонических разломов севера Баргузинской котловины (Бурятия, Россия)

Северная часть Бурятии находится в таежной зоне, где развитие процессов засоления и формирование солонцов не является типичным для данной территории. Появление засоленных почв стало возможным после образования крупных разломов земной коры с обширными межгорными впадинами Байкальского рифта. Сильное расчленение рельефа обусловило существенное перераспределение тепла и влаги, в результате чего в котловинах возникли субаридные условия, достаточные для локального засоления почв. Почвенные исследования, послужившие основой для данного сообщения, проводились в Баргузинской котловине — северном форпосте степей Евразии. На изученной территории, несмотря на ее северное и приподнятое положение, отмечаются достаточно обширные засоленные массивы и локальные проявления как поверхностного засоления почвенного покрова, так и почв с выраженной аккумуляцией солей и щелочно-глинистой дифференциацией в срединной части профиля.

Объект и методика исследований

Засоленные почвы изучены в самой северной части Баргузинской котловины, в окрестностях с. Ядаг, в районе заимки Ангото. Они занимают приподнятые остепненные пойменно-луговые пространства на территориях, контактирующих с зонами выклинивания термальных (40-50°С) минерализованных вод Кучигер-ского источника. Эти воды относятся к кульдурскому типу, отличаются низкой минерализацией, высоким содержанием кремниевой кислоты, сульфатов, фтора, натрия, имеют высокую щелочность (рН 9,9) [Плюснин и др., 2013; Шварцев и др., 2015].

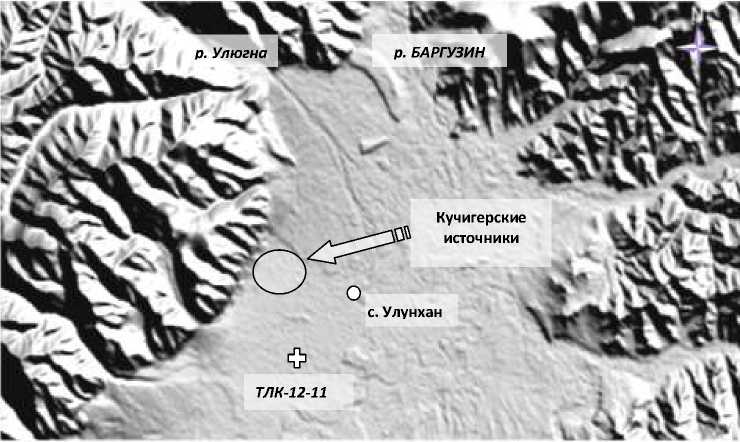

Рис 1. Географическое положение и рельеф в районе закладки разреза

Ниже приводим морфологическое описание профиля почвы.

Разрез ТЛК-12-11. Дата закладки — 12.07.2011. Разрез заложен в приустьевой части поймы р. Улюгна (правого притока р. Баргузин), в юго-западном направлении от с. Улюнхан (N54°49'46,5''; E111º01'48,2'', h=553 м) на высоком, редко затопляемом участке с относительно ровной, местами слабоволнистой поверхностью (рис. 1). Растительность представлена разнотравно-леймусовым остепнен-ным луговым сообществом с относительно высоким проективным покрытием.

AUs, cs (0–20/32 см). Темно-серый, влажный, уплотненный, мелкозернистый в верхней части горизонта (2–3 см), легкосуглинистый, отмечаются мерзлотные нарушения, пронизан корнями травянистых растений, сверху слабо вскипает от HCl, ниже — местами бурно; переход ясный, выражен по цвету и плотности, граница языковатая.

[AU, SEL, BSN] @, s, cs (20/32–54 см). Неоднородно окрашенный вследствие криотурбаций, в общей тональности бледно-палевый с пятнами и полосчатыми завихрениями серого и темно-серого материала гумусового горизонта. Морфологически выражена диагональная трещина, уходящая вглубь, до дна вскрытого профиля, заполненная аллювиальным песком. Горизонт увлажненный, плотный, плитчато-призматический, легкосуглинистый, встречаются корни травянистых растений, копролиты и кротовины, вскипает от НСl; переход ясный, выражен по цвету, граница волнистая.

Cs,q~~(54-63/77 см). Пестро окрашенный, светло-коричневый со светлосерыми и охристо-ржавыми многочисленными пятнами, увлажненный, плотный, непрочнокомковатый, легкосуглинистый, встречаются единичные корни травянистых растений, бурно вскипает от НС1; переход резкий, выражен по цвету, гранулометрическому составу и плотности, граница языковато-карманная.

2Cs~~(63/77–91/98 см). Светло-серый, увлажненный, рыхлый, бесструктурный, связнопесчаный аллювий, вскипает от НС1; переход резкий, выражен по цвету и гранулометрическому составу, граница волнистая.

[AU] Cs,q~~(91/98–130 см). Представляет серию погребенных темно-серых гумусовых, почти черных прослоек с наносами мелкого светло-коричневого аллювиального песка с ржаво-охристыми пятнами, увлажненный, уплотненный, непрочнокомковатый, легкосуглинистый, бурно вскипает от НС1; переход резкий, выражен по цвету, гранулометрическому составу, граница мелковолнистая.

3Cca, s~~┴(130–145 см). Серый со слаборжаво-охристыми пятнами, увлажненный, уплотненный, бесструктурный, супесчаный, бурно вскипает от НС1, с глубины 145 см мерзлота.

Классификационное положение изученной почвы достаточно сложное. Это связано с отсутствием выраженной призматической, столбчатой или глыбистой структуры, которая является одним из важнейших диагностических признаков солонцов. По комплексу физико-химических свойств эту почву можно диагностировать как солонец темногумусовый засоленный, гипссодержащий, криотур-бированный, мерзлотный [Классификация …, 2004; Полевой…, 2008]. Исследуя засоленные почвы зон разломов в Казахстане, Н.С. Касимов (1980) предложил относить такие почвы к солонцам зон разломов. В этих почвах проявляется, наряду с классическими факторами почвообразования, мощное влияние эндогенного процесса в виде дополнительного привноса легкорастворимых соединений со значительных глубин. Почвы, сформированные в зонах влияния разгрузки гидротермальных вод, имеют ряд отличий от классических вариантов солонцов, что мы и отмечаем для изученных почв.

Физико-химические и химические свойства определяли общепринятыми методами [Аринушкина, 1970]. Минералогический состав определен рентгендифрак-тометрическим методом с использованием универсального рентгендифрактометра HZG-4A фирмы Carl Zeiss Yene (Германия). Приготовление препаратов осуществлено методом седиментации на покровные стекла [Горбунов, 1971]. Минералы диагностированы на основе ряда руководств по минералогии [Руководство…, 1975; Градусов, 1976; Соколова и др., 2005]. Полуколичественное содержание основных минеральных фаз во фракциях <1 мкм установлено по методике Биской (Biscaye, 1964), в пылеватых фракциях — по методу Кука (Cooketal, 1975).

Результаты и обсуждение исследований

Морфологическое строение изученной почвы характеризуется в верхней части профиля наличием процессов гумусонакопления, глинистой дифференциации и криотурбаций. Плитчато-призматическая структура солонцового горизонта выражена очень слабо. В нижней части профиля морфологически слабо проявляются процессы квазиглееватости. С глубины 145 см фиксируется многолетняя мерзлота. Генетическое сложение верхних — гумусового, надсолонцового и солонцового — горизонтов нарушено криотурбационными процессами, что осложняет визуальную диагностику данной почвы в полевых условиях. Тем не менее распределение и уровни содержаний в профиле легкорастворимых солей и илистой фракции дают четкое представление о проявлении в изученных почвах щелочно-глинистодифференцированных процессов.

В гранулометрическом составе почвы преобладают фракции крупной пыли и мелкого песка, на долю которых по профилю приходится суммарно от 53 до 83% общего количества фракций (табл. 1).

Таблица 1

Гранулометрический состав солонца зон разлома

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракций, мм, % |

||||||

|

1 0,25 |

0,25 0,05 |

0,05 0,01 |

0,01 0,005 |

0,005 0,001 |

<0,001 |

<0,01 |

||

|

AUs, cs |

0–20/32 |

9 |

27 |

38 |

7 |

11 |

8 |

26 |

|

[AU,SEL,ASN]@,s,cs |

20/32–54 |

9 |

23 |

33 |

7 |

11 |

17 |

25 |

|

Cs,q~~ |

54–63/77 |

2 |

42 |

36 |

6 |

6 |

9 |

21 |

|

2Cs~~ |

63/77– 91/98 |

33 |

44 |

14 |

1 |

2 |

7 |

10 |

|

[AU]Cs,q~~ |

91/98– 130 |

0 |

38 |

40 |

7 |

7 |

9 |

23 |

|

3Cca,s~~ ┴ |

130–145 |

3 |

66 |

17 |

3 |

3 |

8 |

14 |

Верхние горизонты до глубины 54 см имеют очень близкий состав со слабой сортировкой, что может свидетельствовать о выветривании песчаных частиц insitu и очень длительном периоде функционирования почвы без свежих аллювиальных или эоловых наносов. По следам криотурбации и возросшей доле крупной пыли можно предполагать криогенное выветривание частиц. В солонцовом горизонте было отмечено также выраженное иллювиирование ила.

Наиболее важную информацию имеют фракции менее 1 мкм. В почвообразующей породе (130–145 см) и на глубинах 54–145 см в изученных почвах встречаются гидрослюды биотитового (триоктаэдрического) типа, упорядоченные смешанослойные слюда-смектитовые образования (ректорит), хлорит и каолинит. Солонцовый процесс привел к текстурной дифференциации илистого материала по элювиально-иллювиальному типу (табл.1), в результате чего произошло разрушение глинистых минералов, прежде всего наиболее выветриваемого компонента ила – упорядоченного смешанослойного образования ректоритового типа. Этот минерал довольно редко встречается в почвах [Градусов, Чижикова, 1967; Градусов и др., 1967, 1968]. Он определен по наличию целочисленной серии отражений, кратных 24 Å(2,4 нм), 12Å (1,2 нм) и т.д. Элювиальная часть профиля относительно обогатилась хлоритом и гидрослюдой биотитового типа. Однако структурное состояние минералов, фиксируемое по интенсивности рефлексов и их асимметрии, свидетельствует о существенном изменении кристаллической решетки этих минералов под действием солонцового процесса. Последнее подтверждается наличием рентгеноаморфных веществ, которые создают фон на рентгендифрактограммах в пределах от 18 до 31° 2Ɵ.

В иллювиальной части профиля, в образце с глубины 20–54 см, количество фракции менее 1 мкм увеличено до 17%. Основными компонентами являются гидрослюды биотитового типа, хлорит и сильно разупорядоченное слюда-cмектитовое образование, т.е. солонцовый процесс привел к изменению струк- турной организации чередования пакетов, превратив ректорит (упорядоченное смешанослойное образование) в неупорядоченное смешанослойное образование слюда-смектитового типа с различной сегрегацией пакетов слюдистого и смектитового типа. Именно это образование мигрирует из элювиальной части с формированием иллювиального горизонта под влиянием солонцового процесса.

Изученная почва слабощелочная, диапазон варьирования значений рН по профилю от 7,7 до 8,5, с пиком в нижних слоях в серии погребенных гумусированных прослоек (табл. 2). Карбонаты (CO2) присутствуют с поверхности, максимум их приурочен к солонцовому горизонту (6,4 %), а ниже концентрации стабилизируются на уровне 3,1–3,8%.

Таблица 2

Физико-химические свойства солонца зон разлома

|

Горизонт |

Глубина, см |

рН водн |

СО 2 |

Гумус |

Плотн. остат. |

Сумма токс. солей |

ЕКО*, мг.экв./ 100 г |

|

% |

|||||||

|

AUs, cs |

0–20(32) |

7,7 |

1,31 |

5,04 |

1,44 |

0,34 |

24,0 |

|

[AU,SEL,A SN]@,s,cs |

20(32)–54 |

7,8 |

6,38 |

1,62 |

1,86 |

1,03 |

17,1 |

|

Cs,q~~ |

54–63(77) |

8,1 |

3,66 |

0,62 |

1,08 |

0,19 |

15,8 |

|

2Cs~~ |

63(77)– 91(98) |

7,7 |

3,10 |

0,11 |

0,60 |

0,51 |

11,4 |

|

[AU]Cs,q~~ |

91(98)–130 |

8,5 |

3,57 |

0, 42 |

0,41 |

0,24 |

10,2 |

|

3Cca,s~~ ┴ |

130–145 |

8,1 |

3,76 |

0,39 |

0,34 |

0,19 |

6,3 |

* – емкость катионного обмена.

Содержание легкорастворимых, в т.ч. токсичных, солей достаточно высокое (табл. 3). Наибольшие их концентрации (1,1–1,9%) отмечены в верхних горизонтах. По соотношению анионов во всех горизонтах, кроме 2Сs, доминируют сульфаты, составляя 59–92% от общей суммы анионов. Доля сульфатов с глубиной постепенно снижается. Гидрокарбонаты, как правило, не превышают четверти (6– 26%) от суммы анионов, но в гор. Сs, q их количество возрастает более чем до двух третей (68 %). Среди катионов выделяются кальций и натрий, в меньшей степени — магний. Доля кальция наибольшая в гумусовом горизонте (70%), а глубже она варьирует от 27 до 45%. Участие натрия, напротив, минимально в верхней части профиля (8%), а глубже составляет около половины от суммы катионов (от 45– 51 до 65%). Доля магния заметна только в двух верхних горизонтах (17–21%), что может быть обусловлено криогенным выветриванием [Ясько, 1975].

Химизм засоления смешанный и меняется по профилю (табл. 4). По щелочности он нейтральный или карбонатно-щелочно-земельный, по соотношению катионов — в гумусовом горизонте магниево-кальциевый, глубже — кальциево-натриевый, а по анионам — в основном сульфатный. В верхнем слое отмечается присутствие гипса. Солонцы засолены, условная степень их засоления по плотному остатку — сильная, а в зависимости от суммы токсичных солей и химизма засоление среднее и сильное в верхних слоях и слабое — в нижних.

Таблица 3

Результаты анализа водной вытяжки солонца зон разлома

|

Слой, см |

СО 3 2- |

Общая щелочн. (HСО 3 -) |

Сl- |

SО4 2- |

Сa2+ |

Mg2+ |

Na+ |

K+ |

||

|

общ. |

токс. |

|||||||||

|

ммоль(экв)/100 г почвы |

||||||||||

|

0-20/32 |

0,00 |

1,10 |

0,28 |

16,9 |

5,20 |

12,8 |

3,90 |

1,55 |

0,03 |

|

|

20/32–54 |

0,00 |

4,87 |

0,24 |

17,0 |

14,87 |

7,00 |

3,80 |

11,3 |

0,02 |

|

|

54–63/77 |

0,24 |

4,00 |

1,25 |

0,35 |

0,00 |

2,80 |

0,60 |

2,87 |

0,05 |

|

|

63/77–91/98 |

0,16 |

2,40 |

0,24 |

9,97 |

7,07 |

5,30 |

1,00 |

6,53 |

0,02 |

|

|

91/98–130 |

0,16 |

1,20 |

0,32 |

4,82 |

3,12 |

2,90 |

0,40 |

3,18 |

0,02 |

|

|

130–145 |

0,16 |

1,06 |

0,44 |

2,38 |

2,34 |

1,10 |

0,30 |

2,62 |

0,02 |

|

|

Кучигерские гидротермальные источники, мг/дм3 [Будагаева и др., 2005] |

||||||||||

|

«Колодец» |

54,00 |

52,46 |

14,20 |

126,0 0 |

0,00 |

8,02 |

2,43 |

117,07 |

||

|

«Грифон» |

60,00 |

31,72 |

10,65 |

97,00 |

0,00 |

8,02 |

3,65 |

95,45 |

||

Источником солей в изученном солонце являются расположенные рядом минеральные кучигерские источники. В составе солей вод источников и солонцов и выявлено сходство, которое заключается в высокой доле натрия и сульфатов, но есть и различия: в источниках очень мало кальция, но существенно больше карбонатов и гидрокарбонатов. Очевидно, что в ходе педогенных процессов исходный состав солей, поступающих с грунтовыми водами, трансформируется, т. к. почвы аккумулируют кальций, что характерно для степных и остепненных луговых почв региона. Поэтому доля этого элемента в почвах возрастает, а легкорастворимых карбонатов — снижается при их осаждении в виде кальцита.

Таблица 4

Химизм и степень засоления зон разлома

|

Слой, см |

Химизм засоления по |

Степень засоления в зависимости от химизма по: [Базилевич, Панкова, 1972] |

||

|

щелочности |

соотношению анионов |

соотношению катионов |

||

|

0–20/32 |

нейтральный |

сульфатный |

магниево-кальциевый |

средняя |

|

20/32–54 |

карбонатно-щелочноземельный |

не установлен |

кальциево-натриевый |

сильная |

|

54–63/77 |

не установлен |

не установлен |

кальциево-натриевый |

средняя |

|

63/77–91/98 |

нейтральный |

сульфатный |

кальциево-натриевый |

средняя |

|

91/98–130 |

нейтральный |

сульфатный |

кальциево-натриевый |

слабая |

|

130–145 |

карбонатно-щелочноземельный |

не установлен |

кальциево-натриевый |

слабая |

Заключение

Развитие засоленных почв в условиях севера Бурятии связано с разломной тектоникой и выклиниванием минерализованных термальных вод Кучигерского источника. Солонцы зон тектонических разломов формируются на высоких ос-тепненных пойменных участках и на низких надпойменных террасах с неглубоким залеганием многолетней мерзлоты на довольно однородном литологическом субстрате, состоящем из гидрослюд биотитового (триоктаэдрического) типа, упорядоченных смешанослойных слюда-смектитовых образований (ректорит), хлоритов и каолинита. Солонцовый процесс приводит к изменению структурной организации чередования пакетов, превратив ректорит (упорядоченное смеша-нослойное образование) в неупорядоченное смешанослойное образование слюда-cмектитового типа с различной сегрегацией пакетов слюдистого и смектитового типа.

Процесс сильного засоления почв севера Бурятии связан с рядом факторов, основным из которых является дополнительный источник легкорастворимых солей из разгружающихся кучигерских гидротерм. Задержка солей в профиле почв происходит в значительной степени из-за наличия мерзлотного водоупора.

Список литературы Солонцы зон тектонических разломов севера Баргузинской котловины (Бурятия, Россия)

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. Москва: Изд-во МГУ, 1970. 487 с

- Базилевич Н.И. Опыт классификации почв по содержанию токсичных солей и ионов / Н.И. Базилевич, Е.И. Панкова // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Вып.5. 1972. С. 36-40

- Будагаева В.Г. Гидрологическая и микробиологическая характеристика гидротермы Кучигер / В.Г. Будагаева // Вестник БГУ. № 3. 2005. С. 59-62

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв к минералогическим анализам / Н.И. Горбунов // Методы минералогического и микроморфологического изучения почв. Москва: Наука, 1971. С. 5-15

- Градусов Б.П. Межслоевые катионы в ректорите из Кули-Колон (Таджикистан) / Б.П. Градусов, Н.П. Чижикова // Рентгенография минерального сырья. № 7. М.-Л.: Наука, 1966