Соната для альта и фортепиано ор. 51 f-moll (1954) В.Я. Шебалина в отечественной музыке 50-х гг. XX в: контексты творчества

Автор: Радзецкая О.В.

Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki

Рубрика: Культура и искусство

Статья в выпуске: 3 (13), 2023 года.

Бесплатный доступ

В исследовании формируется представление об особенностях развития камерно-ансамблевой музыки, ознаменовавшей новый этап развития сонатной формы, и путях ее становления в отечественном искусстве середины XX века. Некоторые произведения, созданные в эти годы в жанре камерного ансамбля, положили начало целой галерее образов, находившихся в прямой взаимосвязи с атмосферой послевоенного времени, его вдохновенно созидательным началом. В центре внимания автора - творчество В.Я. Шебалина и его Соната для альта и фортепиано f-moll ор. 51 № 2 из цикла «Три сонаты» (1954). Определена специфика художественного мышления композитора и направления его деятельности с целью решения практических задач при изучении современного репертуара камерных ансамблей.

Отечественное музыкальное искусство, камерный ансамбль, соната для альта и фортепиано, в.я. шебалин

Короткий адрес: https://sciup.org/170200542

IDR: 170200542 | УДК: 78.082.2 | DOI: 10.48164/2713-301X_2023_13_79

Текст научной статьи Соната для альта и фортепиано ор. 51 f-moll (1954) В.Я. Шебалина в отечественной музыке 50-х гг. XX в: контексты творчества

В истории отечественного музыкального искусства середина 50-х гг. XX в. запечатлена как время созидания и завоевания новых культурных высот. Стремление к возвышенным целям и идеалам было обусловлено общим эмоциональным настроем: темами труда, мирной жизни, светлой патетикой чувств. Эпические мотивы, тема радости детства, национальный фольклор, романтическая героика и лирика составили многообразную палитру композиторского творчества. Большая работа проводилась по популяризации советской камерной музыки. Задачами исполнительского искусства становились, «во-первых, развитие и укрепление сложившихся традиций в трактовке классических произведений советского творчества; во-вторых, неустанная пропаганда новых сочинений, а, следовательно, установление новых художественных принципов интерпретации» [1, c. 120].

Среди известных исполнителей-альтистов, принимавших в этом процессе самое активное участие – В.В. Борисовский, Д.В. Шебалин (Квартет имени Бетховена и Квартет имени Бородина), Р.Б. Баршай1, организатор и руководитель прославленного Московского кам ерного оркестра, и др.2

Каждый из этих выдающихся музыкантов выступал также и с сольными программами. В период 1950-х гг. их репертуар пополнился несколькими циклическими формами, одна из которых, Соната для альта и фортепиано В.Я. Шебалина, была посвящена его сыну Д.В. Шебалину1.

Личность и творчество композитора Виссариона Яковлевича Шебалина стали примером удивительно разносторонней деятельности музыканта, педагога, ученого и общественного деятеля. Уже после премьеры Первой симфонии, студенческой работы, тепло встреченной публикой и критикой, в журнале «Музыка и революция» Б.В. Асафьев писал: «…Шебалин – несомненно крепкий и волевой талант… Это – молодой, крепко вцепившийся корнями в почву дубок. Он еще развернется, раскинется и пропоет мощный и полный радости гимн жизни» [Цит. по: 3]. Среди его произведений трудно назвать жанры, в которых не проявилось бы его замечательное дарование. Ученик Н.Я. Мясковского и продолжатель традиций русской композиторской школы, он оставил богатое и разнообразное творческое наследие, содержащее большое количество сочинений, ставших этапами в развитии отечественного искусства, в том числе симфонии и хоры, инструментальные ансамбли и оперы, романсы, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам. Н.А. Листова подчёркивает: «…все привлекало внимание музыканта. И на всем, что было им создано, лежал отпечаток большого таланта, высокого мастерства, безупречного вкуса. Искусство Шебалина глубоко по мысли, по этической направленности» [5, c. 3].

Большое значение для отечественной музыки имела работа над восстановлением, редактированием и завершением «многих произведений М.И. Глинки (Симфония на 2 русские темы, Септет, экзерсисы для голоса и др.), М.П. Мусоргского («Сорочинская ярмарка»), С.С. Гулака-Артемовского (II акт оперы «Запорожец за Дунаем»), П.И. Чайковского, С.И. Танеева» [3]. Необыкновенно теплые слова о В.Я. Шебалине оставил

Д.Д. Шостакович: «Это был удивительно прекрасный человек. Его доброта, честность, исключительная принципиальность всегда восхищали меня», – писал он в своих воспоминаниях2 [Цит. по: 3].

Для камерного ансамбля композитором были написаны Трио для скрипки, альта и виолончели g-moll ор. 4 (1924) и Трио для скрипки, виолончели и фортепиано A-dur ор. 39 (1947); девять струнных квартетов в 1923-1963 гг., а также Соната для скрипки и альта c-moll ор. 35 (1940), цикл «Три сонаты» op. 51: Соната для скрипки и фортепиано (№ 1) A-dur (1958), Соната для альта и фортепиано (№ 2) f-moll (1954)3 и Соната для виолончели и фортепиано (№3) C-dur (1960).

Последний цикл был задуман, когда В.Я. Шебалин уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем, пошатнувшимся после известного постановления 1948 г.4, после чего его отстранили от должности ректора Московской консерватории5.

«Три сонаты – для скрипки, альта и виолончели с фортепиано, – образующие цикл (ор. 51, 1954-1960), продолжают тенденцию к обогащению тембрового звучания камерного ансамбля, к полнозвучной, насыщенной фактуре, определившуюся еще в Фортепианном трио. Заметим, что обогащение тембра вызвано стремлением автора к красочности. В этом смысле триада темброво богаче, щедрее, чем, например, более ранняя Соната для скрипки и альта», – отмечает Н.А. Листова [5, c. 263-264]. Показательная деталь: в 1920-е гг. Шебалин входил в Ассоциацию современной музыки и состоял в неформальном объединении московских музыкантов, лидером которого был Н.Я. Мясковский1, о чем в «Музыкальной жизни» пишет В.В. Протопопов: «В конце 20-х – начале 30-х годов Шебалин отдал дань модернистским веяниям. Это временное увлечение вскоре потухло под воздействием общей атмосферы советской художественной культуры»2 [8, c. 14].

Впрочем, интерес к новому искусству нашел свое отражение в отдельных сочинениях Шебалина для камерного ансамбля. Однако композитор не увлекался додекофонией. Более того, относился к ней резко отрицательно. В своих воспоминаниях он подчеркивал, что данная система должна «служить диатонике в условиях строгого тонального центра, крепкого и нерушимого»3. Тем не менее опыты с серийной техникой не обошли стороной жанр струнного квар-тета4. Анализируя последний из них, Н.А. Листова пишет: «Творческий подход

Шебалина к сериям особенно очевиден в заключении первой части квартета, как бы содержащей наглядный музыкальный вывод. Она завершается темой главной партии. Ее фактура (октавы), тембр, ритм (крупные длительности) напоминают о вступлении. Тема почти целиком “укладывается” в 12 хроматических звуков…» [5, c. 271].

Ничего подобного нельзя обнаружить в камерных ансамблях с участием фортепиано. Сочинения для скрипки и виолончели5 на сегодняшний день рассмотрены музыковедами только в общих чертах, что-либо аналогичное по отношению к альтовой сонате удалось найти лишь у Э.Е. Алексеева, В.М. Блока и М.М. Гринберга6. Произведения ор. 51 обнаруживают интонационно-тематическую близость музыкального материала с преобладанием лирических настроений и светлой гаммы чувств. Песенное начало позволяет как нельзя лучше подчеркнуть красоту альтового тембра и его звуковые краски, а в целом – богатую инструментальную природу, ярко ощущаемую с первых тактов произведения. Не обращаясь к конкретному цитированию фольклорных источников, не занимаясь стилизацией и реконструкцией, композитор в полной мере передает национальный характер своей музыки. «Нам хотелось бы на первом плане поставить иное – широту, протяженность тематизма и, следовательно, всего музыкально-образного строя его сочинений, – отмечает В.В. Протопопов. – Это связано с определяющим влиянием народно-песенного начала, столь сильного в его музыке. …И удачно согласуется с направлением творчества композитора» [8, c. 14-15]. На примере других сонатных allegro, в частности главной партии фортепианного Трио (пример 1) нетрудно проследить интонационную родственность и вполне уловимое сходство мелодического рисунка с тематическим материалом альтовой сонаты (пример 2), а также Шестого и Седьмого квартетов.

Разнообразна лирическая палитра образов. В Трио – это патетика и пафос, возвышенная гимническая краска, вСедьмом квартете – задушевная мягкость и простота1, Альтовая соната и Шестой квартет близки между собой взволнованностью музыкального высказывания и порывистостью чувств2. Полифонические приемы развития позволяют наполнить музыкальную ткань выразительными подголосками, родственными по своему рисунку и звучанию. Они являются связующим материалом, организующим всю инструментальную фактуру, которая воспринимается живо и динамично в интенсивном развитии тематических линий. Здесь Шебалин остается верным своему художественному credo, сформированному более ранними опытами в жанрах камерной музыки. Истоки этого стиля во многом происходят из увлечения жанром струнного квартета и непосредственного влияния Н.Я. Мясковского и С.И. Танеева, способствовавших «в самоограничении средств находить повод к творческой концентрации» [13, c. 64]. К характеристике стиля добавим мнение С.В. Аксюка: «Применяемые им приемы подголосочной полифонии, самый характер мелодии, близки народно-песенному строю, – все это воспринимается вовсе не как дань внешне понятной народности, а как глубоко осознанная, живая форма правдивого воплощения образа» [14, c. 145]. Данный вывод в полной мере можно отнести не только к хоровой музыке, но и к сочинениям Шебалина для камерного ансамбля.

Первая часть сонаты (Con libertà. Allegro) начинается небольшим инструментальным вступлением, в котором уже слышится будущий характер главной партии, звучащей у альта на фоне остинатного гармонического подголоска рояля (пример 3). Соединение этих линий создает гибкое мелодическое движение широкого дыхания и лирического настроя – песенного по своей музыкальной природе (пример 4), что позволяет говорить о Шебалине «как о художнике, обладающем редким даром сопереживания и творческого взгляда на мир» [15, c. 301].

В дальнейшем основная тема, переходя к фортепиано, достигает по мере своего развития мощного звучания ансамблевых унисонов, подчеркивая таким образом смысловой потенциал этой музыки, ее экспрессию и силу, «ощущение романтического полета и поэтического высказывания» [16, c. 96]. Побочная партия (пример 5), написанная в традиционном тонико-доминантном соотношении, родственна по своему интонационному рисунку предыдущему материалу3. Это – пространство света и чувственной лирики. Тема альта сопровождается красивым подголоском рояля4, воспринимаемым как свирельный наигрыш, поддерживаемый волнообразным гармоническим ostinato басового регистра.

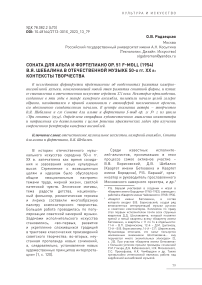

Пример 1

В.Я. Шебалин. Фортепианное трио A-dur , ор. 39 (1947). Часть 1, главная партия, т. 1-9:

Пример 2

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано, ор. 51 f-moll (1954). Часть 1, фрагмент главной партии, т. 7-12:

Пример 3

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1. Фрагмент вступления, т. 1-6:

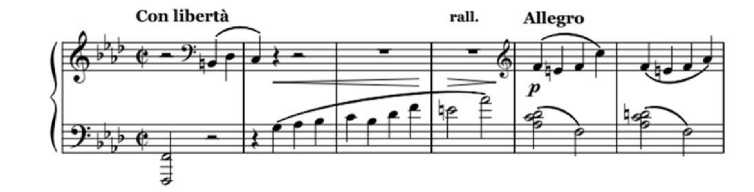

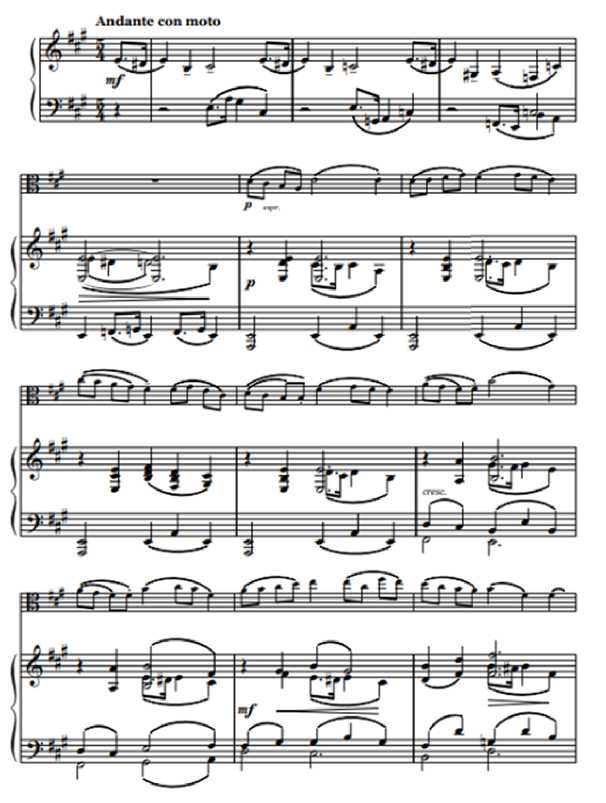

Пример 4

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1. Тема главной партии, т. 7-18:

Пример 5

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1. Тема побочной партии, т. 58-73:

В теме побочной партии Шебалин по-прежнему не меняет принцип организации музыкальной ткани, насыщая ее полифонической динамикой, диалоговыми репликами и усложненной хроматикой. Интересны колористические эффекты, заставляющие услышать и почувствовать в разложенных аккордах фортепиано балладные переливы гуслей (пример 6), картины ожившей старины и ее величавую поступь.

Такой гимнический настрой создается при помощи нарочитой акцентировки мелодических линий, подчеркнутого и многократного повторения определенных ритмоформул (пример 7) и, конечно, яркой динамической краски. При этом рисунок ансамблевой фактуры воспринимается достаточно строго и графично, с четко выверенными функциями каждого инструмента.

Тембровая палитра альта решена весьма разнообразно за счет выразительного сопоставления регистровой звучности, а в некоторых случаях и сурдины (пример 8), находящихся в прямой зависимости от художественных задач текста.

Пример 6

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1, т. 119-126:

Пример 7

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1, т. 169-174:

Архаичны скупые аккордовые последовательности, предваряющие, как правило, появление нового смыслового материала. В целом, первая часть сонаты не лишена некоторой «размытости» формы, что во многом компенсируется ее внутренней экспрессией и активным характером изложения.

Вторая часть (Andante con moto) целиком и полностью отражает лирическое дарование композитора, его умение простыми изобразительными средствами достичь максимального художественного эффекта в передаче близких и понятных каждому образов: народной песни, картин русской природы, а в целом – определенной гражданской позиции и высоких духовных смыслов. В простой трехчастной форме угадываются отличительные черты композиторского почерка Шебалина1.

Пример 8

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 1, т. 175-186:

Остинатный пунктир (пример 9) как одна из лейтмотивных фигур, организует музыкальную ткань первого эпизода (A-dur) . Он слышится в нежном интонационном рисунке фортепианного вступления и далее сопровождает альтовую тему широкого песенного звучания.

Канонический принцип изложения становится основным в развитии инструментальной фактуры. Она достигает насыщенного звукового объема с появлением альтерированных аккордовых последовательностей рояля. Восходящий подголосок, возникающий в его басовом регистре (пример 10), воспринимается гармонической основой ансамблевого диалога уже в среднем эпизоде, со сменой знаков (G-dur) приобретающем совсем другой эмоциональный характер.

Расширятся его звуковой диапазон, меняется регистровая краска, соответствуя появлению новой темы – возвышенной и чувственной, в фугированном трехголосном изложении альта и фортепиано. Традиционный пунктир насыщает музыкальную ткань динамикой и экспрессией, приводя к масштабной куль- минации, унисонным скандированиям отдельных тематических элементов.

Возвращение к репризе подготавливается двутактовым предыктом, новым пятидольным метром и фантазийным кружевом шестнадцатых рояля, на фоне которых вновь звучит первая тема альта (пример 11). Сурдина помогает создать далекий и ирреальный образ прошедшего времени, мечту, исчезающую в тающих альтовых флажолетах и прозрачных гармониях фортепиано.

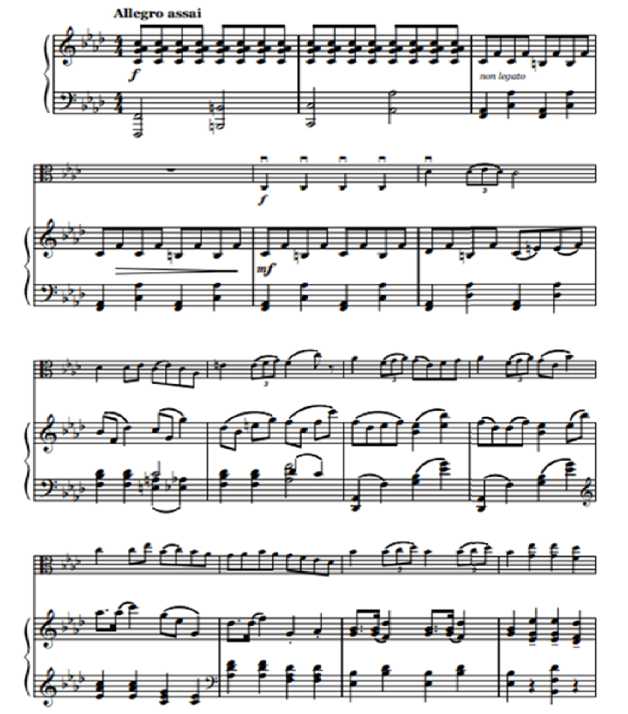

Финал Сонаты (Allegro assai) – летящий и порывистый. Теме альта (f-moll) предшествует короткое фортепианное вступление, состоящее из активных гармонических аккордов и восходящих октавных басов, очерчивающих диапазон от « фа » большой октавы и « ля бемоля » в малой – разложенной децимы, образованной чередованием малых терций и секст (пример 12). На этом фоне ярко и настойчиво проявляются варьированные повторы, широкие интервальные ходы и остинатные ритмы, создающие динамичную и масштабную картину всего действия.

Пример 9

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 2, т. 339-351:

Пример 10

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 2, т. 368-371:

Пример 11

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 2, т. 430-433:

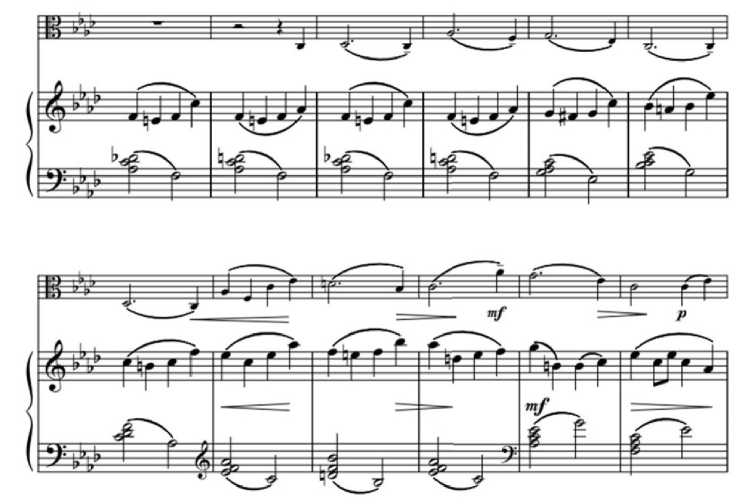

Пример 12

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3. Тема финала, т. 452-465:

Фактура становится более насыщенной и плотной при дальнейшем переходе тематического материала в партию фортепиано (пример 13). Такая последовательность традиционна для всей сонаты. Как правило, это связано с альтерированными созвучиями, подголосками и яркими изобразительными элементами – остинатными фигурами, интонациями и ритмами.

Архаичные унисоны рояля предваряют наступление следующего эпизода (пример 14). Со сменой знаков (C-dur) звучит лирическая, широкого дыхания мелодия, простая и лаконичная, напоминающая протяжную народную песню.

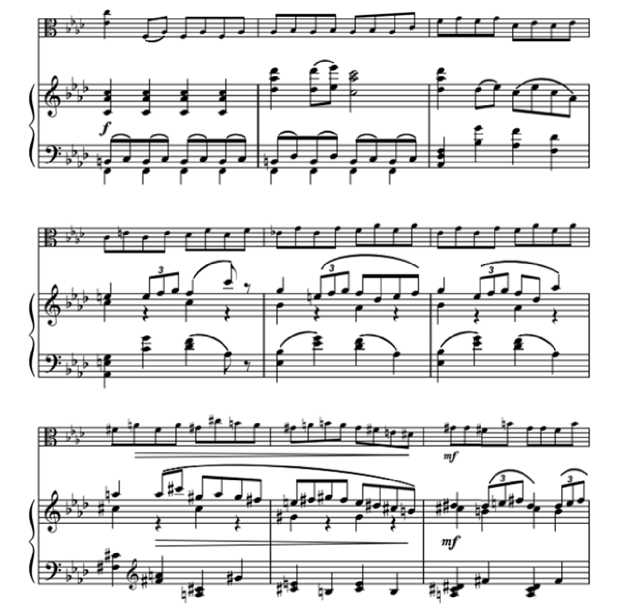

Шебалин и здесь остается верным своему художественному принципу, умело и изобретательно переосмысливая мелодические и ритмические основы произведения. «Пульсирующий» мотив финала по мере своего развития проходит несколько этапов, впервые появляясь в сопровождении терцовых и кварто-квинтовых фигур рояля, обогащаясь подголосками и вариационными элементами на пути к смелой модуляции в Des-dur (пример 15), где вновь звучит та же самая тема, полная глубины, чувственности, искренности и душевной теплоты.

Традиционно кульминация (пример 16) данного эпизода состоит из унисонного проведения тематических элементов в подчеркнуто маркатиро-ванном изложении инструментальной фактуры.

Затихающая динамика и дальнейший фортепианный монолог (пример 17) – еще один композиторский прием Шебалина, переводящий повествование в другое художественное русло.

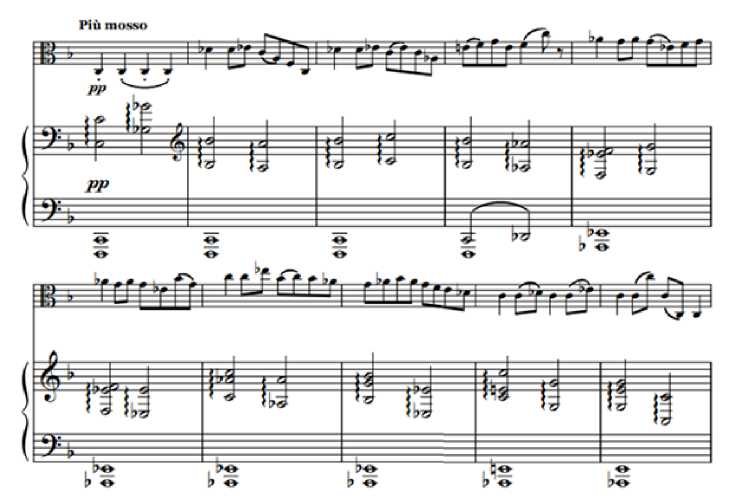

Здесь наблюдается тот же самый принцип организации музыкального материала. Из ясно очерченной мелодической линии, как из тематического ядра, формируется полифоническая ткань ансамбля, сотканная из взаимо- действия ключевых интонационных формул. Ярко и выразительно трактуются сольные реплики рояля – смысловые вершины финала. Идущие одна за другой в череде хроматизмов, отклонений и модуляций, они создают напряжение, подготавливающее наступление короткой репризы. Ей предшествуют канонические проведения тематических отрывков в партиях альта и фортепиано, резкие звуковые контрасты, приводящие в итоге к главной теме финала. Собранно и сжато, в едином звуковом потоке соединяются основные музыкальные образы – лирико-драматические, наполненные экспрессией и благородной патетикой. Именно из них в затаенной и сумрачной тишине piu mosso (F-dur) рождается кода всей сонаты (пример 18). Стремительная тема альта, гуслевые переборы фортепиано и его торжественная аккордовая поступь воспринимаются целостно в красочном колокольном звучании. На этой основе максимально эффектно слушается блестящий поток альтовых пассажей, переходящих в скандированные реплики последних ансамблевых унисонов этого чрезвычайно яркого полотна.

Таким образом, камерная музыка композитора – многообразное по своему духовно-интеллектуальному содержанию пространство, в котором «проступают отличительные черты стиля Шебалина: экономное ограничение материала, уменье автора строить форму из одного комплекса интонаций» [4, c. 162]. В Сонате для альта и фортепиано Шебалин предстает как зрелый мастер, в полной мере владеющий стилем, отражающим природу его уникального дарования. В нем много изобретательности и мыслительной глубины, рационалистичности и живой непосредственности чувств, что имеет большое значение для понимания художественного мышления этого удивительно талантливого музыканта.

Пример 13

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, т. 466-474:

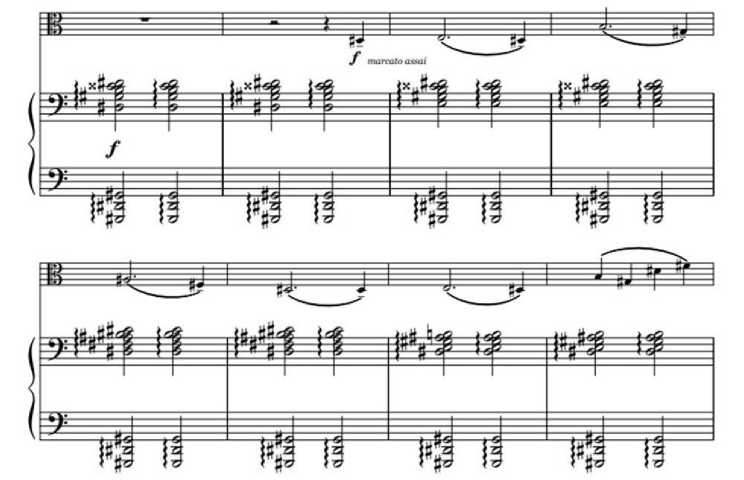

Пример 14

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, т. 496-503:

Пример 15

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, т. 512-523:

Пример 16

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, т. 536-538:

Пример 17

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, т. 543-547:

Пример 18

В.Я. Шебалин. Соната для альта и фортепиано. Часть 3, кода, т. 666-675:

Список литературы Соната для альта и фортепиано ор. 51 f-moll (1954) В.Я. Шебалина в отечественной музыке 50-х гг. XX в: контексты творчества

- Раабен Л.Н. Мастера советского камерно-инструментального ансамбля. Ленинград: Музыка, 1964. 180 с.

- Мартынов И.И. Новые камерные сочинения Шостаковича // Советская музыка. 1946. № 5. С. 21-28.

- Виссарион Яковлевич Шебалин [Электронный ресурс]. URL: https://www.belcanto. ru/shebalin.html (дата обращения: 08.03.2023).

- Шебалина А.М. В.Я. Шебалин: годы жизни и творчества. Москва: Совет. композитор, 1990. 320 с.

- Листова Н.А. В.Я. Шебалин. Москва: Совет. композитор, 1982. 296 с.

- Московская государственная консерватория. 1866-1916: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Москва: Прогресс-Традиция, 2016. 816 с.

- Власова Е.С. Советское музыкальное искусство сталинского периода. Борьба агитационной и художественной концепций: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. Москва, 2010. 43 с.

- Протопопов В.В. О музыке В. Шебалина // Советская музыка. 1958. № 11. С. 13-19.

- Шебалин В.Я. Соната для виолончели фортепиано До мажор ор. 51 № 3. Москва: Музыка, 1964. 52 с.

- Алексеев Э.Е. Заметки о камерных ансамблях Шебалина // Виссарион Яковлевич Шебалин. Статьи. Воспоминания. Материалы. Москва: Совет. композитор, 1970. С. 152-180.

- Скребков С.С. Некоторые проблемы современной мелодики // Советская музыка. 1959. № 12. С. 47-55.

- Бонч-Осмоловская Е.К. В.Я. Шебалин: монография. Ленинград: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1983. 132 с.

- Кузнецов К.А. Новое и старое в квартетах В. Шебалина // Советская музыка. 1940. № 1. С. 64-70.

- Аксюк С.В. Хоры В. Шебалина // Советская музыка. 1955. № 1. С. 139-146.

- Гринберг М.М. Русская альтовая литература. Москва: Музыка, 1967. 193 с.

- Радзецкая О.В. Соната для альта и фортепиано в отечественном музыкальном искусстве первой трети XX в.: сочинения Н.А. Рославца и С.Н. Василенко // Вестник славянских культур. 2022. Т. 64. С. 292-303.

- Радзецкая О.В. Сонаты для альта и фортепиано Йорка Боуэна в классе камерного ансамбля как образцы английской музыкальной культуры начала XX века // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2022. Т. 10, № 1. С. 92-105.

- Блок В.М. Камерные сочинения В. Шебалина // Советская музыка. 1960. № 11. С. 53-57.