Сообщества фитопланктона озерно-речных систем Санкт-Петербурга

Автор: Павлова Оксана Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты сезонных исследований сообществ фитопланктона трех озерно-речных систем на территории Санкт-Петербурга, подверженных различным видам антропогенного воздействия. Проведено сравнение с данными предыдущих наблюдений. Показано изменение доминирующих комплексов и увеличение количества водорослей и цианобактерий при усилении биогенной нагрузки.

Фитопланктон, хлорофилл а, цианобактерии, озерно-речная система, эвтрофирование, урбанизированные территории

Короткий адрес: https://sciup.org/148204509

IDR: 148204509 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Сообщества фитопланктона озерно-речных систем Санкт-Петербурга

Исследования проводили в 2012-2014 гг. на водоемах трех озерно-речных систем, расположенных на территории Санкт-Петербурга и, частично, Ленинградской области, подверженных различным видам антропогенного воздействия. Определялись основные показатели развития фитопланктона и содержание растительных пигментов 1) озера Нижнего Суздальского с реками Старожиловка и Каменка; 2) Дудергофских озер и реки Дудергофка; 3) Охтинского водохранилища и реки Охта. Исследованные водоемы существенно отличались по составу альгофлоры, комплексам доминирующих групп и видов, уровню количественного развития фитопланктона и содержанию растительных пигментов.

Материалы и методы. Отбор материалов проводился один раз в сезон: в 2012 г. – в начале августа, в 2013-2014 гг. – в начале апреля подо льдом, в мае после вскрытия водоемов, в конце июля и сентября. Обработку проводили по стандартным методикам [1-3].

Результаты и обсуждение.

Видовой состав фитопланктона . В планктоне исследованных систем было обнаружено более 160 таксонов водорослей рангом ниже рода (без анализа диатомовых водорослей на постоянных препаратах). Наиболее разнообразными были зеленые водоросли, цианобактерии и диатомеи (37, 24 и 21% соответственно). Количество и соотношение таксонов типично для водоемов умеренного пояса [4 и мн. др.], но значительный вклад Cyanophyceae, а также эвгленовых водорослей, являющихся хорошими индикаторами органического загрязнения, может рассматриваться как показатель эвтрофирования при увеличении антропогенной нагрузки на водосборе. Наиболее разнообразные по составу сообщества фитопланктона отмечались, как правило, в летний период. Максимальное обилие водорослей наблюдалось на большинстве участков системы Нижнего Суздальского озера (до 70 таксонов); минимальное (8-11) – в р. Старожиловке, а также в истоке и устье р. Охта.

Система р. Старожиловка – Нижнее Суздальское озеро – р. Каменка . Система образована Нижним Суздальским озером, последним в каскаде одноименных озер, расположенных в северо-западной части Санкт-Петербурга, рекой Старожиловкой – основным притоком, и вытекающей р. Каменкой [5]. Нижнее озеро – мелководный полимиктический водоем

площадью 0.97 км2 и средней глубиной 3 м; водосборный бассейн – 35.9 км2. Длина притока, определяющего более 50% приходной части водного баланса озера, 7 км, глубина 0,1-1,2 м, русло сильно извилистое, шириной до 5 м, площадь бассейна 33 км². Протяженность р. Каменки 12 км, ширина 2-3 м, глубины 0,2-2 м, площадь водосбора от истока до впадения в Лахтинский разлив составляет 35,5 км2. В 8 км от устья Каменка перегорожена плотиной с водосливом, образующей водохранилище – Шуваловский карьер, площадью 326 км²; длина карьера – 1,34 км, средняя ширина – 0,25 км, средняя глубина – 1,8 м.

В августе 2012 г. в водоемах системы Нижнего озера были зарегистрированы наиболее высокие количественные показатели фитопланктона, за исключением притока р. Старожиловка, где биомасса не превышала 0,1 мг/л. В среднем течении Старожиловки доминировали динофитовые (44%), в устьевой части – синезеленые (51%) Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. еt Kom. и др. В озере биомасса составляла 13,5-17,4 мг/л, концентрация Хл а – 51,8-68,9 мкг/л. Максимальные значения отмечены на ст. 2 в северной части озера, что связано с повышенным фоном биогенных элементов, поступающих со стоком р. Старожиловки. Основное значение имели цианобактерии (35-27 % общей биомассы), динофитовые (26-29%) и диатомовые (23-25%) водоросли, представленные типичными для озера доминантами [6] – Planktothrix agardhii (84-86 млн. кл./л) , Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk. , Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh, Peridinium cinctum (Müll.) Ehrb., Diatoma tenue Ag. и др. Как и ранее, наблюдалось значительное таксономическое разнообразие и высокая численность индикаторов органического загрязнения – представителей родов Scenedesmus , Trachelo-monas , Phacus , Euglena , Coelastrum , Cryptomonas и др. Отмечено высокое относительное содержание хлорофилла а в единице биомассы – до 0,51%. В р. Каменка состав и соотношение доминантов определялся планктоном Нижнего озера. В истоке реки биомасса составляла 10,5 мг/л, содержание хлорофилла а – 53,7 мкг/л. В среднем течении показатели снижались до 5,7 мг/л и 12,3 мкг/л соотв. за счет сокращения численности D. tenue . В Шуваловском карьере уровень фитопланктона вновь возрастал, биомасса достигала 7,2 мг/л, Хл а – 36,3 мкг/л. Основное значение имели синезеленые (53%) – P. agardhii и M. aeruginosa . Ниже по течению реки биомасса фитопланктона и содержание Хл а снижались; доминировали Cyanophyceae (63%) при участии динофитовых и эвгленовых.

В 2013 г. показатели фитопланктона и уровень Хл а в Старожиловке были наименьшими среди всех исследованных водоемов. Биомасса в апреле подо льдом не превышала 0,003, в период открытой воды – 0,5 мг/л; концентрация Хл а – 2,1 и 3,9 мкг/л соответственно; доминировали диатомеи и криптомонады. Крайне слабое развитие водорослей определялось высокими концентрациями биогенных элементов, в первую очередь аммонийного азота (в устьевой части), а также сильным затенением русла реки в среднем течении по территории пос. Парголово. В майском планктоне озера доминировали типичные для этого периода диатомовые водоросли (до 80%) – виды родов Aulacoseira (8,5 млн. кл./л), Fragilaria , Diatoma tenue , Asterionella formosa Hass. Субдоминантами были крип-тофитовые (до 14%), золотистые и эвгленовые – Cryptomonas marssonii Skuja , Dinobryon divergens Imh ., Trachelomonas volvocina Ehrb. В Каменке весной 2013 г. максимальные биомассы были отмечены в истоке и среднем течении. Уровень речного фитопланктона (до 6,7 мг/л) и соотношение основных доминантов практически не отличались от озерного. В Шуваловском карьере и нижнем течении реки биомасса снижалась втрое; здесь сохранялось преобладание диатомей и усиливалось значение жгутиковых миксотрофных форм (до 40%) – показателей органического загрязнения: динофлагеллят и эвгленовых.

В летнем планктоне Нижнего озера и р. Каменка, в отличие от предыдущего года, основное значение имели динофитовые водоросли (до 93%), что было связано с более ранним отбором проб. Массовое, до стадии «цветения», развитие Ceratium hirundinella (более 1 млн. кл./л) определило очень высокий уровень биомассы – до 40 мг/л в озере и до 50 мг/л в верхнем течении реки, что является абсолютным максимумом за последние 10 лет наблюдений. Активная вегетация вида является хорошим показателем эвтрофирования [4]. Наибольшие показатели отмечены в верхнем течении р. Каменка и в центральной части Нижнего озера. Судя по распределению вида, его максимум наблюдался в озере на одну-две недели ранее, и в момент отбора проб основная часть популяции уже находилась в вытекающей р. Каменка. В Шуваловском карьере и нижнем течении реки численность Ceratium еще не достигла предельных значений. Здесь биомасса и Хл а были существенно ниже – до 6,1 мг/л и 18,1 мкг/л, динофи-товые составляли 27-47% общего количества. Важный вклад в сложение биомассы вносили также синезеленые (24-44% общей биомассы), в основном P. agardhii и Woronichinia compacta (Lemm.) Kom. et Kom.-Legn., а также зеленые и эвгленовые водоросли.

Осенью 2013 г. биомасса водорослей в Старожи-ловке не превышала 0,2 мг/л, Хл а – 2,5 мкг/л; доминировали криптомонады, диатомовые и эвгленовые. В Каменке уровень фитопланктона снижался от истока к нижнему течению: биомасса – с 11,7 до 3,1 мг/л, Хл а – с 47,3 до 23,6 мкг/л. В верхнем течении, как и в Нижнем Суздальском озере, доминировали диатомовые (5266%) – A. ambigua (16 млн. кл./л) , A. granulata var . angustissima (O. Müll.) Sim. Субдоминантами были эвг-леновые и синезеленые – виды родов Trachelomonas и Aphanizomenon , P. agardhii . В нижнем течении сохранялось преобладание цианобактерий (62%), при участии криптомонад, эвгленовых и диатомей. В Шуваловском карьере биомасса и содержание растительных пигментов были наименьшими (2,7 мг/л и 21,7 мкг/л). Доминировали виды Aphanizomenon (33 млн. кл./л), P. agardhii , состав субдоминантов не изменялся.

В июле 2014 г. биомасса фитопланктона в исследованной системе колебалась в пределах 0,03-31,7 мг/л, содержание хлорофилла – от 0 до 87,5 мкг/л. Как и ранее, минимальные значения отмечены для р. Старо-жиловка, в устьевой части которой сообщество фитопланктона было представлено небольшим количеством отмирающих клеток (менее 300 кл./л), фотосинтез не регистрировался. В озере и р. Каменке доминировали цианобактерии (до 94 %), максимальная биомасса отмечена в истоке реки, содержание Хл а – в центре озера. Наблюдалось массовое развитие видов рода Aphanizomenon и Planktothrix agardhii (суммарно более 320 млн. кл./л). Субдоминантами были Ceratium hirundinella (исток Каменки) и разнообразные эвглено-вые. В Шуваловском карьере уровень развития водорослей был максимальным за весь период исследований – биомасса достигала 11,3 мг/л, Хл а – 36,5 мкг/л, общая численность нитчатых Cyanophyceae превышала 120 млн. кл./л.

Водоемы системы реки Дудергофки. Дудергофка – река на юго-западе Санкт-Петербурга, длина 21 км, ширина 2-10 м, глубина до 0,8 м, площадь водосбора 327 км2. Верховье реки подпружено тремя плотинами, в результате возникли Дудергофское (используется для водоснабжения), Долгое и Безымянное озера.

В августе 2012 г. в Дудергофском озере биомасса водорослей не превышала 1,1 мг/л. Доминировали золотистые водоросли (51%) – Dinobryon divergens и др., при участии криптомонад (28%) и зеленых вольвоксовых – видов Cryptomonas, Pandorina morum (Müll.) Bory , Chlamydomonas spp. Повышенное содержание Хл а (12,7 мкг/л) определялось массовым развитием протозойного планктона. Ниже, в Безымянном озере уровень фитопланктона увеличивался до 9,4 мг/л, содержание хлорофилла а – до 51 мкг/л. Преобладание Chrysophyta сохранялось (53%), субдоминантами были динофито-вые (23%) – Peridinium cinctum , Peridiniopsis elpatiewskyi (Ostenf.) Bourr. и др. В Дудергофке количество фитопланктона и содержание Хл а были минимальным – 0,21 мг/л и 2,12 мкг/л. Доминировали бентосные диатомеи (29%) из родов Cocconeis и Fragilaria , мелкие ди-нофитовые Peridinium spp. и зеленые из родов Chamydomonas и Scenedesmus .

В апреле 2013 г. подо льдом в водоемах Дудер-гофской системы наблюдались наиболее высокие величины биомассы – до 0,4 мг/л в реке и 0,2 мг/л в Безымянном озере. Доминировали в основном пеннат-ные бентосные диатомеи (до 97%) из родов Navicula и Fragilaria , а также криптомонады (до 65%). В придонных слоях в небольших количествах встречались эвг-леновые и синезеленые. Весной уровень развития фитопланктона был низким (1,9 мг/л). Максимальное значение отмечено в Дудергофском озере, далее количество водорослей постепенно снижалось, в нижней части реки составляя всего 0,3 мг/л. При этом содержание Хл а по всей водной системе достигало 18,6-26,4 мкг/л. Основное значение в озерах имели криптомонады (32-41%) из рода Cryptomonas , центрические диатомовые (29-38%) Cyclotella spp. и золотистые (до 27%) – Dinobryon divergens . В реке доминировали диатомеи (3138%) – бентосные формы Navicula spp., динофитовые из рода Peridinium и золотистые Dinobryon sociale Ehr.

Летом 2013 г. наиболее высокая биомасса была отмечена в Безымянном озере – 5,1 мг/л. Доминировали динофитовые водоросли (43%) – Ceratium hirundinella и виды рода Peridinium . Субдоминантами были криптомонады и диатомовые – Cryptomonas marssonii, C. reflexa, Fragilaria acus (Kütz.) Lange-Bert . В

Дудергофском озере низкий уровень фитопланктона (0,3 мг/л) лимитировался массовым развитием макрофитов. Преобладали жгутоковые формы – зеленые вольвоксовые (31%), динофитовые (27%), золотистые и криптомонады: Pandorina morum, Chlamydomonas spp., Dinobryon divergens , Cryptomonas marssonii . Содержание Хл а оставалось очень высоким – до 41 мкг/л. Ниже по течению р. Дудергофки биомасса на превышала 1 мг/л, состав массовых видов не отличался от прошлогоднего. В верхнем течении в небольших количествах развивались диатомеи, криптомонады и зеленые. На нижнем участке реки доминировали вольвоксовые (64 %) – P. morum и Chlamydomonas spp., при участии бентосных диатомей и жгутиковых форм из родов Cryptomonas , Peridinium .

В сентябре 2013 г. наиболее высокие показатели фитопланктона были отмечены для Безымянного озера – 2,0 мг/л и 16,7 мкг/л. В верхнем звене системы – Дудергофском озере, преобладали криптомонады (35%), зеленые и диатомовые – C. marssonii, Cyclotella spp., виды рода Scenedesmus; в Безымянном озере – зеленые и диатомеи (33-37%) – Mougeotia elegantula Wittr., Cyclotella spp., Asterionella formosa. В Дудергофке биомасса составляла 0,4 мг/л, содержание растительных пигментов – 6,2-9,5 мкг/л. Основное значение имели бентосные диатомеи (до 50%), зеленые и криптомонады. Также отмечалось заметное развитие цианобактерий (17%) – Planktothrix agardhii, Aphanizomenon spp., Woronichinia compacta.

В июле 2014 г. уровень фитопланктона был наименьшим за весь период исследований: биомасса водорослей не превышала 1,4 мг/л, содержание Хл а – 8,9 мкг/л. Наиболее высокие показатели отмечены для Безымянного озера, где преобладали динофитовые (61%) Peridinium aciculiferum Lemm ., Ceratium hirundinella и криптомонады. На остальных участках системы биомасса не превышала 0,5 мг/л, Хл а – 4,7 мкг/л. В фитопланктоне практически отсутствовали цианобактерии и эвгленовые.

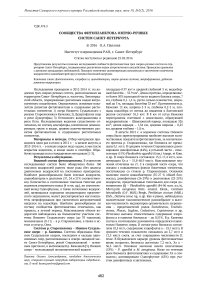

Таблица 1. Пределы колебаний биомассы фитопланктона (В, мг/л), роли синезеленых (% Cyan) и содержания хлорофилла а в воде (Хл а, мкг/л) в летнем планктоне исследованных водоемов

|

Водоем |

В, мг/л* |

% Cyan |

Хл а, мкг/л |

|

Дудергофское озеро |

0.34-1.04 0.62 |

0-5.3 2.9 |

3.87-12.69 7.07 |

|

Безымянное озеро |

1.42-9.42 5.32 |

0-2.3 1.3 |

8.96-50.97 33.53 |

|

р. Дудергофка, нижнее течение |

0.12-1.01 0.39 |

0-2.5 0.7 |

1.09-11.41 5.15 |

|

р. Старожиловка, среднее течение |

0.05-0.10 0.08 |

6-40.8 21.0 |

0.24-0.93 0.50 |

|

р. Старожиловка, устье |

0.03-0.11 0.06 |

1.9-51.4 23.8 |

0-0.31 0.10 |

|

Нижнее Суздальское озеро |

0.13-36.67 19.71 |

2.3-94.0 42.2 |

5.69-147.87 74.30 |

|

р. Каменка, верхнее течение |

4.88-33.56 22.53 |

1.6-85.0 42.2 |

12.26-134.44 68.87 |

|

Шуваловский карьер |

6.11-11.31 8.21 |

24.5-69.2 48.7 |

18.08-36.51 30.30 |

|

р. Каменка, нижнее течение |

2.81-3.59 3.08 |

42.3-62.1 49.5 |

11.23-16.42 12.99 |

|

р. Охта, верхнее течение |

0.23-0.84 0.55 |

0-28.8 12.2 |

0.24-7.43 2.87 |

|

Охтинское водохранилище |

4.19-6.68 5.60 |

0.4-51.5 18.9 |

11.95-49.92 32.51 |

|

р. Охта, нижнее течение |

0.72-3.99 2.80 |

0.5-43.4 16.4 |

8.01-25.32 14.19 |

|

р. Охта, устье |

0.09-0.65 0.33 |

9.2-39.1 27.0 |

0.70-3.47 1.90 |

Примечание: * – в знаменателе указаны средние значения

Водоемы системы реки Охта . Охта – река на северо-востоке Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области, крупнейший правый приток р. Невы; длина 99 км, ширина 10-50 м, глубина 0,5-5,5 м, площадь водосбора 768 км². В 9 км от устья расположен Ржевский гидроузел с Охтинским водохранилищем руслового типа протяженностью 5,1 км, шириной в верхней части – 120 м, у плотины – 200-250 м и максимальной глубиной 6,2 м.

В августе 2012 г. биомасса водорослей в р. Охта, изменялась от 0,2 до 4,0 мг/л, концентрация хлорофилла а – от 0,2 до 9,2 мкг/л, в Охтинском водохранилище – 5,9 мг/л и 11,9 мкг/л соответственно. В истоке реки уровень фитопланктона был минимальным, доминировали рафидофитовые (39%) и зеленые (26%); далее – Cryptophyta (49%) и синезеленые (24%) – Cryptomonas spp., Planktothrix agardhii, Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk. В Охтинском водохранилище основное значение имели рафидофитовая Gonyostomum semen (Ehrenb.) Diesing (44%) и криптомонады (39%); ниже по течению – криптомонады (65%) при участии Raphidophyta. В устье биомасса снижалась до 0.6 мг/л, преобладали динофлагелляты (68%).

Уровень подледного фитопланктона в 2013 г. был очень низким, биомасса не превышала 0,02 мг/л, содержание Хл а – 2,2 мкг/л. Максимальные значения отмечены в Охтинском водохранилище, минимальные – в среднем течении Охты (0,005 мг/л). Состав в распределение в озерной и речной частях системы отличались – в водохранилище доминировали золотистые, криптомонады и эвгленовые, в реке встречались в основном бентосные диатомеи.

Весной 2013 г. биомасса водорослей в р. Охта изменялась от 0,7 до 5,8 мг/л, концентрация Хл а – от 2,0 до 14,1 мкг/л с максимумом в средней части, выше водохранилища. В истоке реки при наименьших для исследованной системы значений рН доминировал G. semen (52%), далее преобладали золотистые из родов Dinobryon и Synura; в нижнем течении – криптомонады и Chrysophyta; в устьевом участке – диатомеи (70%) Aulacoseira islandica (O. Müll.) Sim., A. distans (Ehrb.) Sim. Присутствие типично ладожских видов в устье р. Охта объясняется, скорее всего, нагонными явлениями. В Охтинском водохранилище биомасса весной составляла всего 2,0 мг/л, содержание пигментов 7,1-11,0 мкг/л. Здесь преобладали золотистые и криптомонады (3644%); судя по составу массовых форм основной весенний пик фитопланктона, определяемый диатомовыми водорослями, был сдвинут на начало июня.

В конце июля 2013 г. максимальные величины фитопланктона в реке регистрировались на станции ниже Охтинского водохранилища (3,7 мг/л), где состав и соотношение доминирующих групп по-прежнему определялись его стоком. Преобладали криптомонады (67%) при участии диатомей и зеленых водорослей. На остальных участках реки биомасса не превышала 0,8 мг/л (основной доминант Gonyostomum ). Наименьшее количество водорослей наблюдалось в устьевом участке (0,1 мг/л), где преобладали цианобактерии – виды рода Aphanizomenon , Anabaena planctonica Brunnth . На станции выше водохранилища при слабом развитии фитопланктона (0,6 мг/л) отмечалось значительное разнообразие альгофлоры; доминировали зеленые, рафидофитовые, синезеленые и диатомеи. В водохранилище, в отличие от 2012 г., основное значение имели криптомонады (66%), что было связано в первую очередь с увеличением рН. По мнению ряда авторов [7 и др.] экспансия и массовое развитие Gonyostomum связано с эвтрофированием ацидных гуминовых водоемов. На Северо-Западе России и в скандинавских странах распространение вида регистрируется с 1970-х гг. Максимальная численность G. semen отмечалась в Охтинском водохранилище в августе 2012 г. при оптимальных для вида уровне биогенных элементов, рН и цветности. В 2013 г. роль Raphidophyta не превышала 6%; субдоминантами были эвгленовые и зеленые воль-воксовые – виды родов Trachelomonas и Euglena , Pandorina morum , Chlamydomonas spp.

В сентябре 2013 г. биомасса фитопланктона в Охте составляла 0,03-2,3 мг/л, содержание Хл а – 6,817,3 мкг/л. Максимальные величины отмечены в среднем течении выше водохранилища, где наблюдалось массовое развитие десмидиевой Closterium pronum Bréb. (89%). В водохранилище уровень фитопланктона был наиболее высоким – 2,4 мг/л, Хл а составлял 15 мкг/л; доминировали криптомонады (63%) при участии эвгленовых и зеленых. В нижнем течении состав и соотношение массовых видов определялся стоком водохранилища. В устьевой части отмечалось влияние невского планктона, Aulacoseira islandica составляла до 18% общей биомассы.

В июле 2014 г. биомасса в р. Охта составляла 0,20,7 мг/л, содержание хлорофилла а – 0,6-8,0 мкг/л, в Охтинском водохранилище – 4,2 мг/л и 35,7 мкг/л соответственно. Несмотря на довольно низкий по сравнению с предыдущими годами уровень летнего фитопланктона, альгоценозы характеризовались значительным видовым разнообразием (до 50 таксонов) и усилением роли синезеленых водорослей. За исключением верхнего участка реки (п. Вартемяги) Cyanophyceae составляли 33-52% общей биомассы водорослей. Наиболее массовыми были Planktothrix agardhii и Anabaena planctonica. В верхнем течении, как и ранее, доминировала рафидофитовая Gonyostomum semen (71%), в среднем – Gonyostomum, синезеленые и эвгленовые (18-30%). Минимальные показатели отмечены в устьевой части р. Охта.

Выводы: состояние исследованных водоемов по количественным показателям фитопланктона и растительных пигментов, за исключением участка системы Нижнее Суздальское озеро – река Каменка – Шуваловский карьер, можно в основном характеризовать как удовлетворительное. В большинстве случаев биомасса не превышала 5 мг/л, Хл а – 20 мкг/л. В Нижнем Суздальском озере и верхнем течении р. Каменка количество водорослей в летний период ≥ 30 мг/л; в том числе наблюдалось массовое развитие потенциально токсичных синезеленых. Изменение количества летнего фитопланктона, роли синезеленых водорослей в общей биомассе и содержания хлорофилла а приведены в табл. 1.

Наиболее стабильными являются сообщества фитопланктона Дудергофской системы, где по сравнению с концом 1990-х гг. [8] не отмечено увеличение биомассы и растительных пигментов. По уровню и сезонной динамике планктонных водорослей Дудер-гофское и Безымянное озера относятся к мезотрофным по фитопланктону. Несмотря на высокие концентрации общего и неорганического фосфора в р. Дудергофка, соответствующие высокоэвтрофной стадии [9], сообщества фитопланктона здесь развиты слабо, количественные показатели находятся в пределах олиготрофного уровня [4]. Поступление значительных количеств биогенных элементов, обусловлено комплексным антропогенным воздействием, в первую очередь бытовыми стоками. Возрастание по сравнению с 1990-ми гг. концентраций азота и фосфора в Безымянном озере и, особенно, р. Дудергофка, и оптимальное для развития синезеленых соотношение N:P, тем не менее, не влияют на продуктивность фитопланктона. Устойчивость и стабильность альгоценозов Дудергофской системы, по-видимому, определяется повышенной минерализацией и значительным развитием высшей водной растительности, основного конкурента планктонных водорослей, а также зоо- и протозойного планктона (Безымянное озеро), о чем свидетельствуют значительные расхождения между биомассой фитопланктона и содержанием растительных пигментов (таблица).

Сообщества фитопланктона реки Охта и Охтинского водохранилища отличались наибольшей межгодовой изменчивостью. Альгоценозы озерно-речной системы находятся под максимальным и крайне разнообразным антропогенным прессом. В верхнем течении Охты хорошо прослеживается влияние рекреации, сельского хозяйства и бытовых стоков многочисленных населенных пунктов. Экосистемы водохранилища и нижнего участка реки подвержены в основном техногенному воздействию; наибольше влияние оказывают значительные объёмы неочищенных сточных вод, поступающих в Охту и её притоки. В 2011 г. Охта была названа наиболее загрязнённым водным объектом в Балтийском гидрографическом районе [10]; вода в реке была классифицирована как «грязная» (4-й класс загрязнения). При этом в ложе Охтинского водохранилища и в реке образовалось многолетнее скопление больших масс донных отложений, обогащённых высокотоксичными веществами.

Серьезные структурные преобразования сообществ происходят за счет усиления токсического воздействия на биоту многих загрязняющих веществ, поступление которых в водоемы и водотоки остается по-прежнему высоким. Причем его эффект может проявляться как при прямом поступлении в водоемы токсичных веществ, так и на определенных стадиях их трансформации [11]. Интенсивное и разноплановое антропогенное воздействие оказывает негативное влияние на фитопланктон системы р. Охта. Несмотря на то, что по содержанию биогенных элементов эти водные объекты характеризуются как гиперэвтрофные [9], уровень развития планктонных водорослей в них, за исключением Охтинского водохранилища, низкий и соответствует олиго-мезотрофной стадии. Лимитирование вегетации водорослей обусловлено рядом как естественных – очень высокой цветностью и пониженной минерализацией, так и техногенных причин, в т.ч. экстремальных концентраций неорганического фосфора и аммонийного азота. Тем не менее, летом 2014 г. в среднем и нижнем течении реки и Охтинском водохранилище наблюдалось массовое развитие синезеленых водорослей. Считается, что усиление антропогенной нагрузки может проявляться в перестройке видового состава доминирующего комплекса в сторону усиления развития β-α- и α-сапробных видов, в т.ч. синезеленых из родов Aphanizomenon и Oscillatoria [11]. Количественные показатели фитопланктона и растительных пигментов не превышали многолетний уровень, но такая интенсивная вегетация синезеленых (до 94 % общего количества) – одного из наиболее характерных индикаторов эвтрофирования Planktothrix (Oscillatoria) agardhii и Anabaena planctonica наблюдалась впервые и была следствием изменения баланса азота и фосфора до оптимального для Cyanophyta (~10).

В водоемах системы р. Старожиловка – Нижнее Суздальское озеро – р. Каменка наиболее заметные по сравнению с данными 1990-х гг. изменения сообществ фитопланктона наблюдались в Шуваловском карьере. В связи с ростом биогенной нагрузки и усилением процесса эвтрофирования было отмечено изменение состава планктонных водорослей и резкое увеличение их количества, в том числе роли Cyanophyta до 50% общей биомассы. Ранее водоем характеризовался как олиготрофный с преобладанием диатомовых водорослей; синезеленые составляли не более 2%. Эвтрофирование карьера в начале 2000-х гг. определялось активным и разноплановым антропогенным воздействием на водосборе: увеличением площадей застройки на водосборе и берегах водоема; связанной с этим масштабной вырубкой лесов; прокладкой кольцевой автодороги и сопутствующих транспортных магистралей; усилением рекреационной нагрузки. Соотношение общего азота к фосфору, снижение которого считается показателем эвтрофирования и при значениях ниже 15 может быть причиной доминирования синезеленых водорослей, в 1996-97 гг. составляло 43-57. В настоящее время концентрация общего фосфора возросла в полтора раза; N:Р изменяется в пределах 8-11 и является (наряду с р. Охта) минимальным среди исследованных водоемов.

Уровень развития планктонных водорослей в среднем течении р. Каменка и карьере соответствует мезо-эвтрофной стадии; по данным за 2014 г. Шуваловский карьер может рассматриваться как эвтрофный по фитопланктону [4]. Резкое снижение количественных показателей фитопланктона на отдельных участках озерно-речных систем в большинстве случаев было маркером локального увеличения концентрации аммонийного азота и изменения соотношения неорганических форм азота в сторону NH 4 +. Наиболее часто эта зависимость наблюдалась в устьевой части р. Старожиловка и среднем течении Каменки.

Автор выражает искреннюю признательность к.г.н. Н.В. Игнатьевой, заведующей Лабораторией гидрохимии ИНОЗ РАН, за предоставленные материалы.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 11 (2012-2014 гг.).

Список литературы Сообщества фитопланктона озерно-речных систем Санкт-Петербурга

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений/Под ред. В.А. Абакумова. -Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с.

- UNESCO working group № 17. Determination of photosynthetic pigments in seawater. Paris, 1966. 69 p.

- Jeffrey, S.W. New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c in higher plants algae and natural phytoplankton/S.W. Jeffrey, G.F. Humphrey//Biochem. physiol. Pflanz. 1975. Bd. 167. S. 191-194.

- Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Монография. -Л.: Наука, 1990. 184 с.

- Региональные проблемы сбалансированного развития процесса природопользования. Эколого-экономические, организационные и правовые аспекты/Под ред. О.П. Литовки. -СПб.: Изд-во СПбГТУ. 1999. 508 с.

- Трифонова, И.С. Структура и сукцессия фитопланктона урбанизированных водоемов Санкт-Петербурга/И.С. Трифонова, О.А. Павлова//Гидробиол. журн. 2005. Т. 41, № 1. С. 3-12.

- Трифонова, И.С. Распространение Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing в притоках ладожского озера/И.С. Трифонова, О.А. Павлова, А.Л. Афанасьева//Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17. № 5. С. 224-228.

- Павлова, О.А. Фитопланктон/Водные объекты Санкт-Петербурга//Под ред. С.А. Кондратьева, Г.Т. Фрумина. -СПб.: Символ. С. 131-136.

- Vollenweider, R.A. The loading concept as basis for controlling eutrophication philosophy and preliminary results of the OECD programme on eutrophication/R.A. Vollenweider, I. Kerekes//Progr. Wat. Technol. 1980. Vol. 12, № 2. P. 5-38.

- Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодник/Гл. ред. чл.-корр. РАН А.М. Никаноров. ФГБУ «ГХИ» и др. -Ростов-на-Дону, 2012. 436 с.

- РД 52.24.633-2002. Методические указания. Методические основы создания и функционирования подсистемы мониторинга экологического регресса пресноводных экосистем. Введен 2002.04.24. СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 49 с.