Сообщества класса Alnetea glutinosae в Южно-Уральском регионе

Автор: Бикбаев Ильнур Гатиатович, Мартыненко Василий Борисович, Широких Павел Сергеевич, Мулдашев Альберт Акрамович, Баишева Эльвира Закирьяновна, Минаева Татьяна Юрьевна, Сирин Андрей Артурович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты флористической классификации растительности южно-уральских евтрофных лесных болот класса Alnetea glutinosae. На территории Республики Башкортостан описаны сообщества 4 ассоциаций черноольховых и пушисто-березовых заболоченных лесов порядка Alnetalia glutinosae (из них 2 ассоциации новые) и одна ассоциация заболоченных ивовых кустарниковых сообществ порядка Salicetalia auritae. Дана сокращенная синоптическая таблица ассоциаций, охарактеризованы особенности флористического состава и структуры сообществ. Показано распространение описанных сообществ на территории РБ.

Евтрофные лесные болота, черноольховые леса, пушисто-березовые леса, ивовые сообщества, синтаксономия, метод браун-бланке, республика башкортостан, южно-уральский регион

Короткий адрес: https://sciup.org/148205092

IDR: 148205092 | УДК: 581.55

Текст научной статьи Сообщества класса Alnetea glutinosae в Южно-Уральском регионе

однородность. Образуя специфическую среду обитания, они отличаются особыми чертами биологического разнообразия на генетическом, видовом, экосистемном и ландшафтном уровнях [2]. Болота включают специфическую флору, виды которой, как и представленные здесь растительные сообщества, можно сохранить только в естественных условиях местопроизрастания.

Несмотря на важную экологическую роль болотных экосистем, их изученность на территории страны остается неравномерной [3]. Для европейской территории России в частности недостаточно исследованы южные – лесостепные и степные регионы [4]. Здесь крайне низка общая заболоченность, болота обычно имеют небольшие размеры. Хотя, как показывают попытки оценки [5], их общее число может быть ощутимым. Это можно отнести к Южно-Уральскому региону и, в частности, к Республике Башкортостан (РБ) [6], где ботаническое изучение болот было начато Е.М. Брадис, которая в годы войны обследовала 70 наиболее крупных болот республики [7].

В целом, болота РБ до настоящего времени исследованы недостаточно, что в значительной степени ограничивает решение вопросов их охраны в условиях изменения климата и усиления воздействия человека. При этом торфяные болота РБ обладают богатым таксономическим и синтаксономическим разнообразием. На болотах произрастает около 200 болотных и лугово-болотных видов, что составляет 11% от всей флоры республики [6]. В системе эколого-флористической классификации растительность торфяных болот и заболоченных земель РБ относится к 6 классам, 15 порядкам и 17 союзам [8].

Здесь широко представлены пойменные и карстовые болота [9], которые отмечены и на международном [1] и на национальном уровне [10] как одни из наиболее уязвимых типов болот в современных условиях, что в частности подтверждают проводимые измерения потоков углеродсодержащих парниковых газов [11]. Пойменные болота и пойменные заболоченные мелкооторфованные земли представляют незначительную долю заболоченности нашей страны [12], однако их функциональная роль непропорционально велика. Значительная их часть, особенно в южных регионах страны, покрыта древесной растительностью [13], в формировании которой лидирующие позиции занимает черная ольха, береза и ива.

В последние годы, благодаря проекту Программы развития ООН «Обеспечение сохранения торфяных болот и восстановления нарушенных торфяников в Республике Башкортостан, как модельной территории проекта «Охрана и устойчивое использование торфяников в Российской Федерации с целью снижения эмиссии СО2 и содействия в адаптации экосистем к изменениям климата», группа сотрудников Уфимского Института биологии РАН и Института лесоведения РАН проводят детальные исследования современного состояния и различных параметров болотных экосистем Башкортостана. В данной статье приводятся некоторые результаты геоботанического изучения низинных евтрофных лесных болот, распространенных на территории республики.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Республика Башкортостан расположена на рубеже Восточно-Европейской (Русской) платформы и Уральской складчатой области между 51°34’ – 56°31’ с.ш. и 53°08’ – 60°00’ в.д. По характеру рельефа и истории геологического развития территории в РБ выделяются три крупные геоморфологические области, существенно различающиеся по природно-климатическим условиям: равнины Башкирского Предуралья, горы и возвышенности Южного Урала и пенеплен Башкирского Зауралья.

На территории РБ представлены бореально-лесная, широколиственно-лесная, лесостепная и степная зоны растительности, а также их горные аналоги. Климат региона континентальный, с умеренно теплым, иногда жарким летом и продолжительной умеренно холодной зимой. Климатические показатели существенно варьируют на градиентах север-юг и запад-восток. Например, наиболее засушливым является Башкирское Зауралье, которое находится в так называемой атмосферной тени Уральских гор. Среднегодовая температура воздуха в РБ - +0.5 -+3.5°С, сумма положительных температур за период с температурой выше 10°С – 1600-2400°С, среднегодовое количество осадков - 350-700 мм, продолжительность безморозного периода варьирует очень сильно – от 50 дней в центрально-возвышенной части до 120 дней на юге республики, гидротермический коэффициент по Селянинову варьирует от 0.8 до 1.8 [14]. Территория республики относится к слабо заболоченным регионам. На долю болот в разных районах приходится от 0,1 до 11% площади, составляя в среднем по республике менее 0.4% [15].

Размеры пробных площадок составляли от 100 до 400 м2 в зависимости от однородности сообществ. Для оценки обилия видов на площадке использовалась следующая шкала: r – единично встреченный вид, покрытие незначительное; + – вид редкий и имеет малое проективное покрытие до 1%; 1 – проективное покрытие вида составляет 1–5%; 2а – 6–15%; 2b – 16–25%; 3 – 26–50%; 4 – 51–75%; 5 – проективное покрытие вида более 75%.

Для обработки материалов использовались база данных TURBOWIN [16] и программа JUICE [17]. Синтаксономия изученных сообществ разработана на основе флористической классификации в соответствии с общими установками направления Браун-Бланке [18]. Видовые названия сосудистых растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Класс Alnetea glutinosae объединяет древесные и кустарниковые сообщества евтрофных болот. Сообщества класса формируются на торфянистых, глеевых слабо и умеренно кислых почвах в притеррасных частях пойм, пониженных участках надпойменных террас, карстовых понижениях и других местообитаниях с затрудненным стоком и застойным характером увлажнения. После таяния снега и весенних половодий вода в таких участках может застаиваться до середины июля и дольше.

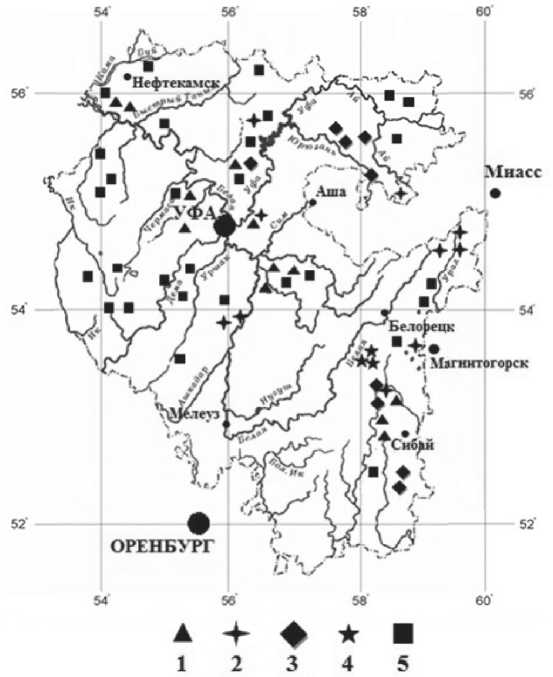

В составе класса выделены три порядка, сообщества которых физиономически и флористически существенно различаются. В данной работе охарактеризованы сообщества порядков Alnetalia glutinosae и Salicetalia auritae , сообщества третьего порядка – Calamagrostio-Piceetalia на территории РБ были отмечены в центральновозвышенной части Южного Урала, но в статье не обсуждаются, так как требуют дополнительного изучения. Продромус изученных сообществ, сокращенная синоптическая таблица и карта их распространения представлены ниже.

Продромус растительности изученных сообществ

КЛАСС ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946

ПОРЯДОК ALNETALIA GLUTINOSAE R.Tx. 1937

союз Alnion glutinosae Malcuit 1929

асс. Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926 R.Tx. et Bodeux 1955

вар. typica фация Carex atherodes вар. Lemna minor асс. Comaro palustris-Betuletum pubescentis ass. nova prov.

вар typica вар Carex cespitosa асс.Carici cespitosae-Betuletum pubescentis Solomeshch et Grigoriev in Martynenko et al. 2003

вар. typica фация Thelypteris palustris вар. Betula pendula вар. Kadenia dubia асс. Carici juncellae-Betuletum pendulae Martynenko ass. nova prov.

субасс. C.j.-B.p. thalictretosum simplex Martynenko subass. nova prov.

субасс. C.j.-B.p. caricetosum rhynchophysae Martynenko subass. nova prov.

союз Salicion cinereae T.Muller et Gors 1958

асс. Salicetum pentandro-cinerea Passarge 1961

вар. typica вар. Calla palustris

Союз Alnion glutinosae является номенклатурным типом порядка и класса, объединяет низинные евтрофные черноольховые и пушистоберезовые болота и заболоченные леса. Восточной границей основного ареала ольхи черной являются Уральские горы, тем не менее, эта древесная порода может проникать и восточнее, до Зауралья и Иртыша. В связи с тем, что на территории РБ ольха черная растет на восточной границе ареала, это приводит к заметному снижению ее ценотических позиций. Поэтому в районе исследования, наряду с типичными черноольшаниками, часто встречаются массивы лесных болот, в которых место ольхи в древесном ярусе замещает Betula pubescens , а Alnus glutinosa встречается с низким постоянством и, большей частью, в составе 2-го и 3-го ярусов древостоя [20].

В составе союза Alnion glutinosae на территории РБ описаны сообщества 4-х ассоциаций. Ниже приведена их краткая храктеристика.

Ассоциация Carici elongatae-Alnetum glutinosae . В странах Центральной и Восточной

Европы в группу диагностических видов ассоциации входят: Alnus glutinosa (dom.), Salix cinerea, Calamagrostis canescens, Carex elongata, Dryopteris carthusiana, Galium palustre, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Naumburgia thyrsifl ora, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara/ kitagawae, Thelypteris palustris. На территории РБ не все виды из данной комбинации хорошо диагностируют сообщества данной ассоциации, тем не менее, мы принимаем данную комбинацию.

Ассоциация представляет типичные для союза Alnion glutinosae сообщества черноольхо-во-пушистоберезовых заболоченных низинных евтрофных болот. Ее сообщества широко распространены как в Центральной, так и в Восточной Европе, при этом флористический состав может сильно варьировать. Особенностью южно-уральских сообществ является несколько обедненный флористический состав, а также невысокая ценотическая роль Carex elongata, которая на Южном Урале и в Сибири встречается лишь изредка [20]. Для сообществ ассоциации характерна мозаичность, чередование крупных приствольных возвышений (до 2 м в диаметре), кочек и межкочковых понижений, большую часть лета заполненных водой. В древесном ярусе доминирует Alnus glutinosa , содоминирует Betula pubescens , в основании которых образуются приствольные возвышения в виде больших кочек. Проективное покрытие древостоя варьирует от 40 до 75%, составляя в среднем 55%, средний диаметр деревьев составляет 10–28 см, средняя высота – 15 м, максимальная – 25 м. Возраст ольхи черной на Южном Урале может достигать 100 и более лет [21].

Кустарниковый ярус развит слабо, его среднее проективное покрытие составляет 1–3%, в редких случаях достигая 20%. Чаще всего встречается Frangula alnus , представлены Salix cinerea, Ribes nigrum и лиана – Humulus lupulus . Проективное покрытие травяного яруса варьирует от 50 до 80%, составляя в среднем 65%.

Проективное покрытие мхов как правило, невысокое, в редких случаях может достигать 10–15% за счет видов из родов Plagiomnium , Drepanocladus и Сlimacium .

В РБ ассоциация представлена 2 вариантами. Вариант typica (диагностические виды (д.в.) варианта = д.в. ассоциации) объединяет типичные сообщества ассоциации, которые распространены как на территории Башкирского Предуралья, так и в Башкирском Зауралье (в Архангельском, Краснокамском, Мишкинском, Абзелиловском и Баймакском районах РБ). Кроме того, в пойме речки Лемеза в Архангельском районе были описаны крупноосоковые ольшаники с доминированием Carex atherodes, которые были отнесены к фации Carex atherodes .

Сообщества варианта Lemna minor были описаны в пойменных болотах и старицах рек на территории Архангельского и Иглин-ского районов РБ. Д.в.: Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna trisulca,

Utricularia vulgaris, Oenanthe aquatica, Alisma plantago-aquatica. Вариант объединяет черноольховые леса с продолжительным застойным

Таблица 1. Сокращенная синоптическая таблица сообществ порядков Alnetalia glutinosae и Salicetalia auritae

|

Номера синтаксонов / ярус |

l |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

Число описаний |

9 |

4 |

9 |

6 |

8 |

26 |

8 |

7 |

8 |

8 |

6 |

13 |

4 |

|

ПП древесного яруса, % |

40-65 |

60-65 |

50-75 |

40-65 |

50-70 |

40-70 |

45-55 |

65-70 |

60-75 |

40-45 |

40-50 |

50-75 |

50-70 |

|

ПП кустарникового яруса, % |

- |

- |

1-3 |

5 |

10-15 |

3-7 |

10-15 |

15-20 |

3-5 |

1-3 |

1-5 |

30-60 |

20-60 |

|

ПП травяного яруса, % |

50-80 |

60-80 |

40-70 |

60-90 |

45-60 |

45-75 |

70-90 |

60-75 |

40-65 |

80-90 |

80-90 |

35-60 |

50-60 |

|

ПП мохового яруса, % |

- |

- |

- |

5-10 |

7-10 |

2-5 |

5-10 |

3-5 |

1-3 |

1-3 |

1-4 |

1-3 |

3-5 |

|

Alnus glutinosa -t1 Alnus glutinosa -t2 Alnus glutinosa -t3 Betula pubescens -tl Betula pubescens -t2 Betula pubescens -t3 Betula pendula -tl Betula pendula -t2 Betula pendula -t3 Salix cinerea -t3 Salix cinerea -si Диагностичесь Naumburgia thyrsiflora -hi Lysimachia vulgaris -hi Galium palustre -hi Lycopus europaeus -hi Scutellaria galericulata -hi Dryopteris carthusiana -hi Solanum kitagawae -hi Thelypteris palustris -hi Carex elongata -hi Calamagrostis canescens -hi |

J оминанты древе IV2b 43 V3 II 31 III1 III2a . III4 III 42a III1 II 44 III4 II 2 II II . I III 44 III ие виды ассоциа V1 44 V1 II 3r IVr IV4 44 IV4 V 44 V V4 34 IV4 III 44 III III 44 III III 34 II II . III II . III |

сно-кустар V3 V3 V II II V1 I . I . . II III IV4 ции Carici IV4 III II II II II I . II II

. I

|

никового яруса I II I . I II I . II II I . V3 V3 . V3 IV1 II II V2b v1 iV I v2a . . V4 . I . . I iii ii v1 iV elongatae-Alnetum glu I II . . III IV4 II IV ' II IV ' . . II II . II II IVr I II I II I . I . .IV4. I V2b . . I II . . I . . II |

. . . . . . . . . . . .

Vr Vr tinosae I V4 . IV4 I V4 . II IVr V4 |

. . I . I . I . II . II . . . I . I . IV3 22a II 2 V4 44 II 2 V4 2 IV4 2 IV4 1 II 1 III . II 1 I 1 IV4 1 |

||||||||

Виды, дифференцирующие ассоциацию Carici elongatae-Alnetum glutinosae от других сообществ

|

Lythrum salicaria -hi |

IV4 44 I |

II . IVr |

. . |

III 1 |

|

|

Carex vesicaria -hi |

IV1 44 II |

II . |

I . . . |

. I |

II 1 |

|

Carex pseudocyperus -hi |

III 2 II |

I II . . |

. . |

III . |

|

|

Carex riparia -hi |

III 2 II |

. . |

. . . I |

. . |

|

|

Calla palustris -hi |

III 34 . |

I . |

. . . . |

. . |

II 42b |

|

Cicuta virosa -hi |

III 2 II |

. . |

. . . . |

. . |

II . |

|

Carex acutiformis -hi |

II 1 II |

. . |

I . . . |

. . |

. . |

Диагностические виды варианта Lemna minor

|

Lemna minor -hi Spirodela polyrhiza -hi Lemna trisulca -hi Hydrocharis morsus-ranae -hi Utricularia vulgaris -hi Oenanthe aquatica -hi Alisma plantago-aquatica -hi Д Carex atherodes -hi Диагностически |

V1 1 II III . . II . . II . . II . I II . . II . II "иагностический I 42b . е виды ассоциац! |

. . вид фации I . ии Comaro |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carex atherodes I . . I palustris-Betuletum pu |

. . . . . . . . . . . . . . III V4 bescentis |

II . I . . . I . I . . . I . . . |

||||||

|

Comarum palustre |

-hi |

IV 4 |

4 II |

V4 |

V1 |

I I . |

IV4 |

31 |

|||

|

Menyanthes trifoliata |

-hi |

II 1 . |

V4 |

IV4 |

I I . |

I |

2 |

||||

|

Thyselium palustre Betula humilis Ligularia sibirica Pyrola rotundifolia |

Ди -hi -si -hi -hi |

агностические ви . . II |

ды вариан . IV4 I IVr . IV4 . IV4 |

г а Carex cespitosa I I . I . . II . III II I III |

. I |

. II |

. II II |

II . |

1 |

||

Диагностические виды ассоциации Carici cespitosae-Betuletum pubescentis

|

Carex cespitosa |

-hl |

II |

2 |

IV |

IV |

V2a |

IV1 |

V4 |

IV4 |

V2a |

V2a |

V1 |

||

|

Filipendula ulmaria |

-hl |

III |

34 |

iV |

I |

V2a |

V2a |

V2a |

V2a |

V1 |

V3 |

V4 |

I |

|

|

Vicia cracca |

-hl |

i |

IV4 |

IV |

iV |

IV4 |

iV |

V4 |

III |

I |

1 |

|||

|

Galium uliginosum |

-hl |

II |

II |

I |

IV4 |

IV4 |

ii |

V4 |

V |

V4 |

V |

|||

|

Frangula alnus |

-sl |

IV4 |

44 |

iii |

iii |

IV4 |

V |

V2a |

iii |

iii |

||||

|

Phragmites australis |

-hl |

III |

2 |

iii |

II |

II |

V2a |

IV1 |

V |

V |

III |

ii |

2 |

|

|

Rubus saxatilis |

-hl |

II |

V2a |

V |

V2a |

IV1 |

V4 |

iV |

. |

|||||

|

Galium boreale |

-hl |

I |

iV |

ii |

V |

V |

IV4 |

V |

. |

|||||

|

Sanguisorba officinalis |

-hl |

II |

iii |

I |

iV |

V |

V4 |

ii |

. |

|||||

|

Viburnum opulus |

-sl |

I |

iii |

iii |

V |

II |

. |

Диагностические виды варианта Betula pendula

|

Molinia caerulea |

-hl |

. |

. |

I |

IV4 |

III |

V2a |

III |

||

|

Sorbus aucuparia |

-t3 |

I |

. |

II |

Vr |

. |

I |

|||

|

Alnus incana |

-t1 |

I |

I |

I |

III |

|||||

|

Rosa glabrifolia |

-sl |

. |

III |

Диагностические виды варианта Kadenia dubia

|

Kadenia dubia |

-hl |

I |

. I |

. II |

II |

II |

V |

. |

|

|

Heracleum sibiricum |

-hl |

. |

. |

Vr |

IVr . |

. |

|||

|

Achillea millefolium |

-hl |

. |

. . |

. . |

I |

. |

IVr |

Vr . |

. |

|

Serratula coronata |

-hl |

. |

. |

IVr |

IVr I |

. |

|||

|

Rosa majalis |

-hl |

. |

. I |

. . |

I |

. |

IVr |

. |

|

|

Angelica palustris |

-hl |

. |

. I |

. |

IVr |

. |

|||

|

Sium latifolium |

-hl |

. |

. I |

. |

iV |

. |

|||

|

Mentha arvensis |

-hl |

. |

2 I |

. . |

I |

. |

IVr |

I |

Диагностические виды ассоциации Carici juncellae-Betuletum pendulae

|

Carex juncella |

-hl |

II 1 II |

I |

IV1 |

III |

II |

III |

I |

V1 |

V |

. |

|

|

Pinus sylvestris |

-t1 |

. |

. |

. |

I |

I |

V4 |

IIIr " 4 |

. |

|||

|

Phalaroides arundinacea |

-hl |

I |

. |

. |

I |

III |

V1 |

V |

. |

|||

|

Aegopodium podagraria |

-hl |

. |

. |

I |

II |

V4 |

V |

. |

||||

|

Viola mirabilis |

-hl |

. |

I |

I |

V4 |

V |

. |

|||||

|

Melica nutans |

-hl |

. |

. |

I |

V4 |

Vr |

. |

|||||

|

Stellaria holostea |

-hl |

. |

. |

I |

V4 |

V4 |

. |

|||||

|

Calamagrostis arundinacea |

-hl |

. |

. |

I |

I |

V4 |

V4 |

. |

||||

|

Vicia sepium |

-hl |

. |

. |

I |

II |

V4 |

V4 |

. |

||||

|

Angelica archangelica |

-hl |

. |

. |

I |

V4 |

V4 |

. |

|||||

|

Veratrum lobelianum |

-hl |

. |

. |

. |

I |

Vr |

Vr |

. |

||||

|

Aconitum septentrionale |

-hl |

. |

. |

I |

IVr |

IVr |

. |

|||||

|

Диагностические виды ассоциации C.j.-B.p. thalictretosum simplex |

||||||||||||

|

Thalictrum simplex |

-hl |

. |

. |

I |

I |

I |

Vr |

. |

. |

|||

|

Conioselinum tataricum |

-hl |

I |

. |

. |

II |

Vr |

. |

. |

||||

|

Moehringia lateriflora |

-hl |

. |

. |

I |

II |

IVr |

. |

. |

||||

|

Seseli krylovii |

-hl |

. |

IVr |

. |

. |

|||||||

|

Senecio nemorensis |

-hl |

. |

IVr |

. |

. |

|||||||

|

Диагностические виды ассоциации C.j.-B.p. caricetosum rhyncho |

physae |

|||||||||||

|

Carex rhynchophysa |

-hl |

II |

I |

I |

I |

I |

V4 |

. |

||||

|

Scirpus sylvaticus |

-hl |

. 3 . |

. |

I |

I |

V4 |

. |

|||||

|

Equisetum sylvaticum |

-hl |

. 2 . |

. |

I |

I |

V4 " 1 |

. |

|||||

|

Carex cinerea |

-hl |

. 2 I |

II |

. |

I |

Vr |

I |

|||||

|

Milium effusum |

-hl |

I |

. |

. |

I |

I |

II |

V4 |

. |

|||

|

Galeopsis bifida |

-hl |

. |

. |

. |

I |

I |

. |

Vr |

. |

|||

|

Pulmonaria mollis |

-hl |

. |

. |

. |

I |

I |

I |

V4 |

. |

|||

|

Crepis paludosa |

-hl |

. |

. |

I |

. |

I |

. |

I |

V4 |

. |

||

|

Cerastium pauciflorum |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

II |

V4 |

. |

|||

|

Stellaria nemorum |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

V4 |

. |

|||

|

Salix myrsinifolia |

-t3 |

. |

. |

. |

. |

. |

Vr |

. |

||||

|

Pyrola minor |

-hl |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

IVr |

. |

|||

|

Impatiens noli-tangere |

-hl |

. 2 I |

. |

. |

I |

I |

I |

. |

IV4 |

. |

||

|

Equisetum palustre |

-hl |

II |

. |

I |

I |

I |

I |

. |

IVr |

I |

||

|

Saussurea parviflora |

-hl |

. |

I |

I |

III |

I |

. |

III |

||||

|

Диагностические виды варианта Calla palustris |

||||||||||||

|

Carex lasiocarpa |

-hl |

. |

. |

I |

I |

I |

I |

. |

. |

. |

II |

|

Прочие виды

|

Epilobium palustre |

-hl |

II |

3r |

II |

III |

III |

II |

I ■ |

II |

I |

I |

III |

2 |

|

|

Poa palustris |

-hl |

I |

1 |

III |

II |

II |

II |

III |

II |

I |

II |

I |

1 |

|

|

Equisetum fluviatile |

-hl |

III |

2 |

III |

II |

IV+ |

I |

I |

II |

1 |

||||

|

Urtica dioica |

-hl |

I |

3+ |

V+ |

II |

III |

II |

V+ |

II |

|||||

|

Carex appropinquata |

-hl |

II |

1 |

II |

I |

I |

III |

III |

I |

I |

||||

|

Humulus lupulus |

-sl |

I |

4+ |

III |

■ |

I |

IVr |

II |

II |

■ |

||||

|

Ribes nigrum |

-sl |

II |

1 |

II |

■ |

I |

II |

IV+ |

I |

IV+ |

III |

■ |

||

|

Padus avium |

-t3 |

■ |

31 |

III |

■ |

I |

III |

II |

III |

II |

I |

IV+ |

I |

|

|

Poa pratensis |

-hl |

■ |

II |

■ |

III |

II |

II |

II |

II |

■ |

||||

|

Lathyrus palustris |

-hl |

■ |

I |

■ |

II |

II |

III |

I |

II |

I |

||||

|

Cirsium oleraceum |

-hl |

. |

■ |

I |

II |

II |

IV+ |

V+ |

V+ |

■ |

||||

|

Angelica sylvestris |

-hl |

■ |

■ |

I |

II |

II |

III |

I |

V+ |

V+ |

■ |

|||

|

Elymus caninus |

-hl |

■ |

■ |

■ |

II |

III |

I |

II |

V+ |

V+ |

■ |

|||

|

Geum rivale |

-hl |

I |

■ |

■ |

III |

II |

IV+ |

II |

II |

V+ |

■ |

|||

|

Bromopsis inermis |

-hl |

■ |

■ |

■ |

I |

IV+ |

IV+ |

II |

■ |

|||||

|

Taraxacum officinale |

-hl |

I |

■ |

■ |

I |

IVr |

■ |

■ |

||||||

|

Euphorbia semivillosa |

-hl |

■ |

■ |

■ |

I |

IVr |

■ |

■ |

||||||

|

Festuca pratensis |

-hl |

I |

■ |

■ |

III |

I |

■ |

■ |

||||||

|

Stachys palustris |

-hl |

■ |

II |

■ |

■ |

I |

III |

■ |

II |

|||||

|

Plantago major |

-hl |

■ |

■ |

■ |

III |

■ |

■ |

|||||||

|

Arctium tomentosum |

-hl |

■ |

■ |

■ |

I |

III |

■ |

■ |

||||||

|

Lathyrus pratensis |

-hl |

■ |

■ |

II |

I |

I |

III |

V+ |

IVr |

■ |

||||

|

Poa nemoralis |

-hl |

I |

■ |

■ |

I |

II |

III |

IV+ |

V+ |

■ |

||||

|

Brachypodium pinnatum |

-hl |

■ |

■ |

■ |

I |

II |

III |

V+ |

II |

■ |

||||

|

Crepis sibirica |

-hl |

■ |

■ |

■ |

■ |

II |

IVr |

■ |

||||||

|

Luzula pilosa |

-hl |

■ |

■ |

■ |

■ |

II |

IVr |

■ |

||||||

|

Cirsium heterophyllum |

-hl |

■ |

■ |

■ |

II |

III |

III |

IVr |

■ |

|||||

|

Paris quadrifolia |

-hl |

I |

I |

■ |

■ |

II |

II |

I |

II |

Vr |

■ |

|||

|

Lathyrus vernus |

-hl |

■ |

■ |

■ |

■ |

I |

■ |

IVr |

III |

■ |

||||

|

Delphinium elatum |

-hl |

■ |

■ |

■ |

■ |

IVr |

II |

■ |

||||||

|

Poa sibirica |

-hl |

■ |

■ |

■ |

■ |

IVr |

III |

■ |

||||||

|

Trientalis europaea |

-hl |

I |

■ |

■ |

I |

III |

I |

V+ |

V+ |

■ |

||||

|

Poa trivialis |

-hl |

■ |

I |

■ |

I |

I |

I |

I |

I |

V+ |

IV+ |

I |

||

|

Poa remota |

-hl |

■ |

■ |

■ |

I |

II |

■ |

II |

V+ |

■ |

||||

|

Geranium sylvaticum |

-hl |

■ |

■ |

I |

I |

I |

I |

V+ |

V+ |

■ |

||||

|

Bistorta major |

-hl |

■ |

■ |

III |

II |

I |

II |

V+ |

V+ |

■ |

||||

|

Valeriana officinalis |

-hl |

■ |

I |

■ |

I |

I |

I |

I |

III |

II |

Vr |

■ |

||

|

Carex acuta |

-hl |

■ |

■ |

II |

II |

III |

■ |

■ |

2 |

|||||

|

Parnassia palustris |

-hl |

■ |

■ |

I |

III |

■ |

■ |

|||||||

|

Agrostis gigantea |

-hl |

I |

■ |

I |

II |

II |

III |

■ |

■ |

|||||

|

Viola epipsila |

-hl |

I |

2 |

I |

■ |

II |

I |

IV |

II |

■ |

■ |

|||

|

Agrostis stolonifera |

-hl |

I |

I |

■ |

I |

I |

I |

III |

IV+ |

■ |

■ |

|||

|

Plagiomnium ellipticum |

-ml |

II |

1 |

I |

■ |

I |

II |

■ |

I |

|||||

|

Bryum pseudotriquetrum |

-ml |

I |

1 |

I |

■ |

III |

I |

II |

I |

■ |

I |

|||

|

Drepanocladus aduncus |

-ml |

I |

I |

II |

I |

I |

II |

■ |

I |

2 |

||||

|

Calliergonella cuspidata |

-ml |

I |

I |

I |

I |

I |

■ |

|||||||

|

Climacium dendroides |

-ml |

I |

II |

I |

■ |

I |

1 |

|||||||

|

Brachythecium mildeanum |

-ml |

■ |

I |

I |

I |

I |

III |

■ |

II |

1 |

||||

|

Aulacomnium palustre |

-ml |

■ |

II |

III |

II |

■ |

I |

|||||||

|

Pleurozium schreberi |

-ml |

■ |

II |

I |

I |

I |

III |

III |

I |

|||||

|

Plagiomnium rostratum |

-ml |

■ |

I |

I |

II |

■ |

I |

1 |

||||||

|

Calliergon giganteum |

-ml |

■ |

II |

■ |

I |

2 |

||||||||

|

Campylium stellatum |

-ml |

■ |

II |

I |

I |

■ |

||||||||

|

Chiloscyphus polyanthos |

-ml |

■ |

I |

I |

III |

■ |

||||||||

|

Helodium blandowii |

-ml |

■ |

II |

II |

■ |

|||||||||

Примечание: ПП – проективное покрытие, t1 – первый ярус древостоя, t2, t3 – второй и третий (подрост) подъярусы древостоя; sl – кустарниковый ярус; h1 – травяной ярус; m1 – мхи.

Синтаксоны: 1–3 ассоциация Carici elongatae-Alnetum glutinosae (1 – вар. Lemna minor ; 2 – фация Carex atherodes ; 3 – вар. typica ); 4–5 ассоциация Comaro palustris-Betuletum pubescentis (4 – вар. typica ; 5 – вар. Carex cespitosa ); 6–9 ассоциация Carici cespitosae-Betuletum pubescentis (6 – вар. typica ; 7 – фация Thelypteris palustris ; 8 – вар. Betula pendula ; 9 – вар. Kadenia dubia ); 10–11 ассоциация Carici juncellae-Betuletum pendulae (10 – субасс. C.j.-B.p. thalictretosum simplex ; 11 – субасс. C.j.-B.p. caricetosum rhynchophysae ); 12–13 ассоциация Salicetum pentandro-cinerea (12 – вар. typica ; 13 – вар. Calla palustris ).

увлажнением и наличием участков с открытой водой, что нашло свое отражение в диагностической комбинации видов.

Ассоциация Comaro palustris-Betuletum pubescentis . Д.в.: Betula pubescens (dom.), Calamagrostis canescens, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora. Ассоциация объединяет маловидовые пушистоберезовые заболоченные леса, которые формируются чаще всего в виде кольца по краю небольших карстовых болот, в случае крупных болотных массивов ширина этого кольца может быть значительной.

Древостой, как правило, не высокий – 8–10 м, в редких случаях может достигать 15–17 м. Его проективное покрытие составляет 40–70%, в среднем – 55%. Проективное покрытие кустарникового яруса – 5(15)%, высота – 1(3) м. Ярус обычно сформирован разными видами ив или березой низкой.

Проективное покрытие травяного яруса в зависимости от условий увлажнения сильно варьирует – 45–90%, в среднем составляя 65%. Чаще всего доминирует Carex cespitosa , в некоторых случаях значительное проективное покрытие имеют Comarum palustre или Menyanthes trifoliata . Моховый ярус слабо развит, его проективное покрытие составляет 5–10%.

Сообщества ассоциации описаны в Абзели-ловском, Аургазинском, Иглинском, Мишкин-ском, Салаватском и Учалинском районах РБ. В составе ассоциации описано два варианта. Вариант typica (д.в. варианта = д.в. ассоциации) объединяет типичные сообщества ассоциации. Вариант Carex cespitosa (д.в.: Betula humilis, Carex cespitosa, Carex juncella, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Ligularia sibirica, Thyselium palustre, Pyrola rotundifolia ) характеризуется высоким проективным покрытием в травяном ярусе кочкообразующей осоки Carex cespitosa при содо-минировании Carex juncella и Filipendula ulmaria . Как видно из табл. 1, данный вариант является переходным по отношению к сообществам следующей ассоциации.

Ассоциация Carici cespitosae-Betuletum pubescentis . Д.в.: Betula pubescens (dom.), Viburnum opulus, Frangula alnus, Carex cespitosa, Filipendula ulmaria (dom.), Galium boreale, Galium uliginosum, Phragmites australis, Rubus saxatilis, Sanguisorba offi cinalis, Vicia cracca. Ассоциация объединяет березовые осоково-тростниково-таволговые заболоченные леса, широко распространенные в Башкирском Предуралье (Белокатайский, Кигинский, Мишкинский, Са-лаватский, Туймазинский районы РБ), на Зила-

Рис. 1. Карта-схема распространения сообществ ассоциаций из порядков Alnetalia glutinosae и Salicetalia auritae на территории Республики Башкортостан:

1 – Carici elongatae-Alnetum glutinosae ; 2 – Comaro palustris-Betuletum pubescentis ;

3 – Carici cespitosae-Betuletum pubescentis ; 4 – Carici juncellae-Betuletum pendulae ; 5 – Salicetum pentandro-cinerea

ирском плато (Зилаирский район РБ) и в Зауралье (Абзелиловский, Баймакский, Учалинский и Хайбуллинский районы РБ).

Древесный ярус в сообществах обычно не высокий – 14–15 м, изредка в более дренированных местообитаниях может достигать 20–24 м. Диаметр стволов варьирует от 15 до 30 см, составляя в среднем 20 см. Проективное покрытие древесного яруса варьирует от 40 до 75%. Он обычно сформирован Betula pubescens , но в некоторых случаях (например, на Аркаулов-ском болоте) древостой может быть представлен Betula pendula . Кустарниковый ярус хорошо развит, его проективное покрытие может достигать 15–20%, основным доминатом является Frangula alnus . С высоким постоянством, но с низким проективным покрытием встречается Viburnum opulus .

В полидоминантном травяном ярусе чаще всего преобладают Carex cespitosa, Filipendula ulmaria, Phragmites australis и Rubus saxatilis. Фи-зиономически травяной ярус можно разделить на два подъяруса, первый имеет высоту 30-50 см, представлен кочками из Carex cespitosa и произрастающими на этих кочках других видов. Второй подъярус сформирован тростником высотой 1,5–2 м. Проективное покрытие травяного яруса может сильно варьировать от 45 до 90% (в среднем 65%), в зависимости от дренированно-сти и длительности периода подтопления местообитания. Моховый ярус слабо развит, проективное покрытие обычно не превышает 3–5%, в редких случаях достигая 10%.

Все разнообразие ассоциации представлено тремя вариантами и одной фацией. Вариант typica (д.в. варианта = д.в. ассоциации) объединяет наиболее бедные во флористическом отношении типичные сообщества ассоциации. В составе этого варианта выделяется фация с доминированием Thelypteris palustris .

На одном из наиболее крупных минеро-трофных болотных массивов республики – Ар-кауловском болоте в Салаватском районе РБ были описаны сообщества с доминированием Betula pendula , в травяном ярусе которых, наряду с Rubus saxatilis и Filipendula ulmaria, было отмечено содоминирование Molinia caerulea . Эти сообщества отнесены к варианту Betula pendula (д.в.: Betula pendula (dom.), Sorbus aucuparia, Alnus incana, Rosa glabrifolia ).

Сообщества варианта Kadenia dubia (д.в.: Rosa majalis, Achillea millefolium, Angelica palustris, Kadenia dubia, Heracleum sibiricum, Serratula coronate, Sium latifolium, Mentha arvensis) были описаны на более дренированных участках по периферийным частям болотных массивов Зауралья. В условиях засушливого климата лесостепной и степной зон, данные сообщества подвержены выпасу, что нашло свое отражение в флористическом составе и видовом бо- гатстве сообществ. В их составе с небольшим проективным покрытием, но высоким постоянством встречаются луговые и синантропные виды – Bromopsis inermis, Achillea millefolium, Taraxacum offi cinale, Euphorbia semivillosa, Festuca pratensis, Stachys palustris, Plantago major, Arctium tomentosum, Lathyrus pratensis и др.

Данная ассоциация первоначально была описана А.И. Соломещем и И.Н. Григорьевым в депонированной рукописи по синтаксономии заболоченных лесов Южного Урала [20]. В связи с тем, что эта публикация не являлась валидной, А.И. Соломещ впоследствии принял решение по валидизации ассоциации в монографии по лесной растительности Башкирского госзаповедни-ка [22], где В.Б. Мартыненко наряду с коренными лесами были описаны и заболоченные крупноосоковые березняки. Эти березняки, без детального сравнительного анализа, были отнесены к ассоциации Carici cespitosae-Betuletum в ранге двух субассоциаций, при этом номенклатурный тип ассоциации был взят из депонированной рукописи [20]. Следует отметить, что в период публикации этой рукописи, в связи с недостатком фактического материала, номенклатурный тип ассоциации был выбран неудачно, из описаний, которые в современной обработке попали в нетипичный вариант Kadenia dubia , включающий сообщества с синантропными видами.

Детальное сравнение заболоченных крупноосоковых березняков узких пойм ручьев, описанных в горно-лесной зоне Южного Урала (в Башкирском госзаповеднике), и на равнинных территориях Башкирского Предуралья и Башкирского Зауралья показало, что эти сообщества флористически и физиономически существенно различаются. Также следует учесть, что в древесном ярусе сообществ Башкирского госза-поведника вместо Betula pendula ошибочно был указан вид Betula pubescens . Все это послужило поводом для того, чтобы на основании описаний из Башкирского госзаповедника выделить новую ассоциацию Carici juncellae-Betuletum pendulae Martynenko ass. nova prov., которую в данной статье мы предлагаем как предварительную. Д.в.: Betula pendula (dom.), Pinus sylvestris, Aconitum septentrionale, Aegopodium podagraria, Angelica archangelica, Calamagrostis arundinacea, Carex cespitosa (dom.), Carex juncella, Melica nutans, Phalaroides arundinacea, Stellaria holostea, Veratrum lobelianum, Vicia sepium, Viola mirabilis .

Ассоциация объединяет осоково-таволговые березовые редколесья в заболоченных поймах рек и ручьев Башкирского госзаповедника [22]. Древостой низкопродуктивный, сильно разрежен, представлен порослевой березой, часто единичными экземплярами встречается сосна. Лиственница присутствует очень редко. Проективное покрытие колеблется от 40 до 50%, составляя в среднем 45%. Кустарниковый ярус развит слабо (в среднем проективное покрытие 1%), в некоторых случаях отсутствует, что связано с острой конкуренцией с травяным ярусом.

Разреженный полог древостоя и избыточное увлажнение способствуют формированию сомкнутого травяного яруса, проективное покрытие которого составляет 80–90 %. Травостой, как правило, высокий и куртинный. Отдельные экземпляры трав достигают высоты 2 м. Доминируют то Filipendula ulmaria , то кочкообразующие осоки Carex cespitosa и C. juncella , то корневищные виды – Carex rhynchophysa или Phalaroides arundinacea .

Во флористическом составе ассоциации большое количество видов типичных светлохвойных гемибореальных травяных лесов (табл. 1), которые представляют в Башкирском госзаповеднике зональный тип растительности. Кроме того, на флористический состав сообществ влияют различия в поемном режиме местообитаний. В горном массиве Южный Крака поймы речек и ручьев узкие, зажаты крутыми склонами хребтов. Режим их увлажнения сильно переменный – в период засухи ручьи часто пересыхают, а в период дождей снова заполняются водой. В горном массиве Урал-Тау хребты пологие, поймы более широкие и ручьи, даже при сильных засухах, обычно не пересыхают. Режим увлажнения более стабильный, в некоторых местах наблюдается застойное увлажнение. Эти особенности, а также почвенные различия между Южным Крака и Урал-Тау обусловили формирование двух типов осоково-таволговых березняков [22].

Субассоциация C.j.-B.p. thalictretosum simplex (д.в.: Achillea millefolium, Conioselinum tataricum, Heracleum sibiricum, Moehringia laterifl ora, Seseli krylovii, Senecio nemorensis, Serratula coronata, Thalictrum simplex ) объединяет узкие полосы березняков по поймам речек и ручьев, стекающих с хребтов Южного Крака. Иногда такие сообщества встречаются и на Урал-Тау.

Субассоциация C.j.-B.p. caricetosum rhynchophysae (д.в.: Salix myrsinifolia, Carex rhynchophysa, C. cinerea, Cerastium paucifl orum, Crepis paludosa, Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Galeopsis bifi da, Impatiens noli-tangere, Milium effusum, Pulmonaria mollis, Pyrola minor, Saussurea parvifl ora, Scirpus sylvaticus, Stellaria nemorum ) объединяет осоково-таволговые березняки в поймах ручьев на хребте Урал-Тау.

Союз Salicion cinereae объединяет ивовые и березовые низинные болота. В РБ данный союз представлен одной ассоциацией Salicetum pentandro-cinerea (д.в. Salix cinerea (dom.), Calamagrostis canescens, Comarum palustre, Galium palustre, Lycopus europaeus, Naumburgia thyrsifl ora, Scutellaria galericulata), к которой отнесены кустарниковые сообщества заболоченных понижений с доминированием Salix cinerea, под пологом которой развиваются характерные виды класса Alnetea glutinosae. Это широко распространенные сообщества, которые присутствуют практически во всех болотных массивах изученной территорий, как в поймах рек, так и в карстовых понижениях.

Флористический состав сообществ ассоциации, в целом, сходен с сообществами ассоциации Carici elongatae-Alnetum , за исключением древесно-кустарникового яруса (табл.1). Но фи-зиономически данные сообщества существенно различаются. В отличие от черноольшаников, в ивняках не выражена мозаичность (отсутствуют приствольные повышения и кочки). В просветах между кустарниками произрастают те же виды, что и под их пологом, но более обильно. Проективное покрытие ив может достигать 75%, в среднем составляя 55%. Деревья Alnus glutinosa, Betula pubescens и Salix pentandra , обычно встречаются редко, возвышаются над основным пологом и не образуют сомкнутого древесного яруса [23]. Основным доминантом является Salix cinerea , высота которой достигает 7–8 м (в среднем 4 м), в зависимости от затенения ивами. Проективное покрытие травяного яруса сильно варьирует, составляя в среднем 55%. Покрытие мхов обычно не высокое – 3–5%, в редких случаях может достигать 50%, за счет видов рода Plagiomnium .

Ассоциация представлена 2 вариантами – typica (наиболее типичные сообщества), и Calla palustris сообщества которого формируются в условиях застойного увлажнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Южно-Уральском регионе низинные древесные и кустарниковые болота обладают значительным фитоценотическим и флористическим разнообразием. В период глобального изменения климата, провоцирующего частые засухи, экологическое и хозяйственное значение этого типа растительности возрастает. Особенно это актуально для районов Башкирского Зауралья, где в периоды сильных засух данные сообщества являются почти единственным стабильным источником растительных кормов. Кроме того, эти местообитания имеют огромное значение для сохранения популяций различных видов животных и растений. Нередко в них сохраняются редкие виды растений, в том числе и те, которые имеют экологический оптимум в других типах растительности (Carex dioica, Gymnadenia conopsea, Iris pseudocorus, Listera ovata, Malaxis monophyllos, Ophioglossum vulgatum, Pedicularis sceptrum-carolinum, Saussurea parvifl ora и др.).

В настоящее время на территории Республики Башкортостан отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), где сообщества класса Alnetea glutinosae являются объектом специальной охраны. В некоторых случаях сообщества класса встречаются в границах ООПТ, созданных для охраны редких типов верховых и переходных болот. Учитывая большое природоохранное и экологическое значение лесных евтрофных болот в республике, данному типу растительности следует уделять больше внимания при проектировании ООПТ Республики Башкортостан.

Список литературы Сообщества класса Alnetea glutinosae в Южно-Уральском регионе

- Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate Change. Main Report. Parish F., Sirin A., Charman D., Joosten H., Minayeva T., Silvius M., Stringer L. (Eds.). Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen. 2008. 179 p. URL: http://www.gec.org.my/index.cfm?&menuid=48&parentid=63 (дата обращения 20.03.2017).

- Минаева Т.Ю., Сирин А.А. Биологическое разнообразие болот и изменение климата//Успехи современной биологии. 2011. Т. 131. № 4. С. 393-406.

- Торфяные болота России: к анализу отраслевой информации . М.: Геос. 2001. 190 с.

- Sirin A., Minayeva T., Yurkovskaya T., Kuznetsov O., Smagin V. & Fedotov Yu. Russian Federation (European Part). In: Mires and peatlands of Europe: Status, distribution and conservation (ed. by Joosten, H., Tanneberger, F. & Moen, A.), Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers. 2017. pp. 589-616.

- Sirin A., Minayeva T., Ilyasov D., Suvorov G., Martynenko V., Fedotov Yu., Glukhova T., Valyaeva N., Tsuganova O., Maslov A., Muldashev A., Shirokikh P., Kuznetsov E. Peatlands in sub humid regions under changing climate and human activities//Peatlands in Harmony: Abstracts 15th International Peat Congress (Kuching, Sarawak Malaysia, 14-16 August 2016), 2016. P. 409-413.

- Болота Республики Башкортостан как объект первостепенной охраны/Э.З. Баишева, В.Б. Мартыненко, Б.М. Миркин, А.А. Мулдашев, П.С. Широких, И.Г. Бикбаев//Вестник АН РБ. 2015. Т. 20 № 3 (79). С. 5-13.

- Брадис Е.М. Торфяные болота Башкирии. Дис.. докт. биол. наук. Киев, 1951. 687 с.

- Биоразнообразие болот Республики Башкортостан/В.Б. Мартыненко, И.Г. Бикбаев, А.А. Мулдашев, Э.З. Баишева, Т.Ю. Минаева, А.А. Сирин, П.С. Широких, Б.М. Миркин//Мат. Междунар. конф. «Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте глобального изменения климата». Ханты-Мансийск. 2017 (в печати).

- Флора карстовых болот Башкирского Предуралья/Э.З. Баишева, А.А. Мулдашев, В.Б. Мартыненко, Т.Ю. Минаева, П.С. Широких//Ботанический журнал. 2012. Т.97. № 8. С.26-55.

- Экосистемы болот. Глава 7. В кн.: Состояние биоразнообразия природных экосистем России . М.: НИА-Природа. 2004. С.103-113.

- Ильясов Д.В., Сирин А.А., Суворов Г.Г., Мартыненко В.Б. Летние потоки диоксида углерода и метана на осушенном торфянике в условиях лесостепи республики Башкортостан//Агрохимия. 2017. № 1. С. 50-62.

- Болота и заболоченные земли России: попытка анализа пространственного распределения и разнообразия/С.Э. Вомперский, А.А. Сирин, О.П. Цыганова, Н.А. Валяева, Д.А. Майков//Изв. РАН. Сер. географ. 2005. № 5. С. 21-33.

- Оценка площади болотных и заболоченных лесов России/С.Э. Вомперский, А.А. Сирин, А.А. Сальников, О.П. Цыганова, Н.А. Валяева//Лесоведение. 2011. № 5. С. 3-11.

- Атлас Республики Башкортостан. Уфа, 2005. 419 с.

- Гареев А.М., Максютов Ф.А. Болота Башкирии. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1986. 144 с.

- Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data. User’s guide. IBN-DLO, University of Lancaster, Lancaster. 1996. 59 p.

- Tichý L., Holt J., Nejezchlebová M. JUICE. Program for management, analysis and classification of ecological data. 2nd edition. Brno: Masaryk university. 2011. 61 p.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. 488 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. 1995. 992 с.

- Соломещ А.И., Григорьев И.Н. Синтаксономия лесов Южного Урала VII. Заболоченные леса. Уфа, 1992. Деп. в ВИНИТИ 11.12.1992, № 3495-В 92. 29 с.

- Кучеров С.Е. Радиальный прирост ольхи черной на хребте Шайтан-тау//Фауна и флора Республики Башкортостан: проблемы их изучения и охраны: матер. науч. конф., посвященной 100 летию со дня рождения д.б.н. С.В. Кирикова. Уфа, 1999. С. 214-218.

- Мартыненко В.Б., Соломещ А.И., Жирнова Т.В. Леса Башкирского государственного природного заповедника: синтаксономия и природоохранная значимость. Уфа: Гилем, 2003. 203 с.

- Синтаксономия лесов Южного Урала. I. Архангельский район БАССР. II Классы Salicetea purpurea и Alnetea glutinosae/Р.М. Хазиахметов, А.И. Соломещ, И.Н. Григорьев, А.А. Мулдашев//Ред. журн. «Биол. науки». М., 1989 б. Деп. в ВИНИТИ, № 6241-В89. 27 с.