Сообщества класса Alno glutinosae - Populetea albae P. Fukarek et Fabijani'c 1968 в долине Нижней волги

Автор: Голуб В.Б., Бондарева В.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведен обзор растительных сообществ класса Alnoglutinosae-Populeteaalbae P. Fukarek et Fabijanić 1968, встречающихся в долине Нижней Волги. Для этой цели использовали базу данных геоботанических описаний растительности, созданную на основе компьютерной программы TURBOVEG. В настоящее время эта база включает 14954 геоботанических описаний, собранных за период 1924-2013 гг. Для распознавания описаний, которые можно отнести к ассоциациям, встречающимся в долине Нижней Волги, применена экспертная система на основе метода «Cocktail» (Bruelheide, 2000). Дана характеристика двух ассоциаций класса Alnoglutinosae-Populeteaalbae, распространенных в этом регионе. Они подчинены порядку Alno-Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968, союзу Poo angustifoliae-Ulmion laevis Golub in Golub et E.G. Kuzmina 1997.

Долина нижней волги синтаксономия метод "cocktail" лесные сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/148314627

IDR: 148314627 | УДК: 581.526.425 | DOI: 10.24411/2072-8816-2018-10029

Текст научной статьи Сообщества класса Alno glutinosae - Populetea albae P. Fukarek et Fabijani'c 1968 в долине Нижней волги

Кустарниковые и лесные сообщества долины Нижней Волги относятся к трем основным классам: Salicetea purpureae Moor 1958, Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968 и Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. Bolòs 1958. Сообщества первого класса в долине Нижней Волги рассмотрены в недавней публикации (Голуб, Бондарева, 2017). В настоящей статье внимание сконцентрировано на сообществах класса Alno glutinosae-Populetea albae . Это азональные аллювиальные леса Европы, Северной Африки и западных регионов Среднего Востока. Раньше большинство синтаксонов этого класса относили к классу Querco-Fagetea (Mucina et al., 2016).

Природные условия

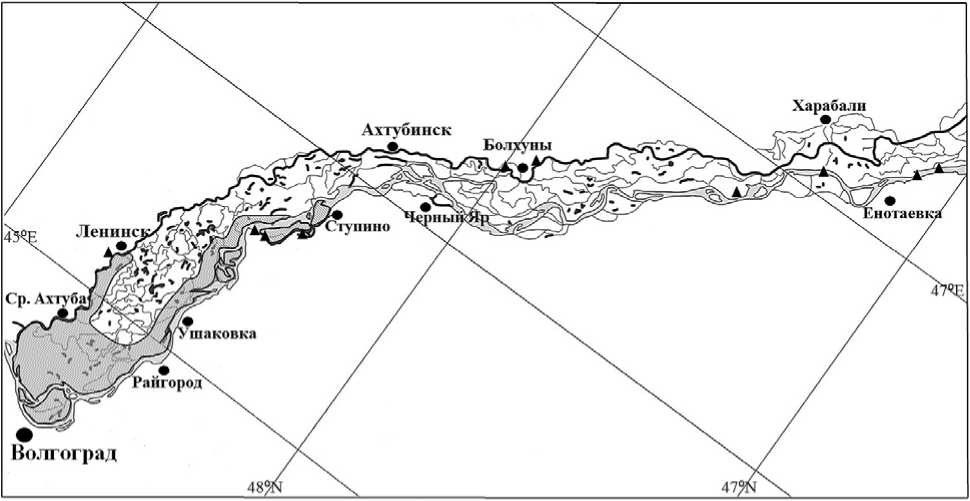

В долине Нижней Волги естественные леса класса Alno glutinosae-Populetea albae встречаются только в Волго-Ахтубинской пойме. Это часть долины Волги, начинающаяся ниже плотины Волгоградской ГЭС и заканчивающаяся у вершины дельты реки. Ее протяженность 340 км, ширина колеблется от 12 до 35 км. Местом перехода поймы в дельту р. Волги принято считать верховье р. Бузан, ответвляющейся от р. Волги в 110–120 км от Каспийского моря. К настоящему времени Волго-Ахтубинская пойма вместе с дельтой Волги остаётся последним участком долины р. Волги, сохраняющим естественное строение. Фактически вся остальная часть долины преобразована в каскад водохранилищ. Важнейшим комплексным экологическим фактором в долине Нижней Волги, является гидрологический режим, который с 1959 г. после создания плотины в районе г. Волгограда (Волжская ГЭС) искусственно регулируется.

Анализ гидрологических данных за время инструментальных наблюдений (1881–2009 гг.) показал, что среднегодовые расходы воды и объем стока за год до зарегулирования

водного стока и после него мало различаются. Но межгодовое варьирование этих величин заметно уменьшилось в период регулирования водного стока. В зарегулированных условиях при относительно незначительных изменениях годового объема стока, поступающего в створе г. Волгограда, внутригодовое его распределение изменилось весьма значительно. Объем стока за апрель– июль уменьшился на 30% по сравнению с естественными условиями, а объем стока за декабрь–март вырос более чем в два раза. Продолжительность периода половодья сократилась с 95 дней в период естественного режима до 64 дней в зарегулированных условиях. Максимальные отметки подъема воды в период зарегулированного стока в створе г. Волгограда снизились на 0.3–0.4 м, а в период межени на – 1.5 м. Это снижение во многом обусловлено размывом русла в нижнем бьефе Волжской ГЭС, которое распространяется примерно на 100 км ниже плотины (Рычагов и др., 2002). По причине уменьшения поступления воды в русло р. Ахтубы и в истоки основных водных трактов Волго-Ахтубинской поймы произошло частичное их заиление, а в результате – снижение обводненности пойменных территорий.

Гидрология и геоморфология оказывают прямое влияние на глубину залегания грунтовых вод. В основной части территории Волго-Ахтубинской поймы грунтовые воды в меженный период находятся на глубине 2.0– 2.5 м от дневной поверхности. На прирусловых валах и гривах уровень грунтовых вод может опускаться на глубину до 5 м. Уровень залегания грунтовых вод повторяет гидрологический режим основных водотоков, но с некоторым запаздыванием и меньшей амплитудой. Запаздывание максимальных уровней грунтовых вод от пика уровня реки может достигать месяца. Средний за год уровень грунтовых вод превышает среднегодовой уровень реки, что обусловливает дренирующую роль проточных русел по отношению к пойме (Кузин, 1938).

Прикаспийская низменность, которую пересекает долина Нижней Волги, характеризуется резко континентальным климатом с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью, а также засушливостью, частыми сильными ветрами (Щучкина, 1996). В последней трети ХХ – начале XXI вв. наблюдается тенденция потепления климата (в основном, за счет повышения температуры холодного периода), а также некоторое увеличение годовых сумм осадков (Титкова, 2003; Старичкова и др., 2009; Иолин и др., 2011).

Микроклимат поймы заметно умеряет климатические контрасты окружающей пустыни и полупустыни. Значительное сокращение длительности половодий в зарегулированных условиях стока сблизило микроклиматические условия поймы и полупустыни (Ишерская, 1953; Агроклиматические ресурсы…, 1974; Шульга, 2002).

Среди нескольких типов почв, которые выделяют в Волго-Ахтубинской пойме (Попов, 1960), леса кл. Alno glutinosae-Populetea albae приурочены к аллювиальным дерновым насыщенным почвам.

Территория Волго-Ахтубинской поймы используется для выпаса скота и сенокошения. Эта сельскохозяйственная нагрузка значительно варьирует. В последние 100 лет наибольшее значение она имела в 1973– 1982 гг. В конце прошлого – начале нынешнего века поголовье скота, выпасаемое в Волго-Ахтубинской пойме, в силу социальных катаклизмов сократилось в 2–3 раза (Кузнецов, 2009; Старичкова и др., 2009).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Флористические замечания

Классификация, которую мы применяем для характеристики растительности долины Нижней Волги, является флористической. Поэтому считаем необходимым сделать некоторые замечания, касающиеся флоры.

Сосудистые растения мы указываем по «Flora Europaea» (Tutin et al., 2001). Названия лишайников и мхов приводим с их авторами.

В ряде случаев, мы оперируем агрегатами видов (agg.), их пониманием в широком смысле (s.l.) либо объединением нескольких видов со знаком «+». Связано это с тем, что авторы геоботанических описаний, которые мы использовали, не всегда различали близкие виды растений, особенно находящиеся в вегетативном состоянии. Приводим список этих объединений.

Arctium lappa+ A. tomentosum.

Atriplex sp. = A. prostrata + A. aucheri + A. nitens + A. patula + A. micrantha .

Carex melanostachya + C. cf. acutiformis (в Волго-Ахтубинской пойме встречаются бесплодные экземпляры осоки, напоминающие по вегетативным признакам одновременно и C. acutiformis , и C. melanostachya .)

Cirsium arvense s.l. = С. setosum + C. arvense + C. incanum.

Euphorbia esula s.l. = E. esula ssp. esula + E. esula ssp. tommasiniana.

Polygonum aviculare agg. = P. bellardii + P. arenarium ssp. pulchellum + P. arenastrum + P. neglectum + P. patulum .

Для обзора сообществ кл. Alno glutinosae-Populetea albae использовали базу данных геоботанических описаний растительности долины Нижней Волги (Голуб и др., 2009; Golub et al., 2012). Она была создана на платформе программы TURBOVEG (Hennekens, Schaminée, 2001) и в настоящее время включает 14954 геоботанических описаний, собранных за период 1924–2013 гг. База зарегистрирована в Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD) под индексом EU-RU–002 и передана в европейский архив геоботанических описаний (Chytrý et al., 2016).

На той же основе TURBOVEG была сформирована вспомогательная база данных из 18 описаний из протологов двух ассоциаций, установленных ранее в долине

Нижней Волги, которые отнесены к асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997 и Poo angustifoliae-Ulmetum laevis Golub et E.G. Kuzmina 1997.

Обработку и анализ геоботанических описаний проводили с привлечением пакета программ JUICE 7.0. (Tichý, 2002). Для распознавания описаний, которые можно отнести к перечисленным выше ассоциациям кл. Alno glutinosae-Populetea albae применили экспертную систему на основе метода «Cocktail» (Bruelheide, 2000).

Первоначально в совокупности описаний вспомогательной базы данных была сделана попытка выявить сопряженные группы видов для каждой из двух вышеупомянутых ассоциаций. Однако такую группу удалось установить только для одной ассоциации, а именно Poo angustifoliae-Quercetum roburi.

Далее, опираясь на выделенную группу с учетом обилия деревьев

(проективное

покрытие или сомкнутость крон в процентах), была составлена формула, которая позволяла бы автоматически распознавать описания, относящиеся к этой ассоциации. Затем, после тестирования формулы на вспомогательной обучающей базе данных, экспертному анализу была подвергнута вся база долины Нижней Волги EU-RU–002.

Диагностические виды ассоциаций определяли с помощью расчета phi-коэффициента (Chytrý et al., 2002; Tichý, Chytrý, 2006). Величина phi-коэффициента, выше которой таксон относили к диагностическому, принята равной 0.5. Следует особо подчеркнуть, что это региональные диагностические виды, которые «действительны» только в рамках анализируемой базы данных. Более подробно методика экспертного анализа представлена в упомянутых работах чешских геоботаников и в опыте распознавания некоторых типов сообществ Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги (Голуб и др., 2015; Голуб, Бондарева, 2017).

В дополнение к диагностическим, была установлена категория константных видов. К ним отнесены виды, встречаемость которых в сообществах ассоциации 80% и более. Доминантами считали виды, проективное покрытие которых превышало 25% более чем в 20% описаний.

Точно так же, как и для отдельных ассоциаций, мы определили диагностические виды, доминанты и константные виды для союза Poo angustifoliae-Ulmion laevis.

До начала обработки из основной и вспомогательной баз данных были удалены виды лишайников и мхов. Сделано это потому, что не все геоботаники, работавшие в долине Нижней Волги, их отмечали в своих геоботанических описаниях. Но в приводимую ниже синоптическую таблицу эти виды возвращены. По указанной выше причине данные о встречаемости видов лишайников и мхов в этой таблице занижены.

Варианты и субассоциации мы описываем без использования экспертной системы, опираясь преимущественно на данные, приведенные в протологах.

Степень изученности двух рассмотренных ассоциаций значительно различаются, поэтому полнота их освещения неодинакова.

Для экологической характеристики растительных сообществ привлекли DCA-ординацию геоботанических описаний и шкалы Л.Г. Раменского (Раменский и др., 1956). DCA-ординацию проводили с помощью встроенного в пакет программ JUICE 7.0. модуля «Ordijuice» из программного пакета R с параметрами, установленными по умолчанию и с понижением веса редких видов (Zelený, Tichý, 2009).

Результаты и их обсуждение

Асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997 (табл. 1, синтаксон 1).

Группа сопряженных видов этой ассоциации называется Agrimonia eupatoria. Она включает следующие виды: Agrimonia eupatoria , Lathyrus incurvus , Artemisiapontiсa , Aristolochia clematitis , Arctium lappa + A. tomentosum , Prunus spinosa . Минимальное количество видов, которое должно входить в эту группу, равняется 3. Формула для отбора из нашей основной базы данных описаний, относящихся к асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi, выглядит следующим образом:

Quercus robur покр. > 25% AND гр. Agrimonia eupatoria NOT Ulmus laevis покр. > 25%

Таблица 1. Синоптическая таблица сообществ с доминированием Quercus robur , Ulmus laevis в долине Нижней Волги

Synoptic table of the plant communities with domination of Quercus robur , Ulmus laevis in the Lower Volga Valley

|

Синтаксоны |

1 |

2 |

|

Число описаний |

33 |

11 |

|

Среднее число видов на учетной площадке |

36 |

27 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Диагностические виды: деревья и кустарники |

||

|

Ulmus laevis |

79 |

100 |

|

Prunus spinosa |

48 |

36 |

|

Quercus robur |

100 |

18 |

|

Crataegus ambigua |

39 |

18 |

|

Rhamnus catharticus |

24 |

9 |

|

Диагностические виды: травяные растения |

||

|

Aristolochia clematitis |

94 |

36 |

|

Agrimonia eupatoria |

79 |

36 |

|

Lathyrus incurvus |

73 |

27 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Arctium lappa + A. tomentosum |

64 |

27 |

|

Fallopia convolvulus |

42 |

36 |

|

Silene latifolia ssp. alba |

39 |

27 |

|

Cynoglossum officinale |

33 |

. |

|

Vincetoxicum scandens |

33 |

. |

|

Erysimum cheiranthoides |

27 |

9 |

|

Chelidonium majus |

24 |

18 |

|

Artemisia vulgaris |

9 |

27 |

|

Torilisjaponica |

6 |

18 |

|

Прочие виды деревьев и кустарников |

||

|

Rubus caesius |

73 |

45 |

|

Fraxinuspennsylvanica |

30 |

18 |

|

Morus nigra |

9 |

36 |

|

Amorpha fruticosa |

6 |

18 |

|

Populus nigra |

. |

55 |

|

Salix alba |

. |

36 |

|

Прочие виды травяных растений |

||

|

Carex melanostachya+ C. cf. acutiformis |

100 |

55 |

|

Calamagrostis epigejos |

88 |

18 |

|

Poa angustifolia |

85 |

73 |

|

Elymus repens |

85 |

36 |

|

Convolvulus arvensis |

79 |

36 |

|

Lactuca tatarica |

76 |

36 |

|

Cirsium arvense s.l. |

73 |

27 |

|

Lactuca serriola |

70 |

55 |

|

Galium verum |

70 |

27 |

|

Eryngiumplanum |

67 |

36 |

|

Cannabis sativa var. spontanea |

64 |

82 |

|

Carexpraecox |

64 |

55 |

|

Euphorbiapalustris |

64 |

9 |

|

Artemisiapontica |

61 |

9 |

|

Asparagus officinalis |

58 |

27 |

|

Artemisia austriaca |

55 |

27 |

|

Taraxacum officinale |

55 |

9 |

|

Sonchus arvensis |

52 |

18 |

|

Euphorbia esula s.l. |

52 |

. |

|

Glechoma hederacea |

48 |

27 |

|

Medicago sativa ssp. caerulea |

45 |

64 |

|

Leonurus marrubiastrum |

45 |

36 |

|

Carex riparia |

42 |

18 |

|

Chenopodium album |

36 |

36 |

|

Linaria vulgaris |

36 |

18 |

|

Atriplex sp. |

33 |

36 |

|

Polygonum aviculare agg. |

30 |

45 |

|

Glycyrrhizaglabra |

27 |

36 |

|

Inula britannica |

24 |

18 |

Окончание таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Leonurus cardiaca |

24 |

. |

|

Bromus inermis |

21 |

9 |

|

Artemisia absinthium |

21 |

. |

|

Poapalustris |

21 |

. |

|

Tragopogon brevirostris |

21 |

. |

|

Descurainia sophia |

6 |

36 |

|

Лишайники и мхи |

||

|

Physcia stellaris (L.) Nyl. |

52 |

36 |

|

Parmelia sulcata Taylor. |

45 |

27 |

|

Xanthoriaparietina (L.) Th. Fr. |

42 |

36 |

|

Orthotrichumpumilum Sw. Show All |

24 |

9 |

|

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm |

24 |

. |

|

Everniaprunastri (L.) Ach. |

21 |

. |

Примечание. Синтаксоны: 1 – асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi , 2 – асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis . Встречаемость видов указана в процентах. Серым цветом отмечены показатели встречаемости диагностических видов. Таксоны, встречаемость которых 20 и менее процентов в двух ассоциациях, не приводятся

В базе данных ассоциация представлена 33-мя описаниями.

Диагностические таксоны: Quercus robur , Ulmus laevis , Prunus spinosa , Crataegus ambigua , Rhamnus catharticus , Aristolochia clematitis , Agrimonia eupatoria , Lathyrus incurvus , Arctium lappa + A. tomentosum , Fallopia convolvulus , Silene latifolia ssp. alba , Cynoglossum officinale , Vincetoxicum scandens , Erysimum cheiranthoides , Leonurus cardiaca , Chelidonium majus .

Доминант: Quercus robur .

Константные виды: Quercus robur , Carex melanostachya + C. cf. acutiformis , Aristolochia clematitis , Calamagrostis epigejos , Poa angustifolia , Elymus repens .

Сомкнутость крон 0.5–0.7, лес часто имеет парковый характер (рис. 1). В среднем высота древостоя около 15 м, диаметр стволов на уровне груди 20–30 см. В ярус деревьев часто входит Ulmus laevis , реже – Fraxinuspennsylvanica .

Рис. 1. Сообщество асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi . Северная часть Волго-Ахтубинской поймы. Май 2008 г. Фото В.Б. Голуба

The northern part of the Volga-Akhtuba flood plain. The plant community of the ass. Poo angustifo-liae-Quercetum roburi . May 2008. Photo by V.B. Golub

Кустарниковый ярус высотой 1–5 м представлен Prunus stepposa , Rhamnus catharticus , Crataegus ambigua , Rubus caesius. В травяной ярус чаще всего входят перечисленные выше константные виды (исключая из него Quercus robur ) .

На всей площади распространения асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi в Волго-Ахтубинской пойме флористический состав ее сообществ довольно однороден. Небольшое различие композиции фитоценозов ассоциации позволяет здесь установить два географических варианта: Acer tataricum и Galium verum . Первый характерен для северной части дубовых лесов Волго-Ахтубинской поймы, второй – для южной. Диагностическими видами для варианта Acer tataricum являются: Acer tataricum , Cynoglossum officinale , Glechoma hederacea , Poa palustris , Vicia cracca. Диагностические виды варианта Galium verum : Galium verum , Glycyrrhizaglabra , Atriplex aucheri.

Леса асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi располагаются на повышенных элементах рельефа, в районе Волгограда на высоте 8–9 м над меженью, и по большей части имеют ленточный характер. Грунтовые воды в период их низкого стояния находятся на глубине 3.0–4.5 м. Экотопы, на которых располагаются сообщества ассоциации, в условиях естественного стока р. Волги периодически затапливались на срок до 15– 20 дней. В зарегулированных – очень редко и не более чем на 5–10 дней (Агарков, 1964; Голуб, Халеев, 1991).

По обследованиям, проведенным в пятидесятых годах прошлого века, почвы под сообществами ассоциации описывали как незасоленные или лишь иногда как слабозасоленные (Попов, 1960; Мяло, Родман, 1962). В семидесятые–восьмидесятые годы на отдельных участках дубрав Волго-Ахтубинской поймы, которые были обвалованы, сотрудники Всероссийского научноисследовательского института агролесомелиорации (ВНИИАЛМИ) отмечали повышение содержания солей в почве, до 2% и более (Шульга, Кулешов, 1983; Шульга и др., 1986).

Современные деревья дуба в естественных лесах Волго-Ахтубинской поймы представлены многократно порослевым поколением. Если не каждый год, то раз в несколько лет дубовые деревья в Волго-Ахтубинской пойме плодоносят. Изредка можно найти 1–2летние экземпляры семенного происхождения, но бóльшего возраста молодых деревьев семенного происхождения мы за многие годы работы в пойме в естественных лесах не встречали. Преимущественно молодые экземпляры дуба уничтожаются пасущимися в лесах сельскохозяйственными животными. Всходов же иногда фиксируется большое количество. Обычная длительность жизни порослевых экземпляров дубовых деревьев не превышает 70 лет. Их бонитет в первое десятилетие после зарегулирования стока оценивался II–III классом (Агарков, 1964; Киреев, 1969).

Исследования показали, что радиальный прирост деревьев дуба увеличивается в многоводные периоды водного стока Волги и уменьшается в маловодные периоды (Голуб, Кузьмина, 2000).

От плотины Волгоградской ГЭС примерно до линии с. Райгород – г. Средняя Ахтуба фитоценозы асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi встречаются по всей площади долины (рис. 2). Ниже по течению, до с. Ушаковка – г. Ленинск, они произрастают только в прирусловой части рек Волга и Ахтуба. А еще ниже – дубовые леса встречаются лишь в прирусловье Волги, на высоких гривах. Чем южнее, тем меньше массивы лесных участков с дубом.

На левобережье р. Волги граница ареала дубовых лесов находится у хутора Дуюнов Ахтубинского района Астраханской обл. На правобережье граница распространения сообществ асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi проходит на 15 км ниже по течению, у с. Ступино Черноярского района Астраханской обл. Это южный предел распространения естественных дубовых лесов на европейской территории России. Еще ниже по течению р. Волги, в ее долине, существуют только искусственные посадки дуба, которые начали осуществляться в 1914 г. (Хлебников, 1925) и в 1927–1930 гг. (Карлин и др., 1971). Эти леса сохранились до наших дней. С синтаксономической точки зрения мы их не изучали. Можем лишь отметить, что в г. Астрахани при реконструкции площади у Кремля в 1950-х гг. были высажены дубовые деревья, которые в настоящее время имеют высоту более 10 м и регулярно плодоносят. Интересно также упомянуть и о факте произрастания в Астрахани одного экземпляра дуба, имеющего возраст более 400 лет. Это дерево, являющееся памятником природы, находится вблизи железнодорожного вокзала .

В начале 1950-х гг. проводили эксперименты по выращиванию дуба вблизи Астрахани в условиях полупустыни на буграх Бэра с осуществлением их полива (Любич, Драгунов, 1950).

В настоящее время во многих местах Волго-Ахтубинской поймы отмечается сухо-

151 вершинность дуба и его усыхание, снижение бонитета. Эти явления связывают с перестройкой гидрологического режима Волги после зарегулирования водного стока, повлекшего за собой уменьшение длительности затопления поймы, падение уровня грунтовых вод, изменение микроклимата долины р. Волги, а также с нападением листогрызущих насекомых (Шульга, 2002; Кулик и др., 2012; Зволинский и др., 2013).

В работах, характеризующих состояние дубовых лесов Волго-Ахтубы в XIX в., также отмечали неудовлетворительное состояние дубрав, их угнетенность, отсутствие или очень незначительное семенное возобновление. Приписывали это сенокосному использованию поймы, неорганизованным рубкам, чрезмерному выпасу скота (Заусниц-кий, 1850; Перкин, 1861; Афанасович, 1873). Как писал К.А. Перкин (1861), молодые дубовые деревья семенного происхождения можно было встретить только в густых зарослях терна, защищавших всходы от

Рис. 2. Сообщества союза Poo angustifoliae-Ulmion laevis Golub in Golub et E.G. Kuzminа 1997 в долине Нижней Волги

The plant community of alliance Poo angustifoliae-Ulmion laevis Golub in Golub et E.G. Kuzminа 1997 in the Lover Volga valley

IW ареал асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997,

A места описаний сообществ асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis Golub et E.G. Kuzmina 1997

потравы или подкашивания во время сенокоса. С. Конардов (1888) считал, что когда антропогенные воздействия были меньше, состояние дубовых лесов было лучше. Эти выводы Конардов делал, опираясь на рассказы старожилов и на основании того, что в приволжских селах он видел огромные старые дубовые бревна, которые в его время нельзя было заготовить в Волго-Ахтубинской пойме.

Надо заметить, что состояние дубовых деревьев на всем протяжении сообществ асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi вдоль Волги одинаково. На южной границе естественного распространения дубрав, в районе с. Ступино, их жизненность не хуже, чем в самой северной Ахтубинской поймы – Волгоградской ГЭС.

части Волго- у плотины

Асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis Golub et E.G. Kuzmina 1997 (табл. 1, синтаксон 2).

Как уже было отмечено в разделе «Материалы и методы», нам не удалось установить сопряженную группу видов, для того чтобы их можно было бы использовать в формуле для отбора описаний, которые следует относить к этой ассоциации. Поэтому мы ввели в эту формулу только параметры, характеризующие обилие двух деревьев, дуба и вяза. Возможно, что в будущем при наличии бóльшего количества описаний сообществ с доминированием Ulmus laevis такую группу можно будет выделить. А пока формула для отбора описаний, относящихся к рассматриваемой ассоциации, выглядит так: Ulmus laevis покр. > 25% NOT Quercus robur покр. > 25%.

В базе данных ассоциация представлена 11-ю описаниями.

Диагностический таксон: Ulmus laevis .

Доминанты: Ulmus laevis , Populus nigra .

Константные виды: Ulmus laevis , Cannabis sativa var . spontane .

Сомкнутость крон составляет 0.5–0.7, высота Ulmus laevis – 10–15 м, диаметр стволов 15–20 см. В вязовниках, также как и в сообществах предыдущей ассоциации, можно выделить 3 яруса. Ярус деревьев, в который, кроме Ulmus laevis, входят: Populus nigra, Salix alba, Morus nigra, Quercus robur, Fraxinus pennsylvanica. Кустарниковый ярус выражен плохо. Чаще всего его составляют Rubus caesius, Prunus spinosa, Amorpha fruticosa, Rhamnus catharticus, а также подрост деревьев. Наиболее обычные растения травяного яруса: Cannabis sativa var. spontanea, Poa angustifolia, Carex praecox, Medicago sativa ssp. caerulea.

В северной части Волго-Ахтубинской поймы асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis является переходной от сообществ кл. Salicetea purpureae к асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi. Поэтому в своем составе сообщества асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis нередко содержат представителей групп Agrimonia eupatoria , свойственной асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi, а также Artemisia scoparia , характерной для ассоциаций Medicagini caeruleae-Salicetum albae Golub et E.G. Kuzmina in Golub 2000 и Glycyrrhizo glabrae-Populetum nigrae Golub et E.G. Kuzminа in Golub 2000 (Голуб, Бондарева, 2017).

Обычно стволы вяза порослевого происхождения, средний их возраст – 20 лет, бонитет – в пределах II–III класса (Киреев, 1969; Карлин и др., 1971). Полтора столетия назад средний возраст вяза в Волго-Ахтубинской пойме оценивался в 40–80 лет (Перкин, 1861). В современных условиях широко распространена голландская болезнь вяза, что является одной из причин деградации вязовых лесов в этом регионе (Невидомов, 2003). В результате асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis выпадает из сукцессионного ряда смен растительных сообществ в процессе развития пойменного ландшафта, в котором сообщества кл. Salicetea purpureae сменяются фитоценозами кл. Alno glutinosae-Populetea albae .

Сообщества асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis, также как и фитоценозы асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi располагаются на повышенных элементах рельефа.

На участках леса с доминированием Ulmus laevis последний имеет преимущественно порослевое происхождение, однако среди молодых деревьев часто можно встретить экземпляры семенного происхождения. Сообщества асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis занимают в долине Нижней Волги в десятки раз меньшую площадь, чем сообщества Poo angustifoliae-Quercetum roburi . Они никогда не образуют больших массивов. Однако, в отличие от дубовых лесов, распространены на большей площади, встречаясь не только в северной, но и в средней части Волго-Ахтубинской поймы. Самый южный участок с сообществом асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis мы описали у с. Косика Енотаевского района Астраханской обл. Следует заметить, что по старым сведениям лесоводов и ботаников, вяз в долине Нижней Волги не встречался ниже с. Енотаевка [средняя часть Волго-Ахтубинской поймы] (Перкин, 1861; Лакин, 1913; Хлебников, 1925; Фурсаев, 1934). Позже сотрудники Астраханского государственного биосферного заповедника фиксировали Ulmus laevis и в приморской части дельты (Доброхотова, Михайлова, 1938; Живогляд, 1970). Мы в своих исследованиях отдельные экземпляры Ulmus laevis , имеющие возраст в несколько десятков лет, отмечали на всем протяжения Волго-Ахтубинской поймы вдоль основного русла Волги и в верхней части дельты Волги. Возможно, что в связи с изменением климатических и гидрологических условий, ареал вяза смещается вдоль р. Волги на юг.

При описании ассоциации Poo angustifoliae-Ulmetum laevis Golub et E.G. Kuzmina 1997 она была поделена авторами на две субассоциации: P. a.-U. l. typicum и P. a.-U. l. populetosum nigrae. Диагностическим видом второй субассоциации является Populus nigra, который обычно, наряду с Ulmus laevis, входит в число доминантов сообществ.

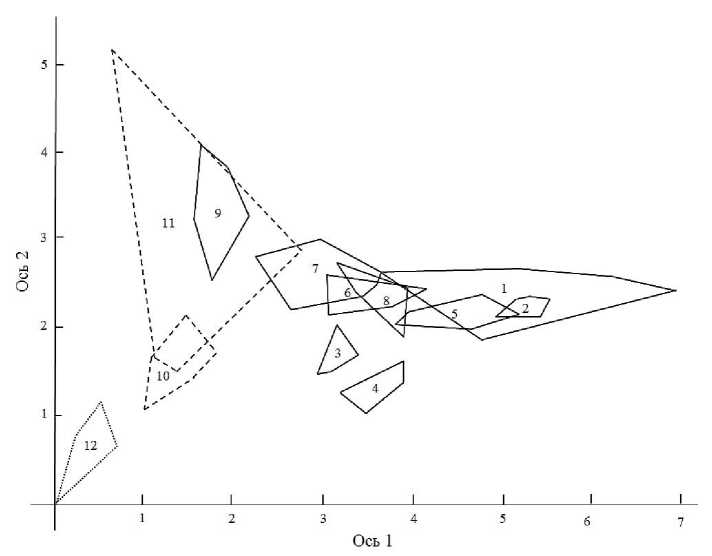

Была проведена DCA-ординация описаний фитоценозов, относящихся к классам Salicetea purpureae и Alno glutinosae-Populetea albae , установленных в долине Нижней Волги . К ним добавлены описания безрангового синтаксона Prunus spinosa , из статьи, где оно было описано (Golub, Kuzmina, 1997). Фитоценозы этого синтаксона встречаются в северной части Волго-Ахтубинской поймы. На рис. 3 видно, что все сообщества с доминированием кустарников и деревьев вытянуты вдоль первой оси, которая наиболее тесно связана с показателями шкалы увлажнения Раменского (табл. 2). В свою очередь, увлажнение зависит во многом от высоты расположения растительных сообществ над меженью реки. Выше всех над урезом воды находятся степные сообщества Prunus spinosa , ниже – кл. Alno glutinosae-Populetea albae, еще ниже – кл. Salicetea purpureae. Фитоценозы асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis на диаграмме DCA-ординации перекрывают как сообщества кл. Salicetea purpureae, так и относящиеся к дубравам (асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi ) . Достаточно хорошо выражена корреляция между величинами проекций положений геоботанических описаний на первую ось со ступенями пастбищной дигрессии. Коэффициент корреляции имеет отрицательный знак, свидетельствующий о том, что при увеличении значений этой оси пастбищная дигрессия уменьшается. Это вполне объяснимо, так как чем выше над меженью реки, тем больше пастбищная и общая антропогенная нагрузка на экотопы растительных сообществ. Вторую ось ординации интерпретировать не удалось.

Рис. 3. ДСА-ординация сообществ классов Salicetea purpurea Moor 19658 и Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968 в долине Нижней Волги. Собственные значения осей: DCA1 – 0.73; DCA2 – 0.39. Линиями соединены крайние внешние точки геоботанических описаний

DCA-ordination diagram of plant communities of cl. Salicetea purpureae and Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968 in the Lower Volga Valley. The eigenvalues: axis 1 is 0.73, axis 2 is 0.39. The lines connect the outermost points of relevés relating to each association

1. асс. Bidenti frondosae-Salicetum triandrae Golub et E.G. Kuzmina 2004; 2. асс. Leersio-Salicetum triandrae Golub et E. G. Kuzmina 2004; 3. асс. Carici melanostachyae-Amorphetum fruticosae Golub et E.G. Kuzmina 2004; 4. асс. Rubo caesii-Amorphetum fruticosae Golub et E.G. Kuzmina 2004; 5. асс. Phragmito-Salicetum albae Golub et E. G. Kuzmina 1996 in Golub 2001; 6. асс. Plantagini-Salicetum albae Golub et E.G. Kuzmina in Golub 2001; 7. асс. Achilleo septentrionalis-Populetum nigrae Golub et E.V. Kuzmina 1996 in Golub 2001; 8. асс. Salici albae-Fraxinetum pennsylvanicae Golub et Kuzmina in Golub 2001; 9. асс. Glycyrrhizo glabrae-Populetum nigrae Golub et E. G. Kuzmina in Golub 2000; 10. асс. Poo angustifoliae-Quercetum roburi Golub et E.G. Kuzmina 1997; 11. асс. Poo angustifoliae-Ulmetum laevis Golub et E.G. Kuzmina 1997; 12. сообщество Prunus spinosa.

Таблица 2. Коэффициенты линейной корреляции между величинами проекций на оси DCA-ординации положений геоботанических описаний сообществ кл. Salicetea purpureae , Alno glutinosae-Populetea albae и ступенями шкал Раменского

Coefficients of linear correlation between the values of projections to DCA-ordination's axes of locations of the Salicetea purpureae , Alno glutinosae-Populetea albae plant community’s relevés and Ramensky indicator values

|

Показатели |

Увлажнение |

Богатство-засоление почвы |

Пастбищная дигрессия |

|

ось 1 |

0.79 |

-0.30 |

-0.63 |

|

ось 2 |

-0.13* |

0.14* |

0.09* |

Примечание. Звездочкам отмечены недостоверные значения коэффициентов корреляций при уровне значимости 0.05

Общая характеристика союза Poo angustifoliae-Ulmion laevis

Диагностические таксоны: Ulmus laevis , Quercus robur , Agrimonia eupatoria , Aristolochia clematitis , Lathyrus incurvus , Crataegus ambigua , Prunus spinosa , Arctium lappa + A. tomentosum , Cynoglossum officinale , Chelidonium majus , Rhamnus catharticus , Erysimum cheiranthoides , Fallopia convolvulus , Vincetoxicum scandens , Scrophularia nodosa , Silene latifolia ssp. alba , Rubus caesius .

Доминанты: Quercus robur , Ulmus laevis .

Константные виды: Ulmus laevis , Quercus robur , Aristolochia clematitis , Poa angustifolia , Carex melanostachya + C. cf. acutiformis .

Это галерейные леса Волго-Ахтубинской поймы, приуроченные к повышенным элементам рельефа с доминированием Quercus robur и Ulmus laevis.

Заключение

В состав кл. Alno glutinosae-Populetea albae в северной части долины Нижней Волги входит один порядок Alno-Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968, один союз Poo angustifoliae-Ulmion laevis Golub in Golub et E.G. Kuzmina 1997 и две ассоциации: Poo

Список литературы Сообщества класса Alno glutinosae - Populetea albae P. Fukarek et Fabijani'c 1968 в долине Нижней волги

- Агарков И.В. Дубняки Волго-Ахтубинской поймы, их продуктивность, возобновление и особенности роста. Автореф. дис. … канд. сельскохоз. наук. Киев, 1964, 19 с.

- Агроклиматические ресурсы Астраханской области. 1974. Л.: Гидрометеоиздат, 136 с.

- Голуб В.Б. Смены кустарниковых и лесных сообществ в долине Нижней Волги. Изв. Самарск. НЦ РАН, 1999, т. 1, № 2, с. 218-223.

- Голуб В.Б., Бондарева В. В. Сообщества класса Salicetea purpureae в долине Нижней Волги. Фиторазно-образие Восточной Европы, 2017, т. 11, № 2, с. 21-57.

- Голуб В.Б., Бондарева В. В., Сорокин А.Н., Николайчук Л.Ф. Сообщества с доминированием тростника (Phragmites australis agg.) в долине Нижней Волги. Растительность России, 2015, № 26, с. 26-37.