Сообщества мидий на литорали Кандалакшского залива Белого моря

Автор: Шкляревич Галина Андреевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 11 (105), 2009 года.

Бесплатный доступ

Двустворчатый моллюск мидия, сообщество, индекс разнообразия, литораль

Короткий адрес: https://sciup.org/14749522

IDR: 14749522

Текст статьи Сообщества мидий на литорали Кандалакшского залива Белого моря

Исследования Mytilus edulis L. и сообществ, образуемых этим моллюском, cоставляют в настоящее время одно из важных и приоритетных направлений в изучении естественных процессов, происходящих в экосистемах беломорских мелководий.

Мидия, являясь массовым двустворчатым моллюском-фильтратором, играет одну из самых значительных ролей в экологии Белого моря [3], [9], [1], поэтому существует огромное количество публикаций, посвященных биологии и экологии этого моллюска. Однако исследованиям литоральных поселений мидий посвящено относительно небольшое количество работ [5], [7], [8]. Межгодовые колебания количественных показателей Mytilus edulis также все еще остаются слабо исследованным разделом ее экологии . Понимание причин межгодовой динамики плотности и биомассы мидии в литоральных ее поселениях невозможно без исследования закономерностей феномена видового разнообразия сообществ, образующихся вокруг этого вида-эдификатора.

Цель нашей работы – выполнить описание сообществ литоральной мидии, проследить из

менчивость количественных показателей эди-фикатора и членов образуемых им сообществ в пространстве и времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа выполнена в мелководной части акватории, осушаемой во время отливов, – на литорали Кандалакшского залива Белого моря, входящей в состав Кандалакшского государственного природного заповедника (рис. 1).

Исследования проводились по общепринятой в различных модификациях методике количественных гидробиологических работ [4], [12].

Жирной линией выделена материковая и островная территория, серым цветом – акватория Кандалакшского государственного природного заповедника.

Места для мониторинговых межгодовых исследований представляют собой плоские участки песчано-каменистого грунта разной степени за-иленности с более или менее равномерными плотными локальными поселениями Mytilus edulis

Рис. 1. Картосхема района исследований размером 100–400 м2 в нижнем горизонте литорали. Пробы собирались ежегодно в первой половине июля. Размер пробной площади составлял 0,1 м2. На каждом участке ежегодно бралось по 5 проб, место их сбора определялось случайным образом. Грунт с пробных площадей выбирался до глубины 15–20 см с целью наиболее полного учета всех, в том числе инфаунных организмов. С поверхности камней все животные осторожно и тщательно срезались скальпелем. В полевых условиях проводилась первичная обработка проб: грунтовая часть проб промывалась морской водой через сито с ячеей 1мм2 , все животные разбирались по видам, подсчитывались и после обсушивания на фильтровальной бумаге взвешивались. Животные с массой до 500 мг взвешивались на торсионных весах с точностью до 0,001 г, остальные беспозвоночные – на аптекарских весах с точностью до 0,01 г. Моллюски и усоногие раки-балянусы взвешивались вместе с раковиной и домиком. Большинство беспозвоночных были определены до вида, трудно идентифицируемые животные – до более высоких таксономических рангов.

Местообитания в обеих точках исследования (рис. 1) довольно значительно отличаются друг от друга по степени прибойности, гидродинамики во время приливо-отливных процессов, а также некоторыми зависящими от этого гидрохимическими параметрами водных масс и состава грунта.

Участок 1 расположен на литорали юговосточного мыса о. Ряшкова, который входит в состав Северного архипелага островов. Этот район относительно открытый и поэтому он подвержен довольно значительному гидродинамическому воздействию вод, так как расположен в отдалении от отдельных групп островов и с двух сторон от него находятся Восточная и Западная Ряшковские Салмы, ширина которых колеблется от 1 до более 2 км с глубинами до 25 м.

Участок 2 расположен на заповедной литорали материковой части Турьего мыса – самого глубоководного района, поблизости от побережья этого мыса находится максимальная глубина Бе- лого моря – 340 м. Участок 2 обращен к открытому морю и совсем не прикрыт ни островами, ни мелями, поэтому здесь наблюдается самая высокая степень гидродинамической активности.

В осенне-зимне-весенний период во время становления и разрушения ледового покрова исследуемые биотопы подвергаются его механическому воздействию (частично разрушающему путем прореживания мидиевые поселения и их сообщества) по возрастающей в следующем порядке местообитаний мидий: Ряшков, Турий мыс и в обратном порядке по степени распреснения при весенних процессах ледотаяния и материкового стока.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования показали, что сообщества мидий, обитающих на о. Ряшкове, состоят из 14, а на Турьем мысу – из 12 видов и групп беспозвоночных (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Средние численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) организмов макрозообентоса, составляющих сообщество Mytilus edulis на юго-восточном мысу о. Ряшкова

|

Вид |

Год |

|||||||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|||||

|

N |

B |

N |

B |

N |

B |

N |

B |

|

|

Turbellaria g. sp. |

20 |

0,2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Nemertini |

0 |

0 |

0 |

0 |

20 |

1 |

0 |

0 |

|

Lineus sp. |

0 |

0 |

40 |

0,9 |

0 |

0 |

50 |

2,4 |

|

Nematodes g. sp. |

320 |

0,3 |

0 |

0 |

20 |

0,1 |

475 |

0,5 |

|

Oligochaeta g. |

||||||||

|

sp. |

3580 |

19,1 |

1480 |

3,4 |

4000 |

15,2 |

1100 |

8,6 |

|

Semibalanus balanoides |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

800 |

66,2 |

|

Yera albifrons |

120 |

0,3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

175 |

2,7 |

|

Gammarus sp. |

1280 |

19,8 |

40 |

2,5 |

920 |

44,5 |

250 |

42,6 |

|

Littorina littorea |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

25 |

5,2 |

|

Littorina obtusata |

20 |

2,7 |

300 |

50,6 |

400 |

44,9 |

1150 |

66,6 |

|

Littorina saxatilis |

760 |

86,3 |

20 |

2,4 |

700 |

61,8 |

525 |

66,4 |

|

Hydrobia ulvae |

140 |

1,3 |

1400 |

4,3 |

1440 |

12,1 |

0 |

0 |

|

Mytilus edulis |

13060 |

9108 |

12980 |

3528 |

18980 |

5530 |

16650 |

6163 |

|

Maccoma baltica |

860 |

101,4 |

100 |

37,6 |

220 |

31,3 |

100 |

7,7 |

Таблица 2

Средние численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) организмов макрозообентоса, составляющих сообщество Mytilus edulis на Турьем мысу

|

Вид |

Год |

|||||||

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|||||

|

N |

B |

N |

B |

N |

B |

N |

B |

|

|

Turbellaria |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

120 |

0,4 |

|

g. sp. Lineus sp. |

0 |

0 |

0 |

0 |

40 |

0,5 |

20 |

0,1 |

|

Nematodes g. |

420 |

0,3 |

340 |

0,2 |

60 |

0,4 |

700 |

0,6 |

|

sp. Polydora |

0 |

0 |

200 |

0,8 |

0 |

0 |

820 |

2,5 |

|

quadrilobata Fabricia |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

80 |

0,7 |

|

sabella Oligochaeta |

5720 |

19,7 |

1460 |

6,7 |

1240 |

6,3 |

3280 |

12,5 |

|

g. sp. Gammarus |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

20 |

3,6 |

|

sp. Littorina |

0 |

0 |

140 |

8,3 |

180 |

3,6 |

760 |

51,5 |

|

obtusata Littorina saxatilis |

900 |

18,5 |

1540 |

34,9 |

900 |

23,7 |

500 |

20,7 |

|

Hydrobia |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

60 |

0,2 |

|

ulvae Mytilus edulis |

18320 |

3075 |

13580 |

2780 |

21480 |

3619 |

32400 |

4828 |

|

Macoma |

0 |

0 |

20 |

1,8 |

0 |

0 |

20 |

0,1 |

|

baltica |

||||||||

Как видно из табл. 1 и 2, виды и группы макрозообентоса, входящего в состав исследованных сообществ, очень сильно различаются по своей значимости. Mytilus edulis является руководящим или доминантным. Его количественные показатели на порядок и более превосходят плотность и биомассу всех других членов сообществ. Субдоминантными видами сообщества Mytilus edulis на о. Ряшкове являются: Oligochaeta g. sp.; Gammarus sp. ; Littorina obtusata ; Littorina saxatilis; Hydrobia ulvae и Macoma baltica , на Турьем мысу – Nematodes g. sp.; Oligochaeta g. sp.; Littorina saxatilis. К числу второстепенных видов сообществ мидий на о. Ряшкове относятся: Lineus sp .; Nematodes g. sp.; Yera albifrons и Hydrobia ulvae , на Турьем мысу – Lineus sp. ; Polydora quadrilobata; Littorina obtusata , Macoma baltica. Остальные виды являются случайными. Приведенная иерархия видов и групп традиционна [11].

Значение отдельных видов в исследуемых сообществах кроме структурной иерархической значимости должно определяться их ролью в функционировании экосистемы или в ее главнейшей продукционной составляющей. Но при исследовании морских мелководных сообществ установить конкретную функциональную роль видов и отдельных трудно определяемых групп беспозвоночных нелегко, если об их значении судить только по численности и биомассе. Для этого необходимо выполнить анализ биоразно- образия, а также равномерности распределения биомассы и количества видов (J) в сообществе. Для этих целей подходит информационный индекс разнообразия (H) К. Шеннона [10].

Таблица 3

Информационный индекс разнообразия (H), индекс равномерности распределения биомассы (J) и количество видов (N) в исследованных сообществах

Mytilus edulis

|

Местообитание |

H |

J |

N |

|

О. Ряшков, юго-восточный мыс |

0,3 |

0,08 |

14 |

|

Турий мыс |

0,53 |

0,15 |

12 |

Таким образом, индекс разнообразия сообществ, обитающих в различных географических точках, расположенных примерно в 120 км друг от друга, неодинаков, он колеблется от 0,3 до 0,53 бит.

Сравним наши данные с литературными (усредненными по Кандалакшскому и Онежскому заливам), полученными А. И. Бабковым и А. Н. Голиковым [2] для сообществ Mytilus edulis , обитающих на глубине от 1 до 40 м. Число видов в этих сублиторальных сообществах (зообентоса + мейобентоса) составляет в среднем 30 ± 10 при относительно невысоком индексе видового разнообразия (0,9–1,9 бит).

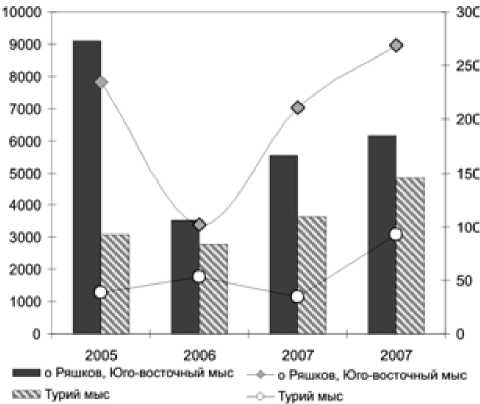

Теперь посмотрим, как изменяются основные биономические показатели вида-эдификатора и всех остальных членов сообщества во времени (рис. 2). Как показано на рис. 2, характеристики средней биомассы Mytilus edulis и суммарной биомассы всех остальных беспозвоночных – членов сообществ довольно значительно варьируют во все годы наших исследований.

Рис. 2. Межгодовые колебания средней биомассы (г/м2) Myti-lus edulis (гистограмма) и суммарной биомассы всех остальных беспозвоночных – членов сообществ на исследованных участках (кружки и квадраты)

Большую роль в формировании межгодовых и хорологических колебаний количественных показателей мидий играют физические факторы ледового покрова (имеющие разреживающее значение для мидиевых банок). В исследуемых нами поселениях ледовый покров вырывает вмерзшие в нижнюю часть льда, ложащегося на литораль во время отливов, отдельные фрагменты сообществ Mytilus edulis и при подвижках в осенне-весенний период уносит их за пределы сообществ. При этом образуются пятна – окна «чистого» грунта (самого разного размера и формы), освободившегося от обрастания мидиями. Через эти окна происходит вымывание накопившихся илов с токсичным H 2 S, что является положительным процессом восстановления оптимальных условий биотопа мидиевого биоценоза [6]. По краям таких окон во второй половине июля мы ежегодно наблюдали агрегированные скопления спата в увеличивающемся количестве по возрастающей прореживающего действия фактора ледового покрова в следующем порядке местообитаний мидий: о. Ряшков, Турий мыс.

Таким образом, межгодовая изменчивость биомассы мидий в их плотных поселениях зависит от ряда абиотических факторов окружающей среды, а также от биотических внутри- и межвидовых отношений. Из абиотических факторов самое существенное влияние на биомассу Myti-lus edulis оказывает различная ледовая ситуация в осенне-зимне-весенние периоды и колеблющаяся термо-галинная составляющая гидрологического режима в разные годы и в разных участках Кандалакшского залива Белого моря.

В обоих исследованных местообитаниях на биомассу Mytilus edulis практически в одинаковой степени действует фактор хищничества морских звезд Asterias rubens. В одном из них – на о. Ряшкове – мидий кроме звезд активно и в больших количествах поедают различные многочисленные морские птицы [3], [9] и рыбы [1]. На Турьем мысу пресс хищников-птиц и рыб значительно слабее и мидиевые поселения разреживаются в большей степени льдом. В обоих участках восстановление элиминированной части поселений мидий и их сообществ происходит за счет регулярно оседающей из планктона молоди различных беспозвоночных.

Все исследуемые участки мидиевых поселений находятся в охраняемой акватории заповедника, где множество самых различных видов (от беспозвоночных до рыб, птиц и крупных млекопитающих) многочисленных животных образуют гильдию использующих плотные мидиевые поселения в качестве трофического компонента экологической ниши.

Хищническая деятельность всех членов «мидиевой» гильдии и прореживающее воздействие ледового покрова в течение 4 лет оказывали положительное омолаживающее влияние на исследованные мидиевые поселения и их сооб- щества. При отсутствии аналогичного влияния таких факторов естественные сукцессионные процессы приводят к старению мидий и, в конечном счете, к полной гибели этих сообществ.

Mytilus edulis – эдификатор, то есть вид с сильно выраженной средообразующей способностью. Можно сказать, что он кондиционирует условия непосредственно окружающей сообщество среды. Межгодовые колебания средней биомассы вида-эдификатора Mytilus edulis , естественно, сильно влияют на соответствующие временные флюктуации всех членов сообществ. Рис. 2 иллюстрирует довольно четко выраженную прямую зависимость суммарной биомассы всех беспозвоночных – членов сообществ от средней биомассы Mytilus edulis.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Mytilus edulis , обитающая на литорали Кандалакшского залива Белого моря, часто образует сплошные плотные поселения. При этом вид является эдификатором с сильно выраженной средообразующей способностью к кондиционированию условий непосредственно окружающей свой биоценоз среды. Исследованные сообщества мидий состоят из 12–14 видов и групп беспозвоночных, индекс разнообразия сообществ, обитающих в различных географических точках, колеблется от 0,3 до 0,53 бит.

Основой выявленных нами межгодовых динамических процессов являлись закономерные изменяющиеся абиотические (климатические) факторы окружающей среды, а также внутри- и межвидовые взаимоотношения мидий и их сообществ на литорали Кандалакшского залива. Все закономерно изменяющиеся факторы среды в пространстве и во времени являются инициаторами развития явления биоразнообразия как в целом сообществе, его иерархической, структурной и функциональной характеристиках, так и в его составляющих – популяциях видов. Отдельные популяции видов (или их части – поселения) должны постоянно и непрерывно адаптироваться в двух направлениях. Во-первых, они должны, балансируя на грани толерантности и резистентности своих экологических возможностей, выживать в меняющейся среде, а также передавать информацию о все более и более успешных адаптациях очередному поколению. Во-вторых, они должны адаптироваться к более оптимальному взаимодействию с другими видами в сообществе. Обе группы адаптаций должны развиваться вместе, так как сообщества являются средой, в которой виды должны выживать и эволюционировать.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Развитие научного потенциала высшей школы 2009–2010 гг.» (грант 3832).

Список литературы Сообщества мидий на литорали Кандалакшского залива Белого моря

- Азаров В. В. Питание рыб на литорали острова Ряшкова и Лодейного в Белом море//Труды Кандалакшского государственного заповедника. Воронеж: Книжное изд-во, 1963. Вып. 4. С. 35-53.

- Бабков А. И., Голиков А. Н. Гидробиокомплексы Белого моря. Л.: Изд-во Зоологического ин-та АН СССР, 1984. 103 с.

- Бианки В. В., Бойко Н. С., Нинбург Е. А., Шкляревич Г. А. Питание обыкновенной гаги Белого моря//Экология и морфология гаг в СССР. М.: Наука, 1979. С. 126-170.

- Кусакин О. Г. Население литорали//Океанология. Биология океана. Биологическая структура океана. Т. 1. М.: Наука, 1977. С. 174-178.

- Луканин В. В., Лангуев Н. К. Распределение и экология локального поселения мидий (Mytilus edulis L.) на беломорской литорали//Экологические исследования перспективных объектов марикультуры фауны Белого моря. Л.: Изд-во Зоологического ин-та АН СССР, 1982. С. 17-24.

- Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Поселения мидий: постоянное непостоянство//Природа. 1990. № 11. С. 56-62.

- Максимович Н. В., Герасимова А. В. Долговременный мониторинг литоральных поселений двустворчатых моллюсков (Molluska, Bivalvia) в губе Чупа (Белое море)//Морские и пресноводные биосистемы севера Карелии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 95-120.

- Максимович Н. В., Максимович А. Н., Герасимова А. В. Об организации поселений мидий Mytilus edulis L. в условиях литорали Белого моря//Вестник СПбГУ. Сер. 3. 2003. Вып. 4 (№ 27). С. 44-53.

- Перцов Н. А., Флинт В. Е. Питание гаги Кандалакшского заповедника и роль ее в динамике литоральной фауны//Труды Кандалакшского государственного заповедника. Воронеж: Книжное изд-во, 1963. Вып. 4. С. 7-28.

- Шеннон К. Математическая теория связи//Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1963. С. 243-332.

- Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Д. Количественная гидроэкология: методы, критерии, решения. Кн. 1. М.: Наука, 2005. 281 с.

- Шкляревич Г. А. Межгодовая динамика массовых видов бентоса на литорали островов Кандалакшского залива Белого моря//Биология моря. 1980. № 5. С. 26-32.