Сообщества планктонных организмов оз. Раифское (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник). II. Вертикальная гетерогенность пелагического планктоннного сообщества

Автор: Жариков В.В., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Быкова С.В., Тарасова Н.Г., Унковская Е.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования планктонных сообществ оз. Раифское. Показано, что количественные и качественные показатели бактерио-, зоо-, протозоо- и фитопланктона закономерно изменяются по вертикали. Рассмотрены вопросы взаимодействия отдельных компонентов планктона друг с другом в градиенте факторов среды.

Планктонные сообщества, вертикальная структура, трофические связи

Короткий адрес: https://sciup.org/148199577

IDR: 148199577 | УДК: 574.583+574.38

Текст научной статьи Сообщества планктонных организмов оз. Раифское (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник). II. Вертикальная гетерогенность пелагического планктоннного сообщества

О зеро Раифское — наибольший водоем Раиф-ского участка Волжско-Камского заповедника. Мониторинг гидрохимического режима и планктонных сообществ озера осуществляется с 1983 г. [11], но специальных исследований вертикального распределения организмов планктона при этом не проводилось. Вместе с тем, большая глубина озера, его стратификация в летний период и гидрохимические данные [12] указывают на возможность существенной вертикальной гетерогенности планктонного сообщества. Цель настоящей работы — исследование количественных и структурных изменений в составе пелагического планктона озера в вертикальном градиенте абиотических условий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Общая характеристика озера, данные о его гидрологии и гидрохимии представлены ранее [11, 12]. Данные по фито- и зоопланктону озера приведены в [2, 9, 11]. Наши исследования проводились в июле 2006 г. и в августе 2007 г. Пробы для химического анализа и гидробиологических исследований отбирали в пелагиали в области максимальной глубины батометром Руттнера с дискретностью 0,5-2 м в зависимости от глубины слоя. Гидрохимический и гидробиологический

анализ проб проводили стандартными методами [4, 7, 8]. Размерную структуру бактериопланктона определяли, как описано ранее [10]. Учет численности инфузорий, раковинных амеб и метазойно-го микрозоопланктона проводили на глицериновых препаратах, приготовленных из одних и тех же проб (объемом 300 мл), сконцентрированных до 10 мл и фиксированных сулемой. Хотя для точной оценки видового разнообразия многоклеточных животных такой объем проб, возможно, недостаточен, мы полагаем, что полученные результаты позволяют установить общий характер распределения экологических комплексов, в т.ч. микрозоопланктона. Кроме того, подсчет организмов из одной пробы повышает точность проведенных наблюдений и выявленных закономерностей. Идентификацию раковинных амеб, инфузорий и коловраток проводили, соответственно, по [6, 19 и 5], ракообразных учитывали без определения до рода и вида.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

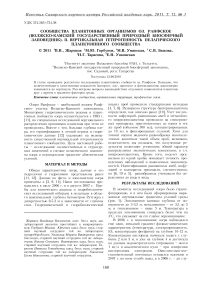

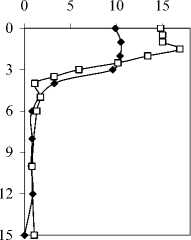

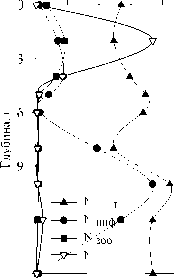

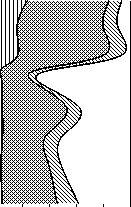

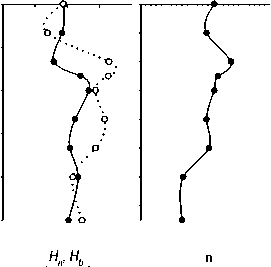

В моменты исследований озеро было стратифицировано, и в нем были сформированы выраженные вертикальные градиенты условий среды (рис. 1). Эпилимнион занимал глубины от поверхности до 3-3,5 м, металимнион — от 3,5 до 5 м, и гиполимнион — ниже 5 м. Температура в пределах эпилимниона снижалась более чем на 4°С, что указывает на его слабое перемешивание.

В 2006 г. в гиполимнионе озера наблюдался еще один, меньший градиент физико-химических характеристик (температура, электропроводность, Eh, концентрация фосфатов) на глубине 10-12 м. Концентрация кислорода начинала падать с глубины 2 или 3 м, и уже на глубине 4 м достигала по данным иодометрического титрования — почти 1 мг/л и аналитического нуля — при измерении кислородным электродом. Окислительно-восстановительный потенциал оставался высоким в 2007 г. во всем столбе воды, а в 2006 г. — до глу- бины 12 м, причем в придонном слое обнаруживались сульфиды в концентрации менее 1 мг/л.

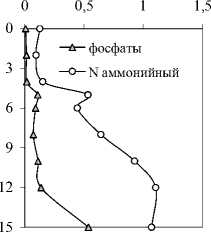

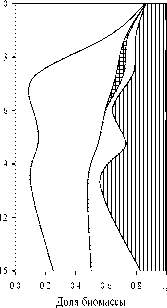

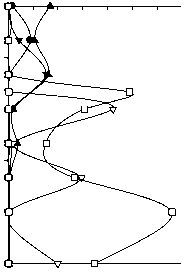

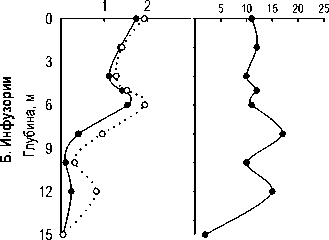

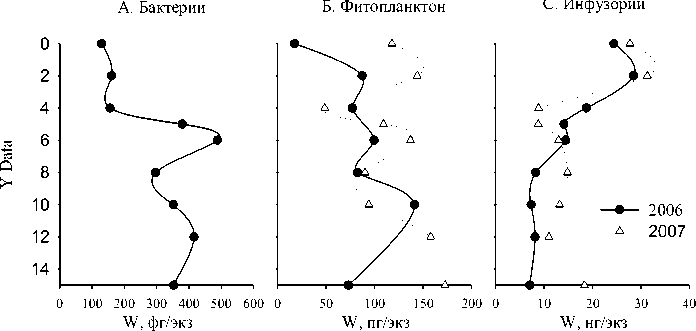

В соответствии с изменяющимися условиями наблюдались закономерные изменения в распределении численности исследованных групп организмов: бактерий, фитопланктона, метазойного

зоопланктона, инфузорий, раковинных амеб, а также хлорофилла " а " (рис. 2), сопровождающиеся структурной перестройкой этих компонентов пелагического планктонного сообщества ("таксоценозов"), вызванной изменением как абиотических, так и биологических факторов.

pH Eh, мВ

9 0 200 400

Fe, N-NO2, мг/л

О2, мг/л

P-PO 4 , N-NH 4 , мг/л

Рис.1. Вертикальное распределение физико-химических параметров и некоторых биогенных элементов в оз. Раифское 12.07.2006 г. и 01.08.2007 г. По оси Y — глубина, м.

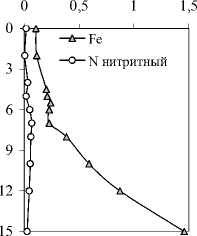

Максимальная концентрация хлорофилла 'а' ', численность и биомасса фитопланктона были зарегистрированы на глубине 4 м в 2006 г. и 2 м в 2007 г. В гиполимнионе численность фитопланктона была низкой (рис. 2). Характерны небольшие пики численности на глубине 8-10 м, обусловленные, видимо, концентрированием оседающего фитопланктона в градиенте плотности.

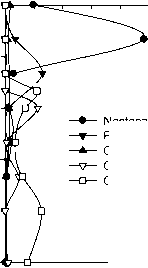

В оба года в фитопланктоне озера по численности доминировали цианобактерии. Их вклад в общую численность на всех горизонтах был более 69%, а на поверхности составлял более 98%. В 2006 г. до глубины 8 м преобладал Microcystis pulverea (Wood) Forti, ниже — Planktolyngbya lim-netica (Lemm.) Komarkova-Legnerova et Cronberg. В 2007 г. M. pulverea развивался, только начиная с глубины 4 м, в слоях 0-2 м доминировали Ana-baena (= Dolichospermium ?) scheremetievii Elenk. и Aphanizomenon flos-aqua (L.) Ralfs, а роль субдоминанта на всех горизонтах перешла от Pl. lim-netica к Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Komarek .

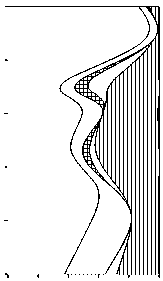

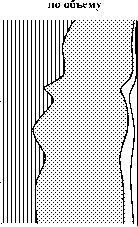

По биомассе в эпилимнионе озера доминировали гетероцистные нитчатые цианобактерии с газовыми вакуолями, Aph. flos-aqua и представители р. Anabaena, A. flos-aqua ВгйЬ. ex Bornet et Flauhault (= Dolichospermium flos-aqua (Breb.) Wacklin, Hoffmann et Komarek) в 2006 и A. scheremetievii в 2007 г. В мета- и гиполимнионе вклад цианобактерий в биомассу фитопланктона снижался, особенно сильно в 2006 г., когда на глубине 4-6 м доминировали по биомассе диато мовые р. Aulacozeira (рис. 3). В 2007 г. развитие диатомовых было более слабым, и доминирующей по биомассе группой в мета- и гиполимнионе остались цианобактерии, а второй по биомассе группой — зеленые водоросли.

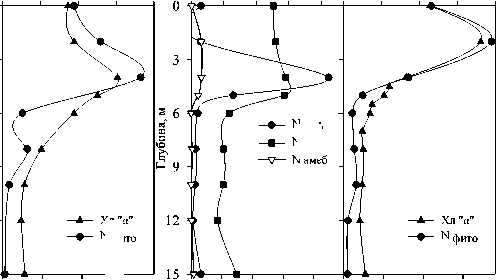

Вертикальное распределение бактерий в 2006 г. имело два пика численности. Первый из них находился на границе мета- и гиполимниона, ниже максимума фитопланктона, при минимальной численности зоопланктона. Второй максимум, в средней части гиполимниона, совпадал с максимумом численности инфузорий (рис. 2).

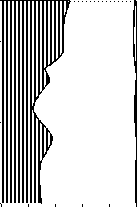

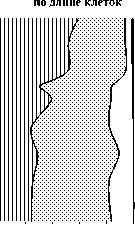

Морфологическая и размерная структура бактериопланктона закономерно изменялась по вертикали. В эпилимнионе около половины всех клеток было представлено кокками, 44,5-50,5% общей численности бактерий (ОЧБ), а в мета- и гиполимнионе их вклад снижался до 23,2-37,2% ОЧБ. Поскольку средний объем клеток определяется соотношением числа клеток различных размерных групп, то важно проследить вертикальные изменения размерной структуры бактериопланктона (рис. 4). В эпилимнионе доля клеток, наиболее устойчивых к выеданию простейшими и мик-розооопланктоном (очень мелкие клетки (L < 1 мкм, V < 0,1 мкм3) и очень крупные (L > 5 мкм, V > 1,6 мкм3)), колеблется в пределах 45,6-60,0% ОЧБ, в гиполимнионе, при уменьшении пресса хищников (практически исчезают коловратки, ракообразные и амебы, рис. 2), она составляет только 24,2-35,7% ОЧБ.

В планктоне озера в относительно небольших количествах (1,7-5,7% общей численности бактерий) обнаружены аноксигенные фототрофные бактерии сем. Chromatiaceae (рр. Thiocapsa и Thiopedia ) и Chloroflexaceae (Chloronema giganteum

Dubinina and Gorlenko 1975). Анализ вертикального распределения фототрофных прокариот в целом, включая цианобактерий, демонстрирует выраженное чередование представителей различных порядков (рис. 5).

А.

N инф, 103 экз/л N фито, 106 экз/л

0 5 10 15 20 0 20 40 60 80

Б.

N инф, 103 экз/л N фито, 106 экз/л

3 6 9 12 0 20 40 60 80

Хл " а

N инф

N зоо

N амеб

N амеб

N бакт N

0 1 2 3 0 5 10 15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0 5 10 15

Nбакт, 106 кл/мл; Хл " а ", мкг/л Nзоо, Nамеб, 103 экз/л Хл " а ", мкг/л

N3oo, NaMe6, 103 экз/л

Рис.2. Вертикальное распределение общей численности бактерий, фитопланктона, зоопланктона, инфузорий, раковинных амеб и хлорофилла " а " в оз. Раифское 12.07.2006 г. (А.) и 01.08.2007 г. (Б.)

У инфузорий в 2006 г. наблюдалось двухпиковое распределение с максимумом в гиполимнионе, в 2007 г. — однопиковое (рис. 2). При этом и верхний пик в 2006 г., и максимум в 2007 г. регистрировались на глубине 4 м, т.е. в зоне термо- и оксиклина (рис. 1, 2).

Прочие Зеленые Эвгленовые Динофлагелляты Диатомовые Цианобактерии

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Доля биомассы

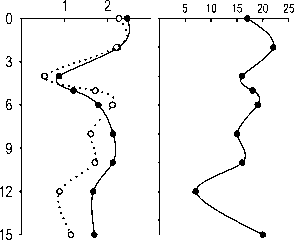

ssp . viridis Ehr. 1831; под оксиклином — Codonella cratera (Leidy, 1877) Imhof, 1885 и скутикоцилиа-тида Cyclidium glaucoma (Muller, 1773) Muller, 1786, а в придонных слоях — не идентифицированные нами до рода мелкие инфузории . Единственным видом в доминирующем комплексе сообщества инфузорий на всех горизонтах был мик-сотроф С. hirtus viridis (вклад по численности колеблется от 12% до 51%).

Размерная структура

Рис 3 . Вертикальное изменение таксономической структуры фитопланктона в оз. Раифское 12.07.2006 г. и 01.08.2007 г.

Морфологическая структура

А

В поверхностных слоях отмечены обычные для пресных водоемов виды из кл. Spirotrichea: Halteria grandinella (Muller, 1773) Dujardin, 1841, Limnostrombidium pelagicum (Kahl, 1932) Krainer, 1995 и представители р. Tintinnopsis, а также сво-бодноживущие (колониальный вид Epistylis pro-cumbens Zacharias, 1897) и эпифитные (представители р. Vorticella, развивающиеся на цианобактериях р. Anabaena и Microcystis ) виды п/кл. Peritrichia класса Oligohymenophorea (табл., рис. 6). В переходной зоне, на границе аэробной и анаэробной зон доминирует простоматида Coleps hirtus

Б

0 20 40 60 80

Доля, %

Нити

Палочки

100 0 20 40 60 80

Доля, %

>5 мкм

2-5

1-2

100 0 20 40 60 80 100

Доля, %

>1,6 мкм3

Кокки

<1

0,4-1,6

0,1-0,4

<0,1

Рис. 4. Изменения структуры бактериопланктона оз. Раифское по вертикали в 12.07.2006 г.

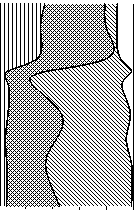

Состав комплекса доминирующих видов инфузорий и характер их вертикального распределения в толще воды однотипны в 2006 и 2007 гг. На рис. 6 показана приуроченность максимумов численности отдельных структурообразующих видов к определенным зонам в толще воды.

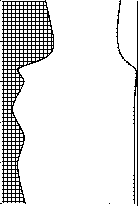

Численность, млн кл./л

0 20 40 60 80 100 120

Биомасса, мг/л

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Nostocales

Pseudanabaenales

Chroococcales+Synechococcales

Chromatiales

Chloroflexales

Рис. 5. Вертикальное распределение порядков фототрофных прокариот (цианобактерий и аноксигенных фототрофных бактерий) в оз. Раифское 12.07.2006 г.

В трофической структуре (по данным 2006 г.) сообщества инфузорий планктона во всей толще, за исключением термоклина, оксиклина, доминируют бактериодетритофаги. Лишь на глубине 5-6 м преобладают миксотрофы ( C. hirtus viridis, Spathidium sp.). Наиболее разнообразна структура на поверхности: она представлена бактериодетри-тофагами, альгофагами, и неселективными все-ядами. В гиполимнионе развиваются исключительно бактериофаги.

В 2006 г. в эпилимнионе озера в значительных количествах (до 3 тыс. экз./л) обнаруживались раковинные амебы отр. Arcellinida, в основном Diffugia limnetica (Levander, 1900) Penard, 1902. Максимум их развития располагался на глубине 2 м. В 2007 г. численность арцеллинид снизилась по сравнению с предыдущим годом почти на порядок (рис. 2).

Наибольшее развитие метазойного зоопланктона также наблюдалось в эпилимнионе, причем если в 2006 г. он практически отсутствовал в гиполимнионе, то в 2007 г. его численность оставалась достаточно высокой, более 30% максимальной численности, до самого дна (рис. 2).

Таблица. Виды-доминанты и их вклады (%) по горизонтам в толще воды оз. Раифское 01.08.07

в общую численность сообщества инфузорий

|

Виды |

Горизонт |

||||||||

|

0 м |

2 м |

4 м |

5 м |

6 м |

8 м |

10 м |

12 м |

15 м |

|

|

Vorticella spp. |

15.2 |

15.3 |

0.1 |

1.3 |

0.5 |

6.3 |

2.7 |

1.9 |

0.7 |

|

Limnostrombidium pelagicum |

23.1 |

1.1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Halteria grandinella |

14.1 |

12.2 |

0.1 |

0.2 |

7.4 |

1.6 |

- |

- |

0,4 |

|

Uronema spp. |

- |

- |

13.5 |

16.6 |

- |

5.5 |

- |

- |

3.0 |

|

Coleps hirtus viridis |

11.6 |

23.3 |

50.8 |

28.7 |

32.4 |

17.3 |

15.5 |

28.3 |

20.1 |

|

Codonella cratera |

1.4 |

7.6 |

0.3 |

2.8 |

3.2 |

22.8 |

14.5 |

18.9 |

9.2 |

|

Cyclidium glaucoma |

- |

- |

45.4 |

60.2 |

41.0 |

18.1 |

30.0 |

11.3 |

7.0 |

|

Мелкий неопределенный вид |

- |

- |

- |

0.3 |

1.1 |

18.9 |

17.3 |

28.3 |

50.9 |

Примечание: виды расположены в порядке смещения максимумов численности от поверхностных горизонтов к придонным; жирным шрифтом выделены вклады по численности > 10%. “- “ вид отсутствует.

2006 2007

Рис. 6. Вертикальное распределение численности доминирующих видов инфузорий в озере Раифское 12.07.06 и 01.08.07.

2006 г.

H n , H b n

n

20 40 60 80

2007 г.

H n , H b 123

n

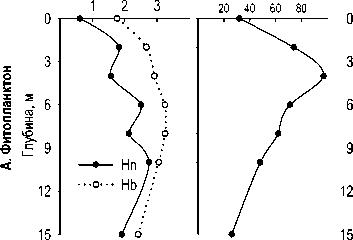

H n , H b

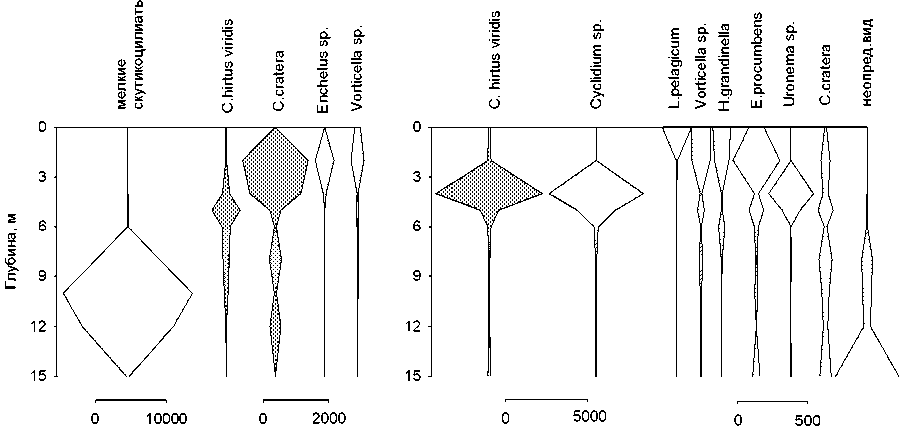

Рис. 7. Вертикальное изменение параметров разнообразия ассоциаций фитопланктона и инфузорий планктона 12.07.06 и 1.08.07: количества видов (и), индекса видового разнообразия Шеннона (по численности - Hn , по биомассе - Нь)

Рис. 8. Вертикальное изменение средней индивидуальной массы клетки бактерий, фитопланктона и инфузорий.

Имеющиеся данные позволяют оценить видовое разнообразие только фитопланктона и инфузорий (рис. 7). Индексы видового разнообразия Шеннона водорослей, рассчитанные по численностям ( Hn ) и биомассам ( Hb ) в оба года достигали максимальных величин в средней части водного столба — в металимнионе или верхней части гиполимниона. В эпилимнионе они были ниже, особенно в 2006 г., из-за сильного доминирования. Максимальное число видов (97) было обнаружено в 2006 г в пробе с глубины 4 м; в поверхностном и особенно придонном слое было зарегистрировано меньшее число видов (рис. 7 А).

Индекс Шеннона инфузорий (по численности) в 2006 г. был довольно стабильным в эпилимнио не, и резко снижался с глубины 8 м (рис.7Б). В 2007 г. наблюдался резкий минимум разнообразия в металимнионе, на глубине 4 м, обусловленный доминированием двух видов — C. hirtus viridis и Cyclidium cf. glaucoma. Число видов инфузорий менялось с глубиной без определенной закономерности (рис. 7Б).

Средняя индивидуальная масса особи инфузорий снижается от поверхности к верхней границе гиполимниона (рис. 8). У водорослей, и особенно у бактерий, наблюдается обратная тенденция. Низкие значения средней массы клетки фитопланктона приурочены к зонам доминирования мелкоклеточных цианобактерий, в первую очередь, M. pulverea. У бактерий наблюдается макси- мум объема клетки на глубине 6 м, видимо, связанный с развитием крупных фото- и хемотроф-ных бактерий в этой зоне.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вертикальная стратификация водной толщи озер, обусловленная в первую очередь ее термическим расслоением, приводит к формированию многих вторичных градиентов физикохимических условий, в том числе ключевых для развития планктонных организмов [24]. Разнонаправленные градиенты условий приводят к вертикальному расслоению различных компонентов пелагического планктонного сообщества в соответствии с оптимумами условий среды, взаимодействиями с другими биотическими воздействиями (выеданием, синтрофными взаимодействиями и т.д.) и разнообразными компромиссами между ними.

Наиболее явно вертикальное расслоение планктонных сообществ проявляется в озерах с сульфид-содержащим гиполимнионом, и особенно в меромиктических озерах с аномально высокими градиентами окислительно-восстановительного потенциала и биогенных элементов в зоне хемоклина [3, 13, 18, 20, 21, 23, 26 и многие др.]. В таких озерах планктонные организмы, в массовых количествах развивающиеся в узких градиентных зонах, оказывают значительное влияние непосредственно на среду их обитания в отдельных слоях, влияя на световой режим, потребляя различные химические компоненты и выделяя кислород.

Хотя по классификации озер, принятой в Рамочной европейской водной директиве [17], оз. Раифское является малым (<5 км2), оно является одним из наибольших по площади, глубине и объему воды среди озер бассейна Средней и Нижней Волги. Озеро относительно малопродуктивно, с малым содержанием сульфатов в воде, поэтому в нем не может сформироваться сульфид-содержащий гиполимнион с высоковосстановительными условиями [3]. Однако ниже слоя 4 м в воде озера регистрируются только следы кислорода или его полное отсутствие.

Озеро питается двумя притоками, приносящими воду с контрастными химическими характеристиками: р. Сумка несет светлую воду с низким содержанием железа, а р. Сер-Булак — хотя и менее минерализованную, но намного более гумоз-ную (около 500 0Pt) воду с высоким содержанием железа. Смешение этих вод создает сложную гидродинамическую картину перемешивания озера и, как мы предполагаем, ответственно за вторичный градиент физико-химических условий в озере на глубинах 8-12 м. Однако в 2007 г. этот режим был нарушен, так как р. Сер-Булак выше впадения в озеро и р. Сумка ниже истока из озера, были перегорожены бобровыми плотинами. В результате питание озера летом 2007 г. осуществлялось только за счет вод р. Сумка, а его уровень в результате подпруживания увеличился по сравнению с предыдущим годом на ~0.3-0.5 м. Не смотря на это, термический режим озера не претерпел существенных изменений. Эпилимнион с небольшим градиентом температуры охватывал глубины от поверхности до 3-3.5 м, а металимнион — в диапазоне от 3.5 до 5 м.

Тем не менее, с 2006 по 2007 г. в составе планктонного биоценоза, судя по полученным данным (рис. 2, 3, 5 и 6), произошли существенные изменения, которые затрудняют выделение устойчивых стабильных комплексов планктонных видов, приуроченных к различным условиям обитания. Особенно динамичным оказалось сообщество фитопланктона, в котором произошли наиболее существенные перестройки, однако неодинаковым в 2006 и 2007 гг. было и распределение раковинных амеб, инфузорий и зоопланктона.

Гиполимнион в оз. Раифское имел окислительные условия и не содержал сероводорода (за исключением придонных слоев), поэтому в нем не наблюдался слой с доминированием сульфид-толерантных видов фитопланктона и инфузорий. Облигатно анаэробные инфузории ( Metopus sp.) регистрировались только в придонном слое, а крупные бентосные мигранты, характерные для хемоклина озер с сульфидным гиполимнионом [15], вообще не вносили сколь либо значительного вклада в состав инфузорий. Хотя криптофито-вые и эвгленовые водоросли, как и в озерах с сульфидным гиполимнионом [20, 27] формировали максимумы в области термоклина, в оз. Раифское они составляли пренебрежимо малую часть фитопланктона, особенно по численности. Цианобактерии сем. Pseudanabaenaceae, толерантные к сульфидам [16], развивались во всем столбе воды без ярко выраженных максимумов, а представители р. Planktothrix , ряд видов которого также тяготеют к хемоклину озер [21, 22], вообще не были обнаружены. Видимо, в условиях, сложившихся в озере, эти виды не могли конкурировать в области термоклина с видами, развивавшимися в эпилимнионе, а в зоне вторичного хемоклина (8-12 м), при прозрачности 0.8-1.65 м, не могли развиваться из-за отсутствия света. Следует отметить, что развитие перечисленных видов в металимнионе было большим в 2006 г., когда градиенты физико-химических условий были более выражены.

Характерной особенностью зоны металимниона было присутствие максимума фототрофных бактерий на глубине 5 м. В отличие от сульфидсодержащих озер, этот максимум был сформирован нитчатыми аноксигенными фототрофами (Chloronena giganteum) и физиологически -гибкими пурпурными бактериями, способными развиваться в отсутствие сероводорода в окружающей водной массе [14]. За исключением максимума, обусловленного развитием этих групп бактерий и, возможно, видов, восстанавливающих соединения азота и отвечающих за максимум нитритов в этой зоне, общая численность бактерий заметно увеличивалась с глубиной. Еще одной чертой, сближающей металимнион оз. Раиф-ского со стратифицированными сульфид- содержащими озерами, был максимум развития миксотрофной инфузории С. hirtus viridis, который в оба года располагался именно в области металимниона (хемоклина).

Очевидно, развитие характерного металимни-ческого комплекса видов планктона в стратифицированных озерах определяется в первую очередь противоположно направленными градиентами освещенности и окислительновосстановительных условий [21]. В тех случаях, когда второй градиент не выражен (как в исследованном озере), виды, адаптированные к условиям хемоклина, не получают преимуществ в развитии и, за немногими исключениями, проигрывают конкуренцию типичным обитателям эпилимниона или видам с широким экологическим диапазоном.

Важно отметить, что, судя по взаимному положению максимумов биомасс и численностей различных групп организмов, характер их трофических взаимодействий изменяется с глубиной. Так, противофазный характер развития инфузорий и бактериопланктона в эпилимнионе свидетельствует, очевидно, о контроле численности бактерий инфузориями, т.е. о "top-down" контроле. Наоборот, в гиполимнионе численность этих групп организмов меняется синфазно, что указывает на преобладание процессов "bottom-up" контроля, т.е. регуляцию развития инфузорий доступными ресурсами (бактериопланктоном).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оз. Раифское по своим гидрологическим и гидрохимическим параметрам относится к группе стратифицированных озер с невысокой трофно-стью и низким содержанием сульфатов в воде. Особенностью таких озер является высокий окислительно-восстановительный потенциал во всей водной толще и отсутствие сильных восстановителей (в первую очередь, сульфидов) до или почти до дна [3]. Однако градиент освещенности, а также формирующиеся в период стратификации градиенты температуры, содержания кислорода и биогенных элементов обусловливают сложный характер вертикального распределения планктонных организмов и их трофических взаимодействий.

Проведенное исследование позволило дать характеристику вертикальной структуры пелагического планктонного сообщества в оз. Раифское в годы с контрастным гидрологическим режимом. Несмотря на сильные межгодовые различия, удалось выделить некоторые общие особенности вертикальной структуры пелагического планктонного сообщества. В отличие от озер с сульфидсодержащим анаэробным гиполимнионом, в оз. Раифское перестройка планктонного сообщества, выражающаяся в смене размерной структуры, видового состава и ряда количественных показателей, охватывает более широкий диапазон глубин и имеет более сложный характер. В трофической структуре планктонного сообщества эпилимниона преобладают процессы "top-down" кон троля, тогда как с увеличением глубины и соответственным изменением условий, их роль, видимо, снижается, и в гиполимнионе основная роль уже принадлежит процессам "bottom-up" контроля. Тем не менее, для более полного выявления закономерностей вертикальной структуры планктонного сообщества в этом и подобных озерах необходим не только анализ исследованных групп организмов планктона, но и изучение других групп пелагических организмов (вплоть до высшего трофического звена — рыб), а также бентосных сообществ и их взаимодействия.

Авторы выражают признательность д.б.н. Ю.А. Мазею за помощь в определении раковинных амеб.

Список литературы Сообщества планктонных организмов оз. Раифское (Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник). II. Вертикальная гетерогенность пелагического планктоннного сообщества

- Горбунов М.Ю. Вертикальное распределение бактериохлорофиллов в гумозных озерах Волжско-Камского заповедника (респ. Татарстан)//Поволжск. экол. журн. 2011. (в печати).

- Деревенская О.Ю., Унковская Е.Н., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. Структура сообществ зоопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны//Тр. Волжско-Камского гос. природного заповедника. 2002. Вып. 5. С. 53-70.

- Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. Л.: Наука, 1970. 440 с.

- Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. Методы изучения водных микроорганизмов. М.: Наука, 1979. 288 с.

- Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука, 1970. 744 с.

- Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Пресноводные раковинные амебы. Москва: КМК. 2006. 300 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.: Медицина, 1990. 400 с.

- Палагушкина О.В., Бариева Ф.Ф., Унковская Е.Н. Видовой состав, биомасса и продуктивность фитопланктона озер Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны//Тр. Волжско-Камского гос. природного заповедника. 2002. Вып. 5. С. 37-52

- Уманская М.В. Экологические особенности развития бактериопланктона малых эвтрофных озер Самарской луки. Дисс. … канд.биол.наук. Тольятти, 2004. 148 с.

- Унковская Е.Н., Жариков В.В., Быкова С.В. Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Тарасова Н.Г., Мухортова О.В., Палагушкина О.В. Деревенская О.Ю. Сообщества планктонных организмов оз. Раифское (Волжско-камский государственный природный биосферный заповедник). I. Биоразнообразие планктонных сообществ различных биотопов озера Раифское//Изв. Сам.НЦ РАН. 2010. Т.12, № 1(5). С. 1453-1460.

- Унковская Е.Н., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. Гидрологическая и гидрохимическая характеристика водоемов Раифы//Тр. Волжско-Камского гос. природного заповедника. 2002. Вып. 5. С. 9-36.

- Abella C.A., Garcia-Gil L.J. Microbial ecology of planktonic filamentous phototrophic bacteria in holomictic freshwater lakes//Hydrobiologia http://www.springerlink.com/content/100271/?p=8d0322d3032c49c7b542f944f7dee6ee&pi=0>. 1992. P. http://www.springerlink.com/content/r3867065n50v/?p=8d0322d3032c49c7b542f944f7dee6ee&pi=0> 79-86

- Arvola L. Vertical distribution of primary production and phytoplankton in two small lakes with different humus concentration in southern Finland//Holarctic Ecol. 1984. V.7. P. 390-398.

- Bark A.W. Studies on ciliated protozoa in eutrophic lakes: I. Seasonal distribution in relation to thermal stratification and hypolimnetic anoxia//Hydrobiologia. 1985. V.124, No. 2. P.167-176.

- Cohen Y., Jorgensen B.B., Pandan E., Shilo M. Sulphide-dependent anoxygenic photosynthesis in the cyanobacterium Oscillatoria limnetica//Nature. 1975. V.257, No.5526. P. 489-492.

- Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy//Official J. EC. 2000. L 327, 22-12-2000. 72 p.

- Finlay B.J., Fenchel T. Ecology: Role of Ciliates in the Natural Environment/Ciliates: Cells as organisms/K. Hausmann and P.C. Bradbury (eds.)//Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1996. P. 117-140.

- Foissner W., Berger H., Schaumdurg J. Identification and ecology of limnetic plankton ciliates. Informationsberichte des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft. 1999. Hf. 3. 793 p.

- Gervais F. Ecology of cryptophytes coexisting near a freshwater chemocline//Freshwater Biol. 1998. V. 39, No. 1. P.61-78.

- Gervais F., Siedel U., Heilmann B., Weithoff G., Heisig-Gunkel G., Nicklisch A. Small-scale vertical distribution of phytoplankton, nutrients and sulfide below the oxycline of a mesotrophic lake//J.Plankton Res. 2003. V.25, No.3. P.273-278.

- Komárek J. Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects)//Hydrobiologia 2003. V. 502, No. 1-3. P. 367-382.

- Miracle M.R., Vicente M., Pedrós-Alió C.Biological studies of Spanish meromictic and stratified karstic lakes//Limnetica. 1992. V. 8. P.59-77.

- Padisak J., Reynolds C. Shallow lakes -the absolute, the relative, the functional and the pragmatic//Hydrobiologia. 2003. V. 506-509. P.1-11.

- Wojciechowska W., Poniewozik M., Pasztaleniec A. Vertical distribution of dominant cyanobacteria species in three lakes -evidence for tolerance to different turbulence and oxygen conditions//Pol. J. Ecol. 2004. V.52, No.3. P.347-351.

- Zingel P., Ott I. Vertical distribution of planktonic ciliates in strongly stratified temperate lakes. Hydrobiologia. 2000. V. 435, No. 1-3. P. 19-26.

- Žvikas A. Structure of microorganism communities and pecularities of their activities in gypsum karst lakes of Northern Kithuania. Summary of doctoral dissertation. Vilnius, 2005. 37 p.