Сооружения инженера В. Г. Шухова в Нижегородской области

Автор: Виноградова Т.П., Зеленова С.В.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Дискуссионный клуб

Статья в выпуске: 1 (6), 2008 года.

Бесплатный доступ

Индустриальное наследие, шухов, башня

Короткий адрес: https://sciup.org/14723494

IDR: 14723494

Текст статьи Сооружения инженера В. Г. Шухова в Нижегородской области

Всякий раз, когда сталкиваешься с тем, что Владимира Григорьевича Шухова называют выдающимся инженером, невольно мысленно поправляешь: выдающийся —это не его масштаб, он —великий инженер, он —гений. Гармонично сочетая в себе талант крупного ученого с интуицией блестящего инженера, он творил в самых разных областях техники. В. Г. Шухов проектировал и строил паровые котлы и насосы, резервуары для хранения нефтепродуктов и трубопроводы, создавал нефтеперегонные установки и наливные баржи, мосты и доменные печи, изобретал и возводил уникальные строительные конструкции, реставрировал памятники архитектуры... И все, что делал инженер, оказывалось на уровне открытия, изобретения и являлось прорывом во времени. Шухов создавал столь совершенные конструкции, аппараты и системы, что спустя столетие они продолжают восхищать специалистов и определять мировой приоритет России.

Наше внимание сконцентрировано лишь на одном из направлений творчества инженера —на создании уникальных строительных конструкций. Конструкций, которых инженерный мир до Шухова не знал, идеи которых высоко оценил и вот уже более ста лет активно внедряет в практику строительства. Многие сооружения, которые сегодня нас поражают своим новаторством и масштабом, оказываются лишь развитием изобретений русского инженера рубежа XIXXX столетий.

Владимир Григорьевич Шухов. 1896 г.

В России сохранились подлинные творения Шухова. Прежде всего, это 150-метровая радиобашня в Москве на Шаболовке, ставшая символом отечественного радиовещания, и светопрозрачные покрытия зданий ГУМа на Красной площади и Пушкинского музея изобразительных искусств... Не ставя перед собой задачу перечислить все выдающиеся сооружения Шухова, обратим внимание на то, что особое место в его творческой биографии занимают Нижний Новгород и Нижегородская область. Именно в Нижнем Новгороде в конце 90-х гг. XIX в. В. Г. Шухов ярко проявил себя как создатель уникальных строительных конструкций, и на нижегородской земле до сего дня сохранились его подлинные творения, представляющие мировую ценность. Обо всем этом мы расскажем подробнее.

Начнем с того, что 1896 г. был особым в истории России —летом этого года в Нижнем Новгороде состоялась XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка (последняя в дореволюционной России). Нижегородская выставка стала событием мирового масштаба. За всю историю всероссийских выставок (первая открылась в Санкт-Петербурге в мае 1829 г.) она единственная получила официальный титул —«Великая». Почти все всероссийские выставки проводились попеременно в двух столицах —в Санкт-Петербурге и Москве (три выставки - 1841,1845,1857 гг. прошли в Варшаве). Губернский Нижний для проведения всероссийской выставки был выбран вопреки сложившейся традиции. Этот выбор официально сделал Александр III (есть основания предположить, что подлинным автором этой идеи был близкий ему С. Ю. Витте). Таким образом, император пожелал именно в Нижнем Новгороде продемонстрировать миру рост и мощь российской промышленности, сельского хозяйства и торговли за период своего правления. Привлек внимание императора древний город, живописно расположившийся на берегах Волги и Оки, на пересечении речных и сухопутных торговых путей. Принимались во внимание еще четыре немаловажных фактора: с начала XIX в. Нижний Новгород славился в мире своей ярмаркой, в 1860-е гг. железная дорога соединила его с Москвой, а в конце столетия здесь громко заявила о себе промышленность и бурными темпами развивалось судоходство.

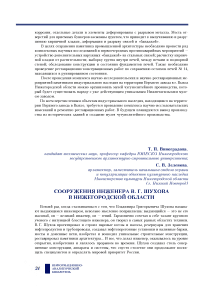

Для новой выставки был выбран огромный пустырь на левом берег}? Оки площадью в 77 десятин (больше 100 гектаров). Заметим, что выставка в Нижнем Новгороде по своей площади превышала Всемирную выставку 1889 г. в Париже и была в три раза больше по территории, чем предшествовавшая выставка, которая проходила в 1882 г. в Москве на Ходынеком поле. Для проектирования павильонов приглашались лучшие архитекторы и инженеры России. Можно без преувеличения сказать, что вся русская архитектура конца XIX в. со своими стилями и направлениями концентрированно отразилась в 1896 г. в Нижнем Новгороде (рис. 1). Строительство выставки поручалось лучшим российским компаниям.

Рис. 1. Панорама Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г.

Перед павильоном машинного отдела (из стекла и стали) видна водонапорная башня системы инженера В. Г. Шухова. Фото М. П. Дмитриева

Московская Строительная контора, владельцем которой был инженер А. В. Бари, а главным инженером —В. Г. Шухов, участвовала в конкурсе на проектирование и строительство выставочных павильонов. И выиграла его во многом благодаря Шухову —это он посоветовал патрону предложить свои конструкции для будущих выставочных павильонов бесплатно (возместить должны были лишь расходы на их монтаж). Таким образом, после окончания работы выставки павильоны переходили в собственность Строительной

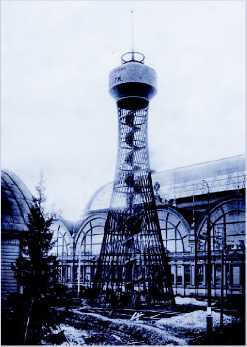

Рис. 2. Водонапорная башня на Всероссийской выставке 1896 г. Фото М. П. Дмитриева

конторы, и она могла распоряжаться ими по своему усмотрению. Шухов был уверен в своих конструкциях, он предвидел, что спроектированные им павильоны непременно раскупят, и притом недешево. Время показало, что он не ошибся. При такой заявке контора А. В. Бари, естественно, обошла всех претендентов и получила государственный заказ на проектирование и строительство почти всех крупных павильонов выставки.

Обратим внимание на то обстоятельство, что особенностью всякой выставки является необходимость для размещения экспозиций перекрывать большие пространства, а для этого нужны особые большепролетные конструкции, разработкой которых в ту пору занимались ведущие инженеры разных стран. В России эту проблему блестяще решил Шухов — выставка 1896 г. стала демонстрацией его изобретений. Можно сказать, что она явилась для Шухова своеобразной экспериментальной мастерской, где он получил уникальную возможность сразу, «залпом» реализовать идеи строительных конструкций, которые, возможно, годами зрели в его сознании. До Всероссийской выставки он не воплощал их в практику строительства, поскольку не было соответствующего заказа.

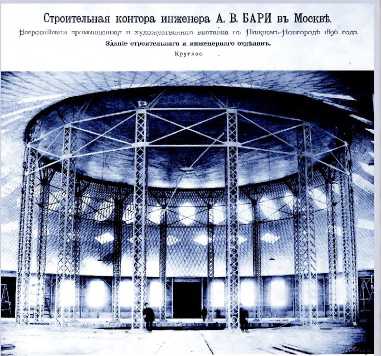

Перечислим «нижегородские выставочные» изобретения Шухова. Прежде всего, это ажурная металлическая башня в форме гиперболоида, выполненная из прямых стержней (рис. 2). Во-вторых, это подобные натянутому тенту висячие покрытия, составленные из стальных полос. Затем легкие цилиндрические своды, образуемые арками с особой системой затяжек. Наконец, покрытия в виде тонкой металлической мембраны, принимающей в рабочем состоянии форму вогнутой чаши.

Строительная контора инженера А. В. БАРИ въ МоеквЪ

JBcepocciЙская промышленная и художественная выставка въ ^ижнемъ-ф ГовгородЬ 1896 года

Здан1е заводеко-ремесленнаго отд-Ьла.

^Арочное п о к рьте системы инженера ] 3 . J\ Шухова.

ДлFиГн а................................................................................................................................................ 101 саж.

Ш ирина.................................................................................................. Выбита сг’Ь иъ......................................................................................................................................

1 поперечная арка шириною.................................................................................................................. 13

1 продольная

Площадь пежри-пя 2200 кнадр. саж .

по Г>

ф|гп1Г|И1фп[нш'иш !'0 появря 1S95 Г.

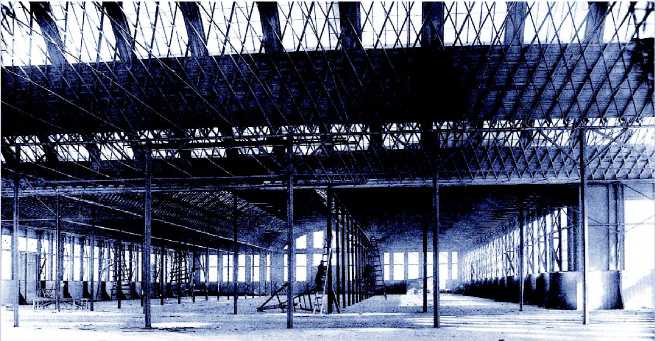

Рис. 3. Здание заводско-ремесленного отдела. Ажурные цилиндрические своды системы Шухова. Фото А. О. Карелина

Полный список павильонов, выполненных Строительной конторой А. В. Бари, находим в статье «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде», помещенной в Нижегородском иллюстрированном календаре В. И. Виноградова на 1896 г. (5-е приложение). Приведем выдержку из этой статьи: «Московская фирма инженера А. В. Бари, принявшая на себя сооружение инженерного отдела — 1 700 кв. еаж., постройку дополнительного здания машинного отдела — 1 000 кв. еаж., здания для фабрично-заводского отдела —2 200 кв. еаж. и здания ремесленного отдела — 600 кв. еаж., сама спроектировала все поименованные здания и выполнила их по новей- шим усовершенствованным системам инженера Шухова, причем архитектурная часть их принадлежит акад. Косову. Группа зданий для инженерного отдела, сооружаемая также по системе инженера Шухова, представляет особенный технический интерес ввиду новизны и оригинальности этой системы. Группа состоит из одного круглого здания с железным поворотным кругом внутри и двух прямоугольных, расположенных симметрично по бокам круглого, которое выполнено по типу паровозного депо с радиальными путями для постановки подвижного состава. Эти три здания сооружаются без употребления твердых стропил; система Шухова основана на принципе устройства палаток: строится железная сетка, которая прямо покрывается кровельным железом. В прочих зданиях Бари крыша покоится на твердых арочных стропилах с затяжками весьма легкой конструкции».

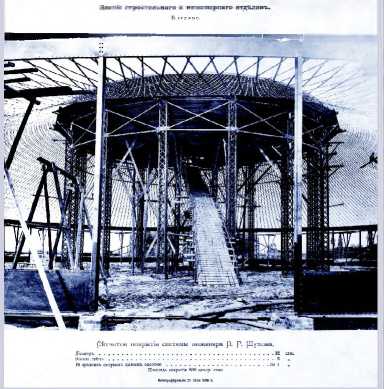

Этот отрывок привлек наше внимание по ряду причин. Прежде всего потому, что здесь помимо перечисления выполненных Строительной конторой А. В. Бари выставочных пави- льонов указаны их площади и даже даны краткие характеристики уникальных шуховских конструкций. Во-вторых, в приведенном отрывке отразились впечатления очевидца той далекой выставки, причем впечатления самые свежие. Обратим внимание на то, что иллюстрированный календарь Виноградова вышел в свет в январе 1896 г., т. е. за четыре месяца до открытия Всероссийской выставки, а готовился к изданию в 1895 г., когда выставочные павильоны, среди них и шуховекие, только сооружались. Но уже тогда составитель нижего- родского календаря, одним из первых, если не первым среди своих современников, дал в прессе высокую оценку конструкций инженера Шухова, тем самым привлекая к ним внимание читателей. Более того, В. И. Виноградов счел необходимым поместить в своем издании фотографию хотя бы одного из шуховских павильонов и выбрал из них интереснейший по конструктивном}? решению —круглое в плане центральное здание строительного и инженерного отделов. В нем воплотились сразу два шуховских изобретения: центральная часть

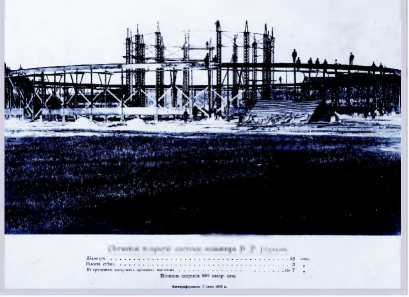

Рис. 4. Круглое здание строительного и инженерного отделов. Смонтированы колонны.

Фото А. О. Карелина

Строительная контора инженера А. В. БАРИ въ Моекв! рсеролгайская промылuifiiиin/i и х удозцсотвснная выставка въ j-1и>кнемъ-|1овгород-к года.

■ Кипи 1*тр<1» .>u^wi> ■ мвжгаоряжт irrсЬпгъ.

Кругл ПС.

павильона диаметром 25 м была покрыта металлической мембраной, а боковая поверхность образовавшегося усеченного конуса — висячей сеткой.

Огромная вогнутая чаша мембранного покрытия вызывала в то время особое опасение инженеров-экспертов, боявшихся, что чаша не выдержит тяжести снега. «Впереди зима, возможно, суровая. До открытия выставки остается больше полугода. Распорядитесь, чтобы снег с крыши не сбрасывали. Ответственность беру на себя», —заявил Шухов. Его уверенность была основана на блестящей инженерной интуиции и на точном математическом расчете. Когда календарь Виноградова готовился к изданию, круглого здания еще не существовало, он лишь монтировался. Издатель решил проблем}?, поместив в свой календарь фотографию проекта павильона.

Поясним для нашего современника, что такое иллюстрированные календари XIX в. Они совсем не похожи на привычные для нас календари. Это ушедшая и полностью забытая сегодня книжная культура. Иллюстрированный календарь —книга большого формата, в которой помещалось много полезной информации: кроме календарей, астрономических и церковных, здесь приводились статистика России, личный состав высших правительственных учреждений, подробные сведения по губернии с соответствующими таблицами и картами и т. п. В приложениях к календарям помещались также статьи о крупнейших событиях в истории страны. Календари издавались во всех крупных российских городах. Нижегородский иллюстрированный календарь на 1896 г., естественно, был насыщен информацией о предстоящей выставке.

В наших руках оказалось еще одно интересное издание 1896 г. —это рекламный альбом Строительной конторы А. В. Бари с фотографиями шуховских сооружений на Нижегородской выставке и с фотофиксацией различных стадий их монтажа. Сегодня этот альбом —раритет. Издан он был типографским способом, небольшим тиражом. Фотографии большого формата, примерно 30 х 20 см. Они настолько хороши, что позволяют понять даже конструктивную схем}? сооружений. Их выполнил прославленный фотограф А. О. Карелин (на листах в альбоме, в правом нижнем углу можно разглядеть его фирменную подпись «А. Карелинъ»). Выпускник Академии художеств Карелин был известен, и не только в Нижнем Новгороде, как мастер портрета, жанровых постановочных сцен и видов Нижнего Новгорода. В 1895 г. он получил не традиционный для него заказ —выполнить фотографии для рекламного альбома, в котором должно найти отражение все, что Строительная контора инженера А. В. Бари соорудила на Нижегородской выставке. Фотограф А. О. Карелин, как и провинциальный публицист В. И. Виноградов, был человеком, далеким от техники. Он никогда не работал в жанре технической фотографии, тем не менее блестяще справился с поставленной задачей, сумев передать четкую графичность конструкций, плавный рисунок изгибов и невероятную легкость покрытий... Он оптимально выбирал точки для съемок и очень профессионально фиксировал характерные стадии монтажа строительных конструкций. Напрашивается вывод —рядом с Карелиным, также как и с Виноградовым, в Нижнем Новгороде был сам инженер Шухов. Это он давал публицисту профессиональную информацию о своих сооружениях, и он вел фотографа в его работе, показывая, что именно, с какого места и когда нужно снимать. На наш взгляд, Шухова можно считать и соавтором рекламного альбома —он работал вместе с фотографом и, более того, снабжал каждый снимок соответствующими подписями, где кроме наименования павильона присутствуют инженерные названия покрытий и основные параметры возводимых зданий.

Рассмотрим в качестве примера один из листов альбома (рис. 3). Над фотографией стандартная надпись, она присутствует на всех листах: «Строительная контора инженера А. В. Бари в Москве», чуть ниже — «Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года». Затем идет название павильона — «Здание заводско-ремесленного отдела». Под снимком —название покрытия: «Арочное покрытие системы инженера В. Г. Шухова». Далее приведены параметры самого здания и элементов конструкций: длина — 101 сажень, ширина — 19 саженей, высота стен — 10 аршинов, 1-я поперечная арка шириной 13 саженей, 2-я поперечная арка шириной по 7 саженей, 1-я продольная арка шириной 7 саженей, 2-я продольная арка шириной по 6 саженей. Здесь же указана площадь покрытия —2 200 квадратных саженей. (Для тех, кому интересно пересчитать в современных единицах, напомним, что 1 сажень = 2,133 м, 1 аршин = 0,711 м, а 1 квадратная сажень = 4,552 м2).

Под каждой фотографией указан день, когда производилась съемка. Благодаря этому можно иметь точное представление о динамике возведения шуховских павильонов. Скорость монтажа впечатляет. Павильоны росли с невероятной быстротой. Известно, что по

Строительная контора инженера A. JJ. БАРИ въ МоекнЬ.

рсороогайокая промышлоннар и художественная выоташш пъ Нгецпомт^овгородЬ 1896 годы.

Рис. 5. Круглое здание строительного и инженерного отделов. Выполнено висячее покрытие. Фото А. О. Карелина

Рис. 6. Круглое здание строительного и инженерного отдела. Павильон готов. Фото А. О. Карелина

контракту Строительная контора Бари была обязана приступить к работам на территории Нижегородской выставки в мае 1895 г., а сдать постройки в законченном виде через три месяца —не позднее 1 августа. Срок этот, и по сегодняшним меркам кажущийся нереальным, был выдержан, о чем свидетельствуют и подписи на фотографиях альбома. В качестве примера приведем информацию из альбома для круглого здания строительного и инженерного отделов:

— 3 июня —смонтированы колонны внутреннего и наружного колец (рис. 4);

— 15 июня —установлено висячее покрытие;

— 21 июня — монтируется мембрана, перекрывающая центральную часть здания, и производится клепка стержней висячей сетки в местах их пересечений (рис. 5; на снимке можно разглядеть клепальщика, сидящего на доске, — выполняя клепку, он перемещался по поверхности сетки);

— 15 августа —павильон полностью готов (рис. 6).

Мы не первыми обращаемся к рекламному альбому Строительной конторы А. В. Бари. Этот альбом известен исследователям, некоторые фотографии из него попадали в различные издания о В. Г. Шухове в качестве отдельных иллюстраций его творений. Наша же задача —обратить внимание специалистов на этот альбом и ввести его в научный обиход целиком, поскольку профессиональная работа с ним дает возможность многое понять в творчестве Шухова, и этому пониманию способствует сам инженер, участвовавший в его создании.

В рекламном альбоме привлекает внимание фотография ажурной водонапорной башни высотой 32 м (см. рис. 2). В списке сооружений выставки она значилась как служебная с «напорным резервуаром на 10 000 ведер питьевой воды» (около 120 тыс. л). Эта башня —знаменитый шуховский гиперболоид, первый в ряду самобытных металлических конструкций, выставленных на всеобщее обо-

I ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

зрение. Заметим, что ему предшествовала небольшая башня в форме гиперболоида, установленная на территории завода Бари в Москве. Ее можно рассматривать в качестве опытной модели для нижегородской башни. Благодаря конструктивной схеме башня на Нижегородской выставке стала явлением в мировом инженерном искусстве и, подобно башне Г. Эйфеля на Всемирной выставке 1889 г., ярчайшим сюрпризом, неким «гвоздем» Всероссийской выставки. Собранная из прямых металлических стержней, простая в изготовлении и удобная в монтаже, она была сооружена очень быстро. В январе 1896 г. Шухов закончил расчет, а уже в мае того же года, свежевыкрашенная, она возвышалась над выставочным городком, привлекая всеобщее внимание — необычной формой, гармоничной легкостью стальных сплетений и огромными буквами на резервуаре: «Строительная контора инженера A. В. Бари» (эффективная форма рекламы!).

На наш взгляд, надпись на башне стала единственной дизайнерской удачей архитектора Косова. Здесь необходимо дать пояснение. Дело в том, что Шухов выполнял лишь инженерную работу, проектируя несущие конструкции. В паре с ним действовал архитектор, который создавал «образ» павильона. Рекламный альбом позволяет оценить творение Шухова и его напарника-архитектора, поскольку в нем помещены фотографии павильонов во время монтажа и уже готовых. И если несущий каркас здания вызывает восхищение, то готовый павильон получался довольно унылым, ординарным. Архитектор не мог должным образом оценить замысел инженера, и в результате он его «гасил», принижал. Посетители выставки могли оценить творчество Шухова, лишь войдя внутрь павильонов и рассматривая покрытия, подняв голову. И только после этого их ошеломлял вид легких, кажущихся невесомыми, шатров из металла и стекла, раскинувшихся над просторами залов, и ажурных цилиндрических сводов с живописной системой затяжек. Павильоны, построенные по проектам Шухова, были главной достопримечательностью выставки. 1896 г. стал годом подлинного триумфа в творческой биографии Шухова.

Архитекторы —современники Шухова не были готовы оценить его как архитектора, как создателя новых идей и архитектурных форм. С тех пор прошло столетие. Уже в нашем, XXI в., в Италии была издана антология выдающихся архитекторов XX в. Из русских архитекторов в нее вошел лишь один —это инженер В. Г. Шухов! Специалисты сравнивают его с выдающимся архитектором А. Гауди (1852—1926). Шухов и Гауди, независимо друг от друга, выявили и использовали на практике конструктивные и производственные возможности гиперболоидов.

Добавим, что водонапорная башня Нижегородской выставки имела еще одну практическую функцию —над баком для воды (он имел форму кольца) была устроена смотровая площадка. К ней вела винтовая лестница в сто пятьдесят ступенек —охотники полюбоваться панорамой выставки поднимались по ней. Картина, которая открывалась отсюда — «одна из немногих по красоте и грандиозности в мире», — писал очевидец. Выставка 1896 г. исчезла, как мираж, шуховекие сооружения были разобраны и разъехались по всей России. Нижегородский гиперболоид Шухова купил промышленник и меценат B. С. Нечаев-Мальцев. Башня была разобрана, перевезена в его имение и установлена под наблюдением самого Шухова. Она и сегодня «жива», стоит в заброшенном саду бывшей богатой усадьбы в пос. Полибино Липецкой области.

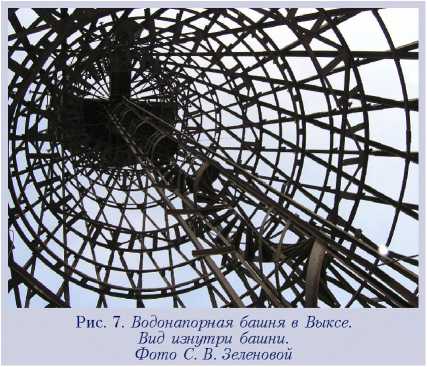

После Нижегородской выставки идея шуховеких гиперболоидов мгновенно была подхвачена инженерами в разных странах. Сам В. Г. Шухов не раз использовал модификации гиперболоида при проектировании высотных сооружений: маяков, опор ЛЭП, водонапорных башен. Одна из таких башен, хотя без привычного резервуара, сохранилась в удовлетворительном состоянии на территории Металлургического завода в Выксе Нижегородской области (рис. 7). Там же можно увидеть выполненные Шуховым покрытия прокатного цеха в виде пяти оболочек двоякой кривизны. Сегодня специалисты из университетов Мюнхена и Инсбрука выполнили их обмер с использованием современных техноло-

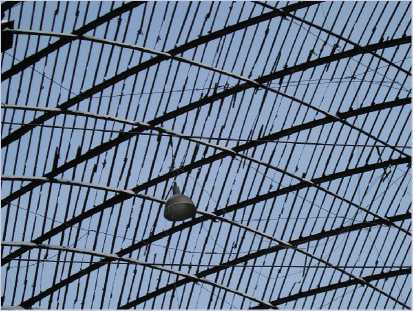

гий и провели исследование технического состояния конструкций. В настоящее время решается вопрос о «новой жизни» бывшего прокатного цеха и предлагается проект реставрации уникального сооружения (рис. 8).

До недавнего времени считалось, что прокатный цех и водонапорная башня —это все, что Шухов создал для Металлургического завода в Выксе. Похоже, что это не так — в 2007 г. был обнаружен еще один цех с характерными для инженера конструкциями покрытия. Это легкий цилиндрический свод, образованный двумя семействами пересекающихся арок, расположенных под углом к продольной оси. Для восприятия распора арок использована система горизонтальных и наклонных стальных затяжек. Именно такой тип покрытия впервые продемонстрировал Шухов на Всероссийской выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, применив его при сооружении трех павильонов. Таким образом, есть основания утверждать, что открыто еще одно сооружение великого инженера, которое может быть введено в научный обиход. Выявили этот интересный объект мэр Выксы И. Л. Раев и профессор из Австрии Райнер Грефе, а его обмеры и подробное научное описание выполнил инженер-реставратор ГУП ЦНРПМ МК РФ Ю. Л. Южаков. Цех «пролет сушки песка» находится в Выксе на территории Верхнего чугунолитейного завода. Здание представляет собой однопролетное прямоугольное в плане строение, длина которого 47,20 м, пролет 19,82 м, высота 10,17 м. Знакомство с этим сооружением позволяет в натуре увидеть подлинные шуховекие

Рис. 8. Элемент покрытия прокатного цеха. Фото С. В. Зеленовой

конструкции. Появилась возможность познакомиться с особенностями его решений для ответственных узлов: сопряжения арок покрытия, соединения колонн с прогонами опорной части покрытия и т. и.

Есть основания предположить, что в Выксе имеются и другие шуховекие сооружения. Так, обратили на себя внимание специалистов еще два цеха Металлургического завода, перекрытия которых в виде ферм столь изящны, легки и эстетичны, что напрашивается вывод, что это тоже творение Шухова. Видимо, после выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде, где он широко продемонстрировал свои возможности, Строительная контора А. В. Бари получила большой заказ от Металлургического завода Выксы, и Шухов спроектировал не один цех, а несколько, и, что интересно, с разными покрытиями. Его характерной чертой был постоянный поиск совершенства, и он воплощал в реальные конструкции множество своих идей, создавая при этом новые формы и новые конструктивные схемы. Уже сегодня можно сказать, что в Выксе сконцентрированы разные по идее сооружения Шухова.

Гиперболоидная башня Шухова, вошедшая в научный обиход лишь в 2006 г., сохранилась на территории гаража на улице КИМа в Сормовском районе Нижнего Новгорода (рис. 9). Изначально эта башня выполняла роль смотровой вышки пожарной части. Сегодня она не используется. Необходимо выполнить анализ ее технического состояния и дать ей новую жизнь. Предлагается рассмотреть вопрос о ее возможном переносе на территорию Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, что целесообразно с точки зрения ее сохранности и полезно для формирования мировоззрения будущих инженеров и архитекторов.

Самым значительным из сохранившихея сооружений инженера Шухова на нижегородской земле является гиперболоидная башня —бывшая опора высоковольтной линии электропередачи НиГРЭС (115 кВт) на берегу Оки, в живописном месте близ Дзержинска (рис. 10 и 11). Это многоярусная башня составлена из пяти гиперболоидов, ее полная высота 128 м. До недавнего времени таких башен-опор на берегу Оки было две. Весной 2005 г. одна из них была варварски разрушена. Судьба сохранившейся опоры вызывает большую тревог}?, и ее техническое состояние требует пристального внимания специалистов. Дело в том, что в нижнем ярусе башни из 40 опорных стержней (Шухов называл их «ногами»), уцелело лишь 24, а 16 стержней вырезаны по всей длине. Однако, несмотря на этот акт вандализма, башня стоит, демонстрируя заложенный в ней инженером запас прочности и устойчивости. Профессора ННГАСУ А. И. Колесов и И. В. Молев выполнили проект реставрации башни, который утвержден международной группой экспертов. Намечено начать реставрационные работы в 2007 г.

Рис. 9. Бывшая смотровая вышка, или пожарная каланча в Сормове. Фото С. В. Зеленовой

Рис. 10. Бывшая опора ЛЭП на берегу Оки у г. Дзержинска. Фото С. В. Зеленовой

Рис. 11. Бывшая опора ЛЭП на берегу Оки у г. Дзержинска (крупный план).

Фото С. В. Зеленовой

Важно сохранить эту башню, представляющую мировую ценность. Заметим, что в мире есть лишь две многоярусные гиперболоидные башни, выполненные по проекту Шухова: это знаменитая радиобашня в Москве на Шаболовке и нижегородская башня —опора ЛЭП на берег}? Оки у Дзержинска. В 1997 г. Законодательным собранием Нижегородской области этой башне (и разрушенной парной с ней) был присвоен статус памятника архитектуры регионального уровня.

Бывшая опора ЛЭП привлекает к себе внимание международной научной общественности, обеспокоенной ее дальнейшей судьбой. Ее оценивают как объект, достойный занять свое место в Списке Всемирного наследия. Построенная на семь лет позже радиобашни в Москве, она получилась более легкой и грациозной по сравнению с московской —Шухов имел возможность усовершенствовать ее конструкцию и монтаж. Сегодня ее можно считать вершиной творчества великого инженера.

В заключение отметим, что именно на нижегородской земле наиболее полно проявил себя Шухов как создатель уникальных строительных конструкций. Его первый в мире гиперболоид —водонапорная башня —появился в Нижнем Новгороде в 1896 г., а последний многоярусный гиперболоид —опора ЛЭП —встал в 1928 г. на берег}? Оки.