Соотношение потенциальных и реальных жертв как виктимологическая проблема

Автор: Резюк В.И.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Виктимология преступности

Статья в выпуске: 3 т.11, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается соотношение потенциальных и реальных жертв как виктимологическая проблема. Автор статьи выделяет две стороны проблемы: первая связана с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв; вторая связана с непосредственным объективным переходом из числа потенциальных жертв в число реальных жертв. В контексте первой стороны (связанной с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв) автор статьи указывает на плюрализм мнений, обобщает многообразные научные и официальные доктрины и отмечает соответствующий диапазон критериев: круг потенциальных жертв рассматривается в рамках позиций от «лицо может пострадать в результате совершения преступления» до «любой человек»; круг реальных жертв рассматривается в рамках позиций от «лицо официально признано потерпевшим (жертвой) от деяния с признаками преступления» до «лицо пострадало от деяния с признаками преступления, независимо от официального признания статуса». В контексте второй стороны (связанной с непосредственным объективным переходом из числа потенциальных жертв в число реальных жертв) автор статьи отмечает связь проблемы с приоритетным вниманием не к опасному деянию или событию, не всегда преступным с формальной стороны, а к преступлению как формально квалифицированному таким образом деянию, спецификой и сложностью процесса виктимизации и его понимания. Для решения первой части проблемы автор статьи предлагает: первостепенное внимание следует ориентировать не на преступление, а на опасное деяние или событие, в том числе возможное; применение критерия «в сфере нормативного правового регулирования» или аналогичного ему. Для решения второй части проблемы автор статьи предлагает: структурно-виктимологический аспект должен стать частью всех криминологических исследований, анализа и оценки всех деяний, событий, происшествий; внедрение и расширение используемых виктимологических показателей, индикаторов, иных средств изучения последствий опасных деяний, событий, происшествий, непосредственно их жертв.

Криминология, виктимология, виктимологическая проблема, виктимизация, жертва преступления, реальная жертва, потенциальная жертва, преступление, опасное деяние, техногенная катастрофа, опасное событие, происшествие, взяточничество, хищение бюджетных средств, обвинение жертвы (виктимблейминг), риск, опасность, предупреждение преступлений, структура виктимности, структура жертв, показатель виктимности

Короткий адрес: https://sciup.org/14132328

IDR: 14132328 | УДК: 34+343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-3-392-405

Текст научной статьи Соотношение потенциальных и реальных жертв как виктимологическая проблема

©

Любая деятельность не может достигнуть наивысших позиций в своей эффективности без четкого определения своего направления. Всесторонняя защита от преступлений — не исключение. Внимание к такому элементу соответствующей системы как жертва способно сделать механизм ее защиты наиболее концентрированным и эффективным.

В целом внимание к жертве преступления соответствует особо актуализированному в последнее время интересу к человеку, его внутреннему миру, его проблемам с учетом реалий окружающего мира, проявляющимся в работах Я. И. Гилинского [3], П. А. Кабанова [4], К. Кине [26], Х. Дж. Клоусона и Н. Датч [19], С. Ф. Ландау и Ф. Е. Фриман-Лонго [22], А. В. Майорова [8], Э. Мет-тини [9], Дж. Т. Митчела и А. Дирегров [24], В. П. Шиенка [18], С. Форинг [21] и др.

Вопросы о том, кого называть потенциальной жертвой и реальной жертвой, как оценивать их отличия и корреляцию являются значимыми, относящимися к системообразующим положениям виктимологии в рамках широкого плюрализма соответствующих мнений. Важно учесть, что компетентный вывод о том, является ли лицо жертвой, может отличаться от того, какую оценку дает сам пострадавший (который не всегда осознает, что стал реальной жертвой преступления) [19, с. 1–2; 21, c. 1–3], как и иные формы латентной виктимности.

Взгляд непосредственно на потенциальные жертвы, на реальные жертвы и их отношение обусловлен следующими факторами:

-

— количество потенциальных жертв объективно не может быть меньше количества жертв реальных;

-

— превентивное воздействие, воздействие до наступления последствий, заслон от которых предполагается, является приоритетным по сравнению с другим вариантом (реагированием на последствия, т. е. постфактум);

-

— отличие количественных признаков потенциальных жертв и реальных жертв объективно, но отсутствие корреляции между указанными группами является дополнительным препятствием, объективно возможными фактическими апорией или

- антиномией, логически верными, но не реалистичными или противоречащими друг другу суждениями, требующими разрешения и выхода в продуктивное состояние.

В комплексе указанное обусловливает рассмотрение соотношения потенциальных и реальных жертв как отдельной виткимологической проблемы, выделение соответствующих интенций, основ, закономерностей.

Описание исследования

Виктимология как наука, ориентирующаяся на область соответствующих знаний и практики, накопила значительных багаж специфичных вопросов и попыток решения проблем защиты пострадавших, жертв и потерпевших, независимо от терминологического акцента. Ряд из указанных положений позволяет выделить соответствующие виктимологические проблемы. Это является отражением достижений викти-мологии как науки и логичной постановки новых специфичных вопросов, требующих решения. Одной из наиболее близких к вопросам потенциальных, реальных жертв, их соотношения является проблема викти-мизации 1 [7, с. 59–60], затрагивающая переход лица в категорию жертв и занявшая в виктимологии заметное место.

В настоящее время существует необходимость решения отдельных длительный период актуальных и недавно актуализированных вопросов теории и практики, непосредственно связанных с жертвами преступлений и иными событиями, получающими уголовно-правовую оценку, в частности:

-

— вопрос совершенствования криминологического и непосредственно виктимо-логического понятийного аппарата, отмеченный П. А. Кабановым [4, с. 26–32] и др. (из которого следует необходимость использования общих или наименее спорных доктрин для взаимного использования опыта исследований, соответствующей корреляции, унификации);

— вопрос определения круга пострадавших лиц или лиц из группы риска, отмеченный А. В. Майоровым и др. (из которого следует, что для оказания помощи необходимо определение круга нуждающихся в восстановлении статуса, прав, в государственной защите [8, с. 36] и др.);

-

— вопрос объективного и обоснованного включения в число жертв и в антагонистскую группу (из которого следует необходимость исключения обвинения жертв [13, с. 463–469] и иных искажений);

-

— вопрос оказания психологической и иной помощи жертвам, отмеченный С. Фо-ринг и др. (из которого следует необходимость преодоление страхов, комплексов и других опасных переживаний [21, c. 1–10; 28, c. 1–3] и др.);

— вопрос организации оказания помощи жертвам, отмеченный Ф. К. Матлакала, Л. Няхунда, Дж. Махубеле, Дж. Т. Митчелл, А. Дырегров и др. (из которого следует необходимость профилактики стресса работников, оказывающих помощь жертвам [20; 23, c. 189–195; 24, c. 905–912], повышение эффективности их деятельности и др.);

— вопрос нормотворчества и средств нормативного правового регулирования, вытекающий из позиций Я. И. Гилинского, В. П. Шиенка и др. (из которого следует необходимость решения проблем криминализации, декриминализации, обоснованности норм, устанавливающих ответственность [3, с. 43, 93, 216], поиск и внедрение эффективных регуляторов общественных отношений [18, с. 89–92] и др.).

Решение всех указанных вопросов связано с проблемой соотношения потенциальных и реальных жертв и, следовательно, с ее разрешением.

К чему, в целом, может привести (и очевидно приводит) неверная оценка потенциальных и реальных жертв?

Учитывая, в частности, потенциальные жертвы, разрабатываются и реализуются предупредительно-профилактические мероприятия. Неточное определение круга потенциальных жертв предопределяет априори неадресное воздействие и неэффективное превентивное воздействие. Излишне широкий круг потенциальных жертв в условиях ограниченности любых ресурсов, наличия определенного потенциала у любого из средств воздействия не может привести к иному, как к рассредоточению усилий, снижении «коэффициента полезного действия» соответствующего средства.

При выделении, в частности, круга реальных жертв могут быть решены вопросы восстановления нарушенных прав, возмещения ущерба, компенсаций и др. Исключение из круга реальных жертв фактически пострадавших существенным образом нарушает их права, законные интересы, нарушает реституционные принципы и препятствует эффективному функционированию соответствующего механизма.

Соотношение потенциальных и реальных жертв как виктимологическая проблема имеет две стороны:

-

— первая связана с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв;

— вторая связана с непосредственным объективным переходом из числа потенциальных жертв в число реальных жертв.

Оценка первой из указанных сторон виктимологической проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв позволяет констатировать ряд вопросов и противоречий.

Предпринято немало попыток раскрыть понятия потенциальных и реальных жертв преступлений, учесть все категории с целью, прежде всего, их эффективной защиты.

По данным специализированного вик-тимологического научного ресурса, потенциальными жертвами преступления называют присущую определенной категории виктимных граждан тенденцию, которая при известных благоприятных факторах, ситуациях и обстоятельствах способствует превращению этих лиц в реальных жертв преступлений. При этом в категорию вик-тимных граждан относят конкретных лиц, являющихся потенциальными жертвами в силу своего поведения, образа жизни, физических (психических) особенностей, социально-ролевых установок (в данную категорию включены различные лица: законопослушные; в отношении которых применялись нормы уголовного права; склонные к совершению преступлений; состоящие на специальном медицинском

Таблица 1 — Критерии определения потенциальных и реальных жертв [ Table 1 — Criteria for Identifying Potential and Actual Victims ]

|

Вид жертвы |

Критерий Минимальный круг лиц Максимальный круг лиц |

|

потенциальная |

лицо может пострадать в результате любой человек совершения преступления |

|

реальная |

лицо пострадало от деяния лицо официально признано с признаками преступления, потерпевшим (жертвой) от деяния независимо от официального с признаками преступления признания статуса |

учете и др. 1 Исходя из указанного следует вывод о самом широком круге потенциальных жертв, включение в который может быть обусловлено самыми разными обстоятельствами, связанными и не связанными с волей человека, ставшего в итоге жертвой, в частности.

Реальными жертвами обозначены существующие «не только в мысли», но возникшие во времени и не нуждающиеся в доказательстве своего существования жертвы преступлений 2 . Исходя из указанного, следует вывод о том, что важнейшими является объективное отражение и очевидность произошедшего.

Выделяя таким образом круг потенциальных жертв и реальных жертв, можно констатировать и наличие некоторых их рамок.

Анализ многочисленных взглядов, научных и некоторых официальных доктрин, исследований (А. И. Долговой, С. Ф. Ландау и Р. Е. Фриман-Лонго, Х. Дж. Клоусон и Н. Датч, Д. В. Ривмана и др.), в которых рассматриваются вопросы, связанные с реальными и потенциальными жертвами [6, c. 471–472, 620–621; 17, c. 33–79, 89, 120, 254–255; 19, c. 1–5; 22, c. 267–280; 25, c. 3–40] 3 , позволяет выделить их критерии, при этом

характеризующиеся как наиболее незначительным объемом требований, что расширяет круг лиц, так и наиболее значительным объемом возможных требований, предельно сужающих круг лиц.

Таким образом, могут быть выделены следующие критерии жертв:

-

1) критерии потенциальных жертв:

-

1.1) критерий, определяющий минимальный круг лиц: лицо может пострадать в результате совершения преступления;

-

1.2) критерий, определяющий максимальный круг лиц: любой человек;

-

-

2) критерии реальных жертв:

-

2.1) критерий, определяющий минимальный круг лиц: лицо официально признано потерпевшим (жертвой) от деяния с признаками преступления;

-

2.2) критерий, определяющий максимальный круг лиц: лицо пострадало от деяния с признаками преступления, независимо от официального признания статуса (таблица 1).

-

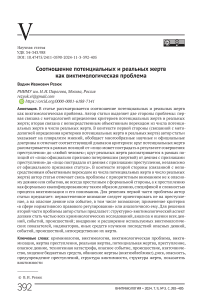

При этом, опираясь на (возможные) количественные показатели данных групп, вероятностные начала, можно построить следующий ряд (по количественному возрастанию):

-

— количество жертв устанавливается согласно критерию, определяющему минимальный круг реальных жертв;

-

— количество жертв устанавливается согласно критерию, определяющему максимальный круг реальных жертв;

-

— количество жертв устанавливается согласно критерию, определяющему минимальный круг потенциальных жертв;

■ Лицо официально признано потерпевшим (жертвой) от деяния с признаками преступления

■ Лицо пострадало от деяния с признаками преступления, независимо от официального признания статуса

° Лицо может пострадать в результате совершения преступления

Любой человек

О

100%

Рисунок 1— Примерное соотношение критериев потенциальных и реальных жертв [ Figure 1 — Approximate Ratio of Criteria of Potential and Actual Victims ]

— количество жертв устанавливается согласно критерию, определяющему максимальный круг потенциальных жертв (рисунок 1).

Очевидные отличия в количестве потенциальных жертв и реальных жертв, усугубляющиеся вследствие разных критериев и дискуссионности соответствующего вопроса, не способствует эффективному решению проблем, связанных с жертвами, их защитой. Более того, уточнение и изменение методики определения жертв может привести к увеличению констатируемого числа в 3–5 раз, как следует из отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) [25, с. 1–5]. По некоторым преступлениям, в том числе убийствам, в целом не характеризующимся высокой латентностью, по мнению К. Кине, возможно разнонаправленное 10-кратное отличие даже в области установленных и неустановленных реальных жертв [26, с. 310–323].

Кроме того, как было отмечено, превентивное воздействие, воздействие до наступления последствий, защита от которых предполагается, является приоритетным по сравнению с другим вариантом, связанным с реагированием на последствия. И очень важно такое воздействие переносить на отрезок времени, отдаленный от момента наиболее вероятных угроз и рисков. Главное в этом случае— последний своевременно и максимально точно определить.

В области последствий и жертв преступлений, имеющих устойчивые теоретические и практические основы и конструкции, характеризующиеся пониманием и признанием опасности со стороны всего общества, проблема имеет описанный характер: вероятен прогнозируемый разрыв между установленными различными группами жертв. Например, реальной жертвой кражи признается лицо, которому причинен ущерб и которое признано потерпевшим (или по каким-либо причинам не признано), а потенциальной жертвой лицо, являющееся собственником, владельцем. В подобных случаях продолжает сохранять актуальность вопрос критериев потенциальных и реальных жертв, но, в целом, в рамках выделенного их широкого диапазона.

Однако в отношении ряда других преступлений выстраивание даже такого ряда становится затруднительным.

Подобное проявляется, например, в отношении неосторожных преступлений. Так, если реальными жертвами криминального нарушения требований по охране труда 1

становятся соответствующие работники, то вопрос о круге потенциальных жертв становится предельно сложным.

Описанная проблема проявляется, в частности, в отношении преступлений, характеризующихся проблемой виновного и жертвы, в принципе (например, взяточничества, характеризующегося проблемой «обвинения жертвы» (виктимблеймин-гом) [13, с. 470–472], хищений бюджетных средств и др.).

Можно резюмировать, что определенная группа преступлений, которые имеют схожие вышеперечисленным черты, характеризуется наличием такой проблемы, ее актуальностью.

Сложность или невозможность в рамках охарактеризованной парадигмы выработки критериев потенциальных и реальных жертв объясняется следующим:

-

— выделение критериев потенциальных жертв и реальных жертв, имеющих не (полностью) коррелирующие классификационные основы (критерии первых, в целом, связаны с признаваемыми конкретными преступными деяниями, критерии вторых — с гораздо большим объемом вероятных деяний, событий и происшествий);

-

— установление критериев потенциальной или реальной жертвы, связанных с преступлением, когда вывод о том, является ли лицо жертвой, зависит от конкретного решения конкретного лица (о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и др.), что не позволяет учесть особенности и недостатки уголовно-правового регулирования — круг жертв в соответствующем выводе сужается;

-

— установление критерия потенциальной жертвы «любой человек» или приближенного к нему фактически не позволяет решать ряд основных задач конкретного виктимологического исследования и, как следствие, осуществлять адресную предупредительно-профилактическую работу (специальное, индивидуальное воздействие прежде всего)— круг жертв в соответствующем выводе предельно расширен.

Оценка первой из указанных сторон проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв (связанной с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв) позволяет констатировать:

-

— проблема связана с приоритетным (иногда единственным) вниманием в контексте оценки жертвы не к опасному деянию, событию, не всегда преступным с формальной стороны, а к преступлению (деянию, формально признанному таковым);

-

— проблема связана с криминализацией (законодательными решениями) соответствующих опасных деяний (непосредственно с определением признаков преступления, с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, и др.) — не все общественно-опасные деяния, даже при наличии реальных жертв, признаются преступлениями;

-

— проблема связана с правоприменительной практикой (в том числе с латентной виктимностью, непосредственно с незаконными, иными ошибочными решениями, связанными с отказом в возбуждении уголовного дела, прекращением уголовного дела и др.)— не во всех случаях общественно опасные деяния, даже при наличии реальных жертв, признаются преступлениями, а жертвы признаются потерпевшими.

Несмотря на попытки решения проблемы определения числа потенциальных и реальных жертв, наряду с иным, она сохраняется, отражая наличие связанных с этим негативных последствий. Однако констатация проблемных точек создает при этом условия для их последующего разрешения и решения соответствующих проблеме противоречий и вопросов.

Оценка второй стороны проблемы отношения потенциальных и реальных жертв, связанной с непосредственным объективным переходом из числа потенциальных жертв в число реальных жертв, позволяет констатировать наличие вопросов, закономерностей и часто крайне сложно предсказуемого. При этом данная группа вопросов проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв имеет обособленный характер. Даже в случае решения проблемы, связанной с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв, выработки их четких критериев, не снимается вопрос о том, почему потенциальные жертвы становятся реальными.

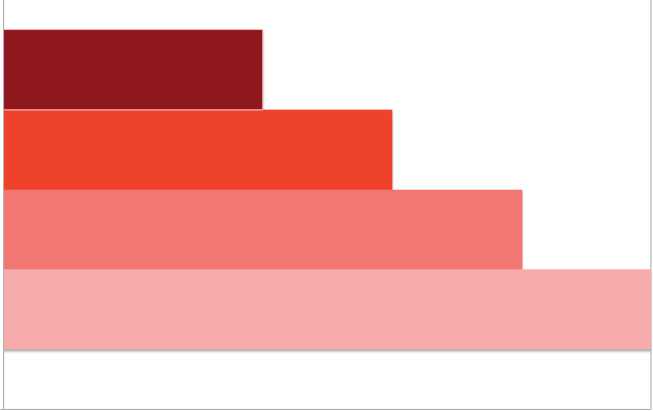

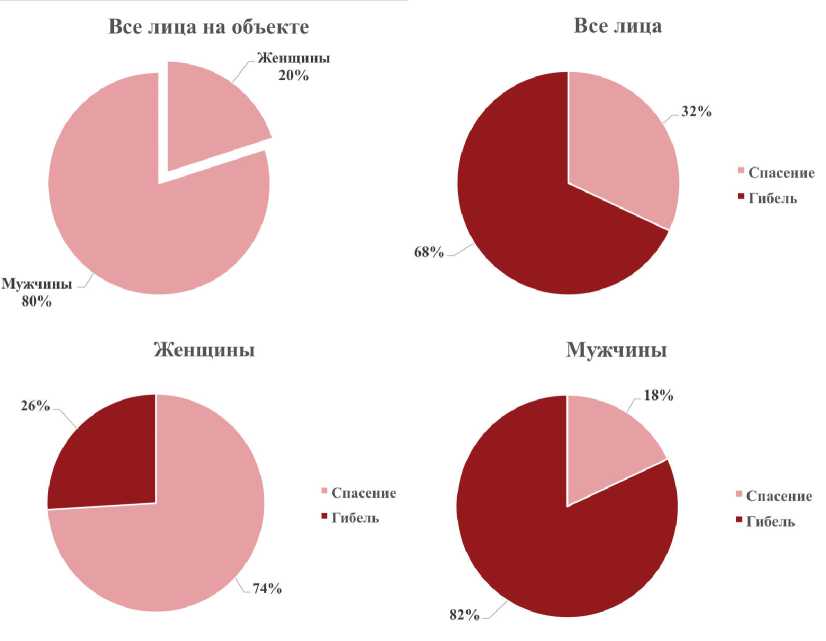

Рисунок 2— Структура жертв техногенной катастрофы [ Figure 2 — Structure of Victims of a Man-made Disaster ]

Такая проблема особенно остро проявляется в случаях техногенных и иных катастроф, произошедших в ограниченных пространствах или «закрытых» условиях, когда круг потенциальных жертв достаточно четко обособлен (транспортные средства, режимные объекты энергетической и иной инфраструктуры и др.).

Так, внимание к одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ в. позволяет выделить особенности структуры жертв. На объекте находились преимущественно лица мужского пола (80 % мужчин и 20 % женщин). В результате катастрофы погибли более % лиц, находившихся на объекте, однако отмечались существенные отличия в структурах жертв различных гендерных групп [27, с. 1–65] 1 (рисунок 2).

Рассмотрение таких происшествий, событий обусловлено следующим:

— во-первых, внимание к различным техногенным и другим подобным катастрофам в контексте проблемы жертв преступлений объясняется тем, что именно происшествие как объективное событие определяет связь произошедшего и жертвы (а не признание в установленном порядке преступлением, что может и не состояться по различным причинам (например, ошибка в квалификации, отказ в возбуждении уголовного дела и др.) или состояться позже (например, в случае, когда виновность допустившего подобное, как правило, по неосторожности, устанавливается после длительной служебной проверки и др.));

-

— во-вторых, в ограниченных пространствах или «закрытых» условиях круг потенциальных жертв достаточно четко обозначен;

-

— в-третьих, при поиске решений современных вопросов нормативного правового

регулирования могут рассматриваться самые негативные сценарии («апокалипсические» и т. п.), имеющие различную природу и проявления [6, c. 896–897; 11, c. 197–200; 12, c. 75–77; 14, с. 262–264].

Показательно, что при оценке других техногенных катастроф, даже которые произошли в аналогичных условиях, подобные особенности структуры жертв могут не наблюдаться или даже наблюдаться обратные, противоположные выделенным.

Таким образом, без рассмотрения вопросов часто особенно трагичного перехода из круга потенциальных жертв в круг реальных жертв не может быть дана полная оценка произошедшему, не может быть разработана и точная, адресная система защиты или восстановления.

Следует отметить, что в случае упомянутой техногенной катастрофы были максимально изучены едва ли не все более или менее очевидные обстоятельства и закономерности случившегося, что стало основой внедрения предупредительных мер на самых разных уровнях, в том числе глобальном, международном, исключающих или предельно минимизирующих повторение подобного. Однако такая работа, связанная с детальным анализом жертв, выполняется далеко не всегда.

Оценка второй из указанных сторон проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв (связанной с объективным переходом из числа потенциальных жертв в число реальных жертв) позволяет констатировать:

-

— проблема связана с приоритетным (иногда единственным) вниманием в контексте оценки жертвы не к опасному деянию, событию, не всегда преступным с формальной стороны, а к преступлению как формально квалифицированному деянию (и, как следствие, признанному преступлением);

-

— проблема связана с вопросом определения критериев потенциальных жертв, прежде всего;

-

— проблема связана со спецификой и сложностью процесса виктимизации и его понимания.

С учетом указанного необходимость детального рассмотрения как потенциальных, так и реальных жертв, изучение объективного перехода из числе потенциальных жертв в число реальных жертв, а также поиск и определение соответствующих мер, направленных на решение проблемы, становятся очевидными и актуальными.

Заключение

Таким образом, рассмотрение соотношения потенциальных и реальных жертв позволяет резюмировать следующее:

-

— наличие проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв, ее острая актуальность;

-

— проблема проявляется в методологии определения потенциальных жертв, реальных жертв, их критериев, а также в вопросе перехода потенциальных жертв в реальные жертвы;

-

— связь критериев, выводов и оценок о потенциальных и реальных жертвах с нормативными правовыми решениями, правоприменительной практикой, иной деятельностью в сфере государственного регулирования.

Для решения части проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв, связанной с методологией определения критериев потенциальных жертв и реальных жертв, предлагается следующее:

-

1. Первостепенное внимание следует ориентировать не на преступление как формально квалифицируемое деяние, а на опасное событие, деяние, в том числе возможное.

-

2. Для определения потенциальных жертв и реальных жертв обосновано применение критерия «в сфере нормативного правового регулирования» или аналогичного ему (при этом предметного, связанного с рассматриваемым риском, опасностью).

Четкость подобного подхода можно увидеть на примере разграничения круга потенциальных жертв от вероятного нарушения правил охраны труда (в частности, работники) и круга потенциальных жертв от вероятного неосторожного причинения вреда жизни или здоровью (лица, находящиеся в соответствующей локализации).

Указанное позволит:

-

— решить вопросы, связанные с недостатками и проблемами криминализации,

правоприменительной практики (например, когда лица по ряду причины и оснований освобождаются от ответственности, что не исключает необходимость защиты жертв);

-

— сделать превентивное воздействие во всех случаях своевременным, до наступления общественно-опасных последствий и квалификации деяния как преступления (например, по делам о криминальном нарушении правил охраны труда);

-

— решить вопрос расширенного подхода к потенциальной жертве и его критерия «любой человек» (например, каждый находящийся на объекте, территории на которых рассматривается вероятность опасного события, деяния, образуют существенно меньший круг лиц по сравнению с кругом коррелирующим с признаком «любой человек»);

-

— решить вопрос расширенного подхода к потенциальной жертве и его критерия «любой человек» и учесть специфику понятия «жертва преступления» как связанного со сферой нормативного правового регулирования, соответствующим решением нормативного правового характера и отграничить его от других аспектов внимания.

Из предложенного вытекает, что потенциальной жертвой является лицо, находящееся в соответствующей локации (сфере), которое может пострадать в результате опасного деяния, события, а реальной жертвой является лицо, пострадавшее в их результате. Оправданной и необходимой представляется в связи с этим дискуссия об использование подобного подхода в вик-тимологии как науке криминального (уголовно-правового) характера.

Для решения части проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв, связанной с объективным переходом потенциальных жертв и реальных жертв, предлагается следующее:

-

1. Структурно-виктимологический аспект должен стать частью всех криминологических исследований, анализа и оценки всех происшествий.

-

2. Необходимо внедрение и расширение используемых виктимологических показателей, индикаторов, иных средств изучения последствий опасных деяний, событий, непосредственно их жертв.

Накопленный опыт криминологических и непосредственно виктимологиче-ских исследований (Н. М. Александриной, Я. И. Гилинского, П. А. Кабанова, С. Ф. Ландау, Р. Е. Фриман-Лонго и др.) отражает возможность и значение этого по разным преступлениям [1, c. 415–420; 2, с. 99, 101, 219–220; 5, c. 266–282; 16, c. 230–231; 22, c. 267–284].

Накопленный опыт криминологических и непосредственно виктимологических исследований (А. В. Майорова, Н. Н. Прос-курниной и др.) отражает не только возможность использования общих для всех преступлений показателей, но также и показателей, актуальных для отдельных видов преступности, частных проблем и вопросов [7, c. 64–67; 8, c. 27–28; 10, с. 86–91; 15, c. 165–168]).

В комплексе указанное может способствовать решению виктимологической проблемы соотношения потенциальных и реальных жертв и, как следствие, способно усилить защиту потенциальных и реальных жертв, повысить эффективность предупреждения преступлений, последствий опасных явлений, событий, в том числе виктимологической превенции, помочь разрешить ряд иных вопросов и противоречий теории и практики.

Список литературы Соотношение потенциальных и реальных жертв как виктимологическая проблема

- Александрина Н. М. Уровень криминальной виктимизации юридических лиц в Российской Федерации // Виктимология. 2023. Т. 10, № 4. С. 414-423. DOI: Ы^:/^.о^10.47475/2411-0590-2023-10-4-414-423

- Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 520 с.

- Гилинский Я. И. Криминология в девиантология постмодерна. Санкт-Петербург: Алетейя, 2024 242 с

- Кабанов П.А. Виктимологическая терминология современного российского криминологического законодательства // Викгимология. 2018. № 4 (18). С. 26-42.

- Кабанов П.А. Криминальная виктимность несовершеннолетних в Российской Федерации: состояние, структура, тенденции // Виктимология. 2023. Т. 10, № 3. С. 263-293. DOI: https://doi. org/10.47475/2411-0590-2023-10-3-263-293

- Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И.Долговой. 3-е изд. , перераб. и доп. Москва: Норма, 2005. 912 с.

- Майоров А. В. Современный анализ виктимизации общества (на примере Уральского Федерального округа) // Виктимология. 2015. № 2 (4). С. 59-69.

- Майоров А. В. Теория и методология виктимологического противодействия преступности в Российской Федерации: автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 5.1.4. Екатеринбург, 2022. 49 с.

- Меттини Э. , Резюк В.И.Прогиводейсгвие коррупции: потенциал воспитательной методики А.С.Макаренко // Образование и право. 2022. № 2. С. 271-278. DOI: https://doi.org/10.24412/2076-1503-2022-2-271-278

- Проскурнина Н. Н. Использование в криминологических исследованиях классификации социально-демографических групп населения // Ученые записки Тартуского государственного университета: Труды по криминологии. 1985. Выпуск 725. С. 84-91.

- Резюк В.И.Апокалипсический сценарий в системе обеспечения функционирования бюджетирования государственных, местных и иных доходов и расходов: диалектика выделения и рассмотрения // Новые вызовы цифровизации в стратегическом развитии регионов: материалы IV Все-рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Владимир, 12 апр. 2023 г. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2023 С 197-201

- Резюк В. И. Бюджетное финансирование в условиях новых глобальных угроз безопасности человека и общества: передовой мировой опыт решения проблем // Безопасность человека и общества: совершенствование системы реагирования и управления защитой от чрезвычайных ситуаций: сб. материалов IV Международной заочной науч.-практ. конф. Минск: УГЗ, 2020. С. 75-77.

- Резюк В.И.Виктимблеймингво взяточничестве // Виктимология.2023.Т. 10, № 4.С.463-473. DOI: https://doi. org/10.47475/2411-0590-2023-10-4-463-473

- Резюк В.И. Радиационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Безопасность человека и общества: совершенствование системы реагирования и управления защитой от чрезвычайных ситуаций: сб. материалов IV Международной заочной научно-практической конференции Минск: УГЗ, 2020. С. 262-265.

- Резюк В.И. Хищения бюджетных средств путем злоупотребления служебными полномочиями: выделение основных криминологических количественных показателей и их специфика // Вестник Брестского университета. Серия № 2. История. Экономика. Право. 2018. № 2. С. 164-170.

- Резюк В.И.Хищения бюджетных средств с использованием служебного положения: струк-турно-виктимологический аспект // Виктимология. 2023. Т. 10, № 2. С. 224-232. DOI: https://doi. org/10.47475/2411-0590-2023-10211

- Ривман Д. В. Криминальная виктимология. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 304 с.

- Шиенок В. П. Мораль как универсальный фактор нейтрализации противоречий юридического позитивизма и основа создания нового механизма правового регулирования // Труд. Профсоюзы. Общество. 2020. № 3. С. 89-94.

- Clawson H. J., Dutch N. Identifying victims of human trafficking: inherent challenges and promising strategies from the field // Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.—U. S. Department of Health and Human Services. 2008. P. 1-7. URL: https://aspe.hhs. gov/reports/identifying-victims-human-trafficking-inherent-challenges-promising-strategies-field-0

- Fohring S. The risks and rewards of researching victims of crime // Methodological Innovations. 2020.Vol. 13, no. 2. DOI: https://doi. org/10.1177/2059799120926339 10.1177/2059799120926339

- Fohring S. What's in a word? Victims on 'victim'// International Review of Victimology. 2018. Vol. 24, no. 2. P. 151-164. DOI: https://doi.org/10.1177/0269758018755154

- Landau S.F.,Freeman-Longo R.E.Classifying Victims: a Proposed Multidimensional Victimological Typology // International Review of Victimology. 1990. Vol. 1, no. 3. P. 267-286. DOI: https://doi. org/10.1177/026975809000100304

- Matlakala F.K. , Nyahunda L., Makhubele J. Challenges Faced by Social Workers Dealing with Victims and Survivors of Natural Disasters // Eurasian Journal of Social Sciences, Eurasian Publications. 2021.Vol. 9, no. 3. P. 189-197. DOI: https://doi. org/10,15604/ejss.2021.09.03.005

- Mitchell J.T., Dyregrov A. Traumatic Stress in Disaster Workers and Emergency Personnel // International Handbook of Traumatic Stress Syndromes. 1993. P. 905-914.

- Multiple Systems Estimation for estimating the number of victims of human trafficking a cross the world: Research Brief / UNODC. 2016. 46 p. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/TiPMSE. pdf

- Ouinet K. The Missing Missing: Toward a Quantification of Serial Murder Victimization in the United States // Homicide Studies. 2007. Vol. 11, no.4. P. 319-339. DOI: https://doi. org/10.1177/1088767907307467

- Senator William Alden Smith of Michigan, Senator Isidor Rayner of Maryland «Titanic» Disaster: Report of the Commerce of the United States Senate № 806. Washington. Government Printed Office. 1912. 83 p. URL: https://www. titanicinquiry. org/USInq/USReport/AmInqRep01.php

- The Impact of Victimization // Prepared by the Canadian Resource Centre for Victims of Crime. Canadian Resource Centre for Victims of Crime. 2005. 11 p.