Соотношение пределов текучести при сжатии и растяжении у штампованных изделий из двухфазных сплавов на основе Mg-Li-Al

Автор: Елгин В.М., Звонков А.А., Корягин Ю.Д., Мирзаев Д.А., Ибрагимов Х.М., Окишев К.Ю.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия @vestnik-susu-metallurgy

Статья в выпуске: 9 (109), 2008 года.

Бесплатный доступ

Работа поддержана грантом НШ-5965.2006.3.

Короткий адрес: https://sciup.org/147156604

IDR: 147156604 | УДК: 669.721.5

Текст научной статьи Соотношение пределов текучести при сжатии и растяжении у штампованных изделий из двухфазных сплавов на основе Mg-Li-Al

Как правило [1,2], двухфазные сплавы системы Mg-Li-AI имеют содержание лития между 5 и 11%. Двухфазными (а+Р) их называют, основываясь на фазовом составе после кристаллизации. В ходе охлаждения из каждой фазы может выделиться небольшое количество интерметаллидных фаз типа (Al, Zn)Li, MgLi2Al или Mg17Al12. Поэтому термообработанные сплавы могут в действительности состоять из 4...5 фаз.

Важной механической характеристикой сплавов, необходимой для расчетов на прочность, является предел текучести. Конструкторы обычно считают, что пределы текучести на сжатие и растяжение равны. Но это допущение не вполне точно. Рассмотрим данные [1, 2] о пределах текучести подобных сплавов, представленные в табл. 1.

Обращает на себя внимание то, что отношение ст^ог/^ог Д™ двухфазных сплавов оказывается того же типа, что и для P-фазы. Среди про мышленных сплавов на двухфазной основе широкое распространение получили сплавы МА21 (7...10 % Li; 4...6 % Al; 3...5 % Cd; 0,8...2 % Zn; 0,15...0,5 %Mn) и MA21-1 (7...9 % Li; 4...6 % Al; 2.. .4 % Sn; 0,8.. .2 % Zn; 0,15.. .0,5 % Mn).

Сплав MA21-1, по существу, эквивалентен сплаву MA21. Оба сплава легко поддаются обработке давлением при температурах 240...300 °C. По своим прочностным характеристикам они несколько уступают магниево-литиевым сплавам на основе a-фазы, но существенно превосходят богатые литием сплавы на основе P-фазы. В табл. 2 приведены пределы текучести этих сплавов после различных обработок.

В лабораториях материаловедения КБМ и ЮУрГУ было проведено систематическое исследование механических свойств прессованных деталей из сплава МА21 в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Не приводя конкретных данных для пределов текучести, укажем только отно-

Таблица1

Пределы текучести на сжатие и растяжение двухфазных (а+Р) сплавов на Mg-Li основе

|

Состав сплавов |

a0,2, МПа |

ст_о12, МПа |

CT-0,2/CT0,2 |

|

Термически обработанные сплавы |

|||

|

7Li-3Al |

308 |

315 |

1,022 |

|

9Li-2Al |

203 |

224 |

1,103 |

|

9Li-6Al |

231 |

245 |

1,060 |

|

7Li-2Al-3Zn |

189 |

224 |

1,185 |

|

9Li-2Al-7Zn |

392 |

413 |

1,060 |

|

9Li-6Al-7Zn |

357 |

364 |

1,020 |

|

Термообработка + холодная прокатка + старение 108 °C, 48 ч |

|||

|

7Li-2Al-7Zn |

252 |

273 |

1,080 |

|

7Li-4Al-7Zn |

294 |

301 |

1,024 |

|

7Li-6Al |

259 |

301 |

1,160 |

|

9Li-6Al-3Zn |

203 |

224 |

1,103 |

|

9Li-8Al-12Zn |

238 |

287 |

1,206 |

Таблица 2

Пределы текучести сплавов МА21 и МА21-1

|

Состояние сплава |

МА21-1 |

МА21 |

||||

|

а0>2, МПа |

ст_о,2, МПа |

°-0,2 /СТ0,2 |

о0,2, МПа |

0-о_2, МПа |

^-0,2/^0,2 |

|

|

Горячепрессованные прутки |

180...220 |

240...280 |

1,33...1,27 |

170...210 |

220...260 |

1,23...1,24 |

|

Прутки, отожженные при 175 °C, 6 ч |

160...200 |

190...230 |

1,19...1,15 |

160...200 |

180...220 |

1,13...1,10 |

|

Горячекатаные листы вдоль НП |

170...210 |

200...240 |

1,18...1,14 |

170...210 |

200...240 |

1,18...1,14 |

Елгин В.М., Звонков А.А., Корягин Ю.Д., Мирзаев Д.А., Ибрагимов Х.М., Окишев К.Ю.

шения а_02/<т02 для трех взаимно перпендикулярных направлениях для большой серии образцов:

|

Ось I |

1,34; 1,25; 1,33; 1,25; 1,33; 1,286; 1,179; 1,22; 1,36; 1,353; 1,271; 1,356 |

|

Ось II |

1,25; 1,34; 1,20; 1,34; 1,21; 1,216; 1,349; 1,361; 1,408; 1,294; 1,267; 1,31 |

|

Ось III |

1,27; 1,19; 1,31; 1,19; 1,247; 1,244; 1,337; 1,20; 1,459; 1,349; 1,367; 1,28 |

Средние значения отношения о_02/а0 2 = 1’29; 1,30; 1,28 ± 0,02 соответственно вдоль каждой оси. По существу оказалось, что в среднем сг^/сто^ «1,29 и не зависит от направления вырезки образцов. А это означает, что кристаллографическая текстура, которая существенно влияла на отношение пределов текучести <т_О2/сто,2 <1 4ДЯ oi-сплавов с ГПУ решеткой, не оказывает такого воздействия в случае двухфазных сплавов. Более того, сама текстура a-фазы после прессования проявляется слабо. Хотя систематических дифракционных исследований текстуры мы не проводили, но оценочный эксперимент был выполнен. Головка разрывного образца была помещена плоской гранью в держатель образца дифрактомера ДРОН-0.5, а затем счетчик и образец были установлены в отражающее положение для рефлекса 004 (26 = 96°). Затем счетчик и образец разъединили и пронаблюдали за изменением интенсивности по мере поворота образца. Изменение было относительно слабым и обусловлено, главным образом, эффектом дефокусировки. Текстура a-фазы почти отсутствовала, вероятно, потому, что деформация в процессе прессования при 280 °C происходила главным образом в 0-фазе. Сплав Mg-5 % Li (а-сплав) имеет при комнатной температуре предел текучести около 140 МПа, 0-сплав Mg-14 % Li - около 80 МПа, то есть в 1,7 раза ниже. Но при температуре испытания 200 °C для первого а-сплава оь2«25 МПа, а для второго 0-сплава менее 5 МПа [2]. С повышением температуры 0-фаза разупрочняется существенно сильнее, что обусловлено более низкими температурами плавления и меньшей энергией активации диффузии вакансий. Особенности микроструктуры исследуемого сплава МА21 также дают основания заключить, что пластическая деформация при прессовании проходила в основном в 0-фазе. Ее кристаллы вытянуты, сплющены, часто окаймляют тонкой прослойкой зерна а-фазы. Напротив, a-кристаллы приблизительно равноосны, они почти сохранили ту же форму, которая наблюдалась в литом состоянии. Деформация 0-фазы проходит неоднородно. Наряду с прослойками между a-зернами, утонеными до предела, имеются протяженные довольно широкие участки 0-фазы, как бы зажатые между а-зернами.

Мы можем указать несколько процессов, при-

Соотношение пределов текучести при сжатии и растяжении у штампованных изделий...

ВОДЯЩИХ К росту отношения С-ог/^ОЗ в двухфазных сплавах. Один, уже отмеченный, эффект подавления текстуры в ГПУ фазе, второй - выделение частиц интерметаллидных фаз в ходе штамповки. И, наконец, третий - это неодинаковый механизм начала деформации при сжатии и растяжении. В условиях сжатия нагрузку воспринимает жесткий каркас из зерен a-фазы, контактирующих непосредственно между собой или через упрочненные тонкие прослойки 0-фазы. При растяжении деформируются, в первую очередь, мягкие округлые участки 0-фазы. Заметим, что отношение О-од/сгоз должно зависеть от объемной доли 0-фазы, а значит от содержания лития в сплаве. Колебания концентрации лития в пределах марочного состава будут приводить к изменению отношения СТ_02/о02 .

Рассмотрим количественные оценки. М.А. Штре-мель [3] показал, что если различие пределов текучести двух фаз порядка два или меньше, то некоторые зерна прочной фазы текут раньше, чем невыгодно ориентированные зерна мягкой. Тогда предел текучести линейно меняется в зависимости от объемных долей двух фаз в сплаве:

G0,2 = ^О.З ' Уа + ^О.З '/р 5О)

G-0,2 = ст-0,2 ' fa + G-0,2 ‘’Р)

где а“ 2; а%2 ; о^ 2; ст^ 2 - пределы текучести при растяжении и сжатии а- и 0-фаз в сплаве. Таким образом

G-0,2 _ °-0,2 " fa + G^0,2 ' /₽z^x

G0,2 g0,2 ‘ 7а + G0,2 ‘ 7p

Уже отмечено, что для исследуемого сплава МА21 соотношение между объемными долями фаз было измерено методами металлографической стереометрии, точнее, методами секущих. Как известно [4], отношение длин отрезков прямой, пересекающих участки разных фаз, равно отношению объемных долей. Было найдено fa = 0,666; /р = 0,333.

Далее будем считать, что в силу отсутствия текстуры в ГПУ a-фазе пределы текучести на растяжение и сжатие для этой фазы равны

G0,2 — G-0,2 " W

У 0-фазы предел текучести при сжатии выше, чем при растяжении, то есть

G-0,2 = т ‘ G0,2 ’ (5)

где т - коэффициент, постоянный для данного сплава, но несколько изменяющийся при переходе от одного сплава к другому в зависимости от количества 0-фазы. И, наконец, примем, что G0,2 = P'G0,2 >(6) где р - коэффициент, показывающий соотношение пределов текучести а- и 0-фаз; р>\, так как а-фаза

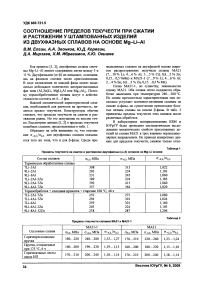

Таблица 3

Связь параметра т и отношения 0.0,2/00,2

ст02 =137-0,333 + 163 0,666 = 154 МПа.

Именно такой предел текучести действительно наблюдается у исследуемого сплава в исходном состоянии. Преобразуем выражение (3) к общему виду, разделив числитель и знаменатель на Оу 2:

5-о,2 _ /а+?иР-/р , 2-Утр

502 /а+Р'/р 2 + р ■

Прир= 1,2

ст^з = 2+1,2-т = 0 625 + 0)375.т (8)

^0,2 2,2

Зависимость отношения 5_02/ст02 двухфазных сплавов от параметра т показана в табл. 3, которая позволяет на основе установленного в эксперименте отношения пределов текучести на сжатие и растяжение определить величину т, рав ную отношению пределов текучести на сжатие и растяжение, но только для [3-фазы. Для сплава МА21 величина т = 1,8, что позволяет надежно рассчитывать отношение 5_02/о02 на основе формул (3), (6), (7).

Итак, показано, что анизотропия предела текучести в двухфазных Al-Mg-Li сплавах имеет другую природу, чем у однофазных образцов. Она обусловлена различием прочности индивидуальных фаз и формированием структуры, в которой кристаллы одной фазы окружают зерна другой, а также подавлением текстуры ГПУ фазы.

Работа поддержана грантом НШ-5965.2006.3.

Список литературы Соотношение пределов текучести при сжатии и растяжении у штампованных изделий из двухфазных сплавов на основе Mg-Li-Al

- Сверхлегкие конструкционные ставы/М.Е. Дриц, З.А. Свидерская, Ф.М. Елкин, В.Ф. Трохова. М.: Наука, 1972. 144 с.

- Магниево-литиевые сплавы/под ред. М.Е. Дрица. М.: Металлургия, 1980. 140 с.

- Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч. II: Деформация/М.А. Штремель. М.: МИСиС, 1997. 527 с.

- Салтыков С.А. Стереометрическая металлография/С.А. Салтыков. М.: Металлургия, 1976. 271 с.

- Легкие сплавы, содержащие литий/М.Е. Дриц, Е.М. Падежнова, Н.Л. Рохлин и др. М.: Наука, 1982. 144 с.