Соотношение сигнальных систем у студентов-первокурсников медицинского университета

Автор: Чижкова М.Б.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Гуманитарные и общественные науки

Статья в выпуске: 8 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты изучения соотношения типов сигнальных систем у студентов-первокурсников медицинского университета. На основе выделения двух групп студентов с преобладанием той или иной сигнальной системы (1-ой или 2-ой) и последующего сравнительного анализа автором делается вывод о том, что существуют значимые различия между первокурсниками «первосигнальниками» и «второсигнальниками». Выявленные различия затрагивают, прежде всего, показатели эмоциональности и произвольности поведения, раскрывая более высокий уровень сформированности планомерности, последовательности, настойчивости и умения подчинять свое поведение поставленным целям и задачам у юношей и девушек с преобладанием 2-ой сигнальной системы. В заключении предлагаются некоторые рекомендации по использованию полученных данных в образовательном процессе медицинского университета и намечаются перспективные направления дальнейшего исследования заявленной проблемы.

Студент, сигнальная система, 1-ая сигнальная система, 2-ая сигнальная система, активность, эмоциональность, образная память, воображение, саморегуляция, воля, аналитическое мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/140263793

IDR: 140263793

Текст научной статьи Соотношение сигнальных систем у студентов-первокурсников медицинского университета

CORRELATION OF SIGNAL SYSTEMS IN FIRST-YEAR-STUDENTSOF THE MEDICAL UNIVERSITY

Annotation: The article examines the results of studying the correlation of signal systems types among first-year students of a medical university. Basing on the separation of two groups of students with the predominance of one or another signal system (1st or 2nd) and subsequent comparative analysis, the author concludes that there are significant differences between “primary signal” and “second signal” first-year students. The revealed differences affect, first of all, the indicators of emotionality and arbitrariness of behavior, revealing a higher level of regularity maturity, consistency, insistence and ability to subordinate their behavior to the goals and tasks set for boys and girls with a predominance of the 2nd signal system. In conclusion, some recommendations on the use of the data obtained in the educational process of a medical university are proposed; besides, promising directions for further investigation of the stated problem are outlined. Key words: student, signal system, 1st signal system, 2nd signal system, activity, emotionality, imaginative memory, imagination, self-regulation, will, analytical thinking.

Способность человека учиться всю жизнь (long-life learning) – лозунг современной реальности с её стремительными изменениями, снижением значимости формализованных знаний, развитием всемирных коммуникаций и цифровых технологий. Востребованный и компетентный специалист сегодня – это человек, способный к самообучению, адаптации в динамичной и неопределенной социальной и профессиональной средах, высокой активности в приобретении необходимых для успешной трудовой деятельности знаний и умений.

Соответствие указанным критериям обеспечивается сформированным у человека «умением учиться», приобретение и оттачивание которого не ограничивается исключительно годами школьного обучения, а продолжается и дальше, в последующие периоды онтогенетического развития. Особое место в этом процессе занимает этап профессионального обучения в высшем учебном заведении.

Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности привлекает к себе большое количество отечественных (А.А. Андреев, Е.Л. Бережковская, К.Н. Босикова, А.А. Вербицкий, Э.Г. Вартанова, А.А. Волочков, Т.О. Гордеева, Т.А. Дворникова, Т.Д. Дубовицкая, И.А. Зимняя, Л.М. Зюбин, И.П. Коновалова, И.С. Лабынцева, В.Т. Лисовский, В.Г. Маралов, В.Э. Мильман, А.А. Реан, А.Б. Холмогорова, Е.Н. Шиянов, В.А. Якунин и др.) и зарубежных (E.L. Deci, H.J. Hartman, A. Johnson, W. Lens, M. Pressley, J. Smyers, J. Temkov, R.J. Vallerand, C.W.Yip Michael, B.J. Zimmerman и др.) исследователей. При этом особую озабоченность вызывает тот факт, что с каждым годом на первые курсы вузов поступают юноши и девушки, иногда имеющие очень неплохие знания, но совершенно не умеющие учиться самостоятельно и нести ответственность за свою учебу. Поступающие в высшие учебные заведения первокурсники, отмечает Е.Л. Бережковская, «безусловно являющиеся в непосредственном смысле людьми грамотными и вообще образованными на уровне полной средней школы, на деле далеко не всегда способны к самой элементарной учебной работе, если только она не регламентируется педагогами поэлементно. Умение читать, как и имеющиеся знания, для многих из ребят не делают текст вузовского учебника понятным, и даже самые интересные лекции не конспектируются ими в такой форме, какая помогла бы освоению изучаемого материала» [4, с.32-33]

В чем причина трудностей бывших школьников в столь актуальной и нужной для их последующих этапов жизнедеятельности учебно -профессиональной деятельности? Ответ чаще все пытаются найти в особенностях школьной системы обучения (система ЕГЭ, изменения учебных планов, снижение количества часов на изучения базовых дисциплин и др.), снижении учебно-познавательной мотивации молодежи в целом, засилии информационных средств (компьютеры, новейшие модели телефонов и т.д.), искажающих и подменяющих самостоятельность студентов в процессе усвоения учебной информации, падении авторитета высшего образования в стране и т.п. Теоретически и эмпирически изучаемым является также представление о том, что весьма существенным фактором психологической неготовности к обучению в высшей школе выступают индивидуальнопсихологические особенности самого студента: качества личности (эмоционально-волевые, особенности самооценки, самоотношения и т.п.), свойства темперамента и черты (в том числе акцентуации) характера, определенный уровень сформированности (в некоторых случаях отсутствие) необходимых общих и специальных способностей и др.

Обширность научной литературы по указанным аспектам, к сожалению, показывает недостаточную освещенность таких типологических свойств студентов, как сигнальная система и её типы. На наш взгляд, изучение особенностей студентов с преобладанием 1-ой или 2-ой сигнальной системы может помочь спрогнозировать возможные трудности в учебнопрофессиональной деятельности обучающихся и своевременно усовершенствовать образовательный процесс вуза в целях повышения качества подготовки будущих специалистов.

Теоретической основой настоящего исследования стали представления И.П. Павлова о «сигнальности» как преобладании у человека тех или иных способов переработки информации. Первая сигнальная система, общая у человека и животных, – это то, «что мы имеем в себе как впечатления, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от социальной». Вторая, специально человеческая, сигнальная система формируется с помощью вторичных сигналов – слов [цит. по: 3, с.336].

Первая сигнальная система – нервные процессы, вызванные действием на органы чувств любых предметов и явлений природы окружающего мира (свет, звук, удар, деревья, здания, автомобили, люди и т.п.), кроме слова. Эта система функционирует в двух аспектах: как при непосредственном воздействии раздражителей, что физиологически представлено в работе сенсорной системы, возникновении чувственных образов объективной действительности (ощущения и основа восприятия), так и при активизации образованных при этом условно-рефлекторных связей и следов – представлений памяти.

Вторая сигнальная система включает в себя нервные процессы, возникающие в ЦНС в результате сигнализации окружающего мира внешне и внутреннее выраженными речевыми сигналами, т.е. при восприятии слов, их осмыслении, сохранении в памяти, произнесении, соединении между собой в процессе общения, чтения и письма. При этом, отмечает А.М. Столяренко, сегодня признается, «….что не только слова, но и другие виды знаков (буквы, иероглифы, цифры, пиктограммы, символы, специальные знаки, особые жесты, звуки, формулы, фигуры и т.п.) входят во 2-ую сигнальную систему. Это условные обозначения реальности и её заменители, обогащающие возможности мысленного оперирования ими, познания реальности, хранения опыта и регулирования поведения» [5, с.163].

Второй сигнальной системе И.П. Павлов придавал особое значение. Эта система, по его мнению, «грандиозная стилистика речи» (И.П. Павлов, 1952), грандиозная система связей как между словами и обозначаемыми ими предметами, так и между самим словесными знаками. Ничего подобного нет в мире животных. «Именно слово сделало нас людьми».

Основные идеи И.П. Павлова и других исследователей о 2-ой сигнальной системе отражены в следующих положениях [6, с.64-65].

-

1. Физиологическая деятельность коры больших полушарий человека вызывается не только такими раздражителями внешнего и внутреннего мира, как и у животных, но также особой многочисленной группой сигнальных раздражителей, которые отсутствуют у животных. Это слова.

-

2. Совокупность временных нервных связей, возникающих в коре полушарий человека на основе действия словесных раздражителей, составляют вторую, специфически человеческую сигнальную систему. Поскольку слова являются обобщенными и отвлеченными сигналами действительности, 2-ая сигнальная система лежит в основе специально человеческого словеснопонятийного обобщенно-отвлеченного мышления.

-

3. Вторая сигнальная система, обеспечивая более высокий уровень отражения действительности по сравнению с первой, является высшим регулятором нервной деятельности и поведения человека. Эта её высшая регулирующая функция предполагает постоянное её взаимодействие с первой сигнальной системой.

Во 2-ой сигнальной системе слово как сигнал, который несет в себе определенное значение, формируется общим прошлым опытом группы людей (носителей данного языка), имеющих специфическую для них структуру знаков, обозначающих предметы, явления, ситуации - слова, составляющие их язык общения и взаимодействия. Именно поэтому, подчеркивает Т.Н. Горобец, «информация, закодированная в знаково-символической - человеческой - второй сигнальной системе, является отражением функции сознания, его семантического пространства, которое морфологически определяется онтогенетически формируемыми нейронными сетями. …..Это дает возможность представить любой отсутствующий здесь и теперь объект, предмет, смоделировать мысленно ситуацию, явление, спрогнозировать результат поведения и действия, поставить и достичь цели как образ-символ-цель. Именно вторая сигнальная система, раздражителем которой является слово как сигнал сигналов и сигнал символов, позволяет человеку обретать антиципа-ционную состоятельность» [1, с.125-126].

Вторая сигнальная система и мышление тесным образом взаимосвязаны посредством двух процессов. Первый - процесс восприятия звуковой волны с преображением электрического кода в значение звуков при вторичном кодировании и переход от расшифрованного сигнала к его воспроизведению - произнесению или написанию воспринятого и понятого сигнала. Мысли с точки зрения физических процессов - преображение сигналов семантического характера в абстрактное отражение действительности, образа внешнего мира и внутренней картины уже с точки зрения психических процессов, регулирующих высшую нервную деятельность человека (поведение) [1, с.126]. Как следствие, на основе перехода к абстракции происходит суммация, конвергенция разномодальной информации в ассоциативной коре головного мозга, не только формируя сенсорную картину мира, но и обеспечивая её осмысление, рефлексию, задавая отношение к воспринятому, осмысленному, понятому, запомненному и сравниваемому с предыдущим опытом восприятия. Этот процесс и порождает возможность оперировать понятиями, категориями, представлениями, т.е. осуществлять абстрактную форму мышления [там же, с.124].

Основной физиологический механизм влияния 2-ой сигнальной системы - самораздражение, самопобуждение, самоуправление словом. В конкретных ситуациях все это участвует в осознанном или нечетко осознанном возникновении различных целевых побуждений, словесно-образных целей, задач, планов действий, которые обеспечивают целенаправленное и произвольное поведение человека. «Второй сигнальной системе внутренне присущ атрибут побуждения к действиям и управления ими» [5, с.271].

На основании данной таблицы ни в коем случае нельзя утрированно полагать, что при развитой 1-ой сигнальной системе у человека абсолютно не развита 2-ая сигнальная система. Это означает лишь то, что показатели первой выражены более ярко, чем второй. Более того, одновременное существование человека в двух мирах – реальном (физическом) и символическом (семантическом) обеспечивает только взаимодействие двух сигнальных систем. Качественное разделение информационных потоков и соответствующее разделение функций в едином процессе познания устанавливают между системами отношения дополнительности и кооперативности, благодаря чему обеспечивается целостность жизнедеятельности индивида.

Человеческие типы на основе соотношения сигнальных систем

|

Первосигнальный тип |

Второсигнальный тип |

|

Высокая активация и лабильность нервной системы |

Низкая активация и инертность нервной системы |

|

Преобладание возбуждения над торможением |

Преобладание торможения над возбуждением |

|

Преобладание правополушарных механизмов |

Преобладание левополушарных механизмов |

|

Акцент при оценке раздражители на субъективно-эмоциональную окраску |

Акцент при оценке раздражителя на его точные физические параметры |

|

Непроизвольное запоминание |

Произвольное запоминание |

|

Наглядно-действенное мышление |

Вербальное мышление |

|

Невербальный интеллект |

Вербальный интеллект |

|

Синтетические тенденции восприятия (глобальность, целостность) |

Аналитические тенденции восприятия (ар-тикулированность, дробность) |

|

Эмоционально-фокусированный стиль совладания со стрессом |

Рационально-фокусированный стиль совладания со стрессом |

|

«Художественный тип» личности |

«Мыслительный тип» личности |

Исходя из указанных положений, мы провели собственное экспериментальное изучение соотношения сигнальных систем у студентов первого курса ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (далее ОрГМУ). Выборку составили 84 студента факультета клинической психологии и фармацевтического факультета. Средний возраст испытуемых – 18,4 года. Юношей – 24 человека, девушек – 60 человек.

В качестве диагностического инструментария был избран опросник Б. Кадырова для выявления соотношения двух сигнальных систем по следующим показателям (шкалам): 1) динамические особенности (активность и саморегуляция); 2) эмоциональность и воля; 3) познавательные процессы (память, воображение, мышление) [2, с.620-626].

Обработка эмпирического материала осуществлялась в два этапа. На первом этапе были изучены каждая из указанных шкал у всей выборки исследования. Для этого был определен коэффициент сигнальности (КС) у каждого респондента. При этом мы учитывали, что меньшим величинам исходных показателей соответствует большее развитие данных функций. Следовательно, чем меньше величина КС, тем выше уровень аналитикосинтетической деятельности человека, или 2-ой сигнальной системы [2, с.626]. Далее, посредством параметрического критерия t-Стьюдента для независимых выборок, был произведен сравнительный анализ изученных шкал у первокурсников с преобладанием 1-ой сигнальной системы и студентов с преобладанием 2-ой сигнальной системы.

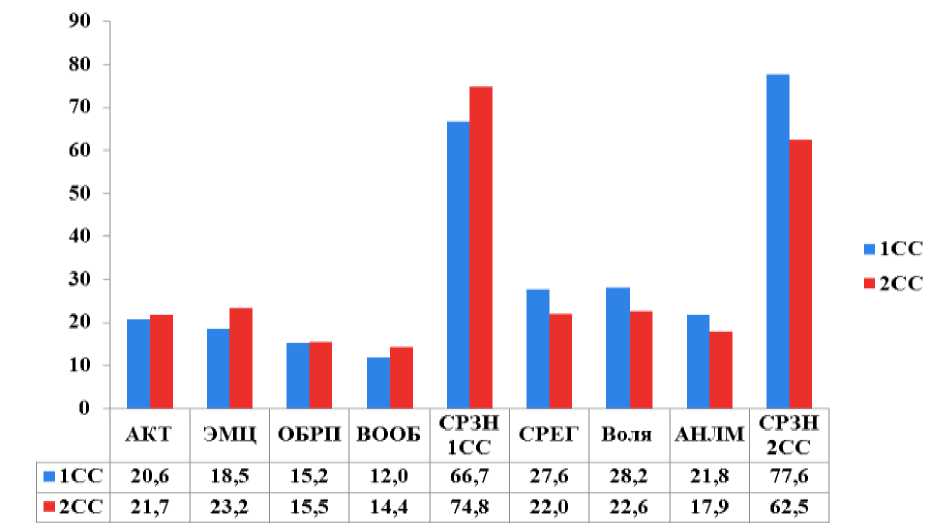

Как показала первичная обработка данных, среди опрошенных нами 51 человек (60,7%) относятся к категории людей с преобладанием 1-ой сигнальной системы (далее группа 1СС). В данную группу вошли 11 юношей и 40 девушек. Средний возраст 18,4 года. Большая выраженность 2-ой сигнальной системы (далее группа 2СС) выявлена у 33 человек (39,3%), среди которых 13 мужчин и 20 женщин. Средний возраст 18,6 лет. Средние значения каждого из показателей (шкал) соотношения представлены на рисунке 1.

Как показывает гистограмма, в группе 1СС показатели активности, эмоциональности, образной памяти и воображения имеют более низкие значения, чем в группе 2СС, а, следовательно, и более выражены.

Рис. 1 Выраженность показателей соотношения сигнальных систем у студентов-первокурсников ОрГМУ

Примеч.: 1СС – группа с преобладанием 1-ой сигнальной системы; 2СС – группа с преобладанием 2-ой сигнальной системы; АКТ – активность; ЭМЦ – эмоциональность; ОБРП – образная память; ВООБ – воображение; СРЗН 1СС – среднее значение по группе по КС 1-ой сигнальной системы; СРЕГ – саморегуляция; Воля – воля; АНЛМ – аналитическое мышление; СРЗН 2СС – среднее значение по группе по КС 2-ой сигнальной системы.

Для уточнения полученных первичных данных мы провели сравнительный анализ, сводные результаты которого представлены в таблице 2.

Как следует из таблицы, значимые различия по средним значениям КС 1-ой сигнальной системы и КС 2-ой сигнальной системы подтверждают правильность разделения испытуемых на две группы с преобладанием той или иной сигнальной системы. Наряду с этим, очевидно, что между выделенными группами отсутствуют статистические различия по шкалам «Активность» и «Образная память». Следовательно, можно предположить, что независимо от выраженности сигнальной системы, юноши и девушки обеих групп проявляют примерно одинаковую поведенческую активность, достаточный уровень энергичности и широту контактов с окружающими.

Данные сравнительного анализа показателей соотношения сигнальных систем у студентов-первокурсников ОрГМУ

|

Показатели соотношения сигнальных систем |

Средние значения |

Значение t-критерия |

Уровень значимости |

|

|

Группа 1СС |

Группа 2СС |

|||

|

Активность |

20,64 |

21,69 |

||

|

Эмоциональность |

18,54 |

23,21 |

4,585 |

р≤0,001 |

|

Образная память |

15,15 |

15,48 |

||

|

Воображение |

12,03 |

14,42 |

3,366 |

р≤0,01 |

|

Среднее значение КС 1СС |

66,68 |

74,81 |

3,981 |

р≤0,001 |

|

Саморегуляция |

27,62 |

22,03 |

6,095 |

р≤0,001 |

|

Воля |

28,23 |

22,60 |

4,895 |

р≤0,001 |

|

Аналитическое мышление |

21,78 |

17,87 |

5,363 |

р≤0,001 |

|

Среднее значение КС 2СС |

77,64 |

62,51 |

6,454 |

р≤0,001 |

Примеч.: в таблице представлены только значимые различия

По мнению самих респондентов, они принадлежат к тем людям, вокруг которых всегда веселая компания (72,5% группа 1СС, 51,5% группа 2СС), в их жизни много интересных дел (70,6% и 66,6% соответственно), им доставляет радость делать все быстро (70,6% и 57,5% соответственно) и иногда даже рисковать при небольших шансах на успех (78,5% и 69,7% соответственно). Едины данные группы также и в нежелании брать на себя дополнительную и необязательную работу (39,4% в каждой группе).

Несмотря на отсутствие достоверных различий, качественный анализ ответов показывает, что студенты 2СС демонстрируют большее спокойствие и инертность. Так, если в группе 1СС долго сидеть без дела могут лишь 15,7%, то в группе 2СС – 18,2%. Первокурсники группы 1СС в большинстве случаев говорят и поступают быстро, долго не раздумывая (74,5%), тогда как в группе 2СС с этим выражают согласие лишь 57,6%, а 39,4% категорически это отрицают. Представители группы 2СС не любят, когда на них обрушивается несколько дел одновременно (48,5%), в то время как для «первосиг-нальников» такой ритм вполне приемлем (56,9%).

Шкала «Образная память» раскрывает образность или логичность памяти. В исследуемых группах, как показывает анализ, достаточно выраженными являются устойчивые образные особенности памяти, проявляющиеся в том, что испытуемые обеих групп для запоминания трудного материала пытаются все представить наглядно (74,5% и 72,7% соответственно), легко и надолго запоминают поэтические рассказы, стихи и другие литературные произведения (72,6% и 72,7% соответственно). Для обеих групп характерны также и такие ситуации, когда они ясно видят страницу книги, тетради (вплоть до букв), но содержание вспомнить не могут (74,5% и 72,8% соответственно). При всей общности проявлений, юноши и девушки группы 2СС в большей степени сомневаются, что у них хорошая память на лица (39,4% против 32,4%), но при этом более легко и быстро вспоминают имя или фамилию человека, лицо которого им знакомо (30,3% против 13,7%). В то время как первокурсники группы 1СС согласны с тем, что содержание прочитанного или услышанного они помнят хорошо, а где читали или слышали – не могут вспомнить (70,6%), опрошенные с преобладанием 2-ой сигнальной системы или затрудняются дать однозначный ответ на данное утверждение, или отрицают у себя подобное качество (78,8%).

По всем остальным шкалам, как показывает таблица 2, выделенные группы статистически различаются между собой. Количественный и качественный анализ ответов респондентов позволил составить своеобразные «портреты» обучающихся с преобладанием той или иной сигнальной системы.

Студенты-первокурсники ОрГМУ с преобладанием 1-ой сигнальной системы демонстрируют достаточно выраженную эмоциональную подвижность, впечатлительность и легкость возникновения эмоций. Опрошенные данной группы любят мечтать (90,2%) и читать поэтические произведения (66,7%), эмоционально реагируют на музыку (68,7%), а после прочтения художественного описания текста или образа героя долго находятся под впечатлением (60,8%). У юношей и девушек данной группы легко возникают симпатии и антипатии к окружающим (72,5%), они склонны поддаваться настроению окружающих их людей (68,6%). Несмотря на то, что они считают себя членами веселой компании (72,6%), для них характерны спады и подъемы настроения (64,7%), легкость возникновения переживаний обиды (54,9%).

Студенты группы 1СС - любители мечтать (88,2%) и фантазировать (80,4%). Многих из них привлекают фантастические образы (68,6%) и книги научно-фантастического жанра (56,8%).

С точки зрения саморегуляции поведения, испытуемые группы 1СС склонны анализировать свои поступки (74,6%), однако не отличаются четкостью и порядком в делах (62,8%), не всегда доводят любое дело до конца (66,9%) и в срок (60,8%). Перед уходом из дома, они обязательно проверяют, не забыли ли что-нибудь взять с собой (72,6%), могут совершить поспешные, необдуманные поступки (82,4%) и не всегда представляют себе все последствия собственных действий (82,1%). Более того, для выполнения отдельных действий важное значение для юношей и девушек группы 1СС имеет увлеченность тем, что они делают. Например, сосредоточенно работать даже в том случае, если нет интереса к делу, могут лишь 9,8%. Остальные делают это от случая к случаю (49%), а 41,2% - ни при каких условиях не работают без интереса. Аналогичным образом распределились ответы и в ситуации напряжения и повышенной ответственности, например, на экзамене. Повышение сосредоточенности возрастает лишь у трети опрошенных (31,5%), тогда как нечто среднее констатируют 43,1%, а снижение работоспособности -27,5%. Отвлекающим при выполнении домашних заданий для данной группы является посторонний шум, при наличии которого успешно выполнить заданное могут лишь 32,3% юношей и девушек. Прикладывать дополнительные усилия приходится 33,3%, а оставшиеся 31,4% вообще предпочтут отказаться от выполнения.

Волевое напряжение и умение подчинять себя задачам деятельности проявляется далеко не у всех представителей группы 1СС. Прежде всего, юноши и девушки склонны к импульсивным, рискованным действиям даже в тех случаях, когда мало шансов на успех (70,6%), однако к делам, требующим напряжения ума и мускулов, особого положительного отношения не испытывают (76,4%) и не склонны преодолевать трудности в учебе и других делах (56,9%). Если отсутствует интерес к делу, сосредоточенность у многих студентов снижается и не позволяет успешно работать (41,2%). Усидчивыми и терпеливыми при выполнении кропотливой умственной работы большая часть опрошенных (50,9%) могут быть в зависимости от обстоятельств и только около трети (29,4%) - в большинстве случаев. Как следствие, доводить любое дело до конца при любых условиях могут только 35,4%, а в срок - 39,3%. Большинство же делают это периодически, когда как получится (по 49% соответственно). При этом испытуемые признают, что ощущают в себе слабость воли (67,5%), из-за своей нерешительности многое теряют (82,4%), хотя и имеют возможности волевыми усилиями преодолевать любые трудности (58,8%). Более того, опрошенные стараются предвидеть последствия своих действий (88,2%) и анализировать совершенные поступки (70,6%). Но, к сожалению, не всегда предпочитают действовать по заранее продуманному плану (53%).

Важным дополнением, свидетельствующим о выраженности 1-ой сигнальной системы, служит тот факт, что первокурсники группы 1СС стараются не пропускать разные описания при чтении художественной литературы (82,3%) и не хотели бы иметь дело с математическими науками (80,4%). Возможно, сфера интересов у юношей и девушек данной группы еще не об- рела окончательные формы, поэтому более половины из них и не стремится быть знатоком в определенной области знаний (58,9%).

Студенты-первокурсники ОрГМУ с преобладанием 2-ой сигнальной системы отличаются менее выраженным эмоционально-красочным видением мира, чувствительностью и эмоциональной подвижностью. Как и первокурсники группы 1СС они любят мечтать (66,7%) и положительно относятся к поэзии (63,6%). Но при этом эмоционально спокойно реагируют на музыку (63,3%), вплоть до полного равнодушия (24,3%) и не склонны находиться под впечатлением художественного описания или образа героя (54,6%). Хотя опрошенные данной группы и относят себя к людям, вокруг которых всегда веселая компания (54,6%), их симпатии и антипатии к окружающим людям возникают медленнее, чем в группе 1СС (60,6%). Также нельзя сказать, что юноши и девушки 2СС легко «заражаются» эмоциями и настроением других (48,3%), у них редко бывают спады и подъемы настроения (51,6%), их трудно обидеть (66,6%).

Значительно меньше представители группы 2СС любят мечтать и фантазировать (69,7%), а четверть опрошенных (24,2%) вообще отрицает данную склонность. Примерно пятая часть юношей и девушек (21,2%) категорически не приемлют книги научно-фантастического жанра, а треть (27,3%) - интерес к фантастическим образам.

В отличие от группы 1СС, респонденты с преобладанием 2-ой сигнальной системы характеризуются большей выраженностью спокойного, разумного обдумывания своих действий, а также умения предвидеть предстоящие события. Как полагают юноши и девушки данной группы, им свойственны четкость и порядок в делах (72,7%), стремление доводить любое дело до конца (81,8%) и в срок (78,8%), а перед тем как действовать, постараться представить себе все возможные последствия (78,8%). В отдельных случаях испытуемые могут совершить поспешные и необдуманные поступки (30,3%), но в целом не склонны к подобного рода реакциям (57,6%). Перед уходом из дома, так же как и в группе 1СС, опрошенные проверяют, не забыли ли что-нибудь взять с собой, но количество таких обучающихся несколько меньше - 66,6% (против 72,6%). Достаточно высокий уровень развития саморегуляции раскрывается и в таких ситуациях, как отсутствие должного интереса, повышенная напряженность и ответственность (например, экзамены), наличие отвлекающего шума. Во всех этих случаях первокурсники группы 2СС проявляют больше усидчивости и терпения и могут сосредоточенно и успешно работать (45,5%, 67,6% и 42,4% соответственно). Более того, при отсутствии интереса отрицают возможность выполнения домашнего задания лишь 9,1% (против 41,2% в группе 1СС), при отвлекающем шуме 27,2% (против 31,4%), а снижение сосредоточенности на экзамене констатируют у себя 9,1% (против 27,5%).

Готовность к преодолению возможных трудностей, последовательность и настойчивость в достижении поставленных целей в группе 2СС выражена более ярко, чем в группе 1СС. Во-первых, несколько меньше респондентов готовы к риску при низких шансах на успех (66,7% против 70,6%), стараются доводить любое дело до конца (93,9%) и обязательно в срок (84,8%). При выполнении кропотливой умственной работы большинство демонстрируют усидчивость и терпеливость (72,7%) и могут работать сосредоточенно даже в том случае, если нет интереса к выполняемому (78,5%). Более половины первокурсников данной группы испытывают позитивное отношение к делам, требующим напряжения ума и мускулов (57,6%) и получают удовольствие при преодолении препятствий в учебе и других делах (63,6%). Как следствие, 66,7% юношей и девушек не ощущают в себе слабость воли, уверены, что усилием воли могут преодолеть любые преграды (69,7%), а проявляемая в отдельных случаях нерешительность (57,6%) существенного влияния на произвольность поведения не оказывает. Умение подчинять себя задачам деятельности подкрепляется склонностью действовать по заранее продуманному плану (75,8%), прогнозированием последствий планируемых действий (81,9%) с обязательным анализом совершенных деятельностных и поведенческих актов (87,9%).

Как и в группе 1СС, первокурсники с преобладанием 2-ой сигнальной системы не хотели бы иметь дело с математикой (81,8%) и также стараются не пропускать разные описания в процессе чтения художественных произведений (60,6%). Тем не менее, студенты группы 2СС стараются быть знатоками в определенной области знаний (82,8%), что говорит о более высоком уровне сформированности познавательных интересов данных испытуемых.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

-

1. Между студентами-первокурсниками ОрГМУ существуют различия по таким типологическим свойствам, как тип сигнальной системы. Достаточно четко выделяются две группы студентов – с преобладанием 1-ой или 2-ой сигнальной системы. При этом различия, прежде всего, касаются таких показателей, как эмоциональность, воображение, саморегуляция, воля и аналитическое мышление. Обобщение данных показателей соотношения позволяет констатировать более высокий уровень сформированности произвольности, последовательности, настойчивости, продуманности и умения подчинять свои действия поставленным целям и задачам у обучающихся с преобладанием 2-ой сигнальной системы.

-

2. При организации образовательного процесса в медицинском университете полученные данные могут использоваться в нескольких аспектах. Во-первых, при подготовке заданий для запоминания педагог может учитывать склонность студентов представлять заучиваемый материал в виде наглядных образов. Следовательно, целесообразным представляется сопровождение учебного материала иллюстративным материалом либо графическими объектами.

Во-вторых, как показали результаты сравнения, в обеих группах наблюдается общность отторжения математических наук и интерес к разного рода описаниям при чтении художественной литературы. Мы полагаем, что в первом случае это связано с общим настороженным отношением современной молодежи к математике и трудностями её изучения в целом. Что касается описаний в художественной литературе, на наш взгляд, для группы 1СС описания - образность восприятия окружающего мира, а для группы 2СС описания детерминированы ролью слова как сигнала, несущего в себе определенную информацию. Исходя из этого, можно предположить, что у первокурсников могут фиксироваться трудности изучения дисциплин естественно-математического блока учебного плана (математика, информатика, химия, статистические методы в психологии и медицине), что предъявляет определенные требования к методическому мастерству преподавателя в плане отбора содержания заданий, повышения его практической значимости, а также методам объяснения и закрепления.

В-третьих, выявленные особенности могут быть полезны кураторам групп первого курса. Учитывая недостаточную развитость произвольности поведения, усидчивости и сосредоточенности, умения заниматься кропотливой работой, доводить начатое дело до конца и в срок у студентов с преобладанием 1-ой сигнальной системы, куратор может обратить особое внимание на формирование культуры умственного труда и характера самостоятельной работы именно данных обучающихся с целью предотвращения возможного их отставания в учебной деятельности за счет несвоевременного выполнения на должном уровне домашних заданий и заданий для дополнительного изучения.

Проведенное исследование не претендует на законченность и окончательность выводов, скорее, наоборот, открывает большие перспективы дальнейшей теоретической и экспериментальной работы в направлении изучения взаимосвязи типа сигнальной системы с успеваемостью студентов (как общей, так и по отдельным предметам), мотивацией и саморегуляцией учебной деятельности, методами и приемами обучения и усвоения учебного материала и др.

К сожалению, в настоящее время о сигнальных системах говорят и пишут мало. Однако, полученные нами данные имеют практическое значение не только для психофизиологии и общей психологии, но и возрастной и педагогической психологии. Они демонстрируют, насколько специфичным может быть влияние специфических особенностей 1-ой и 2-ой сигнальных систем в отношении протекания чувственного и абстрактного отражения реальности в процессе учебно-профессиональной деятельности студентов высших учебных заведений.

Список литературы Соотношение сигнальных систем у студентов-первокурсников медицинского университета

- Горобец Т.Н. Слово как сигнал символов // Мир психологии. - 2014. - №2. - С. 121-128.

- Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. - СПб.: Питер, 2004. - 701 с.

- Либин А.В. Дифференциальная психология: наука о сходствах и различиях между людьми. - М.: Эксмо, 2008. - 576 с.

- Психология раннего студенческого возраста: монография / под ред. Е.Л. Бережковской. - Москва: Проспект, 2014. - 192 с.

- Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 463 с.

- Чуприкова Н.И. Психика и психические процессы (система понятий общей психологии). - М.: Языки славянской культуры, 2015. - 608 с.