Соотношение суммарной медленной и сверхмедленной биоэлектрической активности головного мозга у детей при гипоксии

Автор: Иванов Анатолий Беталович, Борукаева Ирина Хасанбиевна, Молов Анзор Аскербиевич, Абазова Залина Хасановна, Шхагумов Казбек Юрьевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - выявление изменений суммарной медленной и сверхмедленной биоэлектрической активности полушарий головного мозга у детей в возрасте от 8 до 11 лет в условиях нормального и сниженного парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Материалы и методы. Обследовано 82 ребенка 8-11-летнего возраста. Регистрация ЭЭГ осуществлялась на комплексной отечественной установке «Телепат-103» с компьютерной обработкой результатов. Медленные потенциалы фиксировались с помощью специального компьютерного комплекса для исследования уровня постоянных потенциалов (УПП) и энергозатрат головного мозга «Нейроэнергон». Гипоксические условия создавались аппаратом «Гипоксикатор» фирмы Trade Medical. Выбор содержания кислорода в тестирующей гипоксической смеси (14 % О2) основывался на результатах проведенного до комплексного обследования трехступенчатого гипоксического теста. Результаты. У детей от 8 до 11 лет действие гипоксии на головной мозг приводит к возрастанию индекса и амплитуды дельта-колебаний и убыванию числа альфа-волн. Полученные результаты говорят о том, что большое значение имеет не столько усиление кровоснабжения головного мозга при гипоксии, сколько обеспечение мозга достаточным, соответствующим его потребностям, количеством кислорода, а также о роли чувствительности организма к гипоксии. При воздействии гипоксии у детей этого возраста наблюдается возрастание уровня постоянных потенциалов в исследуемых областях головного мозга. При низких фоновых значениях уровня постоянных потенциалов отмечается возрастание электрической активности при нормобарической гипоксии. Возрастание медленной электрической активности головного мозга происходит из-за того, что изменяется энергообеспечение головного мозга по биохимическим показателям энергетического обмена. Действие кратковременной гипоксии сопровождается одновременным возрастанием медленноволновой активности за счет дельта-активности и УПП у детей от 8 до 11 лет. Выводы. Таким образом, можно говорить о том, что формируется своеобразная картина функциональной активности с одновременными тормозными явлениями в коре, что может являться отражением развития особого состояния центральной нервной системы.

Уровень постоянных потенциалов, электроэнцефалография, гипоксия, адаптация к гипоксии

Короткий адрес: https://sciup.org/14122873

IDR: 14122873 | УДК: 612.014 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-4-123-131

Текст научной статьи Соотношение суммарной медленной и сверхмедленной биоэлектрической активности головного мозга у детей при гипоксии

Введение. Анализ проведенных исследований последних лет показал, что биоэлектрическая активность головного мозга и уровни психических функций являются отображением функционального состояния коры больших полушарий головного мозга, степени логического и функционального развития структур головного мозга [1].

С момента открытия в 1926 г. немецким врачом Гансом Бергером метод электроэнцефалографии стал широко использоваться для описания биоэлектрической активности различных долей коры больших полушарий головного мозга [1–3]. Немалое значение для мониторинга состояния головного мозга имеет исследование его энергетического об- мена при помощи метода регистрации уровня постоянных потенциалов (УПП), отражающего сверхмедленные физиологические процессы и расширяющего представления о функциональном состоянии различных подкорковых образований [4–13].

В литературе имеется достаточно много данных о биологической активности головного мозга у подростков, а также лиц зрелого и пожилого возраста в норме и патологии [14–22], но сведений об изменениях биоэлектрической активности мозга у детей значительно меньше. Также мало данных об особенностях уровня постоянных потенциалов головного мозга, которые позволяют судить о корково-подкорковых взаимоотношениях и их изменениях у детей при гипоксии.

Все перечисленное определяет актуальность исследования соотношения суммарной медленной биоэлектрической активности различных областей коры больших полушарий и сверхмедленной биоэлектрической активности головного мозга у детей при гипоксии.

Цель исследования. Выявление корреляции между суммарной медленной и сверхмедленной биоэлектрической активностью полушарий головного мозга в нормоксических и гипоксических условиях у детей от 8 до 11 лет.

Материалы и методы. Обследовано 82 ребенка 8–11-летнего возраста. Регистрация ЭЭГ осуществлялась на комплексной отечественной установке «Телепат-103» с компьютерной обработкой результатов. Регистрация медленных потенциалов производилась с помощью специального компьютерного комплекса «Нейроэнергон», который используется для исследования постоянных потенциалов и энергозатрат головного мозга. Измерение УПП осуществлялось при монополярном отведении с использованием хлорсеребряных электродов. Активные электроды фиксировались на поверхности волосистой части головы по сагиттальной линии – в лобном (Fz), центральном (Сz), затылочном (Oz), а также левом и правом височных отделах (Тd и Ts соответственно). Гипоксические условия создавались аппаратом «Гипоксикатор» фирмы Trade Medical («Горный воздух»). Выбор содержания кислорода в гипоксической смеси (14 %) основывался на результатах проведенного до комплексного обследования двухступенчатого гипоксического теста. Было выбрано то содержание О2 во вдыхаемой гипоксической смеси, при котором при недостатке кислорода физиологические механизмы компенсации остаются активными.

Исследования проводились в два этапа. На первом этапе обследование детей осуществлялось в нормоксических условиях, на втором – при нормобарической гипоксии.

Цифровые материалы, приведенные в данной работе, обрабатывались вариационно-статистическими методами. Уровень значимости оценивался по t -критерию Стьюдента с использованием квадратической формулы расчета ошибки средней величины [1]: mM = ^=, где σ – стандартное отклонение, M – среднее арифметическое, n – выборка, m – ошибка средней.

Критерий достоверности разности вычис-

Mt-M2

лялся по формуле tD = , . Значения Jm 2 + m 2

критерия достоверности разницы (t D ) определялись при трех уровнях вероятности (P) и разных числах степеней свободы (ν). Число степеней свободы вычислялось по формуле ν=n-1.

Результаты и обсуждение. Доминирующим ритмом на ЭЭГ у детей 8–11 лет является медленная биоэлектрическая активность – дельта- и тета-активность. В лобных отделах коры головного мозга у исследуемых детей суммарная медленная активность (тета- и дельта-ритмов) составляет около 70±0,1 % биопотенциалов ЭЭГ. Важно отметить, что у испытуемых в париетальных отделах коры головного мозга средние значения альфа-ритма не превышают 38±0,1 %.

Активность дельта-ритма возрастает в правой лобной доле и снижается в продольном лобно-затылочном направлении.

Индекс тета-ритма изменяется в диапазоне от 21 до 29 % и распределяется в лобнозатылочном направлении относительно равномерно, однако в центральной доле значение этого индекса максимально.

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что биоэлектрическая активность лобных долей отличается превалированием медленных биоритмов и их несиммет- ричным распределением в правой и левой лобных долях. В височных долях коры головного мозга также преобладают медленные колебания за счет возрастания индекса альфа-ритма и убывания индекса дельта-ритма, по сравнению с показателями в лобных долях. В теменных долях роль альфа-ритма в биоэлектрической активности повышается. Индекс альфа-ритма в правой и левой теменных долях оказывается наивысшим. Вместе с тем необходимо отметить, что в этих долях коры альфа-ритм не является преобладающим, так как сумма индексов медленных ритмов колеблется от 50 до 57 %. В центральной области коры также доминирует медленноволновая активность.

В затылочных долях коры головного мозга у исследуемых детей, при том что медленная активность оказывается преобладающей, индекс альфа-ритма почти так же высок, как и в париетальных долях коры, и суммарная активность медленных волн составляет не менее 66±0,02 % общей биоэлектрической активности затылочных долей.

Действие кратковременной гипоксии у детей 8-11 лет привело к усилению дельтаритма - медленноволновой электрической активности. При вдыхании воздуха с 14 % кислорода в лобных и затылочных долях отмечается увеличение доли дельта-активности и уменьшение доли альфа-активности. Индексы бета- и тета-ритмов остаются без существенных изменений.

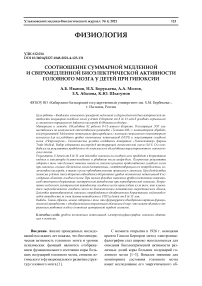

У детей снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе усиливает преобладание индексов суммарной медленноволновой активности по сравнению с быстрочастотной в результате увеличения индекса дельта-волн, в то время как индекс тета-активности не изменяется (рис. 1).

Рис. 1. Изменение индекса дельта- и тета-волн у детей 8-11 лет при нормоксии и действии гипоксии. * - различия достоверны по сравнению с показателями до гипоксии (р<0,05)

Fig. 1. EEG rhythm index in 8-11-year-old children with hypoxia and in norm * - the differences are significant in comparison with the indicators before hypoxia (p<0.05)

У обследуемых детей 8-11 лет средний уровень постоянных потенциалов и их распределение в условиях нормоксии качественно разнотипны. По результатам анализа постоянных потенциалов различных областей головного мозга обследованные были разделены на три группы. В первой группе показатели УПП наиболее стабильны. Анализ средних значений УПП, зарегистрированных с поверхности головы у детей второй группы, показал, что амплитуда постоянных потенциалов у этих детей характеризуется достаточно высокими показа- телями – от 50,49 до 54,29 мВ. У детей третьей группы УПП отличаются сниженными показателями амплитуд в отрицательном диапазоне.

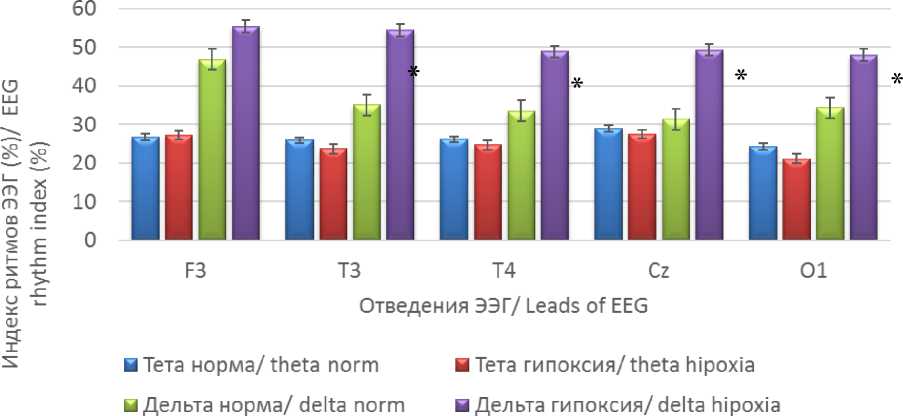

Анализ уровня и распределения постоянных потенциалов у детей при вдыхании воздуха с 14 % О2 показал, что при воздействии гипоксии наблюдается возрастание УПП во всех исследуемых областях. В первой группе воздействие кратковременной гипоксии вы- зывает значительное увеличение УПП во всех отведениях с равномерным их распределением в лобно-затылочном направлении. Так, если в нормоксических условиях УПП колеблются в диапазоне от 8,23 до 15,55 мВ с учетом всех отведений, то после гипоксического воздействия наблюдается повышение уровня постоянных потенциалов до 78,91±0,01 и 83,97±0,02 мВ (рис. 2).

Рис. 2. Изменение УПП у детей 8–11 лет при нормоксии и гипоксии.

* – различия достоверны по сравнению с показателями до гипоксии (р≤0,05)

Fig. 2. Constant potential level in 8–11-year-old children with hypoxia and in norm * – the differences are significant in comparison with the indicators before hypoxia (p≤0.05)

УПП увеличиваются в 5–10 раз в сравнении с теми, что наблюдались в нормоксиче-ских условиях. Максимальное увеличение наблюдается в височной и лобной долях, однако фоновые значения в центральной и затылочной долях выше.

Во II группе обследуемых детей действие гипоксии повлекло за собой возрастание УПП в затылочной области на 22±0,01 % и в центральной области на 26±0,02 % в сравнении с нормоксией. В правой и левой височных долях вдыхание гипоксической смеси привело к увеличению УПП на 21±0,01 и 24±0,02 % соответственно, а в лобной доле – на 26±0,01 %.

В III группе, характеризующейся минимальными фоновыми показателями, вдыхание гипоксической смеси сопровождается резким увеличением УПП во всех отведениях.

Итак, действие гипоксии на головной мозг выявило разные изменения постоянных потенциалов в нём. Характерно, что чем больше фоновые показатели постоянных потенциалов, тем меньше увеличение УПП наблюдается при гипоксии.

Заключение. Существенные дополнения представлений о корково-подкорковых взаимоотношениях и их изменениях в процессе возрастного развития были сделаны нами при исследовании медленной и сверхмедленной биоэлектрической активности мозга. У детей 8–11 лет гипоксическое воздействие приводит к увеличению индекса дельта-активности со снижением ее амплитуды. Полученные результаты исследований наглядно подтверждают значение не столько усиления кровотока в головном мозге при гипоксии, сколько обеспечения его достаточным, соответствующим его потребностям, количеством кислорода, а также роль чувствительности организма к гипоксии. Под воздействием гипоксии у детей этого возраста наблюдается возрастание уровня постоянных потенциалов в исследуемых областях головного мозга. Это можно расценить как проявление стресса при гипоксическом воздействии. При низких фоновых значениях уровня постоянных потенциалов отмечается возрастание электрической активности при нормобарической гипоксии.

Полученные результаты показали, что при нормобарической гипоксии (14 % О2) УПП в исследуемых областях поверхности головы у детей возрастают, что вновь подтверждает функциональную разнородность электроэнцефалографических показателей и сверхмедленных потенциалов головного мозга. Считаем, что возрастание медленной электрической активности мозга происходит из-за того, что изменяется энергообеспечение головного мозга по биохимическим показателям энергетического обмена. Действие кратковременной гипоксии сопровождается одновременным возрастанием суммарной медленноволновой активности за счет дельта-активности и УПП у детей 8–11 лет. Таким образом, вырисовывается определенная картина функциональной активности с одновременными тормозными явлениями в коре головного мозга, что может, по нашему мнению, являться отображением развития особого состояния центральной нервной системы. Выявлена закономерность увеличения самой медленной дельта-активности и УПП при действии гипоксии у детей 8–11 лет.

Список литературы Соотношение суммарной медленной и сверхмедленной биоэлектрической активности головного мозга у детей при гипоксии

- Гуляев С.А. Электроэнцефалографическое исследование в клинике: проблема современной классификации. Русский журнал детской неврологии. 2014; VIII–IX (1): 35–41.

- Русалова М.Н. Фронто-окципитальная асимметрия мощности тетаритма ЭЭГ человека. Асимметрия. 2018; 12 (3): 20–30.

- Пантелеева М.В., Фирсов К.В., Котов А.С. Данные об информативности рутинной ЭЭГ и ночного ЭЭГ-видеомониторинга у пациентов взрослого возраста, страдающих эпилепсией. Тезисы конгресса с международным участием «XXI Давиденковские чтения». 26–27 сентября 2019. Санкт-Петербург; 2019: 240.

- Аракелян А.С., Долецкий А.Н. Изменение уровня постоянного биоэлектрического потенциала мозга при эмоциональных и физических нагрузках. Тезисы докладов XXII съезда Физиологического общества имени И.П. Павлова. 16–20 сентября 2013. Волгоград; 2013: 33.

- Бедерева Н.С., Гезалова Н.В., Шилов С.Н. Особенности нейрометаболических реакций и активационных процессов коры головного мозга у младших школьников с различными темпераментными характеристиками в условиях школьных нагрузок. Сибирский вестник специального образования. 2013; 1 (9): 25–37.

- Грибанов А.В., Аникина Н.Ю., Гудков А.Б. Церебральный энергообмен как маркер адаптивных реакций человека в природно-климатических условиях арктической зоны Российской Федерации. Экология человека. 2018; 8: 32–40.

- Депутат И.С., Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В., Большевидцева И.Л., Старцева Л.Ф. Анализ распределения уровня постоянного потенциала головного мозга в оценке функционального состояния организма (обзор). Экология человека. 2015; 10: 27–36.

- Нехорошкова А.Н., Грибанов А.В. Особенности распределения уровня постоянного потенциала головного мозга у младших школьников, проживающих на Европейском Севере России. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация». 26–27 ноября 2015. Санкт-Петербург; 2015: 60–62.

- Макаренко В.А. Регистрация уровня постоянного потенциала как способ прогнозирования интенсивности болевого синдрома. Вестник интенсивной терапии. 2016; 1: 100–103.

- Аникина Н.Ю. Изменения уровня постоянного потенциала у студенток северного вуза при локальном охлаждении кисти в водной среде. Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2016; 24: 8–12.

- Суворов Н.Б. Ритмы головного мозга и кардиореспираторные ритмы при нефармакологических нагрузках. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация». 26–27 ноября 2015. Санкт-Петербург; 2015: 6–48.

- Боравова А.И., Городенский Н.Г., Шармина С.Л. Уровень постоянного потенциала головного мозга подростков с разным состоянием школьных знаний. Асимметрия. 2020; 14 (2): 42–50.

- Боравова А.И. Взаимосвязь темперамента с фоновыми показателями уровня постоянного потенциала головного мозга в раннем подростковом возрасте. Асимметрия. 2020; 14 (3): 16–29.

- Потемина А.М., Дружинин А.П. Возможности прогнозирования эпилептического приступа посредством анализа ЭЭГ с использованием оценки характеристик нелинейных параметров ЭЭГ-сигнала. Материалы научно-практической конференции, посвященной 55-летию кафедры педиатрии. 25 мая 2020. Петрозаводск; 2020: 72–73.

- Хацуков Б.Х., Иванов А.Б. Автоматизированный анализ использования нормобарической интервальной гипоксии у детей и подростков при миопии. Нальчик; 2014. 268.

- Морякина С.В., Хатуева Я.Р., Абумуслимов С.С. Гендерные особенности амплитуды основных ритмов ЭЭГ у студентов ЧГУ при фоновой регистрации ЭЭГ. Концепт. 2017; 39: 4141–4145. URL: http://e-koncept.ru/2017/971155.htm (дата обращения: 25.03.2021).

- Грибанов А.В., Джос Ю.С. Половые различия спектральных характеристик фоновой ЭЭГ у детей младшего школьного возраста. Вестник РАМН. 2016; 71 (1): 52–60.

- Иванов А.Б., Борукаева И.Х., Абазова З.Х., Шхагумов К.Ю. Возрастные особенности циркуляторно-метаболического обеспечения головного мозга у детей и подростков при гипоксии. Материалы XXIII съезда Физиологического общества им. И.П. Павлова. 18–22 сентября 2017. Воронеж; 2017: 1502.

- Бойцова Ю.А. Сравнительное исследование количественных характеристик ЭЭГ и сверхмедленной активности мозга человека в диапазоне секундных колебаний: автореф. дис. … канд. биол. наук. Санкт-Петербург; 2007. 17.

- Kurkin S.A., Grubov V.V., Maksimenko V.A., Pitsik E.N., Khramova M.V., Hramov A.E. System for mon-itoring and adjusting the learning process of primary schoolchildren based on the EEG data analysis. Information and Control Systems. 2020; 5 (108): 50–61.

- Сороко С.И. Общие закономерности формирования волновой структуры паттерна ЭЭГ у детей и подростков, проживающих в условиях Европейского Севера. Физиология человека. 2015; 41 (4): 1–11.

- Brown T.T., Jernigan T.L. Brain Development During the Preschool Years. Neuropsychol. Rev. 2012; 22 (4): 313–333.