Соотношение вспомогательных глаголов в современных тюркских языках Сибири и в трудах Н. Ф. Катанова

Автор: Тазранова Алена Робертовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируются вспомогательные глаголы в тюркских языках Южной Сибири. Дается краткий обзор истории изучения тюркских вспомогательных глаголов в трудах Н. Ф. Катанова и прослеживаются пути грамматикализации данных глаголов.

Тюркские языки сибири, морфология, аналитика, грамматикализация, вспомогательные глаголы

Короткий адрес: https://sciup.org/147218727

IDR: 147218727 | УДК: 811.512.1+81’366

Текст статьи Соотношение вспомогательных глаголов в современных тюркских языках Сибири и в трудах Н. Ф. Катанова

Возникновение вспомогательного глагола (ВГ) в языке – результат процессов десе-мантизации и грамматикализации, которые приводят к появлению нового способа выражения грамматического значения с помощью служебного слова.

Исследования тюркских языков показали, что знаменательное слово в процессе своего функционирования постепенно превращается в служебное, т. е. становится средством выражения определенного грамматического значения и начинает выполнять функцию служебного слова, теряя свое номинативное значение и со временем трансформируясь в аффикс. Другой вариант функционирования такого ВГ в языке – возможность на синхронном срезе языкового развития выполнять роль как полнозначного лексического, так и вспомогательного грамматического средства.

Т. А. Майсак не без основания считает, что круг источников грамматикализованных средств представляет собой ограниченное множество в любом языке. Наряду с другими лексическими источниками грамматикализации, он относит в данную группу глаго- лы бытия и движения, которые являются объектом нашего исследования [2005].

Число ВГ в тюркских языках обычно варьируется от 20 до 50, в тюркских языках Южной Сибири – колеблется между 20 и 30. ВГ каждого языка «составляют ограниченное множество, которое представляется списком, на данном этапе неизбежно условным» [Черемисина, 1995. С. 5]. Так, в татарском языке выделяют до 29, в турецком – около 15, в тувинском и алтайском – около 30 ВГ, в хакасском и шорском – 17. Следует отметить, что число вспомогательных глаголов растет и вместе с тем развивается их активность. Этот процесс отражен в работе Н. Ф. Катанова «Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня» [1903], где автор выделяет всего 10 основных ВГ в тюркских языках.

Уже на ранних этапах описания тюркской грамматики были отмечены грамматические и семантические функции ВГ.

Н. Ф. Катанов, выделив 10 основных ВГ урянхайского языка (современного тувин-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © А. Р. Тазранова, 2013

ского): кал= ‘приходить’, пар= ‘давать’, пар= ‘идти’, ал= ‘брать’, пол= ‘быть’, тур= ‘стоять’, ыт= ‘посылать’, кал= ‘оставаться’, кир= ‘заходить’, каг= ‘бросать, покидать’, дал краткое описание каждому ВГ, приводя фонетические варианты в других тюркских наречиях. Исследователь сравнивает некоторые ВГ, участвующие в образовании «сложных или составных» конструкций, с русскими приставками при - и от - или русским совершенным видом, к которым они близки по значению и функции, например: ВГ кал= ‘приходить’ переводится на русский язык приставкой при -: ап кал ‘приносить’ [Катанов, 1903. С. 727]. Заметим, что в отличие от русских приставок, ВГ не сообщают глагольным образованиям значение совершенного вида. В этом отношении ВГ напоминают древнерусские приставки, которые только изменяли лексическое значение глагола, не сообщая ему значения вида.

Н. Ф. Катанов отмечает лексикализацию ВГ кал= ‘приходить’ во многих тюркских языках, называя этот процесс «сложением в значении» – алтайском, телеутском, бара-бинском, башкирском, казак-киргизском, карагайском, койбальском, сагайском, бель-тирском, качинском, крымско-татарском, кызыльском, шорском, якутском и др.

С семантикой ВГ связаны и определенные значения аналитических конструкций, определенные типы способов действия. Так, например, с ВГ, выражающими движение ( бар= ‘уходить’, кел= ‘приходить’, кир= ‘заходить’ и т. п.), соотносятся способы действия, показывающие этапы развития действия: его нарастание, особенности проявления на промежуточном и конечном этапах и т. д. ВГ, обозначающие состояние и статику (например, тур= ‘стоять’, отур= ‘сидеть’, jат= ‘лежать’), связаны с процессуальными способами действия; глаголы с семантикой (например, сал= ‘класть’, сок= ‘бить’, кой= 1 ) показывают исчерпанность, достижение предела или результативность действия. Однако следует отметить, что в пределах одного языка глаголы со схожими значениями выполняют одинаковые функции или образуют синонимические способы действия, но при этом каждый ВГ передает свойственные только ему оттенки.

1 Лексема кой = утратила свое лексическое значение и употребляется в качестве вспомогательного глагола.

Характерно, что ВГ пол = ‘быть’ в урянхайском, по Н. Ф. Катанову, в аналитических конструкциях в утвердительной форме встречается только со знаменательным глаголом в причастной форме со значением предположительного действия или состояния. ВГ пол = ‘быть’ в составе аналитических конструкций с деепричастием на = п главного, т. е. первого, глагола употребляется только в отрицательной форме и притом только у урянхайцев, живущих близ абаканских татар, т. е. хакасов, со значением «не мочь что-либо делать или не быть в состоянии что-либо сделать»: Ман чоруп полбаан тур бан ‘Я не мог ходить или жить’. Автор отмечает, что не является исключением данный тезис и для других тюркских языков [1903. С. 736].

В современных тюркских языках, по крайней мере, языках Сибири, ВГ пол = ‘быть’ широко функционирует с деепричастной формой первого компонента не только в отрицательном, но и в положительном значении, например: алт. Ол оны садып бо-лор ‘Он сможет это продать’, ср. хак. Ол аны ит полар ‘Он сможет это сделать’, тув. Эрги баглаан ам-даа туруп болур 4Yee (ШК, Б, 14) ‘Старая коновязь может еще стоять…’.

Из так называемых глаголов бытия, у Н. Ф. Катанова дается только ВГ тур = ‘стоять’ со значением продолжительности и многократности действия, притом все примеры даны не в финитной функции, а в функции определения и ВГ тур = в форме причастия на = ган : кайнап турган чай ‘кипящий чай’, а конструкцию с ВГ тур = ‘стоять’ с деепричастной формой на = а первого компонента он считает «тесно образовавшимся сложением», подтверждая примерами из разных тюркских языков: барабин. Кайдатыган из кайда + турган ‘возвращающийся’, кара-киргиз. Урушатугун ‘дерущийся’, турфан. Ича-дуган ‘пьющий’, тюмен. Баратыган ‘отправляющийся’.

В функции финитного сказуемого тур = ‘стоять’ дается в разделе изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времен [Катанов, 1903. С. 718].

Автор считает, что урянхайские конструкции с ВГ кал= ‘оставаться’, кир= ‘выходить’ и каг= ‘бросать, покидать’ выражают значение совершенного вида и отмечает, что перечисленные глаголы в других тюркских языках в качестве вспомогательных не употребляются, вместо них используются ВГ кой= ‘положить’, бак= ‘смотреть’, сал= ‘класть’, чык= ‘выходить’, таста= ‘бросать’.

В разряд ВГ Н. Ф. Катанов включает также модальное слово äмäс и äбäс ‘не будет’, äргi , äртi ‘было’ и связку тур = в значении ‘есть’.

В современных тюркских языках Сибири активно используются почти все перечисленные ВГ первой и второй категории, например: алт. Ол городто артып калды ‘Он остался в городе’, теленг. Ол кебистерди алчыкты ‘Он вытащил ковры на улицу’, хак. Аныӊ ипчiзi ӧл халған ‘Его жена умерла’, тув. Эрткен чылгы чаӊкыс кулунчак бөрү чип кагды (МК-ТЧЫ, 97) ‘Их прошлогоднего единственного жеребенка съел волк’.

С момента выхода книги Н. Ф. Катанова прошло целое столетие, за это время состав ВГ в тюркских языках непрерывно пополнялся. Списки таких глаголов в разных языках в значительной части пересекаются. Так, в алтайском, шорском, казахском и многих других языках в этой роли отмечены глаголы ал= ‘брать’, сал= ‘класть’, ий = ‘посылать’, кал= ‘оставаться’, бер= ‘давать’, чык= ‘выходить’, кон= ‘ночевать’, кел= ‘приходить’, бар= ‘уходить’, божо= ‘заканчиваться’, башта= ‘начинать’ и др. (в разных языках они имеют всевозможные фонетические варианты).

Рассмотрим данный процесс на примере современных тюркских языков Сибири: алтайского, хакасского, шорского и тувинского.

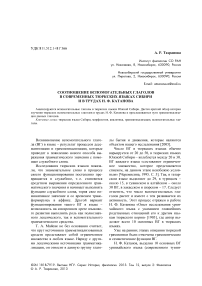

В табл. 1 представлены ВГ алтайского языка разных периодов его развития. В «Грамматике алтайского языка» (ГАЯ) [1869] выделено 14 единиц, в исследовании Н. П. Дыренковой – 20 [1940], в работе А. Т. Тыбыковой – 21 [1989]. По нашим данным (см.: [Тазранова, 2005]), их насчитывалось 25. В настоящее время в этот список можно включить такие вспомогательные глаголы, как санан= ‘думать’ в модальном значении желания, намерения. Другими словами, этот глагол, помимо своего лексического значения ‘думать’, функционирует в качестве служебного компонента, пополняя состав вспомогательных глаголов алтайского языка: Алты jашка jедеримде адам мени ол моҥол байга садарга санаган болтыр (СМ, АК, 206) ‘Когда мне было шесть лет, мой отец хотел, оказывается, меня продать тому богачу-монголу’; Ол оны сатпаска сананган болгон ‘Он не хотел продавать это (но продал).’

Претендует на включение в разряд ВГ и глагол чап = ‘бить’ в конструкциях типа jара чап = ‘раздробить’ из jар = ‘разбить’ и чап = ‘бить’, одо чап = ‘разрубить’ из от = ‘рубить’ и чап = ‘бить’, кезе чап ‘разрезать’ из кес = ‘резать’ и чап = ‘бить’ и т.п. и кир = ‘входить’, а также глагол чыда ‘выдержать’ в модальном значении ‘не мочь что-л. делать’. В итоге на современном этапе в алтайском языке насчитывается 28 ВГ (см. табл. 1).

В табл. 2 представлены обобщенные результаты исследования функционирования вспомогательных глаголов в тюркских языках Сибири.

Сопоставление данных, полученных Н. Ф. Катановым, и данных современных тюркских языков Сибири позволяет наглядно представить, как в процессе синтеза многие аналитические конструкции, существовавшие в рассматриваемых языках еще 100 лет назад, преобразовались в одну словоформу. Например, в современном алтайском языке – это ВГ бер= ‘давать, дать’, в шорском, хакасском и тувинском языках – ыт = ‘посылать’.

Однако некоторые глаголы не функционируют как полнозначные самостоятельные глаголы: утратив самостоятельное значение, они перешли в разряд чисто вспомогательных глаголов. В алтайском языке такими глаголами являются ВГ кой= и jаста= : jаза=п кой=ды ‘(он) поставил’, оорудаҥ ӧл=ӧр jаста=ды ‘(он) от болезни чуть не умер’.

Из 37 ВГ, выделенных в тюркских языках Сибири, общими для всех языков являются 15 лексем. Восемь совпадают в количественном отношении в алтайском и тувинском языках, но в выражении грамматических значений семантика может расходиться. Семь вспомогательных глаголов являются собственно тувинскими ( каг =, үн= , апаар= , халы= , бил= , чада= ), 5 – алтайскими ( jет =, кой =, jаста =, санан =, токто =), 1 – хакасским ( таста = ‘бросать’), 1 – шорским ( эрт = ‘проходить’). Большинство ВГ в тюркских языках полисемантичны, некоторые имеют от трех до одиннадцати значений, связанных с характером протекания действия, например в татарском языке (см.: [Ганиев, 2003. С. 44]).

Таблица 1

|

ВГ |

Источник |

Перевод |

|||

|

ГАЯ [1869] |

Н. П. Дыренкова [1940] |

А. Т. Тыбыкова [1989] |

А. Р. Тазранова [2005] |

||

|

jӱр= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘ходить’ |

|

jат= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘лежать’ |

|

отур= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘сидеть’ |

|

тур= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘стоять’ |

|

ий= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘отправлять, отправить’ |

|

кой= |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

|

сал= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘класть, положить’ |

|

бер= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘давать, дать’ |

|

ал= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘брать, взять’ |

|

сок= |

– |

+ |

+ |

+ |

‘бить, ударить’ |

|

кон= |

– |

+ |

+ |

+ |

‘ночевать’ |

|

кал= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘оставаться’ |

|

бар= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘идти, уходить’ |

|

кел= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘приходить’ |

|

бол= |

+ |

+ |

– |

+ |

‘быть, являться’ |

|

чык= |

– |

+ |

+ |

+ |

‘выходить, выйти’ |

|

jет= |

– |

+ |

+ |

+ |

‘достигать, доходить’ |

|

тӱш= |

– |

+ |

+ |

+ |

‘спускаться, падать, упасть’ |

|

кӧр= |

– |

– |

+ |

+ |

‘смотреть, увидеть’ |

|

башта= |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘начинать, начать’ |

|

божо= |

– |

– |

+ |

+ |

‘кончаться, закончиться’ |

|

jаста= |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

|

* токто = |

– |

– |

– |

+ |

‘останавливаться’ |

|

де= |

– |

– |

– |

+ |

‘говорить’ |

Данный ВГ выделяет М. И. Черемисина [1995. С. 5].

|

ВГ |

Источник |

Перевод |

|||

|

ГАЯ [1869] |

Н. П. Дыренкова [1940] |

А. Т. Тыбыкова [1989] |

А. Р. Тазранова [2005] |

||

|

санан= |

— |

— |

— |

+ |

‘думать’ |

|

чап= |

— |

— |

— |

+ |

‘бить’ |

|

кир= |

— |

+ |

— |

+ |

‘входить’ |

|

чыда= |

— |

— |

— |

+ |

‘не мочь’ |

Таблица 2

Вспомогательные глаголы в тюркских языках Сибири

|

ВГ |

Исследования Н. Ф. Катанова |

Язык |

Перевод |

|||

|

шорский |

хакасский |

тувинский * |

алтайский |

|||

|

jӱр= |

– |

чор= |

чор= |

чор= |

+ |

‘ходить’ |

|

jат= |

– |

(чат=) |

(чат=) |

чыт= |

+ |

‘лежать’ |

|

отур= |

– |

одыр= |

одыр= |

олур= |

+ |

‘сидеть’ |

|

тур= |

+ |

тур= |

тур= |

тур= |

+ |

‘стоять’ |

|

ий= |

ыт= |

(ыс=) |

(ыс=ыбыс) |

(ыт=ывыт) |

+ |

‘отправлять, отправить’ |

|

сал= |

– |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘класть, положить’ |

|

бер= |

пäр= |

пир= |

пир= |

+ |

+ |

‘давать, дать’ |

|

ал= |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

‘брать, взять’ |

|

кал= |

+ |

кал= |

хал= |

+ |

+ |

‘оставаться’ |

|

бар= |

пар= |

пар= |

пар= |

+ |

+ |

‘идти, уходить’ |

|

кел= |

кäл= |

кел= |

кил= |

+ |

+ |

‘приходить’ |

|

бол= |

пол= |

пол= |

пол= |

+ |

+ |

‘быть, являться’ |

|

чык= |

– |

шык= |

сых= |

Yн= |

+ |

‘выходить, выйти’ |

|

тӱш= |

– |

+ |

тус= |

ДYш= |

+ |

‘спускаться, падать, упасть’ |

Данные по ВГ тувинского языка даются по: [Шамина, 2010]. ВГ даны в алтайской орфографии, в других тюркских языках эти глаголы встречаются в разных фоне тических вариантах; ыс=, чат = - полностью десемантизированные глаголы. ВГ кой= и jacma= даны без перевода, поскольку утратили лексическое значение.

|

ВГ |

Исследования Н. Ф. Катанова |

Язык |

Перевод |

|||

|

шорский |

хакасский |

* тувинский |

алтайский |

|||

|

кӧр= |

– |

+ |

+ |

кеер= |

+ |

‘смотреть, увидеть’ ‘пробовать’ |

|

кон= |

– |

— |

хон= |

хон= |

+ |

‘ночевать’, тув. ‘приземляться’ |

|

jет= |

– |

— |

— |

— |

+ |

‘достигать, доходить’ |

|

сок= |

– |

— |

— |

+ |

+ |

‘бить, ударить’ |

|

каг= |

+ |

— |

— |

+ |

— |

‘бросать’ |

|

кой= |

— |

— |

— |

+ |

— |

|

|

jаста= |

— |

— |

— |

+ |

— |

|

|

башта |

— |

— |

эгеле= |

+ |

‘начинать, начать’ |

|

|

божо= |

— |

— |

доос= |

+ |

‘кончаться, закончиться’ |

|

|

де= |

— |

— |

+ |

+ |

‘говорить’ |

|

|

кир= |

+ |

— |

— |

киир= |

+ |

‘входить’ |

|

токто |

— |

— |

— |

+ |

‘останавливаться’ |

|

|

санан= |

— |

— |

— |

+ |

‘думать’, ‘хотеть’ |

|

|

чап= |

— |

— |

шап= |

+ |

‘бить’ |

|

|

таста |

— |

+ |

— |

— |

‘бросать’ |

|

|

эрт= |

+ |

— |

— |

— |

‘проходить’ |

|

|

тарт= |

тырт = |

+ |

‘тащить’ |

|||

|

үн= |

+ |

‘выходить’ |

||||

|

апаар= |

+ |

‘становиться’ |

||||

|

халы= |

+ |

‘прыгать’ |

||||

|

бил= |

+ |

‘уметь’ |

||||

|

чыда= |

шыда = |

+ |

‘мочь’ |

|||

|

чада= |

+ |

— |

‘не мочь’ |

|||

Список литературы Соотношение вспомогательных глаголов в современных тюркских языках Сибири и в трудах Н. Ф. Катанова

- Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка. М.; Л., 1940.

- Ганиев Ф. А. Способы действия глаголов в татарском языке. Казань, 2003.

- Грамматика алтайского языка (составленная членами Алтайской миссии). Казань, 1869.

- Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.

- Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции: Моногр. М.: Языки славянских культур, 2005.

- Тазранова А. Р. Бивербальные конструкции со вспомогательными глаголами бытия в алтайском языке: Моногр. Новосибирск, 2005. 226 с.

- Тыбыкова А. Т. Глагольные сказуемые в алтайском языке: Моногр. Горно-Алтайск, 1989.

- Черемисина М. И. Основные типы аналитических конструкций сказуемого в тюркских языках Южной Сибири // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 1995. Вып. 2.

- Шамина Л. А. Аналитические грамматические формы и конструкции в функции сказуемого в тувинском языке: Моногр. Новосибирск, 2010.