Соотношения риска прогрессирования фетоплацентарной недостаточности с различными нарушениями вегетативного статуса беременных

Автор: Кипчатова Т.Ю., Чехонацкая М.Л., Чернышкова Е.В., Чехонацкий А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: сопоставить вероятность прогрессирования хронической фетоплацентарной недостаточности с наличием различных нарушений функции вегетативной нервной системы у беременных. Материал. Основную группу составили 112 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью, в группу контроля вошли 73 женщины с физиологическим течением беременности и родов. Состояние вегетативной нервной системы определялось всем необходимым для оценки исходного вегетативного тонуса в различных функциональных системах и составления представления об общем вегетативном тонусе. Результаты. Наличие фетоплацентарной недостаточности у беременных в значительной мере ассоциировано с повышением тонуса симпатического отдела и лабильности ВНС. Частота встречаемости критических показателей нарушения гемодинамики в системе «мать — плацента — плод» обнаруживала достоверную корреляционную зависимость с лабильностью ВНС и показателем вегетативного обеспечения деятельности. Заключение. У беременных с фетоплацентарной недостаточностью показатели тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, её лабильности превышают значения, характерные для физиологического течения беременности, на 25 – 30 %. Прогрессирование фетоплацентарной недостаточности наиболее часто наблюдается у беременных при смене симпатикотонии на ваготонию, на фоне высокой лабильности и реактивности вегетативной нервной системы.

Беременность, вегетативное состояние, фетоплацентарная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14917554

IDR: 14917554

Текст научной статьи Соотношения риска прогрессирования фетоплацентарной недостаточности с различными нарушениями вегетативного статуса беременных

1Введение. Фетоплацентарная недостаточность служит одной из основных причин осложненного течения беременности, а также перинатальной заболеваемости и смертности. В связи с высокой распространенностью в популяции (от 25 до 30%) проблема фетоплацентарной недостаточности приобретает не только медицинский, но и социальный характер и требует дальнейшего изучения [1-4].

Ведущим звеном патогенеза фетоплацентарной недостаточности служит нарушение маточно-плацентарного кровотока. Следует отметить, что система кровообращения беременной матки является лишь частью общей системы кровообращения организма женщины. В ряде экспериментальных исследований доказано влияние центральной и вегетативной нервной системы матери на состояние фетоплацен-тарного кровотока [5, 6]. Известно, что изменения вегетативных процессов в материнском организме приводят к изменениям в двигательной активности и ритме сердцебиения плода. Ведущим звеном в цепи этих вегетативных реакций являются изменения маточно-плацентарного и сопряженного с ним пупочноплацентарного кровообращения [7]. Исходя из этого, патологию маточно-плацентарного кровообращения в определенной мере можно рассматривать как одно из региональных проявлений нарушения центральной гемодинамики [3, 4, 8]. В то же время состояние центрального и периферического кровообращения в значительной мере ассоциировано с дисфункцией вегетативной нервной системы беременной [1, 5]. В последние годы необходимость изучения и проведения ранней диагностики вегетативных нарушений у беременных предопределена дальнейшим развитием во всех странах мира психосоматического направления в медицине.

Однако до настоящего времени соотношения между состоянием фетоплацентарного кровотока и нарушениями со стороны вегетативной нервной системы у беременных остаются малоизученными и требуют дальнейшего анализа.

Цель: сопоставить вероятность прогрессирования хронической фетоплацентарной недостаточности с наличием различных нарушений функции вегетативной нервной системы у беременных.

Методы. Работа выполнялась на базе отделений родильного дома № 4 г. Саратова в период с 2002 по 2009 г. Под наблюдением находились 213 пациенток. Основную группу составили 112 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью, в группу контроля вошли 73 женщины с физиологическим течением беременности и родов. В группе сравнения обследовано 28 небеременных женщин. Все группы были сопоставимы по возрасту, социально-экономическому статусу, экстрагенитальной заболеваемости.

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 8 (8452) 63-04-27, 8-906-318-91-41.

Ультразвуковое исследование плода и оценка кровотока по данным допплерометрии проводились на аппаратах «Voluson 730-pro», «Logic 400-pro» с использованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 МГц по общепринятой методике. Определялось соответствие фетометрических показателей сроку беременности. Гемодинамика оценивалась в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном комплексах с расчетом максимальной систолической и конечной диастолической скоростей кровотока, индекса резистентности в правой и левой маточных артериях, артерии пуповины. Характеристика нарушений в системе «мать — плацента — плод» осуществлялась по классификации, предложенной М. В. Медведевым [9]. Мониторное наблюдение за состоянием плода проводилось при помощи кардиотокографа «F e t a l-gard-2000» (США).

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) оценивалось по методике A. M. Вейна [10]. Использование данной методики позволяет оценить исходный вегетативный тонус в различных функциональных системах и составить представление об общем вегетативном тонусе. Важную информацию о состоянии ВНС несет исследование вегетативного обеспечения различных форм деятельности, в том числе сохранения беременности. Для изучения данного показателя ВНС использовали ортоклиностатическую пробу. Параллельно с выполнением пробы с помощью комплекса «Вега» регистрировалась динамика ЧСС. В автоматическом режиме рассчитывались следующие показатели: среднее ортостатическое ускорение за 1 минуту (СОУ); ортостатический индекс лабильности (ОИЛ); клиностатическое замедление (КЗ); ортокли-ностатическая разница (ОКР); клиностатический индекс лабильности (КИЛ). Для исследования вегетативной реактивности оценивались: глазосердечный рефлекс (Даньини — Ашнера), синокардиальный (Чермана, Геринга), солярный (Тома — Ру). В автоматическом режиме определялась выраженность реакции (изменение ЧСС по ЭКГ). Обработка данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0. Осуществлялись корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, использовали пакет прикладных программ статистической обработки данных Statgraphics 4.0; программы 1D и 2D — элементарная статистика; программы 3D и 7D — в ычисление t -критерия Сть ю дента и F-критерия Фишера; 8D — корреляционный анализ. Для анализа таблиц сопряженности непараметрических признаков использовался критерий χ2. Достоверность различий считали статистически значимой при ρ<0,05.

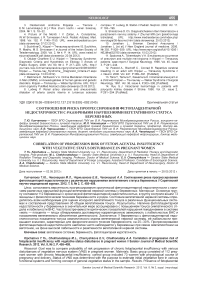

Результаты. Анализируя показатели, отражающие вегетативный статус женщин вне беременности, с физиологическим течением беременности и при фетоплацентарной недостаточности, можно отметить следующие изменения со стороны вегетативной нервной системы. У женщин с физиологическим течением беременности в I триместре гестации наблюдается повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы до 21,3±2,6%, в то время как у женщин аналогичного возраста при отсутствии беременности он составляет 1l,4±1,6% (различия статистически значимы, р<0,05). Отличительной особенностью вегетативного статуса пациенток с фетоплацентарной недостаточностью является повышенная симпатикотония на протяжении всего периода гестации, в то время как при физиологическом течении беременности в III триместре отмечается снижение тонуса симпатического отдела ВНС (рис. 1).

Проведённые исследования показали, что при физиологическом течении беременности тонус симпатического отдела ВНС в I триместре составил 21,3±2,6%, во II снижался до 15,4±1,8% и в III был равен 16,7±1,3%. В то же время на фоне фетопла-центарной недостаточности активность симпатического отдела составила 26,4, 28,4 и 27,6% в I, II и III триместрах соответственно (различия статистически незначимы, р>0,05).

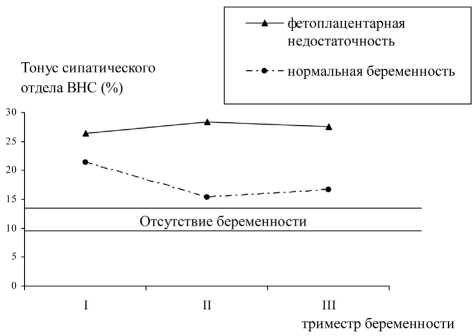

Характерной чертой беременных в целом оказалось повышение реактивности ВНС, которое наиболее ярко проявляется в изменениях синокардиально-го рефлекса (рис. 2).

Так, при физиологическом течении беременности величина синокардиального рефлекса незначительно превышает уровень, характерный для небеременных женщин, во II триместре снижается до 3,8±1,2 ед. и в III триместре повышается до 5,0±0,6 ед. При наличии фетоплацентарной недостаточности данная закономерность нарушается. В этом случае величина синокардиального рефлекса значительно превышает цифры, характерные для физиологического течения беременности, и в III триместре увеличивается до 8,1 ±0,6 ед. (различия статистически значимы, р<0,05).

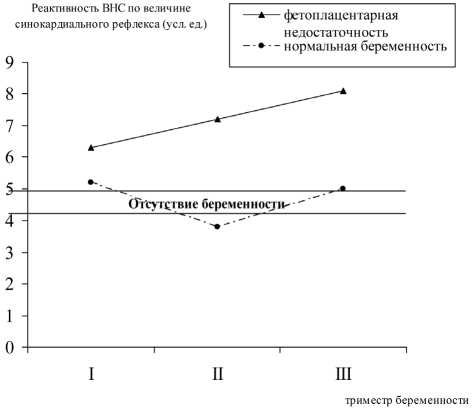

На фоне фетоплацентарной недостаточности значительно повышалась лабильность ВНС (рис. 3). Согласно полученным данным лабильность ВНС у женщин с физиологи чески протекающей беременностью оказалась значительно выше, чем у небеременных. Так, если у беременных группы контроля величина ортостатического индекса лабильности в среднем составила 5,4±1,2 ед., то у небеременных пациенток (группа сравнения) не превысила 2,2±0,6 ед. (различия статистически значимы, р<0,05). При этом у беременных с фетоплацентарной недостаточностью (основная группа) указанный индекс возрастал с 4,6±0,8 ед. в I триместре до 7,1±0,8 ед. в I II т риместре (различия с группой контроля статистически значимы, р<0,05).

Суммируя представленные выше данные, можно констатировать, что наличие фетоплацентарной недостаточности у беременных в значительной мере ассоциировано с повышением тонуса симпатического отдела и лабильности ВНС.

Для оценки влияния вегетативной дисфункции на состояние фетоплацентарного кровотока был выполнен парный корреляционный анализ между перечисленными показателями и величиной систоло-диастолического соотношения, определённого в ходе допплерографии (табл. 1).

Обсуждение. Анализ полученных данных показывает, что изолированное снижение маточно-плацентарного кровотока находилось в прямой корреляционной зависимости с активностью симпатического

Рис.1. Изменение тонуса симпатического отдела ВНС в ходе гестации при нормальном течении беременности и наличии фетоплацентарной недостаточности

Рис. 2. Изменение синокардиального рефлекса в ходе гестации при физиологическом течении беременности и при наличии фетоплацентарной недостаточности

Рис. 3. Изменение лабильности ВНС в ходе гестации при нормальном течении беременности и фетоплацентарной недостаточности

Таблица 1

Структура и выраженность корреляционных соотношений между состоянием вегетативной нервной системы у беременных и показателями маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотоков

|

Показатели вегетативного статуса беременной |

Величина корреляционной зависимости с показателями кровотока в системе «мать — плацента — плод» |

|||

|

Изолированное снижение МПК |

Изолированное снижение ППК |

Сочетанное снижение МПК и ППК |

Критические показатели гемодинамики |

|

|

Активность парасимпатического отдела ВНС |

–0,36 |

–0,24 |

0,71* |

0,28 |

|

Активность симпатического отдела ВНС |

0,67* |

0,16 |

–0,18 |

0,09 |

|

Глазосердечный рефлекс |

0,18 |

0,51* |

–0,63* |

–0,31 |

|

Синокардиальный рефлекс |

–0,26 |

0,47 |

–0,97* |

0,15 |

|

Солярный рефлекс |

0,11 |

0,62* |

–0,03 |

–0,46 |

|

Ортостатическое ускорение |

–0,08 |

–0,12 |

–0,26 |

0,07 |

|

Ортостатическая лабильность |

0,63* |

0,71* |

–0,62* |

0,62* |

|

Клиностатическое замедление |

–0,26 |

–0,44 |

0,23 |

0,06 |

|

Ортостатическая разница |

0,62* |

–0,08 |

–0,08 |

–0,67* |

|

Клиностатическая лабильность |

0,54* |

0,53* |

0,67 |

0,71* |

П римечание : * — достоверность корреляционной зависимости (р<0,05).

отдела ВНС (г=0,67, р<0,05), величиной ее лабильности. В то же время изолированное снижение плодово-плацентарного кровотока достоверно коррелировало с величиной глазосердечного рефлекса (г=0,51, р<0,05), солярного рефлекса (г=0,62, р<0,05), индексами ортостатической и клиностатической лабильности (г=0,71, р<0,05 и г=0,53, р<0,05 соответственно).

Между сочетанным снижением маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотоков и вегетативными показателями обнаруживались следующие взаимосвязи: с активностью парасимпатического отдела ВНС (г=0,71, р<0,05), величиной глазосердечного рефлекса (г=–0,63), синокардиального (г=0,57).

Следует также отметить, что сочетанное снижение МПК и ППК находилось в прямой тесной зависимости с показателями лабильности ВНС. Частота встречаемости критических показателей нарушения гемодинамики в системе «мать — плацента — плод» обнаруживала достоверную корреляционную зависимость с лабильностью ВНС и показателем вегетативного обеспечения деятельности.

В ходе дальнейших исследований нами было проанализировано влияние нарушений вегетативного статуса на прогрессирование фетоплацентарной недостаточности. Для решения поставленной задачи пациентки основной группы были разделены на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 86 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), у которых в течение III триместра гестации не наблюдалось отрицательной динамики в показателях маточно-плацентарного (МПК) и плодово-плацентарного (ППК) кровотоков и изменений в показателе состояния плода по данным кардиотоко-графии.

Вторую подгруппу составили 26 беременных, у которых в течение III триместра беремен н ости п р о слеживалась отрицательная динамика по данным фетометрии, допплерометрии и антенатальной кар-диотокографии, что свидетельствовало о прогрессировании фетоплацентарной недостаточности.

Исходный уровень состояния плода (по данным УЗИ, КТГ) и показателей гемодинамики в фетопла-центарном комплексе был статистически сопоставимым, что обеспечивает корректность сравнения данных подгрупп.

При сопоставлении исходных значений показателей вегетативного статуса в группе с прогрессированием фетоплацентарной недостаточности и отсутствием динамики было установлено (табл. 2), что прогрессирование ФПН наиболее часто сочетается с повышением тонуса парасимпатического отдела ВНС, усилением глазосердечного рефлекса, повышенной лабильностью ВНС. Если при отсутствии прогрессирования ФПН активность парасимпатического отдела ВНС составила 11,8+0,9%, выраженность глазосердечного рефлекса 4,0±0,6 ед., то на фоне прогрессирования ФПН 29,7±2,4% и 6,3±0,8 ед. соответственно (различия статистически значимы, р<0,05). В то же время если ФПН не прогрессировала, то перед началом наблюдения показатели лабильности ВНС были практически в два раза ниже, чем при прогрессировании данной патологии.

Заключение. Нервная система, в первую очередь ее вегетативный отдел, является главным регулятором интегративных реакций организма, который обеспечивает функциональную связь систем и органов, сохранность метаболических процессов, взаимодействие с окружающей средой. Выявленная в ходе проведённого исследования гиперсимпатико-тония, оказывает активирующее влияние на катаболические процессы, угнетает синтез белков и углеводов, вызывая эрготропный эффект у беременной, что способствует развитию фетоплацентарной недостаточности. У беременных с фетоплацентарной недостаточностью показатели тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, её лабильности превышают значения, характерные для физиологического течения беременности, на 25-30%, что свидетельствует о напряженности адаптационных механизмов. По мере увеличения срока гестации у беременных с фетоплацентарной недостаточностью

Таблица 2

Особенности вегетативного статуса женщин при прогрессировании фетоплацентарной недостаточности

Список литературы Соотношения риска прогрессирования фетоплацентарной недостаточности с различными нарушениями вегетативного статуса беременных

- Клинические лекции по акушерству и гинекологии/под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, Л. Д. Белоцерковце-вой. М., 2004. С. 48 -70

- Коколина Н. П. Фетоплацентарная недостаточность (патогенез, диагностика, терапия, профилактика): рук-во для врачей. М.: Медпрактика, 2006. 237 с.

- Крейман А. В. Состояние вегетососудистой регуляции и биохимические особенности фетоплацентарного комплекса у беременных женщин групп риска по перинатальным осложнениям: автореф. дис. … канд. мед. наук. Владивосток, 2000. 22 с.

- Ниязлиева Д. О. Морфофункциональные особенности плацентарного комплекса у беременных с соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2003. 22 с.

- Ангалева Е. Н. Возможности улучшения состояния плода и новорождённого при ранней диагностике плацентарной недостаточности: дис. … канд. мед. наук. Курск, 1997. 111 с.

- Бычков В. И., Образцова Е. Е. Диагностика и лечение хронической фетоплацентарной недостаточности//Акушерство и гинекология. 1999. № 6. С. 3 -6

- Данилов А. А. Особенности изменчивости плаценты у женщин с нормальной и патологически протекавшей беременностью: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2004. 20 с.

- Плишко Н. К. Особенности сенсомоторных реакций при изменении эмоционального состояния//Диагностика психических состояний в норме и патологии. Л.: Медицина, 1980. С. 126 -134

- Медведев М. В. Пренатальная эхография. М.: Реальное Время, 2005. С. 485 -514

- Вегетативные расстройства: Клиника. Диагностика. Лечение/под ред. А. М. Вейна. М.: Мед. информ. агентство, 2003. 749 с.

- Касабулатов Н. М. Плацентарная недостаточность//Русский медицинский журнал. 2004. Т. 12, № 13. С. 808 -811

- Мамиев О. Б. Влияние психоэмоционального статуса беременных на исход родов матери и плода//Мат-лы науч. исслед. по основным направлениям вуза. Астрахань, 1996. № 5. С. 95 -97.