Сопоставительный анализ активационных характеристик мышц нижних конечностей до и после их удлинения методом дистракционного остеосинтеза у больных ахондроплазией с данными компьютерной томографии

Автор: Сайфутдинов М.С., Дьячков К.А., Корабельников М.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Конкурсные работы молодых ученых

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120932

IDR: 142120932

Текст статьи Сопоставительный анализ активационных характеристик мышц нижних конечностей до и после их удлинения методом дистракционного остеосинтеза у больных ахондроплазией с данными компьютерной томографии

Сопоставительный анализ активационных характеристик мышц нижних конечностей до и после их удлинения методом дистракционного остеосинтеза у больных ахондроплазией с данными компьютерной томографии

М.С. Сайфутдинов, К.А. Дьячков, М.А. Корабельников

The comparative analysis of the activation characteristics of lower limb muscles before and after their lengthening by distraction osteosynthesis method in patients with achondroplasia who have the data of computer tomography

M.S. Saifoutdinov, K.A. Diachkov, M.A. Korabelnikov

Федеральное государственное учреждение науки

«Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова Росздрава», г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Взаимосвязь электромиографических (ЭМГ) параметров мышц с состоянием их структурных элементов рассматривалась в ряде работ [1, 6, 9], поскольку имеет большое практическое и теоретическое значение. В частности, активационные характеристики мышц нижних конечностей при максимальном произвольном напряжении, сами по себе хорошо феноменологически описанные [8], вне контекста преобразования мышечной ткани под влиянием дистракции оставляют значительную степень неопределённости в их интерпретации. Развитие современных методов компьютерной визуализации позволяет в настоящее время начать разработку принципов сопоставления данных о структуре мышцы с её активационными характеристиками с учётом исследований в области биофизики и морфологии. Данное направление исследований имеет важное значение в ситуации, когда есть основания подозревать отличия в строении мышц пациентов анализируемой выборки (в нашем случае больных ахондроплазией) от практически здоровых людей.

Целью настоящей работы был сопоставительный анализ активационных характеристик мышц нижних конечностей до и после их удлинения методом дистракционного остеосинтеза у больных ахондроплазией с данными компьютерной томографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

ЭМГ-обследования проводили до и в различные сроки после удлинения нижних конечностей методом дистракционного остеосинтеза. Биоэлектрическую активность четырёх мышц оперированной нижней конечности: m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis, m. rectus femoris, m. biceps femoris получали при их максимальном произвольном напряжении [4] с использованием цифровой ЭМГ-системы DISA-1500 (фирма Dantec, Дания). Отведение ЭМГ осуществляли с помощью биполярного поверхностного электрода с площадью отводящих поверхностей 8 мм и межэлектродным расстоянием 10 мм. Больные находились в положении лёжа. Тестовое движение выполня- лось после предварительной инструкции плавно и с максимальным усилием. Длительность максимального напряжения мышцы не превышала 3 секунды [5]. Измеряли среднюю амплитуду (А мкВ) и частоту колебаний в секунду (f). Для изучения анатомических параметров мышц была применена компьютерная томография.

Исследования проводили на компьютерных томографах Somatom AR-MP (Siemens), Somatom SMILE (Siemens), мультимодальной сетевой графической станции “Leonardo” фирмы Siemens.

По топограмме устанавливали уровни сканирования:

-

1. При исследовании мышц бедра уровень

-

2. При исследовании мышц голени уровень верхней и средней трети диафиза берцовых костей.

верхней и средней трети диафиза бедренной кости.

Рассчитывали общую площадь поперечного сечения бедра и голени в средней трети, площади поперечного сечения большой, средней и малой ягодичных мышц, прямой, промежуточ- ной и двуглавой мышц бедра и мышц голени (передняя большеберцовая, длинный разгибатель пальцев, икроножная мышца), толщину мышц и подкожно-жировой клетчатки. Проводили измерения плотностных показателей исследуемых мышц по шкале Хаунсфилда (HU).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

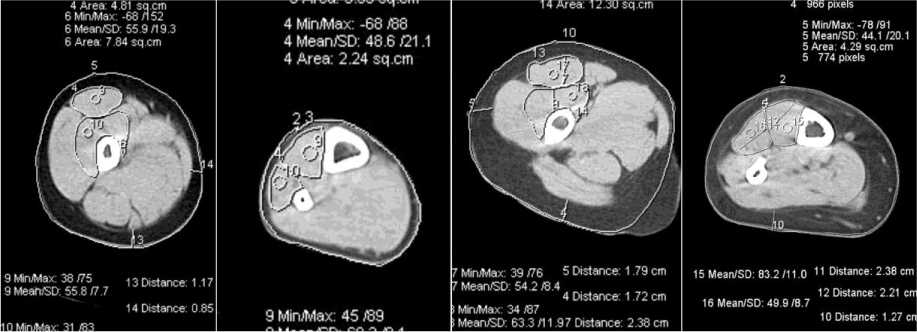

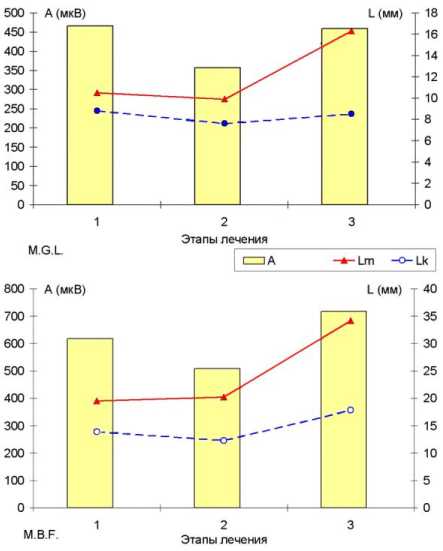

Сопоставительный анализ мы посчитали целесообразным начать с представления данных в графической форме (рис. 1 и 2), поскольку визуальное восприятие позволяет квалифицированному наблюдателю уловить главные тенденции в динамике параметров и сосредоточить на них основное внимание и адекватно выбранные средства аналитического аппарата. Группы сравнения были подобраны так, чтобы возрастные (рис. 1, 2) и постдистракционные изменения (рис. 3) в мышцах были максимальными и их проявление стало заметным [2, 3].

На рисунке 4 представлены анатомические и активационные характеристики мышц нижних конечностей больных ахондроплазией. Известно, что амплитуда произвольной ЭМГ прямо пропорциональна количеству активных двигательных единиц (ДЕ) [5], иными словами числу мышечных волокон, генерирующих потенциалы действия (ПД).

Последнее тем больше (при прочих равных условиях), чем значительнее толщина мышечного слоя, что мы и наблюдаем на рисунке 4 (I и II). Мышцы (в группе выбранных нами), обладающие большей толщиной, имеют более высокую произвольную ЭМГ. Однако, как видно на рисунке, эта взаимосвязь носит нелинейный характер, поскольку имеет значение вид мышечных волокон, которые в разных мышцах представлены неодинаково (соответственно имеют разные амплитудно-частотные характеристики ПД), выраженность соединительнотканных перегородок межу мышечными пучками, что, наряду с подкожной клетчаткой, поглощает часть электрического сигнала, ослабляя его амплитуду, особенно в области высоких частот.

а

б

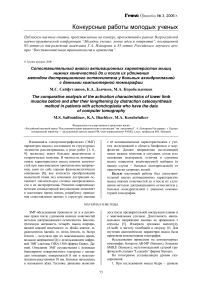

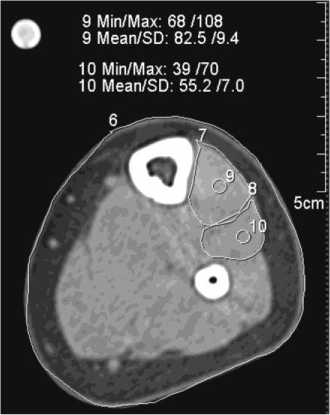

Рис. 1. Компьютерная томография, аксиальные срезы на уровне верхней трети диафизов бедер и голеней. Измерение плотности и толщины мышц, толщины подкожно-жировой клетчатки, площади поперечного сечения бедра и голени в средней трети у больных ахондроплазией: а – 7 лет, б – 14 лет

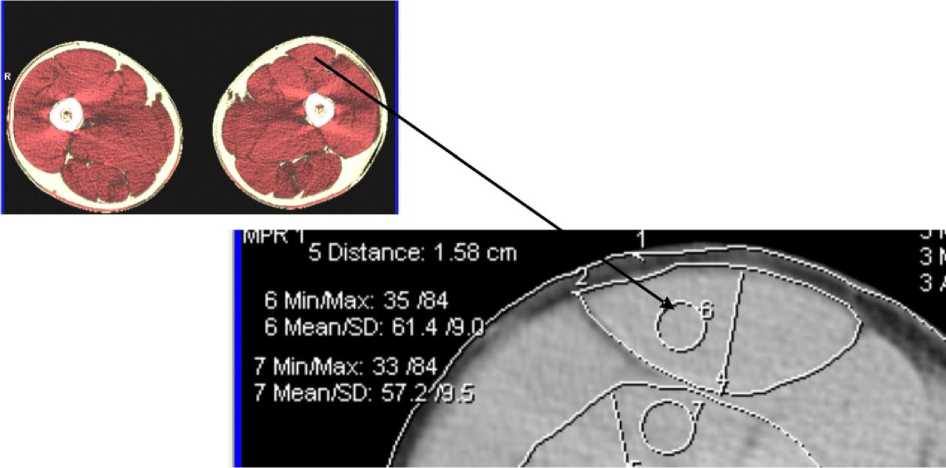

Рис. 2. Компьютерная томография, 3D-реконструкции (VRT) верхней трети бедра больной Р., 6 лет, до лечения

Рис. 3. Компьютерная томография, 3D-реконструкции (VRT) средней трети бедра больного М., 8 лет, до лечения

Следует отметить, что после лечения характер связи между толщиной мышцы и амплитудой её ЭМГ изменился. Складывается впечатление, что больший прирост толщины вызыва- ет меньшее увеличение амплитуды ЭМГ (рис. 4, 5).

Данное утверждение, безусловно, носит вероятностный характер.

Рис. 4. Анатомические и активационные характеристики мышц нижних конечностей больных ахондроплазией. A – амплитуда (мкВ), f – частота следования колебаний в секунду ЭМГ m. rectus femoris (M.R.F.), m. biceps femoris (M.B.F.), m. tibialis anterior (M.T.A.), m. gastrocnemius lateralis (M.G.L.) при их максимальном произвольном напряжении. Lm (мм) – толщина мышцы, Lk (мм) – толщина подкожной клетчатки на соответствующем сегменте конечности. (Объяснение в тексте)

а

б

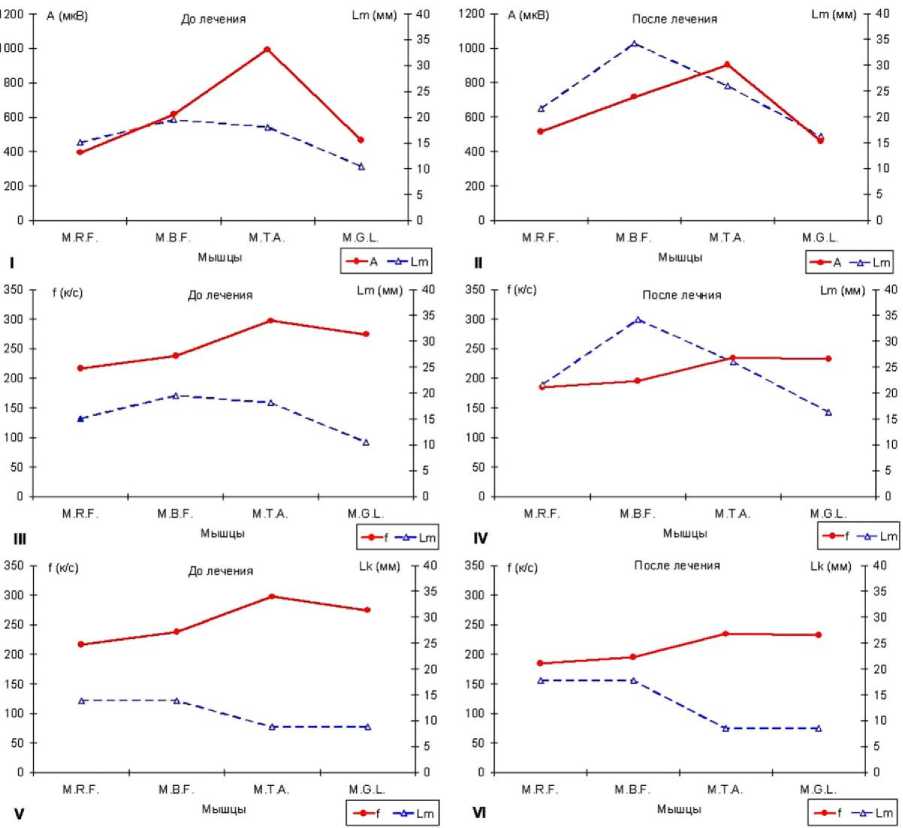

в

Рис. 5. Компьютерные томограммы бедер и голеней. Измерение площади поперечного сечения мышц и площади скана у больных ахондроплазией: а – 6 лет до лечения, б – 16 лет после лечения

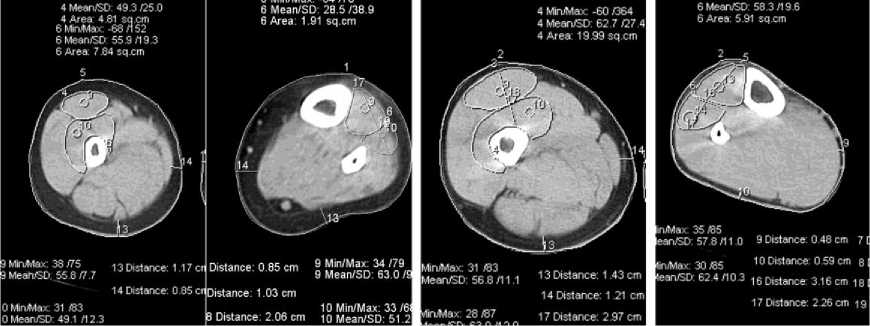

Очевидно, что рост мышц у больных ахондроплазией в условиях периодического оперативного удлинения конечностей способствует развитию соединительной ткани в мышцах и меняет качественный состав ДЕ в сторону увеличения числа медленных волокон, суммарные ПД которых имеют меньшую амплитуду [5]. Первое предположение согласуется с ранее проведёнными исследованиями в эксперименте [7] и новыми данными о плотности мышечной ткани, полученными при анализе КТ в клинике. В процессе дистракции плотность мышечной ткани увеличивается на 15-20 HU. Так, для передней большеберцовой мышцы плотность через 28 дней дистракции увеличивалась до 80-82 единиц HU (до удлинения 68-70 HU).

Как и следовало ожидать, частота колебаний ЭМГ не обнаруживает какой-либо связи с толщиной мышцы ни до ни после лечения (рис. 4, III-IV). Однако влияние толщины подкожной клетчатки на представленных графиках прослеживается. До лечения (рис.4-V) мы видим, что мышцы бедра, где толщина подкожной клетчатки больше, имеют более низкочастотную ЭМГ, чем на голени. Данная картина сохраняется и после лечения (рис. 4, VI). Это происходит потому, что, проходя через подкожную клетчатку, биоэлектрический сигнал теряет высокочастотную составляющую тем больше, чем дальше расстояние до отводящего накожного электрода. При этом важно помнить, что данный анатомический параметр не единственный фактор, определяющий частоту ЭМГ.

Рис. 6. Компьютерная томограмма голени в верхней трети больной К., 8 лет в процессе удлинения. Локальная плотность передней большеберцовой мышцы составляет 82,5±9,4 HU, длинного разгибателя пальцев 55,2±7,0 HU

Сравнивая индивидуальную динамику амплитуды ЭМГ и толщины мышцы у конкретного больного в процессе лечения с изменениями соответствующих средних значений этих параметров, мы можем косвенно судить о преобладании мышечной или соединительной ткани в мышцах после удлинения.

Обобщить наблюдаемую картину можно проследив динамику вышеперечисленных параметров на примере латеральной головки икроножной мышцы голени и двуглавой мышцы бедра (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Динамика анатомических и активационных характеристик m. gastrocnemius lateralis (M.G.L.) и m. biceps femoris (M.B.F.) больных ахондроплазией: возрастная группа 6-9 лет (1 до лечения; 2 после лечения) и 1417 лет (3 после лечения). A – амплитуда (мкВ), f – частота следования колебаний в секунду ЭМГ при их максимальном произвольном напряжении. Lm (мм) – толщина мышцы, Lk (мм) – толщина подкожной клетчатки на соответствующем сегменте конечности

На рисунке видно, что у детей первой возрастной группы после окончания лечения рассматриваемые анатомические параметры меняются незначительно, поэтому изменения ЭМГ-характеристик в большей степени связаны с внутренними процессами в ДЕ.

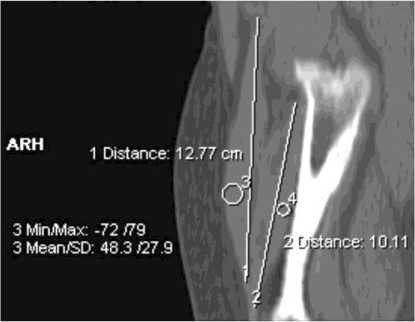

Рис. 8. Компьютерная томография бедер больной Н., 8 лет, после удлинения голеней (перед прекрестным удлинением), MPR правого бедра, КТ одного бедра сделать невозможно. Плотность мышечной ткани составляет 50,34 2,89HU

Когда же пациенты, пройдя несколько этапов лечения, переходят во вторую возрастную группу, связь анатомических и ЭМГ-характеристик становится более заметной (рис. 9).

Плотность прямой мышцы бедра составляет 61,4±9,0 HU (до удлинения в этом возрасте плотность мышечной ткани у больных ахондроплазией не превышает 54,74 ±2,7 HU).

Таким образом, сопоставительный анализ данных КТ и ЭМГ позволяет проводить определенные параллели между анатомическими и функциональными характеристиками мышц у больных ахондроплазией на различных этапах удлинения и в различном возрасте, что позволяет формулировать обоснованные прогнозы о характере и скорости восстановления мышечной ткани у больных ахондроплазией.

Рис. 9. Компьютерная томография, 3D-реконструкции (VRT) средней трети бедра больного Б.,16 лет, через 1 год после повторного удлинения правого бедра и левой голени ( три года назад были удлинены голени и бедра)